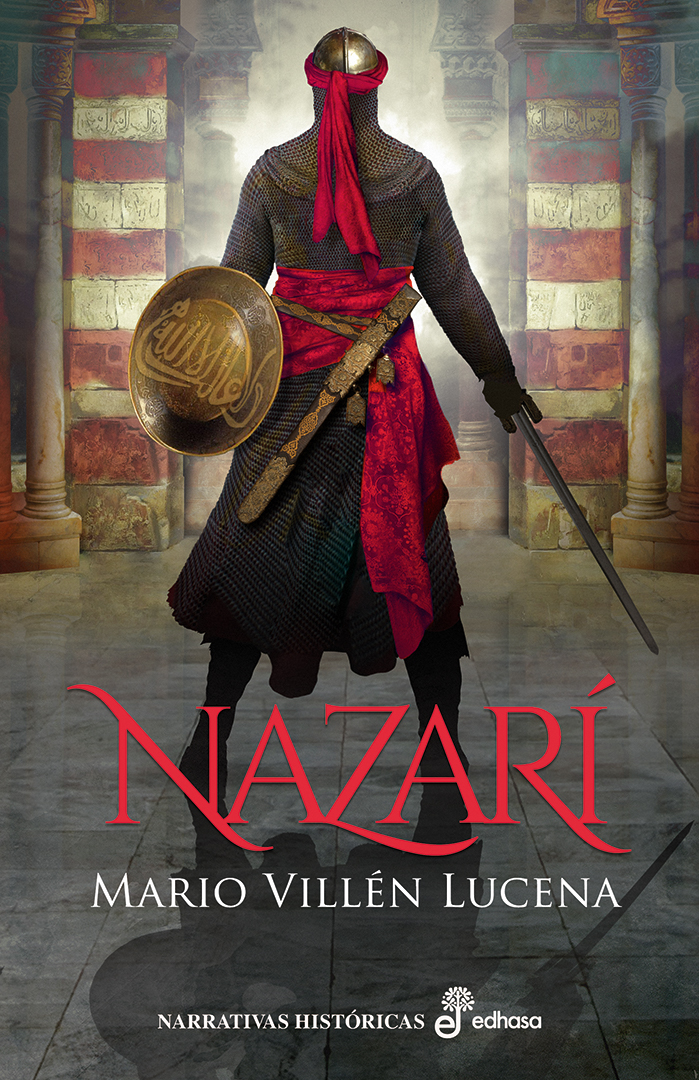

Nazarí

Nazarí

NAZARÍ

HA NACIDO UN EMIR

Batalla de Alarcos. Julio de 1195

Palmeó el cuello de su caballo, grueso y fuerte por su base y flexible en la zona

superior, signos de buena raza. Acarició sus crines bien cepilladas y se inclinó hacia

delante para susurrarle varias palabras al oído.

—Llévame a la victoria.

Asquilula miró a su alrededor. El sol ya asomaba sobre las sierras y los

cristianos habían comenzado a salir del castillo de Alarcos para apiñarse en la ladera del

cerro. El capitán rezó en silencio para pedir ayuda al Altísimo. Sus hombres lo imitaron

y el murmullo de sus voces ensordeció el tintineo de los metales y los bufidos de los

caballos.

Cuando terminó su oración, el líder de la unidad contempló a los doscientos

jinetes que habían puesto bajo sus órdenes. Formaban un grupo irregular. Vio algún

lorigón como el suyo, pero la mayoría se protegía con cota de cuero. Los rostros

delataban nerviosismo y algunos cuerpos sufrían temblores involuntarios que agitaban

sus armaduras.

“Yo también temblaba mi primera vez”, pensó Asquilula. “Cuando comience la

cabalgada solo sentirán los pasos de sus caballos”. El capitán se había curtido en

decenas de acciones de frontera y su fama se había ganado el respeto de sus hombres. A

algunos de ellos los conocía, los había entrenado él mismo en Arjona. Eran guerreros

disciplinados y bien adiestrados que sabrían desenvolverse con soltura en la batalla.

Otros, en cambio, no eran más que muchachos imberbes que a duras penas podrían

sostener en alto las jabalinas y azagayas.

Sobre el ruido de la tropa comenzaron a oírse las órdenes y arengas de los qaídes

y jeques. Los castellanos seguían formando sus escuadras y sus armaduras y sobrevestes

ya se distinguían en la lejanía. La batalla para la que musulmanes y cristianos llevaban

meses preparándose estaba a punto de comenzar y en ella se decidiría el futuro

inmediato de los reinos peninsulares.

El capitán y sus hombres habían sido llamados a Córdoba a comienzos de

verano para unirse al inmenso ejército con el que el califa cruzó el estrecho. Al-Mansur

ansiaba devolver los golpes que los cristianos le habían dado en los últimos años y

llamó a la Yihad en todos sus territorios. Los portugueses que defendían Santarem

habían matado a su padre hacía más de diez años. En África surgieron focos de rebelión,

que fueron aprovechados por los castellanos para algarear las tierras de al-Andalus. El

califa al fin había conseguido sofocar las revueltas africanas y sintió que había llegado

el momento de golpear el norte. Reunió al grueso de la tropa en Aznalfarache, cerca de

Sevilla, y desde allí salió hacia Córdoba. Con la solemnidad de una Corte ambulante, la

inmensa hueste atravesó el puerto del Muradal, se acercó a Salvatierra y continuó el

camino hacia el Congosto, para finalmente llegar hasta las cercanías del castillo de

Alarcos. En aquella fortaleza, aún por terminar, Alfonso VIII de Castilla aguardaba la

llegada de refuerzos para hacer frente al invasor en mejores condiciones. Sin embargo,

los mahometanos llegaron antes de lo esperado.

El rey castellano era consciente de lo que se jugaba en aquel encuentro. La

frontera del Guadiana estaba en peligro. La mañana del día anterior, sin los refuerzos

esperados, Alfonso había formado a sus tropas fuera del castillo para desafiar al califa.

Sin embargo el líder almohade, hábil estratega, decidió rehuir el combate y dejar

descansar a sus tropas tras la dura marcha.

Al alba de aquel nuevo día los musulmanes habían sorprendido a Alfonso VIII

mostrándose perfectamente formados sobre la loma que se alzaba frente a la fortaleza.

Comenzaron a organizarse de noche y al clarear el día ya estaban dispuestos para la

lucha. Sus banderas se alzaban enhiestas, desafiantes, y el rey de Castilla no tuvo dudas.

Antes de que cayera la noche se sabría quién era el vencedor de Alarcos.

Cuando el ejército cristiano estuvo formado, los dos bandos se observaron y

aguardaron expectantes las órdenes de sus generales.

Asquilula se echó a un lado sobre su montura y apoyó su mano sobre el hombro

de un joven jinete cuya pierna chorreaba orín.

—Dios está con nosotros —le dijo para insuflarle valor.

La unidad formaba parte del ala derecha, donde estaban reunidos los andalusíes.

El ala izquierda estaba formada por zenetes y masmudas, así como por otras tribus

bereberes de menor importancia. En el centro, en primera línea, estaban los cuerpos de

voluntarios acompañados por los agzaz, los temibles arqueros montados turcos, y otras

unidades de arqueros a pie. Tras ellos, en una segunda línea, el visir Abu Yahya dirigía

las tropas con el estandarte de al-Mansur. El califa permanecía oculto tras la loma de

despliegue. Le acompañaban los guerreros de su guardia y abundantes tropas de

refresco.

Nadie tomaba la iniciativa y los soldados se miraban, tratando de infundirse

ánimo mutuamente.

—¡Se mueven! —gritó un andalusí señalando al frente.

El capitán miró hacia Alarcos y lo primero que distinguió fue la densa polvareda

que la caballería pesada cristiana había levantado con su marcha. Las corazas de

hombres y caballos brillaban al sol inclemente y destacaban sus destellos dentro de la

nube turbia que parecía descender de la fortaleza.

—¡Arqueros listos!

Desde su flanco derecho, Asquilula escuchó la orden lejana que provenía del

centro del ejército almohade. Al instante sonaron los tambores y su estruendo invadió el

estrecho valle que separaba las dos elevaciones del terreno.

Solo hubo tiempo para dos cargas de flechas porque la caballería cristiana

aceleró el paso progresivamente hasta ponerse al galope.

—¡Resistid! ¡Lanzas firmes!

—¡Mantened posiciones!

—¡Derribadlos!

Enseguida llegaron los sonidos de las instrucciones que el cuerpo central de los

defensores recibía para aguantar la embestida de los caballeros. Solo eran ecos lejanos

que se fundían con el sonido frenético de los atabales. Finalmente, los qaídes y

capitanes culminaron con un “¡Allahu Akbar!” que fue respondido al unísono por la

tropa.

—¡Allahu Akbar! —repitió Asquilula desde su posición con las jabalinas en alto,

y sus hombres lo secundaron.

La caballería cristiana atacó en sucesivas oleadas que arrasaron las unidades de

voluntarios y arqueros posicionadas en la vanguardia. La lucha fue cruenta y el campo

se llenó de muertos musulmanes, que no disponían de medios para hacer frente a los

entrenados y bien pertrechados caballeros pesados. Las primeras filas cedieron y los

castellanos consiguieron abrir brecha y llegar a la segunda línea, donde el general Abu

Yahya gobernaba aquel ejército rodeado por sus fieles bereberes hintata.

El combate se alargó y los cristianos diezmaron los efectivos invasores. En los

flancos musulmanes no hubo movimiento, la caballería ligera aguardaba instrucciones

de sus qaídes. Los hombres de Asquilula tenían a la vista la bandera de Abu Yahya y,

pasados los primeros momentos de lucha, la vieron agitarse, inclinarse y después

avanzar con ímpetu. Los jinetes vitorearon al visir, que parecía haber tomado el control

de la situación. El capitán sin embargo permaneció serio.

—Ha caído —dijo mientras contemplaba el escenario con sus ojos expertos.

—¿Cómo dices? —preguntó su portaestandarte.

—Que nuestro comandante ha caído y los malditos cristianos se llevan la

bandera. Hay que hacer algo. —Pensó durante un instante—. Quédate aquí y mantén

quietos a los hombres. —Asquilula dirigió su caballo a la retaguardia del flanco, donde

se encontraba el qaíd de la caballería andaluza.

—Abu Yahya ha caído —le dijo con rotundidad—. El centro del ejército está

destrozado. Tenemos que intervenir. No nos van a llegar sus órdenes. —El general

escuchaba con atención pero se mostraba incrédulo—. Por favor, mira su bandera. —El

hombre obedeció y contempló con atención el movimiento de la enseña.

—¿Qué sugieres? —El qaíd no apartó la vista de la tela ni discutió con el

capitán. Había podido comprobar por sí mismo que estaba en lo cierto.

—La caballería ha penetrado en nuestras líneas. Podemos envolverlos y

atacarles como mejor sabemos, con jabalinas y flechas. Sus caballos son lentos, con

tantos hierros no podrán reaccionar.

El qaíd se dio un minuto para meditar. Luego alzó la cabeza y ofreció su mano

con la palma vuelta hacia arriba. Asquilula respondió al saludo. Ambos se agarraron los

brazos y se miraron fijamente con el ardor de la batalla dibujado en las pupilas.

—Manda a un hombre de tu unidad que rodee la loma e informe al qaíd del otro

flanco.

—Así se hará —respondió el capitán, y se retiró al trote hacia sus hombres.

La orden del qaíd corrió entre los jinetes, que tendrían que ejecutar una

maniobra para cerrar a la caballería andaluza sobre los castellanos. La primera unidad

en moverse fue la del propio capitán, que se adelantó y se puso a la cabeza para marcar

el ritmo y la posición. Así, a paso suave, los caballos fueron siguiéndose unos a otros

hasta formar un largo brazo que, desde la base del cerro, giraba hacia el centro del

ejército almohade, donde se concentraba el ataque castellano. Al otro lado de la loma

también hubo movimiento, los africanos zenetes y masmudas imitaron el gesto y se

movieron para completar el círculo.

En cuanto los cristianos se percataron de la maniobra se giraron para enfrentarse

a la caballería ligera enemiga. Formaron en varias cuñas e intentaron abrirse camino,

pero los musulmanes reaccionaron a tiempo.

Asquilula aguardó en su posición y retuvo a su unidad. Cuando los caballeros

pesados cristianos estuvieron lo suficientemente cerca, agarró una de sus jabalinas y la

lanzó. Pudo ver cómo el arma impactaba en el pecho de un caballero, se abría hueco en

la loriga y quedaba clavada entre sus costillas, regando de sangre su sobreveste. Los

demás jinetes ligeros lanzaron sus jabalinas y se retiraron veloces a una posición segura.

Cayeron decenas de castellanos, atravesados por las armas arrojadizas, y los que

sobrevivieron no consiguieron dar alcance a sus hostigadores. El foco de atención de los

cristianos se desvió hacia la caballería ligera, aliviando la presión que habían estado

ejerciendo sobre la infantería de la vanguardia almohade. En ese momento el califa hizo

salir de su ocultamiento a las tropas de refresco, que ocuparon los espacios dejados por

los caídos. Los agzaz retornaron a la lucha, acosando con sus saetas la retaguardia de la

caballería enemiga.

Los castellanos, conscientes de la situación, trataron de reagruparse y regresar a

Alarcos junto a la infantería, que aguardaba una oportunidad favorable para entrar en

batalla. Los dardos y jabalinas seguían cayendo sobre ellos como una tormenta de hierro

que los acosaba por todos sus flancos. Lentamente, con el transcurso del tiempo,

estaban siendo aniquilados. Muchos optaron por desmontar de sus caballos heridos y

huir a pie hacia el cerro del castillo. El suelo se sembró de muertos de nuevo y, en esta

ocasión, fue sangre cristiana la que regó la tierra seca y agrietada.

Asquilula dirigió a los suyos hacia los que avanzaban a pie. Se había quedado

sin jabalinas y recurrió a la lanza. Los caballos se movían al paso para evitar tropezar

con los abundantes cadáveres. Cerca de los cristianos el paso se hizo impracticable y el

capitán desmontó. Los guerreros que quedaban vivos en su unidad se reunieron en torno

a su líder. De los montones de muertos llegaban los alaridos de los heridos y mutilados,

que afilaban los ecos de los incesantes atabales musulmanes.

Los cristianos detuvieron la marcha y los encararon. Respiraban con dificultad

por el polvo suspendido en el aire y el esfuerzo de la huida.

—¡Al ataque! —dio la orden el capitán andalusí, y al instante sus hombres se

abalanzaron sobre ellos con las espadas, las mazas y las lanzas enarboladas.

Un grupo de cristianos echó a correr y otros tantos andaluces corrieron tras ellos

para apresarlos. Los demás castellanos se prepararon para defenderse. Asquilula encaró

a un guerrero con una gran cruz negra en su sobreveste. Era un calatravo que había

perdido su caballo por las flechas de los agzaz.

—¡Rendición! —le gritó mientras le apuntaba con la lanza.

El cristiano se acercó y de un golpe de espada apartó el arma que le apuntaba. El

capitán musulmán dio un paso atrás, se colocó el astil bajo el brazo, apuntó al punto

más vulnerable del caballero y atacó con movimientos rápidos y ágiles, sin darle tiempo

a cargar contra él. Pudo sentir cómo la hoja impactaba lateralmente en el rostro de su

oponente y llegaba a tocar su cráneo. La orejeta golpeó su mejilla y detuvo el

movimiento. El almófar que protegía su cabeza salió despedido hacia su nuca. Un agudo

chillido se unió a los cientos que por todas partes se oían al pie de los cerros. La espada

cayó al suelo y el cristiano hincó las rodillas. Asquilula recuperó la lanza y la tiró a un

lado. Desenfundó su espada y la utilizó para degollarlo. Los gritos cesaron.

Tres castellanos se aproximaron a la escena y, unidos, se dispusieron para el

combate. El andalusí corrió hasta su caballo y cogió el escudo redondo que colgaba de

la silla. Se puso en guardia.

—¡A mí! —gritó, y al instante uno de los suyos acudió a socorrerlo.

Asquilula no dudó, tomó la iniciativa y cargó contra el cristiano de su izquierda,

que alzó la espada para protegerse. El impacto del arma del capitán hizo temblar la

espada enemiga. El castellano no soportó la fuerza del golpe y quedó desarmado. Sus

músculos extenuados no tenían ya vigor y quedó a merced de su atacante. Con un nuevo

espadazo el andalusí lo hirió mortalmente en el cuello. En ese instante sonaron las

anillas de su lorigón y un intenso dolor le hizo sacudir el muslo derecho.

—¡Ah! ¡Maldito infiel!

Mientras acababa con su rival, Asquilula había recibido un mandoble en la

pierna. Sonó el chasquido de un hueso que se rompía y la malla metálica que protegía su

muslo se tiñó de rojo.

Se apartó y contempló a su nuevo oponente, que estaba recuperando el equilibrio

para atacar de nuevo. Con la velocidad que da la desesperación, el capitán agarró la hoja

de su espada con las manos protegidas por guanteletes y golpeó con una pica de la

cruceta el capacete de su oponente. El gavilán atravesó el metal del casco y se incrustó

en la cabeza del cristiano. En ese momento Asquilula soltó la espada y se dejó caer a

tierra.

El hombre que lo había socorrido acabó con el tercer cristiano y acudió a su

lado. Llamó a otros compañeros de unidad y entre cuatro de ellos consiguieron alzarlo

hasta su montura para que pudiera retirarse hacia el campamento, donde el califa

mantenía algunas tropas de refresco.

—¡Dejadme! —pidió una vez subido al animal—. Puedo ir yo solo. —Luchaba

por aguantar el intenso dolor de la herida, que manaba sangre y palpitaba. Contempló

cómo sus hombres acababan con los últimos cristianos que huían a pie. Miró más allá,

hacia la ladera del cerro de Alarcos, y vio cómo las tropas almohades acosaban a la

infantería cristiana, que se atropellaba para entrar en el castillo. La bandera del

comandante de nuevo estaba en manos musulmanas, al pie de la muralla, infundiendo

valor y brío a los hombres que la rodeaban. La tarde estaba a punto de comenzar. La

batalla terminaba, los musulmanes habían vencido—. Tú —se dirigió a su

portaestandarte. El hombre mantenía en alto la bandera de la unidad, que lucía la

inscripción en árabe: “Allah vence”—. Dirígelos. Haced presos para el botín y matad a

los que se resistan.

El hombre asintió y se retiró con los demás. Asquilula dirigió su caballo al

campamento, detrás del cerro en el que se habían desplegado. El dolor se hizo más

agudo y, por un instante, pensó que iba perder la conciencia. El caballo dio un pequeño

rodeo para evitar pisar los muertos que yacían repartidos por el campo.

Cerca de las tiendas lo asaltó el sonido de las risas y loas a Dios que los hombres

de al-Mansur soltaban para celebrar la victoria. En ese momento, a pesar del intenso

padecimiento, esbozó una sonrisa. Aquella batalla sería recordada durante años. No le

gustaban los africanos, pero tal vez al-Andalus estaba a salvo defendido por ellos.

En silencio cerró los ojos y rezó, dando gracias al Altísimo por mantenerlo vivo

para contemplar aquella victoria.

El campamento fue trasladado al otro lado del cerro, al pie de Alarcos. El califa

había ordenado estrechar el cerco sobre la fortaleza. La noche había caído y en decenas

de fogatas se cocinaba una cena especial para aquellos hombres que habían conseguido

vencer al rey castellano. Alfonso VIII había sido visto huyendo con un grupo de

caballeros, dejando al grueso de sus tropas a merced de los vencedores.

El sonido de los vítores y celebraciones se fundía con los lamentos de los

heridos. Los médicos no daban abasto para coser heridas, serrar miembros, cauterizar

cortes y recolocar huesos. Una cuadrilla de hombres se encargaba de despejar el campo

de muertos, desplazándolos a los laterales del campamento. A un lado se amontonaban

los cristianos, en tétricas pilas de muerte a las que buitres y cuervos no tardarían en

acudir. Otra cuadrilla enterraba a los musulmanes en enormes fosas, cumpliendo a

grandes prisas con los rituales de su religión.

Asquilula permanecía recostado sobre su silla de montar. Su caballo no se

apartaba de su lado. Un joven tabib valoró su herida y decidió dejarlo para más tarde.

La hemorragia era superficial y no corría peligro. Le habían dado una manta y una

infusión de hierbas para aliviar la dolencia. Cuando le llegó el turno, otro médico de

más edad se le acercó con una caja de instrumentos de cirujano.

—¿Asquilula?

—Sí, soy yo —respondió el capitán mientras entrecerraba los ojos para

distinguir a su visitante—. ¡Hombre, Zuhayr! —dijo al fin—. Me alegra verte,

doblemente.

—A mí también, paisano. —Zuhayr era de Arjona, un viejo conocido suyo. Para

atender a su tropa, el califa al-Mansur había recurrido a médicos andalusíes—. Veamos

esa herida cuanto antes. —Echó un ligero vistazo e inclinó la cabeza—. Has tenido que

sufrir mucho, tantas horas con esto ahí…

—Podría decirte que no, pero te mentiría. Solo el fresco de la noche me ha

aliviado. Ya casi no siento nada.

El médico se sobresaltó y se precipitó a hacer pruebas de sensibilidad en las

extremidades del capitán. Todo estaba bien, solo tenía entumecida la herida. Le ayudó a

quitarse el lorigón y el movimiento reavivó el dolor.

—Es bueno que te duela. Me habías asustado.

—Pues puedes estar tranquilo. Me duele, y mucho.

Zuhayr le bajó las calzas y examinó con detenimiento la contusión, arrimando a

ella su lámpara de aceite.

—La malla te ha salvado la pierna, y la vida. Ha sido un golpe muy fuerte. Te ha

machacado varios músculos. —Volvió a examinar—. También te ha provocado un

corte. —Agarró la pierna y la movió suavemente. Asquilula se quejó—. Tienes el hueso

roto. Bien, manos a la obra. —Posó la lámpara en el suelo y abrió su caja—. Primero

coseremos el corte. —El capitán suspiró—. Por cierto —dijo con aire distraído—,

enhorabuena.

—Todos estamos hoy de enhorabuena, amigo.

—Me refiero a tu nieto.

El rostro de Asquilula se iluminó.

—¿Ha nacido ya?

—Nació tres días antes de que yo saliera de Arjona. Estuve en casa de tu yerno.

Tu hija está bien. Es muy joven pero aguantó bien el parto.

—¿Un niño, dices? —El médico asintió—. ¿Qué nombre le han puesto?

—Muhammad.

—Muhammad bin al-Ahmar… qué bien suena, ¿verdad?

—Sí, Asquilula, suena muy bien. Es un niño fuerte. Habrá salido a su abuelo.

Creo que ahora mismo eres el abuelo más joven de toda Arjona. —El capitán no llegaba

a los cuarenta años.

—Es cierto, Zuhayr. Ibrahim le sacará tres años a mi nieto y Abd-Allah apenas

uno. —Ellos eran sus únicos hijos varones, nacidos de un segundo matrimonio tras

enviudar de su primera esposa—. Serán sus compañeros de juego —rio con ganas. La

noticia le había puesto de buen humor y le había hecho olvidar el dolor por unos

momentos.

—Relájate y no mires. Te voy a coser.

Asquilula se echó hacia atrás y cerró los ojos. Primero sintió cómo el agua

lavaba la zona de la herida y luego percibió la leve punzada de la aguja ardiente que

atravesaba su piel.

—Muhammad bin al-Ahmar —repitió para sí—, nacido el año de la batalla de

Alarcos —pronunció en voz queda, como si aquello fuera un augurio luminoso sobre el

futuro que le aguardaba a su nieto.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Reconquista

Acontecimiento: Fundación Reino de Granada

Personaje: al Amar, Fernando III

Comentario de "Nazarí"

LA FUNDACIÓN DE UN REINO DE LEYENDA EL NACIMIENTO DE UNA DINASTÍA MÍTICA Alarcos, 1195. El ejército musulmán ha derrotado a las tropas lideradas por el rey castellano Alfonso VIII. La alegría es doble para Asquilula, naqîb andalusí: vuelve a casa victorioso y ese mismo día sabe del nacimiento de su primer nieto: Muhammad bin al-Ahmar. Corren tiempos convulsos en la península ibérica, dividida política y culturalmente. En el norte, los reinos cristianos luchan entre sí; en el sur, musulmán, tampoco reina la unidad. Serán años de batallas y muertes, traiciones y compromisos, treguas y pactos salpicados con algaradas e incursiones a uno y otro lado de la frontera. Son tiempos duros en los que la vida pende de un hilo. Y será en esos años cuando Muhammad bin al-Ahmar, desde su Arjona natal, se convierta en un fiero cegrí que luchará incansable en la frontera con Castilla. Aclamado como sayj, encabezó la lucha de su pueblo por sobrevivir ante los constantes ataques de los reinos cristianos, llegó a ser nombrado emir y reunió bajo su mano los restos de al-Andalus tras las Navas de Tolosa. Teniendo como enemigos a sus propios correligionarios y, al norte, al firme y decidido rey Fernando III el Santo, construyó no sólo un reino, sino una nueva dinastía, la nazarí, para gloria de al-Andalus y de la Historia. Y en su camino nunca estuvo solo… Es ésta una novela histórica de batallas, de conflictos políticos, de diplomacias y argucias, pero también de amores, amistad y esperanza. Una novela centrada en uno de los períodos más convulsos de nuestro pasado, la Reconquista, pero vista como nunca antes, desde la mirada andalusí. Una novela, en definitiva, sobre un personaje de leyenda.