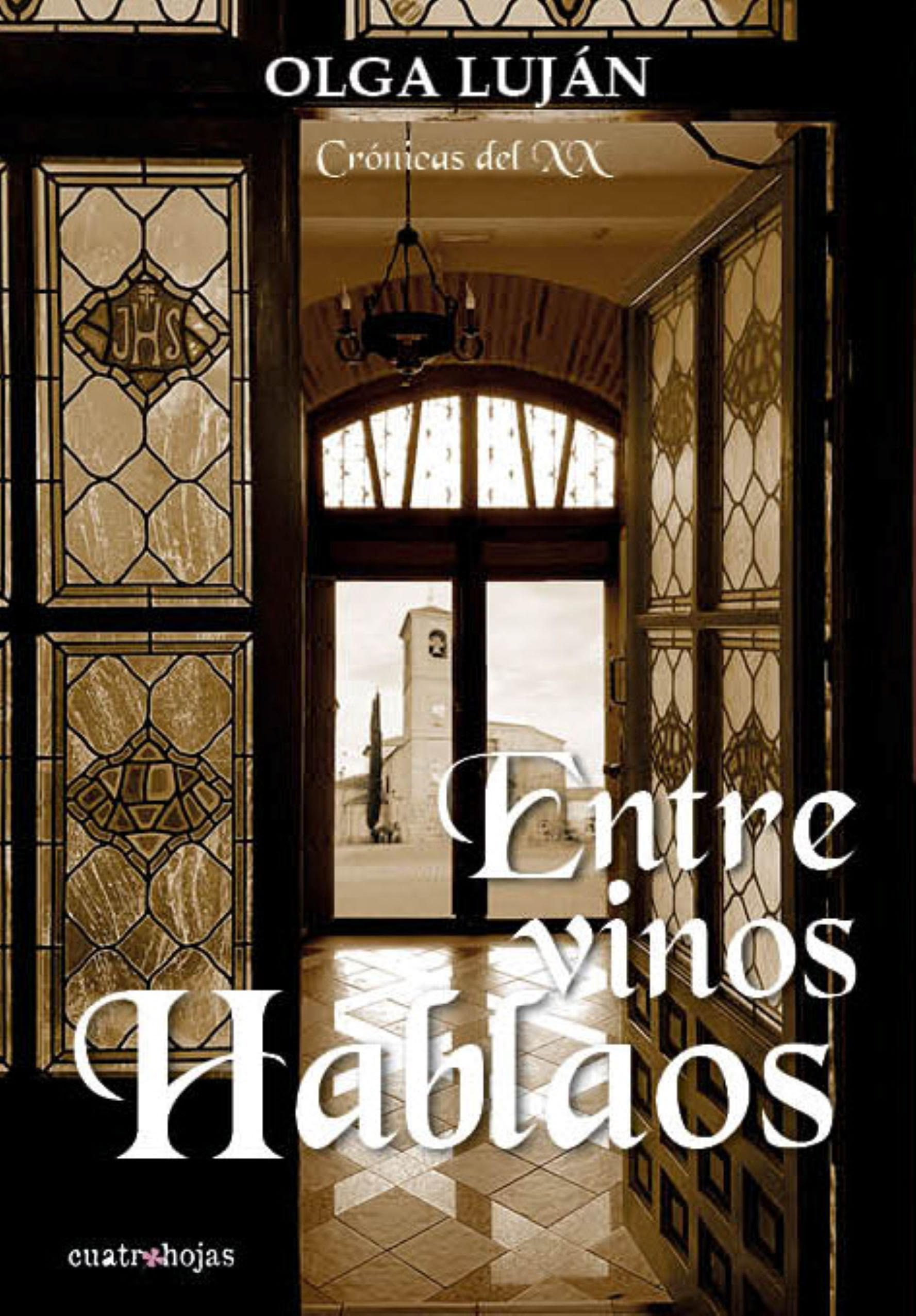

Entre vinos hablaos

Entre vinos hablaos

CAPÍTULO 1

AÑO 1940

I

Huellas de sangre

Un hombre, joven en edad pero añejo en sentimientos, lleva largo rato apoyado en una esquina frente a la iglesia de San Pedro Apóstol en el toledano pueblo de Calera y Chozas. Tiene la mirada fija en la calle por donde sabe que Elías Sanz, el asesino de su padre, regresa al término de la faena diaria. Han pasado veinte años desde aquel fatídico día, pero el tiempo sopla liviano cuando de borrar huellas de sangre se trata.

Durante este tiempo, al asesino no le ha atormentado la imagen de su suegro desplomado en el suelo sangrando a borbotones. Ahora, como entonces, cree que se lo merecía. La fotografía de aquel instante fue el cruce de miradas entre un niño de ocho años que veía morir a su padre y el hombre que lo asesinó. El chiquillo de entonces hizo un juramento. Fue en silencio, mirándole de frente. El muchacho no derramó ni una sola lágrima; solamente clavó los ojos en el asesino y con la mirada juró cobrarse cada gota que su padre derramó en la tierra. Elías entendió el mensaje que su joven cuñado le enviaba, y ahora en la plaza, sabe que el crío de entonces ha vuelto para cobrar una deuda de sangre.

Los paisanos, espectadores de una historia inconclusa, apuestan por el futuro de ambos mientras juegan a profetizar lo que está por suceder. Para ellos, después del silencio que la guerra dejó por herencia en las mesas, este es el asunto más sabroso que echarse a la boca. Ninguno, incluido el que ha de pagar la deuda, conoce las verdaderas intenciones del joven a quien le arrancaron a su padre. Recuerdan una obsesión juvenil de venganza que nada tiene que ver con el reflexivo proyecto de este momento. Elías aún no lo sabe, pero hoy solo toca miedo.

El que le espera es Juan Rodríguez García, el huérfano amamantado por las ubres del resentimiento. Ahora, a sus veintiocho años, aquel muchacho de granito hecho a sí mismo se ha convertido en un adulto de expresión serena y, sobre todo, de paciencia infinita. Aún queda un paso por dar para liberarse, el que tendrá lugar en esta plaza y en estos días. Será el paso definitivo que le permita continuar. Le ha costado entender que la vida está llena de finales, inicios de nuevas etapas, pero lo ha conseguido a costa de levantarse con más fuerza tras cada tropiezo.

Juan acaba de ver a Elías en el horizonte. Ha decidido que cada día cambiará el punto de vigilancia trazando un círculo de mil ojos, invisible y perturbador, capaz de despertar la cólera del asesino. El hombro apoyado contra una pared blanca recién encalada contrasta con su atuendo oscuro, signo inequívoco de que pasar desapercibido no entra en sus planes.

Elías camina con los andares de quien arrastra más pasado que futuro y con la espalda encorvada por el peso de una triste vida. Juan, impertérrito, observa minucioso al viejo prematuro apresurar el paso. Tropieza por la prisa, introduce unos segundos las manos en los bolsillos intentando ocultar cierto temblor y a continuación las vuelve a sacar para frotarlas enérgico entre los puños, como si desollándolas consiguiera tranquilizarse. Entonces, Juan siente incrementar los latidos en el pecho, no por miedo sino por ansia, aunque con disgusto adivina que los de Elías habrán hecho lo mismo. No quiere compartir nada con él, ni siquiera sensaciones. No se parecen en nada y nada hay igual entre ellos. En ambos el corazón galopa furioso por el esfuerzo al vislumbrar la meta final sin saber con exactitud el tiempo que resta; sin embargo, lo hacen a ritmos diferentes. El del joven es un corcel controlado por la fuerza de una decisión firme. El del viejo es un jamelgo inquieto y desesperado por sobrevivir.

Elías aprieta aún más el paso, al tiempo que esconde las sacudidas propiciadas por sus piernas al moverse. Son el epicentro de un declive inminente, de un terremoto extendiéndose poco a poco por el resto del cuerpo. El ritmo acelerado con aspiraciones a soberbia maltrecha muestra una superioridad que tan solo Elías reconoce. Parece que ni siquiera respira en su anhelo por desaparecer. De soslayo baja la mirada, y desde la lejanía se atreve a echar un vistazo. El tipo apoyado en la pared ya no es aquel niño alto y delgaducho. Ahora, aunque las características son similares, se ha convertido en un hombre. Mantiene la sonrisa tímida y seria de otros tiempos dibujada por unos labios tan finos como su rostro. Esa que heredó de su padre para mayor tormento de Elías y que le imprime la imagen eterna de un apacible chiquillo.

En estos días, un ritual planificado con esmero se repite a diario. Juan sostiene un cigarrillo entre los dedos, aspira con deleite el miedo ácido que su oponente destila y expulsa el humo con suavidad. Espera el instante del cruce para arrojarlo al suelo y lo pisa a la vez que le clava los ojos con tal intensidad que le traspasa sin remedio. Un silencio ceremonioso se establece en el ambiente presidido por el tañer de las campanas llamando a los fieles, aunque parece que poco les importan a ellos los deberes cristianos. El badajo retumba efervescente sin distinguir entre llamadas luctuosas y felices momentos; solo cumple con un deber que nadie escucha. ¿Será hoy? ¿O mañana? ¿O la semana que viene? Hay una cuenta por saldar entre los dos hombres y Juan va a cobrarla. Lo que nadie sabe es cómo ni cuándo.

Juan lleva pocos días en Calera y Chozas, su pueblo natal. Vuelve de tierras aragonesas, como muchos otros que partieron para luchar en uno de los bandos en que España se rompió. A él le tocó en suerte seguir viviendo, aunque quizá fuera porque el destino sabía de su perseverancia y se alió con él para hacer justicia. No la justicia de los hombres, no —Elías ya cumplió con la pena impuesta por ellos—, sino la que los hombres deben utilizar para equilibrar las fuerzas, la que de algún modo compensa el daño causado. Y sobre todo, para poner punto final a una historia que comenzó hace veinte años.

Su plan de venganza maduró durante las tensas noches de silenciosas trincheras donde debías estar preparado para cualquier sorpresa poco agradable. La íntima soledad que acompaña a un batallón de soldados, la tristeza y la crueldad que pueden manar del ser humano fueron los maestros. Después, la templanza del médico que le salvó la vida y las enseñanzas de su esposa se encargaron de perfilar la estrategia.

De momento, el pensamiento del viejo es de precaución y el de su joven cuñado, de satisfacción. Juan ya lo ha previsto antes, sabe que es una etapa en el plan donde solo es cuestión de ir acorralando a la presa hasta que caiga en la trampa.

Para Elías los tiempos de enfrentamientos quedan lejos; su única pretensión es salvar el pellejo una vez más. Cree que encontrará alguna salida como le sucedió en la guerra, librándose del frente gracias a los cinco hijos engendrados con Fidela, su esposa y hermana del que le observa. En aquellos días en Calera hizo lo imposible para sobrevivir sin importarle nada, a costa de quien fuera. Mientras, se consoló al interpretar como una señal de buen augurio el inicio de una guerra.

—Ya nadie podrá decir que soy un asesino —comentó Elías orgulloso a la Pura en una de las visitas nocturnas que le hacía, a veces antes y otras después de sus habituales borracheras.

—Esas cosas también se olvidarán con los años sin necesidad de ningún bebedizo —respondió hastiada la meretriz, a quien le gustaba más ser reconocida por su oficio de curandera.

—¿El tiempo? ¡Bah! Este pueblo está lleno de rencorosos como lo fue mi suegro y como lo es su hijo. Me criticaron durante años, y ahora tendrán que cerrar la boca cuando sus hombres regresen de la guerra. A ver quién se atreve a decir algo con las manos más manchadas de sangre que yo.

El desprecio brotaba entre unos cuantos dientes que asomaban por una desaliñada barba. Con la Pura le gustaba mostrarse altanero, como si fuera alguien importante, sin darse cuenta de que su fétida boca delataba con cada palabra la categoría que ocupaba.

—¡Anda, calla y vete a tu casa! —La mujer necesitaba dinero y con casi cincuenta años estos tipos suponían una buena fuente de ingresos.

En otro tiempo, cuando apenas contaba veinte años, fue más selectiva con quien compartía cama, pero los años no pasan en balde y la lozanía de antaño la consumió con un adinerado tratante de ganado que acudía a visitarla una vez a la semana. Durante casi una década fue su querida en exclusiva, solo para él. La estableció en Talavera de la Reina, la ciudad más importante de la comarca, distante de Calera apenas quince kilómetros. El amante la colmó de regalos mientras la belleza de la joven era la envidia de sus amigos. Por entonces olía a perfume, vestía medias nuevas sin necesidad de remiendos y cada noche le esperaba envuelta en seda. La única condición de él fue que jamás debía quedar embarazada y ella cumplió a rajatabla. Ungüentos de miel y sal antes de cada encuentro, lavados con vinagre y limón tras la despedida de su amante y algunos sorbos ocasionales del agua con la que los herreros lavaban el hierro fueron los salvaguardas en su holgada vida. Después, bien por exprimido el capricho o bien porque el cabello de Pura comenzó a escasear, la devolvió de nuevo al pueblo. Así, ella cambió los lavados de sus zonas pudendas por otros en su furtiva cabellera con margarita, ortiga, milenrama, tila y decenas de experimentos más, aunque sin éxito. Desesperada, intentaba regresar aquellos largos rizos negros convertidos ahora en un escaso mechón de pelos. Durante un año más continuó visitándola de forma esporádica, dejándole algún dinero para subsistir, hasta que desapareció. Con el tiempo, se resignó a portar un diminuto y eterno moño entre un cardado demasiado estrambótico en el que ninguno de sus actuales clientes reparaba. Ahora, para ignorantes como este, Pura olía a leña quemada en invierno y a sudor retenido en verano.

—¡Tú también piensas como los demás! ¿A que sí? ¡Sois todos iguales! —gritaba Elías escupiendo gotas de saliva impregnadas de odio a la vez que se subía los calzones—. Yo maté a mi suegro para hacer justicia, y los que logren salir vivos de la guerra lo habrán hecho con otros que ni siquiera conocían. ¡Ojalá tenga suerte y una bala me libre de mi cuñado!

Elías confiaba en el destino como única forma de sobrevivir a Juan. Utilizaba ese pretexto para justificar la tropelía cometida, aunque todos pensaban que ni él mismo se la creía.

Pura le oía sin escuchar, mientras se ajustaba el vestido en una prominente cintura que los clientes adoraban por los movimientos sensuales que solo ella era capaz de hacer, tan alejados de los que una mujer decente jamás podría pensar. Los utilizaba en los primeros encuentros hasta conseguir que el infiel esposo prefiriera pasar más tiempo con ella que con quien la santa Iglesia le permitía. De este modo se procuraba una vida sin penurias ni necesidad de trabajar en el campo. Con el miserable de Elías no se contoneaba desde que asesinó a aquel hombre, pues estaba firmemente convencida de que ese tipo no diferenciaba entre una mujer y una cabra.

Aquel día Pura se sacudió la falda a lo largo de las piernas con la fuerza de quien se limpia el desecho sobrante tras el trabajo prestado y después extendió la mano a la espera del dinero a cambio.

—¡Sí, sí, toma! No te preocupes, que no me voy a ir sin pagar tus servicios, aunque últimamente estás un poco perezosa. Antes me lo hacías mejor —espetaba él, mientras entregaba la cantidad pactada.

—Pues ya sabes, busca en otro lugar quien aguante tus borracheras y tu mal humor —respondía ella contando el dinero para asegurarse de que no faltaba ni una perra chica.

—Para eso ya tengo a mi mujer en casa, pero no es lo mismo —refunfuñaba el hombre mientras se abrochaba el cinturón de un pantalón de pana gorda excesivamente remendado.

Elías frecuenta la casa de Pura desde hace muchos años; sin embargo, desde que Juan regresó el deseo se le ha evaporado. Deja trascurrir los días mientras se devana los sesos con cómo salvar el resto del cuerpo. De momento ha decidido prescindir tanto de ella como de la taberna, doblegando sus instintos más primarios y sufriendo los mordiscos que estos le devuelven a cambio. Piensa que buscar una ruta alternativa a la acostumbrada para regresar a casa podría ser una opción, pero desecha rápido la idea. No quiere aparentar temor, bastante tiene con sentirlo; mostrarlo a los demás solo generaría burlas y, aún peor, podría reanudarse el aislamiento sufrido al salir de la cárcel. Le cuesta prescindir del local, le gusta sentirse integrado entre los vecinos, aunque ellos no le presten demasiada atención.

En la taberna, desde que sucedió aquello con el padre de Juan, Elías formaba parte del ambiente. Era un elemento añadido, no más importante que una silla o una mesa, o incluso para muchos el paño con el que Pablo, el tabernero, limpiaba la barra una y otra vez. Para el pueblo fue tan mezquino el acto cometido que durante muchos años ningún niño nacido sería bautizado con su nombre. A él eso le daba igual, quería conversación, deseaba hablar con un vino en la mano como los demás. Así, poco a poco se acostumbró al escaso número de vecinos que se dirigían a él y a veces, si eso tampoco ocurría, mataba el tiempo escuchando la charla de otros.

Al regreso de la prisión le mantuvieron vetado durante varios meses. Después comenzaron a permitirle jugar una partida de cartas, más que nada porque “los Serios”, apodo de la familia a la que pertenecía, presionaban a unos y otros por una oportunidad. Parecía que iban olvidando, pero ahora que Juan había regresado al pueblo la herida no solo estaba de nuevo abierta, sino que había comenzado a supurar.

En la plaza, con cada encuentro desde el día de su regreso, el tiempo se detiene para ellos, incapaces de escuchar el barullo que frecuenta la zona a esas horas: hombres regresando del trabajo con el aseo pendiente para después encaminarse a unos vinos y una partida de cartas, mujeres parloteando en la puerta de la tienda de ultramarinos y niños revoloteando ansiosos por la llegada del “señor de las coplillas”. Este, como si de un juglar se tratara, viene cada cierto tiempo para narrar las historias trágicas y misteriosas de otros lugares a cambio de alguna moneda. Nadie sabe si son ciertas, aunque esta cuestión no supone ningún problema a la hora de alimentar curiosidad y habladurías. Quizá la historia del triste final de Gregorio, el padre de Juan, o la que en próximos días sucederá entre su hijo y Elías, formarán parte del repertorio del errante poeta.

El cruce entre el Serio y el recién llegado acentúa los chismes de parroquianos, quienes en su presencia guardan riguroso silencio.

—¡Maldita estirpe la tuya! —dice Elías entre dientes sin atreverse a alzar la voz.

Si pudiera escuchar el pensamiento de Juan, encontraría como respuesta:

—Tranquilo, hoy solo toca miedo.

Ese es el único sentimiento que atraviesa el cuerpo de Elías, aunque para bien o para mal, el ser humano es capaz de acostumbrarse a todo. El Serio comienza a evaluar la situación. Su oponente es joven y fuerte, en contraposición al sentimiento de vejez que él arrastra desde hace tiempo. Le espera siempre solo; se nota que no necesita a nadie para cumplir la amenaza.

“¿Cuántos años tendrá?”, se pregunta mientras calcula que estará cerca de los treinta. “Mala cosa”, deduce. “Fuerte, solitario y curtido por la guerra”, reconoce con pesadumbre, escupiendo en el suelo con fuerza. “Mala cosa”.

Las divagaciones que atormentan a Elías durante estos días no le dejan dormir. Ideas que surgen fruto de un pensamiento frío y carente de principios intentan hacerse hueco entre ardientes impulsos que en ocasiones, como aquella con el padre de Juan, empujan con fuerza para imponerse.

Elías no teme a su cuñado por el deseo de venganza, sino porque sabe que esta clase de hombres ni se compran ni se venden. Durante los años de cárcel se jugó la vida contra tipos que provocarían miedo al mismísimo diablo, gente que no daba ninguna importancia a la vida del contrario o a la suya propia. A esos fulanos los aprendió a esquivar, a engañar, fingir, servir e incluso resistir. Por el contrario, el que ahora le mira es diferente. Ambos se conocen bien, nada ni nadie ha conseguido borrar la huella del pasado.

Desde aquel día en que Elías asesinó a sangre fría a Gregorio de una puñalada en el pecho, han pasado veinte años. Gregorio Rodríguez Juncal, “el Adinerao”, como algunos le llamaban, o “el Gallego”, como les gustaba decir a otros, había entrado a formar parte de la historia negra del pueblo. Ambos apodos venían de su abuelo, oriundo de tierras del norte y todos sus descendientes los portaban, incluido Juan.

Era un suceso demasiado ruin para comentar en público. Ciertos temas sobrepasaban la línea del chisme y por lo tanto era mejor enterrarlos con la víctima. Confiaban en la justicia todopoderosa y en unos años entre rejas redentores de la fechoría.

En el cruce de hoy con Juan, Elías nota un sudor frío apoderándose del cuerpo, siente erizarse el vello de los brazos y aprieta los dientes hasta que el dolor sirve de aviso para vaciar una boca salpicada de sangre. Escupe al suelo y se arrepiente al instante. Teme que al teñir el suelo de rojo su oponente acelere acontecimientos.

“¡Maldita sea su estirpe!”, piensa de nuevo. “Gregorio era mi suegro, sí, ¿y qué? Se lo merecía”. De repente una vanagloria fingida le domina.

Cuando los enfrentados están a la misma altura y Juan ha pisado el cigarrillo con gesto amenazante, le sonríe burlón. Cada día, el joven añade un gesto al ritual; el de hoy consiste en llevar la mano a la cintura, como hizo el otro el día que mató a su padre. Elías, traicionado por sus propios ojos, desvía la vista hacia ese lugar con el miedo en el tuétano, e inmediatamente la regresa al suelo. Algo en su interior le dice que para sobrevivir debes cerrar los ojos ante quien te mira de frente. Lo que no sabe es que, de momento, el cinturón de Juan el Gallego está vacío.

—Por hoy ya es suficiente —dice Juan lo bastante alto para que le oiga. Después, hacia dentro, completa la frase: “Hoy solo toca miedo”.

Sin más, se marcha de la plaza dirigiendo los pasos hacia el lugar donde se sabe querido…

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XX

Acontecimiento: Monarquia, Republica, Guerra Civil, Posguerra

Personaje: Varios

Comentario de "Entre vinos hablaos"

SINOPSIS. ENTRE VINOS HABLAOS.

Dos formas de vivir una época donde unos bebían copas y otros vasos de vino, pero donde todos compartían sentimientos, vivencias y confidencias.

En 1920 Juan Rodríguez, mi abuelo, con tan solo ocho años presencia el asesinato de su padre, Gregorio Rodríguez, a manos de su propio yerno. En ese momento el niño jura venganza, algo que sucederá veinte años después tras elaborar un meditado plan.

Sin saberlo Juan, todo ese tiempo permanece bajo la discreta protección de los Madrigal, unos terratenientes de clase social alta, por una promesa heredada entre ambas familias.

Con ellos viviremos los avatares políticos socioeconómicos de la época y la lucha por el voto femenino. Figuras tan importantes como Galdós Carmen de burgos, Eduardo Dato o Azaña trascurren por estas páginas donde la República y la Guerra Civil son el telón de fondo para una historia de venganza, avaricia, tramas políticas, amores y secretos de familia y por supuesto, la amistad en su más pura esencia.