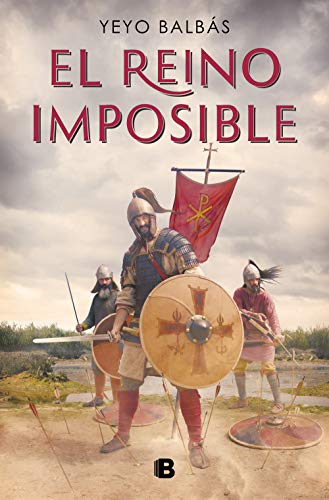

El reino imposible

El reino imposible

El reino imposible

Yeyo Balbás

Para Leonor, por los mundos

que cada noche compartimos

LIBRO PRIMERO

— 13 —

I

Era un amanecer frío. Dolía al respirar. Una nube de vaho

atravesaba la barba cada vez que exhalaba y, entonces, el aire

que se adentraba en los pulmones cortaba como cuchillas. El

viento del norte llegaba impregnado en salitre de mar, el rocío

de la mañana lo cubría todo. Resultaba imposible librarse de la

humedad; se apoderaba del calzado y empapaba los gruesos calcetines de lana, entumeciendo los pies hasta volverlos insensibles. Resbalaba por la hierba alta, afilada, que brotaba junto a

la playa de arena gris cubierta de algas arrastradas por la marea.

Fruela caminó hacia el círculo de estacas donde se habían

congregado los habitantes de la aldea. Hombres y mujeres envueltos en mantos de lana apelmazada; ortiga, saúco y cebolla

como únicos tintes, con los que intentaban, sin éxito, distinguirse del paisaje pardo que los engullía.

Sintiendo todas las miradas sobre él, Fruela se recogió el cabello pajizo en una coleta y tomó la armadura que le ofrecían.

Ochocientas láminas de hierro, cosidas hasta formar una coraza

sólida y flexible como las escamas de un reptil, no solo evitarían que las entrañas abandonasen su cuerpo, bastaba un arañazo para provocar la gangrena. Introdujo la cabeza entre las

hombreras y se ajustó las correas del costado derecho, asegurándose de que se ciñeran al pecho sin dificultarle la respiración.

— 14 —

Hacía frío, por eso le temblaban las manos. No existía ningún otro motivo. Sujetó con fuerza la lanza y clavó el regatón

en tierra para evitar que la punta oscilara en el aire.

—Aún estás a tiempo de echarte atrás.

En boca de cualquier otro habría sido un insulto, mas Teodolf solo le reprendía en privado y solo le elogiaba en público.

Aquel sexagenario guerrero había servido a su familia durante

más de dos décadas, hasta que su padre le nombró su tutor.

—Será difícil, no se trata de un simple bandido —añadió en

voz baja.

Enfrentarse a alguien siempre supone una apuesta, en la que

ambas partes demuestran hasta dónde están dispuestas a llegar.

Llegado un punto sobran las palabras y, si te has equivocado al

juzgar al contrario, tendrás que lamentarlo. Pero Fruela era joven y fuerte, procedía de la noble estirpe de los Baltos; poseía

un buen caballo, una excelente espada y era hijo de un duque.

Recién cumplidos los dieciséis años, se sentía inmortal.

—No seré yo quien ceda —le respondió en godo, la lengua

de sus antepasados, ya casi olvidada. La atención del muchacho se desplazó hacia el otro lado del círculo de estacas, hasta

toparse con la mirada del vascón, tan áspera, fría e hiriente

como los brezos cubiertos de escarcha. Con veinte años a sus

espaldas, parecía un palmo más alto, y su fornido pecho amenazaba con desgarrar la cota de malla.

El vascón se colocó el casco empenachado y habló a sus

hombres en aquella áspera lengua. Una retahíla de sílabas resonó como los engranajes de las ruedas de un carro. Fruela respondió en latín:

—Empecemos de una vez. —Se ciñó el cinto con el scrama y el tahalí de la espada, después anudó el barboquejo del

yelmo.

Acompañado por un rústico sacerdote, un anciano se acercó frotando unas manos ajadas como nudosas raíces de boj. La

sonrisa nerviosa de su escuálido rostro trataba de quitarle hierro al asunto.

—Gracias de nuevo.

— 15 —

Era el rector de Flavióbriga, y el vascón que se hallaba al

otro lado del círculo de estacas aseguraba haberle entregado

dote por una de sus hijas. La boda no había tenido lugar y ahora reclamaba el dinero.

El motivo era obvio, si se examinaba el abultado vientre de

la moza.

El anciano alegaba que el futuro esposo era el padre de la

criatura; él aseguraba no tener nada que ver con el asunto. Divorcio fornicationis causa: confiscación de todos los bienes y la

esclavitud como pena. O, al menos, la entrega de la culpable,

para que el marido escogiera un castigo. Fruela no iba a permitir que aquel arrogante vascón se saliera con la suya. Recién llegado a la aldea, se había ofrecido a defender la causa de aquel

viejo incapaz de empuñar un arma.

Hacía más de un siglo que la aristocracia franca enseñoreaba Vasconia, del mismo modo que los godos lo hacían en Cantabria. La nobleza local había jurado lealtad a los señores germanos y, de este modo, aquella tierra se había convertido en un

enclave en continua disputa con sus viejos enemigos del norte.

Aquel fallido enlace había pretendido consolidar la frontera,

solo para lograr lo contrario.

No había pruebas, lo cual había ahorrado a la joven el tormento. En condiciones normales, habría bastado con el voto

de la chica, a la que Dios castigaría en caso de mentir. Si juraba

sobre las Escrituras que el vascón era el padre, el litigio se habría resuelto a su favor; en caso de no hacerlo, debería asumir

la pena. También habría podido referir el juramento, obligar a

quien la acusaba a que jurase a su vez: si él aceptaba, ganaría el

juicio, si no, lo perdería. Así de simple. Pero ninguna de las dos

partes depositaba fe en las palabras, y lo que dijeran los libros

de leyes allí poco importaba. Nadie podía leerlos. De modo que

decidieron resolverlo según las viejas costumbres. Una ordalía.

Mediante aquel duelo, el Altísimo dictaminaría quién decía la

verdad.

Una tensión en la mandíbula, allá donde raleaba la barba,

evidenciaba la inquietud del muchacho. A su lado, Sniumeis re

— 16 —

linchó inquieto. «Allá donde va un godo, le acompaña su caballo.» Había criado al suyo desde que se lo entregaron, siendo

un potro, seis años atrás. Durante ese tiempo, lo había alimentado y cepillado a diario. Había revisado el estado de sus cascos y el cambio de herraduras; había hecho por aquella bestia

más de lo que su padre había hecho por él, y más de lo que él

mismo haría por su hijo.

Aferró las crines para subirse a la silla y una inmensa sensación de poder le asaltó al sentir la potencia del animal bajo las

piernas. Sniumeis coceó en el aire; percibía la ansiedad de su

dueño. Fruela podía engañarse a sí mismo, pero no a él. Si perdía el control de sus emociones, perdería el control del caballo

y con ello el combate. Sujetó las riendas para atarle en corto, la

bestia bajó el hocico y resopló con fuerza.

El cura se acercó para otorgarle la bendición. Teodolf hizo

algo más útil y le entregó el escudo.

—No dejes que te descabalgue.

Los duelos judiciales a caballo eran una costumbre goda,

desconocida por aquitanos, vascones y francos. Tal vez supusiera una ventaja.

El juez local se adentró en el círculo de estacas.

—Se ordena que se retiren los parientes de los litigantes. Los

asistentes deberán guardar silencio en todo momento. Queda

prohibido prestar auxilio a los contendientes; si por la ayuda

prestada alguno de los dos vence, los infractores serán castigados con la muerte. En caso de que alguno de los campeones

lleve consigo hierbas para hechizos, ha de deshacerse de ellas

ahora.

El juez hizo una señal y los dos adversarios picaron espuelas. Resonaron los relinchos y el estruendo de pezuñas; el corazón de Fruela comenzó a galopar, adelantándose al resto del

cuerpo. «La fuerza es el derecho de las bestias», le había dicho

su hermano, citando unas palabras prestadas de algún mohoso

libro, escrito por un antiguo sabio tan muerto como aquel imperio que, siglos antes, el pueblo godo había asolado.

Trotaron en círculos, con el mar rugiendo entre las rocas

— 17 —

que cerraban la ensenada. Los pirenaicos eran diestros con la

azcona; el vascón le lanzó una con una fuerza brutal. Fruela la

desvió con el escudo y el vascón le arrojó otro dardo. Esta vez,

sintió una atroz punzada en el brazo: el chuzo le había herido

de forma sesgada.

El muchacho cargó contra su enemigo. Hizo un gesto de

arrojar la lanza y, en su lugar, rejoneó en el pecho. El vascón esquivó la punta y cayó de espaldas.

Habría sido más fácil herir al caballo; un recurso demasiado sucio.

Con la ventaja que le otorgaba la montura, el joven godo

atacó de nuevo. El vascón se hizo a un lado, clavó el regatón en

tierra y orientó la punta hacia él. El hierro afilado impactó en

el escudo de Fruela. El arzón de la silla impidió que saliera despedido hacia atrás, pero no que cayera hacia un lado.

Antes de aprender a montar, debes aprender a caer. Fruela

formó un arco con el brazo y rodó por el suelo, recogió el escudo y se incorporó para encararse a su enemigo. Una intensa

emoción le asaltó en cuanto sus dedos aferraron la espada.

Mejor o peor, todo hombre sabe montar a caballo. El arco

y la lanza también sirven como armas de caza; un hacha puede

emplearse para tajar madera, y un cuchillo para cortar carne.

Era la espada lo que le convertía en guerrero. Nadristuggo,

«Lengua de víbora». Una hoja ancha de acero toledano —ligera, flexible, letal— siseó amenazante al abandonar la funda.

El vascón descargó un golpe de espada. Fruela dio un paso

atrás y la hoja pasó a un palmo del rostro. Una nueva zancada,

un ataque en diagonal y, de nuevo, se hizo a un lado. El pirenaico bajó el acero, jadeando, con el pulgar apoyado en el plano de la hoja. Fruela reconoció la guardia: «la puerta de hierro».

Si dirigía un tajo hacia la cabeza desguarnecida, él barrería su

hoja y le devolvería una cuchillada con el falso filo en un solo

movimiento.

Una vez más, se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a

llegar.

Aceptó el desafío, dirigió un ataque a la sien izquierda.

— 18 —

Cuando sintió la hoja del contrario golpear la suya, filo contra

plano, alzó el brazo. El arma del vascón resbaló por su acero,

mientras la punta buscaba la garganta. El hombretón saltó hacia atrás. Nadristuggo le desgarró la malla.

Un paso atrás es destreza; dos pasos atrás es miedo. Por primera vez, su enemigo le había visto el rostro a las parcas.

«Es cuando se vuelve más peligroso.»

Aquel pensamiento no era suyo, sino de Teodolf. Su maestro de armas le decía que había llegado el momento: el miedo

vuelve a un hombre furioso, y la furia le hace cometer un error.

Podía aprovechar esa circunstancia, rehuir el combate sería lo

más sensato…, y sin embargo sentía todas las miradas sobre él.

«No seré yo quien ceda», se dijo, y esta vez la idea era suya.

El vascón cargó con un grito de furia. Fruela sintió una brisa en el rostro cuando un gran disco de madera se dirigía hacia

él. Decidió jugárselo al todo o nada.

El escudo se sujeta mediante un asa en el centro: si sabes

dónde golpear, se abatirá como una puerta al abrirse. Fruela

realizó un ataque simultáneo. El canto de su rodela golpeó el

escudo vascón, al tiempo que lanzaba una cuchillada al espacio

recién abierto. Todo a una velocidad endiablada.

El tercio débil de Nadristuggo hendió el casco de su oponente, que cayó de espaldas, con los brazos en cruz. Sus armas

rodaron por el suelo.

Los aldeanos gritaron de júbilo. El joven godo se aproximó

al enemigo caído. Aún respiraba.

—Una lástima. —Su primo Munio se adelantó al resto de la

comitiva—. Era un buen yelmo.

Aturdido, el vascón se incorporó tambaleándose. Tenía una

brecha en la frente. Por un momento, dirigió la mirada hacia el

arma hundida entre la hierba. Fruela le dio una patada para alejarla de él.

—El vencedor tiene derecho a quedarse las propiedades del

vencido —dijo esbozando un vago gesto con la zurda mientras,

con la otra mano, blandía a Nadristuggo. De mala gana, el hombretón comenzó a despojarse de los brazaletes de plata. Se de

— 19 —

sabrochó el cinturón, que cayó al suelo junto al scrama, la bolsa de cuero y la funda de la espada. Trató de despojarse de la

cota de malla. Los hombres de Fruela tiraron de las mangas para

ayudarle.

El joven godo recogió el cinto y abrió la escarcela. En el interior halló un puñado de monedas, un par de fragmentos de

sílex y un encendedor, unas pinzas y unas tijeras, además de un

hermoso peine de marfil tallado.

—¿Puedo quedarme el chisquero? —dijo Argebald—. Perdí el mío hará unos días.

El vascón observó con impotencia cómo la comitiva de

Fruela recogía sus pertenencias y le dejaba sin montura. Tuvo

que hacer un gesto a sus hombres para que no intervinieran.

Vestido con la túnica sin ceñir, se plantó ante el caudillo godo

para despedirse.

—Quítate la ropa —le dijo Fruela.

Él respondió con una furibunda mirada.

—Muchacho, piénsalo bien… —Se encontró con la punta

de la espada en la garganta y tragó saliva, sin dejar de mirarle a

los ojos—. Odón sabrá de esto.

—Eso espero. Dile a tu duque que, si alguno de vosotros

vuelve a deshonrar a una de nuestras mujeres, también perderá la vida.

Indignado, el vascón protestó:

—¡Yo no he…!

—Si Dios me ha otorgado la victoria es porque mientes

—le interrumpió Fruela—. ¿No es cierto, padre?

—Puedes estar seguro —corroboró el sacerdote—. Si el Altísimo, en su infinita sabiduría, lo ha querido así, significa que

es un hijo de la gran puta.

Ante aquel dictamen teológico Fruela se encogió de hombros.

—Desnúdate. —Amenazó la garganta del vascón con la

punta del arma, pero él no parecía dispuesto a ceder. Al fin, rojo

de ira, se despojó de la túnica, se quitó los zapatos y los pantalones. Le entregó un colgante de cuentas de ámbar y dedicó una

— 20 —

expresión de odio a Fruela, mientras godos y cántabros sofocaban la risa. Descalzo y en camisa, como un penitente, les dio

la espalda para reunirse con sus hombres.

Los escoltaron hasta los límites de la provincia, siguiendo

una accidentada senda entre acantilados. Además de Argebald

—el hijo de Teodolf— y su primo Munio, a Fruela le acompañaban una docena de bucelarios con yelmo y espada, tan bisoños e insensatos como él mismo.

El ducado de Cantabria había sido creado como marca contra vascones y francos y, al igual que Victoriacum, Ologicus y

Pompaelo, aquella aldea era un jalón más en la línea defensiva

que los godos mantenían con el ducado de Vasconia, regido por

Odón. Señor también del de Aquitania, sus dominios se extendían desde aquella inestable frontera hasta el Liger, un caudaloso río que atravesaba el corazón de la Galia.

Los vascones eran un pueblo bárbaro de aspecto innoble,

que hablaba una lengua tosca, semejante a ladridos de perro.

Borrachos y feroces, impíos y pendencieros, avezados en todos los vicios y enemigos declarados de la nación goda, además

se decía que fornicaban con el ganado, e incluso que colocaban

en las ancas de sus yeguas unas correas para que no las pudieran joder más que sus dueños. Y aunque tal descripción bien

habría servido para retratar a los hombres del duque Pedro y

sus súbditos cántabros —salvo por el hecho de practicar el bestialismo—, ellos se sentían parte de un vasto reino asentado en

toda Spania, poderoso aun castigado por la peste y el hambre,

heredero de Roma y defensor de la Fe verdadera, lo cual les permitía beber y putañear a gusto con la conciencia tranquila.

Aún se regodeaban del triunfo cuando atravesaron una aldea llamada Tezana. Los lugareños los vieron pasar a través de

las puertas entreabiertas, sin atreverse a abandonar las cabañas.

Apenas seis millas después, divisaron el caudaloso río que servía de frontera: sobre una escarpada montaña de la otra margen, se hallaba Malvecín.

Fruela dedicó un sarcástico ademán de despedida a sus invitados.

— 21 —

—¿Cuál es tu nombre? —Ante la pregunta del caudillo vascón, el joven hizo trotar a Sniumeis ante él, exhibiendo el caballo atado a la silla, cargado con la espada, el yelmo y la cota de

malla de su antiguo dueño. Una panoplia más preciada que todos los bienes, tierras y ganado de las aldeas que habían dejado

atrás.

El más alto de los pirenaicos se interpuso entre Fruela y la

montura.

—Apártate de mi caballo —masculló el joven godo.

Resonó un siseo metálico cuando Argebald desnudó el

acero.

—Estate quieto —le dijo Teodolf a su hijo, y Fruela intuyó

el preludio de una futura conversación familiar en privado.

El líder de los vascones murmuró unas palabras al subalterno, que hizo girar a la montura. El joven godo se le quedó mirando, inmóvil, el cabello blondo agitado por el viento.

—Soy Fruela, hijo de Pedro, duque de Cantabria —respondió.

El corpulento hombretón asintió: se lo había imaginado. Había tomado parte en un par de campañas contra los vascones y

se había ganado una reputación. Ignoraba si eso debía producirle orgullo o inquietud.

—Dicen que el hijo del duque fue robado por las janas

—aseguró el vascón— y te pusieron a ti en su lugar.

Las habladurías no dejaban de cruzar la frontera, e hicieron

mella en el ánimo del muchacho.

—¿Quién eres?

—Mi nombre es Oxson, hijo de Belex, señor de Malvecín

—respondió su adversario—. Tarde o temprano, lamentarás lo

que has hecho hoy.

Muchas viudas conocían aquel nombre, mas Fruela le obsequió con una cándida sonrisa antes de darle la espalda. Mientras cabalgaban, pudo intuir el ceño fruncido de Teodolf bajo

el yelmo y la recia mata de cabello gris.

— 22 —

Al anochecer llegaron a Flavióbriga, una antigua ciudad

de la costa oriental de Cantabria, reconstruida por los lugareños después de ser arrasada por piratas hérulos doscientos cincuenta años antes. Sobre el promontorio que protegía el embarcadero habían erigido un castellum defendido por una

tosca empalizada. Extramuros, la antaño próspera colonia romana era un amasijo de ruinas; muros de mampostería aún

permanecían en pie entre cabañas de zarzo. Los aldeanos se

dedicaban al marisqueo y a la pesca de bajura; sardinas, merluzas, fanecas y chicharros colgaban para ser conservados en

salazón. La mies de mijo y cebada los proveían de pan y cerveza, de las vides extraían un amargo vino y las minas de hierro les permitían comerciar con la Galia. Hacia poniente, la

ensenada de Ordiales servía de fondeadero a una decena de

naves de dos rodas.

Ascendieron hacia el miserable castillo. Un océano gris batía los cimientos de la península donde el rector había erigido

su vivienda sobre las ruinas de unas termas. Bajo las tejas cubiertas de verdín la hiedra amenazaba con engullir la fachada.

Descabalgaron y las dos hijas del viejo los recibieron en el vestíbulo. La mayor llevaba una túnica holgada para ocultar su

preñez; la más joven les ofreció un cubo de agua.

—Ha sido un gran combate —dijo mientras Fruela se lavaba las manos.

Durante un instante el hijo del duque admiró la belleza rústica de una princesa de aldea. El anciano se apresuró a presentarles:

—Es mi hija Aianes.

El rostro de la muchacha conservaba algún rasgo infantil,

aunque esbozaba la confiada expresión de una hembra sabedora de su encanto.

—Como ves, no puedo quejarme de que falten mujeres bellas en casa —añadió el rector ojeando a su esposa, que sonrió

ante el cumplido.

—¿Cuántos años tienes, Aianes? —preguntó Fruela.

—Catorce —respondió su hermana.

— 23 —

—Cumpliré quince dentro de dos meses —aseguró la aludida.

—Catorce —repitió la mayor.

El viejo hizo un gesto para que Fruela y Teodolf le acompañaran al interior. Los miembros de la comitiva se dieron por

invitados y los siguieron hasta el antiguo atrio, donde ardía una

hoguera cuyo humo apenas lograba filtrarse entre las tejas; en

torno a ella, se habían dispuesto una decena de sillas. Algunas

ventanas aún conservaban el vidrio, agrietado y apenas traslúcido; por el resto se adentraba el viento noroeste, que agitaba

las cortinas. El rector espantó unas gallinas que picoteaban bajo

la mesa para ofrecerles el asiento de honor.

—¿Cerveza? —exclamó Argebald al ver llegar las viandas—.

¿Es que no tenéis vino?

—Por supuesto. —El anfitrión hizo un gesto a los sirvientes.

Munio entró en la sala con un par de capones bajo el brazo

que se dispuso a desplumar. Mientras se acomodaban, la estancia se fue llenando de bucelarios. Fruela escuchó a las hijas del

rector discutir. Una pareja de siervos les trajo carne de cerdo,

una fuente de sardinas asadas y varias rebanadas de pan de mijo

untadas en manteca.

—Mil gracias de nuevo —dijo el anciano—. Todo esto ha

sido muy… desagradable.

—¿Conoces a Oxson, señor de Malvecín? —le preguntó

Fruela.

—Apenas —respondió él, tratando de eludir el asunto; ante

la insistente mirada, tuvo que añadir—: Llegó tres meses después de tu última visita y conoció a mi hija. A los diez días regresó para preguntar si estaba comprometida. Dicen que había

enviudado por la peste. Yo me mostré reticente, pero a mi hija

le pareció bien, así que nos reunimos para la petición formal.

Fijamos la fecha de la boda y la dote que debía entregarnos.

La ley establecía que fuera al menos una décima parte del

patrimonio del cónyuge, que quedaría a disposición de la mujer. No debía de ser una cantidad despreciable.

— 24 —

—Tras ello, celebramos los esponsales —prosiguió el anciano—. No faltaron los testigos por ambas partes: mi hija aceptó el anillo como prenda y él me entregó el dinero.

Una vez establecido el contrato formal previo a las nupcias,

ninguna de las partes podía echarse atrás sin la aprobación de

la otra, o sin entregar una compensación. Resultaba fácil intuir

el desenlace.

—Cuando supo que mi hija estaba encinta, quiso que le devolviera el dinero —admitió el viejo—. Yo me negué, me lo había gastado. Pero fue él quien incumplió su palabra. Dios lo

sabía, por eso le has vencido.

—¿Quién es el padre de la criatura?

—Mi hija no quiere decírmelo.

El anciano se levantó para salir al encuentro de Argebald,

que había descubierto un barril oculto en el pajar. Todos celebraron el afortunado hallazgo y alzaron las copas para demandar más vino. Ensimismado, Teodolf desenfundó la espada para

engrasarla con un trapo.

—¿Qué te pasa? —le preguntó Fruela.

El veterano mostró el arma, con el filo forjado un centenar

de veces para librarle de melladuras. Le dedicó un breve escrutinio y, entonces, lanzó una cuchillada hacia el asado. Resonó

un restallido metálico y saltaron chispas cuando cortó el pedazo de carne, junto con el espetón de hierro que lo atravesaba.

Todos se giraron mientras aún sostenía el arma, con el acero vibrando en el aire.

—La espada está hecha de láminas de acero en la superficie

y de hierro en el interior. El alma es flexible, el exterior es duro,

el filo corta. —Teodolf la depositó sobre la mesa—. Al usar la

espada, tú has de ser igual: flexible y tenaz. Mantenerse firme,

no dar un paso atrás, puede parecer la forma más noble de luchar. Pero supone asumir un riesgo estúpido, si puedes evitarlo. Cuando tu enemigo esté asustado, debes mantener la cabeza fría y rehuir el combate. Él cometerá un error y tú podrás

aprovecharlo.

Hastiado, Fruela dio un tiento al vino. Teodolf había sido

— 25 —

conde espatario en la corte del rey Wamba. Tras caer en desgracia, deambuló de corte en corte enseñando el manejo del arco,

la lanza y la espada. Poseía una endiablada memoria que registraba cada defecto, cada habilidad, cada hábito. No solo era

diestro con cualquier arma: sabía como nadie el mejor modo

de explotar las propias virtudes.

—He vencido —le respondió.

—Porque eres rápido. ¿Qué pasará cuando encuentres a alguien más rápido que tú?

—Sabré apañármelas. —Y palmeó la empuñadura de Nadristuggo.

Su maestro de armas no se mostró impresionado ante aquella bravata.

—Los jóvenes siempre ignoran los consejos —bufó—.

Creen que, si algo es nuevo para ellos, también ha de serlo para

los demás… Creen rebelarse contra las normas, pero solo se dejan llevar por los impulsos. Creen ir en contra de lo establecido, pero solo hacen el imbécil.

—Hablas como un viejo.

—Y tú como un niñato presuntuoso. Tu padre…

—No deseo ser como él.

—Esta mañana te has ganado el odio del señor de Malvecín

—refunfuñó Teodolf—. ¿Y todo para qué?

—De no haber hecho nada, los vascones lo habrían interpretado como debilidad.

Fruela deseaba saborear la victoria y aquellos sermones acabarían por agriarle hasta el vino.

—No era necesario humillarle.

—Es costumbre despojar al vencido de sus pertenencias…

—No me refería a eso —masculló Teodolf.

Cansado de la discusión, Fruela apuró el contenido del vaso

para darle la espalda. Descubrió a Aianes sentada observándole, con un brazo bajo el pecho y el otro sosteniendo una copa

en alto. Hubo un silencio expectante, mientras el muchacho estudiaba el cambiante color de unos ojos que reflejaban la mortecina luz de la hoguera.

— 26 —

—¿Te apetece? —le preguntó la muchacha.

—¿El qué? —respondió él, dejando de lado sus pensamientos.

—Beber de mi copa. Es un vino especial. Mi padre lo trae

de Aquitania.

—No deberías incitarme… Déjame probar.

Tomó el recipiente y dio un largo trago. Era muy fuerte. Al

devolverle la copa, ella se la llevó a los labios y susurró:

—Háblame de la Corte.

—Jamás he estado en Toletum.

—No me recuerdas, ¿verdad? —Una enigmática sonrisa

afloró en el rostro adolescente—. Hace cinco años viniste con

tu padre. Unos muchachos de la comitiva me levantaron el vestido y tú te enfrentaste a ellos. Recibiste varios golpes y te marchaste. Entonces tuve miedo. Al cabo, regresaste con una espada

de madera y les diste su merecido, a los tres. Te habían

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Siglo VIII

Acontecimiento: Conquista de España

Personaje: Rodrigo, Fruela, Witiza, Pedro de Cantabria

Comentario de "El reino imposible"

711 Anno Domini. Tras la muerte de Witiza, rey de los godos, y la minoría de edad de su heredero, Rodrigo, duque de la Bética, será el elegido para el trono. Deberá enfrentarse a la ruptura de la alianza entre los dos grandes linajes visigodos y a la peste y el hambre que asolan el país. Junto a él, se encontrará Fruela, hijo menor del conde Pedro de Cantabria, que se verá envuelto en las disputas dinásticas entre las diferentes facciones nobiliarias.

Ante la inminente llegada del imperio islámico a las columnas de Hércules para imponer el yihad, Fruela deberá acompañar a Rodrigo al extremo sur del reino, donde se decidirá el destino de Spania.