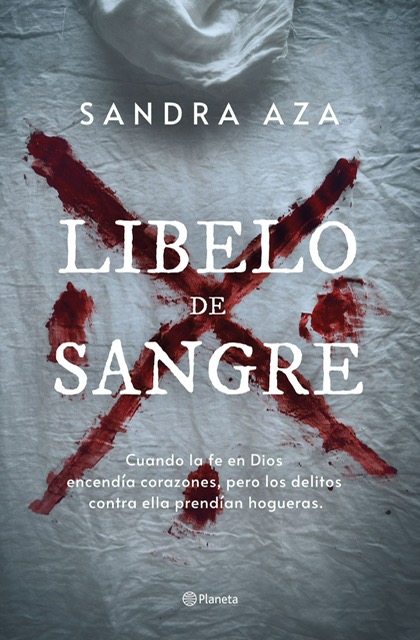

Libelo de sangre

Libelo de sangre

CAPÍTULO 1

El parto

Madrid, uno de febrero del año 1621 de Nuestro Señor.

La tormenta arreciaba con tal violencia que el cielo parecía presto a derrumbarse sobre la tierra.

Luisa procuraba serenarse, pero el pánico había logrado entumecer su coraje y, lejos de serenarse, temblaba. Y no solo su coraje andaba entumecido. Su cuerpo sufría el mismo mal y, a resultas de ello, además de temblar de miedo, también temblaba de frío.

El gélido viento le azotaba el rostro, lloraba lágrimas de nieve, goteaba escarcha por la nariz y su boca achicaba relente expulsando nubes de vaho.

Renqueante y encorvada, vagaba sin rumbo fijo. El parto se avecinaba y no se sentía capaz de afrontarlo. No así. Sola, de noche, al raso, bajo un temporal y en pleno invierno.

¡Y menudo invierno! No recordaba ninguno tan sañudo.

Su padre siempre decía que el hambre tenía poderío suficiente para rendir al espíritu más bizarro en cualquier época del año, pero que, cuando diciembre abría la puerta al invierno y este entraba en el calendario vestido de ocasos eternos e impías temperaturas, aquel creador de esqueletos agonizantes que era el hambre hallaba magníficos aliados en su conjura contra la vida.

Y no le faltaba razón; al menos en lo referente a ese invierno de 1621, porque los aliados habían llegado desplegando tales bríos que el ejército enemigo estaba haciendo estragos en la Villa y Corte.A diario decenas de indigentes hincaban rodilla ante los tres almirantes de la muerte: el hambre, el frío y la noche. Quizá, por eso, en la desventurada liga que formaban los prisioneros de la calle, nadie se despedía del sol hasta mañana. Tampoco Luisa. Al igual que sus compañeros, temía no volver a verlo, segura como estaba de que la Parca acechaba y de que, en algún momento, aprovechando las penumbras de la luna, se deslizaría sibilina entre sus costuras, le incautaría el sueño y lo trocaría en eterno.

Pensando que acaso el sueño eterno fuera menos enojoso que el terror a sumirse en él, Luisa continuó su errante peregrinar. De repente, tropezó con un cadáver y cayó de bruces.

—¡Condenada ironía! —masculló, ofuscada—. El cuerpo de los demás rindiéndose a la muerte y el mío bullendo vida, ¡mal rayo me parta!

No la partió ningún rayo, pero un agudo pinchazo sí la dejó yerta.

—Si el Altísimo no se hubiera olvidado de una servidora, me traería a los del Pan y el Huevo —jadeó, apretándose la abultada barriga—. Son los únicos que, en vez de internarme en la Galera, me ayudarían a parir y después me permitirían marchar.

La ronda nocturna de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad, popularmente conocida como la Ronda del Pan y el Huevo, era una institución muy querida en Madrid.

Nació en 1615 gracias a la iniciativa del padre Bernardino de Antequera, Pedro Lasso de la Vega, Juan Jerónimo Serra, Alonso de Torres Silva, Juan Suárez de Canales y Cristóbal Fernández Crespo.

Desde entonces, tres cofrades consagraban las noches a patrullar la ciudad y socorrer a los necesitados. Les daban un pan y dos huevos, ropa de abrigo o asilo en las hospederías de la congregación. También recogían enfermos que agonizaban en las esquinas y alunados que charlaban con ellas. A los unos los trasladaban al lazareto; a los otros, a la casa de locos de Zaragoza o a la del Nuncio en Toledo, porque, no obstante su prolija red de conventos, iglesias y fundaciones pías, la Villa carecía de centros dedicados a seseras desgobernadas.

Los madrileños rechazaban el interminable título de ronda nocturna de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad. «¡Cuánta letra vacía arrastra el nombre de la compañía!», dictaminaban en sus poéticos términos habituales, pues así, en rima, solían emitir sus veredictos las gentes de aquellas tierras.

Y había una segunda cosa que también solían hacer: cuando no les gustaba la denominación oficial de algo, la sustituían por otra de su cosecha. Y tal ocurrió en este caso. Reacios a bendecir la denominación oficial de la cofradía, se inventaron una, a su entender, menos campanuda y más ilustrativa. ¿Qué facilitaba la ronda? ¿Pan y huevos? Helo ahí. La Ronda del Pan y el Huevo.

Desafortunadamente para Luisa, esa noche los hados no parecían dispuestos a allanarle el camino.

La anhelada ronda no asomaba, el rorro pugnaba por hacerlo y ella ni se planteaba acudir a un hospital. Ante una menesterosa preñada y soltera, allí se ceñirían al protocolo. Luego de asistirla en el alumbramiento, le quitarían el bebé, la acusarían de libertina y la mandarían a la Galera.

La Casa Galera era una cárcel femenina donde penaban ladronas, hechiceras, alcahuetas, vagabundas y, en general, mujeres de mala vida. Una comunidad de religiosas la regentaba y se ocupaba de encauzar la senda de sus inquilinas, tarea que cumplimentaba de muy paradójica suerte, pues acostumbraba a mostrarles la moral de Dios aplicándoles los tormentos de Lucifer.

Mientras las reclusas dóciles singlaban aquellos infaustos mares zozobrando lo imprescindible, las rebeldes se empecinaban en enconar la travesía nadando contra corriente, porfía inútil, sin embargo, porque siempre acababan recalando en idénticas playas de sumisión.

El oleaje se desencadenaba en cuanto decían a las monjas que «cuando el hambre aprieta, la moral se agrieta» o alguna borricada similar. Tras semanas enjauladas en una mazmorra, a oscuras, sufriendo riguroso ayuno, flagelaciones y un cilicio en el muslo, retornaban al redil más derechas que una vela e incondicionales a la ley de Abelardo: lo que opino me lo guardo.

Decidida a no terminar encerrada en tan horrible sitio, Luisa llevaba meses eludiendo a los alguaciles. Su fe en la moral de Dios se tambaleaba y no le apetecían lecciones al respecto, mucho menos en semejante escuela. En consecuencia, aunque el parto le quebrase las entrañas, solo aceptaría el amparo de los únicos que no cursarían su ingreso en el infierno: la Ronda del Pan y el Huevo.

Desorientada, escudriñó las tinieblas tratando de ubicarse, pero fracasó. No veía nada. Excepto los farolillos exteriores de las residencias aristócratas o los cirios de las hornacinas devotas que se encastraban en los chaflanes de algunas costanillas, ninguna otra candela iluminaba Madrid. De día no había problema; sin embargo, cuando anochecía, una negrura insondable amortajaba la ciudad. Caminando a tientas, llegó a la Puerta del Sol y, en ese instante, un espasmo brutal volvió a combarla. En un desesperado intento de soslayar el presente, la muchacha se aferró al pasado y evocó la tarde que su madre le explicó por qué se bautizó como Puerta del Sol a un lugar carente de puertas.

—En realidad, sí hubo una puerta, niña —la escuchó en mitad del delirio

—. Durante el levantamiento de los comuneros frente al emperador Carlos, el Concejo erigió una fortificación para proteger la urbe del pillaje surgido a raíz del conflicto y abrió una puerta en la parte que daba a esa calzada. Según cuentan, como aquella puerta encaraba el este y en el este despierta el sol, le pintaron uno, pintura que podría haber forjado el nombre: la Puerta del Sol. Años después la muralla se demolió, pero el apelativo sobrevivió.

Un nuevo calambre arrancó a Luisa de la cálida alucinación y la obligó a reanudar la marcha.

Presa de una nostalgia casi más lacerante que las contracciones, se acercó a la fuente del Buen Suceso, enclavada en la entrada de la calle Alcalá, y, al hallarla en obras e inoperativa, soltó la enésima maldición del día.

Muerta de sed, partió entonces rumbo a la fuente de los Caños del Peral, un desvarío fruto de los dolores que le nublaban el entendimiento, sin duda, porque esas gárgolas quedaban al final del Arenal y le exigirían recorrer un trecho considerable en absoluto digno de la bebida que ofrecían.

Madrid se surtía de agua mediante los llamados «viajes», conducciones subterráneas construidas en época musulmana para canalizar los múltiples arroyos que surcaban la ciudad. Emergían a la superficie gracias a un eficaz sistema de fuentes de las que manaban «aguas finas» o «aguas gordas». A mayor ligereza o finura del líquido, mayor calidad se le adjudicaba; de ahí que las aguas gordas, un caldo turbio y bastante contaminado, no se ensalzasen demasiado.

La fuente de los Caños del Peral suministraba aguas de tal grosor que el excedente incluso abastecía los pilones de un lavadero aledaño. En consecuencia, nadie cabal la escogería entre otras fuentes que, aparte de regalar mejor género, no demandaban tan dilatada expedición.

Pero, como la inminencia del parto tenía a Luisa en un momento muy poco cabal, la joven parecía haber equiparado los Caños del Peral a un dispensador de ambrosías divinas y, sumida en esa vesania, se dirigió hacia allí con el ansia de quien busca un manantial en el desierto.

Sin embargo, la brújula interior de la muchacha debía andar igual de escacharrada que el sentido del gusto, porque ya había cubierto una distancia larga y la fuente no se perfilaba en el horizonte. Resollando exhausta, se secó el sudor que, pese a la glacial temperatura y su calamitoso atuendo, la empapaba.

Vestía camisa de pechos de un blanco histórico y un sayuelo de tosca estameña. Suerte que la estameña del sayuelo, amén de tosca, también era recia, pues, de lo contrario, no habría aguantado el desafío de las curvas gestacionales.

Una saya de rasilla le ocultaba las piernas, mas no los pies, sensual parte de la anatomía femenina que, aunque una dama decente nunca exhibía en público, ella no podía evitar hacerlo.

En los albores del embarazo, su pundonor permaneció a salvo porque, como la falda todavía barría el suelo, el tren inferior se mantenía en un recatado cobijo. La cuestión se complicó cuando el abdomen se redondeó y la tela empezó a elevarse hasta adquirir el obsceno aspecto actual.

Al principio, Luisa intentaba disimular la creciente separación entre la tela y el suelo estirando la prenda hacia abajo o colocándosela a la altura de la cadera. Incluso se agenció unas medias de cordellate, arreo que los humildes solían utilizar, pues su tupida urdimbre de lana capeaba bien las cornadas de la miseria.

Sin embargo, la normal progresión de las circunstancias trababa los púdicos afanes de la joven, porque, entre la saya, que no detenía su avance hacia el cielo, y las medias, que lucían tan deshilachadas como ella misma de trillar descalza el terreno, cualquier amago de decoro era un brindis al sol.

El transcurso de los meses fue minándole el empeño y, al final, claudicó. Desnuda de honra, encinta a ojos de ciego y con la soltería prendida en la frente, ¿qué importaba enseñar los pies? Además, aunque ni falda ni medias los tapaban ya, sí lo hacía una espesa película de mugre que, adherida a la piel cual moho a la roca, proporcionaba una trinchera de castidad imposible de profanar.

El colofón a los desoladores pertrechos de la moza lo ponía un manto de bayeta de Madridejos. Se caía a pedazos e incumplía de notable guisa su función de abrigo, pero al menos camuflaba la bochornosa preñez y, en opinión de Luisa, esa no era merced baladí.

Otro virulento aguijonazo en el vientre la forzó a pararse de nuevo y, mientras ella doblaba el cuerpo, las torres de las iglesias doblaron sus campanas.

—¿Dónde demonios estoy? —musitó, desconcertada al sentir el alboroto clerical demasiado cerca—. ¿Por qué oigo campanas y no el agua de la fuente? Al escrutar las sombras e identificar el torreón de la iglesia de San Justo y Pastor, advirtió que, en vez de enfilar el Arenal, había cruzado la calle Mayor, atravesado la plaza de San Salvador y desembocado en la plazuela del Cordón.

Se preguntaba atónita cómo había equivocado así la ruta cuando una bravía contracción la sacudió.

En un hercúleo esfuerzo por sofocar un aullido de dolor, apretó los dientes y se mordió los labios. No podía permitirse gritar. Huestes de fabricamuertos asolaban la ciudad e iba aviada como alguno la sorprendiera trasegando el crepúsculo en solitario. Debía permanecer callada y gastar sigilo; sobre todo ahora que, tras anunciar el fin de la jornada, las campanas habían vaciado las calles de gente.

Los mercados se desmontaron y los comercios echaron el candado. Luego de proclamar el noticiario, vocear fruslerías, chillar «a la rica castaña» o describir el averno a los pecadores, pregoneros, buhoneros, castañeras y predicadores se esfumaron.

En las cocheras de las mansiones se aparcaron opulentos carruajes que, garbeando existencias doradas, rodaban sobre una alfombra de cadáveres vivientes delatora de otra realidad.

Los pícaros se apoltronaron en la mesa de algún bodegón prestos a invertir en condumio las faltriqueras hurtadas y los tahúres trasladaron a los feudos del juego esa trascendental partida comenzada en la lonja de una iglesia.

Santeros, alquimistas, costureras, lacayos, criadas, barateras, damas, ayas, galanes, escuderos, pajes, frailes y un infinito etcétera de personajes y personajillos que atestaban la calzada durante el día desaparecieron. Incluso los perros, gatos, gallos, gallinas, pavos, gorrinos y demás animales domésticos acostumbrados a campar en libertad se recogieron al toque de completas.

Todos marcharon a sus respectivos predios y, una luna más, los sintecho heredaron la intemperie.

Absorta en un desgarrador rosario de contracciones que ya se sucedían en intervalos mínimos, Luisa avanzaba fatigosamente. Aunque trataba de paliar el calvario respirando a un ritmo acompasado, lejos de aflojar, el calvario se recrudecía.

Con manos crispadas, se palpó el pecho y asió la medalla de la Virgen del Carmen que su padre le regaló.

—¡Ayudadme, padre! —gimió, acongojada—. Ayudadme o no lo resistiré.

Casi a rastras, alcanzó la plaza de Puerta Cerrada.

No le extrañó encontrarla despejada de la turba que solía abarrotarla. La despiadada nevada no invitaba a pasear y era lógico que el personal se mantuviera a resguardo. Desde luego, tal haría ella… de tener resguardo, claro.

En cualquier caso, no prestó excesiva atención a la poca o mucha concurrencia de la plaza porque otra cosa acaparó todo su interés: la fuente que la presidía.

Desfallecida, se acodó en el pretil y bebió. Si bien le escarchó la lengua, el trago le supo a gloria, prueba de que su sentido del gusto estaba en óptimas condiciones, pues las finas aguas de esos caños gozaban de una excelente reputación.

Más tranquila tras saciar la sed, se replanteó la situación y admitió que precisaba socorro. No soportaba tamaño suplicio y, llegados a aquel punto, aceptaría entrar en un hospital, en la Galera o en el mismísimo infierno con tal de mitigarlo.

Un salvaje golpe de viento zanjó tan sensatas cavilaciones y la derribó. Exprimiendo el escaso coraje que le restaba, reptó hasta una vivienda y se encastró en el muro. Como temía desmayarse si se quedaba allí apoyada, se incorporó e intentó sustraerse a las convulsiones del vientre concentrándose en el bello monumento que le había concedido una miaja de solaz: la fuente de Diana.

Inaugurada el año anterior, en 1620, consistía en una taza circular de la que emergía un cilindro donde entroncaban cuatro conchas y en cuya cúspide se alzaba una escultura de Diana, la diosa romana de la caza. Estaba construida en piedra berroqueña y mármol, materiales que, todavía nuevos e incorruptos, brillaban níveos en la oscuridad.

De repente, un áspero berrido rasgó el silencio.

—¡Agua va!

Una tromba de inmundicias sólidas y líquidas llovió encima de Luisa. Perpleja e incrédula, la joven cayó de hinojos en mitad de un charco hediondo y rompió en llanto.

Como, pese a su desconsuelo, la prudencia le advirtió que debía largarse porque corría un serio riesgo de recibir un segundo vertido fecal, sacó fuerzas de flaqueza, se levantó y, a paso derrengado, regresó al centro de la plaza.

Se disponía a lavarse en la fuente cuando sintió que el mundo comenzaba a girar. Mareada, se desplomó y, en cuanto cerró los ojos, una cálida penumbra la abrazó.

Dejó entonces de percibir dolor; tampoco percibía hambre, ni cansancio, ni frío. Solo notaba penumbra y paz. Mucha paz.

De nuevo, la prudencia le recomendó prudencia. Tenía que abrir los ojos y levantarse. Y tenía que hacerlo a escape, antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus piernas no obedecieron la orden. Ni sus piernas ni su lucidez. Ni siquiera su voluntad obedeció la orden. Muy al contrario, la invitó a olvidar la prudencia e internarse en aquel dulce abismo. Y ella, incapaz de resistirse, aceptó.

Así, libre ya de los corchetes de la cordura, se acurrucó en el amoroso regazo de la ingravidez, se relajó y se durmió.

Entregada la última remesa de ropa limpia en la Inclusa, Saturnina se dirigía a su casa.

Era lavandera y gallega, un binomio muy habitual en Madrid porque la mayoría de las inmigrantes norteñas terminaban en los lavaderos del Manzanares frotando sueños rotos en dura piedra de realidad. Sin embargo, aunque frotaban y frotaban esperando que un día el sueño se enderezase y trocase en algo similar a lo que fabularon cuando emprendieron viaje a la Corte, el sueño resultaba cada vez más flácido y la piedra de realidad, cada vez más dura.

Lloviera, ventease, helara o quemase el sol, antes del alba Saturnina tomaba taja y canasto, recolectaba la indumentaria sucia de su clientela, marchaba a la Puente Segoviana e iniciaba el descenso al río. Luego de cavar un hoyo en los areneros hasta fabricar una pileta, embutía las rodillas, acoplaba la taja y doblaba el lomo. Así saludaba la jornada y, a menudo, así la despedía.

Y, como ella, muchas más comadres que ya desde la amanecida atestaban el lugar. Unas faenaban en exclusiva para un convento o una familia y otras faenaban para quien querían y si querían, circunstancia harto privilegiada a ojos de Saturnina, que, perteneciente a esta modalidad, solía decir que «un instante de libre albedrío vale más que una vida de servil laborío».

Sin embargo, la circunstancia no era ni tan privilegiada ni tan susceptible de libertades. En realidad, aquel oficio de sacrificada brega e ínfimo jornal dejaba parco margen a las preferencias y, en no entendiendo el hambre de autonomías que no tintineaban, Saturnina faenaba para quien la contratase y, quisiera o no, lo hacía a diario.

Encima, lavaba ajuares que abortaban quimeras de «libre albedrío» y se acercaban demasiado al «servil laborío». El hospital de los Desamparados, el de Antón Martín, el de la Latina, el General y la Inclusa constituían su parroquia, lugares que no proporcionaban la sencilla colada de una familia o una comunidad religiosa, sino sábanas sangrientas, camisolas infestadas de miasmas, paños impregnados de fluidos contagiosos e incluso mortajas mortuorias.

Blanquear semejante festival de pringue le exigía tal vigor en la fricción y tal cantidad de tiempo arrodillada, encorvada y calada que ya no recordaba ni el aspecto de sus manos ni el de sus rodillas, tan ulceradas las tenía.

Pero el peculiar «libre albedrío» de Saturnina no solo afectaba a manos y rodillas; también afectaba a las piernas, porque, cuando no penaba en el río restregando arrobas de ropa, penaba en las cuestas de Madrid acarreándolas tras acopiarlas sucias o rumbo a devolverlas limpias.

Aunque los achaques le dificultaban los paseos, ni se le ocurría recurrir a los esportilleros, zagales que, a cambio de medio real, cargaban mercancías en una cesta de mimbre y las llevaban donde les ordenasen.

Aquellos mozos la habrían asistido gustosos, pero Saturnina no se fiaba, pues, al parecer, lo depositado en las esportillas nunca llegaba íntegro a puerto. Además, le costaba mucho ganar cuatro miserables monedas y no cedería ni una a esos tunantes estiradedos. Por si fuera poco, era un gremio de enclenques y lo mismo, después de pagarles, todavía le tocaba a ella remolcar esportilla y esportillero.

Esa noche regresaba al hogar pensando en la olla de berzas y abadejo que cenaría. Cierto que el menú adolecía de fuste, pero la soldada permitía lo que permitía y no solía permitir nada diferente; sobre todo, en la época fría. El sol, si es que asomaba, apenas calentaba y la ropa, si es que no se congelaba, tardaba en secar, avatares ambos que mermaban el número de piezas despachadas. Y, como a menos piezas, menos cuartos, de octubre a marzo, el jornal adelgazaba a idéntica velocidad que ella.

En esos meses solo comía unas gachas en el desayuno y dos cebollas en el almuerzo, paupérrimas colaciones que, en lugar de saciarle la gazuza, se la exaltaban convirtiendo las humildes berzas nocturnas en un auténtico gaudeamus palaciego.

Mientras engañaba la gusa masticando un mendrugo de pan que recién rescataba del suelo, se sacudió la saya de picote a real y, cuando escuchó la anémica melodía metálica que emergió del bolsillo, soltó un exabrupto. Trajinando desde la aurora hasta desriñonarse y lo entalegado no le alcanzaba ni para sumar una ración de ajos a las cebollas del almuerzo.

Maldiciendo su infausta suerte y también el temporal de nieve, que no amainaba, se ciñó la pañoleta a la cabeza, se embozó en el manto de felpa, se ajustó las polainas de lana y, preocupada pero impotente, inspeccionó sus abarcas, típico calzado de los montañeses consistente en una suela de cuero sin curtir atada al tobillo. Le preocupaban porque estaban tan desgastadas que casi no existía suela entre pie y tierra y se sentía impotente porque no podía redimirlas del tajo. Si la carestía de sus arcas vetaba unos miserables ajos en el almuerzo, mucho menos posibilitaba una renovación de avíos.

Resignada a la idea de terminar asendereando Madrid con huellas desnudas, dejó atrás la plazuela del Conde de Barajas y, al cruzar Puerta Cerrada, se fijó en un bulto que había cerca de la fuente de Diana.

Barruntándose un finado, se aprestó a hacer lo normal en aquellos casos: cachearlo y cosechar lo que a la diestra del Señor ya no necesitaría. De primeras, el tufo que desprendía le torció el gesto; después aparcó los remilgos y sonrió, ilusionada. Quizá acabase el día agenciándose un pellizco que licenciase alguna ambrosía. ¡El alma vendería al diablo a cambio de un tierno capón de leche y un morapio postinero de esos que cataban los principales!

Salivando buen yantar, arrimó el torzal al caído y, cuando vio a una descamisada de vientre hinchado, y no precisamente merced a recios condumios, inhibió la sonrisa y rumió un frustrado adiós a sus delirios gastronómicos.

No se perdió en lamentos, sin embargo. Luego de tantear el cuello de la chica y verificar que aún respiraba, la envolvió en el manto, se la colocó en los hombros y, tirando el torzal para liberar una mano, retomó camino. Lo había transitado tantas veces que ni luz requería.

—¡Carallo! ¡Sí que apesta la rapaza! ¡E cómo pesa! Non o entendo. ¡Si ten menos chicha que un peido! Apuesto la saya a que é un neno. Las galopinas non arriban grosas. ¡Hombres! ¡Todavía non nacieron e xa están dando guerra! ¡La nai que me botou! ¿Por qué don Deus non me agasalla con un morto adiñeirado? Pola contra, me pon diante unha preñada pestífera, sin ouros e a la que encima he de cargar a ombreiros. ¿Acaso non bregué suficiente hoy? Ademais vou ter que brindarle a miña cena. E mañana máis traballo, máis hambre e máis frío. ¡Virxe de O Corpiño! ¡Qué tufeira! Ya podía este inverno malfadado entrabarme las napias e non los huesos.

Y así, rezongando todo el trayecto, cruzó la plaza de la Cebada y enfiló la calle Toledo, diócesis oficial de forasteros, rufianes, curdas y prostitución donde se sucedía tal cantidad de reyertas que siempre había alguaciles rondando.

Como no deseaba toparse con ninguno ni reportar sobre la moza, Saturnina aligeró la carrera, impasible al hedor que, procedente del matadero, infestaba la avenida. Amén de estar acostumbrada al característico aroma de la zona, el fardo que fletaba no olía mucho mejor.

Próxima a la puerta de Toledo, en la calle Arganzuela, se detuvo a la altura de una casucha ruinosa.

El adobe de la estructura agonizaba, decenas de agujeros rellenos de paja poblaban el tejado y varios tablones reforzaban el vano de dos ventanucos, o eso ambicionaban, porque reforzar, lo que se dice reforzar, solo reforzaban el desolador aspecto de la construcción.

La cancela tampoco parecía en óptimas condiciones, pues, carcomida y desvencijada, ni siquiera encajaba en el marco. Al plantarse ante ella, Saturnina se subió las faldas y le arreó tal coz que el chamizo entero vibró.

Accedió a la única pieza de la vivienda y se dirigió a un jergón situado al fondo. En ese momento lo ocupaba su esposo Gregorio, quien dormía a pierna suelta. La nada delicada llegada de la mujer no lo espabiló; el pencazo que esta le arreó sí.

Tras sacarlo del catre a empujones, Saturnina recostó a la desconocida, la arrebujó en un cobertor de angeo y le metió en la boca un cazo del codiciado guiso de berzas.

Al instante, Luisa recuperó la presencia de ánimo y, desorientada, miró en derredor.

Cuando clavó los ojos en las vigas de madera corroída que artesonaban el techo, no se intuyó en ninguna mansión y, cuando distinguió un candil de garabato sobre una mesa, lo confirmó. Aquellos artefactos eran el colmo de la miseria y, en consecuencia, la fuente de luz habitual en predios limosneros.

La imagen que ofrecía el resto de la estancia apuntaló sus conjeturas.

Las paredes estaban repletas de humedades; la tierra del suelo, enfangada, y el hueco de los ventanucos, tapado con ajadas láminas enceradas que, de manera bastante cuestionable, protegían del relente. Los postigos se encontraban abiertos y, allende las rejas, pintadas en el azul típico de toda casa pobre, se extendía la noche.

Junto a la entrada había un par de sillas de tijera; al lado, una añosa mesa de pino, y, encima de esta, dos búcaros de loza, una alcuza de hojalata, cuatro escudillas de barro y el candil de garabato. Debajo de la mesa, una banasta albergaba cebollas y otra, curruscos duros del pan moreno propio de las faltriqueras esmirriadas, pues solo los principales podían asumir el prohibitivo precio del pan blanco, del candeal y, en especial, de los llamados panecillos de leche, una variedad fabricada con flor de harina y vino tan exclusiva que los tahoneros conservaban un registro de sus privilegiados usuarios.

En la esquina un armario de cedro almacenaba tabaques de mimbre tristemente vacíos, excepto uno que contenía garbanzos, y en un rincón una bacinilla desportillada rebosante de fluidos orgánicos aguardaba a las diez, hora a partir de la cual la normativa municipal autorizaba dejar los residuos en la vía pública… si bien Luisa acababa de comprobar que los vecinos obviaban la normativa municipal, pues, lejos de dejar los residuos en la vía pública, los tiraban por la ventana y además lo hacían antes de las diez.

Un minúsculo hogar templaba la estancia y, pendiendo de un llar, se mantenía tibio el único caldero de Saturnina. Allí la mujer preparaba diferentes versiones de olla podrida, aunque, en realidad, las versiones fluctuaban poco, pues los precarios ingredientes que los haberes permitían lastraban cualquier iniciativa innovadora[2].

De una espetera enganchada al muro colgaban varios utensilios de cocina

y también un pollo. El hedor que despedía el animal sugería un óbito remoto, pero eso no suponía ningún problema gracias al socorrido vinagre y a la no menos socorrida pimienta. Un buen adobo de ambos aliños camuflaría el rancio sabor a solera que de seguro tendría el finado, ablandaría la carne y, además, imprimiría carácter al potaje.

Un rústico banco instalado frente al fuego propiciaba cálidas tertulias al amor de las brasas, aunque, si la leña apilada junto al hogar era toda la prevista para la época invernal, y lo era, las tertulias no se presentaban excesivamente cálidas.

Varias sargas de temática pía medio disimulaban la humedad de las paredes.

Mediocres en feudos arrastrados o sublimes en los godos, una morada madrileña nunca adolecía de cuadros. No importaba que el inmueble navegase rumbo al desplome, que los dineros no cubriesen el reemplazo de un abrigo que ya no abrigaba o que las penurias impusieran ayunos un día sí y otro también. Fueran cuales fueran las circunstancias, todo madrileño disfrutaba de su particular colección de arte.

Nacimientos, santos, santas, crucifixiones, estampas marianas, imágenes de Dios hecho hombre, del hombre hecho Dios, de la Familia Real, paisajes, flores, glorias bélicas… Cualquier tela manchada con chafarrinadas de colores mejor o peor esbozadas tornaba en obra pictórica, se exponía en posadas, bodegones o conventos y se vendía en las tiendas de la calle Santiago, aledaños del Alcázar o Puerta del Sol.

—¿Dónde estoy? —preguntó Luisa a los dos rostros expectantes que la escrutaban.

—Estáis nun posto certeiro e fiable, ruliña —contestó Saturnina—. Os encontré inanimada na Porta Cerrada e sabe Deus onde habríais acabado de non arribar eu. Mínimo, en la Galera de mulleres.

Al escuchar la palabra galera, Luisa saltó del camastro, presta a largarse echando diablos. Después de burlar a los alfileres durante meses, no se encomendaría ahora a unos foráneos de jerga extraña que, antes del Ave María Purísima, le mentaban ese horrible lugar.

—¿Ónde vais, aloucada? —Apercibió Saturnina, alarmada—. Volved al lecho. Non ten moito lanas, pero cumprirá ben.

Luisa ignoró la demanda. No así la criatura, que, reacia a debutar como ser humano en una costanilla nevada y con el firmamento por techo, en cuanto advirtió las intenciones de su madre, le propinó la contracción definitiva.

—¡Gregorio! —gritó Saturnina al ver el círculo acuoso que recién se dibujaba a los pies de la chica—. ¿Qué carallo hacéis ahí entiesao, carajaula? O neno xa llegó. Pechad los postigos. ¡Rápido!

—¿De qué neno faláis? —farfulló Gregorio, rascándose la canosa pelambrera, desconcertado—. É unha nena. Barulleira cual rabaño de ovellas tristiñas, pero nena. Confiad en vuestro home. Eu sé ben a qué santos venero.

—¡Cuanto máis tonto del pandeiro, máis fanfurriñeiro! ¿Qué pensáis que hay en su barriga, mamacallos? La han preñado, ha roto aguas y hemos de asistirla.

—¿Qué dis que ha roto? —inquirió Gregorio—. Eu non veo nada roto. Cuando el resto de la información horadó su amodorrada sesera, boqueó aterrado.

—¿Asistirla? ¿Qué arroutadas barballais, muller? ¿Acaso os proponéis…? Un estremecedor alarido de Luisa interrumpió el interrogatorio.

—¿En qué os ofendí, don Deus? —graznó Saturnina, histérica—. ¿Qué falta cometí para merecer la penitencia de semellante bobo? Si le diera unha corda, el moi remendafoles se ahorcaría con ela. ¡Gregorio! ¡Quitad esa cara de aparvado e reaccionad dunha vez!

—¡Virxe do Cebreiro! ¿En serio pretendéis que a rapaza bote o neno aquí? ¿Se os ha escarallado la cachola? Certas cousas non se poden facer sen trello nin trambello. Llevémosla ao albergue de San Lorenzo. Queda a dous pasos e admite pobres. Ellos aviñarán un remedio.

—Non porta diñeiros e fabularán que los hemos roubado. ¡De maneira ningunha! Non quero estraños metendo os narices nos meus asuntos.

—¡Manda carallo, Satur! Mirade a súa facha. ¿Os parece que vive na casa do Rei? ¿Qué le vamos a roubar? Está feita un bértolas e huele peor que o matadero. La llevaremos ao San Lorenzo e morra o conto.

—¡E un cuerno morra o conto, rabudo! Os repito que ha roto aguas e debe parir ya. Eu la atenderé. Si pensáis arrimar el ombreiro, pechad los postigos, pero, si pensáis seguir temblando do medo como un caguiñas, entonces, fóra de aquí, que moito fai quen non estorba.

Tirada en el camastro, Luisa contribuía al caos del momento retorciéndose de dolor, resoplando y soltando desgarradores aullidos.

Resuelta a no perder más tiempo con Gregorio, Saturnina lo apartó de un empellón y se acercó a la muchacha. La ayudó a incorporarse y la instaló en una de las banquetas de tijera que había dispuesto a la vera del fuego.

—Lo lamento, querida. Non temos esas sillas de parto onde alumbran las donas ricas. Este modesto asento é o único que hai.

Cuando le levantó la saya y le descubrió los muslos, Gregorio, fijos los ojos en la lozana desnudez de la joven, lanzó un silbido lascivo.

—¿A qué carallo trováis, porco do demonio? —protestó Saturnina—.

¿Una parturienta os encela y la Satur solo sirve para cebaros la panza, mamarracho?

—¡Parruladas, princesa! —desdeñó Gregorio, recomponiendo el gesto—. Eu me cebo de vos e quédome máis ancho que longo. Un pouquiño das vosas carnes e se me sofocan as precordias.

—Natural que as miñas bondades os entolen —replicó Saturnina, complacida—. Este árbol non é un árbol calquera de la alameda, bravucón.

—Tampouco este bravucón é un varón calquera. Tenéis un gran home á vosa beira e xa sabéis o que a xente di: tras un gran home, sempre hai unha gran muller.

—Tras un gran home sempre hai unha gran muller… sorprendida. ¡E

agora al avío! ¿Vais a colaborar ou vais a continuar que nin arre nin xo?

—Colaboraré por non escoitaros. ¡Qué testeira máis dura tes, muller! Cando os encalabrináis en algunha trangallada, aburrís aos defuntos.

El alumbramiento resultó arduo.

Luisa moría cada vez que su cuerpo expulsaba vida. Lloraba, chillaba y volvía a llorar. Se aferraba al taburete, a la medalla de la Virgen del Carmen, a las piernas e incluso a las callosas manos de Gregorio, que, apostado a su espalda, contemplaba atribulado la tortuosa tarea de parir y el no menos tortuoso desafío de nacer.

Desconocedora del protocolo, pues nunca había participado en un parto ni como paciente ni como matrona, Saturnina actuaba según le sugería el instinto. Abanicaba a Luisa, le masajeaba el vientre, respiraba al mismo ritmo que ella y la animaba a empujar.

Por fin, el niño logró cruzar el angosto desfiladero que lo separaba del mundo y desembarcó en él. Cuando cortaron el cordón, vínculo de su antiguo hogar, se agitó inquieto y, cuando le golpearon las nalgas, estrenó pulmones.

—Ya lo auguró la menda, ruliña —anunció Saturnina, envolviéndolo en una frazada de lana—. É un neno.

Postrada en el catre donde Gregorio recién la acomodaba, bañada en sudor y sangre e iluminadas las pupilas de ternura, Luisa observaba al rorro. ¡Un varón! ¡Qué orgulloso se sentiría su padre sabiéndose abuelo de un caballerete!

—¿Cómo lo llamaréis? —inquirió Saturnina.

—Gabriel —respondió Luisa sin vacilar—. Era el nombre de mi padre.

—¡Magno! —celebró Gregorio, cogiendo al pequeño de brazos de su esposa y sosteniéndolo frente a él—. Madrid ya ten un novo soldadiño. Capitán Gabriel, bienvenido a este mundo cruel.

—¡Non seáis bárbaro! —recriminó Saturnina, recuperando al zagalillo, que lloraba desconsolado—. Tranquilo, raparigo. Non é tu culpa. Eu tambén me asustaría si, según nazco, me ponen diante a semellante espantallo.

¡Menudo parraque me daría!

La mujer lo depositó sobre el pecho de Luisa y arropó a ambos. Al punto, el pituso olvidó las cuitas y se agarró al alimento. Luisa le acarició la todavía deformada cabeza e, incapaz de reprimir la emoción, se echó a llorar.

Con el ánimo de respetar su sentir y la privacidad de la lactancia, Gregorio y Saturnina se apartaron del catre y fueron a sentarse en el banco. Allí, luego de comentar el episodio durante un rato, se apoltronaron, se apoyaron el uno en el otro y, exhaustos, se durmieron.

Mientras, Gabriel continuaba comiendo y Luisa continuaba llorando; pero aquellas lágrimas ya no albergaban emoción, sino tristeza. Aunque anhelaba cuidar de su bebé, soltera e indigente, lejos de cuidarlo, solo le procuraría penurias. Sabía, pues, lo que debía hacer y pensarlo le partía el corazón.

Cuando Gregorio y Saturnina despertaron, hallaron el jergón vacío.

Madre e hijo habían desaparecido entre brumas de pasado roto y futuro incierto.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Inquisición

Personaje: Varios

Comentario de "Libelo de sangre"

Corre el invierno del año 1621. La Villa de Madrid se congela y con ella los incontables herederos de su intemperie, que, sin techo ni pan, hincan rodilla ante el frío y el hambre.

Sebastián Castro, un reputado escribano de raíces conversas pero sincero credo cristiano, y su esposa, Margarita Carvajal, viven felices junto a sus dos hijos, Alonso Castro, de trece años, y Diego Castro, un bebé de meses. Aunque los rigores climatológicos apenas cuartean la dicha del matrimonio, sí logran hacerlo las desavenencias de los Valcárcel, una familia ilustre completamente ajena a los Castro, pero cuyos destinos se cruzan cuando un testamento inconveniente involucra a Sebastián y Margarita en un libelo de sangre y las raíces conversas de Sebastián empiezan a barrer el camino a la hoguera.

Llamamos “libelos de sangre” a querellas que acusan a los judíos de secuestrar niños cristianos, someterlos a cruentas torturas y luego crucificarlos en una recreación burlesca de la pasión y muerte de Jesús.

Aunque la veracidad de estos crímenes solía cabalgar entre la infamia y un antisemitismo aún hoy pendiente de superar, su conocimiento competía a la Santa Inquisición, un tribunal que, pese a la leyenda negra que arrastra, en España siempre actuó conforme a la ley vigente y dentro de un procedimiento tan reglado como rigurosamente observado.

En Libelo de sangre la autora ha pretendido mostrar la realidad de la Inquisición española sin lavarle la cara ni tampoco ensuciársela, objetivo que demandaba describir un pleito inquisitorial desde la más severa neutralidad. Un proceso de fe transcurría tal cual se detalla en esta novela, precisión que Sandra Aza ha conseguido gracias a una intensa labor de documentación y también a su experiencia forense, de suma utilidad no solo en lo relativo a los conceptos sino también en el uso de la terminología.

Libelo de sangre no es, sin embargo, un ensayo jurídico; es una novela histórica donde el pleito inquisitorial se sucede de forma paralela a la lucha de los protagonistas por apagar una hoguera que cada vez humea más.

Así, mientras Sebastián Castro y Margarita Carvajal defienden su inocencia ante el tribunal e intentan no sucumbir a las penurias de las cárceles secretas del Santo Oficio, su hijo mayor, Alonso Castro, busca la manera de salvarlos sumergiéndose en los bajos fondos de un Madrid sórdido y oscuro, donde, tirando de coraje y perseverancia, aprende a sobrevivir.

La indigencia, la miseria, la desesperación, la corrupción, los mentideros de la Villa, la Inclusa, un amor consumado y fructificado en soltería, un matrimonio por amor nacido y en el amor construido, el mundo de los naipes y las apuestas, la sangre del hambre o el hambre de sangre danzan con las rutinas de la alta sociedad y el penoso devenir de los cristianos que, pese a sus raíces conversas, siempre lo fueron y de los judíos que, pese a su traje cristiano, nunca lo dejaron de ser.

Todas estas puntadas forman un paño argumental con el Madrid de la época por escenario, un Madrid que envuelve al lector cual máquina del tiempo hasta hacerle sentir más personaje que lector.