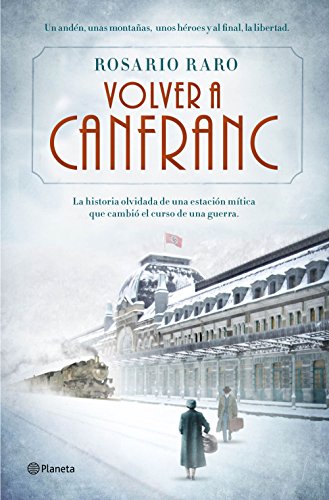

Volver a Canfranc

Volver a Canfranc

En el invierno de 1942 el ejército alemán tomó la estación internacional de Canfranc en Huesca como si se tratara de un territorio más de la Francia ocupada. A pesar de que en sus dependencias se instalaron una brigada de Alta Montaña de Baviera, varios agentes de las SS y algunos miembros de la Gestapo, los protagonistas aragoneses, aquitanos y bretones de este libro ayudaron a cruzar por aquí de forma clandestina a miles de judíos, algunos de apellidos tan famosos como Chagall, Ernst, Mahler y Mann. Estos habitantes del norte de Aragón los auxiliaron de la misma manera que hicieron Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Chiune Sugihara, Ángel Sanz Briz y otros desde Cracovia, Budapest, Vilna… Para muchos perseguidos por el régimen nazi, la esperanza se llamó Canfranc.

Desde hace años, aquellas personas que cruzaron esta terminal siendo niños vuelven a Canfranc desde Estados Unidos, el resto de América y otros países que los acogieron, para mostrarles a sus hijos y a sus nietos el lugar por el que escaparon, las montañas del Pirineo, pero sobre todo para que convivan durante unos días con los descendientes de quienes les ayudaron a alcanzar la libertad, aquella estirpe de héroes de ambos lados de las montañas, gracias a quienes sobrevivieron.

Esta es su historia.

PRIMERA PARTE UN DÍA DE 19431

FUNDIDO EN NEGRO

Estación de Canfranc, Huesca, martes, 16 de marzo de 1943

Faltaban pocos minutos para las cuatro de la madrugada y de forma automática, sin pensarlo, en un intento inconsciente de buscar el refugio que siempre proporcionan las costumbres, Laurent Juste, jefe de la aduana internacional de la estación de Canfranc, encendió una cerilla y su llama escasa lo iluminó. Juste tapó el resplandor con su espalda para que, afuera, los guardias no percibieran el menor indicio de su presencia. Sin embargo, él los intuía muy cerca; en el centro de su imaginación cada sombra vestía abrigo alemán. Escuchaba amplificados los mil sonidos mínimos que componen la noche como heraldos que anunciaban su detención. Acercó el fósforo al fogón para prepararse un café angoleño. Mientras esperaba no dejó de mirarse el reloj de pulsera. Apenas se acercó la taza a los labios, se dio cuenta de que no le era posible tomarla y la abandonó sobre el banco de la cocina.

Los soldados estaban apostados a ambos lados de la entrada del vestíbulo de la terminal, a escasos metros de la puerta de su vivienda, y de ninguna manera debían advertir que estaba en pie una hora antes de lo habitual. Juste recorría a tientas aquel interior burgués con el que se sentía premiado por el desempeño de su cargo, pero que entonces le daba igual: muebles de maderas valiosas importados de las colonias, ánforas de metal labrado recubiertas de plata con la única función de decorar… Pasó bajo la lámpara de cristales de bohemia, ciega en aquel momento, pero que cuando se iluminaba en el centro del salón mostraba sus piezas talladas de forma que cada una parecía una urna que contuviera paisajes.

Canfranc era su segundo destino español, ya que antes había pasado unos años en Irún, acompañado también de su familia: su mujer, Arlette, y sus tres hijos: la mayor, Maude, la mediana, Solange y el pequeño, Auguste.

Entró en el dormitorio principal. Además de no alertar a los brigadistas bávaros tampoco quería despertar a Arlette. Sentía en sus oídos un zumbido tan inaguantable que le producía mareos. Se acercó hasta una mesa que era a la vez tocador y escritorio y, después de apoyarse sobre su tabla, sacó de allí la llave para abrir el armario que contenía el cuadro de luces. La guardaba por encargo del jefe de estación, quien se la había encomendado por ser el que permanecía día y noche en aquellas instalaciones. La apretó con fuerza. Era el amuleto que le ayudaba en sus objetivos.

Volvió al pasillo. Según la época del año, los búcaros abrazaban lilas, flores de jazmín o nardos, y en aquel momento olía a primavera. Acarició al pasar el piano de cola negro marca Steinway, lacado, con adornos de hojas que salían de sus vetas, como si se despidiera de él. Lo había seguido en todas sus mudanzas, igual que los libros y los cuadros. Juste sentía la boca muy seca y la mandíbula enclavijada como si bajo las orejas tuviera dos bisagras oxidadas y frías. Siempre había creído que en ayunas mantenía la mente más despejada, pero esa noche no le servía de nada porque le asaltaban imágenes terribles de cadáveres descuartizados bajo las bombas, de botas solitarias abandonadas con la pierna que resguardaban dentro, sin el resto del cuerpo. Quiso evocar otros lugares, los de su Bretaña natal; pensó en su madre y como resultado de la tensión sonrió, apenas una décima de segundo, al recordar que muchos les decían que su mayor parecido radicaba en la tozudez de ambos. Entonces notó debajo de la lengua la saliva muy amarga. Necesitaba la normalidad que le proporcionaba el aroma de los cruasanes, asomarse a la ventana del horno para verlos henchirse y brillar frotados de mantequilla, quería llegar con vida hasta aquel mediodía y que lo honrara el olor del laurel y el pescado de la sopa bretona, del yod kerc’h, de la crema de avena o del cocido escapándose entre las tiras de la cortina. El pánico lo remitía a lo más primitivo, pero también a lo más necesario.

Laurent se deslizó hasta el zaguán de la estación a través de la puerta que comunicaba con la zona donde se acogía a los viajeros. Iba lo más pegado a la pared que podía para evitar que su sombra se proyectara en el exterior, que recorriera la plataforma junto a las vías ante los ojos de los vigilantes. Se sentía rodeado por un ejército silencioso del que solo veía sus siluetas proyectarse sobre las paredes de templo del vestíbulo.

Sintió un ruido a sus pies, al que acompañó un movimiento, y estuvo a punto de gritar. Con un gesto rápido sacó el pañuelo del bolsillo y se lo pasó por la cara. Sudaba. Su temperatura desafiaba la del exterior. Una rata había corrido entre sus piernas. Le llegó a acariciar con su lomo un tobillo antes de chillar encajada entre un baúl de mimbre y la esquina junto a la puerta.

Aquellos tres años y pico de estancia allí le habían servido para conocer el edificio a fondo. Atravesó la puerta que comunicaba el resto de dependencias, almacenes y oficinas, y recorrió el vestíbulo sin despegarse del muro principal hasta que su espalda chocó con el armario que contenía el cuadro de luces. Antes de llevar a cabo aquella acción, su último pensamiento fue para Auguste, su pequeño, que cada tarde trazaba muy concentrado y con mucho esfuerzo sus primeras letras sin levantar la vista del cuaderno. Enseguida le cambió la expresión; aunque se arriesgaba mucho no se sospechaba de él, pero solo por el momento. Cualquiera podía ser un chivato, delatarlo, las recompensas que ofrecía el régimen nazi eran bastante más que jugosas. Laurent sentía sus acciones como la misión más alta que puede llevar a cabo un ser humano, pero eso no le compensaba el desasosiego, la pesadumbre de exponer a su familia sobre aquel tablero que cruzaban como gatos y ratones el ejército alemán y quienes apoyaban desde allí al bando aliado.

Había un taquillón de madera muy ancho, tanto que permitía que al otro lado se escondiera un hombre. Ese nuevo temor alcanzó a Laurent, que encendió con sumo cuidado su linterna ferroviaria de hojalata y enfocó el reloj mientras permanecía con la espalda pegada al contrafuerte bajo la viga arqueada. Las piernas le temblaban. Un encuentro fortuito, un trabajador o un militar que encendiera las luces, y estaría perdido. Si lo sorprendían, le sería muy difícil explicar qué hacía allí a oscuras, pegado al muro junto a los contadores.

Si los vigilantes se movían, su campo de visión se ampliaba. Esperó. Se quedó inmóvil unos segundos, faltaba muy poco para las cuatro de la madrugada, las agujas recorrían la esfera sobre la caja de acero, y entonces sintió un ruido de tambores que no pudo relacionar con nada. Aún faltaba más de un mes para la Semana Santa. Se oprimió con fuerza un párpado con un par de dedos y cayó en la cuenta de que aquel sonido rítmico, grave, insistente, que cada vez parecía estar más y más cerca, era el de su propio corazón.

No era la primera vez que llevaba a cabo semejante tarea, pero la costumbre no había hecho desaparecer el miedo. La explicación que esgrimía para justificar estos continuos apagones era que se debían a las bajadas de tensión en la línea por la sobrecarga que suponía el abastecimiento de las máquinas de tren francesas, que funcionaban con electricidad mientras los trenes españoles lo hacían a vapor. Una excusa que no sabía hasta cuándo seguiría funcionándole.

En cuanto las saetas alcanzaron la hora exacta, bajó la palanca que interrumpía el suministro general de las instalaciones, se quedó inmóvil y dejó de respirar. Con ese gesto había cumplido con la primera parte de la maniobra. A partir de ese momento, los actores de ese pequeño drama entrarían en acción. Y un solo fallo podría ser la ruina de todos.

Un minuto antes de que Laurent Juste cortara el suministro de energía un potente silbido al otro extremo del andén rasgó la noche. A quien lo profirió muchos lo tenían por muy decidido, pero él no había dejado de alterarse momentos antes de llevarse los dedos índice y corazón de ambas manos a la boca. ¿Y si no era capaz de captar la atención de los boches? Si estos se negaban a abandonar su puesto todo estaría perdido. De momento no veía que se acercaran. Todo seguía en calma.

Los dos soldados de guardia apostados ante el vestíbulo comenzaron a recorrer los más de cien metros de uno de los lados, casi la mitad de la extensión de la fachada. Donde terminaba el edificio, hacia la izquierda, los esperaba un jinete. Era Esteve Durandarte, contrabandista para unos y bandolero para otros. Sobre su cabalgadura resultaba imponente, pero cuando descendía impresionaba aún más. Arriba del caballo era difícil calcular su talla, su envergadura. Más que un hombre era una fuerza de la naturaleza, agreste, un habitante del bosque, surgido de él en vez de nacer de un hombre y una mujer. Tenía mucho en común con los guerrilleros del maquis, pero no era uno de ellos, no se casaba con nadie. Parecía que encontraba su verdadera razón de ser, su oxígeno, en sentirse independiente, a cierta distancia de todo y de todos. Destacaba entre los hombres tan variados de al menos diez nacionalidades distintas que recorrían Canfranc Estación y sus alrededores.

Saludó a los soldados en alemán y sin descender del caballo les tendió un paquete de papel de estraza atado con un cordel. Les exigió el pago en dólares de plata, en aquel comercio no se aceptaban las pesetas ni los francos más que cuando no había otro remedio. Los guardias miraban detrás de ellos, al frente, se movían inquietos, querían marcharse porque ya tenían los cigarrillos y no podían abandonar su puesto durante más tiempo. Se arriesgaban a mucho, a un consejo de guerra entre otras medidas disciplinarias.

Durandarte no se afeitaba las patillas, sino que dejaba que se le juntaran con la barba. Tampoco se cortaba el pelo, que se ataba con una cinta de cuero. Algunos comentaban que mojado le llegaba a la cintura; al menos así era en el momento en que lo vieron bañarse en el nacimiento del río en el valle de Astún. Era delgado pero bastante ancho de espaldas y tenía la voz tan bronca que cuando hablaba, porque casi nunca gritaba, parecía que esta resonara dentro de una tinaja.

El más alto de los soldados le dio un codazo a su compañero para obligarlo a volver:

—Wenn sie unsere Köpfe abgeschnitten haben, können wir nicht mehr rauchen

—le dijo en un murmullo.

Durandarte apenas había conseguido retenerlos tres minutos, aún no podían volver hacia el vestíbulo, así que, para entretenerlos un poco más, se sacó un último as de la manga y les mostró dos cajitas; lo que contenían había provocado muchas guerras, era látex de adormidera en dos barras color de yema tostada. Se lanzó a practicar su alemán rupestre, pero eficaz; de cada veinte palabras que les decía en castellano estaba seguro de que solo entenderían un par: tabaco y opio, aunque era suficiente; además en su idioma eran casi iguales: Tabak und opium.

—Del puerto de Esmirna al de Marsella. Esmirna hasta Marsella. —Y trazaba un arco con el dedo en el aire—. Hasta protege de la gripe, Keine Grippe. Es ist gut, es bueno. Bueno. Ni os pondrá la carne de gallina ni os dará calambres, Keine Krämpfe.

—Y se sacudía para fingir temblores—. Es medicinal porque aumenta las defensas, blinda, fortalece, stärkt —les decía a la vez que no dejaba de mirar hacia todos lados, en especial detrás de las espaldas de ellos. Como los soldados permanecían en silencio él quiso continuar, pero no se le ocurría nada más.

Entre las dudas del principio y su monólogo de después habían transcurrido más de diez minutos desde que los vigilantes se retiraron de su puesto; y aún tenían que volver a él, lo que suponía en total casi un cuarto de hora. A pesar de eso decidió asegurarse ganando unos segundos más:

—Si no os lo fumáis podéis venderlo. Fumar o vender, Rauchen oder verkaufen.

—Cada palabra la acompañaba del gesto correspondiente, se llevaba dos dedos en forma de uve a los labios o los frotaba contra el pulgar—. Os lo pagarán muy bien. Cinco veces más de lo que me habéis dado. Mucho dinero, viel geld. Caro, teuer.

Mientras Esteve Durandarte trapicheaba con los soldados, un par de docenas de personas en medio de la oscuridad y de un silencio absoluto cruzaban los raíles de la playa de vías francesas en dirección al edificio principal. Habían salido del hangar que cerraba la estación bajo las montañas. Iban agachados, de forma que parecían un rebaño.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Franquismo

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Volver a Canfranc"

Presentación del libro por la autora en la Biblioteca Municipal de Huesca

Presentación del libro por la autora en la Feria del Libro de Badajoz