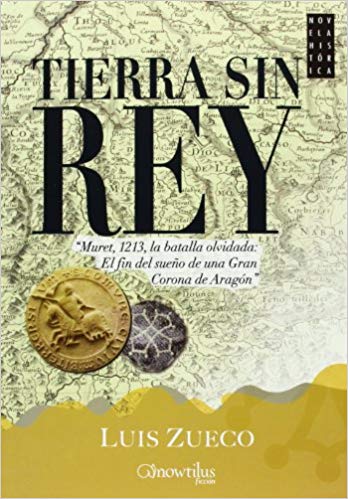

Tierra sin rey

Tierra sin rey

1

Fortaleza de la Orden del Temple en Monzón, marzo de 1209

Las cumbres de los Pirineos estaban cubiertas de nieve y el viento proveniente del norte soplaba helado, el sol apenas se veía, oculto tras un espeso manto de nubes. Los árboles mostraban su desnudez y solo las aves rapaces surcaban el cielo en busca de alguna víctima.

Sentía un profundo frío.

Sobre sus calzas, que se amoldaban a las piernas desde los pies hasta la parte alta de los muslos, llevaba una saya de lana que le cubría también las rodillas. Ceñida con un cinturón que le había dado su padre hacía muchos años, intentando aparentar mejor linaje, se abrigaba con una capa semicircular, agarrada al cuello mediante cuatro cordones, que atravesaban sendos ojales y colgaban a ambos lados del pecho.

Cruzó la puerta de entrada al castillo, custodiada por dos caballeros con la cruz del Temple en las sobrevestas. Subió por la empinada cuesta empedrada hasta el recinto superior, donde media docena de caballeros, armados con lanzas y escudos, vigilaban las murallas de la fortaleza de Monzón. La iglesia estaba a la derecha del patio de armas, a la izquierda dos construcciones palaciegas y en el centro una esbelta torre con un aparejo que le recordaba la espina de un pez. En lo alto pudo ver como ondeaba orgullosa una bandera con las barras de la casa real.

—El rey os espera —resonó una voz detrás de él.

Se volvió y observó a un caballero templario, una cabeza más alto que él y con un cuerpo inmenso, casi desproporcionado. Llevaba el pelo muy corto, como ordenaba su orden. Su rubia barba protegía parte de su rostro, de piel pálida como la nieve.

Le extrañó que fuera un miembro de la Orden del Temple quien le recibiera y no uno de los soldados reales. Había oído historias increíbles de los templarios en Tierra Santa. Bravos caballeros, de una disciplina y coraje sin igual. Sin miedo a la muerte, en ocasiones tenían fama de temerarios. El de Monzón era su castillo más importante en el Reino de Aragón y aunque era habitual que el rey lo utilizara, dada su ubicación central en el conjunto de sus territorios, se sentía incómodo vigilado por aquellos monjes guerreros.

—Que no te impresionen estos templarios —murmuró un caballero que apareció detrás de él—. Yo soy Miguel de Luesia, mayordomo de su alteza, Pedro de Aragón. El rey quiere veros, seguidme.

Sin duda, era un noble importante, vestía un brial —una túnica larga hasta los talones y de mangas estrechas— con los puños adornados; y sobre él un pellizón de pieles de cordero, más corto y con las mangas más amplias.

Subió por una escalera exterior de madera hasta la puerta de entrada a la torre y después por otra de piedra que llegaba a la planta noble. Allí se encontró con cuatro soldados de la guardia personal del monarca.

Tras cruzar el umbral halló a un clérigo y dos nobles más, posiblemente consejeros reales. Era una sala sin decoración en los muros. Junto a un fuego pudo ver la inconfundible silueta de su alteza, Pedro el Católico, coronado por el papa en Roma hacía ya cuatro años. Rey de Aragón, conde de Barcelona y, desde su matrimonio con la reina María, señor de Montpellier. Aunque estaba sentado en un sillón cubierto con pieles, su gran altura se mostraba imponente. Decían que a pesar de su envergadura no llegaba a las proporciones de su primo, Sancho VII de Navarra, de quien contaban que era casi un gigante. Nunca se había imaginado que tendría el honor de conocer al monarca.

Se acercó al fuego y se inclinó. Su alteza era un hombre corpulento, con un cuidado bigote, pelo largo y castaño, nariz armoniosa, con ojos vivos y brillantes. Llevaba una capa roja, con cordajes trenzados de hilos de oro y seda, forrada de lujosas pieles.

Por todos era conocida su fama de valiente guerrero, a veces temerario. Su pueblo lo amaba con devoción, se decía que tenía un carisma que recordaba al legendario rey Alfonso el Batallador.

—¿Vos sois Martín de Arrés?

—Así es, alteza, el obispo de Jaca me envía.

Pedro el Católico giró su rostro hacia él. Le observó detenidamente sin decir nada e hizo un gesto con su mano, que fue de inmediato interpretado por todos los presentes, los cuales abandonaron la sala, dejando al joven jaqués a solas con el monarca.

—El obispo habla excelencias de vos, ha elogiado ampliamente vuestra inteligencia en sus cartas, el dominio de varias lenguas y el hábil manejo de las armas.

—Temo que se ha excedido en sus elogios. No creo que se me pueda considerar un hombre inteligente, alteza.

—Vuestra modestia demuestra que el obispo no se equivocaba. —Se levantó del sillón y su tamaño le impresionó profundamente, nunca había visto a un hombre tan alto como él.

El rey cogió una espada que había junto al fuego y se la tiró a Martín, quien a duras penas pudo atraparla sin que cayera al suelo. Cuando el joven se estabilizó de nuevo, el monarca había desenvainado su propia arma y se dirigía directo hacia él.

—¡Defendeos!

—Pero…

—¿Acaso osáis desobedecer a vuestro rey? ¡Defendeos!

Pedro II de Aragón lanzó un golpe de espada directo hacia la cabeza de Martín, quien por instinto pudo agacharse y esquivarlo. Desenvainó y colocó su hoja entre el monarca y su cuerpo. Frente a él, el rey había bajado la guardia y la punta de su espada rayaba el suelo de madera de la sala. Fue solo un instante, a continuación el monarca aragonés alzó de nuevo su arma y atacó a Martín, quien bloqueó con dificultad las envestidas de Pedro II, que hacía valer su corpulencia y tamaño para proporcionar una violencia fuera de lo común a sus golpes. Fue en aquel momento cuando Martín entendió que ni debía ni podía vencer a su rey, así que tendría que buscar la manera de salvar su vida con alguna astucia.

Buscó en la sala alguna ventana, solo unas delgadas saeteras rasgaban los gruesos muros de piedra. Se apresuró en localizar la puerta y al hacerlo comprobó que esta se encontraba cerrada. Además, el rey estaba en esa trayectoria, por lo que tenía que buscar otra alternativa. El monarca volvió a la carga, las espadas chocaron hasta media docena de veces. En la última de ellas, el arma de Martín resbaló de su mano y voló fuera de su alcance. El rey, lejos de detenerse, atacó de nuevo. Esta vez el joven parecía perdido.

Entonces vio un escudo dorado en una de las paredes y corrió hacia él. Estaba a mucha altura pero no dudó en coger impulso y dar un acrobático salto hasta alcanzarlo y caer con destreza. Justo se giró para bloquear otro ataque del monarca, que lo intentó hasta tres veces más, chocando en todas ellas con el recio escudo. Se detuvo a coger aire y esto lo aprovecho Martín para ir hacia el fuego. El rey volvió a la carga y se estrelló de nuevo contra el escudo, en ese mismo momento el joven jaqués cogió una de las astillas del fuego y con ella prendió la capa del monarca de Aragón que rápidamente empezó a arder. Pedro II se deshizo de ella y apagó el fuego que la prendía con su bota de cuero. Martín se adelantó y cogiendo el escudo con las dos manos golpeó con todas sus fuerzas el arma del monarca, que la sujetaba con una sola mano y que no pudo resistir el golpe. La espada se deslizó entre sus dedos y cayó lejos de su alcance.

Frente a él, Martín todavía intentaba recuperar el aliento por el esfuerzo realizado. El rey lo miró fijamente, serio y callado. Alzó la vista para buscar su acero, que permanecía sobre el suelo de madera, en una de las esquinas de la sala.

—Bien, veo que os sabéis defender —afirmó el monarca entre risas—, el obispo no exageraba. Venid aquí, tranquilo, que no os voy a matar.

—Alteza, perdonad.

—No hay nada que perdonar —intervino mientras iba a la mesa y servía dos copas de vino, una de las cuales aproximó a Martín.

—¿Habéis entrado en combate?

—Sí, alteza.

—¿Contra los sarracenos?

—Así es, luché contra ellos cerca de Tarragona —respondió mientras cogía la copa y daba buena cuenta del vino—. Fui apresado y llevado a Córdoba, allí estuve cautivo tres años. Hasta que logré escapar.

—¿Y vos solo cruzasteis todo el territorio almohade?

—Desde Córdoba hasta Zaragoza. —Y dio un buen trago a la copa de vino.

—¿Cómo es posible? —inquirió el rey sorprendido.

—Fueron muchas noches de caminata, y con ayuda de Dios pude esconderme de las patrullas almohades. Sé camuflarme bien entre la gente, y con suerte encontré alimento en varias ciudades. Me ocultaba de día y caminaba de noche. Vestía ropas moras, incluso me hice pasar por judío en ciertas ocasiones.

—¡Judío! Sin duda el obispo de Jaca me ha enviado a un hombre curioso, de eso no hay duda. Para pasar desapercibido como judío, tenéis que conocer sus costumbres, ¿quién os las enseñó?

—Mi tío, fue monje del monasterio de San Juan de la Peña. Pero sobre todo es un hombre sabio, no conozco a nadie que haya leído tantos libros como él. Todo lo que ha aprendido de ellos me lo ha intentado enseñar a mí —explicó orgulloso Martín—. Desde que regresé de Córdoba trabajo para él en la catedral de Jaca, el obispo es amigo suyo.

—¡Libros! Entiendo, sentaos —ordenó señalando una silla de madera que había tirada en el suelo, como consecuencia del enfrentamiento. Martín la levantó y obedeció al monarca.

—¿Habéis estado al otro lado de los Pirineos?

—No, alteza.

—Pero habréis oído hablar de esas tierras, ¿no? El papa está meditando convocar una Santa Cruzada para limpiarlas de herejes.

—Todo esto se escapa de mi entendimiento, alteza. —El aragonés se mostraba dubitativo, intentó no mirarle fijamente en ningún momento, sus ojos no le obedecían y tenía que hacer grandes esfuerzos para no caer en la tentación.

El rey dio un trago a la copa de vino y se dirigió de nuevo hacia el fuego.

—¿Sabéis quiénes son los cátaros?

—He oído hablar de ellos, son herejes. Invocan al diablo, realizan rituales, besan el culo de los gatos —el rey no pudo evitar reír con el último comentario—, queman recién nacidos para utilizar sus cenizas en adoraciones a Lucifer.

—Escuchad, Martín, nunca he sido favorable ni tolerante con los cátaros. En el año 1194 mi padre, el rey Alfonso II, ya estableció unas ordenanzas contra la herejía cátara y cuatro años más tarde, en Gerona, yo mismo me pronuncié en el mismo sentido. Apelando a que todos mis vasallos persiguieran a los herejes, que serían encarcelados en prisión, se les confiscarían sus bienes e incluso serían llevados a morir en la hoguera si fuera necesario. Hice también caso a los requerimientos del papa y celebré un coloquio en Carcasona, en el cual los cátaros expusieron su doctrina frente a los legados católicos; después de escuchar a unos y a otros, reconocí que eran unos herejes.

—¿Quién va a dudar de vos, alteza? El propio papa os coronó rey en Roma.

—La política no es tan sencilla. Los cátaros se llaman a sí mismos hombres buenos, no se diferencian mucho de los católicos, no tienen ambiciones materiales e incluso no desean procrear descendencia y están reducidos únicamente al Languedoc. Y, sin embargo, el papa ha convocado una Cruzada contra ellos, ¿por qué? ¿Qué peligro pueden suponer para la Iglesia?

—Supongo que el sumo pontífice sabrá cosas que nosotros no sabemos.

—Habláis con inteligencia —comentó el rey satisfecho—, ¿el qué?, ¿qué sabe él que nosotros ignoramos?

—Lo desconozco. Se dicen muchas cosas de ellos.

—Efectivamente, se murmura demasiado. Pero ¿quién las dice? ¿Alguien ha visto alguna vez esos supuestos rituales? ¿Esas adoraciones y esos conciliábulos?

Martín no respondió, intentaba entender al rey y vislumbrar qué tenía que ver todo aquello con él.

—Debemos ser cautos. No creo esas barbaridades sobre ritos con el diablo, aunque sí pienso que ocultan algo.

Pedro el Católico se acercó al fuego y echó un nuevo tronco de los que se amontonaban a su derecha, después avivó las llamas con ayuda de un largo palo de madera.

—Quiero que viajéis al condado de Foix —expresó el rey, a continuación lanzó un pequeño objeto a Martín—. Iréis a la casa de un perfecto cátaro llamado Antoine. La encontrarás fácilmente porque se encuentra frente a la fortaleza del conde y tiene una cruz patada cuyos brazos terminan en tres puntas. La cruz solo tiene dibujado el contorno y las puntas terminan en círculos rellenos —explicó con detenimiento—: le enseñaréis lo que os acabo de dar y le diréis que pertenecía a vuestro antiguo maestro. Que venís de Jaca y que vuestro maestro era un hombre mayor que os había iniciado en el catarismo. Lamentablemente ha muerto de una enfermedad y vos queréis continuar con las enseñanzas que él empezó.

—Alteza, no entiendo. ¿Para qué queréis que haga todo eso?

—Porque quiero saber quiénes son realmente esos herejes. Conocer lo que piensan y por qué actúan de esa extraña manera. Comprender por qué el papa los odia tanto como para querer convocar una Cruzada y, sobre todo, deseo saber qué esconden, qué ocultan, qué teme Inocencio III. Es de vital relevancia para el futuro de la Corona, para lo que tengo proyectado para ella. Vivimos tiempos de cambio, el inicio de una nueva época para la casa de Aragón. Llegado el momento, preciso que todas las piezas encajen y los cátaros son una de ellas. Por eso necesito averiguar qué ocultan, porque puede serme extremadamente útil, querido Martín.

—¿Por qué me habéis elegido a mí, alteza?

—Busco un hombre capaz de defenderse en territorio enemigo, que pueda pasar desapercibido y que tenga recursos para salir adelante. Con experiencia militar, dominio de varias lenguas y también que sepa interpretar las Sagradas Escrituras. Que haya nacido en una zona fronteriza con el Languedoc, ¿habláis la lengua de oc?

—Un poco, tengo más conocimientos de catalán, provenzal y de la lengua de los francos.

—Entonces no tendréis problemas con la lengua de oc. Es esencial que podáis comunicaros fácilmente con ellos y necesito que uséis la inteligencia, en el Languedoc os será más útil que la fuerza. Además, ¡conocéis muchos libros! No creo que haya nadie mejor que vos para esta misión. —El monarca se aproximó tanto a Martín, que este sintió vergüenza de estar tan cerca de su rey—. Esto no debe saberlo nadie, ¿entendido?

—Por supuesto, alteza.

—Si caéis capturado u os torturan debéis guardar silencio. Vos nunca estuvisteis aquí y jamás habéis visto al rey de Aragón. Esta misión que os encomiendo es de suma trascendencia para el futuro de la Corona. Debéis entender que si todo sale como he planeado, pronto, todo el Languedoc… —El rey miró de reojo a Martín y pensó mejor lo que iba a decir—. No puedo permitir que nadie administre justicia entre mis súbditos, solo yo tengo ese derecho y esa obligación —se lamentó el rey—, pero tampoco puedo ir contra la obediencia del papa.

—Os juro que haré todo lo que esté en mi mano, alteza. —Martín se llevó la mano al pecho.

—Ahora partid hacia Foix, cruzad por Benasque y recordad todo lo que os he dicho. Quiero saber cualquier detalle, por insignificante que este sea, sobre esos cátaros. Cómo viven, qué piensan, qué rezan, cuáles son sus objetivos, sus ambiciones y, sobre todo, sus secretos. —El rey sacó una cruz dorada de su pecho y la acarició—. Es una época difícil esta que nos ha tocado vivir. Los musulmanes avanzan desde Córdoba y amenazan con expulsarnos de nuevo a las montañas. Una herejía crece en el corazón de la cristiandad, las traiciones e intrigas están a la orden del día. El rey de Francia está en lucha contra los ingleses y el emperador. ¿Qué más desgracias podrían suceder?

—Es un momento de crisis, alteza, debemos resistir.

—No me gusta permanecer a la expectativa. Los grandes imperios no se formaron resistiendo, sino pasando a la acción, ¡atacando! Este caos en el que vivimos es una ocasión única para ampliar las fronteras de la Corona de Aragón. Nuestros enemigos son poderosos y por eso necesito esa información, Martín.

—Una vez que esté allí, ¿cómo me pondré en contacto con su alteza?

—No os preocupéis, existen medios.

Martín no entendió la respuesta, pero por el rostro del rey supo que era mejor no seguir preguntando.

—Ahora marchad y que Dios os ayude.

El joven jaqués entendió perfectamente que la audiencia había terminado, se levantó, hizo una reverencia y se encaminó hacia la puerta. Antes de abrirla se detuvo.

El joven abandonó la sala noble de la torre y bajó las escaleras de madera hasta la puerta de acceso. Allí estaba Miguel de Luesia junto a los cuatro caballeros armados de la guardia personal del monarca.

—Desconozco qué os ha ordenado y no quiero saberlo. Por vuestro bien espero que cumpláis con vuestro cometido, se acercan tiempos difíciles para la Corona. Nuestros enemigos nos rodean por el norte y el sur. Por suerte, el mejor de los reyes se sienta en el trono de Aragón.

—Cumpliré sus órdenes aunque me cueste la vida.

Antes de que Miguel de Luesia dijera nada más, apareció de nuevo el corpulento caballero templario que lo había recibido. Guiaba a otro joven delgado y rubio, que apenas llevaba unas finas pieles como abrigo ante el frío.

—Suerte, muchacho, como podrás ver, el rey tiene más visitas.

Martín se despidió con un gesto y cruzó la mirada con el visitante que acababa de llegar, tenía los ojos azules como el cielo y la mirada oscura como la noche. Continuó caminando y abandonó el castillo de Monzón.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Cruzada contra los Cataros

Personaje: Pedro II

Comentario de "Tierra sin rey"

En un territorio azotado por la herejía cátara dos poderosos ejércitos luchan por cambiar la historia. Muret, 1213, la batalla olvidada: El fin del sueño de la Gran Corona de Aragón.

Hace 800 años, en una tierra azotada por la herejía cátara ,el rey Pedro II de Aragón y conde de Barcelona, encabezaba un poderoso ejército que luchaba de manera encarnizada en una batalla campal contra la primera cruzada convocada en suelo cristiano.

Un monarca cruzado, apodado el Católico, coronado por el papa Inocencio III en Roma y victorioso en la batalla de Las Navas de Tolosa contra los infieles, se revelaba contra la Iglesia. ¿Qué había podido provocar tal incoherente situación? Un sueño, un anhelo que hubiera cambiado para siempre la historia. Un reino a ambos lados de los Pirineos, una gran Corona de Aragón.

Presentación del libro por el autor en «El Lobo Estepario»