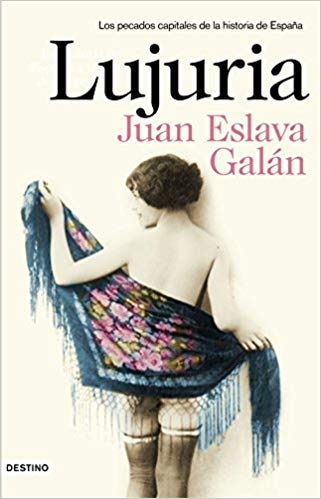

Lujuria

Lujuria

INTROITO

Almorzaba con mi editor en el marco incomparable del hotel Ritz de Barcelona, el lugar donde el Reichsführer Himmler y el padre Maciel copularonYa en los postres, tras observar meditativamente su medio melocotón en conserva rodeado de nata, con media cereza en la cúspide, mi editor me preguntó:

—¿Te atreverías con un libro sobre la lujuria?

—Ahora estoy retirado del vicio, ya sabes —declaré—. Gabelas de la edad.

—No me refiero a un extenuante trabajo de campo, sino a algo más bien teórico:

los españoles y el fornicio desde, digamos, mediados del siglo XIX.

El melocotón, al meterle la cuchara, temblaba como la teta de una novicia.

—Hecho.

Regresé a Madrid. Al día siguiente paseé por el Retiro con el académico Pérez- Reverte.

—¿Lujuria? —dijo—. El Diccionario lo define como «vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales», pero ya sabes que la Academia no juzga, sino que se limita a levantar testimonio notarial del uso del idioma. En tiempos de Roma, luxuria era abundancia o derroche, nada carnal. El desenfreno sexual se decía lascivia, sin connotación pecaminosa alguna.

Aquella misma tarde encaminé mis pasos a la catedral de la Almudena. Arrodillado en mi confesonario habitual, el más cercano a la imagen de san Josemaría Escrivá de Balaguer, le dije al sacerdote que ocupaba la sacramental garita:

—Hoy no vengo a confesarme, padre, sino a consultarle una duda de índole moral que me reconcome. ¿Cuándo son lícitos los placeres carnales?

—Lo dice el Catecismo, hijo: «El placer venéreo fuera del matrimonio es pecado que ofende a Dios».

—Yo estoy casado, padre. ¿Puedo, pues, refocilarme a conciencia con mi esposa? Le advierto que está buena como un pastelito de nata.

El cura me miró con una especie de piedad no exenta de desprecio.

—Me temo, hijo mío, que ya se te pasó el arroz —sentenció.

—No capto la metáfora, padre.

—Quiero decir que ya no estás en edad de procrear. El acto carnal solo es lícito cuando se encamina a la procreación.

—Pero a mí me gusta mi mujer y como dormimos juntos y la veo ducharse en sus cueros…

—Pecas, hijo. Lo dice Juan Pablo II: «Es pecado la mirada con deseo entre los esposos, cuando esta no va encaminada a la procreación».

Abandoné el templo cabizbajo como aquel diputado del PP al que Cristo aconsejó que entregara su patrimonio a los de Podemos. En la explanada, ataviado con unos leotardos verdes y una capa roja, barbita picuda y mirada burlona, me aguardaba Asmodeo, el demonio de la lujuria.

—Has ido a llamar a la puerta equivocada —me reprendió jovialmente.

—Solo buscaba la luz y la verdad —le dije.

—La verdad, amigo, es que los cristianos habéis caído en manos de la Iglesia. Fue San Agustín, el depredador sexual que se había beneficiado a toda mujer en treinta millas a la redonda, el que, agotado y exhausto, cuando ya no se le levantaba, impuso al cristianismo esa moral tan estrecha y, arremetiendo contra sus antiguos camaradas de juerga, llamó luxuriator al putañero, cargó al inocente vocablo luxuria con su connotación de pecado y distinguió entre copola carnis, la que se practica con finalidad reproductiva, y copola fornicatoria encaminada solamente a la obtención de placer y por lo tanto pecado. Esos desvaríos de San Agustín los legitimaron después otros Padres de la Iglesia, todos ancianos malcontentos a los que ya no se le ponía dura.

—Ya veo —dije. Prosiguió Asmodeo:

—La Iglesia ha puesto tantas trabas al legítimo placer del sexo que la sociedad ha producido una doble moral: la oficial, la de la apariencia, ajustada a la tiranía de los curas, y la verdadera, en la que cada cual se satisface subrepticiamente, curas incluidos. La sabiduría popular lo ha formulado de manera irreprochable: «si en el sexto no hay perdón / ni en el noveno rebaja / ya puede nuestro señor / llenar el cielo de paja».

—O sea que la jodienda no tiene enmienda —observé.

—En efecto. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, hombre bregado y mundanal, lo dejó dicho en el siglo XIV:

Como dice Aristóteles, cosa es verdadera el mundo por dos cosas trabaja: la primera por tener mantenencia; la otra cosa era

por tener juntamiento con hembra placentera.

—Hasta los moros os superan en ese aspecto —prosiguió Asmodeo—. Recuerda las palabras del teólogo Ibn Hazm: «La unión amorosa es la existencia perfecta, la alegría perpetua, una gran misericordia de Dios. Yo que he gustado de los más diversos placeres y que he alcanzado las más variadas fortunas, digo que ni el favor del sultán, ni las ventajas del dinero, ni el ser algo tras no ser nada, ni el retorno después del exilio, ni la seguridad después de la zozobra, ejercen sobre el alma la misma influencia que la unión amorosa».

CAPÍTULO 1

NO ES POR VICIO NI FORNICIO

España, mediados del siglo XIX. Un país atrasado, analfabeto, adosado a un continente industrial y rico. Sus dieciocho millones de habitantes sobreviven precariamente de una agricultura que no alcanza a alimentarlos. La desnutrición y la falta de higiene matan a uno de cada cuatro niños. De la represión sexual impuesta por la Iglesia solo escapan la alta aristocracia, que siempre hizo de su capa un sayo, y el bajo proletariado, enemigo natural de los curas.

Tradicionalmente la mujer española se ha mantenido encerrada en el gineceo del hogar (la sala del estrado): «Mujer casada, pierna quebrada». Solo sale para cumplir sus devociones, a la iglesia o a un convento cercano, y eso convenientemente escoltada por una criada vieja. Más grave todavía es el encierro de la ignorancia. Se sospecha que la mujer instruida o bachillera puede terminar puteando, o sea, desbocándose sexualmente. En estos tiempos, que son los del reinado de Isabel II, esta consideración permanece plenamente vigente. La mujer de clase humilde es la criada de la casa, a la de clase alta la educan para florero vistoso, con nociones de repostería, pintura y piano, pero nada más.

Doña Eufemia, señora del notario don Práxedes Alvar-Cienfuegos, observa la calle desde el mirador de su mansión, una casa con muchos balcones cerca de la catedral.

Doña Eufemia es una dama de buena sociedad, casada con un hombre importante que la tiene como una reina, con un hogar bien provisto y servida por tres criadas, una cocinera y un cochero.

Doña Eufemia fisgonea desde su atalaya la vida de la ciudad y siente la íntima satisfacción de la persona que ha colmado sus sueños. Hija de un modesto escribiente de la Audiencia, se educó en la convicción de que el único objetivo en la vida de la mujer es casarse con un hombre de estatus social más elevado, lo que se dice un matrimonio «de buena proporción».

Las mujeres de la posición de doña Eufemia viven como en un escaparate: tienen que parecer jóvenes, virtuosas y apetecibles para pescar marido. «La carrera de la mujer es casarse», repiten las mamás. De ahí que cuiden tanto la envoltura y el barniz. Al contrario que ellas, el hombre no necesita de artificios, puesto que vive de un trabajo remunerado o de sus rentas. No depende de nadie.

Doña Eufemia tiene derecho a los más variados placeres que la vida regalada puede brindar a una mujer de su posición: vestir bien, comer bien, habitar en una casa cómoda, recibir a las amigas, escuchar música, leer, pasear…

Solo un placer tiene vetado doña Eufemia: el venéreo. En tiempos de doña Eufemia se educa a las mujeres de clase acomodada en la más completa ignorancia sexual. La mujer debe llegar virgen al matrimonio, con el íntimo precinto intacto como garantía de su inocencia, de que todo su conocimiento y experiencia del sexo lo obtendrá de su marido.

Solamente el día de la boda, le ofrecen alguna confusa y precipitada explicación que la ayude en el trance del desfloramiento:

—No tengas miedo cuando tu marido se te eche encima y te hurgue —le secretea la madre o la amiga de la familia comisionada al efecto—. Tú relájate y te dolerá menos.

O bien:

—Cuando estéis en la cama y Pepe se te eche encima, cierra los ojos, ábrete de piernas y piensa en la Santa Religión.

Esta ignorancia suele ocasionar situaciones disparatadas.

—Cuando os quedéis a solas tu marido te hará lo que has visto que hacen los perritos con las perritas —alecciona la madre a una novia virginal. Llegado el momento sublime la aterrorizada muchacha le suplica al esposo:

—¡Felipe, por lo que más quieras, cuando estemos pegados lo único que te pido es que no me arrastres por la acera, que solo de pensarlo me da mucha vergüenza!

Con esa inopia, muchas mujeres somatizan su frustración en problemas físicos o mentales que los médicos diagnostican como «histeria femenina».

En la Inglaterra victoriana, contemporánea del tiempo que estamos describiendo, la ciencia está más avanzada y la histeria se trata mediante masajes en el clítoris aplicados por el facultativo o un ayudante hasta que la paciente alcanza las

«convulsiones paroxísticas» (hoy lo llamaríamos orgasmo) que la deja desmadejada y satisfecha. Fin del problema. Doctor, vuelva dentro de quince días para otro masaje, que no sabe usted lo relajada que la deja.

—¿Me está usted diciendo que el médico masturba a la paciente? —Me imagino la conclusión del lector moderno.

—Pues sí. En términos actuales eso es lo que hace. Por mucha barbaridad que le parezca.

Doña Eufemia, como toda mujer decente, no siente orgasmos, o si los siente los

disimula no sea que el esposo sospeche que es una cualquiera. Esta severa disciplina la padece la española desde hace siglos debido a la presión misógina de los curas que consideran a la mujer una puta potencial desde que San Agustín y otros Padres de la Iglesia lo establecieron así en su doctrina.

CAPÍTULO 2

EL CASO DE CORÍN TELLADO

Como ejemplo de la falta de formación sexual que perduraría en la clase media española hasta casi nuestros días citaremos el caso de la novelista Corín Tellado que, paradójicamente, fue la guía sentimental, a través de sus ficciones, de millones de mujeres españolas y sudamericanas.

Corín vivía en Gijón, sin mucho trato social debido a su carácter retraído. Después de que su novio de toda la vida aprovechara un enfado no tan pasajero para casarse con otra, Corín, despechada, decidió matrimoniar «con el primero que llegue». Había cumplido treinta y dos años, una edad a la que, en 1959, una mujer se consideraba solterona.

«En aquel tiempo veraneábamos en Viavélez con la familia, pero ese verano decidí quedarme sola en Gijón. […] Una tarde de domingo en que había decidido no salir sonó el timbre y cuando abrí la puerta me encontré al que sería mi marido: Domingo Egusqui Fangroniz, alto, fuerte, buen mozo, dotado de sonrisa pronta, amable y educado. Me explicó que se estaba celebrando en Gijón la Feria de Muestras, que él era agente comercial colegiado, que trabajaba en una empresa de aspiradoras y que aquel domingo había decidido dejar la feria e intentar vender por las casas. Me causó buena impresión que trabajara en domingo, así como el hecho de que fuera vasco. Yo había vivido una temporada en Bilbao, y todo lo vasco me parecía fuerte, limpio, honesto…

»Lo hice pasar a mi despacho, una estancia bien amueblada, con mesa, sillones, sofá y estantería abarrotada de libros, que comunicaba con mi habitación a través de un arco. Simpatizamos y la conversación derivó hacia otros derroteros: qué haces, estás soltera…

»Le dije quién era y lo que hacía. Hablamos de mil cosas. No es que yo apreciara en él una inteligencia superior, pero sí la discreción, pulcritud y educación, que eran para mí cualidades imprescindibles en un hombre. Hablando, hablando, no conectamos siquiera la aspiradora, así que lo emplacé para otro día.

»Fuimos a playas, bailes…, nos divertimos juntos […] Domingo era católico practicante, de Acción Católica, de misa y comunión diaria. Comulgábamos juntos y yo lo veía tan atento y concentrado, rezando, con su ropa impecable, su limpieza absoluta. […]

»Tenía treinta y dos años, una edad a la que la sociedad consideraba que a una mujer soltera se le “había pasado el arroz”, y estaba cansada de ser la rica de la familia bajo cuyo alero se refugiaban familiares gorrones que pensé que, al formar una familia aparte, me dejarían tranquila».

Corín y Domingo se casaron en 1959, en Covadonga, ante la Santina, la patrona de Asturias.

«Llegué virgen al matrimonio. Hoy pienso que la mujer debería llevar una vida intensa, incluso azarosa, antes de estabilizarse en una pareja. En mis tiempos eso era impensable.

»Domingo era tan virgen y tan inexperto como yo. Nos fuimos de luna de miel y tardamos tres días en consumar el matrimonio. Él alegaba que yo tenía no sé qué infantil, que no servía.

»Estábamos en Santander, en el hotel Bahía. Lo mandé a consultar con un médico, a ver si era yo la anormal o era anormal la situación. Fue. Yo me quedé en el hotel, esperándolo. El médico le dijo que lo raro sería que entrase en su esposa como Pedro por su casa siendo ella virgen. Ni siquiera se dio cuenta de que le estaban elogiando a la mujer. Regresó con un libro sobre sexualidad, que yo ya había leído. A mí me dio la risa, pero lo solucionamos y seguimos el viaje de novios hasta Cádiz.

»Descubrí mi propia fogosidad, mi pasión soterrada que hasta entonces no se había manifestado, oculta como estaba por una educación represiva. Él aceptó que yo tomara la iniciativa. Sabía que había llegado virgen al matrimonio y no tenía motivos para sospechar de que mi actitud desinhibida procediera de experiencias anteriores. Así, por lo menos, disfruté del sexo. Él, menos. Si yo no hubiera estado tan ciega me habría percatado de su ambigüedad».

CAPÍTULO 3

MELINDRES Y ADULTERIOS

En la tradición cristiana la sexualidad femenina es un monstruo dormido que conviene no despertar porque puede resultar incontrolable hasta el punto de desencadenar un caos social. Ahí tenemos los ejemplos, no por novelísticos menos ciertos, de Madame Bovary y de la Regenta, y las otras heroínas cuyos quebrantos repetidamente retratarán las novelas realistas del siglo.

¿Qué ocurre cuando la mujer explora la sexualidad más allá del reglado tálamo sacramental, o sea, le pone los cuernos al marido?

En este caso, la moral calderoniana sigue vigente: el marido puede matar a la adúltera, así como al causante de su deshonra, contando con la benevolencia de la justicia (una ley que perdurará hasta mediados del siglo XX). La disculpa de esta tolerancia es más de naturaleza económica que moral: es lícito que el hombre se asegure de que los hijos nacidos en el matrimonio son suyos. No quiere deslomarse media vida para alimentar la progenie de otro.

Si la literatura se nutre de mujeres que sucumben a la tentación, las de carne y hueso se manifiestan mucho más resistentes al Maligno. Doña Eufemia pertenece a esa casta de esposas tan íntegras como doña Petronila Livermore, la digna esposa del potentado José de Salamanca, una señora tan cristianísima (y victimista) que hizo de su vida una prolongada penitencia, baste decir que su «único vestido fue el hábito del Carmen».

Ya podemos imaginar que el sexo matrimonial en tiempo de nuestros tatarabuelos resulta monótono y aburrido, especialmente cuando la esposa, que duerme con un espeso camisón de hilo cerrado por una cinta en el cuello, al notar la aproximación del marido que demanda cumplimiento conyugal, se arrodilla en la cama y con los ojos puestos en el crucifijo barroco y sangrante que preside el tálamo, recita: «Señor, no es por vicio ni fornicio, que es por dar hijos a tu servicio» antes de remangarse el hábito y separar las piernas con el mismo entusiasmo que mostraría si estuviera en una mesa de operaciones para extraerse la vesícula.

El sexo conyugal, sin diálogo, sin comunicación de sentimientos, sin la ternura, el precalentamiento y la posesión reposada que requiere, se torna un mero trámite. El esposo utiliza a la esposa como simple evacuatorio y la despacha en el tálamo con una faena de aliño. Reserva las tardes de gloria para la querida, si la hubiera, o para las putas, esas mujeres bullangueras y desinhibidas con las que está acostumbrado a copular desde que era soltero.

La mujer decente, deformada por una educación represiva que inculca la honestidad, es decir, la «fuerte resistencia al acto carnal» como virtud específicamente femenina, tiene grandes probabilidades de ser frígida. Una mujer decente está obligada a sentir una natural repulsión por el sexo. Si se rebaja a practicarlo, siempre con el esposo, naturalmente, es solo por obediencia debida al marido y a la Iglesia (en cumplimiento del débito conyugal que se orienta a engendrar hijos que perpetúen la especie). Sumemos a ello que la Iglesia considera perversión cualquier práctica que difiera del coito en la postura del misionero. Variaciones no, que son pecado.

Si, a pesar de todo, la sabia naturaleza obra el milagro de deparar un orgasmo a nuestra resignada ama de casa, cabe la posibilidad de que al día siguiente madrugue para ir a la iglesia a denunciar tan alarmante experiencia ante su confesor y padre espiritual, el padre Próculo Gaztambide S. J.:

—¡Padre, me acuso de haber gozado con mi marido! Al célibe se le hace la boca agua:

—Detalles, hija mía: cuéntamelo con todos los detalles a fin de que evalúe la gravedad del pecado.

—No sé, reverendo padre, estaba yo contando los tubitos de la lámpara del techo como hago siempre, cuando empezó a subirme como un calor de mis partes y de pronto ya no vi nada, sino que me dio como un espasmo de gusto como si se hubieran abierto los cielos… ¡yo creo que hasta vi a Dios, padre!

El cura tuerce el gesto. La doctrina oficial de la Iglesia lleva siglos desaconsejando el orgasmo femenino, esa alteración de la naturaleza que pone en peligro el orden natural. «Sensaciones voluptuosas humillantes, pero estas son solo una etapa que prestamente se franquea e introduce en ese piélago de dicha inmensa que es el amor».

Muy en consonancia con la Iglesia, los maridos prefieren evitar que las esposas experimenten placer sexual, pues sospechan que, así como el tigre que ha probado la carne humana no se conforma ya con otra y fatalmente se torna asesino, la mujer que experimenta el orgasmo fatalmente se vuelve adicta y no tiene suficiente con un hombre. Aunque ame a su marido, por fuerza acabará entregándose a otros para satisfacer su natural lascivia. En este razonamiento quizá influye el hecho de que el varón español vive en una sociedad en la que casi todos sus compañeros de especie alardean de proezas sexuales que él se sabe incapaz de emular.

Por esta y otras cautelas, el esposo necesitado de variaciones incompatibles con una esposa decente debe buscarlas en una prostituta. Es una carencia a la que todos se resignan: cualquier cosa menos sacar a la virtuosa esposa de su ignorancia y despertar en ella incontrolables instintos. De ahí que tantos maridos respetables, don Práxedes Alvar-Cienfuegos sin ir más lejos, acudan regularmente al prostíbulo o mantengan una querida fija cuando sus ingresos se lo permiten. Con ellas se pueden permitir todas las suertes del amor, griego y francés incluidos, e incluso pueden acceder a refinamientos como la «presa de Cleopatra».

Don Práxedes, como miembro respetable de la comunidad, tiene una querida de veinticuatro años, Paquita Luján, redimida de un taller de modistillas, a la que ha puesto piso en la calle Cedaceros. Don Práxedes anda ya por la cincuentena, que a mediados del XIX es una edad respetable, pero todavía apuntala sus batallas en campos de pluma con gotas de cantaridina, poderoso (y peligroso) afrodisiaco. Es don Práxedes, además, un hombre coqueto. Mientras los de su edad suelen gastar barba entera recortada de forma favorecedora, él todavía usa bigote teñido y engomado de manera que se le queden las puntas vueltas, lo que consigue durmiendo con unas incómodas bigoteras de gamuza.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Varios

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios