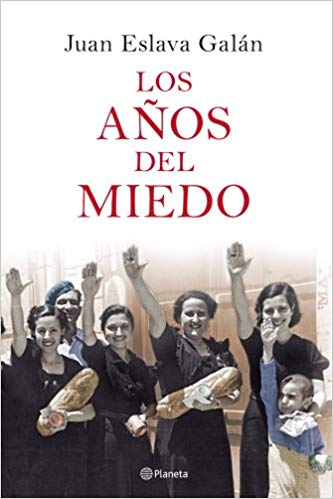

Los años del miedo

Los años del miedo

CAPÍTULO I

En España empieza a amanecer

Jaén, 22 de mayo de 1939. Los retortijones del hambre despiertan a Teófilo González en su buhardilla de la calle Hurtado, número 1. Está amaneciendo. Por la ventana, apenas un tragaluz, los patriarcas de piedra que adornan la cornisa de la iglesia del Sagrario se recortan en la claridad difusa del cielo. La campana de San Ildefonso da las seis. A esta hora hay en la ciudad muchos oídos atentos en espera de la primera descarga del pelotón que cumple las sentencias en las tapias del cementerio. Algunos días resuenan dos o tres descargas; otros, hasta media docena, con intervalos de unos minutos. Los que viven cerca del cementerio oyen después los tiros de gracia.

Es un sonido familiar en las capitales de provincia y ciudades importantes. Los vencedores pasan factura a los vencidos.

Con las manos trenzadas bajo la nuca, Teófilo González remolonea en espera de que el sol dore los muros de la catedral y el tejado de la mercería La Verdadera. En la sábana que lo cubre puede leerse todavía «Saludo a Franco, Arriba España». Sirvió de pancarta en un acto patriótico y, aunque su madre la ha lavado dos veces, la pintura no acaba de irse.

Con la Victoria ha llegado la hora de la revancha, del ajuste de cuentas.

La mitad de los españoles, los que apoyaron a la República, viven en continua zozobra, angustiados cada vez que escuchan el frenazo de un coche, cada vez que perciben pasos en la escalera, cada vez que unos nudillos golpean la puerta. «El miedo a la denuncia resultó en muchos casos obsesivo. Podían hacerse anónimas y no requerían ningún fundamento, ni someterse al peso de la prueba. Bastaba con acusar a cualquiera de “masón” o de “rojo” para verle expulsado del trabajo o marginado en las relaciones sociales».

Teófilo tiene diecisiete años. Se libró de ir a la guerra por los pelos, pero no se va a librar de la posguerra. Su padre, empleado de ferrocarriles y afiliado a Izquierda Republicana, está en la cárcel. Le han caído veinte años y un día por dirigir el tránsito de trenes, muchos de ellos militares, en la estación de Espeluy.

Teófilo presta atención a la radio del vecino, perfectamente audible a través del débil tabique de cañizo y yeso que lo separa de la buhardilla paredaña. Radio Nacional emite varias veces al día la consigna oficial, que ya se sabe de memoria:

«¡Españoles, alerta! —avisa la voz vibrante del speaker Fernando Fernández de Córdoba—. ¡La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la Historia! ¡La sangre de los que cayeron por la Patria no consiente el olvido, la esterilidad, ni la traición! ¡Españoles, alerta! ¡España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior!»

Tras la proclama patriótica suena el Cara al Sol, el bello himno de Falange que la media España derrotada ha tenido que aprender. Antes de un discurso, conferencia, reparto de diplomas, sesión de cine o de circo, corrida de toros o partido de fútbol los asistentes entonan el Cara al Sol en posición de firmes, brazo en alto, mano extendida, en saludo fascista. Después del himno, la persona de más autoridad vocea los gritos de rigor que los espectadores deben corear con viril entusiasmo:

—¡España!

—¡Una!

—¡España!

—¡Grande!

—¡España!

—¡Libre!

—¡Arriba España!

—¡Arriba España!

—¡Viva Franco!

—¡Viva Franco!

Algunos españoles visten camisa azul para hacerse perdonar pasadas tibiezas; otros, para rentabilizar su contribución a la Victoria. El abuso adquiere tales proporciones que la propia Falange prohibirá la venta del tejido azul marino y el uso de la camisa, salvo en los actos oficiales.

Desde el término de la guerra, un carnet de Falange es el mejor pasaporte para gozar de los privilegios de los vencedores. Casi un millón de personas de toda clase y condición ha solicitado su ingreso en el partido de José Antonio. Las delegaciones provinciales nombran comisiones para cribar la avalancha de arribistas que aspiran al carnet.

A Teófilo González le da la impresión de que la posguerra puede ser tan mala como la guerra. No hace falta ser economista para advertir que la capacidad adquisitiva de los españoles está por los suelos. El coste de la vida ha crecido un 247 por ciento respecto a los niveles anteriores a la guerra, mientras que los salarios sólo han aumentado un 150 por ciento. Por el contrario, en el periodo comprendido entre 1936 y 1946 la rentabilidad de las empresas crece un 13,79 por ciento; los beneficios de la banca, en un 29,9 por ciento. En ese decenio, los salarios reales descenderán un 25 por ciento.

Los sueldos de los militares se mantienen en la misma tónica de moderación que el resto, pero Franco compensa a sus conmilitones con otras ventajas: a los jefes de alta graduación les distribuye el 40 por ciento de cargos de la alta administración del Estado; a todos les construye colonias de viviendas y economatos donde puedan adquirir bienes de consumo más asequibles que en el comercio. Estos productos le resultan especialmente baratos al oficial de cocinas encargado de comprar las vituallas para la alimentación de la tropa, un puesto ambicionado por todos y que, por tanto, rota en riguroso turno mensual. El oficial de cocinas adquiere víveres en grandes cantidades, lo que le asegura altas comisiones de los proveedores. No contento con eso, acopia en su casa garbanzos, harina, chacinas, paños de tocino, bacalao, latas de conservas y de aceite y otros consumibles detraídos de la despensa castrense, calculando para que la reserva le dure hasta que le toque de nuevo el turno.

A ello hay que sumar los servicios que los militares reciben graciosamente, no sólo el transporte público gratuito, chollo que sólo duró los tres meses siguientes a la Victoria, sino ventajas más perdurables que mantendrán durante decenios. Cuando necesitan a un fontanero, un carpintero, un albañil, un electricista, un relojero, un cocinero, un mozo de cuerda, un recadero, un peluquero, un limpiabotas, un mecánico del automóvil, un técnico que repare la radio, un chófer, una niñera o un profesor particular para los hijos, le encomiendan el trabajo a un soldado que en la vida civil tenga como oficio la profesión requerida. El soldado lo cumple con diligencia por la cuenta que le trae. Al final, si tiene mucha suerte, recibe una propinilla o un permiso de fin de semana. Así son las cosas. El tiempo que dura el servicio militar, dos años completos (incluso si ya se había servido anteriormente con la República) el soldado es rehén de sus superiores.

Acodado en el ventanuco de su buhardilla, con el pijama raído y remendado, Teófilo González fuma un cigarrillo de los que confecciona con las colillas recogidas en el café Lion d’Or. El muchacho contempla la plaza de San Francisco, mientras se pregunta por su incierto futuro.

El burro del lechero, con sus cuatro cántaras, cruza la calle haciendo el reparto de los clientes fijos.

Dos taxis esperan en la parada, frente al Gobierno Civil. Los taxistas charlan sentados en el estribo, con sus gorras de visera de hule, sus chaquetas de un azul marino desvaído y sus bolsillos desfondados.

Pasan camino del mercado algunas viejas friolentas, envueltas en sus tocas negras de lana; el cenacho de la compra, bajo el brazo.

Madrugan para hurgar en el montón de los desperdicios del mercado en busca de una fruta agusanada pero todavía aprovechable, de un troncho de lechuga, de unas hojas de espinaca desechadas por mustias.

La puerta principal del edificio de Correos, vecino de la catedral, está adornada con un escudo republicano, con su corona mural, que pasará inadvertido durante todo el franquismo. En la escalinata charlan un militar, un cura gordo, ataviado con teja y manteo, y un paisano que viste pantalón caqui, botas de montar y camisa azul de Falange, con la boina roja enrollada en la hombrera izquierda: Ejército, Iglesia y Falange, las tres columnas en las que se sostiene la Nueva España, como llaman al régimen nacido de la Victoria.

La calle se va animando. Dos novedades llaman la atención del observador: el adelgazamiento de la población, que sale de la guerra con déficit alimenticio, y el torpe aliño indumentario de los transeúntes, al menos de los pertenecientes al bando de los vencidos: pantalones con parches de tela de diferente color en la culera y en las rodillas, chaquetas con parches en los codos, trajes dados la vuelta que se delatan porque llevan en el lado derecho los ojales y el bolsillo superior de la chaqueta.

En Madrid encontraréis débiles a vuestros familiares. Llevadle el reconstituyente Laso.

Como consecuencia de la guerra abundan los lutos: un botón de abrigo forrado de tela negra en el ojal de la solapa, un brazalete negro cosido en la manga derecha, un pico negro en la solapa, corbata negra, gorra y blusa negra en los obreros (ahora llamados productores, para soslayar las connotaciones izquierdistas de «obrero»), luto completo, terno y sombrero en los señores acomodados, mujeres de negro, de la cabeza a los pies, y distintos alivios de luto o medio luto, primero prendas grises y, transcurrido un tiempo prudencial, otras blancas con lunares negros…

Tinte de ropa sin planchar a mitad de precio. LUTOS en 24 horas. Tintorería La Esmeralda, plaza del General Mola, 6, Madrid.

Ambrosio Doblado Anguita arrea su borriquilla cargada de verduras calle Bernabé Soriano arriba, camino del mercado. Se cruza con un antiguo conocido al que lleva años sin ver. Se saludan. El forastero le formula la pregunta normal en estos casos:

—¿Cómo se ha pasado la guerra, Ambrosio?

—¡Pues no se ha pasado mal! —responde el interpelado—. Mi Luis murió en el 37 en el frente de Aragón, a mi Ambrosio le tuvieron que cortar una pierna en Guadalajara, a mi Felisa la dejó preñada un sargento y luego no quiso saber nada. Ahí la tengo con dos mellizos, uno de ellos cieguecito, el pobre, y yo me quedé viudo el año pasado, pero, aparte de eso, no se ha pasado mal

CAPÍTULO 2

Soy un pobre presidiario

En el penal de Ocaña, el antiguo comandante del ejército republicano Emiliano Mascaraque Castillo hace cola para recoger el rancho fuerte del día en la lata de conservas que le sirve de plato: «Un cazo de habas secas cocidas, pocas, huecas por los gusanos que se habían comido el grano y flotaban como náufragos en aquella agua oscura e inmunda, pero que nos veíamos obligados a pasar al estómago si queríamos seguir viviendo […] al principio apartábamos los escarabajitos, pero después, cuando el hambre se hizo apremiante, cerrábamos los ojos y procurando no masticar aquella carne tan tierna engullíamos todo lo que encontrábamos en el cazo».

La Ley de Responsabilidades Políticas castiga con efectos retroactivos a octubre de 1934 «las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja». Una pléyade de intelectuales y científicos se libra de la cárcel porque se ha exiliado a tiempo. La población reclusa, entre 350 000 y medio millón de prisioneros, se reparte entre 104 campos de concentración estables y 180 provisionales, algunos improvisados en pueblos que se cercan con una alambrada después de evacuar a la población civil.

El Estado se encuentra desbordado por esa muchedumbre de presos, muchos de ellos detenidos en la batahola final de la guerra por insignificantes delitos de opinión. En la cárcel de Las Ventas, con capacidad para 200 reclusas, se hacinan más de cinco mil. Se han habilitado para prisión cuarteles, edificios ruinosos y hasta naves industriales arrasadas por la guerra. Esta masificación, con la consiguiente falta de higiene, acarrea frecuentes epidemias.

El hacinamiento de las cárceles fuerza al vencedor a mostrarse magnánimo. A los once meses del final de la guerra se dan por prescritos todos los delitos que hayan merecido penas inferiores a doce años. Poco después, se otorga libertad condicional a los reclusos condenados a menos de seis años de prisión, aunque no podrán acercarse, mientras dure su pena, a menos de 250 kilómetros de su residencia.

Después de un primer y urgente escrutinio, la cifra de presos desciende a 270.719. Todavía son demasiados. En noviembre de 1939, una liberación masiva la reduce a 90 000.

Mientras tanto, cientos de tribunales militares trabajan a destajo en consejos de guerra sumarísimos, en los que cada caso queda visto para sentencia en menos de media hora. En uno de los numerosos procesos colectivos, se juzga a dieciocho reclusos acusados de diversos delitos. El más joven es Ernesto Sempere, de diecisiete años, denunciado por compañeros de instituto por republicano y por dibujar chistes antifascistas durante la guerra, cuando tenía quince años. La fiscalía lo acusa de «utilizar la caricatura para denostar nuestro Glorioso Movimiento y exaltar la causa roja». El abogado defensor, que actúa de oficio en la pantomima, se dirige al juez:

—Señoría, aquí tiene a dieciocho rojos. Hay dieciséis que tienen las manos manchadas de sangre y merecen ser condenados a muerte, y dos jovencitos que tienen pequeñas salpicaduras.

Con abogados defensores así, no necesita uno fiscales.

Las pequeñas salpicaduras le suponen a Ernesto una condena de veinte años y un día de prisión, por un delito de adhesión a la rebelión.

El jefe de la oficina jurídica del Caudillo, Lorenzo Martínez Fuset, le presenta diariamente a Franco, a la hora de la sobremesa, mientras toma café con la familia, las listas de los condenados a muerte. El Caudillo repasa la lista en busca de algún nombre conocido. Franco va anotando al margen del folio la inicial E (enterado) o «garrote y prensa», si quiere que se publique en los medios.

El escritor Ernesto Giménez Caballero loará la estilográfica del Caudillo, «el falo incomparable» de Franco que decide sobre la vida o la muerte; pero la verdad es que para este menester el Caudillo utiliza un lápiz Faber que pinta azul por un lado y rojo por el otro.

Los historiadores discrepan sobre el número de fusilados en los primeros años de la posguerra. Unos creen que fueron unos 24 000, otros elevan la cifra a 40 000 e incluso a 50 000.

El padre José Agustín Pérez del Pulgar, en sus desvelos por regenerar espiritual y materialmente a los presos, idea un sistema para que «contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista». Con este propósito se funda un Patronato de Reducción de Penas por el Trabajo que permite a los presos políticos redimir un día de condena por cada dos de trabajo. El preso percibe el salario mínimo de un obrero sin cualificar, 4,75 pesetas diarias, que se reparten del siguiente modo: 1,40 para el Estado, por gastos de manutención; 0,35 para sobrealimentación del trabajador; 2,00 para la esposa, si la hubiere, siempre que esté casado por la Iglesia; 1,0 por cada hijo y 0,50 para los gastos de bolsillo del reo.

SARNA. Desaparece rápidamente SIN BAÑO. Tratamiento moderno, seguro e inofensivo. Antisárnico Martí. Registrado en Sanidad. Venta en farmacias y centros específicos de toda España, y en Parlamento, 17. Barcelona.

Jacinto González Caramillo, el padre de Teófilo, cumple condena en la cárcel de Baeza. Aprovechando los ocasionales viajes del camión de la chatarrería donde trabaja, Teófilo lo ha visitado un par de veces para llevarle comida y ropa limpia. La última vez tuvo que esperar dos horas porque los presos estaban recibiendo una charla cuaresmal a cargo de unos padres dominicos, especializados en la redención de almas perdidas. La norma carcelaria es clara: «Además de la reeducación de la voluntad por la disciplina y el trabajo, se ejercerá una propaganda racional y noble de naturaleza religiosa, patriótica y familiar». La regeneración de los presos políticos, y población reclusa en general, incluye el saludo diario al director de la prisión y el canto del Cara al Sol, formados en el patio, misa de campaña dominical, con sermón, y sesiones de catequesis, además de predicaciones cuaresmales. La asistencia a misa y a la catequesis se premia con pequeños beneficios penitenciarios.

«Uno de los episodios más duros que viví en el Penal ocurrió durante la llamada “comunión general” del domingo de Resurrección de marzo de 1941 (tras la festividad de Semana Santa). Semanas antes, los jesuitas de Oña habían preguntado y obtenido los nombres de trece de los presos que podrían tener influencia sobre los demás en labores de captación. Y, entre los elegidos (médicos, ingenieros, un catedrático de instituto, etc.), me incluyeron a mí por no sé qué ignorados méritos. En virtud de ello, tuve que soportar el asalto de varios jesuitas, empeñados en que “deberías dar ejemplo como católico; sabemos que lo eres”. Les confirmé mis creencias religiosas, pero insistí en que hacía ocho meses que mi padre, republicano, idealista e inocente de delitos de sangre, había sido fusilado. Y yo los asociaba instintivamente con los asesinos. Ante sus protestas, yo porfiaba en mi razona¬miento: “Ustedes no serán culpables, pero sus amigos, sí”. Nada pudieron conseguir. No sólo no comulgué, sino que, en plena misa solemne y en la consagración, permanecí de pie con un numeroso grupo, mientras el resto de penados y autoridades se arrodillaban. Exteriorizábamos así nuestra protesta por tantos atropellos, por tanto dolor, por tantos muertos en el penal, por tanta ignominia. Aquel acto se tomó como sedición. Durante semanas, estuvimos sometidos al acoso de los responsables del Penal y el ambiente era muy tenso. Una noche, llamaron a formar al grupo llamado “Los 13 de la Fama”. Éramos los siguientes: Pablo Ávila Menoyo, Humberto Blanco Moreno, Manuel Castillo García-Negrete, Santiago De la Cruz Touchard, Luis Díaz Serrano, Angel Galarreta Maestre, Pedro Garrigos Sevilla, Juan Antonio Gaya Ñuño, Juan José Genose Coronas, José Goicuría Ibarra, Antonio Moraleda Gutiérrez, Manuel Pons Quibus y Ernesto Sempere Villarrubia. La Guardia Civil se presentó en el penal. Nos ataron a todos los compañeros, unos a otros, con alambres. Nos metieron en un camión. Y el camión arrancó. En ese momento, estábamos seguros de que íbamos a ser fusilados.»

La sangre no llega al río: sólo los deportan a la Prisión Provincial de castigo de Las Palmas de Gran Canaria.

Pocos presos son sinceros: en cuanto los vigilantes les dan la espalda se mofan de la religión y del Movimiento.

Después del Cara al Sol, durante los preceptivos gritos de rigor, los penados de las últimas filas aprovechan que los funcionarios no los oyen para gritar «¡Viva Azaña!» en lugar de «¡Viva España!».

No todos se muestran tan rebeldes. Muchos colaboran con Redención, la revista de los presos, particularmente en la sección de poesía carcelaria, «Musa redimida». También publican artículos en alabanza del Caudillo o del Régimen o acatan dócilmente las consignas de la Nueva España y se arrepienten de su pasado, pero no sabemos si lo hacen de corazón o por las ventajas carcelarias que les comporta.

Fuera de las cárceles, los pertenecientes al grupo social sospechoso, los obreros, son atentamente vigilados por los cuerpos de represión del Estado. Lo que más teme un ciudadano es verse obligado a visitar la comisaría o el cuartelillo. El maltrato físico y la tortura son corrientes en los interrogatorios o como correctivos de pequeños delitos. Entre el equipamiento de los centros de detención suele figurar un vergajo, instrumento de castigo singularmente eficaz para arrancar confesiones o estimular propósitos de enmienda.

Un chiste refleja el miedo de los humildes a la autoridad:

«Un campesino que lleva un saco al hombro se encuentra con una pareja de Guardia Civil caminera con sus tricornios charolados, sus bigotes y sus mosquetones.

»—¿Tú qué llevas ahí? —lo increpa el guardia de mayor graduación.

»—¿Aquí, en el saco? —El campesino lo deposita en el suelo y se apresura a desatar la cuerda que lo cierra—. Mi cabo, es un aparato con motor de gasolina que se mete en el pozo o en la acequia, y sirve pa sacar agua para regar una huertecilla que tengo —explica.

»—Eso se llama bomba de agua —lo ilustra el guardia.

»—Lo sé, mi cabo, pero si empiezo diciendo “bomba” usted a lo mejor no me deja ni acabar de decirlo».

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Franquismo

Acontecimiento: Posguerra

Personaje: Varios

Comentario de "Los años del miedo"