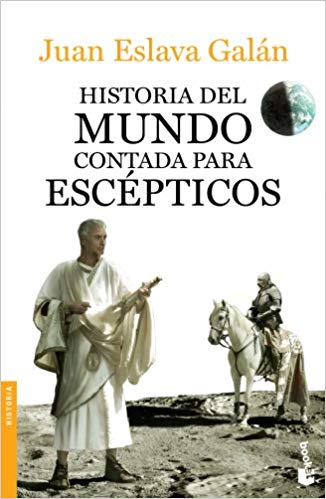

Historia del mundo contada para escépticos

Historia del mundo contada para escépticos

Introducción

En mi remota juventud, cuando todavía soñaba con ser arqueólogo, asistí al prehistoriador Antonio Beltrán en una visita a las pinturas rupestres de la cueva de la Graja, en Jimena, Jaén. Lo acompañaban varias alumnas que, por una de esas extrañas coincidencias de la vida, eran, todas ellas, guapas y excelentemente proporcionadas. Una me ganó el corazón cuando le preguntó al sabio, según ascendíamos, jadeantes, monte arriba: «Don Antonio, estoy yo pensando… Lo de los asirios ¿viene antes o después de los romanos?»

A veces, en el transcurso de los años, me asalta el recuerdo de aquel momento perdido en el tiempo. La respuesta obvia a la indagación de la muchacha, «Asiria viene antes que Roma», no todo el mundo la conoce.

Natural. Casi todo el mundo pasa por la escuela o por el instituto estudiando Historia como una asignatura más, prescindible, incluso antipática. Y no digamos los chicos de la LOGSE, cuyo programa se diseñó específicamente para mantenerlos en la turbia y cálida placenta del analfabetismo.

Pasado el tiempo, muchos ciudadanos lamentan no haber prestado más atención a sus lecciones de Historia, como parte de una culturilla general que nunca sobra y que a veces incluso echan en falta.

Por eso, porque a ciertos lectores les interesa el pasado, me quiero embarcar en la grata tarea de componer libros de divulgación histórica que ayuden a contextualizar las películas, las series de la tele y las novelas ambientadas en el pasado. También los mitos históricos que nos salen al paso hasta en la publicidad (polvos Cleopatra, medias Mesalina, coñac Felipe II, etc.).

A estas personas, y a mis fieles lectores que tanto me quieren y tanto me ayudan, dedico este libro. Me he propuesto contar una historia sin mayores pretensiones, sencilla, esquemática y lo menos farragosa posible, como dicha al amor de una mesa camilla antigua, de las de brasero bajo las faldas, una tarde lluviosa de invierno, la sobremesa del domingo, cuando uno se enfrasca en los recuerdos familiares.

Es ésta, pues, una historia modesta, pero creo que honrada, sin ínfulas, muy personal si se me permite expresarlo así, y de antemano pido perdón por mi osadía al invadir sus predios a los historiadores profesionales, «ese gremio ajeno a los intereses de la comunidad humana que les paga el sueldo» (Fanjul, 2012, p. 213). Prometo no abrumar con fechas, nombres propios ni erudiciones innecesarias. Como dice la protagonista de El hotel encantado, de Wilkie Collins: «Los hechos son poca cosa, sólo le confiaré impresiones.» Quiero decir que esta historia es mi propia interpretación de la Historia en un libro de quinientas páginas —el editor me ha advertido que no me alargue más— que no pretende mayores alcances. Por otra parte, la Historia imparcial y definitiva, el producto científico irreprochable, me temo que no existe, y que me perdonen los historiadores académicos que creen escribir obras definitivas y se imaginan a Clío, la musa de la Historia, una moza robusta y apetecible, recibiéndolos a porta gayola. No, queridos amigos, la musa es una chica voluble que olvida pronto a sus amantes y los renueva continuamente. Dicho de otro modo y sin extremar la metáfora: Clío no se casa con nadie, la disciplina histórica tiene tanto de arte como de ciencia, y cada generación parece condenada a reescribir y a corregir la historia que le legó la generación anterior. El académico ultramegaespecializado, el que se sabe en posesión de la verdad, tiende a olvidar que, dentro de una generación, esos discípulos criados a sus pechos que lo sucederán en la cátedra pondrán en solfa su obra, la considerarán superada y le enmendarán los errores. Justo lo que él hizo con sus maestros.

Al maestro, cuchillada. Así es la vida. Y así se escribe la Historia.

El que esto firma ha tenido la suerte de nacer en la Europa de tradición cristiana, lo que no fue incompatible con la desgracia de nacer en la España nacional-católica del primer franquismo. Estas circunstancias biográficas nos determinan. Por eso (y por falta de espacio para mayores empeños) va a componer el presente relato para gente en la misma o parecida orteguiana circunstancia.

El cristianismo puede que sea tan falso como el resto de las religiones reveladas o por revelar, pero la gente que lo cursó desarrolló una civilización superior, con todos sus fallos, al resto de las civilizaciones. Por eso éste es un libro cristocéntrico, eurocéntrico o incluso etnocéntrico, exaltador de la civilización occidental nacida en Europa y de su expansión mundial. A esta edad uno ya puede permitirse el lujo de ser políticamente incorrecto, ¿verdad?

Nada más. Penetremos ahora en nuestra historia con todo el respeto que merece, como decía Goethe, «el misterioso taller de Dios».

CAPÍTULO 1

El planeta de los simios

Salí del cine un poco conmovido, como siempre que veo Blade Runner (y ya la he visto más de una docena de veces). Se había hecho de noche, lloviznaba y hacía frío. Me subí las solapas del abrigo, abrí el paraguas y me dirigí a casa. Por las aceras brillantes de farolas y neones rememoré las últimas palabras de Roy Batty, el replicante guapo: «Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais… atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.»

El replicante, tan humano como los humanos que lo crearon, lamenta, más que su muerte, la pérdida de sus recuerdos. Quizá sea que no somos, al cabo de la vida, más que lo que hemos vivido, la memoria.

Llegué a casa, cené los restos del guisado de mediodía y me fui a la cama. Me acompañaba todavía la película. Desvelado, tomé un libro que llevaba un tiempo en la estantería, un libro sobre la historia del mundo, o sea, sobre los recuerdos de la humanidad.

La humanidad, como cualquier persona, guarda una memoria fragmentaria e imprecisa de su pasado, pensé. El libro comienza de manera algo anodina: «El hombre es el animal que se hace preguntas. Desde que el desarrollo del cerebro nos permitió escapar del eterno presente en que viven los animales, comenzamos a formularnos preguntas de dificultosa respuesta: ¿de dónde venimos?, ¿de dónde procede cuanto nos rodea?»

En este punto pensé en el replicante Roy, que se hacía las mismas preguntas: ¿de dónde vengo?, ¿adónde voy?, ¿cuánto tiempo me queda?, ¿cómo puedo salvar mis recuerdos antes de que se disipen «como lágrimas en la lluvia»?

Relatar los recuerdos es una manera de salvarlos: por eso escribimos. Por eso leemos también. Por eso nos interesa la historia. Por eso estamos leyendo, ahora, esta historia del mundo.

Comencemos por el remotísimo principio. Hace unos quince mil millones de años se produjo un estallido en medio de la nada, lo que los científicos llaman el Big Bang («la gran explosión»).

Lo que estalló y puso en marcha el universo era una densa concentración de materia y energía que llamaremos «la nuez primordial». Ese estallido originó el espacio y el tiempo, que antes no existían. Es inútil preguntarse qué había antes del principio: ese concepto «antes» es absurdo porque el tiempo no existía. Igualmente inútil es preguntarse en qué punto comenzó todo: antes del principio no había lugar, no había dimensión espacial.

—¿No pudo ser Dios el origen de esa nuez primordial? —sugieren algunos creyentes.

—Hombre, usted es muy dueño de creerlo si eso lo tranquiliza, pero el caso es que conocemos con bastante precisión el origen de los dioses de las diferentes religiones, incluido el de la cristiana (todos invención humana), pero todavía ignoramos el origen de esa nuez primordial cuyo estallido puso en marcha el universo.

Después del Big Bang, la materia y la energía contenidas en la nuez primordial comenzaron a expandirse en todas direcciones y a vertiginosa velocidad.

Esa explosión no ha terminado. Habitamos un universo en el que las galaxias se alejan de las galaxias (justo como un gas comprimido que, liberado, tiende a ocuparlo todo). Más allá de Orión, más allá de las puertas de Tannhaüser, la propia expansión del Big Bang crea el espacio, y el proceso de la expansión crea el tiempo. Por consiguiente, el espacio y el tiempo también se expanden con el universo.

El Big Bang liberó masas de gas que se concentran en nubes moleculares y se transforman en galaxias y estrellas. Existen millones de estrellas, trillones quizá, muchas más de las que podemos imaginar. En medio de esa multitud mareante, el Sol sólo es una más de las cuatrocientas mil estrellas que conforman la Vía Láctea. Ni siquiera es de las más importantes, sólo es una estrella de rango menor. La propia Vía Láctea no es más que una galaxia de segunda división en el conjunto de los millones de galaxias que conforman el universo.

Como todas las estrellas, el Sol se formó de una condensación o nebulosa de polvo y gases que se contrae, al girar sobre su eje (debido a su campo gravitatorio). La energía cinética de la materia, la que produce su propio movimiento, se convierte en calor al concentrarse. Entonces el centro de la nube eleva su temperatura hasta el punto de desencadenar una fusión nuclear: el hidrógeno se convierte en helio y origina una masa incandescente de materia, lo que llamamos una estrella. Así nació el Sol hace unos cuatro mil quinientos millones de años.

No quedó así la cosa. Algunos núcleos de polvo y gas del remolino solar se condensaron igualmente, pero no alcanzaron la temperatura adecuada para la fusión nuclear. Estrellas fallidas, se convirtieron en planetas, los planetas del sistema solar; entre ellos, la Tierra. Si contemplamos nuestro entrañable planeta azul desde el espacio (esas fotografías tomadas desde los satélites), encontramos una imagen serena, casi bucólica: azules mares y verdes continentes moteados de nubes.

En realidad, el aspecto de la Tierra es bastante engañoso. Por fuera está rodeada por una atmósfera rica en oxígeno e hidrógeno, agua y aire, que ha contribuido a enfriar una tenue corteza, pero esta capa superficial en la que vivimos no es muy profunda: apenas seis kilómetros a partir del fondo del mar y hasta treinta o cuarenta en tierra firme. Debajo de esa corteza perduran las altísimas temperaturas. Una potente capa aislante de unos tres mil kilómetros de espesor, rica en hierro y magnesio, envuelve un núcleo de hierro y níquel, un gel candente como los metales de los altos hornos.

La corteza de la Tierra, el suelo que pisamos, no es uniforme ni firme: está formada por placas tectónicas que flotan sobre el inestable magma interior, lo que explica la existencia de las fallas y encabalgamientos que producen el relieve. También los terremotos, maremotos y otros desastres naturales. Los volcanes son poros de esa corteza que comunican con las capas interiores y a veces vomitan magma ardiente.

Al principio, cuando la Tierra se formó y la corteza exterior se fue enfriando, sólo existía un continente (Pangea), rodeado de un gran océano. Hace unos dos mil millones de años, el deslizamiento de las placas tectónicas fracturó esa corteza y la dispersó como las piezas de un rompecabezas, que son los actuales continentes e islas.

En la Tierra abundaban el oxígeno e hidrógeno que componen el agua, además del nitrógeno, el anhídrido carbónico, el amoniaco y el metano.

Hace unos tres mil millones de años, quizá más, la combinación de unas sustancias produjo una reacción química que originó ácido desoxirribonucleico, o ADN, el núcleo de la vida. Ése fue el origen de la vida sobre la Tierra.

Al principio, la vida se limitó a células muy simples, pero hace unos ochocientos

millones de años esas células comenzaron a intercambiar genes, se diferenciaron y evolucionaron hasta constituir algas, gusanos, medusas, estrellas de mar y otras formas simples de vida animal o vegetal que poblaron los océanos.

Hace unos seiscientos millones de años, esa vida había evolucionado hasta crear animales más complejos, provistos de huesos o caparazones, que dejaron restos petrificados (los trilobites y otros fósiles). Hoy los encontramos en montañas muy alejadas del mar, pero algún día fueron fauna marina.

CAPÍTULO 2

El parque jurásico

Un buen día, hace unos trescientos millones de años, un pez, el sarcopterigio, salió del mar y se adaptó a vivir fuera del agua (para lo cual tuvo que evolucionar hasta convertir sus aletas en patas y sus vejigas natatorias en pulmones). Ya hacía ciento cincuenta millones de años que la Tierra se había cubierto de un manto vegetal que proporcionaba abundante alimento. Los primeros animales que la poblaron fueron anfibios, los antepasados de las ranas y las salamandras. Después, continuando la cadena evolutiva, aparecieron los reptiles, entre ellos los dinosaurios que dominaron la Tierra hace entre doscientos y sesenta millones de años.

¡Los dinosaurios! ¿Quién no ha soñado con ellos cuando era niño o, ya de mayor, después de ver Parque Jurásico? Aquellos enormes animales (aunque también los había diminutos) se extinguieron probablemente a causa del impacto de un meteorito. La nube de cenizas impidió durante muchos meses que los rayos solares llegaran a la Tierra, lo que agostó la vegetación y provocó la muerte por inanición de los dinosaurios (primero los que se alimentaban de plantas y después los depredadores de esos herbívoros).

Los nuevos inquilinos de la Tierra, desde hace unos cincuenta millones de años, fueron los mamíferos: los antepasados de los elefantes, ciervos, equinos y felinos.

¿Y el hombre?

Hace «sólo» seis o siete millones de años, la selva del África austral (la actual Tanzania y regiones limítrofes) era una maraña de árboles tan densa que apenas la penetraba la luz del sol.

En esos árboles vivían distintas especies de primates homininos que se alimentaban de frutos, nueces, tallos tiernos, raíces, insectos y huevos.

Aquellos seres vivían tan felices como los chimpancés actuales, sin más trabajo que buscar fruta cuando tenían hambre y aparearse cuando las hembras se mostraban receptivas. Durante mucho tiempo se mantuvieron en esa adánica inocencia, libres de cuidados, ni envidiosos ni envidiados.

Pero hace unos dos millones y medio de años, un cambio climático enfrió y secó la Tierra. (Esos cambios son frecuentes en la vida de la Tierra, pero como no los abarca la escala humana, no los percibimos.)

¿Qué ocurrió? Grandes extensiones de selva se transformaron en praderas de hierbas altas (gramíneas perennes) salpicadas de arbustos y matorral: la sabana africana.

Los antepasados del gorila, el chimpancé, el bonobo y el orangután siguieron viviendo en la selva, pero el antepasado del hombre abandonó la selva para adaptarse a la pradera.

En la pradera, los animales se dividen en dos grupos: los que comen hierba (gacelas, ciervos, antílopes, etc.) y los que devoran a los que comen hierba (leones, tigres, leopardos, panteras, lobos…).

Los que comen hierba (herbívoros) habían desarrollado mecanismos de huida: eran velocistas natos, tan rápidos que, en caso de peligro, dejaban al monillo arborícola muy atrás. ¿Recuerdan el chiste de los excursionistas que se metieron por error en una dehesa de toros bravos? ¿A quién empitonará antes el miura? Respuesta correcta: al más lento, al cojo.

En la pradera primigenia, ¿a quién devoran primero el tigre, el león o el lobo?

A nosotros, al indefenso y torpe monillo que se ha atrevido a descender del árbol. El duelo no podía ser más desigual: los carnívoros puros, que tenían fuerza, garras y colmillos, frente al débil monillo, corto de vista y de olfato, lento de reflejos, lentísimo en la carrera y provisto de unas uñas y unos dientes menuditos, inofensivos, que daban pena.

Eso éramos: el último de la fila en el aula de la evolución, el más lerdo del pelotón de los torpes, el hazmerreír de la Creación.

El hominino tuvo que espabilar. Lo primero que hizo fue adoptar la postura erguida, sostenido sobre los pies, que le permitía otear por encima del yerbazal y percatarse de cualquier movimiento sospechoso que delatara la proximidad de un depredador.

Fuera de su medio habitual, el pobre hominino pasaba más hambre que un caracol

en un espejo. Se resignó a comer de todo: unas majoletas, un puñado de moras, una lechuga mustia, incluso la carroña que dejaban las fieras después de un festín. De frugívoro (comedor de fruta) se transformó en omnívoro (el que come de todo). Así, probando, probando, descubrió que la carne es muy energética, pura proteína, y se aficionó a ella. Es natural, su creciente cerebro le exigía proteínas.

—¿Carne? —replica el hominino, nuestro querido antepasado—. ¿Podemos llamar carne, sin sarcasmo, a esos cuatro pingajillos que apuramos de los huesos mondos que desprecian los leones, las hienas y los buitres después de sus banquetes?

Lleva toda la razón. Su tragedia es que está mal dotado para la caza. Si el hominino quiere sobrevivir, tiene que cazar, pero ¿cazar qué? Todos los bichos, excepto la tortuga y el caracol, corren más que él. Contrastado con los otros mamíferos de la pradera es un mierdecilla: ni alcanza la velocidad necesaria para perseguir a sus posibles presas ni dispone de colmillos y garras para matarlas.

¡Qué contrariedad! (O ¡qué putada!)

CAPÍTULO 3

La evolución humana o a la fuerza ahorcan

¿Qué hacer? Lo primero, no ponernos nerviosos. Evaluemos fríamente el material que aportamos a la reñida carrera evolucionista. Desnúdese, lector o lectora, y mírese en el espejo del ropero, de cuerpo entero. Compárese ahora con los otros mamíferos superiores, con el caballo, con el león, con el tigre, con el elefante…

Sí, ya lo sé: lo que el azogue refleja es un alfeñique que no tiene media bofetada. Vístase ahora con atuendos Coronel Tapioca o con los productos que venden en la sección de caza de El Corte Inglés. Nuevamente al espejo. En postura gallarda, abombado el pecho, el pie sobre un melón tan alto como la cabeza de un tigre, sostenga la fregona e imagine que se trata de ese estupendo fusil de grueso calibre con el que nuestro bienamado monarca abate elefantes en Botsuana.

¡Qué cambio, ¿eh?! Provisto de las herramientas que ha fabricado aplicando su desarrollado cerebro, el alfeñique se nos ha convertido en el más peligroso depredador de la naturaleza. Ni corre más que sus eventuales presas, ni tiene fuerza para detenerlas, ni garras para agarrarlas, ni colmillos para degollarlas, pero está acabando con el reino animal.

¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos evolucionado más que ningún otro ser en la Tierra. Durante mucho tiempo, un abismo de miles de siglos, nos resignamos a nuestra humillante condición de simples carroñeros. De pronto, el paulatino desarrollo de nuestro cerebro y la creciente habilidad de nuestras manos se combinaron para fabricar y manejar herramientas cada vez más complejas: lascas de sílex cortantes como navajas, núcleos de piedra (las primeras hachas o martillos), estacas para golpear o palos aguzados como lanzas… hasta acabar en la escopeta T- Rex capaz de fulminar a un elefante (aunque después, cosas de la edad, demos gatillazo con la rubia teutona).

Ese progreso nos ha permitido salvar la distancia que separa al carroñero del cazador: un avance inconmensurable.

Es conmovedor. Confrontado con un entorno hostil, para el que no estaba equipado, aquel tatarabuelo nuestro sacó fuerzas de flaqueza y desarrolló un notable cerebro que aventajaba en inteligencia al de los otros mamíferos. De este modo compensó su poquedad física. Pronto reparó en que las garras y los colmillos se podían suplir con palos y piedras. La casi continua posición bípeda le permitió servirse de las extremidades delanteras. La mano, con la que antes se agarraba a las ramas de los árboles, le servía, ya en tierra, para aferrar piedras y palos y convertirlos en herramientas.

Imaginemos la escena. Hace cinco millones de años. En el borde del bosque tupido, una manada de homininos se sostiene sobre las patas traseras mientras otea la herbosa sabana espiando cualquier movimiento: su aguzado instinto le dice: «Ahí están los mamíferos que puedes comer, los antílopes, los ciervos, las jirafas (sus antepasados, quiero decir), pero también están los leones que pueden devorarte.»

¡Un momento! ¿Qué llevamos en la mano? ¡Los adultos portamos palos afilados!

¡El sustituto de los colmillos y las garras que nos faltan!

«Aquella mañana se había dado cita allí toda nuestra historia: todo lo que íbamos a ser y todavía podemos ser.»

Piedras y palos: las primeras herramientas, las primeras armas.

Al tatarabuelo nuestro que comía de todo y andaba sobre las patas traseras lo llamaremos australopiteco. Era del tamaño y peso de un chimpancé (1,30 m y 35 kg) pero ya tenía los pies y las manos como nosotros. Con ser un adelantado para su tiempo, su cerebro resultaría bastante insatisfactorio para las exigencias actuales: unos 500 CC de capacidad, poco mayor que un puño (nosotros tenemos entre los 1.100 y los 1.500 CC; los de Bilbao, incluso un poco más).

El australopiteco talla piedras, lascas con filos cortantes como cuchillas y hachas multiusos, sin mango. Aprende a cazar, a tender trampas, a defenderse de sus depredadores. Sale de su rincón africano y coloniza los nuevos territorios de Eurasia (el continente formado por Europa y Asia) hace un millón y medio de años.

¡Lástima que tan brillante carrera se truncara! Aquellos primeros homininos que

se extendieron por el mundo se extinguieron hace un millón de años. Un intento fallido de la humanidad, en eso quedó tanto esfuerzo evolutivo. Pero el mismo tronco tenía otros retoños…

CAPÍTULO 4

Cromañones y neandertales

Transcurren unos cientos de miles de años hasta que, hace unos cien mil años, la fértil África lo intenta de nuevo, esta vez con más éxito, y produce al Homo sapiens u «hombre sabio», el hombre actual, una especie que, lejos de extinguirse, se ha reproducido y se reproduce hasta constituir la plaga más peligrosa del planeta.

La principal característica del sapiens, la que lo hace verdaderamente sabio, es el lenguaje.

El lenguaje le permite comunicar la experiencia a las nuevas generaciones y asegura su progreso, mientras que sus compañeros de viaje, los restantes animales, sólo evolucionan lentísimamente, por mutaciones genéticas. No hay color.

El desarrollo del lenguaje está relacionado con el de la laringe, que se produjo cuando el mono humano alteró su mecanismo respiratorio para que le permitiera acometer mayores esfuerzos sin asfixiarse. La laringe descendió en la garganta, paulatinamente (a lo largo de muchas generaciones, claro está)

Así hemos llegado. Lo preocupante del caso es que los hombres de hoy padecemos un grave desfase: nuestra evolución tecnológica no se corresponde a la psicológica. Debajo del superficial barniz de la educación sigue latiendo el animal primitivo que frecuentemente perpetra animaladas. Pensemos en los alemanes del tiempo de Hitler: la sociedad aparentemente más culta y evolucionada de la Tierra, la que ha producido luminarias como Hegel, Beethoven y Einstein, se pone de pronto, con su avanzada tecnología, al servicio de una crueldad tribal impensable en las sociedades más salvajes e incivilizadas de la Tierra. ¿Recuerdan la fábula de El señor de las moscas, la estupenda novela de William Golding? Pues eso.

Perdonen la digresión. Vuelvo al meollo del asunto: hace cien mil años, algunos Homo sapiens africanos salieron de su continente y colonizaron el resto del mundo. Al llegar a Oriente Medio se encontraron con una especie europea autóctona: el hombre de Neandertal. Desde nuestro canon estético, el neandertal no era ningún guaperas. Cuasimodo, el campanero de Notre-Dame de París, la inmortal novela de Victor Hugo, podría pasar por neandertal: cabezón, paticorto, achaparrado, fornido y con una jeta francamente fea en la que llamaban la atención una nariz excesiva, la visera ósea sobre los ojos, la frente huidiza y la potente quijada desprovista de mentón.

A pesar de su aspecto brutal, el neandertal era inteligente y sociable, había desarrollado el habla, fabricaba herramientas de piedra y madera adecuadas a diversos usos, se protegía del frío con pieles, amparaba a los miembros débiles de la horda y enterraba a sus muertos con cierta ceremonia, lo que indica que creía en la prolongación de la vida después de la muerte.

Las dos especies, sapiens y neandertal, coexistieron durante un tiempo, sin tratarse mucho (entonces el mundo estaba poco poblado y podían evitarse), pero al final el neandertal, menos apto para la vida moderna, se extinguió. Algunos autores implican al sapiens en tan turbio asunto.

El sapiens, al que en Europa llamamos hombre de Cromagnon, señoreó el mundo y, gracias a su inteligencia, se adaptó a las cambiantes condiciones ambientales de cada lugar.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Varios

Periodo: Varios

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Historia del mundo contada para escépticos"

Presentación del libro por el autor en «Periodista Digital»