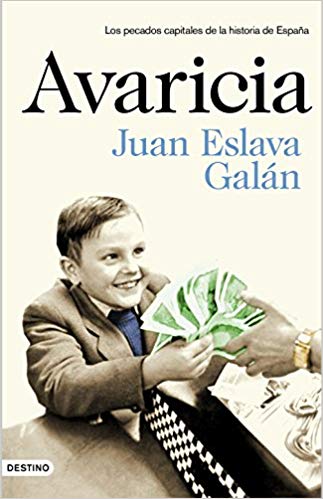

Avaricia

Avaricia

INTROITO

La otra tarde, en mi semanal retiro con mi director espiritual, le pregunté:

—Padre Fornell S. J., ¿en qué pecado nos ejercitamos más los españoles?

—La envidia, sin duda —respondió categórico.

—¿Y después de la envidia?

Meditó gravemente unos segundos.

—Contra lo que puedas pensar, no es la lujuria, hijo mío, sino la avaricia: el afán desordenado de acumular riquezas —declaró—. Ahí sucumbimos todos los naturales de esta bendita tierra de María Santísima, las diecisiete autonomías embuchadas en la misma tripa, desde el demagogo de Marinaleda, con su pañuelo-bufanda palestino y su dentadura equina, hasta el constructor analfabeto que apalea millones, pasando por los que predicamos contra ese pecado y luego no nos aplicamos el sermón.

—¿Los presbíteros? —manifesté mi extrañeza.

—Sí, hijo mío, no me seas simple: un cura se podría muy bien mantener con los estipendios que percibe por bautizos, responsos, misas, entierros y otras ceremonias, dado que no tiene familia que mantener y que la casa parroquial le sale gratis. Pues no, el curita no tiene bastante y sueña con alguna canonjía. Y si el canónigo quiere ascender a obispo, el mitrado… ¿pensarás que se conforma con su vida regalada? Pues no, todos quieren llegar a arzobispo y los arzobispos a cardenal y los cardenales… ¿qué cardenal no ha soñado en la intimidad de su alcoba con vestirse de blanco y bendecir urbi et orbi desde el balcón de San Pedro…?

—O sea, papa.

—¡Claro, criatura, y más ahora que tenemos dos, el emérito y Paquito, el felizmente reinante!

—O sea que la codicia es normal, consuetudinaria como si dijéramos.

—No, no es normal: es avaricia, el afán desordenado por poseer: pisos, coches, relojes, mansiones, títulos, honores, mujeres… ¡Sumar más y más de aquello que ambicionas! Acuciado por su codicia, el avaro no conoce ningún límite, nada colma su apetito. ¿Tú has estudiado griego?

—Tres cursos solo, a trancas y barrancas. Era un estudiante negado —confesé.

—Los antiguos griegos (poco que ver con los actuales) apreciaban sobre todas las virtudes la sobriedad, la mesura, la moderación. Decían Παν μέτρον άριστον (Pan metron aristón), o sea, cada cosa en su justa medida, nada en exceso. Y ahí entraba también la riqueza. El codicioso, el avaro incurren en la hybris, la desmesura, y por ello merecen el castigo de los dioses.

Me despedí con el corazón un poco encogido, regresé a mi honesto Simca 1000 y de regreso a casa puse la radio. Salió ese grupo vasco, El Consorcio, cantando:

«Todos queremos más / Todos queremos más / todos queremos más / y más y más y mucho más. / El pobre quiere más / el rico mucho más / y nadie con su suerte / se quiere conformar. / El que tiene un peso / quiere tener dos, / el que tiene cinco / quiere tener diez, / el que tiene veinte / busca los cuarenta, / y el de los cincuenta / quiere tener cien. / La vida es interés / el mundo es ambición / pero no hay que olvidarse / que uno tiene [un] corazón».

La tele estaba fatal: tertulianos sabelotodo y desveladores de apareamientos de famosos o famosillos. Un poco deprimido, apagué el receptor, le cambié el agua al canario, cené temprano y frugal —la ropavieja del cocido de ayer— y me fui a la cama. Desvelado, me puse a darle vueltas a lo de la avaricia/codicia y compuse este dictado incompleto pero representativo que a continuación detallo.

CAPÍTULO 1

EL CASO DE LA PRESTAMISTA IMPACIENTE

Baldomera Larra (hija del famoso articulista que a veces firmaba como Fígaro) había triunfado en la vida: casada con el médico de Amadeo de Saboya (el rey del que Adela, la otra hija de Larra, era amante), gozaba de una buena posición entre la nueva clase burguesa que alardeaba de posibles paseando por el Prado en carretela propia y luciendo vestidos que sus modistas copiaban de figurines de moda parisinos.

Esa vida regalada de doña Baldomera se torció cuando Amadeo regresó a Italia y su médico cesante emigró a Cuba, a probar fortuna, llevándose la llave de la despensa. Quiero decir que doña Baldomera quedó desasistida y en francos apuros económicos.

Doña Baldomera, que era mujer de recursos, no se amilanó. Pidió prestada a una amiga una onza de oro y al mes siguiente le devolvió dos.

—¿Cómo has conseguido tanta ganancia? —inquirió la amiga que ya daba la onza por perdida.

—Invirtiendo con cabeza.

—¿Y si te doy más dinero me lo inviertes?

—Bueno.

Al mes siguiente, la inversora recuperó su dinero más el 30 por ciento.

—Vuélvelo a invertir, por favor.

La noticia de los beneficios de doña Baldomera atrajo a otros pequeños ahorradores, que le confiaban su dinero contra el correspondiente recibo y al cabo del mes recibían el aumento. Un 30 por ciento de ganancia mensual era mucho más de lo que los incipientes banqueros de la época podían ofrecer, de modo que el negocio de doña Baldomera crecía como la espuma.

—¿Cómo es posible que el dinero rinda tanto? —le preguntó su amiga.

—¡Ah, ese es mi secreto! Y puedo asegurarte que es tan simple como el del huevo de Colón.

—Pero ¿qué garantía tenemos los impositores en caso de quiebra?

—La única garantía es tirarse del viaducto —respondió doña Baldomera con una sonrisa cínica.

No hacía mucho que habían inaugurado el viaducto y ya era el lugar favorito de los suicidas madrileños.

Pronto doña Baldomera no dio abasto por sí sola para administrar el negocio. Empresaria emprendedora, abrió en la calle de la Greda una Caja de Imposiciones, con cinco empleados: el apoderado Saturnino Iruega, los escribientes Enciso, Rojas y Casanova y un recadero, Nicanor.

El fluido de cash era constante. Hasta de los pueblos peregrinaban incautos a confiarle sus ahorrillos. Con los ingresos de los nuevos impositores, doña Baldomera pagaba las mensualidades de los antiguos y aún sobraba en el cajón. Esto duró hasta que un aciago día de diciembre de 1876 un humilde impositor madrugó para retirar su rentita mensual y le dieron largas.

—Todavía no tenemos fondos —se excusó el escribiente—. Venga más tarde u otro día.

Por los mentideros de Madrid corrió la noticia de que doña Baldomera no estaba pagando los réditos de las imposiciones. Cundió el pánico entre los impositores. A media mañana una multitud enfurecida se agolpaba a la puerta de la oficina.

Nada tan alarmista como el dinero, especialmente cuando lo has depositado a cambio de un papel. La justicia intervino la caja.

—¿Caja? ¿Qué caja? Los anaqueles estaban vacíos y en el cofre fuerte solo había un número atrasado del Semanario satírico y un dedo de polvo.

Doña Baldomera había huido a Francia con documentación falsa y veintidós millones de reales (un fortunón para la época): los ahorros que le habían confiado unos cinco mil impositores. Atando cabos, la justicia llegó a la conclusión de que el milagroso negocio de doña Baldomera consistía simplemente en pagar las rentas de los antiguos impositores con el dinero que ingresaban los que en número creciente se iban incorporando. Todo fue bien mientras el volumen de ingresos superó al de los pagos, pero cuando el número de los nuevos impositores decreció, la caja se declaró en suspensión de pagos.

La clásica estafa piramidal.

Doña Baldomera vivió dos años en Auteuil (Francia). Descubierto su paradero, la justicia española obtuvo su extradición. En el juicio, doña Baldomera culpó de la ruina de su empresa a los periódicos que sembraron el pánico entre sus impositores. La condenaron a seis años de prisión, pero solo cumplió uno porque mucha gente, convencida de su inocencia, se sumó a la campaña de recogida de firmas solicitando su indulto.

La industriosa inversionista se retiró de la vida pública y no se volvió a saber de ella. Unos dicen que vivió el resto de su vida con su hermano, el compositor Luis Mariano Larra; otros, que se reunió con su marido en Cuba y que emigró a Buenos Aires, ciudad en la que falleció ya muy anciana.

CAPÍTULO 2

EL CASO DE LA ESTAFA CELESTIAL

Más ingeniosa y productiva que la estafa piramidal de doña Baldomera fue la estafa celestial gracias a la cual la Iglesia acumuló el mayor patrimonio de España juntando en una sola talega los dos emparentados conceptos de codicia y avaricia.

En el siglo XIX, la Iglesia española era la mayor propietaria de suelo tanto urbano como rústico (casi un tercio del territorio nacional cultivable).

Este inmenso patrimonio acumulado a lo largo de siglos procedía de donaciones pías y, por lo tanto, era inalienable (no se podía vender). Por eso se llamó «manos muertas», porque era una riqueza estancada que apenas producía nada.

¿Cómo amasó la Iglesia su inmensa fortuna?

Mediante la invención de una máquina de hacer dinero llamada purgatorio, la mayor estafa de todos los tiempos, sí, pero también el mejor negocio y el más saneado que se ha conocido en la historia de la Humanidad.

¿En qué consistía el purgatorio? Era un lugar intermedio, una especie de infierno provisional, en el que todas las almas pasaban una cuarentena hasta que purgaban sus pecados.

¿Alguien se salvaba del purgatorio? Nadie, en realidad. Todos somos pecadores (la rigurosa moral cristiana no consiente que nadie pase por este Valle de Lágrimas sin pringarse), por lo tanto debíamos pasar por el purgatorio antes de alcanzar el cielo.

Imaginen el panorama: gentes ignorantes y supersticiosas a las que al menos una vez por semana sermonea el cura o el fraile describiéndoles vivamente los horribles padecimientos con los que pagarán sus pecados en el purgatorio. Una vez acojonados les ofrecen un posible escape: las almas penadas se pueden rescatar mediante donaciones y limosnas entregadas a la Iglesia y mediante la adquisición de indulgencias.

Resultado: el rebaño cristiano se resignó a entregar su lana en esta vida para librarse de la chamusquina en la siguiente.

—Mira, hijo mío —le decía el padre confesor al anciano rico al que no le quedaba mucho para palmarla—: si pones a nombre de la Iglesia esa finquita te son perdonados los yerros de tu vida pecadora y vas directamente al cielo.

El atribulado pecador, las meninges estragadas por la vejez y por la enfermedad, se veía ardiendo en el purgatorio. ¿Quién le aseguraba que la viuda y los hijos iban a respetar las cláusulas testamentarias relativas a los oficios fúnebres? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, decían. ¿No reducirían los deudos el número de misas, de hachones de cera, de oficios, para ahorrar dispendios? Esta sospecha explica que le cediera a la Iglesia parte de su patrimonio sin que sus afligidos herederos pudieran evitarlo.

El abuso alcanzó tales cotas que Carlos III tuvo que emitir una cédula

prohibiendo a los confesores aprovechar la flaqueza de los moribundos para convencerlos de que testaran a favor de sus conventos. Naturalmente, no le hicieron el menor caso.

Así fue como, tacita a tacita, un siglo tras otro, el clericato español llegó a acumular un fabuloso patrimonio que, mal administrado, paralizaba la economía del país.

Hasta que la avaricia rompió el saco: el Estado ahogado de deudas dejó de creer en excomuniones y pamemas y confiscó a la Iglesia buena parte de sus bienes: la desamortización.

¿Se enmendó la Iglesia en su afán recaudador?

Solo a medias. Medio siglo después de las sucesivas desamortizaciones Alejandro Lerroux denunciaba: «Los curas se apoderan de las herencias, se procuran donaciones piadosas, catequizan a las hijas de las familias ricas (por la codicia de la dote, se entiende) y las sepultan en sus monasterios».

Hoy sabemos que el purgatorio no existe, pero el engaño que lo creó todavía se practica en múltiples residencias de ancianos regidas por religiosas, en las que, a poco que se descuide la familia, convencen al viejo para que legue sus bienes a la comunidad. Esta situación provoca gran indignación de los legítimos herederos que, en su egoísmo materialista, preferirían no compartir los bienes con la Iglesia.

CAPITULO 3

EL CASO DE LA VIUDA INSACIABLE

La reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, una napolitana alta, morena, de anchas caderas y nada mojigata, pudiera ser la reina más despabilada y liberal de cuantas calzaron corona en la historia de España. A los tres meses justos de quedarse viuda (de su tío y esposo Fernando VII) se casó en secreto con un sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz Sánchez con el que consagró el resto de su vida a tener hijos (parió ocho) y a amasar una bonita fortuna procedente, toda ella, de tráfico de influencias y de negocios más o menos turbios. La insaciable señora comenzó saqueando el tesoro real y, tras arramblar incluso con las cuberterías, no vaciló en desviar fondos estatales para sus inversiones particulares.

El político Leopoldo O’Donnell denunció en una carta a Isabel II «la insaciable sed de oro de que la reina madre está devorada. Mientras V. M. fue niña, ni se cuidó más que acumular oro y de preparar desde temprano un peculio crecido a su futura prole […] Apenas ha habido contratas lucrosas de buena a mala ley, especulaciones onerosas, privilegios monopolizadores a que no se haya visto asociado el nombre de la reina madre. El resorte para que un ministro o un hombre público haya obtenido la protección y apoyo de esa señora, o provocado su animadversión, ha sido pactar o no con ella el servicio de sus intereses. Esto lo sabe el pueblo».

Alude O’Donnell a la gestoría u oficina de influencias que la reina madre estableció en su residencia, el palacio de las Rejas (frente al actual Senado, a dos pasos del Palacio Real). Allí, en distintos negociados correspondientes a otros tantos ministerios del Estado, se atendía a todo el que deseaba que sus asuntos no se eternizaran de una ventanilla a otra («vuelva usted mañana»). Previo pago de un estipendio proporcional al favor requerido, los trámites se agilizaban y se facilitaban permisos autorizados con los correspondientes sellos y plácemes ministeriales.

Doña María Cristina y su morganático esposo, bien relacionados con la banca nacional e internacional (los Rothschild, los Laffitte y nuestro marqués de Salamanca), invirtieron sabiamente sus copiosas ganancias en los negocios más pingües, especialmente el ferrocarril, en las minas asturianas y el estanco de la sal (cinco años de monopolio), sin por ello dejar de enredar en la política nacional e incluso en la internacional (intentaron entronizar a su hijo Agustín Muñoz y Borbón en un hipotético Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia). También se convirtieron en los mayores propietarios de esclavos de Cuba.

—¿Esclavos en tiempos de nuestros abuelos?

Sí, en aquel tiempo de miriñaque, rigodón y rimas de Bécquer todavía llegaban a la isla antillana, joyel de la corona de España, cargamentos de ébano traídos de África en barcos negreros para surtir de mano de obra los «ingenios» del tabaco y el azúcar. Lo detallaremos más adelante.

Expulsada de España (en 1840 por el general Espartero y en 1854 por O’Donnell), María Cristina se ciscó en los liberales y regresó, como hacen siempre los Borbones. Ahora descansa en el panteón de El Escorial, que para eso ha sido esposa, madre y abuela de reyes.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XX

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Avaricia"