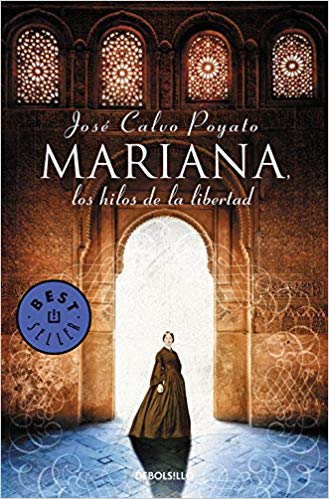

Mariana, los hilos de la Libertad

Mariana, los hilos de la Libertad

1

Granada, 5 de junio de 1828

Un revuelo de palomas acompañó el sonido de las campanas. Se iniciaba la procesión del Corpus Christi, la fiesta principal de Granada. Las puertas grandes de la catedral se abrieron y bajo su arcada docenas de estandartes, banderas y cruces alzadas se pusieron en movimiento. Poco a poco se formó el cortejo y, como si hubiera acechado el momento, se incorporó a él una grotesca figura que semejaba un dragón. Entró por la calle de la Cárcel Baja como si surgiera de la nada.

La Gente comenzó a gritar:

—¡La Tarasca! ¡La Tarasca!

Superado el primer instante, el gentío la recibió con una rechifla. La Tarasca representaba el pecado, el mal.

Entre lujosas capas, almidonados roquetes y nubes de incienso apareció sobre un trono ricamente ornamentado la custodia con el Santísimo Sacramento. Los murmullos se apagaron despacio para finalmente convertirse en un silencio sólo roto por el repicar de los bronces. La gente caía de hinojos y humillaba la cabeza bisbiseando una plegaria.

El sol brillaba sobre un cielo inmaculado y la procesión avanzaba en medio de la muchedumbre que llenaba el recorrido. A lo largo del trayecto no cabía un alfiler. En el centro de la abarrotada plaza de Bibarrambla se alzaba un templete de abolengo clásico —una cúpula decorada con estrellas, sostenida por columnas corintias— en cuyos ángulos podían verse los símbolos de los cuatro evangelistas —un toro, un águila, un león y un hombre—, llenaban los laterales unas figuras alegóricas de las siete virtudes. En los balcones de la Casa de los Miradores, adornados con tapices y reposteros, se veían a las principales autoridades granadinas y a mujeres luciendo mantillas. Dos compañías de carabineros, vistiendo uniforme de gala, mantenían despejado el paso para que transitase el Santísimo . Dio una vuelta a la plaza y, de repente, por el Arco de las Orejas, apareció un jinete ataviado a la antigua usanza: armadura completa, rodela y lanza; cubría su cabeza con un yelmo emplumado. La muchedumbre lo recibió con aplausos y gritos de ánimo. Era el adalid de las virtudes, el símbolo del bien. A lo largo del recorrido Tarasca y jinete sostendrían un singular combate que el segundo ganaría en medio del regocijo popular.

En una casa del barrio de la Magdalena, una joven dama, ajena por completo a la celebración, daba arcadas sin cesar. Su cuerpo se arqueaba sacudido por espasmos, en un intento inútil de vomitar, al tiempo que una mujer entrada en años le sujetaba la frente y sostenía un paño con el que limpiaba la saliva de sus labios.

—Mariana, deberías acostarte. Quizá tu estómago se serene un poco.

La aludida negó con un movimiento de cabeza y susurró con un hilo de voz:

—Mejor tomaré una tisana.

Mariana de Pineda se incorporó y tambaleándose fue hasta una butaca donde se dejó caer desfallecida. Doña Úrsula la arropó amorosamente y se encaminó a la cocina para calentar el agua de la infusión. La servidumbre se había marchado a ver la procesión del Corpus, llevándose al pequeño José María. Mariana se lo encomendó a Burel, su fiel criado y hombre de confianza. En realidad, Antonio José Burel era algo más que un criado; era un correligionario que compartía principios y peligros.

Mariana consideraba a doña Úrsula Lapresa como su madre. Era una mujer bondadosa que había volcado en ella todo el cariño que jamás pudo darle a unos hijos que nunca llegaron a su matrimonio con José Mesa, un acomodado industrial, dueño de varias panaderías y un próspero negocio de ferretería, cuya clientela se extendía por todo el reino de Granada. También él, hasta su muerte, fue un padre para ella desde que su tío, el ciego Pineda, se la entregara antes de cumplir los tres años, muy poco después de fallecer su padre, don Mariano de Pineda.

Aguardaba la tisana con los ojos cerrados y sin quitarse de la cabeza el altercado que una semana antes había tenido con don Ramón Pedrosa, Alcalde del Crimen de la Real Chancillería. Hacía tiempo que Mariana se había convertido en uno de sus objetivos para exterminar toda resistencia al poder que Fernando VII ejercía tiránicamente. A Pedrosa le bastaba un leve indicio de pertenencia a la masonería o de albergar ideas contrarias al poder omnímodo y arbitrario del monarca para que sus sabuesos estuvieran al acecho, dispuestos a aprovechar un descuido y abalanzarse sobre la presa. Eso era Mariana de Pineda para Pedrosa, una presa. Desde su llegada a Granada las ejecuciones por delitos políticos eran frecuentes. A los pocos días de tomar posesión de su cargo habían sido ejecutados los integrantes de una logia. Tras un juicio sumarísimo, fueron conducidos al patíbulo, alzado en la plaza de Santo Domingo, vistiendo los mandiles y otros adornos propios de los masones para que el público se burlara de ellos.

Hacía poco tiempo que Pedrosa había sido nombrado subdelegado de policía y

presidente de la Comisión para la Depuración de Delitos de Carácter Político, lo que significaba que gozaba de la confianza de don Tadeo Calomarde. Mariana era consciente de que se había convertido en una obsesión para el Alcalde del Crimen por el simple hecho de ser una viuda que no ceñía sus costumbres a la mojigatería que presidía las formas de vida tradicionales entre las damas de la llamada buena sociedad granadina, un círculo cerrado al que ella tenía acceso por su condición de noble. Era cierto que muchas señoras la miraban con recelo y afirmaban, con malsana intención, que su madre era una pelandusca que huyó con otro hombre y que, muerto su padre, al que consideraban uno de los suyos y todo un caballero, la había criado un confitero. Pero su principal pecado era la ligereza, decían, con que se comportaba. No podían soportar que anduviera mezclada en cosas de hombres.

En casa del marqués de los Pilares se celebraba la festividad del Corpus a la manera tradicional. Después de asistir a la procesión, los criados habían repartido canastas de pan y otras viandas en la puerta de su casa —según era costumbre entre las familias de más prosapia— para que los menesterosos tuvieran aquel día, además del alimento espiritual propio de la solemnidad, pan blanco que llevarse a la boca. Cuando las campanas de la catedral volvieron a repicar, a eso de la media tarde —mucho antes de que el sol se pusiera para evitar el concurso de hombres y mujeres después de que hubiera anochecido—, señalando que el Santísimo Sacramento entraba en la catedral, se iniciaba una merienda con la que los marqueses obsequiaban a sus amistades en el salón principal de la casa. Los invitados, más de medio centenar, departían en corrillos donde las damas de más edad estaban acomodadas en sillones y divanes. Doncellas impecablemente vestidas y criados con librea iban de un lado para otro ofreciendo bandejas con dulces y primores de hojaldre o bebidas refrescantes para las señoras y vino y licores variados para los caballeros. Uno de los corrillos, formado por media docena de damas y un caballero, estaba pendiente de una cincuentona de formas orondas que acariciaba su generosa pechera con las plumas del abanico. Ocupaba medio diván y cantaba las alabanzas de una crema que obraba efectos milagrosos.

—¿Qué contiene ese ungüento, querida? —preguntó una de las contertulias. Doña Rosario Montes de Ortigosa dejó escapar un suspiro.

—Mi perfumista dice que la base es agua de azahar, bálsamo de pachulí y una disolución de almizcle. Te asegura un cutis brillante y terso. —Se pasó la mano por su cuello donde lucía un collar de gruesas perlas. Algunas pensaron, maliciosamente, que aludía a la crema para que reparasen en la joya.

—¿Ha dicho almizcle, doña Rosario? —preguntó el caballero.

—Sí, almizcle, don José. Puede comprarse al perfumista del Campillo, el que tiene el establecimiento frente al teatro. ¡Es el mejor de toda Granada!

El caballero era don José de la Peña y Aguayo, un joven abogado —rondaría los veinticinco años— que, pese a su edad, ya había cosechado importantes éxitos y se había convertido en una celebrada figura del foro granadino. Tenía unos ojos negros, grandes y vivaces, también era negro su cabello, cortado a la moda; vestía un levitón oscuro, de corte sencillo pero de excelente paño, el alfiler que sujetaba su corbatín de seda era una valiosa joya.

—¿Saben cómo se obtiene la esencia de almizcle? —preguntó con socarronería, sin dirigirse a nadie en particular.

La dama que compartía el diván con doña Rosario, de formas tan enjutas que era su contrapunto —se llamaba Hortensia Alpuente, una solterona que rondaría también el medio siglo—, sonreía sin despegar los labios para ocultar los dientes que faltaban a su boca. Lo midió con la mirada, antes de señalar con cierta ironía:

—Es usted un pozo de sabiduría. ¿No me diga que también sabe de ungüentos?

Creí que sólo era experto en leyes.

El abogado le dedicó una sonrisa.

—Mi querida doña Hortensia, saber de dónde se obtiene la esencia de almizcle forma parte de la cultura general.

—¿Alguna de vosotras sabe de qué planta se extrae el almizcle? —preguntó doña Hortensia paseando su mirada por las reunidas.

Ninguna era versada en la cuestión planteada por el abogado.

—¡Va ve usted! —le espetó doña Hortensia, y dirigiéndose a las damas—: ¡Don José, de forma muy sutil, nos ha llamado incultas a todas!

—Nada más lejos de mi intención. No sería yo un caballero si albergase tan perversas intenciones y mucho menos con usted, doña Hortensia.

—En ese caso, no nos tenga sobre ascuas —intervino doña Rosario sin dejar de agitar el abanico sobre su generosa pechera.

En aquel momento se incorporó al corrillo doña Norberta Pimentel, una dama de talle escultural: cintura estrecha y caderas seductoras. Era la única descendiente de don Agustín Pimentel, quien había ejercido funciones de virrey en Lima, hasta que su titular, don José Fernando Abascal, fue liberado por los ingleses, que lo habían apresado. Don Agustín amasó una considerable fortuna. Absolutista convencido, había muerto poco antes de que Pedrosa llegara a Granada, dejando huérfana a doña Norberta —la madre había fallecido víctima de la viruela al término de la guerra de la Independencia—, quien había dedicado su vida a atenderlo. Además de huérfana, quedó dueña de una herencia sustanciosa, corrían toda clase de rumores y todos coincidían en señalar que se trataba de una verdadera fortuna. Doña Norberta Pimentel era un excelente partido, una ricahembra y una mujer hermosa. Pero, muerto su padre, se impuso un riguroso luto y después se mostró desdeñosa con los pretendientes que se acercaron a ella.

—Bueno…, quería decir que la esencia de almizcle es un producto muy usado en perfumería y puede… puede obtenerse por vías diferentes. Necesariamente…

El abogado parecía encontrarse en una situación embarazosa, como arrepentido de haber planteado la cuestión. La llegada de don Ramón Pedrosa, que miraba sin disimulo a Norberta, pareció sacarlo del apuro.

—Mi querido don José —lo tomó por el brazo con gesto amistoso—, lo he buscado por todas partes y al fin lo encuentro.

Pedrosa tenía un porte desgarbado, la piel olivácea, los pómulos pronunciados y los ojos grises, pequeños y acerados; disimulaba su calvicie peinando hacia delante sus cabellos de color castaño y llamaban la atención unas cejas tan espesas que conferían a su mirada cierto aire de brutalidad. En realidad no buscaba a Peña y Aguayo, sino que iba tras doña Norberta Pimentel. Era una de las dos mujeres, aunque por razones muy diferentes, que ocupaban buena parte de sus pensamientos. Las opulentas formas de la rica heredera de los Pimentel le habían privado del sueño más de una vez. Iba a decir algo cuando doña Hortensia lo detuvo:

—¡Un momento, don Ramón! Don José iba a explicarnos cómo se obtiene la esencia de almizcle. Por un casual, ¿usted lo sabe?

Pedrosa miró a la dama y se encoSió de hombros.

—Será don José quien las instruya sobre el asunto —respondió el Alcalde del Crimen—, también yo me ilustraré con sus conocimientos que, según veo, se extienden más allá de las leyes.

A Peña y Aguayo no le quedó más remedio que satisfacer la curiosidad que él mismo había despertado.

—Vera, doña Hortensia, se trata de una sustancia algo grasienta y untuosa que algunos mamíferos segregan de unas glándulas que tienen en el prepucio, o en el periné. ¿Satisfecha la curiosidad?

Las damas lo miraban sorprendidas, pero ninguna preguntó y Pedrosa, con una sonrisa malévola, miró a doña Norberta, que se había sonrojado, al tiempo que las demás intercambiaban miradas de desconfianza. En ese momento el mayordomo se acercó a Pedrosa y le susurró algo al oído. El subdelegado de policía pidió disculpas y se alejó hacia la puerta del salón donde aguardaban dos hombres. Peña y Aguayo aprovechó para escabullirse.

—Estos abogados utilizan una jerga que nadie entiende —proclamó doña Hortensia—. ¿Qué habrá querido decir con eso del prepucio y del peri… peri lo que sea?

—Periné —puntualizó doña Norberta. Doña Rosario la midió con la mirada.

—Norberta, querida, me parece que tú te has enterado de lo que ha querido decir ese leguleyo. —En sus palabras había cierta recriminación.

El arrebol que cubría el rostro de la dama se hizo más intenso.

—¿Qué ha dicho? —exigió saber doña Hortensia.

—Según don José, la esencia de almizcle se obtiene de una sustancia que segregan algunos animales —tartamudeó la rica heredera.

—¡Eso ya lo sabemos! —Doña Rosario se impacientaba.

—¿Qué es eso del prepucio? —preguntó doña Hortensia con cierta candidez.

—El pene, doña Hortensia —respondió doña Norberta, roja como la grana, mientras doña Rosario aSitaba con energía el abanico y la furia brillaba en sus pupilas.

—¿El pene? ¿Qué es eso?

—¡El nombre fino del miembro, Hortensia, que pareces tonta! —exclamó doña Rosario—. ¡Cómo se nota que no has conocido varón!

A doña Hortensia, escandalizada, se le pusieron los ojos como platos.

—¿El perfume lo segregan los machos… por… por…? —Doña Hortensia miraba desconcertada.

—No, doña Hortensia —matizó doña Norberta—, lo que el señor Peña y Aguayo ha dicho es que algunos mamíferos segregan el almizcle por unas glándulas que están por esas zonas y se utiliza en la elaboración de los perfumes.

—¡Eso es una porquería! ¡No me lo puedo creer! —Doña Hortensia, sofocada, no dejaba de abanicarse.

—¡Pues es lo que dice ese deslenguado! —Doña Rosario buscaba sus impertinentes entre los encajes de su pechera para ver por dónde andaba el joven abogado.

A doña Hortensia estaba a punto de darle un sofoco. Trataba de calmarse dando sorbos a su limonada.

—Lo ha dicho para mortificarnos. No me explico cómo la marquesa lo ha invitado.

—¿Por qué dices eso, Hortensia?

—Porque tiene unas juntas muy poco recomendables.

—¿Qué quieres decir? —Doña Rosario se olvidó de sus impertinentes. Doña Hortensia se aseguró de que sus palabras no salieran del corrillo.

—Que es masón y liberal.

—Pues no se diría después de ver la condescendencia con que lo trata don Ramón.

—Lo sé de muy buena tinta. V de las juntas ni te cuento.

—¿A quién te refieres?

—A la viudita.

—¿Qué viudita es ésa? —preguntó una joven que poco antes había mirado con arrobo al abogado.

—¿Quién va a ser, Dolorcitas? Mariana de Pineda. ¡Como no te andes lista…! Doña Dolores Morales de los Ríos y Escaño era huérfana y, como doña Norberta

Pimentel, heredera de una cuantiosa herencia, pero en nada comparable. Entre sus amistades era sabido que bebía los vientos por el joven abogado y no era la única.

En aquel momento se produjo un pequeño revuelo. Pedrosa se despedía de los anfitriones y se marchaba a toda prisa, acompañado por dos de sus hombres. Don José de la Peña se acercó al grupo de señoras.

—¿Nos informará también de lo que ocurre? —Doña Rosario lo recibió con retintín.

—Se ve que han encontrado el cadáver de una mujer y, por lo que he escuchado, en circunstancias muy extrañas.

—¿Qué quiere usted decir con circunstancias muy extrañas?

—Estaba vestida con un sambenito como si fuera una penitenciada de la Inquisición.

Sus palabras levantaron un murmullo de comentarios.

—¡Válgame el cielo! —exclamó doña Rosario—. ¿Qué dice don Ramón?

—Al parecer, no es el primer cadáver que aparece en tan extrañas circunstancias.

Días atrás encontraron otro, en este caso de un hombre.

—¿Nada se ha sabido de esa muerte?

—No querían problemas en vísperas del Corpus y como su muerte resultaba misteriosa…

—¿Qué quiere decir usted con que resultaba misteriosa? El joven abogado carraspeó.

—Se trata de algo desagradable. Contarlo es casi una falta de consideración a tan egregias damas.

—No me venga con monsergas y se muestre ahora tan remiso. Mejor es llamar al pan, pan y al vino, vino. ¡Como ha hecho antes, al referirse al almizcle!

El abogado hizo un gesto de resignación.

—El cadáver estaba desnudo y su espalda marcada con unas aspas flamígeras, como las que adornan los sambenitos. Se las habían hecho con una navaja.

—¡Qué horror!

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Primera Restauración

Acontecimiento: Reinado de Fernando VII

Personaje: Mariana de Pineda

Comentario de "Mariana, los hilos de la Libertad"

La Granada de los últimos años del reinado de Fernando VII vivirá la dura represión absolutista, encarnada en el siniestro Alcalde del Crimen, Ramón Pedrosa. Los liberales preparan un levantamiento y Mariana de Pineda, mujer que rompe los esquemas sociales de la época, ordena bordar una bandera que se convertirá en la clave de su prisión y juicio. Al tiempo que tienen lugar estos hechos una serie de crímenes que tienen elementos propios de seguidores fanáticos de la Inquisición sacuden la vida de la ciudad.

Entrevista al autor en «Periodista Digital»

Presentación del autor en Almuñecar