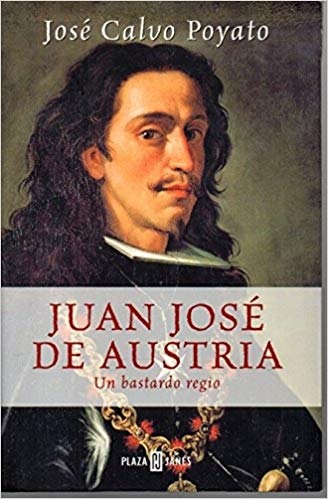

Juan José de Austria, un bastardo regio

Juan José de Austria, un bastardo regio

INTRODUCCIÓN

Una época apasionante

Pocos periodos de nuestra historia resultan tan apasionantes como nuestro siglo XVII. Fue aquella una época donde se dieron la mano el esplendor y la decadencia, la exaltación de la grandeza de un imperio donde no se ponía el sol y la más dura de las realidades para amplias capas de la población. Una época de cimas y de simas, de alturas y de depresiones que configuraron un cuadro de contrastes donde las más brillantes pinceladas se combinaron con unos trazos negros y cargados de pesimismo, donde el claroscuro se nos ofrece con la misma intensidad que en los cuadros más significativos de la época, donde el tenebrismo se concentra, con vigor, en escenas llenas de fuerza y de dramatismo. Es, como todas, una época de contradicciones, pero las de aquel siglo XVII cobran más vigor que las vividas en otros periodos de nuestro pasado histórico

Fueron aquellos unos años en los que Cervantes entrego a la imprenta las dos partes de su Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, unos años en los que Quevedo alumbraba una de las producciones literarias más llamativas, por calidad y fuerza, que el ingenio humano ha concebido. Fue el tiempo en que los pinceles de Velázquez dieron vida a personas, situaciones y acontecimientos con la maestría propia del genio y, junto a él, una legión de grandes maestros ensombrecidos por su genialidad, nombres como los de Ribera, Zurbarán, Valdés Leal, Alonso Cano o Murillo. Una época en la que salieron de los talleres de Granada, de Sevilla o de Valladolid las impresionantes imágenes talladas con las gubias de Martínez Montañés, Gregorio Fernández o Pedro de Mena. Unas imágenes portentosas que removieron y escenificaron las creencias de un pueblo, que hizo del paseo de las mismas por sus calles y plazas una de las mayores expresiones de su religiosidad. Fue un tiempo en que los estrenos de comedias en los corrales, donde se realizaban las representaciones, se convirtieron en acontecimientos sociales a los que concurrían, sin distinción de clases, nobles y plebeyos, clérigos y seglares. También hasta allí iban los reyes. Una época en la que el teatro levantaba tales pasiones y debates que algunos de los dramaturgos eran auténticos héroes populares como ocurría con Lope de Vega, el llamado Fénix de los ingenios. El siglo XVII es, por todo ello y mucho más, parte fundamental del llamado Siglo de Oro.

Pero el siglo XVII es también el siglo de la crisis y de la decadencia. El siglo de nuestra derrota militar y de nuestro agotamiento político y material. Cuando lleguen las últimas décadas del mismo, el imperio que desde Madrid gobernaban los Austrias continuaba siendo un gigantesco conglomerado de territorios en los que seguía sin ponerse el sol, pero aquella impresionante estructura era un gigante con los pies de barro. Antes de convertirse en una grandiosa osamenta había tenido que pasar por la derrota militar, simbolizada en Rocroi o en Las Dunas, o por el derrumbe material y moral de la monarquía hispánica, cuyo corazón —la corona de Castilla— había quedado mortalmente herido. El hambre y la miseria extendieron su negro manto sobre unas gentes que, si a comienzos de la centuria se sentían elegidas por Dios, tocadas por la divinidad para acometer las más extraordinarias empresas, hacían gala a finales de la misma de un pesimismo tal que les impedía ver siquiera la existencia de un horizonte para su patria, cuyos muros, en palabras de Quevedo, desdentados y arruinados, ofrecían una pobre imagen. Fue un tiempo de hambrunas y de calamidades, de epidemias, de enfermedad y de muerte. Tres grandes pestes se abatieron sobre la Península produciendo mortandades extraordinarias y graves pérdidas económicas. Las hambrunas, las denominadas por los historiadores como crisis de subsistencias, aparecieron con una frecuencia aterradora. La climatología del siglo XVII fue particularmente caprichosa: grandes sequías y períodos de lluvias que podemos calificar como de torrenciales. Las consecuencias que se derivaron de ello fueron la pérdida de las cosechas, lo que suponía, en una sociedad vinculada al mundo rural y dependiente para su supervivencia de las actividades agrarias, un desastre sin paliativos. La escasez de alimentos traía como consecuencia inmediata el hambre y la enfermedad. Hambre y enfermedad que en múltiples ocasiones aparecieron unidas en una macabra sintonía cuyo desenlace final era la muerte.

Aquel tiempo fue también el tiempo de la monarquía absoluta. Si en el siglo XVI los reyes ejercieron el poder de forma autoritaria, con el paso de los años el mismo alcanzó mayores cotas y unos elevados niveles de concentración en manos del monarca, quien se convirtió en la fuente de todo poder. En el occidente europeo, salvo contadas excepciones como Inglaterra y Holanda, se sacralizó la figura del rey, cuya autoridad provenía directamente de la divinidad y, en consecuencia, era a esa misma divinidad a la única a que había de rendir cuentas. La corte que rodeaba al monarca se convirtió en el marco adecuado para poner de manifiesto ese poder omnímodo de que gozaba. Tal vez, el máximo representante de este modo de gobernar fue el monarca francés Luis XIV a quien se atribuye la frase: el Estado soy yo, que tal vez no pronunciara nunca, pero la misma refleja a la perfección la realidad que se vivía. En este estado de cosas fue bastante común el hecho de que el soberano delegase sus funciones de gobierno en manos de una persona de su confianza, apareciendo de esta forma la figura del valido o del favorito. Llegaron estos a tener tanta importancia —aunque siempre como un poder vicario dependiente de la voluntad del monarca— que a este período de la historia de Europa se le ha dado la denominación de la época de los validos.

Los tres reyes que llenan el siglo XVII español: Felipe III (1598 – 1621), Felipe IV (1621 – 1665) y Carlos II (1665 – 1700) ejercieron el poder a través de diferentes validos, tales como los duques de Lerma o Uceda, el conde-duque de Olivares, don Luis de Haro, el padre Nithard, Fernando de Valenzuela o don Juan José de Austria, considerado por algunos como el último de los validos de la monarquía española y para otros la encarnación de lo que será con el paso del tiempo la figura del primer ministro, aunque los perfiles aparezcan en él borrosos y poco nítidos. Con su muerte dio paso, y sin ningún género de dudas, a una figura diferente que acabará por desembocar definitivamente en esa imagen de los ministros que se convertirán en pieza fundamental de los gobiernos a partir del siglo XVIII. La valoración que la historia nos ha dejado de ellos es muy dispar, desde gente venal, corrupta y con pocos escrúpulos, hasta la de individuos obsesionados del poder, que ejercieron con pasión. Desde personalidades mediocres y con escasos méritos, aparte de la voluntad de sus mentores, para ejercer las funciones que cayeron sobre sus hombros, hasta personas capacitadas para hacer frente a la situación que habían de afrontar desde su valimiento.

A uno de esos personajes vamos a dedicar las páginas de este libro. Se trata de don Juan José de Austria considerado como el último de los validos, y para algunos ya un primer ministro de la monarquía hispana bajo el gobierno de la casa de Austria.

1

El nacimiento de un bastardo

Cuando Felipe IV subió al trono era un joven inexperto y frívolo. La muerte de su padre había hecho que se convirtiese en rey a los dieciséis años y con esa edad era excesivamente joven para ponerse al frente del Estado y echar sobre sus hombros la pesada carga que requería el gobierno de una monarquía tan compleja como lo era la que acababa de heredar: un conglomerado de territorios de una vasta extensión, en los que había diferentes legislaciones, órganos de gobierno distintos, modos y formas de entender la vida diversos, así como estructuras económicas y sociales dispares. Uno de los pocos elementos comunes, tal vez el único de aquel mundo heterogéneo y complicado, era el monarca, la figura del rey. Su imagen estaba poco menos que sacralizada y se le consideraba por encima del bien y del mal. Los problemas y las miserias que sacudían la vida de los súbditos de la Majestad Católica, que era la denominación que se daba a los monarcas españoles, eran la consecuencia de los errores que cometían los gobernantes, pero en absoluto imputables al soberano. En las explosiones de malestar popular, en los motines y en las algaradas callejeras que sucedieron periódicamente en numerosos territorios de la monarquía, el grito de los descontentos era siempre el mismo: ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno!

Felipe IV cultivó, además, una imagen pública que colaboraba a esa percepción que sus súbditos tenían de su persona. En una fecha tan avanzada de su reinado, como es 1655, un viajero francés que por aquellas fechas recorría la Península, nos dejó un retrato muy concreto de la imagen que ofrecía el soberano:

Todas sus acciones y sus ocupaciones son siempre las mismas y marcha con paso tan igual que, día por día, sabe lo que hará toda su vida. Así las semanas, los meses, los años y todas las partes del día no traen cambio alguno a su régimen de vida, ni le hacen ver nada nuevo; pues al levantarse, según el día que es, sabe que asuntos tratar y que placeres gustar. Tiene sus horas para la audiencia extranjera y del país, y para firmar cuanto concierne al despacho de sus asuntos y al empleo de su dinero, para oír misa y para tomar sus comidas y me han asegurado que ocurra, lo que ocurra permanece fijo en este modo de obrar… Usa de tanta gravedad, que anda y se conduce con el aire de una estatua animada. Los que se le acercan aseguran que, cuando le han hablado, no le han visto jamás cambiar de asiento ni de postura; que los recibía, los escuchaba y les respondía con el mismo semblante, no habiendo en su cuerpo nada movible sino los labios y la lengua.

Ahora bien, hemos de señalar que esta era la imagen oficial del monarca, pero debajo que aquella rigidez, rayana en el hieratismo, había un ser humano, de carne y hueso, dotado de una fina sensibilidad para las artes —su afición por la pintura era una verdadera pasión parecida a la que sentía por el teatro—, así como unas ganas de vivir que se manifestaban en su afición a la caza y a los toros. A todo ello había que añadir el amor apasionado que sentía por las mujeres, sin que en esta materia tuviese escrúpulos de ninguna clase. Fueron objeto de sus galanteos desde las damas de más alta cuna a las que habían nacido en la más baja de las camas. Algunos contemporáneos señalan que, incluso, sentía cierta predilección por estas últimas. Sus pasiones en este terreno fueron tantas que algunas de ellas entraron en la leyenda.

Fueron permanentes y numerosas sus aventuras amorosas, convertidas en comidilla de desocupados y en tema de conversación en plazas, mesones y demás lugares de concurrencia pública. Las correrías amatorias de Felipe IV, conocidas por su esposa Isabel de Borbón, nunca significaron, sin embargo, menoscabo para su dignidad de reina. Otra cosa muy diferente es que la soberana se sintiese engañada como mujer, aunque jamás consintió a nadie la más mínima insinuación en tan escabrosa materia. Uno de los primeros escándalos amorosos de Felipe IV fue el romance que sostuvo con una hija del barón de Chirel, corría el año 1625 y el rey contaba veinte años. La pasión del joven monarca fue tal que aquellos amores se convirtieron en asunto de obligada conversación, no sólo en los ámbitos cortesanos, sino en los ambientes populares madrileños. El escándalo alcanzó tales proporciones que para alejar cualquier complicación familiar se acudió al habitual procedimiento de alejar de Madrid al padre y a los familiares más próximos de la amada. Al barón se le encomendó el mando de las galeras de Italia, siendo el propio rey quien movió los engranajes del poder para tan innobles fines. Al año de haberse iniciado aquella aventura nació un niño al que se le bautizó con el nombre de Francisco Fernando de Austria, lo que nos indica que hubo un reconocimiento explícito de la paternidad del monarca —algo que será excepcional con el paso de los años como tendremos ocasión de comprobar—, pero que falleció al poco tiempo de nacer. Meses después, la madre de la criatura siguió al vástago a la tumba y la casa donde el rey había mantenido aquellos apasionados amores de juventud fue entregada a las monjas calatravas, que fundaron allí un convento de su orden. Por aquellos días corrió en Madrid una coplilla alusiva al asunto que decía así:

Caminante, esta que ves casa, no es quien solía ser; hízola el rey mancebía para convento después.

Como hemos indicado, algunos de los lances amatorios de Felipe IV dieron lugar a versiones casi legendarias. Tal vez, el caso más sonado de todos fue el deseo que tuvo de conquistar a una hermosa novicia del madrileño convento de San Plácido. Hoy sabemos que todo lo relacionado con este asunto, que hizo correr ríos de tinta, no tiene mayor fundamento[2] y que lo relativo a los amores sacrílegos del monarca con una religiosa no pasa de ser una leyenda anónima del siglo XVII.[3] Sin embargo, el hecho mismo de la popularidad que cobró el relato y la aceptación de su contenido como una relación verídica de algo acaecido, viene a ponernos de manifiesto que asuntos como este, si estaban relacionados con un rijoso empedernido como lo era el monarca, podían dar pábulo a la ficción.

Entre los numerosos amoríos y galanteos que Felipe IV vivió el que a nosotros nos interesa de un modo particular es, no sólo por su trascendencia histórica, sino por las consecuencias que se derivaron del mismo, el que mantuvo con una de las más populares actrices de la escena madrileña de finales de los años veinte de aquel siglo: María Inés Calderón, conocida popularmente con el nombre de la Calderona. Al parecer, su fama se debía tanto a su belleza física, como a sus cualidades interpretativas, sólo tenía dieciséis años cuando debutó en el corral de La Cruz en el año 1627. El rey a quien su afición al teatro le había convertido en un asiduo de los corrales de comedias a los que iba de incógnito, aunque su presencia en la representaciones a las que asistía desde un reservado, era un secreto a voces, acudió a ver a la joven y atractiva Calderona, de cuya belleza y dotes todo Madrid se hacía lenguas.

Pero ¿quién era esta joven que despertó la pasión amorosa del monarca y que con el paso del tiempo se convertiría en la madre del más famoso de los numerosos bastardos que Felipe IV engendró?

María Inés Calderón había nacido en Madrid en el año 1611 en el seno de una familia dedicada al mundo de la farándula, por lo que desde muy pequeña su vida se desarrolló en un ambiente de gentes dedicadas al teatro y a la representación. Su padre, Juan Calderón, se dedicaba a suministrar todo lo necesario para la subsistencia de las compañías de cómicos que arribaban a la corte, a la par que realizaba préstamos a esas mismas compañías para que hiciesen frente a sus primeras necesidades, si andaban escasos de numerario, antes de recoger el fruto de sus representaciones. Es de suponer que en aquel ambiente María Inés se sintiese atraída y fascinada por las ropas, los atuendos y los modos de vida de aquellas gentes. Una hermana mayor, llamada Juana, se había ya sentido tentada por las tablas y ejerció como actriz de cierto renombre en los escenarios madrileños, lo cual no resultaba fácil en el ambiente de la época. No resultaba fácil porque para ejercer de comedianta había que exhibirse en público y tener facilidad de expresión, dos circunstancias que se relacionaban con el ejercicio de la prostitución. De ahí que para muchos contemporáneos del siglo XVII la profesión de actriz estuviese íntimamente relacionada con el ejercicio de dicho oficio y que muchas de las actrices fuesen consideradas como tales. De hecho, la presencia de actrices en el escenario era considerada como un añadido más a la incitación al pecado que amplios sectores del clero hispano de la época —sobre todo los jesuitas— adjudicaban al teatro, señalando que los corrales de comedias eran antros de perdición y verdaderas antesalas del infierno.

A comienzos del siglo el Consejo de Castilla, fuertemente influido por los jesuitas, dictó normas por las que se prohibía en las representaciones la actuación de actrices profesionales, obligándose a que los papeles femeninos fuesen representados por hombres. Sin embargo, la medida tuvo poco éxito y fue algo pasajero y transitorio. Eso no significó, ni mucho menos, que el camino en este terreno estuviese despejado para las mujeres, ya que la mayor parte de los aficionados que acudían a los corrales las consideraba mujeres fáciles, proclives a prostituirse.

Este era el ambiente reinante en el mundo del teatro cuando debutó como primera actriz María Inés Calderón en el corral de La Cruz. Lo hizo con una obra de Lope de Vega. Solo tenía dieciséis años y ya tenía cierto relieve por algunos papeles secundarios que había desempeñado con acierto y singular gracia. Felipe IV acudió de incógnito, como solía hacerlo, y quedó fascinado por las dotes artísticas y personales de la joven actriz. Terminada la representación el rey ordenó que María Inés subiese al palco desde el que había asistido a la función y le propuso entrar a su servicio en palacio. A partir de este momento se inició una relación entre ella y el monarca en la que la Calderona no quiso o no supo resistirse a los requerimientos regios, a pesar de que ya estaba casada con un individuo del que sabemos poco más que su nombre. Se llamaba Pablo Sarmiento y todo apunta a que era un cornudo complaciente. Además, parece ser que María Inés mantenía amores con uno de los más relevantes e influyentes aristócratas de aquella corte, el duque de Medina de las Torres.

Al respecto de esta relación existen diferentes interpretaciones acerca de si fue el propio duque quien estimuló la relación de su amante con el rey para ejercer algún tipo de influencia sobre el monarca por medio de tan inicuo procedimiento, o el duque y el rey se convirtieron en rivales. Una pugna que, como era lógico en el marco de aquella sociedad, sólo podía tener un desenlace. Se ha llegado a señalar en relación con la primera de las versiones que Medina de las Torres insinuó al soberano que la joven actriz tenía poderes ocultos, excitando de esta forma el interés de Felipe IV por la joven.

Los amores entre el rey y la Calderona se difundieron por todos los rincones de Madrid, aquella relación tenía todos los ingredientes necesarios para dar pábulo a la fantasía: una joven y popular comedianta víctima de un matrimonio infeliz, que pide a su amante huir de Madrid y fugarse de la corte para escapar al acoso del monarca, ya que al parecer, aunque no puede afirmarse con seguridad, en los primeros momentos de las tentativas reales María Inés no quería acceder a las pretensiones de Felipe IV La joven actriz debió debatirse entre la fuga con su amante —se dice que Medina de las Torres pidió permiso al monarca para abandonar la corte y retirarse a sus dominios andaluces, donde pretendía refugiarse con su amada— y su deseo de ejercer su profesión de actriz. A sus capacidades interpretativas se unió el morbo de los madrileños por ver a la que todos consideraban la amante del monarca con lo que la Calderona se convirtió en una de las figuras más populares del Madrid de finales de los años veinte del siglo XVII, hasta el punto de que fue muy difundido el nombre de Marizápalos por el que muchos la conocían. El amor de Felipe IV por ella llegó a tal extremo que no vaciló en asignarle un balcón en la plaza Mayor, lugar donde en el Madrid de los Austrias se desarrollaban todo tipo de festejos y celebraciones. Aquella decisión del monarca suponía un verdadero desafío a la propia dignidad de la reina que acudía a muchos de estos eventos acompañando a su esposo. El balcón en cuestión estaba en la esquina de la mencionada plaza que da a la calle de los Boteros y que muy pronto la voz popular lo bautizó con el nombre de balcón de la Marizápalos.

En la primavera de 1629, cuando la relación entre la Calderona y el rey duraba ya dos años, nació un hijo fruto de aquellos amores. El alumbramiento se produjo en Madrid, en la calle de Leganitos, el 7 de abril y el 21 del mismo mes fue bautizado en la parroquia de San Justo y Pastor, dándosele por nombre el de Juan José. Se consignó en el registro bautismal que era hijo de la tierra, una de las formas de inscribir a los bautizados cuyos progenitores no se conocían. Otras denominaciones al uso eran la de hijo de la iglesia o la de expósito. Fue apadrinado por don Melchor de Vera, ayuda de cámara del rey y por la comadre Inés Ayala.

A pesar de que no existen dudas acerca de la paternidad del recién nacido, no dejaron entonces de correr rumores relacionados con ese asunto. Los mismos debieron estar estimulados por la relación que la madre de la criatura había mantenido con Medina de las Torres y el rechazo inicial de la Calderona a los requerimientos del monarca. En este terreno fueron fundamentalmente plumas extranjeras las que señalaron al duque como autor de una posible paternidad. Tal vez fue así porque un asunto tan delicado como ese era más complicado y peligroso de señalar por los propios españoles, pues aunque se trataba de un bastardo, podía ser considerado como una afrenta intolerable al soberano. Así, por ejemplo, Madame D’Aulnoy, en su cuestionada obra Un viaje por España, afirmaba que el parecido de don Juan José con Medina de las Torres era tal que no podía caber duda al respecto de su paternidad, por lo que en ningún caso podía ser hijo de Felipe IV También el que fuera embajador de Francia en Madrid, el marqués de Villars, mantuvo dicha opinión. Estos rumores fueron utilizados por los enemigos de don Juan cuando, con el paso del tiempo, se desate la dura lucha política que le acompañará a lo largo de toda su vida pública.

En un relato anónimo conservado en la Biblioteca Nacional, escrito por un enemigo del bastardo se señala lo siguiente:

… así en las facciones del cuerpo, como en las habilidades e inclinaciones del ánimo, salió este niño una vivísima imagen de don Ramiro de Guzmán, semejanza que se ha ido recogiendo más claramente, al paso que ha ido adelantándose en la edad, el talle, el semblante, el pelo, la voz, la lascivia, la ambición, la venganza, el fausto, la fantasía, la ineficacia y las facciones se ven, tan correspondientes en uno y en otro, como la copia corresponde al original.

Contra los deseos de su madre, que pretendía mantenerle consigo, el niño fue apartado de su lado, ocho días después de bautizarle, para criarle alejado de las influencias de la corte. Primero fue enviado a León, donde se hizo cargo de su crianza una mujer del pueblo llamada Magdalena. Pocos años después fue trasladado a Ocaña, donde algunas personas capacitadas se hicieron cargo de su educación. Allí, en palabras del duque de Maura:

… bien dirigidas sus dotes naturales de inteligencia despierta, imaginación fértil, comprensión rápida, facilidad y asiduidad para el trabajo, soltura de ademanes y gentileza física, habían hecho ya de él, cuando cumplió los once años, buen latino y matemático, correcto orador, escritor y hasta poeta castellano, y excelente discípulo en las artes de equitación, esgrima y otras militares.

En Ocaña fueron sus maestros un jesuita versado en matemáticas, llamado Carlos de la Faille, quien enseñaba dicha disciplina en el Colegio Imperial, a la par que era cosmógrafo del Consejo de Indias; y un teólogo humanista que también ejercía el cargo de inquisidor del tribunal de Llerena, don Pedro de Llerena Bracamonte.

Muy pronto llegaron a la corte noticias de las buenas prendas y la excelente disposición que mostraba el joven por lo que se barajó la posibilidad de dedicarle a la carrera eclesiástica, con el objetivo final de situarle en un opulento arzobispado o incluso como titular de la mitra primada de España. Esto es, hacerle arzobispo de Toledo y con toda probabilidad príncipe de la Iglesia, pues para los reyes de España no resultaba por entonces complicado obtener para quien deseasen un cápelo cardenalicio. Sin embargo, las inclinaciones del joven no parecían adecuadas para tales propósitos, sino que era más dado a la vida de las armas y la acción. Hemos de señalar, desde luego, que dichas prácticas no estaban reñidas, por aquel entonces, con el ejercicio de un ministerio eclesiástico. Sin embargo, todo aquello pasó a un segundo plano al decidir Felipe IV algo que en él resultó verdaderamente excepcional: el reconocimiento de su paternidad respecto del muchacho. Parece ser que influyó en aquella decisión el hecho de que el conde-duque de Olivares hubiese reconocido como hijo propio a un vástago habido fuera del matrimonio, llamado Julián. El valido tomó esta decisión por dos razones fundamentales: el haberse dado por vencido en su deseo de engendrar un heredero de su legítimo matrimonio —se cuenta que utilizó, sin éxito, los más extravagantes procedimientos y métodos para conseguir la anhelada procreación—, así como expiación de culpas en un momento particularmente delicado en la situación política por la que atravesaba la monarquía, donde a las derrotas exteriores —aún no había llegado Rocroi, pero ya había acaecido el desastre de Las Dunas— se sumaban los conflictos internos. Se acababan de producir las sublevaciones de Cataluña y Portugal y por todas partes cundía el desánimo. El propio rey tomó una decisión que hacía largo tiempo que no adoptaban los monarcas españoles: ponerse al frente de sus tropas y acudir al frente de batalla. Era una forma de asumir responsabilidades ante el cúmulo de dificultades a que había de hacer frente una monarquía que se desangraba por todas partes. Además, todo aquello se producía en el seno de una sociedad fuertemente teñida de providencialismo, en la que se interpretaba que las derrotas militares y los desastres políticos eran la consecuencia directa del castigo divino. La cólera de la divinidad se desataba sobre los atribulados súbditos de la Majestad Católica por causa de los pecados cometidos y las graves ofensas inferidas a Dios. En este ambiente y en medio de este estado de cosas no debemos descartar el que Felipe IV decidiese, mediante el reconocimiento de uno de sus bastardos —el que mayores prendas tenía, ya hemos señalado que todas las noticias que sobre don Juan José llegaban a la corte se referían a sus cualidades—, aplacar la ira divina desatada por causa de los continuos y numerosos pecados cometidos en el terreno de los amoríos regios.

La realidad es que, fuera cual fuese la causa que le llevó a tomar esta decisión, por una vez, el rey asumió el reconocer que don Juan José era uno de los numerosos vástagos que configuraban su prole ilegítima. Se le daría el rango de Serenidad y se estableció para su tratamiento y relaciones una complicada etiqueta. En la Real Cédula donde se le otorgaba la dignidad quedaban recogidos con una minuciosidad extraordinaria, el tratamiento y la relación que habría de mantener con otras autoridades, tanto laicas como eclesiásticas. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a los miembros de la familia real, cuando se dirigiesen a don Juan por escrito lo harían, si era la reina: «… a don Juan de Austria, mi hijo», y en el caso del príncipe, los infantes y las infantas: «… a don Juan de Austria, mi hermano». Lo más importante de todo aquello, sin embargo, fue el nombramiento que se le hacía de Gran Prior de la Orden de San Juan, nombramiento que marcaría de forma importante algunos momentos decisivos de su vida.

La nueva situación, por inusual, se convirtió en el centro de las conversaciones de la corte durante semanas. Los jesuitas, habitualmente bien informados, nos dejaron por escrito algunos de estos comentarios. Así, por ejemplo, quedaba consignado en el Memorial Histórico, el 21 de diciembre de 1641:

Al hijo bastardo del Rey, el de la comedianta, se dice que han ordenado en secreto, y que le quieren dar los de Toledo. Pocas semanas después, el 25 de marzo de 1642, señalaban:

Corre voz que Su Majestad, con ocasión de esta jornada, quiere reconocer a un hijo que tiene, habido fuera de matrimonio, y que le hace prior de San Juan y le envían por cabo a Portugal. Lo cierto es que tiene muy lindo natural, es muy apacible y hábil y le ha criado muy bien don Pedro de Velasco, en cuya casa está hoy.

Y sólo cuatro días más tarde el rumor quedaba confirmado:

Ha reconocido el Rey por hijo suyo al de la Calderona y héchole Gran Prior.

El bastardo se trasladó desde Ocaña hasta la corte, se le alojó en el palacio de la Zarzuela y acudió el 25 de abril a besar la mano de su padre. El 16 de mayo el rey firmó una cédula en la que se daban instrucciones precisas para ponerle casa y darle empleo en que quizá Dios os debe tener reservados muy prósperos y felices sucesos, para mayor honra y gloria mía y exaltación de nuestra sagrada religión, que es el fin a que encamino mis acciones, aplico todo mi caudal, y habéis de aplicar el vuestro. Y así he resuelto que vayáis, por ahora, a la guerra de Portugal con la superintendencia de toda ella y con la del socorro mediterráneo de todos los puertos de Andalucía.

Así se iniciaba una nueva fase en la vida de don Juan José de Austria, aunque la realidad fue que lo que podemos entender propiamente como su vida pública aún se demorará varios años, porque las instrucciones dadas por el rey no llegaron a ponerse en práctica y se decidió no enviarle a Portugal porque ello suponía poner su vida en grave riesgo. Será en 1647 cuando comience su actividad en la vida pública de la monarquía.

No queremos concluir este capítulo sin referirnos a la ausencia de alusiones a la relación personal que don Juan José de Austria tuvo con su padre y sus hermanos. No resulta fácil establecer aspectos referidos a dicha relación. Sabemos del reconocimiento expreso de su paternidad que efectuó Felipe IV; sin embargo, fue una constante el alejamiento físico que el monarca estableció respecto de su hijo. Las razones que pudieron influir en dicha actitud habremos de buscarlas en los problemas, no sólo de protocolo, que suponía la presencia del bastardo en la corte; sino en que Isabel de Borbón sólo toleró aquel reconocimiento, que para ella hubo de ser muy doloroso. Pero una cosa era que lo tolerase y otra muy diferente que se sintiese a gusto con una situación que había de resultarle humillante como mujer y como reina. Si para la reina no era agradable su presencia hemos de suponer que Felipe IV trató de ahorrarle a su esposa, con la que siempre tuvo consideración, un trance como aquel.

Viene a confirmar este planteamiento el hecho de que la presencia de don Juan en la corte fuese siempre breve y esporádica; así como el hecho de que se le destinase a empresas cuya acción discurría lejos de Madrid. Su nombramiento de capitán general de las Galeras y su envío a Nápoles, a Sicilia, a Cataluña o a Flandes así nos lo ponen de manifiesto. Su ausencia de la corte y, en consecuencia, su alejamiento y falta de contacto personal con su padre, no desapareció con la llegada al trono de la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, quien se mostró mucho más intransigente que Isabel de Borbón en sus relaciones con el hijo bastardo de su marido.

Sólo en los últimos años de vida de Felipe IV se observa un acercamiento de don Juan a la corte, con el manifiesto deseo de conseguir un cargo de relevancia política en la misma. Fueron, no obstante, contactos esporádicos que no nos permiten realizar afirmaciones respecto de la relación que mantuvieron padre e hijo. Incluso en un momento determinado, según tendremos ocasión de ver, Felipe IV señaló que la presencia de don Juan le producía embarazo porque le recordaba ciertas travesuras de su juventud.

Tampoco, por razones obvias, nuestro personaje mantuvo contactos con sus hermanos, habidos de los legítimos matrimonios de su padre. Su crianza y educación, según hemos visto, se produjo lejos de la corte. Luego, superada esta etapa, sus diferentes destinos le mantuvieron alejado de dicho contacto.

2

Sus primeros cargos en Italia

El reconocimiento de don Juan como hijo de Felipe IV ocasionó algunas situaciones embarazosas en el seno de la propia familia real. Para la reina Isabel de Borbón no era agradable el hecho de que su esposo reconociese públicamente lo que, si bien era un secreto a voces, no tenía respaldo oficial. Sin embargo, la francesa asumió con un talante indulgente aquella situación. Toleró el reconocimiento y sufrió con resignación la comparación que en la corte, nido de comentarios y lugar de acomodo para lenguas viperinas, se hacía de forma continuada entre don Juan y el quinto de sus hijos, el príncipe Baltasar Carlos, ya que la edad entre ambos se diferenciaba sólo en cinco meses. De dicha comparación siempre salía perjudicado su hijo, de constitución enclenque y enfermiza, frente a la apostura del bastardo. Ahora bien, una cosa es que la hija de Enrique IV tolerase o incluso soportase aquella situación y otra muy diferente que asumiese lo que el Consejo de Estado propuso en lo referente al tratamiento entre los miembros de la familia real y que, como hemos visto, le señalaban que, para dirigirse al hijo de su esposo, también le tratase ella de hijo. Lo consideró inaceptable para su dignidad como mujer y para su posición de esposa ultrajada, por lo que se negó a ello. Aceptaría la decisión de su esposo, pero no se mostraría complaciente con ella. El encuentro entre el bastardo e Isabel de Borbón fue desabrido, según uno de los biógrafos de don Juan. Felipe IV debió percatarse de aquella situación porque cuando a comienzos de octubre de 1643 don Juan abandonó El Escorial, adonde había acudido a visitar a su padre antes de marcharse para Consuegra, donde radicaba la sede de su priorato, se le dieron instrucciones precisas de que no pasase por Madrid para evitar aquel mal trago a la reina. En el Memorial Histórico se dice textualmente:

Don Juan de Austria partió del Escorial. Lleva su casa toda, aunque no vino a Madrid a besar la mano a la Reina y Príncipe; dicen que así fue la orden.

En opinión del duque de Maura las relaciones de la reina con el bastardo debieron quedar reducidas al mínimo, solamente las marcadas por la estricta etiqueta que establecía la corte de los Austrias españoles, es decir a una correspondencia protocolaria, llena de formulismos en determinados días como eran los cumpleaños, las onomásticas y en las pascuas, tanto de Navidad, como Florida.

El hecho de que no se llevase a cabo la partida de don Juan para Portugal, dado los riesgos que esa empresa significaba, no supuso que el joven prior de la orden de San Juan quedase recluido en Consuegra. En el otoño de 1643 Felipe IV decidió nombrarle gobernador y capitán general de Flandes y se iniciaron los preparativos necesarios para que don Juan pasase a ocupar dicho cargo, adonde acudiría cruzando incluso por territorio francés, pese a que había guerra con Francia. Aún en medio de unas circunstancias como aquellas era posible obtener un pasaporte diplomático que garantizase el paso franco de su poseedor por territorio enemigo. Dada la edad de don Juan, tenía en aquel momento catorce años, se nombró como lugarteniente suyo a una persona de cualidades probadas y larga experiencia. El nombramiento recayó en el marqués de Castel-Rodrigo, quien le asesoraría en lo referente a las cuestiones políticas y militares de aquel territorio lleno de complejidades y de problemas. El rey dio instrucciones muy concretas a través de una carta que envió a fray Hernando Sánchez de Cuéllar, confesor de don Juan. En la misma Felipe IV manifestaba cuáles eran las líneas a seguir en las orientaciones que el confesor debía darle a su penitente en lo tocante tanto a su comportamiento público como privado. Entre ellas destacaban el que se le inculcase temor de Dios, así como obediencia a las órdenes del rey y que se dejase aconsejar por el marqués de Castel-Rodrigo. También el Consejo de Estado elaboró una serie de instrucciones que envió al propio marqués, en relación con la gestión de don Juan. La más importante se refería a la firma de decretos, órdenes o despachos que lo serían por don Juan, siempre que, con anterioridad los hubiese refrendado Castel-Rodrigo. También se indicaba que el marqués podría asistir a las audiencias que don Juan concediese y se señalaban a Castel-Rodrigo los nombres de algunos consejeros para cuestiones concretas, bien políticas o militares.

Todas estas disposiciones quedaron a la postre en papel mojado porque cuando en Flandes se tuvo noticia del nombramiento de don Juan se produjo una reacción contra el mismo. Esta actitud negativa de los flamencos se ha tratado de explicar a partir de dos fundamentos. Por una parte, la poca edad y la inexperiencia del pretendido gobernador y capitán general y, por otra, el origen bastardo del mismo. No sabemos qué fue lo que más influyó en el desagrado que desde Flandes se manifestó, pero la realidad fue que don Juan no ocupó el cargo y hubo de esperar a que pasase algún tiempo más hasta que le llegara un nuevo nombramiento y el mismo se hiciese efectivo.

Estas disposiciones nos ponen de manifiesto un aspecto de sumo interés para conocer la realidad en la que se debatía la salida a la vida pública de don Juan, una vez que su padre, el rey, le había reconocido. Resulta evidente el deseo imperioso del monarca de encomendarle la responsabilidad de un cargo público, que fuese más allá del priorato de San Juan y que le permitiese poner de manifiesto las cualidades de las que todos hablaban y que tanto parecían halagar a su progenitor. Sin embargo, su poca edad no lo hacía aconsejable, por lo que nos encontramos que los deseos regios se materializaban de forma teórica en instrucciones y disposiciones que quedaban recogidas documentalmente, pero que luego no se llevaban a la práctica porque acababan por imponerse los riesgos que aquellos nombramientos llevaban implícitos, dada la juventud e inexperiencia del bastardo.

Será el 28 de marzo de 1647 cuando los deseos del padre se conviertan en realidad. En esa fecha don Juan recibió el título de Príncipe de la Mar, cargo que llevaba implícito el mando supremo sobre todas las flotas y armadas de la monarquía. En dicho título se señalaba que:

… considerando que don Juan de Austria, mi hijo, Prior de la religión de San Juan en mis reinos de Castilla y León, se halla con edad que puede comenzar a ejercitar el valor y demás virtudes de que debe adornarse quien tiene tantas y tan grandes obligaciones como las que residen en su persona… he resuelto elegir y nombrar… al dicho don Juan de Austria, mi hijo… para que representando mi persona, tenga en las presentes ocasiones, el Gobierno General de todas las fuerzas marítimas de Galeras, Navíos de Alto bordo y otras cualesquier embarcaciones así ordinarias como extraordinarias que en cualquiera parte se juntaren sin excepción alguna.

Pese a que don Juan estaba a punto de cumplir los dieciocho años se consideró necesario rodearle de un grupo de personas de experiencia en asuntos de gobierno y de la mar para que le asesorasen y aconsejasen de forma conveniente. El nombramiento se hizo efectivo y tras una reunión de más de una hora que se mantuvo en Alcorcón entre el monarca y su hijo, este partió hacia Cádiz donde pasaría la Semana Santa y se prepararía para embarcar en la flota que se considerase conveniente de entre las que anclaban en los puertos de aquella zona. La espera no fue larga porque la situación de Cataluña y las graves noticias que llegaban de Nápoles, donde el pueblo se había amotinado contra la dominación española, hicieron que muy pronto don Juan se embarcase en el Puerto de Santa María y se pusiese al frente de una flota de seis galeras. Inició su viaje en los últimos días de abril y a primeros de mayo entraba triunfante en el puerto de Málaga. Llevaba como trofeo un bajel francés que había apresado al pasar el estrecho de Gibraltar. En el combate que se libró contra los franceses don Juan hizo gala de una sangre fría que causó sensación. Una bala enemiga le pasó muy cerca «sin que él hiciese movimiento más que si hubiera pasado una naranja».

Abandonó el puerto de Málaga y bordeó la costa peninsular por el Mediterráneo. Todo apunta a que el destino de don Juan no estaba previsto de forma definitiva y que las instrucciones que había recibido le señalaban que tomase noticia del posible paradero de la flota francesa, a la que debía buscar en todos los puertos en los que arribase, cosa que hizo en Cartagena y en Peñíscola, y como quiera que había dificultades en Cataluña y en el sur de Italia, cualquiera de esos dos lugares también podían ser su destino en función de cómo se desarrollasen los acontecimientos. Por ello las instrucciones que tenía eran las de dirigirse al puerto menorquín de Mahón, un lugar estratégico desde el que poder marchar indistintamente a los dos destinos finales. Estando en Cartagena, donde se le unieron nuevas galeras a su flota, le dieron noticia de la llegada a Barcelona de una flota francesa, transportando un contingente de 8.000 hombres, cuyo previsible destino sería un ataque a Tarragona o a Tortosa. Don Juan se dirigió hacia el Principado buscando el encuentro con los enemigos, pero en Peñíscola tuvo noticia de que las tropas francesas habían sido desembarcadas para reforzar el asedio que tenían puesto sobre Lérida y que los barcos habían retornado a Francia. En Tarragona confirmaron a don Juan las noticias de Peñíscola. Tuvo allí conocimiento de la briosa resistencia que los españoles ofrecían en Lérida y a los pocos días, por la posta de Madrid, le llegaron instrucciones de dirigirse hacia Italia, si bien no se hizo público el motivo de dichas órdenes. En todo caso debería enfrentarse a la armada francesa si la encontraba en su ruta. Parece ser que en algún puerto del levante peninsular también informaron a don Juan de la revuelta de Palermo.

En su camino hacia tierras italianas don Juan llegó en primer lugar a Mallorca, donde se le tributó un recibimiento adecuado a la calidad de su persona. De aquí pasó a Mahón, en cuyo puerto se repararon los desperfectos que tenían algunas de las naves, lo que hizo que se alargase en exceso su permanencia allí, lo que suponía una contradicción con las urgencias que acompañaban las instrucciones que el bastardo había recibido en las que se le informaba de la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo en Italia, los cuales si no eran atajados a tiempo podían tomar las mismas dimensiones y envergadura de los ocurridos en Portugal y en Cataluña. Cuando la flota de don Juan reinicio su viaje, lo hizo dirigiéndose a la costa provenzal en un claro gesto de desafío a los franceses, a la par que se hacía un alarde de fuerza, pero ponía otra vez de manifiesto la contradicción que había entre sus actos y las instrucciones que se le daban. El 7 de septiembre un navío genovés les informo de que los alborotos de Palermo también se habían extendido a otras poblaciones, así como que la escuadra francesa se encontraba en Puerto Longón y que estaba integrada por cerca de medio centenar de barcos entre bajeles y galeras.

A causa de los temporales la flota de don Juan hubo de regresar al puerto de Mahón donde permaneció una semana hasta que el estado de la mar le permitió dirigirse a Nápoles, que era su destino, donde llego el 1 de octubre. Su presencia en el puerto napolitano debió constituir todo un acontecimiento. Acudieron a recibirle las galeras que allí tenían su base y en ellas iba embarcada lo más importante de la nobleza de la ciudad. No deja de llamar la atención el hecho de que también acudiesen al recibimiento, a bordo de barquichuelas y faluchos, un gentío considerable entre los que se encontraban los principales cabecillas del motín que había estallado en la ciudad. Una vez más, las explosiones de cólera popular se producían contra unos determinados gobernantes, mientras que la realeza —don Juan, aunque bastardo, era hijo reconocido de Felipe IV— quedaba a salvo de los ataques de la multitud. Una vez más el descontento popular se canalizó a través de la formula «¡Viva el Rey, abajo el mal gobierno!».

Era virrey de Nápoles el duque de Arcos, un Ponce de León, quien informo a don Juan de la situación que se vivía. Habían surgido una serie de caudillos populares que ejercían su poder e influencia en determinados barrios de la ciudad. Entre ellos destacaba un tal Genaro Annesse, armero de profesión, cuyo taller se había convertido en un centro de propaganda política, en el que se apostaba por sacudir el yugo que los españoles ejercían sobre Nápoles y propugnaba una suerte de gobierno popular. La agitación que promovían estos caudillos no suponía, sin embargo, el mayor de los problemas a que habían de enfrentarse las autoridades españolas. En el trasfondo de todo aquello se encontraba la larga mano de Francia, uno de cuyos objetivos políticos era desestabilizar el dominio español en Italia en general y en Nápoles en particular. Además de las razones políticas de debilitamiento del adversario, había otras de tipo económico, ya que una parte considerable de los recursos que España obtenía para hacer frente a los gastos de la guerra contra Francia provenían precisamente de Nápoles. Era, por lo tanto, una forma de secar las fuentes de financiación del ejército español. Fueron los manejos de Francia los que dieron al malestar popular de los napolitanos el carácter de una revuelta en la que se planteaba la sublevación contra el dominio de España.

Una vez que don Juan fue convenientemente informado y se hizo cargo de la situación, redacto un memorial en el que ponía en conocimiento del rey las acciones que consideraba adecuado emprender:

… parece de lo que públicamente se ve y oye a todos y las relaciones que se me han hecho, así por parte de la nobleza de esta ciudad, como de los ministros de Su Majestad, que lo que más conviene a su Real servicio, es acomodar las cosas de la misma ciudad de Nápoles y todo su reino, que se hallan en tanta desunión por haberse interpuesto el pueblo a la derogación de las gabelas y de todos los servicios que contribuyen a Su Majestad con las demás circunstancias y sucesos que ha habido.

Esta decisión de don Juan cuando apenas había cumplido los dieciocho años nos pone de manifiesto que, pese a su juventud, tenía ya una personalidad recia y un criterio propio.

En Nápoles la situación era muy complicada La dureza de las imposiciones tributarias de los últimos años continuaban siendo el eje de la protesta. Las clases medias y la burguesía local rechazaban de plano el privilegio nobiliario y clerical de exención de impuestos, no solo por lo que suponía de agravio, sino porque la misma significaba pechar con mayores cargas. Aquel malestar, convenientemente atizado por agentes franceses, acabo por convertir la ciudad en un polvorín, donde las facciones enfrentadas manifestaban públicamente sus diferencias. Las clases populares protestaban abiertamente contra las disposiciones del virrey y lo que era ya más grave, contra el dominio de los españoles. Consideraban, además, la presencia de una flota —que a su llegada había sido saludada con muestras de alegría— como una provocación. Frente al pueblo el virrey, la nobleza y el alto clero aconsejaba mano dura y la llegada de los barcos mandados por don Juan le dieron alas a estos planteamientos.

La situación era explosiva en los barrios más populares de la ciudad, como los del Mercado, de Lavinaro y de la Concheria. Se llegó a tal extremo que, desde la flota se abrió fuego contra la población y la lucha en las calles se convirtió en la estampa más corriente de la ciudad. El ataque de la escuadra unido a la actitud belicosa del virrey, duque de Arcos, que apostaba por ahogar en sangre lo que ya era un motín en toda regla, hicieron pensar en lo peor. Sin embargo, el ataque de la flota fue más un aviso que otra cosa y don Juan volvió a mostrar de nuevo dotes de mando. El 12 de octubre convoco a una reunión a los ministros de la ciudad y les planteó la necesidad de buscar una solución negociada al conflicto. Todos le pidieron que fuese él la cabeza principal de dichas negociaciones, ya que los napolitanos odiaban de tal forma al virrey, que resultaba imposible cualquier tipo de acuerdo si el mismo había de firmarse con él. Era fama que el duque incumplía sistemáticamente todos los compromisos que contraía, una vez que había aflojado la presión que le conducía a la firma.

El comienzo de las conversaciones no significo el fin de las hostilidades. Los napolitanos asesinaron a uno de sus cabecillas, Francisco Toralto, por considerarle un traidor al haber aceptado el encargo de abrir conversaciones. Fue un crimen execrable, ya que después de cortarle la cabeza, le colgaron bocabajo, le abrieron en canal y le sacaron las vísceras, el corazón se lo llevaron a su mujer, que estaba embarazada. Esta muerte y las actitudes que la rodearon nos señala el ambiente que reinaba en Nápoles y lo exaltados que estaban los ánimos en aquellos momentos. Para poner un poco de orden y hacer otra exhibición de fuerza don Juan ordeno el desembarco de 3000 hombres, que ocuparon los puntos estratégicos de la ciudad.

Después de largas negociaciones, donde quedó patente el odio de los napolitanos al virrey, se buscaron puntos de acuerdo. Para don Juan parte de las reclamaciones de los amotinados podían ser atendidas, siempre y cuando se planteasen como peticiones y no como exigencias. El hijo de Felipe IV deseaba un acuerdo, pero le importaba sobre todo el que quedase salvaguardado el principio de autoridad y la dignidad de la monarquía, y que se mantuviesen las formas. No aceptaría exigencias, pero estaba dispuesto a estudiar peticiones. Hubo una larga serie de reuniones para encontrar el acuerdo. Llama la atención el hecho de que durante este tiempo continuaron los desmanes de los amotinados, que en más de una ocasión estuvieron a punto de inclinar a don Juan a romper las conversaciones y aplicar las recetas del virrey. Sin embargo, comprendió la necesidad de una solución negociada, ya que se percató de que el motín iniciado como un movimiento popular de rechazo a las cargas impositivas, había tomado un cariz político de tintes claramente separatistas, alentado por Francia. De hecho el 27 de octubre se había hecho público un manifiesto en el que se declaraba a Nápoles como una república independiente bajo protectorado francés. Se afirmaba que el rey de Francia acudiría en ayuda de los napolitanos con hombres, pertrechos, barcos de guerra y medios económicos. Como aval y garantía de todo esto Enrique de Lorena, duque de Guisa, entro de incógnito en la ciudad.

La complejidad de la situación era tal que don Juan busco los oficios del Papa en un intento de poner fin a aquel estado de cosas, que podía concluir en la perdida de Nápoles. Para ello escribió al conde de Oñate, un político experimentado, que ejercía como embajador ante la Santa Sede. Todo lo que pudo conseguir fue que el Sumo Pontífice le manifestase la necesidad de remover del virreinato al duque de Arcos y que se diesen instrucciones al nuncio en Nápoles para que intentase la reconciliación entre los napolitanos y los gobernantes españoles. Así las cosas, don Juan comprendió que cualquier intento de controlar la situación pasaba por la destitución del virrey. Se reunió con la nobleza y les garantizo sus privilegios a la vez que mantuvo contactos con los sectores populares partidarios de la monarquía hispánica y con el apoyo de todos ellos destituyo al de Arcos y asumió el gobierno de la ciudad. Cuando a la corte llegaron noticias de todo esto Felipe IV sanciono y dio por buenas las disposiciones tomadas por su hijo y aprobó su decisión de ponerse al frente del virreinato, pero no dio carácter definitivo a ese nombramiento:

… Tengo por bien que vos, el dicho don Juan de Austria, mi hijo, hayáis admitido el ejercicio del cargo de mi Virrey y Capitán General en el dicho mi Reino de Nápoles, en lugar del dicho duque de Arcos, en el ínterin que yo proveo y envío Virrey propietario que será con toda brevedad no pudiendo vos faltar al empleo del Gobierno de todas mis Armas marítimas, que es, y ha de ser en adelante, vuestra primera y principal ocupación.

Pocos días después de este nombramiento, que da la sensación de otorgarse desde Madrid porque los acontecimientos habían desbordado todas las previsiones, se le dieron a don Juan plenos poderes para actuar. No se le ponía ningún tipo de limitación con tal de conseguir el objetivo. No obstante, en Madrid no estaban de acuerdo con las iniciativas que tomaba el bastardo porque con rapidez poco frecuente en la pesada maquinaria burocrática que presidía la monarquía de los Austrias se produjo el nombramiento del conde de Oñate como virrey de Nápoles, quien hacia su entrada en la ciudad partenopea el 1 de marzo de 1648. La llegada de Oñate supuso el comienzo de un cambio radical en la situación que se vivía en la ciudad.

Con anterioridad a su llegada, Oñate se había preocupado de prevenir hombres y fondos con los que, en caso necesario, hacer frente a la situación. En este sentido había organizado una leva de hombres y efectuado una recluta en el ducado de Milán, además, hizo importantes provisiones de víveres, bastimentos y pertrechos de guerra. Se encontró también con que las disposiciones tomadas por don Juan de controlar los puntos estratégicos de la ciudad habían rendido sus frutos y conseguido desbaratar todas las acciones que los rebeldes habían llevado a cabo para hacerse con el control de los mismos. La ciudad, entendiendo por tal los barrios populares de la misma, estaba bajo el control de los rebeldes y era un hervidero. Con la ayuda de don Juan el nuevo virrey tomo una serie de disposiciones que tenían por objetivo volver a controlar la totalidad del casco urbano. Para ello se decidió que la ocupación se realizaría por la vía militar, pero difundiendo la noticia de la anulación de los impuestos más onerosos, la obligación de jurar lealtad al rey y la necesidad de paz. El resultado fue el apetecido. A ello colaboro la decepción que la actuación de los franceses, caracterizada por sus desmanes, había producido entre la población. El duque de Guisa al comprobar el fracaso y que la ciudad quedaba por los españoles intento huir disfrazado, pero fue reconocido y detenido. El conde de Oñate, partidario de dar un escarmiento singular, planteo ejecutarle públicamente y solo la intervención de don Juan, quien logro que se le enviase preso a España, donde fue encerrado en el alcázar de Segovia, evito la muerte del noble francés. Nápoles volvió a la obediencia al rey de España y su ejemplo fue seguido por todas las ciudades del reino.

Don Juan comprendió el peligro que suponía, aunque el levantamiento hubiese quedado sofocado, el mantenimiento de una fiscalidad onerosa para las clases populares, que había sido la causa inicial que provoco el levantamiento. Decidió exonerar a los napolitanos de la mayor parte de las gabelas y cedió a determinadas pretensiones políticas que mejoraban la representatividad popular en los órganos de gobierno de la ciudad. A la nobleza, que se había mantenido fiel a la causa de Felipe IV aun en los momentos más difíciles del conflicto, don Juan les confirmo en sus privilegios y otorgo a algunos de los que más se habían significado en la defensa de los derechos de la monarquía, importantes mercedes. Aunque todas aquellas disposiciones quedaban pendientes de que el rey las sancionase, no hubo problema ninguno en este sentido. En Madrid, tras las experiencias de Cataluña y de Portugal, la salvación de un reino como el de Nápoles fue considerado un éxito de grandes proporciones, aunque las arcas de su majestad se resintiesen por causa de las anulaciones de impuestos.

La figura de don Juan se enalteció de manera notable a la par que comenzaba, en su condición de hombre público, a presentar el perfil de una personalidad discutida —ante su figura nadie quedaba indiferente— que ya le acompañaría hasta el final de su vida. Don Juan levantará a partir de este momento pasiones encontradas. Concitará grandes fervores y grandes rechazos. A los muchos que no habían visto con buenos ojos el reconocimiento de un bastardo, se sumaban ahora los envidiosos que comprobaban como en medio del naufragio general de la monarquía, don Juan procuraba al rey una de las pocas satisfacciones políticas en aquella década de desastres. El 28 de abril, don Fernando Carrillo, gentilhombre de cámara de don Juan, hacía pública en la puerta de la basílica de Nuestra Señora de Atocha la grata noticia del sometimiento de Nápoles. Felipe IV tuvo conocimiento de ello en Aranjuez y su regreso a la corte, pocos días después, se convirtió en una entrada triunfal en medio de la alegría desbordada de los madrileños. Hubo funciones religiosas, músicas y fuegos de artificio. Las celebraciones culminaron con una procesión general que recorrió las calles de la villa y corte en medio de un gentío enfervorizado.

Todo aquello hizo que Felipe IV, que había manifestado, ya lo hemos visto, reticencias a que don Juan ocupase el virreinato de Nápoles cambiase de opinión y le ofreciese el mismo, planteando el regreso de Oñate a Roma, lugar que requería de la presencia de un hombre habilidoso y experimentado como él. Sin embargo, don Juan no aceptó el nombramiento. Se ponía por primera vez de manifiesto algo que se repetirá con cierta frecuencia a lo largo de su vida: su rechazo, por razones personales, a determinados nombramientos. Es muy probable que su negativa estuviese relacionada con la actitud que su padre había mantenido con él. Debió sentirse herido en su orgullo —era esta una cuestión a la que por razón de sus orígenes bastardos don Juan era muy sensible— y su manera de manifestarlo era a través del rechazo que ahora se permitía. El gesto nos pone también de manifiesto la recia personalidad que poseía, pese a sus pocos años.

Es posible que Felipe IV, que tenía depositadas grandes esperanzas en don Juan, pretendiese con este nombramiento darle un espaldarazo frente al coro de envidiosos que ya murmuraban y que esparcían por todas partes que el éxito de Nápoles se debía más a Oñate que a su hijo. Una carta del rey a don Juan, fechada el 15 de junio, es muy esclarecedora al respecto de cuáles eran los pensamientos del monarca. En ella se dice lo siguiente:

… también he mandado prevenir en la forma que me ha parecido suficiente y necesaria, que todos entiendan que el buen suceso del día seis de abril, y todo lo demás antecedente y subsecuente para la perfección de la quietud y sosiego del Pueblo, y Reino de Nápoles… se obró por vuestra mano, y que se os debe la gloria de aquel trabajo…

Estas líneas también nos ponen de manifiesto que había ya comenzado una polémica en torno a los méritos de quienes habían participado en la extinción de la sublevación napolitana. Tenemos aquí reflejada otra de las constantes que acompañarán al bastardo a lo largo de su existencia. La negativa de sus enemigos a reconocer los méritos que contrajo en algunas de las empresas que se le encomendaron, achacando a otras personas dichos merecimientos. Esos mismos fueron los que se encargaron también de magnificar sus errores y sus fracasos.

Si don Juan rechazó el virreinato de Nápoles no pudo oponerse al nombramiento que para el mismo cargo se le hizo en Sicilia, adonde se dirigió directamente desde Nápoles. La escuadra a su mando entraba en el puerto de Mesina el 27 de septiembre de aquel año y la ciudad le tributó un gran recibimiento. Tres meses después, el 27 de diciembre, tomaba posesión oficial de su cargo en una ceremonia donde el cardenal Tribuido, su antecesor, le transfirió los poderes correspondientes.

La presencia en Nápoles de don Juan estuvo marcada por un acontecimiento singular. Por aquellos años ejercía su profesión de pintor en dicha ciudad José Ribera, conocido entre los napolitanos con el nombre de Il Spagnoletto, en alusión a su origen —Ribera era natural de Játiva— y a lo reducido de su tamaño. La afición de don Juan a la pintura era notable y ejercitó la misma con cierta habilidad como pone de manifiesto una copia de una estampa de Callot conservada en la Biblioteca Nacional. Esta afición que en don Juan tenía importantes antecedentes familiares, manifestados en su propio padre y en su abuelo, el rey Felipe II, le fue fomentada durante sus años de infancia y adolescencia por su ayo, don Pedro de Velasco, quien le puso como maestro a Eugenio de las Cuevas, un pintor de miniaturas y pequeños retratos. Alcanzó don Juan tal soltura en la pintura de miniaturas y en la decoración de porcelanas, que el pintor Carreño afirmó que «a no haber nacido Príncipe, pudiera con su habilidad vivir como tal». Se conserva de mano de don Juan un San Juan Evangelista, pintado de medio cuerpo en el momento de iniciar la escritura de su evangelio. Al pie de la obra se puede leer en una cartela:

Esta caveza pintó de su mano el serenísimo Sr. D. Juan de Austria y la dio a don Pedro de Velasco que le crio.

Con estas hechuras, don Juan no dejó de aprovechar su estancia en Nápoles para entrar en contacto con el genial pintor setabense, al parecer con el deseo de mejorar su técnica e instruirse en el arte del grabado, cuya actividad ejercía Ribera con gran maestría. El propio pintor le retrató a caballo tocado con un sombrero de plumas, en un grabado al aguafuerte. Sin embargo la relación de don Juan con el pintor se amplió al entorno familiar de este, hasta el punto de que una de las tres hijas que tenía Ribera fue seducida por el bastardo. Parece ser que don Juan raptó a la hija del pintor, lo cual dadas las circunstancias que concurrían —un personaje de alcurnia y la hija de un pintor famoso— provocó un verdadero escándalo en Nápoles. La hija de Ribera, de nombre Ana Lucía, marchó a Sicilia cuando don Juan embarcó con destino a dicha isla para hacerse cargo del virreinato. De aquellos amores nació una niña que fue arrebatada a la madre y entregada al conde de Eril para que se ocupase de su crianza. Ana Lucía fue abandonada por su amante y regresó a Nápoles donde contrajo un matrimonio de conveniencia auspiciado por el propio don Juan. La hija de aquellos amores a la que se impuso el nombre de Margarita, fue internada en el convento de las Descalzas de Madrid, donde profesó con el nombre de sor Margarita de la Cruz de Austria. Nacida en 1650, ingresó en el mencionado convento cuando sólo tenía seis años de edad, profesó a los dieciséis y allí pasó el resto de sus días hasta su muerte acaecida en 1686, cuando tenía treinta y seis años.

La presencia de don Juan al frente del virreinato de Sicilia se caracterizó por las numerosas reformas que se llevaron a cabo. Recibió instrucciones para reducir el número de tropas que configuraban las guarniciones de la isla, porque su cifra se consideraba en Madrid excesiva, lo cual no era cierto. Lo que se pretendía con esta reducción era una mejora de las condiciones hacendísticas. La realidad fue que don Juan, pese a las dificultades a las que hubo de hacer frente en materia económica, realizó denodados esfuerzos para incrementar el número de soldados que guarnecían la isla y mejorar sus condiciones de seguridad y defensa. Para ello se valió de una serie de imposiciones y arbitrios que supusieron una actitud radicalmente contraria a la que se había empleado para aplacar los motines populares impulsados, precisamente, por la pesada carga que suponían los tributos y las gabelas. Paralelamente trató de concentrar todo el poder en sus manos y reducir a la mínima expresión las concesiones hechas a las clases populares en los difíciles momentos de la revuelta que también allí se había vivido. Pero lo más importante de su actuación no está relacionado con las actividades administrativas.

Bajo su mandato hubo de hacer frente a uno de los períodos más calamitosos por los que atravesó la isla a lo largo de aquella centuria porque se sucedió la pérdida de varias cosechas como consecuencia de una climatología adversa. Sicilia, considerada desde la antigüedad como el granero del Mediterráneo, vio aparecer el hambre en sus pueblos y ciudades. También hubo de hacer frente a una conjura urdida en Palermo que creó la alarma entre las autoridades españolas. Don Juan se desplazó hasta esta ciudad a finales de 1649 y allí permaneció hasta marzo del año siguiente, donde se empleó a fondo para poner fin al estado de cosas que mantenía agitada la ciudad, donde los alborotos eran continuos. Se descubrió a los principales actores de la conjura y tras detenerles se dio con ellos un escarmiento ejemplar. Con estas actuaciones Palermo quedó pacificada y el virrey pudo dedicar sus energías a dar cumplimiento a un importante encargo que había recibido del monarca y cuya viabilidad era imposible, si la isla no estaba tranquila y bajo control. Nos referimos a la misión de recuperar los presidios toscanos de Puerto Longón y de Piombino, ocupados por los franceses. Se trataba de dos plazas de la costa de la Toscana, de las que la segunda tenía un importante valor estratégico, ya que desde ella se podía vigilar una amplia zona costera y controlar el tráfico comercial que se desarrollaba entre el norte y el sur de Italia. Además, aquellos presidios eran un lugar excelente para acantonar a las tropas españolas que configuraban el ejército de Flandes, cuando no era necesaria su actuación en las épocas de tranquilidad militar.

Se planificó una operación combinada entre don Juan y el conde de Oñate en su calidad de virrey de Nápoles. También el gobernador de Milán, el marqués de Caracena, recibió instrucciones para colaborar en la empresa. A cargo de don Juan quedaba todo lo referente a la armada, por su condición de capitán general de la misma. Se puso en práctica una estrategia cuya finalidad era confundir a los enemigos. Se esparció el falso rumor de que la escuadra que se aprestaba estaba destinada a combatir en Cataluña, mientras se preparaba con minuciosidad la operación del verdadero objetivo del ataque. Los franceses no mejoraron defensas de Puerto Longón y de Piombino, manteniendo sólo pequeñas guarniciones, insuficientes para resistir un ataque. Los defensores de ambas apenas sumaban unos mil hombres, mal pertrechados y con la moral decaída porque hacía meses que no recibían sus pagas.

El 11 de mayo don Juan abandonó Sicilia al frente de una flota de seis galeras y en una campaña rápida rindió las dos plazas que constituían su objetivo. Primero cayó Piombino, era el 19 de junio, y el 15 de agosto las tropas españolas entraban en Puerto Longón, que había capitulado dos semanas antes. El bastardo de Felipe IV regresó rápidamente a Sicilia donde hizo una triunfal entrada en Palermo el 28 de agosto.

Esta exitosa campaña reforzó la aureola de don Juan, quien ya se había convertido en el centro de una polémica cortesana en la que se enfrentaban sus partidarios y detractores. Mientras que los primeros empezaban a rodear su figura de una carácter mesiánico y le comparaban ya a otro bastardo ilustre, homónimo suyo y vencedor de los turcos en Lepanto, presentándole como el salvador de una monarquía que desde hacía años marchaba a la deriva; los segundos señalaban que don Juan era un soberbio que se arrogaba logros que no eran suyos, sino de quienes le rodeaban. Otra vez, como ocurriera en el caso del sometimiento de Nápoles, se alzaron voces contra su persona, señalando al conde de Oñate como al verdadero artífice de los éxitos cosechados.

Alimentaba esta situación el hecho de que, tal vez por su poca edad, Felipe IV encomendaba a su hijo misiones de importancia, pero a la vez le rodeaba de personas de capacidad y experiencia para que le asesorasen, dando lugar con esa actitud a fomentar la polémica que se generaba en torno a la figura de su hijo. El propio don Juan se quejaba de aquellas circunstancias que en nada le favorecían:

Dígame por amor de Dios… qué lugar tengo yo en esta facción, porque no veo otra ocupación que la de convoyar al Conde Oñate, a quien hace S. M. dueño absoluto, confieso a V E. que ha sido esta mortificación de mi aliento y que mientras viva, no se me borrará del corazón el concepto en que mi desdicha me ha puesto.

Solventados los problemas políticos que habían agitado los dominios de la monarquía hispánica en Italia, Felipe IV optó por llevar a don Juan a otro de los escenarios donde la situación era complicada: a Cataluña, donde desde hacía una década el Principado, apoyado por Francia, sostenía una lucha contra el gobierno de Madrid. La decisión del monarca de enviarle a un nuevo frente de operaciones nos pone de manifiesto en primer lugar que su actuación en Italia había colmado las expectativas que en su persona se habían depositado, además de que su padre deseaba embarcarle en nuevos hechos de armas que cimentasen la aureola de héroe que empezaba a rodear su figura. En opinión de otros, sin embargo, aquella decisión de Felipe IV estaba más en consonancia con el deseo de mantenerle alejado de la corte, una vez que su presencia en Italia había cumplido los objetivos para los que se había producido. Aquella presencia, en todo caso, dejaba en realidad un rastro de luces y de sombras. Un cuadro muy de la época, en el sentido barroco del término. Si la acción política y militar había sido brillante, por mucho que sus enemigos tratasen de empañarla, su gestión económica no fue tan brillante. Ya nos hemos referido a las cargas impositivas con que gravó a la población para desarrollar sus planes, dicha actuación culmino con los grandes empréstitos con que empeñó la hacienda virreinal con motivo de los preparativos que realizó para marchar a Cataluña.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Felipe IV

Personaje: Juan José de Austria

Comentario de "Juan José de Austria, un bastardo regio"

En este libro el autor nos analiza la vida de Juan José De Austria, hijo natural de Felipe IV y de María Calderón, actriz de teatro conocida como «La Calderona». A lo largo de su intensa vida, relatada con todo tipo de detalles a lo largo del libro, y tras una formación específica, nuestro personaje se convirtió en un destacado militar y en un hábil político, llegando a ser regente durante el reinado de su hermano Carlo II, muriendo posiblemente envenenado por la reina madre Mariana de Austria, con la que estuvo enfrentado en su lucha por el poder.

Es posiblemente al mejor biografía escrita sobre este personaje hasta el momento actual