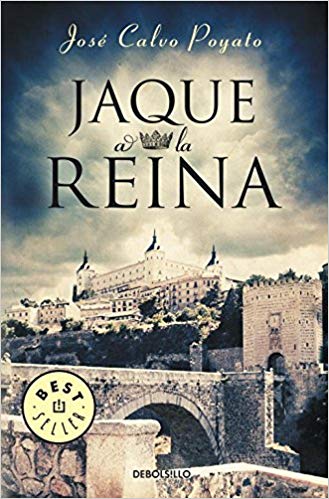

Jaque a la reina

Jaque a la reina

1

Hasta el momento, la primavera había presentado un perfil desapacible. Los días lluviosos con cambios rápidos y bruscos de temperatura desorientaban a los vecinos de Madrid en aquel año de 1668 en que, bajo la regencia de doña Mariana de Austria, la Monarquía Católica vivía momentos de zozobra.

Doña Mariana era reina por disposición testamentaria de su difunto esposo el rey Felipe IV y ejercía el cargo en nombre de su hijo, el pequeño Carlos, quien, si llegaba a reinar, lo haría con el nombre de Carlos II. Aquel niño de siete años era enfermizo desde su nacimiento y endeble de constitución. Las afiladas lenguas de la corte señalaban que había sido engendrado en la última cópula carnal que el rijoso monarca había tenido con la reina. La opinión más generalizada apuntaba a que no llegaría a ser rey porque no superaría la pubertad.

La noche anterior al 19 de mayo, había nevado de forma copiosa. Aquella nevada,

algo extraordinario a tales alturas del año, fue interpretada por muchos como augurio de malos sucesos. Había cubierto Madrid con una capa blanca que lo tapaba todo; sin embargo, tal blancura se transformaría pronto en agua corriendo por pendientes y desniveles porque había amanecido un día soleado.

En la plaza de Santa Catalina la chiquillería y también algunos adultos se arrojaban bolas de nieve entre bromas, risotadas y ligeros quejidos cuando alguno de los que así se entretenían era alcanzado en parte sensible de su cuerpo.

Alejándose de las carreras, morisquetas y escorzos de los que jugaban de aquella forma cruzó presurosa, con paso firme y decidido, una figura embozada en su negra capa y cubierta con un sombrero calado hasta las cejas. Diríase, por el embozo y por lo calado del sombrero, que trataba de ocultar su identidad a posibles miradas indiscretas. La negra imagen, que se desplazaba con rapidez, resaltaba sobre el blanco que se extendía por todas partes. Había salido del mesón del Moro y cruzaba la plaza hacia la calle de la Fuente.

La energía de su paso poco a poco fue perdiendo fuerza, conforme el embozado avanzaba. Primero se hizo más reposado, como si le afectase un cansancio repentino, después se vio obligado a detenerse. Su respiración era agitada y entrecortada, como si tuviese un problema en los pulmones o padeciese alguna enfermedad. El rostro de aquel individuo, hasta donde se podía ver, mostraba signos de congestión, estaba enrojecido y perlado por pequeñas gotas de sudor; en sus ojos se percibía la punzada de un dolor a duras penas contenido. Hubo un momento en que sufrió una especie de vahído que le nubló la vista y le obligó a agarrarse a la reja de una ventana para no dar con sus huesos en el suelo. Cogido al improvisado asidero, trató de serenarse; dejando caer el embozo de su capa, buscó entre sus ropas un pañuelo con el que se secó el sudor que ya le empapaba el rostro, luego aspiró el aire, ann fresco, de la mañana. Su cara se relajó un poco. Pero, de repente, un agudo dolor le hizo contraerse de nuevo. La mano que le sostenía asido a la ventana se crispó atenazando el barrote con fuerza, como si quisiese deshacerlo entre sus dedos. Con un movimiento rápido echó para atrás la capa y se quitó el sombrero, dejando al descubierto sus facciones.

Era un individuo de unos cuarenta años, alto y desgarbado. Tenía una incipiente calvicie que quedaba en buena parte disimulada por la media melena que poseía, de un pelo lacio y negro, con las puntas remetidas hacia dentro, a la moda. También respondían a los gustos del momento una fina perilla y unos delgados y atusados mostachos, cuyas puntas se levantaban casi verticales. El óvalo de sus facciones era redondeado, y la piel blanca y sonrosada. La ropa que vestía era de buena calidad, pero presentaba el deterioro de un uso prolongado.

El aire que entró en sus pulmones y el que sintió en su rostro al desembozarse pareció aliviarle en algo el dolor que padecía. Compuso el ademán y con paso cansino y vacilante reanudó la marcha. Su figura presentaba, sin embargo, una silueta muy diferente a la que de forma tan decidida había salido hacía poco del mesón del Moro. Reinició la marcha, pero no había caminado más de un centenar de pasos cuando de nuevo sufrió un espasmo del que trató de recuperarse. Los síntomas de cansancio que ofrecía su rostro no tenían relación con el esfuerzo realizado desde que se detuviera la vez anterior. Ahora parecía menos preocupado por la imagen que podía ofrecer, que cuando tuvo que buscar la ayuda de la ventana, aunque su aspecto era ciertamente penoso. Además de los espasmos que le sacudían a pequeños intervalos, estaba sofocado. Se desabrochó sin miramientos el cuello de la camisa y la botonadura de la parte superior del jubón, a la vez que, con un gesto inútil, trataba de abanicarse el rostro con una mano. Pareció mejorar un poco y reemprendió su camino. Trataba de imprimir velocidad a sus pasos en un claro intento de alcanzar cuanto antes su destino. Tras un considerable esfuerzo consiguió llegar a la posada de la Estrella en la plazuela de los Herradores, frente al convento de las Clarisas, cerca de la plaza Mayor. Cuando cruzó el zaguán su rostro presentaba una palidez mortal. En pocos minutos su aguileña nariz se había afilado de forma extraordinaria y los ojos, hundidos en sus cuencas, presentaban unos oscuros cercos a su alrededor; los tenía vidriosos y velados. En la mirada de aquel hombre se reflejaba la cercanía de la muerte. Un grito estentóreo salió de su boca con una fuerza mucho mayor de la que parecía posible, dado el demacrado aspecto que ofrecía:

—¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me han envenenado!

Dando tumbos, más que pasos, pudo llegar hasta una de las mesas que había en una gran sala a la que se accedía a través del portón que la separaba del zaguán. Apoyó en ella las manos, jadeante e inclinado hacia delante. Su cuerpo se arqueó y de forma casi simultánea una arcada sacudió su estómago. Las tres mozas que faenaban atendiendo a la escasa parroquia que había se acercaron para ayudarle, mientras que la clientela asistía expectante a tan inesperada situación.

—¿Qué os ocurre señor de Saint-Aunais?

—¿Os sentís mal? ¿Qué os ha sucedido?

El llamado Saint-Aunais no tenía fuerzas para responder. Harto hacía con soportar las arcadas que ahora, una tras otra, le mortificaban, sin llegar a convertirse en un vómito liberatorio. Tenía la mirada perdida y se apretaba con ambas manos el estómago, en un intento inútil de contener los espasmos que le sacudían. A su alrededor se formó un corrillo de curiosos que le miraban, impotentes, comentando que aquel sujeto había dicho que le habían envenenado.

Cuando apareció el posadero, un tripudo individuo cuyos rasgos más llamativos eran unas pobladas cejas, negras y corridas, y una calva absoluta y brillante, las mozas habían sacado un jergón de basta lona listada rellenado de paja, donde habían tendido al enfermo. Al percatarse de quién era el que allí estaba postrado no pudo contener una exclamación de sorpresa:

—¡Señor marqués! ¿Qué os sucede? ¡Pronto, pronto, que avisen a un médico!

Una de las mozas se ajustó el corpiño, estiró los pliegues de su falda y se alisó con las manos el pelo, que llevaba recogido en un moño. Salió casi corriendo a cumplir el encargo de su amo.

La mayor parte de los presentes miraron al posadero, que se agachaba en actitud solícita sobre el enfermo, y le tomaba una de las manos.

El marqués de Saint-Aunais entreabrió los ojos, aspiró profundamente tratando de llenar sus pulmones y pidió al posadero, con voz entrecortada, un poco de agua:

—Antón… Antón, un poco de agua… por… por el amor de Dios… Algo… algo me quema por dentro… ¡me está abrasando las entrañas!

El posadero no necesitó dar la orden porque una de las mozas acudió a una cantarera y de un panzudo búcaro vertió como medio azumbre de agua en una jarrilla de barro. El marqués, tras un gran esfuerzo, logró beber dos o tres tragos que, además de refrescar su garganta, empaparon su pechera por la dificultad que tenía para tragar. Hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban y apretó la mano del posadero:

—Antón, escúchame con atención. No dispongo de mucho tiempo…

—Pero, por la Virgen Santísima, decidme, señor, ¿qué es lo que os ha ocurrido?,

¿qué es lo que os pasa?

—No me interrumpas, te he dicho que no dispongo de mucho tiempo y no puedo desperdiciarlo —gimió.

El posadero abrió la boca para contestar de nuevo, pero la mirada del moribundo hizo que quedase en un intento.

—Más que un maldito matasanos, que no podrá hacer nada por mí, es mejor que mandes buscar un sacerdote a quien confiese mis culpas y pecados, que son muchos y notables. Pero antes escúchame atentamente porque mi muerte no es cosa de la naturaleza, ni de enfermedad, sino la consecuencia de un tósigo que me han suministrado hace poco rato.

—¿¡Que os han dado un veneno!? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? —el posadero abría los ojos de forma desmesurada.

—No me interrumpas, Antón, te he dicho que tengo poco… aaah… —un nuevo espasmo sacudió su cuerpo, que se arqueó contraído, para desmadejarse a continuación—: Escucha lo que voy a decirte sin que me interrumpas más. Aunque sería conveniente que mandases ya a por el confesor.

Antón dio un vozarrón a la moza que había traído el agua.

—¡Ve sin detención en busca del padre Diego!

—¿El… el jesuita? —preguntó la moza, titubeando.

—¡Quién coño, si no! ¡Ve y no te detengas, que parece que el caso apremia!

—Ahora escucha lo que voy a revelarte —el marqués parecía haberse serenado algo.

El posadero miró a la concurrencia, no menos de una docena de personas, que se arracimaba en torno a él y a Saint-Aunais. Éste, levantando la voz cuanto le fue posible, y con gran esfuerzo, comentó para que lo oyesen todos:

—Lo que tengo que decirle a Antón no es secreto, pueden escucharlo vuesas mercedes y sepan que es la pura verdad, la verdad que dice un hombre que sabe que tiene contados los minutos que le restan de vida. ¡Lo juro por ésta! —Hizo una cruz con los dedos y se la acercó a los labios, besándola—. Esta mañana, a eso de las ocho

—continuó el marqués—, encaminé mis pasos hacia el mesón del Moro, el que está cerca de la plaza de Santa Catalina, para acudir a una cita con un individuo que en la tarde de ayer me manifestó su deseo de reunirse conmigo. Tenía el propósito de hacerme partícipe de un plan que podría ser de mi interés…

El moribundo dejó de hablar, sorbió con gran dificultad un trago de agua y continuó con esfuerzo:

—Nada más me dijo aquel sujeto del asunto a tratar, tentando de esta forma mi curiosidad. Llegado al lugar concertado hube de aguardar largos minutos hasta que apareció quien allí me había citado.

La respiración de Saint-Aunais se hacía poco a poco más fatigosa, sorbió otro trago de agua para refrescar su garganta y tomarse un breve descanso.

—Llegó acompañado de un conocido mío: un hidalgo aragonés llamado Malladas. Los dos se mostraron deferentes hacia mi persona y se deshicieron en disculpas por su tardanza, antes de que yo manifestase mi enfado por el tiempo que llevaba esperando. Echaron la culpa a la nevada y a las dificultades que la misma había originado para transitar por algunos lugares. Malladas, a título de desagravio, ofreció convidarme a un suculento desayuno. Reclamó la presencia del mesonero y encargó, sin pedir parecer a nadie, migas con torreznos, lonchas de jamón y chocolate. Recuerdo que lo encargó bien espeso… —otra vez la fatiga obligó al marqués a detenerse; ahora, además, una nueva punzada de dolor en su estómago le hizo retorcerse y detener la narración con la que había ganado la atención de todos los presentes.

»Mientras preparaban las viandas —prosiguió el marqués una vez superado el espasmo—, Malladas me explicó el plan del que quería hacerme partícipe y algo más. Solicitaba mi colaboración decidida en el mismo. Con gran lujo de detalles expuso la situación política que en este momento se vive en la corte, según su particular visión de los hechos. En su opinión, todos los males que aquejan a la monarquía se derivan de la incapacidad del valido de la reina para hacer frente a los retos que en este momento la situación plantea —la respiración del marqués era cada vez más entrecortada y mayores sus dificultades para hablar, sólo el deseo de dar cuenta de lo ocurrido, le daba fuerzas para proseguir.

»Afirmaba que sólo la caída del valido puede poner fin a una situación insostenible y que de continuar todo así, aunque sea por corto tiempo, sufriremos daños más graves ann de los que estamos padeciendo. Yo le respondí que la caída del padre Everardo era algo que dependía de la voluntad de la reina y que, por lo que yo tenía oído, doña Mariana no estaba dispuesta a prescindir de los servicios del jesuita. Malladas coincidió conmigo en esta apreciación, por lo que me desveló entonces la parte fundamental del plan que tenía preparado para poner fin a la situación que había descrito.

—¿En qué consistía el plan? —la pregunta había surgido del corro de curiosos a quienes parecía preocupar poco el estado en que se encontraba el marqués; desde luego, les importaba mucho menos que las palabras que salían de su boca.

La respuesta a aquella pregunta que la concurrencia aguardaba se vio interrumpida por una nueva punzada de dolor. Saint-Aunais dejó escapar un quejido y se apretó con las dos manos el estómago.

—He participado en numerosas intrigas cortesanas. Podría afirmar que en los últimos años no ha habido ninguna de cierta relevancia en la que no haya tomado parte. Unas veces al lado de unos y otras al lado de otros. ¡Necesidades que impone la vida! —con aquella exclamación el marqués parecía tratar de justificar lo que había sido una vida de intrigas, vinculada al mejor postor—. He tomado parte activa — continuó— en tramas urdidas al calor de la lucha política que en torno al poder se tejen y destejen. Pero nunca, lo juro por la salvación de mi alma que pronto ha de comparecer ante el Altísimo, he manchado mis manos con sangre. Lo que Malladas me propuso, sin ningún tipo de rebozo, fue participar en un asesinato. ¡Quería que cometiese un crimen!

Los rostros de los presentes adoptaron expresiones muy variadas que iban desde la sorpresa de los más incautos, desconocedores de los vericuetos por los que, con frecuencia, se movían los asuntos de palacio, hasta la emoción que se reflejaba en otros.

—¿A quién pretenden asesinar? —preguntó el posadero, que sostenía levantada con una de sus manos la cabeza del moribundo marqués.

—El plan urdido pretende acabar con la vida del padre Nithard…

En ese momento, como si se hubiesen puesto de común acuerdo, irrumpieron en la posada tanto el padre Diego como el médico cuyos servicios habían sido requeridos. Su llegada produjo cierto alboroto que se confundió con las exclamaciones de los presentes al conocer la identidad de la supuesta víctima de los planes de Malladas. Saint-Aunais se encogió, contraído una vez más por otra dolorosa punzada, ahora acompañada de una ruidosa arcada que hizo brotar por la comisura de sus labios un hilillo de sangre.

El médico comprobó si el enfermo presentaba alguna herida. Ante el resultado negativo de su exploración hizo un gesto de preocupación a la vez que le preguntaba si le podía dar razón alguna de la causa de aquella dolencia que le mortificaba.

La respuesta fue contundente:

—Doctor, es poco lo que podéis hacer por mí. Dejad que el padre me oiga en confesión, porque me han envenenado. El veneno me lo han suministrado en una jícara de chocolate, aprovechando que acudí a orinar, después de negar mi participación en un plan urdido para poner fin a la vida del valido de la reina.

—¿Pretenden asesinar al padre Nithard? —quien había hecho la pregunta, con voz trémula, era el padre Diego de Sotomayor, compañero de orden del valido.

—En efecto, y por negarme —Saint-Aunais apenas tenía ya un hilo de voz— a colaborar… en tan inicuo proyecto pago con mi propia… mi propia vida.

Una nueva arcada acompañada de un vómito de sangre que enrojeció su pechera sacudió al moribundo. El sacerdote requirió al médico su parecer con la mirada. El gesto del galeno fue elocuente. No había nada que hacer. El padre Diego solicitó a la concurrencia que se alejase para escuchar, hasta donde fuese posible, la confesión de aquel desdichado que estaba a punto de abandonar esta vida.

En medio de un relativo silencio punteado de murmullos, todos los presentes, incluido el dueño de la posada, se retiraron a una distancia prudencial. Desde allí asistieron a los momentos finales del marqués de Saint-Aunais, un intrigante profesional que había vendido durante años sus servicios al mejor postor en las enconadas luchas cortesanas que se vivían en la capital de España, a quien escuchaba en confesión y reconfortaba el jesuita Diego de Sotomayor.

Su muerte habría pasado casi desapercibida de no ser por las circunstancias que en la misma habían concurrido. En pocas horas Madrid fue un hervidero de rumores y de comentarios en torno a un único asunto: había en marcha un plan para acabar con la vida del padre Nithard, el jesuita que, siendo confesor de doña Mariana de Austria, se había ganado su confianza hasta el punto de convertirse en su valido, además de ser inquisidor general.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Regencia de Mariana de Austria

Personaje: Juan José de Austria

Comentario de "Jaque a la reina"

La monarquía hispánica, sumida en una grave crisis, es gobernada por la regente Mariana de Austria y su valido, el jesuita Everardo Nithard. El único hijo bastardo reconocido por Felipe IV, Juan José de Austria, despierta grandes ilusiones y ambiciona el poder. Sus partidarios están dispuestos a que lo consiga en un Madrid donde se viven días de agitación, rumores y tensión. El bastardo buscará dar jaque a la reina regente.