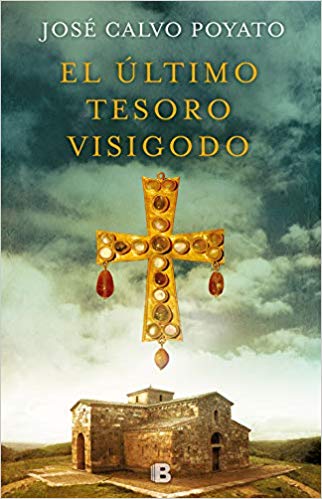

El último tesoro visigodo

El último tesoro visigodo

1

Toledo, verano de 1858

Aprovecharon la mañana para comprar algunas cosas que en un pueblo como Guadamur era difícil encontrar. Francisco Morales y su esposa, María Pérez, habían acompañado a Escolástica, hija del primer matrimonio de María, a la prueba final para obtener la titulación que le permitiría ejercer como maestra de primeras letras.

Habían dejado las mulas en El Laurel, una posada junto a la iglesia de Santo Tomé, y se acercaron a la catedral donde encendieron un par de velas, dejado una limosna y rezado un misterio del santo rosario pidiendo por el buen resultado de la prueba a que se sometía Escolástica. La joven tenía que demostrar destreza con la aguja en el bordado de un pañizuelo en un tiempo limitado.

Francisco estaba cercano a los cuarenta y cinco años, era de mediana estatura y tenía el rostro alargado, como los hidalgos retratados por El Greco. Marcado por la dureza del clima meseteño, estaba surcado de arrugas. Tenía ojos vivaces y su pelo negro encanecía por las sienes. Sabía leer, escribir y de números. María era un par de años más joven, pero aparentaba mucha más edad. Contrajo su primer matrimonio con apenas quince años y cuando quedó viuda, poco después de cumplir los veinte, tenía cuatro hijas, la mayor de ellas era Escolástica. Cumplido el luto, se casó con Francisco, con quien había tenido otros dos vástagos: un niño que murió poco después de nacer y una niña, a la que bautizaron como Simona y que acababa de cumplir los dieciocho años.

A la salida de la catedral tomaron por la calle del Hombre de Palo y enfilaron la del Comercio que llevaba hasta la plaza de Zocodover. Caminaban sin prisas, viendo tranquilamente los escaparates. La prueba que había de superar Escolástica duraba tres horas y no había transcurrido más que una desde que la dejaron donde se examinaba junto a otras dos docenas de muchachas, la mayoría de ellas vecinas de la capital. No era habitual que en los pueblos, menos aún en los que eran tan pequeños como Guadamur, la gente estudiara más allá del aprender a leer, escribir y utilizar las cuatro reglas, y eso tampoco eran muchos quienes lo aprendían; menos aún si se trataba de mujeres. En el pueblo la mayoría de los vecinos eran analfabetos. Muchos niños antes de hacer la primera comunión ya estaban empleados en alguna tarea relacionada con la actividad de su padre. A las niñas las colocaban en casas de postín donde prestaban algún servicio a cambio de que les dieran de comer y de vez en cuando unos zapatos usados o un vestido desechado.

Guadamur distaba apenas dos leguas de Toledo, pero el viaje no resultaba fácil. El camino era malo: una pista polvorienta en los meses de verano que se convertía, con las lluvias de invierno, en un barrizal donde el lodo provocaba con frecuencia que caballerías y carruajes quedaran atascados. El trazado estaba lleno de cuestas, algunas de ellas muy pronunciadas. Pero al menos, el peligro de ser atacado por alguna de las partidas carlistas que habían operado hasta hacía poco en los Montes de Toledo ya era cosa del pasado.

Los vecinos de Guadamur aprovechaban para hacer un encargo a quien tenía necesidad de desplazarse a la capital para una visita al médico o resolver un trámite administrativo. Si la cosa no era urgente el encargo se hacía a un cosario que pasaba por el pueblo una vez en semana.

En la calle del Comercio podía encontrarse casi de todo. Había dos esparterías, cuatro tiendas de tejidos y una de confección, dos confiterías, otras tantas panaderías, un taller de hojalatero, dos zapaterías de viejo y dos de nuevo, una talabartería, una librería-papelería, dos tiendas de ultramarinos, un bodegón, un mesón… El matrimonio se detenía en alguno de los establecimientos y comprobaba los objetos, comparaba calidades, preguntaba precios… María compró algunos encajes, hilos, un par de botines y media resma de papel que le había encargado Escolástica. Francisco, una libra de picadura de tabaco, dos torcidas para encendedor y una navaja. Todo ello fue a parar a las alforjas que colgaban de su hombro.

Al llegar a Zocodover, Francisco saludó a un caballero que llamó la atención de María por la elegancia con que vestía y sus exquisitas maneras. Era lo que se llamaba un dandi. Cuando se alejaron unos pasos, preguntó a su marido:

—¿Quién es ese señor?

—Es un francés. Se llama don Adolfo. Lleva mucho tiempo en España. Es profesor en la Escuela Militar.

Le sorprendió que su esposo conociera a una persona como aquella. No era de su clase. Ellos eran una familia de labradores con algunas propiedades. Una familia con ciertos posibles, casi acomodada, pero muy alejada del refinamiento que mostraba aquel profesor francés, cuyo nombre completo era Adolphe Hérouart Chivot.

—¿Cómo es que lo conoces?

—Le gustan las ruinas y los restos antiguos. Ha ido alguna vez por el pueblo y pasea por los alrededores. Es persona muy instruida —añadió Francisco con cierto énfasis—. Más de una vez lo he encontrado en el campo y me ha saludado. Hemos charlado y hasta liado algún cigarro.

—Nunca me lo contaste.

—¡Mujer… tampoco es para ir pregonándolo!

Como tenían hechas las compras, entraron en un café que había en la plaza. María tomó una granizada de limón y él un vaso de vino. Hacían tiempo hasta que Escolástica terminara su prueba. Al salir del café comprobaron que el sol había desaparecido, cubierto por unas nubes oscuras y densas. Se había levantado un viento desapacible que agitaba los toldillos con que algunos establecimientos protegían su fachada de la solanera.

La tormenta descargó tan pronto que los sorprendió antes de abandonar la plaza. Se refugiaron en los soportales, junto a los vendedores que habían recogido sus productos a toda prisa en medio de una lluvia que en un instante se había convertido en un temporal. Francisco y María habían visto pocas veces llover de aquella manera. Los canalones no podían con tanta agua y esta caía directamente desde los aleros. Las empinadas calles toledanas se habían convertido en torrentes que buscaban el curso del Tajo, cuyo caudal aumentó de forma alarmante en muy poco rato. Cuando la lluvia cesó, podían verse los efectos del temporal: sótanos inundados y calles embarradas.

Se dirigieron hacia la posada caminando con cuidado. En algunos sitios se acumulaba mucho lodo y el agua embalsada dificultaba desplazarse. Cuando llegaron a la posada tenían los pies tan embarrados que apenas podían verse los zapatos.

—Si no hay que tirarlos, tendré que llevarlos al zapatero —dijo María, tratando de desprender el barro de sus botines con un palito—. He perdido una de las suelas.

Francisco se aplicaba a la misma tarea raspando con el filo de su navaja. Eran cerca de las dos cuando Escolástica apareció por la posada.

—No he podido llegar antes —se excusó la joven—. Cuando salí estaba diluviando. ¡Dios mío, cómo ha llovido! —exclamó sacudiéndose la falda—. Luego he tenido que dar un rodeo. Hay calles por las que es imposible pasar. En alguna hay una cuarta de barro.

—También a nosotros nos sorprendió la tormenta en Zocodover. ¿Cómo ha ido la cosa? —le preguntó su madre.

—Bien. He bordado una flor y me ha dado tiempo a adornarla con hilos de colores. Creo que en unos días seré maestra.

—Dame un beso. —Su madre la estrechó entre sus brazos y Francisco le dedicó palabras de felicitación. La relación con su padrastro era correcta, pero no afectuosa.

Morales se asomó al patio y miró al cielo con gesto de preocupación. Las nubes habían desaparecido tan rápido como lo habían cubierto. En su azul luminoso había un sol radiante que calentaría de lo lindo en poco rato.

—Si esta tormenta también ha descargado en Guadamur, el daño en las viñas va a ser grande. La uva está a punto de madurar y… ¡En fin, veremos lo que nos encontramos cuando lleguemos al pueblo! Lo que ahora tenemos es que buscar un sitio donde comer. No llegaríamos antes de las cinco y eso contando con que no tengamos problemas. Ha caído mucha agua.

Almorzaron en una casa de comidas que había frente al callejón en cuyo fondo se abría la Puerta del Reloj de la catedral. Unas sopas con mucho pan, huevo y algo de jamón picado, que les entonó el cuerpo, y unas perdices en escabeche. Al salir a la calle el aire caliente les dio una bofetada. Hacía un calor de justicia y la sopa, que tan bien había entrado…

Cuando cruzaron el puente sobre el Tajo, camino hacia Guadamur, estaban dando las seis. Tenían que darse prisa, si no querían que se les echase la noche encima. Además, el camino no estaría en las mejores condiciones. Francisco montaba una de las mulas y la otra la compartían madre e hija. La marcha fue lenta. La tormenta había abierto numerosos regueros que, en algunos casos, eran verdaderas cárcavas que podían provocar un accidente.

Las mulas daban síntomas de cansancio cuando estaban a poco más de una milla del pueblo. Las había agotado el que las pezuñas se clavaban en el barro y solo con mucho esfuerzo lograban sacarlas. Cuando llegaron a un pago de huertas conocido como Guarrazar el sol se había puesto. Los efectos de la tormenta eran evidentes. Las huertas eran un fangal. El temporal las había arruinado.

—Vamos a parar un momento y que los animales beban agua en la fuente.

—A mí también me viene bien detenernos —dijo Escolástica—. Tengo una necesidad.

Descabalgaron y la joven se apartó unos pasos, ocultándose tras un seto. Estaba en cuclillas cuando vio algo que relucía a través de una hendidura que la tormenta había abierto en el suelo. Se aderezó la ropa y, picada por la curiosidad, se acercó. Metió la mano en la hendidura —Escolástica no era melindrosa— y tiró con fuerza. Parecía una cadena, pero estaba tan manchada de barro… Le quitó algo con las manos. Efectivamente, era una cadena y sus eslabones eran muy trabajados; tenían forma de corazón.

Tuvo un pálpito. Notó cómo se agitaba su respiración y aceleraba el ritmo de los latidos de su corazón.

—¡Madre, madre, venga usted!

María miró a su marido con gesto preocupado.

—¡Debe ocurrirle algo! ¡Ve rápido! Si necesitáis ayuda, avísame.

Apenas transcurrió un minuto —a Francisco se le hizo eterno— cuando su mujer lo llamó a gritos:

—¡Francisco, ven! ¡Rápido!

Salvó la distancia en menos de lo que tarda en decirse, temiendo que se encontraran en apuros. Las encontró forcejeando con una gran laja de piedra.

—¿Puede saberse qué demonios estáis haciendo?

—¡Mira! —María le mostraba una larga y pesada cadena.

—¿Qué es eso?

—Parece de oro.

—¿Qué clase de tontería estás diciendo?

—Escolástica vio algo que relucía y…

—¡Hay otra cadena!

—Sí, y parece que esto… esto —no le salían las palabras y se limitó a señalar la laja que el agua de la tormenta había desplazado ligeramente después de arrollar toda la tierra que la cubría— está lleno.

Francisco, con mucho esfuerzo, desplazó las losas que cubrían una fosa de un par de varas de largo y una de ancho. Estaba llena de barro, pero allí había algo más. Apenas podía verlo porque la luz del día se había esfumado y las sombras de la noche ya lo invadían todo.

—¡Aguardad un momento! ¡Voy a por una linterna!

Mientras Francisco se acercaba a la fuente donde estaban las mulas, madre e hija, muy excitadas, no dejaban de frotar las cadenas para quitarles el barro y la suciedad.

—Esto parece una sepultura —dijo Escolástica y a su madre un escalofrío le recorrió la espalda.

—¡Calla, niña! ¡No digas esas cosas!

María era algo supersticiosa y, si aquello era una sepultura… Se santiguó tres veces, tratando de ahuyentar sus malos pensamientos.

Francisco, con un farolillo de los que usaban los carros para hacerse ver en medio de la noche, regresó donde aguardaban las mujeres y lo prendió con un chisquero. La tenue luz del farol alumbró una escena casi irreal. La fosa estaba llena de un barro pastoso que cubría objetos cuyas formas apenas podían adivinarse. Cogió uno y no pudo contener una exclamación:

—¡Dios mío!

—Si es una tumba, no deberíamos tocar esas cosas. —María estaba pasando un mal trago.

—¡Eso no va a impedir que deje de ver qué demonios hay ahí dentro! Escolástica tiró con fuerza y sacó una pieza.

—¡Esto parece una corona!

—¡Vamos a la fuente a lavarla! —ordenó Francisco.

Enjuagaron las cadenas que tenían Escolástica y María, y Francisco sumergió lo que parecía ser una extraña corona y la agitó, sin soltarla, bajo el agua. Cuando la iluminó, pudieron comprobar la verdadera magnitud de lo que tenían en las manos.

—¡Mirad qué piedras! ¡Mirad las perlas! ¡Tiene que ser de oro! ¡Esto es un tesoro! ¡Vamos, vamos a sacar todo lo que hay ahí!

Durante más de una hora estuvieron sacando objetos de la fosa. Allí había cruces de gran tamaño, coronas grandes y pequeñas que pendían de unas cadenas, diademas… Excitados, no se entretuvieron en lavarlas ni en comprobar el metal de que estaban labradas. Lo más importante era vaciar la fosa cuanto antes. Sacaron de las alforjas las compras y metieron todo lo que pudieron. Luego utilizaron los pañuelos, convenientemente anudados, con que las mujeres se cubrían la cabeza. Francisco ocultó en su faja varias cadenas y utilizó su sombrero como recipiente. Por último, tuvo que sacar paja de las albardas de las mulas para meter en ellas los objetos restantes.

Cuando la fosa quedó vacía, Francisco recolocó las lajas dejándola medio cerrada y echó algún barro encima para disimular que allí habían estado hurgando.

—¡Andando, vámonos para casa! ¡Ni una palabra de esto! Si alguien se entera de lo que tenemos, nos lloverían los problemas.

Tomaron las mulas de reata y se alejaron del lugar. Con las prisas y los nervios no se percataron de que alguien los había estado observando. Cuando se marcharon, se acercó al lugar donde habían encontrado todo aquello.

2

Entraban en el pueblo, manchados de barro, cuando el reloj, que hacía poco tiempo el ayuntamiento había colocado en su fachada principal, estaba dando las campanadas que anunciaban las diez. Muchos vecinos, sentados a la puerta de sus viviendas, aprovechaban la llegada de la noche para sacar unas sillas después de cenar y así aliviarse algo del calor. Las casas, recalentadas por el sol, eran lo más parecido a un horno. En algunas fachadas se colgaban candiles o, quienes los tenían, sacaban velones de pie para alumbrarse. Por lo general la tertulia y la cháchara duraban hasta que se consumía el aceite.

A nadie le extrañó verlos de aquella guisa. La tormenta había descargado en Guadamur con tanta fuerza como en Toledo. Muchos se interesaron por el estado del camino a Toledo y algunos por el examen de Escolástica. Quien les había seguido desde una prudente distancia, sin que se percataran de ello, fue el que los había observado en el pago de huertas de Guarrazar.

Una vez en casa y convenientemente atrancada la puerta, la familia Morales no perdió un minuto. Se reunieron en la cocina y lo primero fue aleccionar a las hijas. Las muchachas escuchaban en silencio las advertencias que se les hacían, sin saber todavía de qué les estaban hablando. Simona, cuyo trato con su padre era más cercano que el de las hijas del primer matrimonio de María, no se contuvo y preguntó, mirando las alforjas y los pañuelos anudados que había sobre la mesa:

—Padre, ¿a qué viene todo esto? ¿Sobre qué hemos de guardar tanto secreto?

El matrimonio intercambió una mirada y Francisco ordenó a Escolástica:

—Desata los pañuelos y vacía las alforjas.

La joven obedeció en silencio y, al desatar los pañuelos, sus hermanas no pudieron contener exclamaciones de admiración, pese a que el barro manchaba aquellas joyas cuajadas de piedras preciosas. La visión de lo que había sobre la mesa era algo extraordinario. Con mucho esfuerzo, Escolástica vació después las alforjas. La mesa rebosaba de coronas, cruces, cadenas…

Simona fue la primera en reaccionar y preguntó a su madre:

—¿De dónde ha salido todo esto?

—Que te lo diga tu padre.

Morales contó entonces lo ocurrido junto a la fuente de Guarrazar cuando se detuvieron para que las mulas bebieran y Escolástica hiciera una necesidad.

—¿Fuiste tú quien descubrió el agujero donde estaba todo esto? Su hermana asintió con un movimiento de cabeza.

—¿Cuándo estabas meando? —preguntó burlona. Escolástica enrojeció.

—¡Niña! —la reprendió su madre.

Las palabras de la joven relajaron el ambiente que había en la cocina.

—Si esto es lo que parece, aquí hay una fortuna —comentó Isidora, otra de las hijas de María, que acababa de cumplir los veintidós años.

—Pues en las albardas de las mulas hay más —señaló Escolástica—. ¡La fosa estaba llena de joyas!

—¿Os ha visto alguien? —En los ojos de Isidora había preocupación.

—Nadie —respondió el matrimonio al unísono.

—¿Seguro?

—Seguro, Isidora. Cuando llegamos a Guarrazar era casi de noche y, con la tormenta, la gente del campo ya había regresado al pueblo.

—¡Menos mal!

—¿Por qué dices eso? —preguntó Simona.

—Porque estas cosas suelen traer problemas.

—Por eso estamos todos aquí —terció Morales—, y lo primero que os hemos dicho es que chitón. Nadie debe enterarse de lo que nos hemos encontrado.

—Parecen joyas antiguas. ¿Quiénes y cuándo las ocultarían? —preguntó

Escolástica mirando la diadema que sostenía en sus manos.

—¡Vete a saber! —respondió Morales.

Se hizo un prolongado silencio hasta que María batió palmas para sacar a sus hijas de la ensoñación en que parecían haber caído.

—Ahora, vamos a ponernos manos a la obra. Sacad agua del pozo y llenad dos lebrillos. Lo primero será lavarlas bien. Mientras, Escolástica y yo iremos a la cuadra. Hay que vaciar las albardas. ¡Coge ese cesto! —Antes de abandonar la cocina, la madre se volvió y les advirtió—: ¡Nada de ruidos!

—Madre tiene razón —apostilló Francisco—. Nadie en el pueblo debe enterarse de esto. Si alguien lo descubriera, tendríamos muchas complicaciones, como dice Simona, y terminarían por intervenir las autoridades.

En pocos minutos la cocina se había transformado en un lavadero de joyas. Tras enjuagar las piezas en uno de los lebrillos, eran repasadas con un cepillo de la ropa para eliminar los restos de barro que aún quedaban. Después les daban un aclarado en el agua del segundo lebrillo y, una vez limpias, las secaban cuidadosamente y las depositaban sobre la mesa del comedor. Aquello sobrepasaba a todo lo que habían podido imaginar cuando sacaban las joyas llenas de barro de la fosa. Morales calculó, un poco por encima, que su peso estaría por encima de una arroba. Todo parecía ser de oro y las piedras preciosas engastadas —rubíes, esmeraldas, topacios, perlas…— eran centenares. Había cruces de formas y tamaños diferentes. Unas de oro macizo, otras eran placas de oro que recubrían un cuerpo de madera; alguna estaba cuajada de piedras preciosas. A la más grande, que era de madera revestida de láminas de oro, se le había desprendido un brazo.

—¿Qué sería esto? —preguntó Simona alzando un gancho con forma de garfio del que partían varias cadenas que sostenían una corona de casi dos cuartas de diámetro, de ella pendían unas cadenillas sosteniendo una letra cada una. El nombre que componían era muy raro—. ¡Menuda cabeza debía de tener el rey que la mandó hacer!

Aquella ocurrencia de la menor de las hermanas fue acogida con risas nerviosas.

—Déjamela un momento —le pidió Escolástica.

La futura maestra cogió el gancho y, alzando el brazo, las cadenas se tensaron. Por un instante la impresionante joya quedó suspendida en el aire.

—Da la impresión de que hubiera estado colgada del techo.

—¿Serían lámparas? —preguntó Raimunda, otra de las hijas de María.

—No lo parece. No tiene candiles y no veo dónde podrían colocarse las velas.

—¿Quién haría una cosa así? —preguntó Simona.

—No lo sé. —Escolástica se encogió de hombros—. Pero tiene pinta de ser muy antigua.

—¿Será del tiempo de los moros? Escolástica se encogió otra vez de hombros.

Sonaron tres campanadas en el reloj del ayuntamiento. La tarea estaba casi acabada. El silencio que imperaba solo era roto por el canto de los grillos que aprovechaban la noche para hacer ruido. La mesa y el suelo del comedor, donde habían terminado depositando las piezas, ofrecían un aspecto impresionante. Francisco, su esposa y las cinco jóvenes miraban en silencio. No había palabras para expresar lo que sentían. Tenían ante sus ojos una fortuna con la que jamás hubieran soñado.

Morales se sintió en la obligación de recordarles que guardar el secreto sobre lo ocurrido era lo más importante.

—No se os ocurra hacer el menor comentario sobre esto. ¡A nadie! ¿Está claro cuando digo lo de… ¡a nadie!? —Hubo un asentimiento general—.

¡Que no se os olvide!

Simona, que al ser su única hija, tenía ante su padre un comportamiento diferente al de sus hermanas, preguntó:

—Pero todo esto… todo esto habrá que hacerlo dinero. No son joyas que puedan lucirse.

—Es cierto, pero eso dejadlo de mi cuenta. Ahora lo que hay que hacer es recogerlo. No podemos dejarlo aquí.

—¿Dónde vamos a guardarlo? —preguntó su mujer.

—En el arca que hay en el desván —respondió sin vacilar, como si ya lo hubiera previsto.

—Puede ser un buen sitio, al menos por ahora. Pero ¿crees que allí cabrá todo esto?

—El arca es muy grande y, además, tiene dos cerraduras.

Formaron una cadena y, procurando no hacer ruido —en el silencio de la noche cualquier pequeño ruido se magnificaba—, en menos de media hora lo dejaron todo guardado. Ahora las joyas, limpias y envueltas en las tiras que Francisca había hecho rompiendo dos sábanas de lienzo, reposaban en el arca. Terminada la tarea, apagaron los candiles y se acostaron, pero nadie pudo pegar ojo en lo que quedaba de noche. Cada cual soñaba con lo que el destino podía depararle ante las nuevas circunstancias en que se veía envuelta su vida. Tampoco dejaron de pensar en las complicaciones que todo aquello podía acarrearles. Aquel tesoro se había encontrado en una finca que no era suya. Además, aunque ni siquiera Escolástica podía asegurarlo, aquellas joyas formaban parte de un tesoro muy antiguo y, si bien ignoraban hasta qué extremo, eso suponía una complicación más.

Tampoco había pegado ojo Domingo de la Cruz, el hortelano de Guarrazar testigo de los extraños movimientos junto a la fuente. Dando vueltas en la cama, se preguntaba, una y otra vez, qué podían traerse entre manos aquellos dos y su hija Escolástica, a los que solo identificó cuando entraron en el pueblo. La oscuridad le había impedido hacerlo antes y menos aún ver qué hacían. Morales no tenía ninguna finca en aquel pago y llamó su atención tanto ir y venir a la fuente y que se movieran continuamente por sus alrededores. Aquello era muy extraño.

Aún no había amanecido cuando se tiró de la cama y, como tenía por costumbre, se lavó en el patio trasero de la casa donde estaba el pozo, mientras Antonia, su esposa, ordeñaba la cabra, a la que cada vez sacaba menos leche porque estaba secándola, al estar el preñado muy avanzado. Comió en silencio, sin dejar de preguntarse qué hacían en Guarrazar Morales y su esposa. Sabía que venían de Toledo, adonde habían ido a no sé qué asunto de los estudios de Escolástica. Pero eso no explicaba tanto ir y venir a la fuente. Allí había gato encerrado.

—¿Te ocurre algo? —le preguntó Antonia mientras daba cuenta de una gruesa rebanada de pan asentado untada en manteca.

—Nada, ¿por qué lo preguntas?

—No sé… Te noto raro. ¿Tanto daño ha hecho la tormenta?

—Podía haber sido peor. Al Guajaraz se le habían hinchado las narices y bajaba crecido, pero el murete terrizo que levantamos hace un par de años aguantó bien. Se salió de madre por algunos sitios, pero a nosotros no nos ha hecho demasiado daño.

—Mejor así.

—Mejor. —Acabó de dar cuenta de la rebanada y apuró la leche—. Voy a aparejar a la Golondrina y me marcho. Aunque hay mucho barro, alguna cosa podrá hacerse.

El sol no había apuntado aún por el horizonte, cuando ya iba camino de la huerta con Golondrina de reata. No quería que alguien se le adelantara. Con la claridad del alba quizá encontrara alguna pista. Llegó junto a la fuente apuntando los primeros rayos de sol. Guarrazar estaba desierto. Dejó la burra dando cuenta de unos matojos resecos y se puso a husmear. A la luz del día pudo ver las huellas dejadas por los Morales. Las pisadas llevaban a un sitio donde la tierra había sido removida. La apartó con las manos y vio las lajas. Al retirarlas se encontró una fosa llena de barro. Allí era donde habían estado hurgando la víspera. Medio enterrado en el barro, junto a una pisada, encontró un eslabón en forma de corazón. Lo lavó y al ver su brillo dorado se le iluminaron los ojos.

—Así que era esto en lo que andaban tan atareados —masculló entre dientes.

Se quitó las botas, se remangó los pantalones hasta más arriba de las rodillas y se metió en la fosa. Con las plantas de los pies palpaba el fondo palmo a palmo. Su esfuerzo tuvo premio al encontrar un fragmento de cadena. Los eslabones eran distintos al que había encontrado antes, pero también le parecieron de oro y su peso era más de una onza. No tuvo dudas. Lo que los Morales habían sacado de allí era un tesoro. Por eso los veía acercarse una y otra vez a la fuente. Estaban lavando las joyas. Se preguntaba cómo demonios habrían descubierto aquella fosa, que imaginó llena de cadenas como la muestra que ahora tenía en su mano. Lo que él había encontrado eran los restos de lo que se habían llevado.

Al tomar impulso para salir de la fosa, vio a ras de suelo algo que llamó su atención. Comprobó que el barro cubría otras lajas como las que había quitado de la fosa donde había hurgado. Pensó que quizá se trataba de otra fosa en la que al parecer no habían registrado. Con el corazón saliéndosele por la boca, apartó el barro a manotazos y levantó una de las lajas. Lo que vio le hizo contener la respiración. Allí, enfangado, había otro tesoro.

¡Algo como aquello era lo que Morales y su esposa habían encontrado! Domingo caviló un momento y sacó sus propias conclusiones. Al ser de

noche, la oscuridad les había impedido darse cuenta de que justo al lado de la fosa que habían descubierto había otra con su tesoro escondido.

Excitado, miró alrededor. Guarrazar seguía tan solitario como cuando llegó. Comenzó a sacar objetos de la fosa sin detenerse a limpiarlos. Ya tendría tiempo. Había que vaciarla a toda prisa. Cuando terminó estaba empapado en sudor y lleno de barro. Miró el montón de joyas. Tan llenas de barro era imposible calcular lo que allí había. Era una montaña de oro y piedras preciosas.

No se detuvo a rebuscar en el fondo por si quedaba algún resto cubierto por el lodo. Hasta que lograra poner aquello a buen recaudo corría el riesgo de que alguien lo descubriera. La linde de sus tierras quedaba un poco más allá y aquella huerta no era suya. Nada de ponerse a lavar joyas. Lo mejor era recogerlo todo y marcharse lo más aprisa posible. Llenó tres costales que llevaba en el hato y los cargó en Golondrina. Después los cubrió con una manta para ocultarlos a miradas indiscretas y, tras quitarse todo el barro que pudo, se dispuso a regresar a Guadamur. Antes de marcharse echó una ojeada por si había alguna otra fosa. No vio nada que le llamara la atención y se alejó rápidamente.

Por el camino al pueblo recordó que, cuando era niño, había oído contar en su casa que, en aquel pago de huertas, se descubría de vez en cuando una tumba antigua y lo que aparecía en ellas eran huesos. Decían que en otro tiempo aquello había sido un cementerio. También, en las frías noches de invierno en torno a la chimenea, oía decir a los mayores que algunos esqueletos estaban casi intactos. Allí había un misterio y Domingo se preguntaba si los muertos tendrían algo que ver con aquel tesoro que la tormenta de la víspera había puesto al descubierto. No le gustó que las joyas pudieran tener alguna relación con los difuntos que alguna vez estuvieron allí enterrados.

3

Mil ciento cinco años antes Cenobio de San Juan de Valdebúhos en las montañas de Cantabria

Aera Hispanicum 791

El fuego que ardía en la chimenea apenas espantaba el frío. Un viento gélido se colaba por las rendijas y cortaba como un afilado cuchillo. Aquel invierno estaba resultando tan duro que ni los gruesos troncos de viejos castaños que ardían en la chimenea ni los gruesos muros de la recogida estancia donde se encontraban libraban el lugar del frío. Era una dependencia orientada al sur y, por orden del abad Eurico, había sido habilitada como un pequeño scriptorium. Se habían dispuesto unas baldas para colocar de forma ordenada los pergaminos. Una mesa amplia en la que poder escribir con comodidad y disponer en ella los cuernos de tinta, los cálamos y los cuencos con arena refinada en el mortero para secar la tinta… Allí era donde Vitesindo, un joven monje, iba a acometer el trabajo que el abad había encomendado al anciano Liuva.

—Supongo que estarás a la altura del trabajo que se nos ha encomendado

—le espetó Liuva mirando al joven con los ojos entrecerrados, que era la única forma que tenía de poder ver algo más—. Tenemos por delante un trabajo arduo y, aunque la voluntad del Altísimo, alabado sea, ha sido mantenerme tantos años con vida y permitir que los recuerdos permanezcan frescos en mi cabeza, sé que mi tiempo se acaba.

—Estoy dispuesto, mi señor Liuva. Podéis comenzar cuando gustéis.

—Lo que voy a contarte deberás anotarlo con toda precisión. Tenemos la obligación de que no se pierda la memoria de todo lo que ocurrió en aquel tiempo terrible. —Las palabras del viejo monje, a quien todos en el cenobio tenían en gran consideración, sonaban con vigor impropio de su avanzada edad.

El abad había designado a Vitesindo para aquel menester por ser versado en el arte de la escritura y, para que desempeñase su tarea sin problemas, lo había relevado de sus demás obligaciones, salvo la asistencia a los rezos en el coro. Aquel día en que comenzaba su nuevo quehacer se sentía un tanto turbado. Estar a solas en un espacio tan reducido con aquel venerable anciano le encogía el ánimo. Liuva tenía el respeto de la comunidad no solo por sus años, también por lo que había sido en el pasado. ¡Se contaban tantas cosas acerca de lo que había sido su vida antes de ingresar en el monasterio que más de uno pensaba que había algo de exageración!

—Estoy dispuesto, mi señor Liuva —repitió al tiempo que mojaba el cálamo en el cuerno de tinta.

El venerable anciano cuyo aspecto —luenga y blanca barba, cráneo mondo, encorvado por el peso de los años, piel escamosa y arrugada, ojos hundidos y empequeñecido en estatura— llamaba la atención a los labriegos del valle que cumplían con sus obligaciones religiosas en San Juan de Valdebúhos, carraspeó para aclararse la garganta antes de empezar su narración.

—Mi nombre es Liuva y nací primogénito del conde Sisenando, miembro del Aula Regia en tiempo de nuestros reyes Recesvinto y Wamba. También yo fui conde y miembro del Aula Regia cuando ocuparon el trono Egica, Witiza y Rodrigo. Conservé posición y título hasta que la tragedia se abatió sobre nosotros, y nuestro mundo se hundió en tan poco tiempo que apenas nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo.

En casa de mi padre decían que nací cuando se contaban ocho años de reinado del gran Recesvinto, pero nunca supe el momento exacto en que vine al mundo. Mi padre no estaba pendiente de esas menudencias, mi madre no pudo decírmelo porque murió al poco de venir yo al mundo y tampoco lo hizo mi tía Hildegarda, hermana de mi padre que vino a vivir a Toletum desde Corduba, que era la ciudad donde residía la mayor parte de mi linaje paterno, para hacerse cargo de mi crianza. Cuando llegó a la Urbs Regia ya habían pasado muchos meses desde que vine al mundo y, según ella me contaba, nadie supo darle razón de cuál era la fecha exacta de mi nacimiento. Mi tía Hildegarda se empeñó en que aprendiera a leer y a escribir, cosa que resultaba extraña en la casa de un noble porque esto de la escritura y la lectura se tienen por cosa de clérigos o de gentes apocadas y de poco espíritu.

—También entre los rústicos, señor —apostilló el joven escriba y Liuva asintió con un leve movimiento de cabeza.

—Mi padre se encontraba en Gérticos, un lugarejo con una docena de casas ocupadas por labriegos donde el rey tenía una villa a la que se retiraba a descansar en verano, cuando le sobrevino la muerte a aquel monarca de gloriosa memoria. Se había dirigido allí con muchos de los integrantes del Aula Regia para reponerse de un ataque del mal de ijada que lo mortificaba desde hacía tiempo, pero los galenos no supieron ponerle remedio. Mi padre estaba a su lado en el momento de la defunción y fue uno de los que aquel mismo día apoyaron a Wamba para que subiera al trono. Según me contó en más de una ocasión, no quería ser rey y fue necesario presionarle. Poco después murió mi padre y mi tía Hildegarda me reveló que el conde Sisenando amenazó a Wamba con matarlo, si no asumía su responsabilidad, diciéndole que no era digno de vivir quien no estaba dispuesto a servir al reino.

—¡Qué cosas tan extraordinarias, señor!

—Por eso es necesario que se conserven en la memoria. Wamba fue proclamado rey en la iglesia de Gérticos, yo contaba once o doce años. Mi tía, además de obligarme a aprender a leer y escribir y saber de cuentas y números, estaba empeñada en que tomara lecciones de un clérigo que atendía las necesidades espirituales de quienes vivíamos en la casa. Conocía historias de nuestro pueblo desde que el rey Teodorico, aliado con los romanos, se enfrentó a los hunos de Atila, unos salvajes de las estepas del centro de Asia, en la batalla de los Campos Cataláunicos.

—¿Queréis repetir ese nombre?

—Campos Cataláunicos. Hildegarda no descuidó darme la educación que era propia de un miembro de nuestro linaje: ejercitarme en la caza, montar a caballo y adiestrarme en el manejo de las armas, principalmente con espadas, cortas y largas, que eran cada vez más pesadas conforme cumplía años. En aquel tiempo, sin embargo, yo solo pensaba en dar satisfacción a mi naciente virilidad. Pasaba todo el tiempo que podía persiguiendo a las siervas que trabajaban en la casa de la Urbs Regia o en la villa que mi familia tenía a poco más de siete millas, camino de los montes que se alzan al sur de esa ciudad junto al monasterio de Santa María de Sorbaces. Era un lugar de recreo donde se alzaban las villae de las más importantes familias toledanas porque allí se había construido un regio conjunto residencial con palacio y basílica donde los monarcas se instalaban desde principios de verano hasta bien entrado el otoño. Hildegarda, muy puntillosa, en todo lo referente a mi educación, no ponía reparos a que desfogara mis ardores juveniles, pero me obligaba a confesar con frecuencia para que mi ánima quedase limpia. Poco me duraba la limpieza porque, como verraco en celo, volvía una y otra vez al fornicio, pese a que el clérigo, que ejercía como magister, me imponía penitencias cada vez más duras. Decía que la reincidencia hacía necesario un mayor castigo. Además de rezar, me obligaba a estar con los brazos en cruz sosteniendo piedras en mis manos. Cada vez más tiempo y con piedras más pesadas. Era un bribón.

El joven escriba, que acababa de mojar el cálamo en la tinta, le preguntó sorprendido:

—¿Por qué decís eso?

—Porque un día le dije que se excedía con mis penitencias y que a él no lo veía purificarse. —Vitesindo frunció el ceño—. Es que también él se encamaba con las siervas. Me gritó, diciéndome que cómo me atrevía a espiarlo. No lo había hecho. Me enteré porque una de las esclavas me dijo que mi verga era más potente que la suya. Fue peor hacerle esta revelación porque, furioso, intentó abofetearme. No lo consiguió porque fui más rápido y saqué un puñalillo que llevaba colgado al cinto y se asustó. Aquel día acabaron mis clases. Por mis pocos años, yo no entendía nada de aquello. Si mi tía me dejaba disfrutar de los encantos de las criadas —luego supe que a más de una le dio algunas monedas para que me instruyesen en las artes amatorias—, ¿por qué me obligaba a confesar y a hacer penitencias? Tampoco entendía muy bien por qué el clérigo que me amonestaba, disfrutaba haciendo lo mismo que yo. Conforme cumplí años entendí muchas cosas. Entre otras por qué los clérigos holgaban con mujeres como si no hubieran recibido la tonsura. No era yo el único que estaba confuso con aquello porque el hecho de que los sacerdotes y monjes yacieran con mujeres e incluso pudieran casarse fue un asunto que llegó a tratarse en los concilios y, bajo el reinado de Witiza, casi se produjo una revuelta cuando desde Roma llegaron órdenes muy severas para que los clérigos no contrajeran matrimonio y se dedicasen en cuerpo y alma al ejercicio de su ministerio. Por lo que sé, muchos clérigos siguen siendo fornicadores y tienen barraganas con las que satisfacen sus deseos carnales.

—He oído decir que la pérdida del reino se debió a la concupiscencia que se había apoderado de todos, incluidos los reyes —lo interrumpió Vitesindo.

—Es cierto que nuestro reino se convirtió en humo por culpa de nuestros muchos y grandes pecados. Pero la culpa principal la tuvieron las reyertas intestinas que nos llevaron a cometer el más grave error que en un reino pueda darse: llamar a extraños para resolver lo que deberían ser asuntos de familia.

—¿Qué ocurrió, señor? —apenas formulada la pregunta Vitesindo estaba arrepentido de haberla hecho, pero su curiosidad había sido mayor que su prudencia.

El viejo guerrero visigodo, ahora monje profeso en Valdebúhos, no le dio importancia. Era mucha su experiencia y sabía que la vehemencia era a la vez defecto y virtud de juventud. Abrió los ojos y se pasó la mano por la larga y canosa barba que había dejado de recortarse desde poco después de profesar.

—Los infieles que pasaron a este lado de las Columnas de Hércules lo hicieron respondiendo a la llamada de quienes rechazaban que Rodrigo hubiera sido proclamado rey en Corduba, cuando era gobernador de la Bética. Aquellos traidores estaban acaudillados por Oppas, a quien el rey, pese a las advertencias que algunos le habíamos hecho, le había entregado el mando de una de las alas de nuestro ejército. Atrajeron a los africanos ofreciéndoles un cuantioso botín, pero esos malnacidos no habían aprendido la lección de lo sucedido décadas atrás.

—¿Qué fue ello, señor? —Otra vez le había podido su curiosidad. No imaginó que la tarea encomendada por el abad iba a ser algo tan apasionante cuando el propio Liuva le explicó que su trabajo consistiría en poner por escrito sus vivencias del tiempo en que el reino de los visigodos pasó a manos de los mahometanos.

—Atanagildo y Agila estaban enfrentados por el trono. Según contaba Isidoro, un arzobispo de Sevilla, en una obra en la que recogió la historia de nuestro pueblo… una obra… una obra titulada… —Liuva titubeaba.

—¿Os referís a la Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum?

El anciano, sorprendido, miró al joven monje.

—¿La has leído?

—Algunos capítulos, señor. Hay un ejemplar en el monasterio y con el magister, en la escuela, hacíamos ejercicios de lectura y escritura sobre alguno de sus textos.

—Me alegra… me alegra. Según Isidoro, Atanalgildo, apoyado por muchos otros nobles, solicitaron ayuda a Justiniano, emperador de los romanos de Oriente para que un ejército acudiera en su ayuda. Era lo que Justiniano necesitaba para ordenar que sus tropas desembarcaran en nuestro reino. Quienes los llamaron creyeron que solo venían a apoyar sus pretensiones a cambio de una importante suma de dinero. Pero, una vez desembarcados, se apoderaron de la mayor parte de la Bética y de amplias zonas de la Cartaginense configurando una provincia de su imperio. Estuvieron en esas tierras durante más de medio siglo. Pero no nos perdamos en disquisiciones que no vienen al caso. Estaba diciendo… —Por un momento Liuva quedó en silencio, tratando de recuperar el hilo de su narración.

—Explicabais la traición de don Oppas, quien mandaba una de las alas del ejército de don Rodrigo.

—¡Ah, sí! Aquel miserable nos había traicionado y escogió el momento que más convenía a sus propósitos. Puso en marcha su diabólico plan cuando desde el centro de nuestras líneas habíamos lanzado la ofensiva definitiva. Pero he adelantado acontecimientos. Tú deberás ordenar lo que yo te cuente. Volvamos atrás, a la víspera de la jornada en que se desencadenó el final de aquella batalla. Nuestro rey había convocado en su tienda a los jefes de las ocho milenas de infantería con que todavía contábamos, después de seis días de duros combates, a los comandantes de la caballería pesada y a los de la caballería ligera. Allí se trazó el definitivo plan de ataque. La suerte de la batalla iba a decidirse al día siguiente. Nuestra caballería pesada de la que yo era uno de sus comandantes, atacaría por el centro las posiciones de los africanos. Seis milenas, el grueso de nuestra infantería, avanzarían por detrás con la misión de proteger a los catafractas…

—¿Cata… qué?

—Catafractas. Era como denominábamos a los jinetes de caballería pesada.

—Disculpad, señor. Pero… ¿por qué necesitaban los… los —Vitesindo miró el pliego que emborronaba— catafractas ser protegidos por la infantería?

—Porque íbamos recubiertos de hierro. Solo para vestir la cota de mallas necesitábamos la ayuda de dos hombres y montar los caballos, también guarnecidos de hierro, era algo muy complejo. Cuando un catafracta era derribado de su montura le resultaba imposible levantarse del suelo y quedaba a merced del enemigo. Por eso era necesaria la protección de la infantería.

—Entiendo, señor.

—Nuestra caballería ligera se desplegaría por la izquierda y la derecha, formando las alas, acompañada por las otras dos milenas de infantería. El plan era romper las líneas enemigas por el centro, que nuestra caballería ligera los envolviera por los flancos y la infantería completase la operación. Expuesto el plan de ataque, abandonamos la tienda del rey y nos retiramos a descansar, aunque en vísperas de una batalla resulta difícil conciliar el sueño. Es una noche de inquietud. A la vez se desea y teme que llegue el alba. En esas horas, al igual que los días anteriores, son muchos los hombres que buscan las predicciones de los augures. Esos individuos, que gozan de mucho prestigio, acompañan a los ejércitos porque saben que, pese a las advertencias de los clérigos que consideraban aquellas prácticas propias de paganos, muchos acudirán a ellos. Los soldados quieren conocer qué les aguarda y también que les revelen otras cosas de lo que les depara el futuro.

Un fuerte golpe de tos hizo a Luiva detenerse.

—¿Os sentís mal?

El anciano necesitó un tiempo para recuperarse.

—Nada grave —respondió Luiva cuando recuperó el resuello—. El día de la batalla amaneció radiante. Una agradable brisa soplaba desde el mar que se encontraba al otro lado de los montes que ocupaban los africanos. Su frescor suponía un alivio. Sabíamos que cuando el sol se alzara el calor sería agobiante y más aún para quienes vestíamos las pesadas cotas de mallas que nos protegían desde el cuello hasta las rodillas y soportábamos los pesados cascos con que cubríamos nuestras cabezas y cuyos protectores nasales dificultaban la respiración. Antes de que el sol apuntara, el movimiento en nuestras filas ya era incesante. Los hombres estaban nerviosos y también los animales, intuyendo que se preparaba algo grande. Los arqueros comprobaban la tensión de la cuerda de sus arcos o el estado de sus flechas. Los honderos revisaban los glandes impregnados en jugo de hierbas ponzoñosas. Había quien repasaba su cuchillo, su hacha o su espada con la piedra de amolar. Se oía el ruido de las armas y algunos comentarios en voz baja, pero la inmensa mayoría guardaban silencio, conscientes de lo que les aguardaba. Cuando todo estuvo dispuesto y se formó el orden de batalla comenzaron los gritos, tantos que a veces se confundían con las órdenes. Con los primeros rayos de sol nuestro ejército ya estaba formado. Impresionaba su imagen. Se hizo un silencio total cuando Sinderedo, el arzobispo de Toledo y metropolitano del reino, salió del pequeño tabernáculo que se alzaba en el centro del campamento portando la reluciente cruz de Recaredo.

—¿Esa es la cruz que veneramos en el monasterio?

—La misma, debes anotar que se trata de un relicario donde se guarda una astilla de la cruz en que murió Nuestro Señor Jesucristo.

—¿Cómo llegó a manos de Recaredo?

—Se la envió el papa Gregorio cuando en el tercero de los concilios toledanos abjuró de la fe arriana y admitió que la divinidad del Hijo era igual a la del Padre, poniendo así fin a las diferencias religiosas que tanto daño hacían al reino. El monarca ordenó a sus orfebres confeccionar una lujosa cruz para albergar el lignum crucis. La recubrieron con láminas de oro purísimo, adornadas con las más valiosas gemas procedentes del tesoro real.

—Liuva había vuelto de cerrar los ojos y parecía rememorar el momento—.

Al arzobispo lo acompañaban varios obispos, entre ellos el traidor Oppas, y un nutrido grupo de presbíteros y diáconos que portaban incensarios, velas, cruces y libros de oraciones. Caminaron con mucha solemnidad hasta una pequeña elevación del terreno donde se había alzado un estrado desde el que se dominaba la llanura donde estábamos desplegados. El silencio se rompió al hincar los hombres la rodilla en tierra y humillar la cabeza para recibir la bendición del arzobispo. Cuando Sinderedo alzó el lignum crucis, un rayo de sol hizo brillar el oro de aquel relicario. El destello arrancó un grito de júbilo de las gargantas de los miles de hombres que iban a lanzarse al combate, a enfrentarse a la muerte. Muchos estarían muertos antes de que se pusiera el sol, pero en aquel momento nadie pensaba en ello. Aquel destello se tomó como signo de buen agüero. Nuestros hombres iban a afrontar el combate con el mejor de los ánimos. Acallados los gritos, Sinderedo impartió su bendición. Entonces nuestro rey subió al estrado, acompañado del portaestandarte y, arrodillado, fue bendecido junto a su oriflama que, desplegada al viento, mostraba sus insignias. Nuestros hombres, que ya se habían alzado, empezaron a golpear con sus armas en los escudos. Solo quien ha vivido esos momentos puede comprender su significado. Miles de gargantas repetían una y otra vez: ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! —Liuva, que había elevado la voz, sintió un pinchazo en la garganta y carraspeó—: Acércame la jarrilla del agua.

Su petición había roto la magia con que Vitesindo, embobado, oía la narración y trataba de anotarlo todo sin perder detalle.

—Tomad, señor.

Apenas dio un trago y prosiguió el relato.

—No encuentro palabras para describir aquel momento. El sol se alzaba ya unos palmos sobre el horizonte. Nadie podía imaginar entonces lo que poco después iba a ocurrir. Rodrigo se dirigió a nosotros en unos términos que debieron hacer desistir a los traidores de su empeño. Nuestro rey era hombre de pocas palabras. Pero aquel día nos encendió el ánimo diciéndonos que luchábamos por nuestro reino contra unos invasores que deseaban hollar nuestra tierra, imponernos sus creencias, y apoderarse de nuestras mujeres e hijas y de nuestros bienes. Que luchábamos contra quienes querían mancillar nuestro honor. Ignoraba que habían cruzado las Columnas de Hércules llamados por Oppas y la caterva de traidores que ese miserable capitaneaba. Concluido aquel ritual que, desde tiempos de Recaredo se celebraba en Toledo cada vez que el ejército real se ponía en campaña y ahora, de modo excepcional, tenía lugar a orillas del lago de la Janda, los jefes que habíamos asistido en primera fila, ocupamos nuestros puestos. Los catafractas fuimos izados a nuestros caballos y se inició el despliegue de acuerdo con el plan previsto. Nuestra caballería pesada fue la encargada de iniciar el ataque y cargamos sobre los infieles. Nuestro ímpetu hizo que muy pronto sus defensas flaquearan y, poco después, se rompieran sus líneas. Hoy sé que aquella ruptura resultó demasiado fácil. Los sarracenos eran buenos combatientes. Los días anteriores habían resistido nuestras embestidas y, aunque en aquella jornada lanzamos al ataque todo lo que teníamos, abrieron sus líneas, como parte de la traición. Dábamos la batalla por nuestra, pese a que nuestras milenas tenían problemas para seguirnos. Habíamos atacado con tal coraje que quedaron atrás dejando un vacío entre ellos y nosotros de casi dos estadios[2]. Quienes tenían que rematar lo conseguido era la caballería ligera desde las alas. Pero entonces, en medio del fragor de la batalla, unos gritos cobraron fuerza: ¡Traición, traición! —gritó el viejo guerrero, sin poder contener la emoción—. Sonaban a nuestra espalda y nos desconcertó. El jinete que estaba a mi lado se cubría la cabeza con un yelmo encasquetado hasta las cejas, aboyado y con la protección nasal desviada, extendió el brazo y señaló a la izquierda. Miré en esa dirección y luego, instintivamente, al lado opuesto. Entonces comprendí lo que nos advertían aquellos gritos. Las alas de nuestro ejército, en lugar de atacar al enemigo por los flancos, como estaba previsto, maniobraron para dejarnos aislados por completo de la infantería. Si lo lograban sería una carnicería porque poco podíamos hacer, sin su apoyo, cuando los arqueros musulmanes comenzaran a disparar andanadas de flechas sobre nosotros. Las protecciones eran poderosas, pero siempre había resquicios por los que una flecha podía alcanzarnos a nosotros o a nuestros caballos. Aquellos traidores estaban envolviéndonos para cerrar una trampa mortal y acabar con nosotros. Comprendí que la batalla había que darla por perdida, pero podíamos reducir la carnicería que íbamos a sufrir. Era importante que el mayor número posible de nuestros hombres saliera con vida de la trampa en que nos encontrábamos. Es algo fácil de decir, pero muy difícil de ejecutar en aquellas circunstancias. El anhelo de nuestra caballería pesada por romper las defensas enemigas había hecho que nuestras líneas se adelgazaran. El grueso de nuestra infantería había quedado demasiado atrás. Si nuestra caballería ligera cargaba sobre ellos, serían pocos los que escaparían con vida. Solo podían salvarse si lográbamos conectar con ellos.

—Era cosa de que los catafractas retrocedieran. Liuva abrió los ojos y dejó escapar un suspiro.

—Cómo se nota que jamás has montado uno de esos caballos ni has estado en una batalla. Retroceder era mucho más complicado de lo que puedas imaginar. Para quien no ha montado uno de esos corceles forrados de hierro resulta muy difícil, casi imposible, hacerles cambiar de dirección cuando van lanzados. No era fácil enlazar con nuestra infantería. Lo que ocurrió entonces… entonces… eso… eso fue nuestra salvación.

El joven escriba se dio cuenta de que al viejo guerrero le costaba trabajo hablar. Quizá estaba cansado.

—¿Queréis que lo dejemos por hoy?

—No es que… que Dios me perdone por lo que voy a decir… La muerte del rey Rodrigo fue lo que nos permitió salvar la difícil situación en que nos encontrábamos.

—¿Por qué decís eso?

—Porque dejó libres de obligaciones a los espatarios.

—No os comprendo.

—Los espatarios, al quedar liberados de mantener su promesa de proteger al rey, se emplearon a fondo para reducir los efectos de la derrota. Eran hombres escogidos por su valor y sus condiciones físicas. Entré muchas veces en combate, pero jamás vi a nadie batirse con la bravura como aquellos hombres en unas circunstancias tan difíciles. Su reacción fue extraordinaria. Aunque yo no era uno de ellos, me enorgullezco de haber luchado, codo con codo, junto a aquellos valientes que dieron la mejor respuesta a los traidores que debían terminar el trabajo que nosotros iniciamos.

—¿Quiénes eran los espatarios, señor?

—Eran soldados escogidos, entre los jóvenes de la nobleza, que formaban la guardia personal del rey. En la batalla su misión era proteger al rey. Sé que intentaron sacarlo con vida de aquella trampa. Pero no fue posible. Don Rodrigo, herido por una flecha, cayó del caballo, pero uno de sus pies quedó enganchado en el estribo y lo arrastró. Pude ver cómo el animal, enloquecido por los dos flechazos que habían alcanzado su grupa, flechas de traidores, corría hacia los lodos que enfangaban la ribera del lago.

—¿Aseguráis que el rey murió? ¡Han circulado tantos rumores y versiones tan dispares!

Liuva iba a responder, pero un fuerte ataque de tos se lo impidió. Su frágil cuerpo parecía que iba a descomponerse. Cuando se sosegó, antes de responder, dio un pequeño sorbo de agua.

—Pese a todos esos rumores el rey Rodrigo murió en la Janda. Para nosotros supuso un golpe terrible. No solo por su muerte, también porque su pérdida significaba que nos quedábamos sin cabeza en un reino que había mostrado lo peligrosas que eran las divisiones.

—Habéis dicho que una flecha lo alcanzó y que cayó de su caballo, que lo arrastró hasta la ribera del lago. Pero ¿visteis su cadáver?

El viejo guerrero visigodo pensó en recriminarle. Su pregunta significaba que, en parte, ponía en cuestión sus palabras. Pero no lo hizo. Le gustaban las personas que dudaban y preguntaban buscando la verdad. Había conocido demasiada gente que aceptaba lo que otros decían por el simple hecho de haberlo dicho alguien con autoridad, aunque sus palabras fueran vanas y carentes de sentido.

—Si lo que quieres saber es si vi su cadáver, la respuesta es no. Pero en Astigi, uno de sus espatarios me mostró su manto y uno de los botines que calzaba. En el tafilete rojo del empeine del botín estaban bordadas con hilos de oro las letras RRG en el interior de un círculo. Era el botín del rey, sin la menor duda.

—¿Qué significa RRG?

—Rodericus Rex Gothorum.

—Estabais diciéndome que los espatarios…

—Sus protecciones, menos pesadas que las de los catafractas, les daban más movilidad. Eso les permitió, siguiendo las órdenes de su comandante, desmontar y formar un cuadrado erizado de lanzas y espadas en cuyo centro quedaron sus caballos. Pensé que aquella maniobra era una forma honrosa de morir, pero no era ese el plan. Su comandante les ordenó desplazarse lentamente hacia su izquierda para bloquear a una de las alas de nuestro ejército y entorpecer la maniobra de los traidores. Era una tarea de titanes. Murieron más de la mitad. Vendieron caras sus vidas abriéndose paso a través de las filas de los miserables cuya ambición había convertido una jornada, que la víspera se presumía victoriosa, en una aplastante derrota. Me sumé a ellos con algunos de nuestros jinetes y luchamos hasta la extenuación. La sangre empapaba la tierra que, convertida en un légamo viscoso, hacía cada vez más complicado avanzar. ¿Me sigues?

—A duras penas, señor —respondió Vitesindo sin levantar la cabeza, al tiempo que aprovechaba para mojar el cálamo en tinta.

Liuva dio otro sorbo al agua. Hacía tiempo que no hablaba tanto y se le secaba la boca, dejó escapar un suspiro.

—Estoy cansado. Estas toses… Lo mejor será que dispongas de tiempo para ordenar las notas que has tomado. Mañana seguiremos.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Primera Restauración

Acontecimiento: Tesoro de Guarrazar

Personaje: Varios

Comentario de "El último tesoro visigodo"

Dos momentos de nuestra historia, muy distantes en el tiempo -comienzos del siglo VIII, en que se produce la invasión musulmana, y mediados del siglo XIX, en plena España Isabelina- se verán unidos por uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de nuestra historia: el tesoro de Guarrazar. La historia de estas joyas de tiempo de los visigodos -una de las épocas peor conocidas de nuestra historia, no por ello menos importante- parte de las cuales pueden hoy verse en el Museo Arqueológico Nacional, constituyen el núcleo de esta novela, que tiene mucho de thriller histórico.

Presentación de «El último tesoro visigodo» en Córdoba

Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» cadena SER

Entrevista al autor en «Onda Cero» Córdoba