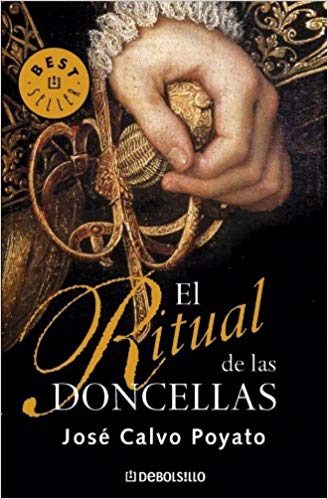

El ritual de las doncellas

El ritual de las doncellas

1

L os dos pescadores intercambiaron una mirada de complicidad y un atisbo de alegría se dibujó en sus rostros. El primer tirón para recoger las redes indicaba que, después de una mala noche, por fin, la suerte les había sido propicia Poco a poco, con mucho esfuerzo, acercaron el copo, que presumían rebosante de peces, al costado de su barca. Menos mal que en la última de las intentonas la fortuna les había sonreído; temían ya que la larga noche en las aguas del Guadalquivir, con la humedad metida en los huesos, hubiese resultado infructuosa, porque la claridad empezaba a despuntar por el este anunciando la llegada del alba y con ella el final de la faena.

—¡Andrés, estoy seguro de que ha caído un esturión grande! —resopló satisfecho uno de ellos.

—¡Ya lo creo! ¡Por lo menos ha de tener siete u ocho arrobas! Lo digo por lo que pesa —corroboró José, su compañero, sin dejar de ganar palmos a la red que se tensaba bajo las aguas.

Tardaron aún varios minutos en culminar la primera fase de su tarea: pegar al costado de la barca la red con sus capturas. Después tendrían que izar a bordo la preciada carga. Era el momento más esperado; cuando una masa plateada y vibrante, se desparramaba por el fondo de la barca entre destellos y estertores. A veces, como ahora intuían Andrés y José, un esturión de buen tamaño compensaba los esfuerzos de toda una noche en vela.

Hicieron acopio de fuerzas para subir la red por la borda; pesaba tanto que estuvieron a punto de zozobrar, aunque la barca estaba lastrada a babor y a estribor con dos grandes piedras. La oscuridad reinante todavía no permitía vislumbrar con claridad qué tipo de pez era el que constituía el grueso de su captura, pero no parecía un esturión.

Andrés se dio cuenta de que algo raro ocurría porque la inmovilidad del bulto resultaba extraña. Los peces en sus redes estaban vivos y siempre se debatían en un intento inútil por defender la vida que se les escapaba cuando caían sobre la tablazón de su embarcación. Aquél, de varias arrobas, no se agitaba, ni siquiera se movía. Fue José quien se percató de lo que realmente había caído en sus redes. No pudo contener un grito de horror:

—¡Por todos los demonios! ¡Esto es un cadáver!

Los dos hombres, después de unos instantes de estupor en que quedaron paralizados, se acercaron a la inerte masa que tenían delante. El cadáver estaba completamente desnudo y pertenecía a una mujer; presentaba tumoraciones por diferentes partes y pese a algunas contusiones, mantenía la blancura de la piel, aunque con una tonalidad azulada. Los efectos de la red eran claramente perceptibles y le habían producido algunos desgarros.

Se trataba de una mujer joven que en vida debió de ser hermosa. Tenía las manos atadas a la espalda por las muñecas con unas cuerdas de cáñamo, que le habían producido cortes en la piel.

Andrés se acercó y, con sumo cuidado, dictado por el temor, empezó a liberar el cuerpo, pero su compañero le gritó con tanta fuerza que lo paralizó:

—¡No se te ocurra tocar nada! ¡Lo mejor es que avisemos a la justicia! — José estaba alarmado—. ¿No has visto lo que le han hecho?

Sólo entonces el pescador reparó en algo que le hizo enmudecer; se limitó a asentir con un movimiento de cabeza. Sin decir nada los dos hombres cogieron una de las mantas con que malamente se protegían del frío y de las humedades del río y, lo mejor que pudieron, cubrieron el cadáver en torno al cual se agitaban todavía algunos pececillos.

José tenía razón. La prudencia aconsejaba que lo mejor era levar anclas y ganar la orilla lo más rápidamente posible. Había que poner en conocimiento de las autoridades lo que había ocurrido, algo que no dejaría de complicarles la vida. José tenía tanto miedo que hubo un momento en que pensó si no sería mejor devolver al agua lo que el agua les había traído. ¡Menudo regalo! Apartó de su cabeza aquel mal pensamiento que no era propio de cristianos y ni siquiera lo comentó a su compañero.

En silencio, aturdidos por la situación, gobernaron la barquichuela hasta que fondearon en la orilla. Ninguno hizo el menor comentario sobre lo que habían visto en aquel cuerpo sin vida y que les había puesto la piel de gallina. Una vez ganada la ribera, decidieron que José saltara a tierra para acudir en busca de la justicia, mientras que su compañero permanecería vigilante en la barca. Antes de que se marchase, Andrés lo agarró con fuerza del brazo y le susurró muy bajo, pegando los labios a su oído, como si temiese que aquel cuerpo sin vida lo pudiese escuchar:

—¡Por lo que más quieras en este mundo, no tardes en volver! —En sus palabras se concentraba mucho miedo—. Tú has visto lo mismo que yo… y… no quiero estar mucho rato a solas con… con…

El otro retiró con fuerza el brazo y también susurró muy bajo porque albergaba los mismos temores:

—¡Ya lo creo que lo he visto! ¡Te prometo que regresaré lo antes posible!

¿Quién será el canalla que hace estas cosas?

El pescador no tuvo que buscar mucho porque poco después de echar pie a tierra y cruzar el Arenal, donde apenas se había iniciado la actividad, se encontró, junto al Postigo del Aceite, con una de las patrullas de corchetes que rondaban la noche sevillana. Efectuaban el último de sus recorridos antes de ser relevados por sus compañeros del siguiente turno. El alguacil que la mandaba era don Fernando de Arana.

Explicó lo que les había ocurrido con el miedo dibujado en su rostro y sin apenas resuello para responder a las preguntas que le formulaba el alguacil. Era como si el pescador no quisiese hablar de lo que le había ocurrido, como si con sus palabras temiese conjurar algún espíritu maligno. Repetía una y otra vez:

—¡Es horrible, ya lo verá vuesa merced!

Todavía las sombras se extendían por la ciudad, aunque la rosada luz de la aurora se insinuaba ya en el horizonte. Apenas había gente por la calle, pero el vecindario empezaba a despertar; en muy poco rato la vida inundaría las calles y el Arenal bulliría de actividad. Desde hacía un par de días el ajetreo era muy intenso y en las semanas siguientes no pararía de crecer porque ya había comenzado el apresto de los galeones de la flota de Indias que, bajo el mando de don Juan de Benavides, viajaría Guadalquivir abajo hasta Sanlúcar de Barrameda para lanzarse luego, tras los ajustes necesarios, a surcar las aguas del Atlántico. Cargar una flota de mercancías, bastimentos, pertrechos, acomodar pasajeros y aprontar las defensas artilleras de aquellos gigantes por si había un mal encuentro con los ingleses o los holandeses, requería mucho esfuerzo y no poca organización.

El alguacil y los corchetes tardaron muy poco en llegar hasta la barca porque Arana decidió, ante la falta de locuacidad del pescador que no dejaba de repetir su cantinela, acercarse hasta ella sin perder un instante más. Ya le ajustaría las cuentas a aquel zopenco si estaba exagerando alguna pamplina. Cuando llegaron encontraron a Andrés acurrucado y silencioso, con la mirada perdida y expresión bobalicona; rodeaba con sus brazos las piernas flexionadas por las rodillas y dio un salto cuando se percató de la presencia de su compañero. El pescador señaló el bulto que cubría la manta y los dos corchetes que habían saltado a la barca comprobaron la existencia del cadáver. Uno de ellos, dando un respingo, se echó hacia atrás exclamando:

—¡Santo Dios, otra vez!

—¿Qué ocurre? —gritó el alguacil, al ver la reacción de sus hombres.

El corchete, por toda respuesta, sacudió la cabeza, echó pie a tierra y se acercó hasta donde estaba su jefe. Lo que le comentó al oído hizo que el alguacil no pudiese evitar una mueca. Sin perder un instante, Fernando de Arana indicó que se bajase a tierra el cuerpo sin vida de la mujer, dando órdenes estrictas de que no se quitase la manta que lo cubría. Se improvisaron unas parihuelas y de aquella guisa el cadáver fue trasladado por los pescadores y algunos de los curiosos que ya haraganeaban en torno a la barca, escoltados por el piquete, hasta el Hospital de las Cinco Llagas, situado extramuros de la ciudad, frente a la llamada Puerta de la Macarena.

El cadáver que las aguas del Guadalquivir habían llevado hasta las redes de los aterrados pescadores quedó en el depósito de aquel enorme conjunto asistencial, en el que en tiempos de epidemia se habían llegado a instalar hasta tres mil camas.

Como no podía ser de otra forma ante el silencio del alguacil, que hizo caso omiso de las preguntas que los curiosos le formulaban, los rumores se dispararon. Ayudó a espolearlos la ocultación del cadáver bajo una manta durante su traslado. A media mañana en Sevilla ya no se hablaba de otra cosa y, sin que nadie pudiese evitarlo, iban de boca en boca las más variadas versiones. Se contaban historias en patios de vecindad, en posadas y mesones; en esquinas de calles y plazuelas.

El hallazgo del cadáver y las extrañas circunstancias con que era adornada por la desbordada imaginación de las gentes, era la principal ocupación de los que pasaban parte de su jornada en los mentideros más señalados de la ciudad, como eran el Patio de los Naranjos o las gradas de su catedral, asiento de la más acabada picaresca sevillana y lugar de tratos y contratos para matones, truhanes y malhechores. También era el entretenimiento de los que mataban las horas en la escalinata de la iglesia de San Laureano.

En muchos sitios se habían producido fuertes discusiones y porfías porque llovía sobre mojado. Unos afirmaban que era hombre y otros que mujer. Se discutía acerca de su alcurnia e incluso circulaban numerosas versiones sobre las causas de su muerte. En voz baja, también se murmuraba acerca de ciertas cosas que le habían hecho a la víctima y que traía al recuerdo de todos la pesadilla vivida por la ciudad hacía sólo unas cuantas semanas. Allí donde brotaba este comentario, nadie osaba replicar, los rostros se ensombrecían, las voces se apagaban y quedaban en murmullos; no eran pocos los que se santiguaban como si conjurasen de aquella forma alguna maldición que les acechase.

Cuando el oidor don Luis de Sotomayor llegó a la Audiencia, pasadas ya las once de la mañana, el letrado tenía un vago conocimiento de lo ocurrido, aunque disponía de varias versiones que, si bien coincidían en lo principal, ofrecían no pocas variantes en los detalles. Le aguardaban el alguacil y los corchetes a cuyo cargo había estado el traslado del cadáver, y también estaban allí, apocados, José y Andrés. En poco rato dos escribanos les tomaron declaración, dejando consignado con gran lujo de detalles los hechos acaecidos y las circunstancias que concurrían. En los emborronados pliegos quedaba registrada la verdad conocida hasta ese momento. Los pescadores tuvieron que dejar señas y lugares donde pudiesen ser localizados con facilidad por si era necesaria su presencia ante la justicia.

Poco después de que quedase recogida la declaración, en el Ayuntamiento, el asistente de la ciudad y algunos de los regidores, que en Sevilla al igual que en otras ciudades andaluzas recibían el nombre de veinticuatros, no salían de su perplejidad. En la sala donde estaban reunidos había cierto desorden y mucha confusión después de que el alguacil mayor, don Matías de Novoa, hubiese dado, sólo unos minutos antes, cumplida información de lo ocurrido, porque por las Casas Capitulares, al igual que en toda Sevilla, habían circulado versiones muy diversas y hasta disparatadas acerca de lo realmente acaecido.

—Me han dicho que los ánimos están alterados —comentó un caballero de blanca y tupida melena, que se ayudaba para mantenerse en pie de un bastón y lucía en su pecho la venera de la Orden de Santiago.

—No sólo alterados, don Cristóbal, están soliviantados porque el crimen repite las mismas formas y modos que ya hemos vivido hace solamente unas semanas —replicó otro de los presentes.

Un tercer regidor informó de que en el mercado de la plaza de la Encarnación se habían escuchado gritos sediciosos.

El asistente escuchaba a sus compañeros de cabildo con el rostro ceniciento y sin decir palabra, sumido en un mutismo sombrío. Su nombre era don Baltasar de Heraso, conde de Humanes, quien había sido designado el año anterior para gobernar una ciudad tan importante y complicada como Sevilla, sustituyendo al regente de la Audiencia, don Lorenzo Santos de San Pedro, quien lo había ejercido interinamente. Era don Baltasar hombre de más de cincuenta años, pero ofrecía un porte espléndido. Gastaba perilla y mostacho a la moda, es decir, muy fino y galano, y peinaba una media melena, más bien larga, de tonos grises, que añadían majestuosidad a su distinguido porte. Hacía poco tiempo que había contraído matrimonio en segundas nupcias, después de años de viudedad, con una joven y hermosa dama, doña Guiomar de Salvatierra, a la que don Baltasar doblaba de largo la edad. La boda había constituido todo un acontecimiento social y, pese a que había transcurrido cerca de un año, todavía era motivo de comentarios en mentideros y corrillos de desocupados.

Hubo un momento en que el coro de quejas dejó paso a un espeso silencio que con el transcurrir de los segundos se fue haciendo más pesado. En ésas estaban cuando hizo acto de presencia otro veinticuatro. Se trataba de un hombre joven, incluso parecía demasiado joven como para tomar ya asiento en el cabildo municipal de Sevilla; ello significaba, sin duda, que era miembro de una de las familias que tenía en propiedad una de las regidurías de la ciudad y que, por fallecimiento de su progenitor, habría llegado al cargo de forma prematura.

—¿Conocen vuesas mercedes la noticia? —formuló la pregunta sin haber efectuado siquiera el preceptivo saludo a la concurrencia.

Todas las miradas convergieron hacia él. En la mayoría había algo de maliciosa burla y contenido desdén. Se atisbaba un cierto desprecio desde la atalaya de la edad a las formas del jovenzuelo.

«¿Quién se creía aquel mozalbete para aparecer como portador de una nueva que ya era dominio de verduleras y regatones, amén de materia de comentario en cualquier corral de vecinos?», pensó el regidor de la blanca melena, cuyo nombre era don Cristóbal de Ovando, miembro de una linajuda familia venida a menos y cuyos apuros económicos empezaban a ser del dominio público.

A los Ovando les quedaban muchos blasones y pocos ducados.

Uno de los presentes, con lengua maliciosa, le respondió con otra pregunta:

—¿Cuál de las versiones es la que nos trae vuesa merced?

Álvaro de Ataide, que era el nombre del joven veinticuatro, miró a la cara de quien había hablado, con aire retador. Antes de responder aguardó unos instantes y después, con calculada parsimonia, le espetó:

—Los pobres molineros aún no se han repuesto del disgusto, los ha tenido que atender un médico de la collación de Santa María la Blanca porque a uno de ellos le ha dado un soponcio.

Hubo un intercambio de miradas con la sorpresa dibujada en ellas. Por primera vez sonó, desvaída, la voz del asistente.

—¿De qué molineros está hablando vuesa merced, don Álvaro? Una de las pocas coincidencias, en medio de tanto bulo como hoy circula por Sevilla, es que son unos pescadores quienes han encontrado el cadáver.

Ataide decidió administrar nuevamente su silencio en un claro gesto de desafío. Dejó que pasasen unos segundos y entonces comentó con socarrona suavidad:

—Por lo que veo vuesas mercedes ignoran que ha aparecido un segundo cadáver en el camino a Alcalá de Guadaira y que ha sido encontrado, tirado en una cuneta, por unos molineros —recalcó la palabra— que venían con una carga de harina para una de las tahonas del barrio de la Judería.

Sus palabras levantaron un coro de voces. Se mezclaban las exclamaciones de sorpresa con preguntas sobre lo que acababa de decir. La voz del asistente terminó por imponerse, no sin dificultades, justo en el preciso instante en que el alguacil mayor de la ciudad solicitaba su venia para dar conocimiento de un asunto de la máxima urgencia.

—¡Ahora no, don Matías, ahora no! —le indicó la primera autoridad de la ciudad—. ¡Aguardad hasta que aclaremos algo que don Álvaro acaba de comunicarnos!

El alguacil, haciendo caso omiso a las palabras de don Baltasar, se acercó hasta él y le susurró muy bajo junto al oído, aunque no tanto que los más próximos no pudiesen escuchar sus palabras:

—¡Excelencia, es que… es que ha aparecido un nuevo cadáver!

—¿En el camino de Alcalá de Guadaira? —preguntó don Álvaro con cierta sorna.

—¿Cómo es que lo sabe vuesa merced? —gritó sorprendido el alguacil mayor.

—¿Se trata también de una mujer? —preguntó con tono crispado el asistente.

—En efecto, Excelencia, se trata de una mujer. —Don Matías de Novoa asentía con ánimo compungido.

El silencio se había apoderado otra vez de los presentes.

—¿Tiene seccionada la yugular? —preguntó inquieto el asistente.

—Así es, señor. Está desnuda y tiene un corte, no muy grande, en la vena principal del cuello, que es por donde la han desangrado.

—¿También… también…? —El asistente parecía dudar antes de formular la pregunta que todos tenían ya en la cabeza—. ¿También tiene los párpados cosidos?

—Sí, Excelencia. —El alguacil mayor había contestado con un hilo de voz y no pudo evitar el agachar la cabeza.

—¡Santo Dios! ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad, de un tiempo a esta parte? —exclamó pesaroso el caballero de la blanca melena que lucía en el pecho la venera de la Orden de Santiago.

2

Pedro Capablanca y su amigo fray Hortensio Algodonales habían quedado en verse hacia mediodía en la hospedería de Aguilar, cuyas puertas se abrían a la plaza de San Francisco en la parte frontera a la embocadura de la calle de la Sierpe, en la esquina que formaban las de Batihojas y Tundidores, que era donde se alojaba el pesquisidor, mientras que el fraile basilio lo hacía en el convento que su orden tenía en la confluencia de las calles de la Amargura y la de Torres.

Los días en Sevilla transcurrían para ellos en medio de la espera, que discurría entre la placidez y el tedio. Almorzarían juntos al otro lado del río, en un figón de Triana, donde habían ganado merecida fama las migas hechas al estilo de los pastores de la sierra, adobadas con torreznos.

Cuando el fraile llegó a la hospedería —popularmente conocida con el nombre de la Posada del Grillo, en alusión al mote con el que apodaban al dueño del establecimiento, Felipe Aguilar, quien en su juventud había sido timonel del galeón San Marcos en la flota que mandaba don Nicolás Albornoz. La corpulencia, pese al mote, era el rasgo más acusado de su fisonomía— el hospedero le comentó que el pesquisidor había dejado razón de que si su paternidad llegaba antes de su regreso, le hiciese la merced de aguardarle.

—¿Hace mucho que se marchó? —preguntó el fornido clérigo que vestía con desaliño el hábito de su venerable orden.

—Algo más de una hora —calculó el Grillo—, aunque dijo que no tardaría en volver. ¿Desea su paternidad que le sirva una jarrilla de vino de Sanlúcar para matar mejor la espera?

Fray Hortensio aceptó complacido el ofrecimiento. Se sentó en un rincón apartado y apenas había dado el primero de los tientos al cuartillo de azumbre que tenía ante sí cuando Capablanca apareció. Después de darle los buenos días el fraile le preguntó:

—Te supongo enterado de lo que hoy es el único tema de conversación que hay en esta ciudad.

—Todo el mundo anda revuelto —respondió el pesquisidor—; lo peor al parecer es que se reproducen los mismos modos y formas de los asesinatos cometidos hace unas semanas. Si aquéllos causaron conmoción, éstos han soliviantado los ánimos. La tensión se palpa en el ambiente.

El basilio arqueó las cejas remarcando con el gesto un evidente signo de interrogación. Pero Capablanca no se dio por aludido, se despojó de la capa y se quitó el sombrero, tomó asiento y le pidió al Grillo una jarra como la de su amigo.

—He acudido a ver al capitán del Santísima Trinidad —explicó el pesquisidor— para interesarme por los asuntos del aparejo de la flota e inquirir algo acerca de su partida. Parece que aún habremos de aguardar al menos un par de semanas hasta que todo esté dispuesto para que los galeones abandonen el puerto y hagan su etapa hasta Sanlúcar de Barrameda, antes de iniciar la travesía. Esperan un cargamento de aceitunas en salmuera y una partida de vinos procedente de tierras de Córdoba. Según he podido saber, se trata de gente de relumbrón la que anda metida en el negocio y hasta tanto no esté todo embarcado, los galeones no zarparán. Por cierto —continuó el pesquisidor—, que he conocido a un caballero veinticuatro del cabildo de esta ciudad. Su nombre es don Álvaro de Ataide y anda metido en tratos con mercaderes de…

Pese a la importancia que para ellos tenía la noticia que Capablanca estaba dándole, como pasajeros a Indias en la flota que, al mando de don Juan de Benavides, había de zarpar en pocas fechas, el fraile parecía poco interesado en sus comentarios. Tenía la mirada perdida y la cabeza en otro sitio. Sin muchos miramientos acabó por interrumpir las palabras de su amigo.

—¿Qué es lo que has querido decir con eso de que estos asesinatos han soliviantado los ánimos, utilizando el plural para referirte al cadáver que han pescado esta mañana? —terció fray Hortensio.

Capablanca miró al fraile con un atisbo de malicia en los ojos.

—Supongo que con lo de «pescado» te refieres al cadáver que recogieron los pescadores.

—Por supuesto —respondió fray Hortensio muy serio.

—Entonces ¿no sabes nada acerca del que se han encontrado unos molineros en el camino de Alcalá de Guadaira?

El basilio resopló con fuerza:

—¡Déjate de bromas que no está el horno para bollos! Lo que se rumorea acerca de la muerte de esa desgraciada pone los pelos de punta, además avisa de que en esta ciudad está pasando algo muy raro.

Capablanca dio un trago al vino que acababa de traerle el Grillo. Chasqueó la lengua paladeando la excelente calidad del caldo, lo que no dejó de llamarle la atención, según la fama de adulteradores que merecidamente se tenían ganada posaderos y mesoneros.

—Por lo que veo no has escuchado nada acerca de la mala muerte que le han dado a otra desgraciada. También ha aparecido desnuda, desangrada por la yugular, con las manos atadas a la espalda y…

—¡Y con los ojos cosidos! —completó el fraile.

—Y con los ojos cosidos, Algodonales —ratificó el pesquisidor.

—Estás hablando en serio, ¿verdad? —Fray Hortensio, con cara de pocos amigos, clavó sus pupilas en los ojos de Capablanca.

—¿Te refieres al segundo cadáver? —se regodeó Capablanca.

—¡A eso exactamente es a lo que me refiero y también a las circunstancias en que dices que ha aparecido, si es que vuesa merced no me está tomando el pelo! —A fray Hortensio le estaba cargando la actitud de su amigo.

—Como tú dices, Algodonales, éste no es asunto para bromear y es cierto que no está el horno para bollos. Si no nos ha mentido quien nos ha dado la noticia al capitán del Santísima Trinidad, al regidor de quien te he hablado y a mí, lo que te digo es tan cierto como que tú y yo estamos aquí sentados.

—¿A qué regidor te refieres? —preguntó fray Hortensio amoscado.

—¡Si me escucharas cuando te hablo, no tendrías que hacer ciertas preguntas! —le reconvino Capablanca.

Fray Hortensio no se dio por aludido y preguntó de nuevo:

—¿A qué regidor te refieres?

—Cuando me has interrumpido te decía que he conocido a un miembro del cabildo municipal de esta ciudad que, además, tiene importantes intereses mercantiles aquí y en Madrid. Es amigo del marqués de las Almadrabas y hace pocos días que ha llegado a Sevilla procedente de la corte, donde había tenido conocimiento del robo del manuscrito de don Pedro Calderón y de su rescate. Me ha mostrado su contento y satisfacción por conocerme personalmente, sobre todo por lo de haberle dado en los morros a los gabachos y me ha dicho también, al saber que te encontrabas en Sevilla, que se sentiría honrado invitándonos a los dos a un almuerzo en su propia casa. Lo cual, teniendo en cuenta la cerrazón que impera en ciertos círculos de esta ciudad, no es poca cosa.

La explicación debió de resultarle demasiado larga a fray Hortensio, que parecía obsesionado con el cadáver sacado del río.

—¿Sabes qué se comenta acerca de esa desgraciada que han encontrado en el Guadalquivir?

—¡Se dicen tantas cosas! —Capablanca se encogió de hombros.

—Me refiero a las que se susurran en voz baja, con miedo de que alguien que no interese, escuche.

—¿Qué se dice? —dejó caer el pesquisidor.

El basilio miró a un lado y a otro, como si también él temiese que le oyese quien no debía y, con un tono de voz que era poco más que un bisbiseo, susurró:

—¡Que en todas estas muertes hay algo de satánico! Capablanca hizo una mueca y, tras un breve silencio, apostilló:

—Ciertamente parece que hay algo de ritual. Porque se repiten con macabra precisión las mismas formas en todos los cadáveres.

—Está claro que el Maligno anda detrás de todo esto, porque las muertes no son por causa de reyertas, ajustes de cuentas o cosas por el estilo — comentó el basilio como si estuviese pensando en voz alta y dando por sentado, como cosa verdadera, aquellas especulaciones.

El pesquisidor asintió a las palabras de su amigo.

—También yo he oído decir cosas parecidas. Pero no olvides que la mayor parte de los comentarios que circulan son habladurías. ¡Tú sabes bien qué ocurre con estas cosas cuando van de boca en boca!

Fray Hortensio dio un largo trago el contenido de su jarra.

—Sí, pero no me negarás que da mucho que pensar que todos los asesinatos lo sean de mujeres, a las que se les corta la yugular hasta desangrarlas, como si de degollar cerdos se tratase, y que a todas ellas se les hayan cosido los párpados para que tengan los ojos cerrados.

—Cierto que es extraño —Capablanca movió ligeramente la cabeza en un gesto afirmativo— y las preguntas surgen solas.

—¿Como cuáles? —preguntó el fraile.

—Como por ejemplo, ¿por qué les han cosido los párpados? ¿Dónde se encuentra la causa para hacer algo tan horrible? ¿Se los han cosido antes de matarlas o después de hacerlo? En cualquier caso se trata de una cosa bien extraña. Y sobre todo, Algodonales, ¿qué se pretende conseguir con ello? — El pesquisidor negó con la cabeza—. No alcanzo a comprenderlo.

—A eso precisamente es a lo que me refería. Es algo terrible, resulta tan inexplicable como no sea que…

Las palabras del fraile quedaron interrumpidas porque el hospedero se acercó hasta ellos.

—Perdonen vuesas mercedes, pero es que aquellos caballeros preguntan por vuesa merced, don Pedro.

Capablanca miró hacia donde señalaba el Grillo y al contraluz de la puerta vio dos negras siluetas.

—¿Y quiénes son ésos? —preguntó fray Hortensio para contestarse a continuación—: Aunque por la indumentaria creo saberlo.

—Son corchetes del alguacilazgo de la ciudad. El fraile no disimuló su contrariedad.

—¿Te han dicho lo que quieren?

—No, don Pedro, sólo han preguntado por vuesa merced y han manifestado su deseo de hablar con vos. He de deciros —el hospedero bajó la voz— que se han mostrado sumamente respetuosos, cosa que no suele ocurrir con esta gente de la vara, que por lo general gallea sin medida. Fíjense vuesas mercedes que ni siquiera se han acercado y mantienen una distancia de respeto.

Capablanca no pudo ocultar una sonrisa. Se levantó y acudió hasta donde aguardaban los golillas.

—Creo que vuesas mercedes me buscan.

—¿Sois vos don Pedro de Capablanca? —preguntó uno de los corchetes, dando solemnidad a sus palabras.

—Ése es mi nombre.

—Este mensaje es para vuesa merced. —Se llevó la mano al antebrazo, cubierto en parte por unos descomunales guantes, sacó un pliego doblado y sellado con las armas de la ciudad y se lo entregó. El pesquisidor se retiró unos pasos para evitar miradas indiscretas y leyó el contenido de aquella inesperada misiva.

Habrá de excusar vuesa merced el procedimiento por el que me dirijo a su persona, pero las circunstancias aprietan y el tiempo apremia. Esta misma mañana he tenido conocimiento, a través de don Álvaro de Ataide, de vuestra presencia en nuestra ciudad con la intención de partir hacia las Indias en la flota que zarpará, si Dios Nuestro Señor es servido de ello, en próxima jornada. Ruego encarecidamente a vuesa merced se sirva acompañar a los portadores de este billete para departir con vos y vuestro amigo, hermano de la orden de San Basilio, sobre un asunto que nos preocupa y agobia, en el que la colaboración de vuesas mercedes puede ser de suma importancia en servicio de la Reina Nuestra Señora, al que todos nos debemos, y para procurar el alcance de una solución adecuada al beneficio de esta ciudad y sus vecinos, cuyos ánimos se encuentran alterados.

Agradecido por vuestra disposición, reciba vuesa merced el saludo de

El conde de Humanes, Asistente de la ciudad de Sevilla

Capablanca dobló cuidadosamente el papel, lo guardó en un bolsillo y se dirigió a los corchetes.

—Aguarden un momento que al punto soy con vuesas mercedes.

Se acercó a la mesa donde, sin perder un solo detalle, aguardaba un expectante fray Hortensio.

—Algodonales, los torreznos y las migas de Triana habrán de aguardar a mejor ocasión. Su excelencia el asistente de la ciudad requiere nuestra presencia.

—¿El asistente? ¿La presencia de los dos? —Fray Hortensio antes de levantar su corpulenta humanidad apuró el contenido de su jarra y en su cara se dibujó un rictus de extrañeza.

—La de los dos, amigo mío. Si mi olfato de sabueso no me engaña, creo que vamos a conocer a fondo por dónde se enreda el ovillo de estos crímenes que tienen conmocionada Sevilla.

El recorrido fue corto, porque las Casas Capitulares estaban en la misma plaza de San Francisco a la que daba la hospedería. Los corchetes acompañaron al pesquisidor y al fraile hasta la misma puerta del despacho del asistente donde un portero con librea y mucha pasamanería los introdujo de forma ceremoniosa. Allí les aguardaba don Baltasar de Heraso acompañado del veinticuatro don Cristóbal de Ovando, el regidor de cabello cano que usaba bastón y ostentaba en su pecho la venera de la elitista Orden de Santiago.

El asistente se adelantó hacia Capablanca y le saludó con efusión, como si fuesen viejos conocidos; seguidamente hizo las presentaciones.

—Don Cristóbal, este caballero es don Pedro Capablanca de quien, como nos ha explicado don Álvaro de Ataide, en la Villa y Corte de Madrid se cuenta mucho y bueno acerca de su habilidad para esclarecer complicadas situaciones y, supongo, que quien os acompaña es fray Hortensio que, según don Álvaro, suele ayudaros en vuestras pesquisas.

A continuación, el conde de Humanes, señalando al regidor, indicó:

—Éste es don Cristóbal de Ovando, caballero veinticuatro del cabildo municipal de la ciudad, y miembro de una de las familias más acrisoladas de Sevilla.

Hechas las presentaciones, el asistente hizo una cortés inclinación de cabeza y agradeció a Pedro y a su amigo que hubiesen acudido con tanta presteza a su llamada; luego les invitó a tomar asiento y, tras ponderar, una vez más, las alabanzas que don Álvaro había hecho de sus personas y cualidades entró en la materia que le había llevado a solicitar su presencia.

—Supongo que vuesas mercedes estarán al tanto del suceso que tiene conmocionada a la ciudad. En plazas y esquinas no se habla de otra cosa.

—¿Se refiere Su Excelencia a los dos cadáveres que han sido descubiertos y que pertenecen a mujeres, según se dice?

—En efecto, uno en el río y otro en el camino que conduce a Alcalá de Guadaira.

—Supongo, Excelencia —señaló el pesquisidor en tono que pretendía ser distendido—, que la aparición de cadáveres en una ciudad tan populosa como ésta no será una novedad tan extraordinaria.

—Vuesa merced tiene toda la razón, pero las extrañas circunstancias que concurren en estos casos los convierten en algo excepcional.

—Algo hemos escuchado en la calle —asintió Capablanca—, pero ¿tendría Su Excelencia la bondad de contarnos los pormenores que rodean estos crímenes?

—Precisamente de eso se trata, mi querido amigo —indicó el asistente—: mi intención es proporcionaros cumplida información de todo lo que sabemos, porque deseamos fervientemente descubrir qué es lo que hay detrás de unas muertes que por sus horribles formas y abominables procedimientos han alterado gravemente los ánimos del vecindario, que se muestra alterado, atemorizado y está dando pábulo a todo tipo de fabulaciones y fantasías.

—¿Cuántos cadáveres han aparecido? —preguntó inquieto fray Hortensio.

—Hasta este momento cinco. Pero si su paternidad me lo permite, preferiría contarle a vuesas mercedes todo lo acaecido y después responder a las preguntas que deseen formularme, si es que tengo respuesta para ellas. Hará cosa de un mes poco más o menos —comenzó a explicar don Baltasar— aparecieron los cadáveres de tres mujeres; se trataba de mujeres jóvenes. Los tres cuerpos fueron encontrados en diferentes lugares de la ciudad y todos ellos tenían atadas las manos a la espalda, estaban desnudos y les habían dado muerte de la misma forma. A las tres desgraciadas les habían cortado la yugular, por donde habían sido desangradas hasta morir. Con todo, no eran esas coincidencias lo que levantó la alarma entre los vecinos. Lo más grave del caso, lo peor de todo era que los tres cadáveres presentaban un signo macabro, yo diría que satánico, sumándome a las voces que se levantan en ese mismo sentido. Quienes las asesinaron les habían cosido los párpados presumiblemente para que no pudiesen ver lo que ocurría a su alrededor. Digo esto por pura lógica, ya que es fácil deducir que tan horrible tortura les fue infligida estando vivas porque, una vez muertas, tamaña salvajada carecería de sentido.

—Por esa misma razón —Capablanca interrumpió al asistente—, Su Excelencia convendrá conmigo en que si se trataba de que no viesen, podrían haberle vendado los ojos.

—¿Qué queréis decir con eso? —preguntó con tono crispado don Cristóbal de Ovando, que no había llevado bien la interrupción del pesquisidor. «¿Qué se había creído aquel don nadie?».

—Sencillamente que el hecho de que los asesinos le cosiesen los párpados no tuvo por qué producirse mientras esas desgraciadas estuviesen vivas. Pudieron haberlo hecho después.

—¡Eso no tiene lógica! —comentó displicente el veinticuatro.

—Vuesa merced coincidirá conmigo en que nada en estos crímenes la tiene. —La réplica del pesquisidor hizo que don Cristóbal curvase su boca en un claro gesto de desprecio.

—Como digo a vuesas mercedes —prosiguió el asistente—, la coincidencia en la forma de darles muerte, aunque los cadáveres aparecieron en lugares diferentes y distantes unos de otros; las circunstancias en que los asesinos habían acabado con sus víctimas y sobre todo el que les hubiesen cosido los párpados, en vida o ya muertas —puntualizó don Baltasar—, levantaron todo tipo de rumores, la mayor parte de los cuales apuntaban a que se trataba de crímenes rituales, a falta de una explicación mejor.

—Por lo que tengo entendido —añadió Ovando— la más que posible relación de las muertes con prácticas demoníacas ha llevado a que la Inquisición haya realizado algunas pesquisas, aunque hasta el momento presente, por lo que he podido saber, los del Santo Oficio no han reclamado la jurisdicción sobre el caso.

—Con el paso de los días —continuó el asistente—, poco a poco, los comentarios perdieron fuerza. Los vecinos, interesados en otros asuntos, como el apresto de la flota en que partirán vuesas mercedes, desplazaron el interés de charlas y conversaciones, aunque he de añadir que en ningún momento han dejado de correr rumores acerca de tan abominables asesinatos, así mismo las numerosas indagaciones realizadas no han permitido, hasta el momento, sacar nada en claro. En éstas nos encontrábamos cuando hoy hemos tenido noticia de la aparición de dos nuevos cadáveres, cuyas circunstancias coinciden con las que ya he descrito a vuesas mercedes. Como comprenderán la situación es muy delicada y me llegan voces de que en varios puntos de la ciudad los ánimos andan alterados. En la calle hay miedo y la gente está asustada.

Fray Hortensio corroboró las últimas afirmaciones del asistente:

—Sobre todo cuando los rumores apuntan a ritos relacionados con el demonio. He observado que la gente baja la voz y mira con desconfianza.

—¿Dice Su Excelencia que fueron tres los cadáveres encontrados hace un mes? —preguntó el pesquisidor.

—Tres, en efecto.

Capablanca hizo un gesto de preocupación.

—¿Piensa vuesa merced que acaso ha de aparecer un tercero? —preguntó, intrigado, don Cristóbal.

—No quiero ser agorero, pero es posible que así sea porque las circunstancias apuntan hacia ello. Si todo es idéntico, mujeres desnudas, las manos atadas a la espalda, el corte en el cuello y los párpados cosidos, la diferencia entre hace un mes y ahora es que nos falta un cadáver.

—¡Alabado sea al Santísimo! ¡Dios no permita que tal cosa ocurra! — exclamó un apesadumbrado asistente.

—Supongo don Baltasar que vuestra llamada significa que deseáis que fray Hortensio y yo nos hagamos cargo de este asunto y tratemos de encontrar a los culpables de estos crímenes.

—Así es, al menos mientras vuesa merced y vuestra paternidad permanezcan en Sevilla. Tendrán a su disposición todo aquello que podamos ofrecerles y, desde luego, estamos dispuestos a abonar la cantidad que decidan establecer por sus servicios.

Capablanca pareció meditar la respuesta, lo que fue interpretado por el asistente como una treta para incrementar el precio que habría de pagársele por su trabajo.

—Vuesa merced no pierda cuidado a la hora de señalar la cuantía de su trabajo, las circunstancias aprietan y no es momento de andar con economías.

—Aunque a nadie amarga un dulce, mis preocupaciones no marchan en este instante por ese camino, sino porque don Cristóbal ha apuntado que los de la Inquisición, aunque he creído entender que no han reclamado la jurisdicción, han planteado su derecho a intervenir en el caso.

—Lo que os he dicho es que no tengo noticias de que hayan reclamado para sí la jurisdicción. Si así fuese —puntualizó un quisquilloso Ovando— nosotros no tendríamos más remedio que inhibirnos.

—Pero ¿cree Su Excelencia que se mantendrán en esa posición después de lo que acaba de ocurrir esta mañana? —preguntó Capablanca al asistente—. No olvidéis que los rumores más insistentes apuntan a que Satanás ha metido el rabo en este asunto y eso afecta a la ortodoxia.

—¿Por qué os preocupa el Santo Oficio? —insinuó con malicia don Cristóbal de Ovando—. Si no hay acusados, ellos no intervienen —afirmó con rotundidad—. Si vuesa merced logra descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto, una vez conseguido ese objetivo, su misión habrá terminado. No sé dónde encuentra vuesa merced el problema con el Santo Oficio —señaló con desdén el veinticuatro.

—Simplemente, señor mío —a Capablanca empezaba a cargarle una actitud tan displicente—, no me gusta andar cerca de donde asienta sus reales la Inquisición porque ellos tienen jurisdicción especial y eso obstaculiza todo tipo de pesquisas. ¡Vamos, que entorpecen gravemente nuestro trabajo! Como comprenderá vuesa merced no hay otro motivo que el derivado de la eficiencia que es menester en este tipo de trabajos y que sin duda —miró hacia don Baltasar de Heraso— vuestra excelencia espera de nosotros.

—Creo, Capablanca, que vuestros temores son infundados. Si realmente hay algo relacionado con el Maligno, los del Santo Oficio pueden sernos de gran ayuda. —Las palabras del asistente sonaban conciliadoras—. A nadie se oculta que son gente experta en materias de ese tenor.

—No me cabe la menor duda de que el tribunal de la Inquisición tiene personas muy cualificadas en dichas materias, pero ello no es obstáculo para que yo desee que los investigadores de dicho tribunal se mantengan lo más alejados posible. Insisto en que por razones de eficacia.

Don Baltasar decidió no preguntar al pesquisidor si había tenido algún mal encuentro con los del Santo Oficio y se limitó a señalar que en la medida de sus posibilidades procuraría que los contactos, si es que habían de producirse, quedaran limitados al mínimo indispensable.

Don Cristóbal de Ovando, en quien el pesquisidor no había despertado simpatías, pensó que aquel Pedro Capablanca, tal vez, ocultaba alguna oscura historia en su pasado. Sería bueno no olvidarse de ello.

—Si mi trabajo queda circunscrito al ámbito de un encargo hecho por Su Excelencia, no habrá necesidad de mantener relación alguna —señaló Capablanca en un tono que no admitía muchas dudas.

Si bien al asistente no le gustaba aquella disposición, asumió que era la única forma de que el pesquisidor aceptase el encargo y, aunque le fastidiase, en las circunstancias en que se encontraba necesitaba que el vecindario se percatase de que hacía todo lo que estaba en su mano para encontrar a los autores de tan horribles crímenes. También pensó, al igual que Ovando, que mantendría fresca en su memoria la actitud huidiza de Capablanca hacia el Santo Oficio.

—Está bien, señor Capablanca, si ésas son vuestras condiciones, nada tengo que objetar. En todo caso, tendréis a vuestro alcance, como he prometido a vuesa merced, todos los medios que podamos poner a su disposición. Todo, con tal de saber quién anda detrás de estos execrables crímenes.

—En ese caso, Excelencia, lo primero que necesito es información detallada de cuándo aparecieron exactamente, con indicación del día y el lugar, los cadáveres de las primeras víctimas; quiénes eran esas desgraciadas y cuáles sus familias; así como si se tenía conocimiento de que hubiese algún lazo de unión entre ellas. También me gustaría hablar con las personas que encontraron cada uno de los cuerpos y tener acceso a las diligencias realizadas por la justicia. Necesitaré un lugar donde interrogar a esas personas y también… —el pesquisidor dudó un momento, pero pareció tomar una decisión rápida—, bueno, creo que con eso será suficiente. En todo caso, si hubiese alguna otra necesidad se lo haría saber a Su Excelencia, a quien solicito que sus alguaciles y corchetes nos presten toda la colaboración que demandemos.

—Lo tendréis todo a vuestra disposición esta misma tarde y contad con la colaboración de la justicia. Será don Cristóbal quien se encargará de proporcionaros todo lo que habéis solicitado.

A Capablanca no le agradó que tal sujeto fuese el intermediario entre él y el asistente, pero era consciente de que no le quedaba más remedio que aceptar.

En aquel momento unos golpes sonaron en la puerta del despacho y antes de que hubiese respuesta, el alguacil mayor hizo acto de presencia. Solicitó la venia del asistente, y anunció que acababa de recibir noticia de que había aparecido un tercer cadáver. Don Baltasar y don Cristóbal clavaron su mirada en Capablanca y a don Matías de Novoa le extrañó que la terrible noticia no causara la conmoción que esperaba.

El cadáver lo habían descubierto unos pilluelos en unos matorrales de la Alameda de Hércules cuando correteaban por el lugar. También pertenecía a una mujer, estaba completamente desnuda y como los anteriores tenía las manos atadas a la espalda, le habían seccionado la vena yugular por donde la habían desangrado y tenía los párpados cosidos.

—Por la Santísima Virgen, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta cadena de horrores? —exclamó el veinticuatro.

—¿Adónde han llevado el cadáver? —preguntó Capablanca.

—Está en el Hospital de las Cinco Llagas junto a los otros dos — respondió el alguacil mayor después de solicitar con la mirada la autorización del asistente.

—En ese caso, si Vuestra Excelencia no dispone otra cosa, lo mejor será que no perdamos un instante y vayamos al hospital para inspeccionar los cadáveres.

—Andad con Dios, Capablanca. —El asistente hizo un gesto cansino a modo de despedida. En aquellos momentos, aunque la aparición de un tercer cadáver no fuese tan sorpresiva, después de lo que había dicho el pesquisidor, parecía un hombre derrotado.

Antes de marcharse, Pedro preguntó a don Cristóbal de Ovando si tenía algún inconveniente en que se viesen aquella misma tarde, a la hora de mayor conveniencia para el veinticuatro, con el fin de conocer los extremos que había solicitado en relación con la investigación. Quedaron en verse a las seis allí, en las propias Casas Capitulares.

Una vez solos el regidor preguntó al asistente:

—¿En verdad cree Vuestra Excelencia que ha sido un acierto encomendar a este Capablanca que investigue estos crímenes?

La pregunta no obtuvo una respuesta inmediata de la primera autoridad de Sevilla. Don Baltasar miró al regidor fijamente.

—¿A qué viene esa pregunta, Ovando?

—No sé, Excelencia, no sé. —Don Cristóbal se rascó la cabeza—. Ese individuo me da mala espina.

—¿Por qué lo decís?

Ovando hizo un mohín con la boca.

—¿Habéis visto cómo ha porfiado por mantenerse alejado de los del Santo Oficio? —apuntó el regidor con malicia, sabiendo que hurgaba en la duda del asistente.

—Es cierto que lo decía, pero ha dado una explicación razonable.

—No sé, Excelencia, no sé —insistió el veinticuatro—. Barrunto que hay algo más que eso.

—¿Desea vuesa merced que lo releve del encargo de atender sus peticiones? Lo he hecho por la ganancia que puede proporcionarle sin que el cabildo lo haya comisionado para ello.

—En absoluto, en absoluto, Excelencia. Os estoy muy agradecido.

Don Cristóbal de Ovando abandonaba el despacho del asistente, cuando la voz de éste le detuvo junto a la puerta:

—No estaría de más, Ovando, que pusieseis a ese Capablanca bajo una discreta vigilancia. Por si vuesa merced tuviese algo de razón en lo que se malicia y por lo que nos incumbe a todos.

Mientras el pesquisidor y fray Hortensio bajaban las lujosas escaleras del Ayuntamiento —peldaños de blanco mármol de una sola pieza, tanto en las huellas como en las tabicas, y labrada baranda de caoba maciza— que les conducían a la planta baja, el basilio le preguntó con voz muy queda.

—¿A cuento de qué ha venido marcar esas distancias con los del Santo

Oficio, Capablanca?

El pesquisidor se encogió de hombros.

—Si la Inquisición mete las narices en todo esto, no hará sino crear problemas y, además, esa gente cuanto más lejos mejor.

El fraile arrugó el entrecejo y con el semblante muy serio insistió en preguntar a su amigo:

—¿Has tenido algún percance con los de la Cruz Verde?

Pedro aceleró el paso y no contestó a la pregunta. Aquella actitud no gustó a fray Hortensio, que lo tomó por el brazo y le obligó a detenerse.

—¿Has tenido algún percance con ellos? Capablanca lo miró fijamente a los ojos:

—Nada de lo que preocuparse, pero hace algunos años, en Zaragoza, rondaban a un buen hombre con quien trabajé.

—¿Estás preocupado?

—¡Algodonales, como te he dicho, esa gente cuanto más lejos mejor!

—Pues si se trata de rituales satánicos y algo de eso parece haber, no albergues ninguna duda de que tendremos que vernos las caras con ellos. Ése es un asunto donde la ortodoxia queda en entredicho y no dejarán que se les escape la pieza. Además, me parece que tendremos que recurrir a su pericia para asesorarnos sobre asuntos relacionados con el Maligno.

—¿No hay expertos fuera del Santo Oficio? —preguntó el pesquisidor.

—¡Ya lo creo!

—En ese caso no será tan imprescindible su participación, sobre todo si la suerte nos acompaña —Capablanca se soltó el brazo y continuó andando— y conseguimos los oficios de un buen exorcista para que nos ilustre acerca de rituales y pactos diabólicos.

—Por eso no debes preocuparte —afirmó fray Hortensio con mucha convicción.

—¿No debo preocuparme? —El pesquisidor miró a su amigo.

—Conozco a la persona adecuada, un canónigo de esta catedral, don Eugenio Pellicer, quien es persona versada en la materia y lo que es más importante, muy discreta y ponderada en sus opiniones y actos.

—Pues habrás de concertar una visita con ese canónigo lo antes posible.

3

El Hospital de las Cinco Llagas era un espléndido edificio que se había levantado hacía más de un siglo, extramuros de la ciudad, frente a la llamada Puerta de la Macarena, gracias a la munificencia de doña Catalina Enríquez de Cabrera. Estaba labrado en dorada piedra de cantería y su amplia fachada de dos plantas, cercana a las doscientas varas castellanas, coronada por una balaustrada, estaba flanqueada en los extremos con sendas torres rematadas por cubiertas cónicas. Respondía a la sencillez de las formas arquitectónicas del llamado segundo renacimiento; solamente en la puerta se habían dispuesto importantes elementos decorativos que abarcaban tanto la portada como el balcón que se abría encima de ella.

En su interior la principal de las edificaciones era la capilla, ubicada en el centro del edificio; era una construcción pétrea de formas macizas reforzadas por contrafuertes que contrarrestaban las presiones ejercidas por la sucesión de cúpulas que cubrían el interior de la única nave del templo. El edificio se distribuía en un conjunto de patios cuadrados en torno a los cuales se disponían las galerías donde se alineaban las camas y recibían atención los enfermos. A tenor del desarrollo de las formas arquitectónicas resultaba evidente que había primado la curación de las almas sobre la de los cuerpos: la capilla era, con diferencia, el lugar donde se había puesto mayor empeño.

Cuando el pesquisidor y el basilio, acompañados de dos alguaciles, llegaron al hospital en el edificio reinaba la mayor de las confusiones. No tanto por el depósito de los cadáveres de las mujeres asesinadas, que había originado cierta agitación y no poca curiosidad morbosa, cuanto por el elevado número de enfermos que se atendían. Al desorden colaboraban los corros de familiares y amigos que aguardaban, impacientes, noticias de sus allegados y al trajín de enfermeros, cirujanos, barberos, médicos y de los numerosos clérigos que atendían las necesidades espirituales de aquellos que se encontraban en las puertas de entregar su alma a Dios. El hospital parecía más un lugar donde morir que un lugar donde sanar.

Después de obtener el permiso correspondiente, cuestión ardua, pero que allanó la gestión de los alguaciles, un enfermero —un tipo canijo, de piel cetrina y malencarado, pobremente vestido con una especie de sotana negra muy deslustrada y sucia— les acompañó hasta el depósito que se encontraba en una lóbrega estancia, conocida como el sótano de los Pasos Perdidos y que se abría en el subsuelo de la capilla. Allí reposaban las tres mujeres asesinadas junto a otra media docena de cadáveres. El olor que salía por la puerta era repulsivo a causa de la descomposición de los cuerpos tendidos sobre losas de fría piedra, levantadas a una vara del suelo, a la espera de ser enterrados. El lugar estaba escasamente ventilado; sólo lo hacía a través de unos ventanucos que se abrían cerca del arranque de las vigas que soportaban la techumbre.

Cuando llegaron, los alguaciles indicaron a Capablanca que, si no los necesitaba abajo, ellos esperarían fuera a que concluyese su trabajo. El enfermero ofreció al pesquisidor y a fray Hortensio unos pañuelos llenos de hierbas aromáticas para soportar el hedor, previo pago de una suma que, aunque a ambos pareció excesiva, decidieron aceptar.

El lugar era siniestro. A la mala ventilación, se unía una iluminación escasa, la que aportaban unos pobres candiles renegridos, alimentados por aceite de fritanga, cuyas oscilantes llamas creaban una atmósfera confusa, llena de claroscuros, donde las sombras bailaban de forma tétrica sobre los rígidos cuerpos sin vida. Capablanca tomó uno de los candiles y se acercó hasta los cadáveres de las mujeres que eran fácilmente identificables. A la mortecina luz del candil apareció la terrible visión de las costuras de los párpados; habían utilizado unos delgados y resistentes hilos de seda y las puntadas habían sido dadas por manos poco expertas. Si aquello se lo habían hecho en vida, el dolor de las mujeres hubo de ser insoportable. La muerte de las tres jóvenes —andarían por los veinte años poco más o menos— se había producido, como se afirmaba por todas partes, de la misma manera: desangradas al haberle sido seccionada la vena yugular. La piel de los cadáveres presentaba un tono ceniciento azulado, que era menor en uno de ellos, más hinchado por los efectos del agua; sin duda, se trataba del cuerpo rescatado de las aguas del Guadalquivir.

El basilio, que no retiraba de su nariz el pañuelo de hierbas, no pudo contener una imprecación:

—¡Hay que ser cabrones! ¡Hijos de la grandísima puta!

—¿Ves algo que te llame la atención, Algodonales? —El pesquisidor, que acercaba el candil a los cuerpos, pasándolo por encima de ellos, como forma de mejorar la visión, parecía menos impresionado que el fraile.

—¡Qué quieres que vea! ¡Malditos puercos!

—Nada conseguiremos con maldecir a esos criminales. Lo importante ahora es intentar que quienes han llevado a cabo esta matanza paguen por sus crímenes. Hemos de sobreponernos a nuestras emociones y escudriñar en busca de la menor de las pistas que puedan conducirnos a los mal nacidos que han hecho esto.

Después de una minuciosa y larga inspección, que duró más de una hora, lo que les obligó a salir del depósito en dos ocasiones para respirar una atmósfera menos asfixiante porque, pese a los pañuelos de hierbas, el aire en el sótano era irrespirable, Capablanca había tomado nota, mentalmente, de dos detalles en relación con los cadáveres. Ninguno de los comentarios que había escuchado, ni de las informaciones facilitadas había hecho alusión a ellos y aunque a cada minuto que pasaba estaba más convencido de que aquellas muertes estaban relacionadas con algún tipo de ritual, como afirmaba Algodonales, aún albergaba dudas.

Antes de marcharse del hospital el pesquisidor preguntó al hombrecillo que les había acompañado hasta el depósito, si allí habían estado las tres mujeres que encontraron muertas el mes anterior y también si alguien había acudido a interesarse por los cadáveres. Las respuestas de aquel sujeto con cara de pocos amigos dejaron perplejo a Capablanca. Allí habían estado durante cinco largos días, hasta que la descomposición resultó insoportable, pero nadie había aparecido a preguntar por las difuntas, fuera de las pesquisas que realizaron los de la Audiencia.

—Hace veintiocho días que nos trajeron los otros tres cadáveres y en todo ese tiempo nadie ha preguntado nada. Es como si esas pobrecillas no tuviesen familiares, ni amigos, ni siquiera conocidos que se interesasen por ellas.

—¿Tampoco ha acudido nadie en esta ocasión? —preguntó fray Hortensio.

—Hasta la presente no, fuera de vuestra paternidad y la compaña.

Después de un almuerzo que por su frugalidad distaba mucho de lo que hubiesen sido las migas a lo pastoril y los torreznos previstos en Triana, el pesquisidor y el fraile habían aprovechado la hora del yantar para planear las actuaciones inmediatas. Concluido el condumio y una larga sobremesa cada uno marchó por su lado. Mientras Capablanca acudía al Ayuntamiento, donde había quedado con don Cristóbal de Ovando para que le facilitase la información que requiriese y le prestase la ayuda necesaria, fray Hortensio encaminó sus pasos hasta la cercana catedral con el propósito de encontrar al canónigo, don Eugenio de Pellicer y Perdigones. Pedro había insistido en la necesidad de una reunión, si era posible aquel mismo día, con el dignatario eclesiástico para fundamentar algunas bases de la investigación.

Mientras que Capablanca cruzaba la plaza de San Francisco, no dejaba de pensar en la puntualización hecha por el individuo que les había facilitado el acceso al depósito. La frase martilleaba su cabeza con insistencia: «Hace veintiocho días que nos trajeron los otros tres cadáveres y en todo este tiempo nadie ha preguntado nada. Es como si esas pobrecillas no tuviesen ni familias, ni amigos, ni siquiera conocidos que se interesasen por ellas».

¿Quiénes eran aquellas desgraciadas a las que habían dado una muerte horrible y sobre las que nadie había mostrado el más mínimo interés? ¿Por qué las habían degollado hasta desangrarlas como a cerdos sacrificados para la matanza? ¿Dónde estaba la sangre de las víctimas? ¿Con qué finalidad les habían cosido los párpados? ¿Quién podía andar detrás de unas muertes como aquéllas? ¿Los asesinatos formaban parte de un ritual satánico?

Eran demasiadas preguntas y no tenía respuesta para ninguna de ellas. Lo único que tenía claro era que, tras la aparición de los nuevos cadáveres en igual número y en idénticas condiciones —el hombrecillo del hospital le había confirmado que las anteriores víctimas habían corrido la misma suerte que las que ahora reposaban en las frías piedras del depósito—, los autores de los crímenes deberían de ser los mismos y que aquello era obra de más de un individuo.

Por otro lado, si se trataba de un ritual —pensó Capablanca—, solamente se le ocurrían dos posibilidades: o había fracasado el primero de ellos o el rito señalaba la necesidad de repetirlo. Si era cierta la segunda de sus suposiciones, ¿cuántas repeticiones eran necesarias?

Don Cristóbal de Ovando le aguardaba en un pequeño gabinete de la planta baja, amueblado con sobriedad. El caballero le invitó con gesto desabrido a tomar asiento y le entregó un cartapacio con papeles, sin decir palabra. Estaba claro que no había sintonía entre ambos. Capablanca hojeó los papeles y ante la actitud del regidor no se sintió en la obligación de abrir la boca, mientras pasaba folios de forma parsimoniosa. Era la mejor respuesta que podía dar a la altiva actitud del veinticuatro.

Al cabo de un largo rato de silencio fue Ovando quien lo rompió y al pesquisidor le pareció detectar en sus palabras un cierto fondo recriminatorio:

—Desde que os marchasteis han sido varios los escribanos que han trabajado para que pudiésemos proporcionar a vuesa merced toda la información de que disponemos.

El pesquisidor ni se molestó en levantar la cabeza, asintió con un leve movimiento y continuó hojeando papeles.

—Como podréis ver —comentó Ovando, a quien cargaba la actitud de aquel sujeto que tenía delante y a quien le gustaría ajustarle las cuentas en otras circunstancias— los asesinatos de las tres mujeres de hace un mes coinciden en las formas con las que hoy han aparecido. También las otras tres fueron encontradas en diferentes lugares de la ciudad y por gentes distintas. A todas las habían desangrado. Entre los papeles encontraréis un informe médico en el que se afirma que las víctimas fueron desangradas hasta extraerles la última gota de sangre.

—Por lo que veo nada se sabe acerca de las familias de las víctimas — comentó el pesquisidor, que seguía sin levantar la vista de los papeles.

—Así es, nadie ha reclamado nada.

—Lo cual resulta muy extraño. —Ahora Capablanca levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de don Cristóbal, quien se limitó a un escueto:

—Sí que lo es.

—Habrá que suponer que se trata de mozas forasteras y sin ninguna relación en la ciudad, al menos en el caso de las tres primeras. Porque sobre las tres cuyos cadáveres han aparecido hoy, aún es pronto para hacer una afirmación como ésa, aunque barrunto que tampoco aparecerán ni familiares ni amistades.

—No sé por qué hace vuesa merced esa afirmación. Como ha dicho, es muy pronto todavía.

—Porque unos crímenes como los que tenemos por delante se ocultan mejor si las víctimas están en el más absoluto de los desamparos, que es a lo que apuntan todos los indicios que tenemos por delante.

Ahora fue el regidor quien asintió sin abrir la boca.

—Por lo que veo, tampoco la justicia ha esclarecido gran cosa. —El comentario llevaba implícita cierta dosis de crítica.

Ni el tono ni el comentario hicieron gracia a don Cristóbal, quien se limitó a señalar con desgana.

—Parece que no ha habido mucha suerte.

Capablanca, a quien no le había gustado el comentario, levantó la vista y miró fijamente a su interlocutor:

—Aunque la suerte es importante, el trabajo minucioso y el interés con que se realiza son esenciales para esclarecer cualquier asunto. Me gustaría hablar con la persona o personas encargadas de las pesquisas.

Aquellas palabras y el tono que Pedro había empleado gustaron todavía menos al regidor sevillano quien, con aire ofendido, le preguntó:

—¿Acaso insinúa vuesa merced falta de celo?

—No insinúo nada, sino que me remito a las pruebas. —Dio con la punta de su dedo índice varios golpecitos en la carpeta de papeles—. Esta mañana Su Excelencia el asistente me indicaba la conmoción que produjo en la ciudad la aparición de los tres primeros cadáveres y que lo acaecido hoy no ha hecho sino avivarla en términos preocupantes. Sin embargo, en estos papeles, apenas hay nada que señale por dónde han ido las indagaciones de los alguaciles. Sólo encuentro los interrogatorios de quienes encontraron los cuerpos que, como no puede ser de otra forma, se limitan a señalar el sitio y las circunstancias en que tuvo lugar el hallazgo. Coincidiréis conmigo en que es bien poca cosa para tan gran conmoción como, al parecer, originó. Tampoco hay constancia en estos papeles de que en la Audiencia se haya ido mucho más allá. Sólo unas pesquisas en el hospital.

La ira de don Cristóbal de Ovando se dejó traslucir en su mirada. «¿Quién se había creído que era aquel advenedizo para criticar a la justicia?».

—Me parece que vuesa merced se está excediendo en sus comentarios. Se ha hecho lo que se ha podido y punto.

A Capablanca le contrarió aquella actitud que no tenía justificación porque él se había limitado a constatar un hecho que revelaba la documentación que el propio Ovando le había proporcionado.

—¿Puedo deducir de las palabras de vuesa merced que me he extralimitado en algo? —El pesquisidor no estaba dispuesto a andarse con rodeos.

—En absoluto, señor mío, pero deberá ser más cuidadoso cuando se trate de emitir juicios sobre los representantes de la justicia. En todo caso creo que debemos dar por concluida esta reunión pues he dado cumplimiento a la misión que me encomendó Su Excelencia. ¿Desea vuesa merced algo más de mi persona?

Capablanca estaba perplejo ante la desmedida reacción del capitular sevillano, pero ello no fue obstáculo para que le formulase una solicitud.

—Hay algo que sería de gran utilidad para las pesquisas que estamos realizando y que necesita de la actuación de una persona experta.

—Decidme de qué se trata.

—Sería conveniente saber si las tres mujeres asesinadas eran doncellas.

—¿Cómo dice vuesa merced? —En la sorprendida pregunta de Ovando estaba implícita la agitación que le habían producido las palabras del pesquisidor.

—Que es necesario que una comadrona certifique si las jóvenes mantenían su virginidad cuando fueron asesinadas.

—¡Por todos los santos del cielo, Capablanca! ¿Creéis necesario tal ultraje a unos cadáveres?

—No lo miréis como un ultraje, señor, sino como un dato que tal vez aporte una valiosa información para nuestras investigaciones.

El pesquisidor sostenía su punto de vista con la serenidad de quien entiende como una cosa natural lo que acababa de solicitar. Su actitud contrastaba con la inquietud de que era presa don Cristóbal.

—¡Transmitiré a Su Excelencia vuestra descabellada petición, pero creo que estáis loco, Capablanca! ¡Completamente loco! ¡Fisgonear en la intimidad de esas desgraciadas después de la horrible muerte que han tenido!

¡Adónde vamos a llegar!

El veinticuatro, cuya actitud no dejaba de sorprender al pesquisidor, se había puesto de pie, dando a entender que daba por concluida la reunión. Capablanca también se puso de pie y antes de que Ovando se marcharse le preguntó:

—¿Cuál es el nombre del alguacil encargado de las investigaciones?

—Se trata de don Fernando de Arana.

—Pues será necesario que mantenga una conversación con él.

Don Cristóbal de Ovando ya no contestó. Tomó su capa, su sombrero y su bastón, y sin despedirse salió del gabinete con una energía que parecía impropia de su edad, dando un sonoro portazo.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Sevilla Siglo XVII

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El ritual de las doncellas"

Segunda aventura de Capablanca que busca viajar al otro lado del Atlántico para hacerse cargo de una valiosa herencia. Pero en Sevilla, ciudad de la que parten las Flotas de Indias, se están sucediendo horribles crímenes. Aparecen mujeres asesinadas y todo apunta a que son víctimas de un macabro ritual. Las autoridades, angustiadas, piden al pesquisidor que les ayude a desenredar aquel horrible misterio.