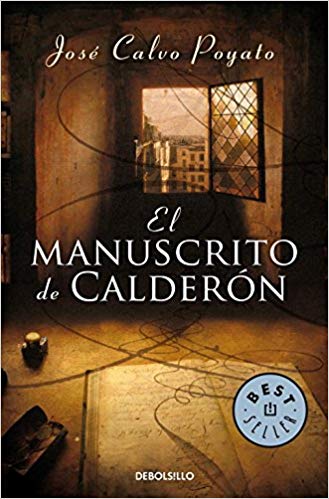

El manuscrito de Calderón

El manuscrito de Calderón

Estas aventuras de Pedro Capablanca y fray Hortensio Algodonales son una ficción ambientada en el marco histórico de la España de Carlos II, No habría sido posible sin la ayuda y colaboración de otras personas, por ello quiero hacer público mi reconocimiento a mi editora, María Borras, quien desde el primer momento creyó en el proyecto. A Silvia Bastos, mi agente, por su continuo apoyo. También deseo manifestar mi agradecimiento a los amigos que siempre me animan y a mis lectores por su fidelidad. Y a Cristina, a Helena y a Alonso por el tiempo que no les di para dedicárselo al pesquisidor.

EL AUTOR

1

Los alguaciles habían recibido instrucciones muy concretas ante los problemas que provocaban ciertos excesos. El ambiente que se respiraba no era propicio para que la autoridad ejerciese sus funciones con severidad, y el corregidor había reunido a los alcaldes de Casa y Corte para que advirtiesen a todos los hombres a su cargo que hicieran la vista gorda ante determinados incumplimientos de la ley. La situación requería mucha paciencia y no poca habilidad porque la tensión era tan fuerte que cualquier asunto menor podía encender la chispa de un altercado cuyas últimas consecuencias nadie era capaz de prever en las circunstancias que se vivían.

Bastante tenían las autoridades con que no se repitiesen los problemas de desabastecimiento de pan y otros productos de primera necesidad que el vecindario había sufrido hacía pocas fechas. Los esfuerzos deberían concentrarse —el corregidor lo había dejado muy claro— en que llegasen de los dos Carabancheles, de Valdemoro y de Pinto las carretadas de pan suficientes para cumplir con el abasto que los panaderos de la corte no podían suministrar. También había insistido en que se extremase la vigilancia del tropel de ociosos y desocupados que pululaban por las calles y que eran un peligroso elemento para calentar cualquier algarada que se pudiese producir. No había sido más explícito, pero sus palabras fueron rotundas: «Las cosas están mucho peor de lo que vuesas mercedes puedan imaginar».

Había recomendado una especial atención a los grupos de veteranos que andaban desafiantes por todos los rincones de Madrid —mostrando unas agallas que no tuvieron con los portugueses en la rota de Extremoz— con las gentes más indefensas, a las que amenazaban y vituperaban si no se sometían a los dicterios de su arbitrio.

Las rondas nocturnas de alguaciles se preparaban para sus cotidianos paseos con el objeto de asegurar el necesario descanso a los vecinos y de evitar en lo posible los altercados que durante la noche solían producirse por los más variados motivos. Eran frecuentes los ajustes de cuentas, así como los encargos de apaleos y otros crímenes mayores. En las últimas semanas se habían sufrido, además de los atracos y hurtos comunes a una capital como Madrid, dos robos sonados. Uno en la casa de un hombre de negocios — mercader de paños de Flandes y banquero—, Juan de Arteta, donde, después de malherir a dos de sus criados, se llevaron la suma de dos mil y quinientos ducados que estaban en un arca, dispuestos para el pago de una partida de encajes venidos de Brujas. El otro, en casa del duque de Osuna, en la quinta que el noble poseía en la alameda de su nombre, donde a falta de buenos doblones los autores del latrocinio arramblaron con la plata que encontraron, llevándose piezas de la vajilla, candelabros, cubertería y otros objetos de adorno. Los rumores apuntaban a que por lo bajo, una vez fundida, aquella plata podía amonedarse en no menos de cinco mil ducados.

Pese a las pesquisas nada se había sacado en claro. Aquel fracaso de la autoridad, sin duda, daría alas a los malhechores para próximas actuaciones, alentados con la impunidad en que quedaban sus crímenes.

Una de las rondas formada por dos alguaciles y cuatro corchetes, pertrechada convenientemente con sus fanales, bujías, mechas y otros adminículos de alumbrar, y armada como si de entrar en combate se tratase, dejó atrás la plazuela de la Villa y cruzó el dédalo de callejas que se abrían a poniente de la plaza Mayor camino de la calle de Toledo, donde en su parte alta se concentraban mesones, figones y otros tugurios donde a partir de aquellas horas se daban cita capaores, jugadores de ventaja, tahúres, comediantes, algunos poetas y gentes de la farándula de parecida condición y que en tales lugares de perdición se amontonaban. Allí, a partir de la hora en que lo decente y honrado era permanecer encerrados en las viviendas, dichas gentes —lo más granado de la truhanería madrileña— desarrollaban sus actividades, como si de aves de rapiña se tratase. Allí se cerraban tratos sobre ajustes de cuentas, se le daba aire a los naipes y a los dados, se cantaba y se bailaba, se fornicaba en camaretas dispuestas al efecto, se bebía sin tasa ni medida, se juraba, se blasfemaba y se cometían todo tipo de ofensas a Dios Nuestro Señor, a las que no eran ajenos clérigos procaces y descarriados.

El que fuese tiempo de cuaresma, época propicia al arrepentimiento y la meditación, poco importaba a gentes de tan baja calaña, sin alma, sin Dios y sin principios, que no tenían empacho alguno en juntarse para sus diversiones y fechorías. La ronda pasaría por delante de aquellos antros de pecado, pero no ejercitaría sus funciones en cumplimiento de las órdenes recibidas, a no ser que los excesos pasasen más allá de lo que en punto de honra sus integrantes pudiesen soportar. Es decir, solo en caso de ser agredidos se daría la respuesta requerida por aquello de salvar el principio de autoridad, que era el único que el corregidor estaba dispuesto a defender a todo trance.

Los dos alguaciles habían discutido sobre la conveniencia o no de transitar por tales predios, dadas las circunstancias que concurrían y las consecuencias que podían derivarse de su presencia. Se había impuesto el criterio del de más edad de, al menos, pasear por el lugar para no dejar totalmente el campo libre a gentes de tal laya y condición. Había también influido el que los vecinos respetables que, desde sus ventanas, rejas y celosías fisgoneaban, se viesen arropados por la presencia de los representantes de la justicia, aunque hubiesen de hacer la vista gorda ante los desmanes que allí tenían lugar, siempre y cuando todo transcurriese con cierta discreción en el interior de aquellos antros del infierno.

—Como ya sabrá vuesa merced, se reabren los corrales de comedias — desde hacía algunos días aquel era el tema principal de las conversaciones por todos los rincones de Madrid.

—¿Y conoce vuesa merced —respondió el otro alguacil— las causas que han motivado esa apertura?

—No, no las conozco. Pero he de suponer que se ha dado por concluido el luto por la muerte de Su Majestad, que gloria de Dios haya.

Aquella respuesta hizo que el alguacil que había hecho la pregunta se atusase los bigotes de forma ostentosa, dando a entender que poseía mejores fuentes de información. Para completar su gesto de superioridad, guardó silencio hasta que la voz irritada del más veterano de los alguaciles hubo de preguntar:

—¿Acaso hay otras razones que conozca vuesa merced?

—Ciertamente.

—¿Y cuáles son, si es que pueden saberse? —El tono de la pregunta denotaba cierto malestar.

—Las mismas por las que el señor corregidor ha ordenado que se haga la vista gorda para evitar en lo posible situaciones de conflicto.

—¿Puede vuesa merced explicarse mejor?

—Se ha decidido la apertura para tener algo con que entretener al pueblo. Ya sabe vuesa meced, un escape para dar salida a las tensiones que estamos viviendo. ¡Corren malos tiempos, don Pedro!

—¡En eso tiene vuesa merced toda la razón! ¡Por este camino no sé adónde vamos a llegar! —apostillo el otro alguacil.

El recogimiento era la nota dominante a aquellas horas en que la noche avanzaba sin remedio. En los campanarios y las espadañas de parroquias, conventos y ermitas hacía rato que habían sonado los toques que anunciaban la oración. Era el último acto de una jornada que concluía, como tantas otras, con más pena que gloria. La ronda apenas se cruzó en su recorrido con algunos viandantes que, presurosos, caminaban para recogerse antes de que la noche cayese definitivamente sobre la corte. Madrid era una ciudad agobiada por el miedo. Atravesaron una plaza Mayor casi desierta; hacía rato que habían cerrado las tiendas y talleres que se abrían en sus bajos, dedicadas al comercio de quincalla, cuchillería, telas, encajes y bordados, así como a la actividad de zapateros, sastres, bordadores o escribanos. La oscuridad se disimulaba en algunos lugares por las candelillas que alumbraban la hornacina de un santo o de una de las numerosas advocaciones de la Virgen que contaban con el fervor de los madrileños. Bajaron los escalones que embocaban hacia la calle de Toledo, lugar de asiento nocturno para la truhanería madrileña. Hicieron ojos ciegos y oídos sordos cuando pasaron ante el mesón de la Perendanga, prostíbulo encubierto donde se bailaban las más insinuantes y lujuriosas zarabandas y chaconas, y garito en el que se montaban algunas de las timbas más sonadas de la villa. Apretaron el paso para dejar atrás, lo antes posible, aquel compendio de bellaquerías.

Los alguaciles y sus corchetes, hombres de orden y encargados de mantenerlo en nombre de Su Majestad, habrían confirmado sus sospechas si hubiesen podido atisbar, aunque fuese por el ojo de una cerradura, el ambiente que se respiraba en el mesón y las cosas que se decían entre la numerosa parroquia que lo llenaba.

La Perendanga acababa de anunciar, para cuando la ronda diese la voz de que eran dadas las diez —era un decir porque con la algarabía reinante nadie escucharía dicha voz—, la actuación de la singular Repolida y la sin par Rosario Castañeira, más conocida como la Gallega, que bailarían una zarabanda achaconada. Las palabras de la mesonera, que solo pudieron ser escuchadas por una parte de la clientela, pese a que se había valido de un embudo de latón para realzar la fuerza de las mismas, arrancaron una ovación. Muchos de los que aplaudían preguntaban a su vecino qué era lo que había ocurrido. Tal era el caso de un viejo desdentado, que se aplicaba con fruición y mano temblorosa a darle tientos a un jarrillo de vino de Arganda, de los de medio azumbre. Algunos de los trasiegos derramaban generosamente una parte por las comisuras de su boca desdentada, haciendo correr el rosado líquido por su arrugada garganta.

En uno de los rincones, alrededor de un mugriento tapete, se porfiaba a los naipes, se votaba por todos los santos de la corte celestial y se apostaba con fuerza en algunos envites. Ya se había producido más de un enfrentamiento verbal entre dos de los jugadores. Todos los que tomaban asiento era tipos fachudos y rajados. Hablaban arrastrando las eses y apretando las erres, como los valentones. Los de la mesa de al lado jugaban a los dados en una especie de artesa, cuya madera renegrida tenía aspecto encerado de tanta manoseada suciedad como la cubría. De vez en cuando brotaban exclamaciones del corro que allí se apiñaba, en una mezcolanza de alegrías y desilusiones según el dictado inapelable de los dados. Un vozarrón poco amigable se elevó por encima del apretado corro:

—¡Para mí que esos dados están cargados! ¡No es posible tanta suerte! — Era un tipo corpulento, de piel cetrina y una cicatriz que le cruzaba la cara de la frente al mentón, pasando por el ojo izquierdo, que tenía perdido, dándole un aspecto fiero.

Se había dirigido a un individuo que por la tonsura y el hábito parecía fraile franciscano, aunque sus maneras no lo declarasen. Pese a estar entrado en carnes, tenía aspecto fornido y sus brazos tatuados —llevaba remangada la sotana— denotaban fortaleza.

—¡Eso no lo dirá vuesa merced por mí! —el tonsurado respondió desafiante.

—¡Lo digo mismamente por vos! —gritó el grandullón.

—¡Repetidlo si os atrevéis y alargaré ese chirlo que tan bien os sienta hasta la barriga de voacé! —El franciscano sacó de entre los hábitos una daga vizcaína de dos palmos de hoja.

La respuesta del gigante fue volcar la mesa de juego y echar mano a la espada que pendía del labrado tahalí que cruzaba su pecho. Se formó un corro inmediatamente. Los dos contrincantes se estudiaban para acometerse, cuando la presencia de la Perendanga puso fin, con una autoridad que parecía impropia de una mujer, a lo que era ya una pelea segura.

Agarró a los dos por las muñecas de las manos que sostenían las armas y les gritó bien claro:

—¡Me da una higa que vuesas mercedes se rajen! ¡Pero en mi casa, no!

¡Esta es una casa decente y no se permiten altercados! ¡Así es que sepan vuesas mercedes que aquí se viene a jugar, a beber, a mirar o a fornicar como Dios manda! ¡Pero se guarda el quinto mandamiento! ¿Está claro?

Los dos rufianes asintieron sin abrir la boca.

—¿Está claro? —repitió la Perendanga. Hubo nuevos asentimientos de cabeza.

—¡Pues entonces, esas cuchillas a sus vainas y aquí no ha pasado nada!

—La mesonera levantó su voz un tono más y se hizo oír por encima del ruido

—: ¡Julián, dos jarrillas de arganda para los señores! ¡Invita la casa!

La breve expectación levantada por el conato de pelea se había aflojado; cada cual volvió a lo suyo. Recompusieron la mesa de los dados y continuó el juego.

En uno de los rincones del fondo y separado de la pieza principal por una albardilla de poco más de una vara de altura, había una mesa, a la que los asiduos llamaban el rincón de los hambrientos. El nombre venía porque era el lugar elegido —hasta el punto de ser casi como un reservado— por un grupo de poetas y escritores que allí se daban cita cada noche para hablar de sus cuitas y quebrantos, dolerse de las injusticias del destino y quejarse del poco aprecio que se hacía a su trabajo por parte de mecenas, impresores y mercaderes de libros, quienes —se referían a los dos últimos gremios— les sangraban como sanguijuelas de barbero.

Justo detrás del rincón de los hambrientos había un pasillo o galería donde se abrían las camaretas, cuyas puertas de entrada estaban cerradas por cortinas de paño barato. Allí era donde ejercían su oficio, por dos reales de vellón, las rameras que la Perendanga tenía a su cargo. Fuera de esa tarifa quedaban Sofía la Griega, una chipriota de la que se contaban tales maravillas que el precio de sus servicios doblaba al de las otras compañeras de oficio, y la famosa Vizcaína, que presumía de tener los pezones más grandes que había en Madrid.

La conversación de los que asistían aquella noche al rincón de los hambrientos giraba en torno al tema que ocupaba todos los mentideros de la villa. La reapertura de los corrales de comedias, cerrados por disposición de la reina regente, desde el fallecimiento de su esposo Felipe IV, como señal de luto. Un luto demasiado riguroso y demasiado largo porque el óbito del monarca iba camino de los dos años. Algunos lenguaraces señalaban que aquella disposición de doña Mariana de Austria, aconsejada por su confesor, el padre Nithard, era una pequeña venganza por las correrías que don Felipe había practicado en vida por aquellos corrales, a los que tan aficionado fue. Nadie podía discutir el amor del soberano difunto por el teatro y más aún la atracción que ejercían sobre Su Católica Majestad las actrices.

—El estreno está previsto para el segundo Domingo de Pascua y he sabido de buena tinta que don Pedro se ha esmerado con una comedia que será de campanillas —señalaba un individuo de extremada delgadez, completamente vestido de negro, con un jubón y unas calzas raídas, llenas de zurcidos por todas partes.

—Espero que el barquero no nos obsequie con otro soporífero auto sacramental —replicó uno de los contertulios, cuyo rechazo a don Pedro Calderón de la Barca, la figura señera del teatro de aquel momento, era patente en sus palabras.

—Don Pedro —medió otro individuo—, aunque no sea santo de vuestra devoción, ha dado a la escena algunas piezas sublimes.

—¡Bah! ¡No deja de ser un santurrón! ¡No se le puede comparar al gran

Lope! —insistió el que había motejado de barquero al insigne dramaturgo.

—Será un santurrón, aunque no sostienen tal parecer algunas damas que le conocieron en su juventud, pero su estreno ha levantado la expectación de los grandes acontecimientos. No podéis negar que el ambiente ya es extraordinario y eso que todavía faltan más de tres semanas para el estreno.

¡Seguro que se mantendrá en cartel por lo menos una quincena! ¡Y ya veréis, ya veréis, los alguaciles tendrán que emplearse a fondo el día del estreno para poner orden en la concurrencia!

—¡Yo no lo veré! ¡No pienso asistir!

—¡Pues seréis el único! —gritó carcajeándose el defensor de Calderón.

—Es cierto lo de la expectación, no se habla de otra cosa —quien hablaba era un individuo de escasa estatura, generosa calva, mentón rasurado y poblado bigote, que vestía mejores galas que los demás contertulios—, si bien influye en todo en ello la necesidad imperiosa que tiene el gobierno de distraer a la gente ante los problemas cotidianos que nos aquejan. Hace días que falta el abasto del pan y ayer hubo protestas en el mercado de la plaza de la Cebada. Hay quien apunta a que la hacienda, que está sin un maravedí, prepara una nueva rebaja del vellón. La cosecha que se espera no es tal, porque la sequía tiene los barbechos agostados y se teme, que si Dios Nuestro Señor no lo remedía, el hambre sea terrible el próximo invierno.

—Todo eso que dice vuesa merced es cierto, don Gaspar, pero Calderón levanta pasiones por sí solo. Un estreno suyo ha sido siempre un acontecimiento.

—No niego vuestras razones. Pero no os equivoquéis, mi buen amigo, la apertura de los corrales es una medida política. Miembros relevantes de la Junta de Gobierno le han hecho llegar a la reina la necesidad de entretener al pueblo para evitar alborotos. Y para eso nada mejor que el teatro; si Calderón es el autor y la compañía es la de Pardiñas, con Jusepa Figueroa en las tablas, se habrá ganado mucho terreno en el camino de que la gente se distraiga y no hable de otra cosa que no esté relacionada con ese estreno.

Un individuo malencarado, cuyo rasgo más característico era una prominente nariz sobre la que descansaban unos gruesos quevedos, que eran puro adorno porque carecían de cristales, rompió el silencio que había mantenido hasta entonces.

—¿Ha oído, por un casual, alguna de vuesas mercedes el rumor que corre de que el francés prepara una nueva guerra?

Varios de los presentes torcieron el gesto.

—¿Guerra, decís?

El de los quevedos afirmó con energía:

—Guerra. Sí, señor, guerra.

—¿Y se puede saber dónde?

—¡En Flandes! Los franceses quieren echarnos de allí para llegar hasta el Rin, como hace algunos años llegaron hasta los Pirineos.

—Otra razón más para abonar lo que acabo de deciros acerca de la apertura de los corrales —apuntó don Gaspar—. Si es cierto que los gabachos nos amenazan, los nervios habrán hecho presa en el Alcázar.

—¿Qué estáis escribiendo, don Gaspar? —preguntó el del jubón raído a quien el tema de la guerra parecía importarle poco.

—Estoy trabajando en unos sonetos, cuyos borradores traigo conmigo. Alguno de los presentes lanzó una iracunda mirada al del deteriorado

jubón por haber hecho aquella pregunta. Había dado pie a don Gaspar para que sacase a relucir sus mal rimados versos; se le tenía cierta consideración en aquella reunión porque era el único de los asiduos cuyos posibles permitían que, de vez en cuando, circulase a su costa una ronda de arganda o de cervezas. El precio era escuchar y ponderar sus rimas.

Sacaba don Gaspar sus papeles cuando la voz potente de la Perendanga anunció la salida de la Repolida y de la Gallega. Iba a dar comienzo la zarabanda. Se produjo una fuerte ovación acompañada de palabras obscenas, exclamaciones y silbidos. En cuestión de unos instantes el centro del mesón quedó despejado de sillas y con las mesas limpias de platos, escudillas y jarras los mozos improvisaron un escenario. Cada cual buscó acomodo lo mejor que pudo. Muchos se pegaron a la pared y otros se sentaron en el suelo, formando corro alrededor de las mesas. El jaleo imperante fue disminuyendo de manera gradual, hasta quedar convertido en poco más que un rumor.

Salió primero la Repolida, lo hizo con paso cadencioso, dándose importancia y mostrando aires de señorona; quien la había bautizado con aquel nombre lo hizo de forma certera. Iba descalza por lo que muchas miradas se concentraron en sus pies, como objeto de libidinoso deseo. Vestía una amplia falda de listas rayadas que le llegaba hasta el tobillo y una especie de chaquetilla bordada como las que usaban las gitanas, que no tenía mangas y dejaba al descubierto su cintura. Era moza estilizada, de cabellos rubios y ojos azules. Tenía la agilidad de un felino y era capaz de dar a sus movimientos una carga de erotismo tal, que dejara embelesada a la concurrencia.

Inmediatamente después salió la Gallega que era moza de formas más opulentas. Bajo la delgada tela de su corpiño se adivinaban unos pechos turgentes y voluminosos. Tenía el cabello negro brillante igual que sus ojos, cuya forma rasgada le daba un exotismo que hizo aullar a más de uno. Vestía de forma similar a la que iba a ser su compañera de danza.

—¡Fijaos qué pies tiene la Repolida! —susurró al oído de don Gaspar el tipo de los quevedos de adorno. El poetastro que, por lo general, hacía gala de una circunspección muy marcada, no pudo contenerse:

—¡Solo tengo ojos para las tetas de la Gallega!

El inicio de la zarabanda fue como una señal de ataque. Comenzaron los gritos y las risotadas con tanta fuerza que apenas podía escucharse la música que marcaba el compás. Las dos mujeres habían concentrado la atención de la variada fauna humana que allí se hacinaba, en medio de un ambiente cargado por los humos de las candelas y el que lanzaban al aire algunos fumadores, una moda que cada vez ganaba mayor número de adeptos, pese a los denuestos que desde ciertos sectores del clero se lanzaba contra una práctica cuya relación con el diablo resultaba patente. Muy pronto, algunos espectadores, encandilados como estaban, no pudieron resistirse a la lascivia de los movimientos de las bailarinas. Hubo proposiciones obscenas y ofertas de dinero. Unos porfiaban por las piernas de la Repolida, quien al girar levantaba el vuelo de su falda hasta enseñar las rodillas; entonces se escuchaban aullidos de placer. Otros apostaban por los pechos de la Gallega.

—¡Un cuartillo, si nos enseñas las tetas, Gallega! La aludida respondió con un mohín de despreció.

—¡Las piernas, Repolida! ¡Enséñanos las piernas!

Dio más intensidad a su giro y la falda voló por encima de las rodillas enseñando una generosa porción de sus muslos. Los que estaban sentados en el suelo chillaron como posesos.

Don Gaspar se puso de pie y alzando su jarra de vino gritó fuerte:

—¡Gallega, un real, si me enseñas las tetas!

Aquello eran palabras mayores. La bailarina giró hacia donde había salido la voz que le ofertaba un real. Vio a don Gaspar puesto de pie en el rincón de los hambrientos y le lanzó una mirada seductora.

—¡Serán tuyas por ese real! ¡Venga de ahí!

Alargó el brazo y extendió la mano, don Gaspar le entregó una reluciente moneda. La Gallega desabrochó lentamente, sin dejar de bailar, los botones del corpiño, cuando liberó el último de ellos se lo quitó y arrojó la prenda a don Gaspar. Tenía unas tetas espléndidas en las que resaltaban dos oscuros y grandes pezones que apuntaban, desafiantes, hacia arriba. Se acercó hasta el borde del improvisado tablado en el lugar donde estaba don Gaspar, le tomó la mano y se la llevó hacia uno de sus pechos.

El griterío de la parroquia era ensordecedor. Aquellas gentes estaban muy lejos de los ayunos y las penitencias que la Santa Madre Iglesia tenía regulados para un tiempo como aquel en el que los espíritus de las gentes devotas se preparaban para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

A la misma hora en que la Repolida y la Gallega desataban pasiones en el mesón de la Perendanga, Lupercio Bandrés, clérigo de menores, no sabía cómo iba a explicar a don Pedro Calderón de la Barca, capellán de Su Majestad y el más celebrado de los ingenios de aquella corte, el terrible descubrimiento que acababa de hacer.

Lupercio no daba crédito a lo que había ocurrido. Después de cumplir con los deberes de su ministerio en la parroquia de San Ginés, había regresado a su casa y tomado una frugal colación, en cumplimiento de sus obligaciones cuaresmales. Luego se dispuso a trabajar en las copias del manuscrito de la comedia que don Pedro le había encargado. El problema había surgido cuando después de haber buscado en todos y cada de los rincones de su gabinete y reprender a la criada, recordándole el imponderable número de veces que le había dicho que no tocase sus papeles, no los encontraba por ninguna parte.

Pero en esta ocasión Quiteria, que era el nombre de la sirvienta, había negado primero y jurado por la salvación de su alma después que ella no había puesto la mano en papel alguno. No paraba de gimotear desconsolada ante los gritos y reconvenciones de su amo.

Conforme se esfumaban sus expectativas de encontrar lo que buscaba, un agobio creciente se adueñaba de su persona, estaba acalorado y había empezado a sudar. Al cabo de una hora, aunque no encontraba ninguna explicación plausible, se había rendido a una terrible evidencia.

El manuscrito de la comedia que había de estrenarse el segundo Domingo de Pascua y que don Pedro Calderón de la Barca le había confiado para que hiciese las pertinentes copias, había desaparecido. No solo había desaparecido el original, sino todo el trabajo de copia que el clérigo ya tenía realizado y que no era poco, ante las prisas con que le urgían, desde hacía varios días, el empresario del corral y el propio don Pedro.

Aquello parecía obra del mismísimo Lucifer. Lupercio Bandrés no sabía qué iba a decirle a Calderón. Estaba abrumado con el escándalo que iba a producirse, si aquella calamidad, pues de una verdadera calamidad se trataba, no se remediaba.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Madrid Siglo XVII

Personaje: Varios

Comentario de "El manuscrito de Calderón"

Primera aventura de Pedro Capablanca, un pesquisidor en la España del siglo XVII. Madrid está de luto y los corrales de comedias cerrados por la muerte de Felipe IV. El pueblo está privado de su gran pasión: el teatro. Para aligerar la presión política se programa un estreno de campanillas. Una obra de Calderón de la Barca, pero el manuscrito y su única copia han desaparecido. Capablanca, ayudado por fray Algodonales, tendrá que buscar remedio a lo que se anuncia como una catástrofe