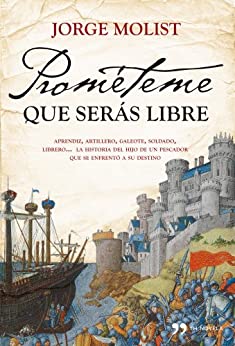

Prométeme que serás libre

Prométeme que serás libre

1

Llafranc, finales de verano, 1484

Joan estaba tumbado sobre la hierba de la ladera del monte contemplando un amanecer brillante. Ignoraba que aquel sería el último día de su infancia.

—Fíjate —le dijo su padre, al tiempo que señalaba algo en dirección al mar.

Y el chiquillo miró a los pájaros blancos que, graznando, se elevaban por encima de las rocas, con las alas extendidas, sin apenas moverlas.

—¿Las gaviotas?

—No, pon atención.

Joan no comprendía y observó a su padre. Estudió su expresión, su nariz recta y poderosa, sus pobladas cejas, su barba y pelo castaños, y después sus ojos felinos color miel clara perdidos en la lejanía. Le recordaba a un león, era el hombre más inteligente, el más fuerte de la aldea. Trataba de adivinar qué miraba y al no lograrlo aguzó sus sentidos.

Las olas murmuraban al pie del acantilado y los pinos que los cobijaban desprendían aroma a resina. Contempló la línea del horizonte, las nubecillas por encima del mar y la espuma de las olas que la brisa levantaba. No vio nada extraordinario y se giró interrogante hacia su padre.

—Mira las nubes —le dijo.

El niño contempló aquellos volúmenes, con aspecto de lana sin hilar, que, pese a esconder algún tono gris en sus vientres, mostraban un blanco deslumbrante.

—Fíjate bien, Joan —insistió Ramón.

Y él miraba a los cuerpos redondeados que cambiaban con perezosa lentitud, en el cielo, sin saber a qué se refería.

—¿No los ves?

—¿A quiénes?

—A los seres del cielo.

Joan no quiso preguntar más y se mantuvo en silencio.

—Fíjate. ¿No los ves?

—No.

—¿No ves ese caballo que levanta las patas para saltar? —Y apuntó con el dedo. El chico miró aquellas formas de luz, buscando al animal.

—Observa —insistió el padre.

Y de pronto vio la crin, las orejas, el hocico y la boca entreabierta de un fantástico ser hecho de nubes, que alzaba sus patas. Se movía lentamente, tensados los músculos.

—¡Lo veo! —gritó Joan, a la vez que señalaba—. ¡Es cierto, es un caballo!

—¿Y un gran pez a su lado? —inquirió el hombre.

—¡Sí que lo veo! —repuso. Se mantuvo silencioso unos momentos contemplando aquel escenario increíble para exclamar después—: ¡Y más allá un gigante, y allí un perro!

Las nubes se desplazaban lentas pero incansables, mientras sus contornos variaban tomando nuevas formas.

Ramón Serra miró a su hijo sonriente, era un niño de doce años, vivaz, que había heredado de él la nariz recta, el mentón fuerte y el pelo castaño, y de su madre los grandes ojos oscuros de mirada observadora. Descubría el mundo con entusiasmo agradecido y él gozaba mostrándoselo. Joan apuntaba a las nubes con el dedo, absorto, describiéndole aquellas fascinantes criaturas, y el hombre le acarició la cabeza con amor, satisfecho.

Mientras le escuchaba, sus ojos recorrían el paisaje. Abajo, al pie del monte, empequeñecida por la distancia, estaba su aldea, con poco más de una docena de casas blancas aún dormidas que se agrupaban como queriendo protegerse entre ellas. Era domingo. Al frente se abría la playa y después la amplia cala de Llafranc, donde el azul de las aguas transparentes se combinaba con el color crema de la arena, el blanco de la espuma, el gris de las rocas y el verde de los pinos. Varadas en la playa se encontraban las cuatro barcas del caserío, todas de dos remos, menos la suya, la Gaviota, con ocho. La nave tenía grabada en una tabla de proa una escena donde Ramón alzaba su arpón para pescar una ballena. Era obra del pequeño Joan, que sorprendía a todos con su habilidad tallando la madera. Se sentía orgulloso de su hijo y de la barca.

De repente alzó la vista hacia la vasta extensión del mar y vio una nave que se acercaba desde el sur. Se levantó frunciendo el ceño e hizo visera con la mano izquierda en un esfuerzo por distinguirla bien.

—¡Una galera! —exclamó, y el grito alertó al niño—. Vamos corriendo a la aldea, Joan, hay que avisarlos.

—¿Son malos?

Ramón le miró con ternura y poniendo una mano en su hombro le dijo:

—Cuando en el bosque veas venir una fiera, no esperes a saber si es perro o lobo. Prepárate para correr o luchar. ¡Vamos!

Se lanzó camino abajo por el escarpado sendero con Joan detrás siguiéndole como podía, pero antes de llegar a la aldea oyeron un campaneo insistente.

—¡El ermitaño también la ha visto! —gritó el padre.

En la cumbre del monte, con una extraordinaria panorámica sobre el mar, se alzaba una torre vigía, que a la vez era de defensa y a cuyo pie estaba la capilla del santo patrón de la aldea, san Sebastián. Allí vivía un ermitaño que, además de oficiar servicios religiosos, oteaba el horizonte para alertar a los aldeanos de amenazas piratas.

Nunca antes había oído el niño la campana tocando a rebato y por primera vez aquel día sintió miedo.

Los aldeanos estaban en la calle en una confusión de llantos de niños y voces de los mayores que trataban de cargar sus bienes más preciados. Sobreponiéndose al jadeo, Ramón alzó los brazos:

—¡Es una galera! —Todos callaron para escucharle—. Viene del sur, navega a favor del viento, pero en lugar de ir solo a vela, hace remar a los galeotes a boga viva.

—¡Va de caza! —exclamó Tomás, el segundo de a bordo de la Gaviota.

—Sí, y no hay otra nave a la vista —continuó el padre de Joan.

—¡Viene a por nosotros! —exclamó Daniel, otro de los pescadores.

—Es muy posible —concluyó Ramón—. Escuchad, haremos según lo hablado. Hay que poner a salvo a las mujeres y a los niños., arriba en la torre de San Sebastián.

¡Olvidaos de cargar bultos! ¡Tomad las armas!

Joan contemplaba a su padre admirado; no solo le obedecían los de su barca, sino todos en la aldea. Era alto, no tanto como su amigo Tomás, pero más fornido y sabía qué hacer en cualquier circunstancia. El chico vio a su madre, Eulalia, con expresión angustiada en la puerta de su casa, abrazando contra sus pechos abundantes por la lactancia a Isabel, de pocos meses, que lloraba desconsolada. A su lado estaba María, su hermana, dos años mayor que él, y Gabriel, su hermano de diez. Ambos heredaron los ojos color miel clara del padre, que ahora abrían asustados.

Ramón se acercó a ellos para acariciar la cabeza del más pequeño y después besó la mejilla de su esposa.

—No te preocupes, todo irá bien —le dijo mirándola a los ojos con una sonrisa. Eulalia suspiró aliviada y trató de sonreír mientras él la abrazaba junto al bebé.

—Pero hay que darse prisa —insistió Ramón antes de entrar en la casa.

—¡Vamos, rápido! —gritó la madre—. ¡Joan, cuida de Gabriel!

Y seguida de María emprendió, junto al resto de las mujeres, niños y un par de abuelos armados de arcos y flechas, el camino a la torre de defensa cuya campana continuaba tañendo con una insistencia perentoria. Joan comprendió que realmente la galera venía a por ellos y cogió a Gabriel de la mano, pero a los pocos pasos le dijo:

—Ve con mamá y María, ahora te alcanzo.

Cuando llegó a su casa vio a su padre, que salía armado con cota de malla y casco de hierro; llevaba la ballesta colgada a la espalda, junto a los dardos, y en su cinto una espada. Joan admiró su porte y el poderoso brazo con que sujetaba la azcona, su lanza corta arrojadiza. Les darían su merecido a los piratas y se dijo que él no iría con las mujeres, sino con su padre al combate, aunque fuera para verle de lejos.

—¡Joan, ve con tu madre y Gabriel! —le gritó.

—¡Ahora voy, papá! —Y se precipitó al interior de la casa en busca de su lanza, una versión a tamaño reducido de la pesada azcona.

Al salir vio que los hombres se dirigían al monte, capitaneados por su padre, protegiendo la retaguardia del grupo.

«Del mar nos viene la vida, del mar nos llega la muerte», había oído decir muchas veces a Ramón. Y ese día el mar se mostraba llano y manso, con aquellas nubes aún en el cielo, mientras el sol, elevándose por encima del monte, iluminaba a intervalos las rocas de la parte suroeste de la cala. Pero Joan no reparó en aquella belleza, sino en la gran nave, amenazante, erizada de remos, que surgía tras las rocas precisamente de aquel lugar. Y de pronto, a pesar de la distancia, la brisa le trajo su tufo repugnante, mezcla de sudores, orines y excrementos. Corrió para alcanzar a los hombres sintiendo asco y temor.

—¡Es una galera de las grandes, con tres cañones! —gritó Tomás—. Y luce gallardetes verdes. ¡Son piratas sarracenos!

—Nos haremos fuertes en las rocas que hay a la derecha del camino, pasado el gran pinar —les recordó Ramón—. Si nos parapetamos bien, los detendremos con las flechas y las lanzas. Hay que darles tiempo a las mujeres para que lleguen a la cima del monte.

—Ojalá se contenten con saquear el pueblo y nos dejen en paz —dijo uno.

—No se detendrán a menos que los paremos —repuso Ramón—. No les bastará la comida que guardamos para el invierno y los enseres de las casas. Quieren esclavas para vender y galeotes para que remen, ese es el botín.

Joan alcanzaba ya a los demás cuando vio cómo la nauseabunda galera viraba para entrar en la pequeña bahía, con sus remos golpeando con fuerza, los cañones amenazantes, y a los piratas amontonándose en proa, sedientos de sangre, gritando y blandiendo sus armas. Los tenían encima. La seguridad que le daba su pequeña lanza se esfumó al instante y corrió para alcanzar a su hermano Gabriel, era su responsabilidad. En seguida rebasó a los más rezagados: aquellos que intentaban cargar con sus bienes en fardos improvisados, o tiraban de animales —un cerdo, un cabrito, un asno— dificultando el paso. Pensaban que un invierno de hambre era peor que los piratas.

Al llegar junto a su madre, que con el bebé en brazos y sus dos hermanos avanzaba jadeante por la cuesta, tomó a Gabriel de la mano. Fue entonces cuando oyó el griterío del desembarco pirata.

Habían rebasado el primer gran pinar y llegaban a las rocas donde Ramón dijo que se harían fuertes cuando de pronto apareció un grupo de hombres cortándoles el paso. Los amenazaban con ballestas y lanzas.

—¡Los sarracenos! —chilló una mujer. Los aldeanos se detuvieron y algunos empezaron a retroceder empujando a los demás.

—¡Abrid paso! —Ramón avanzaba apartando a la gente seguido de los hombres armados—. ¡Es una emboscada! ¡Nos esperaban!

Joan comprendió que la situación era desesperada. Aquellos piratas les impedían subir a San Sebastián y los que corrían por la playa pronto caerían sobre ellos. Miró a su madre, que jadeante y angustiada sostenía contra su pecho a su hermanita Isabel, desconsolada en llanto, y a su hermana María, que sollozaba agarrada a su falda. Gabriel, encogido de miedo, se aferraba a su mano. Luego observó a su padre con la esperanza de que él encontrara la forma de protegerlos. Le vio dudar, y cómo su mirada iba a su esposa e hijas para detenerse después en los grandes ojos de Gabriel, que le miraba asustado. Tuvo el tiempo justo para sonreírles y acariciar la cabeza a Joan, que estaba a su lado. Fue solo un instante, pero eterno para el niño. Sintió su amor al tiempo que comprendía que su padre había tomado una decisión.

—Hay que entretenerlos —les dijo a los hombres. Y mirando a su esposa gritó—:

¡Continúa hasta San Sebastián, salvaos!

Después, blandiendo su azcona y seguido por los aldeanos, Ramón se lanzó contra los sarracenos, mientras las mujeres y los ancianos arrastraban a los niños monte arriba, hacia la torre de defensa.

2

Joan, con su pequeña lanza en la mano, se quedó paralizado detrás de los hombres que corrían hacia los sarracenos. Era la primera vez que veía a moros; no eran negros como había imaginado, alguno llevaba turbante y estaban tan cerca que podía distinguir perfectamente sus caras.

—¡Joan, Gabriel! —oyó gritar a su madre.

—¡Ve con ella! —le dijo a su hermano empujándole hacia los que huían.

Ramón sabía que la situación era desesperada. El enemigo estaba preparado mientras que los suyos no tenían tiempo para montar sus ballestas y arcos; su única opción era cargar sobre ellos para desbaratarlos y aquello fue lo que hizo mientras gritaba con todas sus fuerzas.

Detuvo la carrera al llegar a la distancia adecuada y su poderoso brazo lanzó la azcona. Alguien entre los sarracenos chilló y sonaron los resortes de las ballestas soltando sus dardos. Sin detenerse y mientras su azcona se hundía en el hombro de uno de los moros, que cayó con un gemido, Ramón desenfundó su espada y se abalanzó sobre otro de los piratas. Uno de los dardos le rozó, dos de los hombres que le seguían cayeron bajo las flechas y cuando los sarracenos esquivaron las azconas de los aldeanos, estos se lanzaron espada en mano sobre ellos.

La audaz y gallarda actitud de Ramón enardeció a Joan; los valientes pescadores harían huir a los malvados. Pero observó que uno de los piratas no desenvainaba su espada y, sujetando un artefacto extraño, ponía una rodilla en el suelo. Jamás olvidaría el rostro de aquel individuo, afilado y con una cicatriz en el hueco donde debiera tener el ojo izquierdo. Un relámpago de luz salió de entre sus manos y un trueno horrendo hizo estremecer a Joan. La extraña arma del sarraceno humeaba.

Ramón soltó un gemido, se detuvo, la espada le cayó de la mano y de inmediato se desplomó. Joan no podía creer que su padre se derrumbara y miró con mezcla de asombro y pánico al moro. Al ver una sonrisa en su faz, temió que su padre no se levantara jamás. Los pescadores no habían oído nunca antes un estruendo semejante, se quedaron inmóviles, y cuando los piratas cargaron sobre ellos gritando a todo pulmón, huyeron aterrorizados. Presa del pánico, Joan vio venir a aquellos asesinos y aunque ansiaba acudir en ayuda de su padre, se vio superado por un terrible pavor. Sus vecinos corrían para salvar sus vidas, nadie se quedó a resistir y él, soltando su lanza de juguete, los siguió en una desesperada carrera hacia lo alto del monte.

Pronto se vio mezclado en la confusión de perseguidores y perseguidos, y alcanzó a su madre y a sus hermanos casi al tiempo que lo hacían los sarracenos. Los asaltantes los adelantaron para situarse en lo alto del sendero y cortarles el paso, mientras los fugitivos se sumían en un desconcierto de jadeos y gemidos ahogados. Algunos aldeanos lograron escapar camino arriba, pero los demás tuvieron que volverse, amenazados por aquellos hombres, y entonces llegaron, en gran algarabía, los piratas recién desembarcados.

—¡Joan! —gritó la madre sujetando al bebé, que lloraba contra su pecho—. ¡Ven con Gabriel, corre, aprisa!

El chico observó las facciones de aquella mujer a la que tanto amaba y su expresión de angustia quedaría grabada en su memoria. La siguió tratando de escapar juntos y los cuatro corrieron, cuesta abajo, fuera del camino, por la escarpada pendiente cubierta de grandes piedras y matas espinosas. Cuando los moros se lanzaron en su persecución, Eulalia perdió el equilibrio y cayó junto al bebé con un lamento.

Joan gritó a sus hermanos que no se detuvieran y continuó saltando entre las piedras tras los pasos de otros que huían. Oyó chillar a María a su lado y, cuando sus miradas se encontraron, vio la expresión aterrorizada de su rostro: le tendía la mano en una súplica muda, mientras intentaba zafarse de la presa del sarraceno, que la sujetaba del otro brazo.

—¡María! —exclamó tratando de llegar a ella, pero notó que Gabriel tiraba de su otra mano. El chico sabía tan bien como ella que no podía hacer nada y, después de vacilar un instante, siguió cuesta abajo, con su hermano, apartándose de los piratas.

Joan miró entonces atrás y allí estaba el moro tuerto. Vio a su madre en el suelo, luchando contra él. El pirata le tiraba del pelo, al tiempo que la pateaba. Él pretendía levantarla y ella resistía sin soltar a su bebé a pesar de los golpes. Sus quejidos de dolor le partían el corazón. El chico se detuvo, ansiaba ayudarla pero estaba muerto de miedo: una multitud de piratas venían hacia él y sabía que sus pocas fuerzas harían inútil cualquier intento. Debía salvar a Gabriel y, con una angustia infinita, reemprendió su desesperada huida junto a su hermano.

Joan vio de repente el abismo a sus pies. A pesar de conocer la montaña, en su alocada huida habían estado a punto de despeñarse por el borde del acantilado, que caía vertical sobre un rompiente donde el mar golpeaba las rocas. Solo en el último instante logró asir a Gabriel. Jadeantes, vieron cómo las piedras rodaban y saltaban hasta estrellarse en los roqueros. Permanecieron abrazados unos momentos. Era un terreno peligroso, pero Joan comprendió que gracias a ello estaban a salvo: el enemigo se ocupaba en apresar a cuantos más mejor y ellos se hallaban en un lugar difícil y lejano.

—¿Qué le ha pasado a mamá? —inquirió Gabriel, resoplando, cuando pudo hablar—. ¿Dónde está papá?

—No lo sé.

El niño se puso a llorar, Joan no pudo contenerse y las lágrimas resbalaron en silencio por sus mejillas. De nuevo abrazó a su hermano y le dijo:

—Vayámonos de aquí, hay que esconderse.

—¡Yo quiero ir con papá y mamá! —sollozó el pequeño—. Y con María, y con la bebé.

—Yo también, Gabriel, yo también, pero ahora debemos alejarnos de esa gente mala. Cuando se marchen los buscaremos. Ven, vayamos a un sitio seguro.

El pequeño le miró con ojos acuosos y asintió. Cogidos de la mano subieron hacia la torre de defensa, agarrándose a las matas y las raíces de los pinos, medio escondidos entre la maleza, con el mar y el acantilado a sus espaldas.

El tañido de la campana, que ahora sonaba intermitente, indicaba que los aldeanos resistían y continuaron hacia arriba, sobreponiéndose al cansancio y sin dejar de vigilar la aparición de sarracenos. Joan estaba muy angustiado por su madre y sus hermanas, y cada vez que pensaba en su padre le daba un vuelco el corazón; temía lo peor, pero se esforzaba en ocultarlo al pequeño.

—¡Son Joan y Gabriel, los hijos de Ramón! —oyeron gritar cuando casi llegaban a la cima, y reconocieron a un par de vecinos que con sus ballestas cargadas vigilaban el lado del mar.

—Subid aquí —los animaron—. Corred.

No podían más, pero hicieron un último esfuerzo para llegar. Los hombres se habían hecho fuertes, parapetados tras las rocas, en un círculo alrededor de la torre, aunque listos para protegerse en ella si era necesario. Los hermanos fueron atendidos de inmediato por el barbudo ermitaño y las aldeanas. Joan no supo lo sediento que estaba hasta que probó el agua.

3

Joan vio que allí en la cima, bajo la protección de la torre, faltaban muchos de los aldeanos, y más mujeres que hombres. Ellos vigilaban tensos la posible aparición de sarracenos, con sus ballestas y arcos preparados, y ellas atendían a los heridos y a los niños. Los más pequeños lloraban, alguno preguntaba por sus padres y Gabriel se unió al desconsuelo. También los mayores tenían lágrimas en los ojos.

Desde la cima se divisaba parte de la playa de Llafranc y en ella la galera. Con sus múltiples remos parecía un horrible ciempiés que devorara las casas, situadas poco más allá de donde la nave clavaba su quilla en la arena.

Joan no podía permanecer quieto, su ansiedad le vencía: necesitaba saber qué pasaba, dónde estaban los suyos, y cuando Tomás y Daniel dijeron que bajarían hacia la aldea por si podían ayudar a alguien, quiso acompañarlos.

—Pero ¿adónde vas? —protestó Clara, la mujer de Daniel, tomándole del brazo

—. ¡Si eres un crío! ¡Vas a hacer que te maten!

Joan forcejeó diciéndole que le soltara, que quería encontrar a los suyos.

—Si han de volver, volverán por ellos mismos —repuso ella—. No hay nada que tú puedas hacer.

—Déjalo, mujer —intervino Tomás—. Que venga con nosotros. Se le acabó la inocencia. Hoy tendrá que ser un hombre.

Joan le dijo a Gabriel que se quedara junto a Clara, que él iba en busca de mamá y los demás.

A pesar de las palabras de Tomás, el chico calculó que los mayores le superaban en altura al menos un par de palmos y se dijo que aún le faltaba para ser hombre. Pero siguió a los otros dos, que, armados con sus ballestas, avanzaban con precaución; todos habían perdido a alguien y había angustia en sus rostros.

Se acercaron hasta donde el camino descendía hacia el pueblo y desde allí trataron de ver, a través de los árboles, qué ocurría abajo.

—No se entretendrán mucho —dijo Tomás.

—¡Desde el mirador de abajo los veremos! —gritó Joan.

—No grites —gruñó Daniel—. De acuerdo, bajemos, pero despacio.

Joan descendió por el camino mientras los hombres lo hacían bordeándolo para evitar emboscadas. Llegaron al mirador que mostraba la aldea y desde allí los vieron; eran muchos, Tomás dijo que había más de cien piratas. Parecían hormigas: entraban a las casas, salían, amontonaban cosas y se movían por la playa cargando en la galera lo que saqueaban. El mar estaba tranquilo, muy azul, y Joan vio sobre la arena un grupo de gente inmóvil.

—¡Mirad! —chilló—. ¡Los tienen allí, en la playa, prisioneros!

—¡No grites! —le advirtió Daniel.

—No puedo distinguirlos bien —dijo Tomás.

—¡Yo sí! ¡Son ellos, son ellos! —insistió Joan.

—Bajemos más, pero con cuidado —propuso Tomás.

Era el mismo camino en que sufrieron la emboscada, solo había que seguirlo y llegarían al lugar donde cayó su padre. Joan se puso a correr.

—¿Adónde vas? —susurró casi en un grito Daniel.

—¡Quiero ver a mi padre!

—¡Maldito crío!

—¡Voy con él! —dijo Tomás.

—¡Haréis que nos maten también a nosotros! —se lamentó Daniel.

Aquellas palabras hicieron estremecer al chico, que empezó a rezar mientras bajaba a toda velocidad, jadeando. «¡Dios mío, que no esté muerto! ¡Por favor, Señor, que se pueda curar!»

Al divisar los cuerpos que yacían en el suelo, Joan apenas podía respirar, no tanto por la carrera, sino por la angustia que le oprimía el pecho. Le vio en el mismo lugar donde aquel terrible trueno le derribó. Estaba boca arriba, sobre un lecho de agujas de pino manchado de sangre. Tenía los ojos cerrados y tapaba con sus manos una gran herida entre la parte baja de las costillas y la tripa. De nada le sirvió la cota de malla que Joan creía mágica y que Ramón cuidaba con esmero.

—¡Papá! —musitó.

No hubo respuesta y el chico se acercó para acariciarle la mejilla. Sus ojos se abrieron con esfuerzo y le miró.

—Joan —dijo, débil—. Joan.

—¡Estás vivo! —exclamó, para gritar después a los demás que ya llegaban—.

¡Mi padre está vivo!

Le tomó la mano, la tenía muy fría.

Tomás corrió hacia ellos. Tenía los ojos enrojecidos y al ver a su amigo se le llenaron de lágrimas. El alivio que Joan sintió al encontrar a su padre con vida se disipaba por momentos. Debía de estar muy mal.

—¡Le tenemos que curar! —dijo. Nadie respondió.

—Agua —pidió Ramón—. Dadme agua.

—¡Agua! —gritó el chico.

Y de un salto se apoderó del pellejo que llevaba Daniel. Puso un poco de agua en su boca, pero le hizo toser. Después Ramón suspiró y cerró los ojos.

—Papá, papá. Te vas a curar.

—¿Dónde están mamá y los niños?

—Arriba, a salvo en la torre —mintió Tomás sin dejar responder al chico.

Joan recordaba a su padre fuerte y lleno de energía, le había creído invulnerable. La pena le ahogaba mientras se esforzaba por entender lo incomprensible.

Los sarracenos se habían llevado las ballestas, pero dejaron tirada la lanza de su padre, esa que el chico creía tan poderosa.

—Joan —musitó, girando la cabeza para mirar a su hijo a los ojos.

—Sí, papá.

—Eres un chico valiente, estoy orgulloso de ti. —Y respiró hondo—. Dile a tu madre y a tus hermanos que os quiero mucho.

Tosió y de su boca salió sangre.

—¡No te mueras! Te llevaremos a la torre. Jadeante, Ramón miraba al cielo.

—Las gaviotas —dijo buscándolas con la mirada—. Ellas son libres desde que nacen, pero nosotros tenemos que luchar.

Ramón respiraba trabajosamente y Joan sollozó.

—Prométeme que serás libre.

—Lo prometo. Pero no te mueras, papá. No te mueras, por favor.

—Cuídalos —susurró el hombre.

—Sí, papá.

El padre cerró los ojos con una leve sonrisa y se mantuvo en silencio mientras

Joan acariciaba angustiado su fría mano. Después habló haciendo un gran esfuerzo.

—Sé que lo harás.

Ramón tomó aire de nuevo y lo dejó escapar con fuerza. Fue como si se cerrara una puerta, como si soltara un peso con el que no podía. Ya no volvió a mirarle. Joan tardó en comprender que había muerto. Una pena horrible le desgarraba.

4

Se quedó arrodillado frente a su padre, acunando su azcona en los brazos. No podía creer que estuviera muerto. Quiso rezar, pero le vino a la memoria la conversación, justo una semana antes en el mismo lugar donde aquella mañana le mostró las nubes.

—Fíjate en los pinos y las rocas —le dijo entonces Ramón.

El mar se movía inquieto y el agua azul rompía al chocar contra las piedras en mantos de espuma blanca. Los pinos crecían en cualquier lugar entre las peñas, alguno surgía de grietas imposibles, abriéndose paso con una fuerza sorprendente, a veces en extraños equilibrios sobre el mar.

—Los veo, papá.

—Mira, hijo. El pino es fuerte, pero no se puede mover. No es libre. Las rocas son aún más fuertes, pero están muertas y no hay libertad en lo inerte.

Joan le escuchaba atento; por la entonación de su padre, supo que aquello era importante.

—Fíjate ahora en las gaviotas.

Las vio elevarse, planear inmóviles en el aire y de pronto caer para remontar de inmediato. Iban, venían, subían y bajaban trenzando una danza alegre y secreta.

—Sí, las veo.

—Son libres. Van donde quieren. No son ni duras como la roca, ni fuertes como el pino, pero vuelan y nadie las puede detener ni domesticar.

Ramón calló pensativo mientras Joan le miraba pendiente de sus palabras. Al rato, señalando al horizonte lleno de colinas del oeste, continuó:

—Allí viven unos hombres, quizá tan fuertes como esos pinos, pero como ellos tienen raíces que les impiden moverse.

El chico quiso imaginar una raza tan asombrosa, contempló los grandes árboles que los rodeaban y recordando los cuentos oídos junto al fuego del hogar inquirió:

—¿Son gigantes a los que les ataron los pies? Ramón rio.

—No, Joan, no son gigantes. Son como nosotros.

—¿Como nosotros?

—Como nosotros en apariencia, pero muy distintos.

—¿En qué son distintos?

—Ellos son siervos de la gleba. Remensas.

—¿Y qué son los remensas?

—Son campesinos sometidos a un señor para el que trabajan. Las tierras son del amo y ellos también, no pueden irse, están atados a la tierra como si tuvieran raíces en ella.

—¿No huyen?

—Pocos lo intentan porque el castigo es muy severo.

—Tienen miedo —reflexionó el chico.

—Sí, Joan, lo has comprendido. Es el miedo lo que hace que les crezcan raíces que son cadenas. No dejes nunca que el miedo te haga esclavo.

Joan afirmó con la cabeza. Conocía bien la historia de su antepasado que escapó de la servidumbre alistándose con los almogávares, las tropas mercenarias que más de un siglo antes alcanzaron gloria y riquezas en Grecia. Aquel tatarabuelo regresó con el botín suficiente para comprar una barca y ser libre en Llafranc. El arma favorita almogávar era la azcona, una lanza arrojadiza corta y pesada, cuyo astil era igual al del arpón. La azcona era símbolo de libertad para la familia Serra.

El chico quedó pensativo viendo a las gaviotas volar libres y alegres sobre el mar. Se oían sus graznidos, el rumor de las olas y el murmullo de la brisa que acariciaba los árboles.

—Escúchame bien, Joan —habló Ramón al rato—. Nosotros somos como las gaviotas: solo necesitamos unas rocas y un pedazo de tierra para nuestro nido. Somos seres del ancho mar, de los vientos cambiantes, somos libres como ellas.

El chico se fijó en las ruidosas aves blancas y admiró de nuevo su vuelo.

—Ellas son libres desde que aprenden a volar —continuó—. Pero el hombre no. Nazcas libre o siervo, nadie te regala tu libertad: la debes conquistar tú cada día, con tu valor y con la fuerza de tu brazo. Un hombre es responsable de su libertad y la de su familia. Recuérdalo bien, hijo.

Joan inspiró, como absorbiendo las palabras de su padre, creía haberle entendido y le pidió con determinación:

—Quiero aprender a lanzar la azcona como tú.

—Sin duda lo harás —repuso Ramón sonriendo—. Incluso mejor que yo. Recordaba que entonces dudó de que algún día lo lograra y ahora sostenía la

azcona de su padre entre las manos. Y él estaba muerto.

«Prométeme que serás libre» y «Cuídalos», le pidió antes de morir. Joan se dobló sobre la azcona hasta tocar con su frente al suelo. El dolor que notaba en el corazón se extendía por todo el cuerpo. Se sentía incapaz de cumplir sus promesas.

—Él ya no nos necesita —le dijo Tomás levantándole para abrazarle—. Tenemos que ocuparnos de los vivos. Lo siento mucho, Joan, pero no podemos perder tiempo.

El chico estaba aturdido, estupefacto, con los ojos llenos de lágrimas; no podía asimilar la muerte de su padre, pero reaccionó al pensar en su madre y hermanas. Uno de los que hallaron tendidos tenía una saeta clavada en el hombro y se había fingido muerto. Los sarracenos, ocupados en su propio herido y en capturar prisioneros, no se entretuvieron rematando a los caídos. El otro era cadáver. No había más cuerpos en el suelo. Los demás, sanos o heridos, huyeron o fueron apresados.

Mientras Joan estuvo arrodillado frente a su padre tratando de rezar, Tomás y Daniel curaron al superviviente extrayéndole la saeta para vendarle después la herida como buenamente pudieron. Dijeron que volverían a recogerle, le dejaron el agua y continuaron el descenso con precaución hasta un lugar desde donde se divisaba la cala al completo.

—¿No te parece extraño que no los remataran? —le preguntó Tomás a Daniel.

—Sí que es extraño. Y más habiéndole clavado Ramón su azcona a aquel moro.

Los sarracenos agruparon en la playa a los prisioneros. Había doce mujeres de distintas edades y un par de chicos un poco mayores que Joan. Los tenían atados y varios piratas los vigilaban, mientras otros cargaban en los barcos fardos, animales, todo lo que iban robando de las casas.

—¿A quiénes ves? —preguntó Tomás.

A ellos les costaba distinguir, pero Joan tenía ojos jóvenes. Allí sentada en la arena estaba su madre: trataba de amamantar a Isabel, que lloraba. El chico se estremeció al ver la soga con la que la amarraban por el cuello. A su lado, llorosa, se encontraba su hermana María y junto a ellas, Elisenda y Marta, la hija y la esposa de Tomás, que observaban a aquellos hombres con temor. También estaba la hermana de Daniel, y Joan fue nombrando a todos los cautivos.

—¡Dios mío! —exclamó Tomás consternado al oír que su esposa e hija habían sido apresadas—. Esperaba que estuvieran escondidas en algún lugar.

—¡Tenemos que hacer algo! —dijo Joan—. ¡Hay que liberarlas!

—Están esperando a la marea alta para hacerse a la mar —advirtió Daniel—. Falta poco y quieren ahorrar esfuerzos. No atacarán la torre, ya tienen el botín que querían y se reagruparán para proteger lo robado de cualquier asalto desde tierra.

—¡Pero hay que salvarlos! —insistió Joan.

—No podemos hacer nada contra ellos, ni nosotros, ni los de arriba —dijo Daniel

—. Nos matarían al instante.

—Nuestra única posibilidad es que llegue la ayuda de Palafrugell —repuso

Tomás.

Daniel se encogió de hombros, parecía dudarlo.

—¡Vamos a buscarlos! —gritó Joan.

—Hay menos de tres millas —apuntó Daniel—. Si hubieran querido, ya estarían aquí. Hace un buen rato que la campana de nuestra torre suena a rebato; ellos la han oído, porque las campanas del pueblo de Palafrugell también llaman al arma. Quizá no quieran arriesgarse. Temerán caer en una emboscada.

—El chico tiene razón —dijo Tomás—. Si salimos a su encuentro y les explicamos la situación, se sentirán más seguros.

—No nos ayudarán —repuso Daniel.

—¡Deben hacerlo! —gritó exasperado Tomás—. El abad de Santa Anna dice ser nuestro señor y nos cobra impuestos, su obligación es defendernos.

—¡Vamos a buscarlos! —insistió Joan.

—Id vosotros. Yo me quedo vigilando —dijo Daniel.

5

Mientras corrían monte abajo en dirección a Palafrugell, Joan iba rezando para que los del pueblo salvaran a su familia. Al poco se encontraron con un par de jinetes: era la avanzadilla del somatén, los voluntarios que acudían a la llamada a las armas. El chico sintió un alivio indecible. Les informaron de lo ocurrido, de dónde estaban los piratas, de que había que actuar con rapidez.

—Hay que contárselo al regidor, él decidirá —dijo el que parecía mandar, y subió a Joan a la grupa de su caballo, mientras Tomás los seguía a la carrera.

Se toparon casi de inmediato con la tropa que esperaba a menos de una milla. El regidor de Palafrugell era un eclesiástico panzudo llamado fray Dionís, que administraba el señorío en nombre del convento de Santa Anna de Barcelona. Joan le vio vestido para el combate, con un casco que le cubría su cabeza medio calva medio tonsurada, con la parte superior de una armadura que no disimulaba su barriga, y espada al cinto. Le acompañaban algunos soldados, pero la mayoría eran somatenes, voluntarios del pueblo, armados con lanzas, ballestas, arcos y espadas.

—¡Han capturado a muchas mujeres y a niños! —le gritó Joan, excitado—. ¡Hay que rescatarlos de inmediato, están a punto de llevárselos!

El regidor le dijo que se tranquilizara y que le contara todo. Joan lo hizo a toda prisa e insistió en la urgencia.

—Un arcabuz —dijo—. A tu padre le han disparado con un arcabuz. Es como un cañón, pero pequeño.

—Nunca habíamos visto algo semejante —repuso Tomás—. Nos aterrorizó.

El eclesiástico continuó preguntándoles sobre mil detalles inútiles en opinión del chico, como el aspecto de la galera y cómo iban vestidos y armados los sarracenos.

—¡Por favor, que se los llevan! —suplicó Joan, cansado.

—Soy el responsable de estos hombres. Iremos con cuidado, no quiero caer en una emboscada y tener más muertos.

Al fin fray Dionís dio instrucciones y la tropa empezó a andar sin apresurarse. Él iba al frente del grupo, a caballo junto con una decena de jinetes pertenecientes a la pequeña nobleza y burguesía rica, mientras que los demás, pueblo llano y campesinos, seguían a pie. Joan se moría de impaciencia y continuaba rezando. Al poco el fraile ordenó que se detuvieran para esperar noticias de los exploradores.

—¡Se irán con nuestras familias! —le increpó Tomás.

—Tú no sabes nada de guerra —repuso el clérigo—. ¡Cállate!

Tomás se le acercó amenazante y Joan pensó que le golpearía, pero un par de soldados se interpusieron empujándole hacia atrás.

—¡Cobarde! —le gritó Tomás—. No os paráis a esperar a nadie cuando venís a nuestra aldea a cobrar impuestos, ¿verdad?

Los soldados le empujaron de nuevo y le obligaron a callar entre amenazas. Miró a Joan con sus ojos azules llenos de lágrimas y apretando las mandíbulas con rabia, le dijo:

—Vamos tú y yo.

Y echó a correr seguido por Joan. La campana de la torre de San Sebastián sonó de nuevo, perentoria, urgente, pidiendo ayuda. El chico lo sintió como un presagio funesto. Cuando llegaron jadeando donde los aguardaba Daniel, vio que los piratas obligaban a sus cautivos a subir a las naves. Les hacían entrar en el mar para trepar a la galera por escalas de cuerda.

En aquel momento Eulalia, que se resistía a abandonar a su niña de pecho, empujó a uno de los moros y María, Elisenda y un par más de muchachas aprovecharon para librarse de las sogas que las sujetaban por el cuello y escapar.

—Tenemos que hacer algo —dijo Joan, desesperado.

—¡Vamos, Daniel! —gritó Tomás.

—No podemos hacer nada.

—¡Se llevan a mi mujer y a mi hija!

—También a mi hermana, pero no haré que me maten. El resto de mi familia me necesita.

Tomás no contestó, se limitó a salir del refugio entre los árboles y coger su ballesta para dirigirse a la playa.

—¡No vayas, Tomás!

Cuando Daniel quiso detenerle, Tomás se soltó de un manotazo y echó a correr hacia los piratas. Joan le seguía, pero Daniel le agarró y a pesar de su forcejeo, el hombre pudo con el niño.

El chico vio cómo dos piratas golpeaban a su madre con saña mientras otro la arrastraba estrangulándola con la soga. Tuvo que soltar a Isabel. Y a tirones de la cuerda la obligaron a entrar en el mar y subir por la escala. Joan gritó desesperado, luchando para seguir a Tomás, impotente ante la fuerza con que le sujetaba su vecino. Sentía en su cuerpo los golpes que le propinaban a su madre y en su interior un puño invisible le estrujaba el corazón.

Mientras, los sarracenos volvieron a capturar a las muchachas, entre jolgorio y risotadas, otra vez les pusieron las sogas al cuello y, tirando de ellas, las llevaron a la nave. La brisa trajo de nuevo el tufo intenso de podredumbre, excrementos y miseria humana que despedía la galera y a Joan se le removió el estómago. Se dijo que aquel debía de ser el olor del infierno.

—Mira, el somatén está allí. —Señaló Daniel con el dedo—.

Vieron a las muchachas cuando trataban de huir pero no hicieron nada. La tropa se encontraba al otro lado de la aldea, observando.

—¿Qué esperan? ¡Dios mío, que los salven! —murmuró el chico.

Entonces una nube apareció en la proa de la galera seguida de un trueno. Una columna de polvo y cascotes se levantó muy a la izquierda de la milicia comandada por el fraile y esta se dispersó en retirada. Y aquello fue todo. Los somatenes contemplaron a distancia cómo los piratas se llevaban a los seres queridos de los aldeanos, cómo les arrancaban a pedazos sus vidas. Sin hacer nada.

Cuando Tomás pisó jadeante la arena de la playa, los sarracenos cargaban ya a los últimos cautivos y a Joan le pareció oír un grito desde la nave. Quizá fuera Marta, su esposa.

—¡Vete, Tomás!

Pero él no desistió y con un trotecillo fatigado se puso a correr sobre la arena hacia el barco, con su arma cargada aunque sin apuntar. Estaba a menos de un tiro de ballesta de la galera cuando sonó uno de aquellos truenos y la arena saltó a sus pies. Tomás se detuvo y Joan creyó que le habían herido como a su padre. Permaneció inmóvil, como esculpido en piedra, y los musulmanes no volvieron a disparar. Todos los cautivos habían embarcado ya y los últimos sarracenos en la playa empujaban la Gaviota al mar, se la llevaban.

Tomás salió de su inmovilidad y despacio, con paso vacilante, como sonámbulo, dejó caer su ballesta al suelo y anduvo hacia la nave mientras los sarracenos levaban anclas.

—¡Marta! ¡Elisenda! —gritó desgarrado.

Alguien respondió, pero la voz se perdió entre el griterío de órdenes, los golpes y los crujidos. La marea elevaba la nave, sonó una corneta, y de pronto ciento cincuenta remos se levantaron para hundirse en el agua, todos a la vez, con un chapoteo siniestro, y el gran navío retrocedió hacia el mar, imponente.

—¡Marta! ¡Elisenda! —aulló Tomás como loco.

Joan vio cómo corría hacia la galera saltando y salpicando entre las olas y cuando el agua le obligó a nadar, lo hizo con desesperación. El hombre era algo insignificante, minúsculo, en comparación con la nave.

La galera viró y enfiló su proa a alta mar. Un mar demasiado azul y hermoso para una tragedia tan grande. Joan sintió que los sarracenos se llevaban la vida de la aldea. Le habían arrancado el corazón, nunca se recuperaría, jamás sería igual. Nadie lo sería.

También se llevaron las provisiones para el invierno y a la Gaviota, la hermosa barca del padre de Joan. Detrás dejaron llanto, desesperación y hambre.

Entonces Daniel le soltó y Joan, impotente, roto, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, vio cómo la nave se adentraba en el mar hasta desaparecer. Sobre la arena habían abandonado el cuerpecillo de Isabel, ensangrentado, que intentaba gatear. Berreaba y su llanto rompía el silencio de muerte de la aldea.

Joan corrió tambaleante hacia ella, la tomó en brazos y luego, agotado, se dejó caer con la pequeña sobre la arena. Acunaba a Isabel mirando al cielo, donde ya no había nubes, solo un azul inclemente, y se deshizo en lágrimas.

Estaba exhausto y sentía su corazón desgarrado. Jamás hubiera podido imaginar tanta pena. Su padre, su madre y su hermana. Veía sus caras y la angustia confundía sus pensamientos, que se amontonaban atropellados. Pero una ansiedad pronto superó a todas las demás: pensaba en qué decirle al pequeño Gabriel cuando le preguntara por sus padres.

6

Los supervivientes, junto a amigos y familiares llegados de Palafrugell, velaron los cuerpos de los fallecidos en sus casas. Los rezos se interrumpían con llantos y lamentos, la gente no entendía el porqué de tanta desgracia. Joan sentía, frente al cadáver de su padre, una pena terrible. Aunque pronto comprendió que el duelo por los cautivos era mayor que por los difuntos.

—Este ya ha dejado de sufrir —susurraba una comadre que escapó por vieja.

El oído de Joan, más joven y fino, recogía los cuchicheos que se producían hasta en los últimos rincones de su casa, que solo era una gran habitación sin divisiones interiores, en el centro de la cual se instaló el camastro con el cuerpo de su padre.

—Para pobres las que se han llevado, esas sí que van a penar —continuaba la mujer.

Joan no quería imaginar qué sería tanto sufrir, pero los rostros de su hermana, su madre y Elisenda, hija de Tomás y su compañera de juegos, le venían una y otra vez a la mente. Temía olvidarlas, pensaba que si lo hacía, ellas también morirían. Después las imaginaba sufriendo, como dijo la vieja, y aun sin conocer los motivos, veía sus semblantes llenos de dolor.

—Se llevaron a las mujeres más hermosas de la aldea —murmuraba un hombre de cara atezada y llena de arrugas a otro que afirmaba en silencio con la cabeza.

Joan quiso pasar la noche velando el cuerpo extrañamente inmóvil de su padre, despidiéndose de él, pero el agotamiento del día y la monotonía de los rezos vencieron sus fuerzas y se quedó dormido, de rodillas, apoyado en la pared. Al fin, Tomás lo cogió en brazos y lo puso en el camastro en el que descansaba su hermano.

Le despertó el tañido fúnebre de la pequeña campana de la ermita de San Sebastián y los murmullos de los que se preparaban para llevarse a su padre. Mantuvo los ojos cerrados, quería continuar en aquel sueño donde él aún vivía y su madre preparaba el desayuno. Los recuerdos del asalto pirata eran solo una pesadilla y de un momento a otro despertaría a una realidad en la que toda la familia estaría otra vez junta. Como siempre, como todos y cada uno de los días vividos hasta entonces. Pero no fue así.

—Joan, Gabriel. —Tomás los sacudió con ternura—. Despertad, chicos.

Las ventanas estaban abiertas y ya entraba la claridad del día. Un par de mujeres murmuraban aún rezos sentadas en la bancada del lado de la chimenea. La vela se había consumido sobre la mesa.

—Despedíos de vuestro padre, lo van a amortajar.

Joan sintió aquellas palabras como un golpe en el pecho. Vio que preparaban unas sábanas, comprendió que ya no le vería más y se levantó a mirarle con una angustia desesperada. Sus facciones eran las mismas y tenía una expresión relajada; una sábana le cubría el cuerpo desde el pecho hasta los pies, y a no ser porque estaba tendido en el centro de la habitación, hubiera podido pensar que dormía. Le besó la mejilla y su piel fría le hizo estremecer. Palpó ese brazo fuerte con el que lanzaba el arpón y la azcona, y su rigidez sin calor le hizo entender al fin lo incomprensible. Aquel ser, invulnerable en sus ilusiones de niño, aquel hombre que le amaba y protegía, había sido vencido y en unos momentos desaparecería para siempre.

Gabriel no quiso tocarle.

—Papá —sollozó.

Joan le vio desamparado, sabía que debía consolarle, pero se dijo que no sería capaz, que no era fuerte como lo había sido su padre, y a su angustia se unió la pena por Gabriel. Le abrazó para que llorara contra su pecho, y ambos se unieron en un llanto desconsolado. Y con la última imagen de su padre, mientras las mujeres cosían las sábanas que le cubrirían para siempre, los recuerdos le asaltaron:

Era primavera y las ballenas surcaban el mar en paralelo a la costa, hacia el norte, aunque los de Llafranc no las pescaban; eran demasiado grandes y fuertes. Ramón propuso a su tripulación que lo intentaran, con la nueva barca podían conseguirlo. La mayoría votó a favor y Joan fue con ellos.

Estuvieron en alta mar un día entero y su noche antes de divisarlas y cuando al fin las vieron, al chico se le encogió el corazón: lanzaban grandes chorros de agua y eran enormes, dos veces su barca. Se acercaron con cuidado al remo y cuando estuvieron lo suficientemente cerca de uno de aquellos gigantes, Ramón se puso de pie en la proa. Maniobraron varias veces para lograr la distancia adecuada y el chico vio cómo se tensaban los músculos del brazo derecho de su padre cuando al fin levantó el arpón para lanzarlo con toda su fuerza y clavarlo en la piel oscura y brillante del cetáceo. El agua azul y transparente se llenó de sangre y los marinos gritaron de alegría. Entonces el monstruo se puso a tirar de la barca con una fuerza enorme, mientras Ramón le arponeaba de nuevo para amarrarlo bien. Los arrastró mucho tiempo y a gran velocidad. No remaban, solo rezaban para que no los echara a pique, y cuando se fue calmando desplegaron la vela para frenarlo y dejar que se cansara. Al fin, el animal se agotó y empezaron a arrastrarlo hacia Llafranc ayudados de remo y vela.

Joan solo pudo comprender lo grande que era cuando toda la aldea tuvo que unir sus fuerzas para arrastrar su cuerpo a tierra. Fue una gran fiesta.

Orgulloso de su padre, Joan quiso recordar la hazaña esculpiendo en bajorrelieve, en la proa de la Gaviota, a Ramón arponeando al cetáceo. Le llevó mucho tiempo pero merecía la pena.

Al regresar de su dulce recuerdo y ver el cuerpo de su padre ya amortajado, sacudió su cabeza en amargo desconcierto. «No puede ser», se repetía una y otra vez.

—Lo siento mucho —les dijo el ermitaño de San Sebastián a los reunidos en el pequeño cementerio—. No os pude avisar antes. Vi esa galera que venía hacia la cala después de rezar las oraciones del amanecer. No tengo idea de cuándo ni por dónde desembarcaron los que os esperaban escondidos en la ladera. Lo siento, perdonadme.

Un murmullo de disculpa se alzó entre los congregados, la emboscada les había sorprendido a todos. El regidor de Palafrugell no acudió al entierro y fue el ermitaño quien dirigió los rezos. Al murmullo de las oraciones se le sumaba un tristísimo y espaciado toque de difuntos de la campana de la ermita, y a este se unía, como un eco lejano y más grave, el de la iglesia de Palafrugell. El día era desapacible, ventoso, con nubes altas, y las gaviotas sobrevolaban el camposanto graznando. Joan contempló cómo la tierra caía sobre la mortaja blanca de Ramón, allí abajo en aquel agujero. Y pensó que su padre hubiera preferido ahogarse en el mar, en alguna tormenta y que su cuerpo llegara a la orilla, mecido por las olas entre rocas inaccesibles, como los de las gaviotas muertas. Quiso ser libre como ellas, y murió libre y, mientras estuvo vivo, su familia también lo fue. Joan debía ocupar su lugar. Pero ¿cómo hacerlo si apenas era capaz de lanzar la azcona a unos pasos de distancia?

Al terminar la ceremonia, Tomás se acercó a los chicos.

—Vuestro padre era como un hermano para mí. —Tenía los ojos llenos de lágrimas—. Y sé que tú, Joan, amabas a mi hija. Yo ya no tengo hija, ni mujer. Vosotros no tenéis ni padre, ni madre. Dejadme ser vuestro tío, ya que nunca podría sustituir a Ramón. Venid conmigo, yo os cuidaré.

—Gracias, Tomás —repuso Joan una vez fue capaz de comprender lo que les decía.

El los abrazó; no se parecía a su padre, pensó Joan. Era más alto y nervudo, y donde Joan notaba la dureza mullida del músculo de Ramón, en Tomás encontraba hueso y nervio. Su ofrecimiento le aliviaba pero no le gustaron sus palabras sin esperanza.

—Ellas volverán. Nosotros aún tenemos madre y hermana, y tú tienes a Elisenda y a Marta —le dijo cuando se separaron—. Iremos a buscarlas, ¿verdad, Tomás?

Él negó con la cabeza.

—¡Volverán! —dijo Joan casi en un grito.

El hombre le miró con sus ojos azules, tragó saliva y no dijo nada.

Después se dirigieron al pueblo, donde fray Dionís oficiaba una misa funeral en la que se rogaría también por los cautivos y los heridos.

—Ha sido la voluntad de Dios —predicaba en su sermón desde el púlpito a una iglesia abarrotada—. Cumplamos bien los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, para que no se repitan esos males.

Declamaba apasionado, gesticulando con energía. Joan, que estaba junto a Tomás, notó cómo este se crispaba al oírlo.

—Esas desgracias son fruto de nuestros pecados. Y la esclavitud, el hambre y la muerte son las penas que el Señor nos impone. Cumplamos Su ley y Él nos mantendrá a salvo.

—¿A salvo? —gritó Tomás.

El regidor enmudeció de sorpresa, nadie interrumpía un sermón. El silencio era total, Joan ni respiraba.

—¿Que el asalto de los piratas es un castigo del Señor por nuestros pecados?

¡Aquí os librasteis gracias a las murallas y a los soldados! No por vuestra virtud.

Joan pensó que tenía razón.

—¿Qué pecado cometió mi hija para merecer la esclavitud? ¿Cuál mi mujer? — Se acercó a increparle desde el pie del pulpito—. Si ahora son esclavas, es por vuestra cobardía, no por sus pecados. ¿Por qué no dejasteis que el somatén atacara a los piratas? ¡Cobarde! —Y se lanzó escaleras arriba.

—¡No me toques! —aulló el eclesiástico—. ¡Arderás para siempre en el infierno! Las mujeres chillaron y Joan pensó que lo arrojaría por encima de la barandilla. Y

lo hubiera hecho de no ser por los soldados que siempre acompañaban al regidor y que corrieron desde la entrada del templo. Cuando le sujetaron agarraba por el cuello al clérigo, que ya tenía la cara púrpura. Se repartieron muchos golpes y el fraile recibió varios.

—¡Echadle de la iglesia! —gritó el regidor sofocado cuando ya se llevaban a

Tomás—. ¡Y no vuelvas, quedas excomulgado!

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Renacimiento

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Prométeme que serás libre"

Una mañana de 1484, una galera pirata asalta la aldea de Llafranc. Ramón Serra muere defendiendo a su familia, pero no puede impedir que su esposa y su hija sean secuestradas. En su agonía le pide a su hijo de doce años: «Prométeme que serás libre».

Al perder a su familia, Joan, junto con su hermano pequeño, huye a Barcelona, una ciudad en principio hostil. Allí conoce a Anna y trabaja como aprendiz en la librería de los Corró, a los que llega a querer como a sus nuevos padres. Son tiempos convulsos, de guerras y revueltas, y la Inquisición cambia de forma dramática su vida.

Los nuevos acontecimientos reafirman a Joan en sus tres deseos fervientes: rescatar a su familia, recuperar a su amada y convertirse en librero.

Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma y Génova serán los escenarios de su odisea. Participa como galeote y artillero en diversas batallas, conoce a personajes extraordinarios, se ve envuelto en sus intrigas y lucha con desesperación por su amor y por cumplir su promesa.