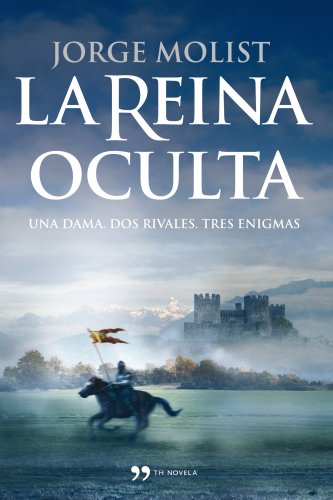

La reina oculta

La reina oculta

«El nom del Payre e del Filh e del Sant Esperit.»

[(«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.»)] Cantar de la cruzada, I-Inicio

Carcasona 1209 antes del asedio

En un instante pasé del arrobo del amor a la angustia de la muerte. Mi cabeza tenía un precio y los intrusos, que penetraron en nuestra habitación astillando la puerta, la querían. Con la mejilla aplastada contra una banqueta, sólo podía ver a mi caballero debatiéndose impotente, desesperado, hundiendo en sus carnes las cuerdas que le ataban en un vano intento de socorrerme. Aún no comprendíamos el enigma del que yo formaba parte y, creyéndonos seguros, nos habíamos dejado sorprender. Sentía en mi cuello, sobre el que se alzaba la espada, una extraña sensación, preludio del tajo, de mi final. Intentaba rezar, pero desfallecía. Y en unos momentos sin tiempo recordé cuando, sólo semanas antes, era Bruna de Béziers, y me apodaban la Dama Ruiseñor.

Aquella fue una primavera radiante; estaba enamorada y era muy feliz. Ignoraba que el diablo estaba tejiendo un futuro trágico donde yo sería el eje de un misterio secular, y mi amor, la clave para un mundo dolorosamente bello, una vez perdido.

Y disfrutaba del presente cantando desde la ventana, a la vista del cerezo en flor del patio de mi casa, la trova galante oída la noche anterior, arrullada por el zumbido de las abejas y el tañido de mi vihuela[1] .

Los criados y la gente en la calle se detenían a escuchar, envidiosos, sonrientes, el

himno del primer amor, ese que nace del deseo de amar y que tiene la fuerza de los brotes delicados de las plantas en marzo, la misma que mueve el sol y la luna en el cielo, la que hace latir el corazón.

De haberme advertido alguien, habría contestado, incrédula, riéndome. Porque yo apuraba mi primavera, estaba enamorada y era muy feliz. Nada existía fuera de eso.

Pero aquellos recuerdos se esfumaron, ligeros, ahuyentados por el filo de la espada que iba a cercenar mi cuello y, extenuada, al fin conseguí murmurar un rezo.

2

«Kyrie eléison, Chríste eléison.» [(«Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad.»)] Oración

Camino de Saint Gilles a Arles. Enero de 1208

Al distinguir las aguas del Ródano entre la arboleda, Peyre de Castelnou, legado papal y abad de Fontfreda, suspiró aliviado y, girándose por enésima vez sobre su montura, comprobó que no les seguían. A poca distancia esperaba una barcaza que, cruzando el río, les llevaría a Arles y desde allí, ya en las tierras del rey de Aragón, el viaje sería más seguro.

Dio orden al grupo de apresurar el paso cansino de las mulas y los cinco frailes azuzaron las bestias. Peyre observó con aprensión la séptima acémila. El Papa esperaba su carga con ansia. Él había rogado al Pontífice que, si el conde de Tolosa accedía a entregársela, le permitiera quemar el contenido de aquellos fardos de inmediato, pero Inocencio III se negó; quería ver con sus propios ojos aquello que hacía tambalear su Iglesia. El legado se estremeció, preguntándose si sería por la inclemencia de aquella tarde fría de enero o por miedo.

Sólo tras agrias discusiones y gracias a las peores amenazas —excomunión y desposeimiento de sus tierras— había conseguido doblegar al arrogante conde de Tolosa.

Un éxito del que era incapaz de disfrutar, la responsabilidad de transportar aquello a Roma abrumaba al legado.

—Demasiado riesgo —iba murmurando al contemplar el bulto.— Demasiado riesgo; el demonio es poderoso.

Tratando de cruzar aquella tierra de herejes sin llamar la atención, tal como le aconsejara fray Domingo de Guzmán, viajaba sin lujos, como un fraile más. Roma había multiplicado últimamente los esfuerzos de conversión, enviando decenas de clérigos predicadores, y pensó que sus hábitos grises le protegerían ocultando su condición de legado papal.

Pero cuando oyeron retumbar cascos de caballos a sus espaldas, vio a cuatro jinetes, ocultos sus rostros por las celadas de sus yelmos y los escudos sin divisas, supo que había errado al rechazar una tropa que le protegiera.

—¡Detenedlos! —gritó.— ¡Por el amor de Dios!

Y tomando las riendas del séptimo animal, espoleó el suyo en un intento desesperado de galopar la corta distancia que le separaba de los guardas que les estarían esperando en la barcaza.

Peyre había escogido, para que le escoltaran en aquella misión, a antiguos soldados o mercenarios, ahora frailes en su abadía, y los cistercienses intentaron cubrirle la espalda sacando las espadas escondidas bajo sus hábitos.

—¡Alto! —gritó fray Benet, que era quien mandaba.— ¡Legación papal! ¡Pena de excomunión si no obedecéis! ¡Quedaos donde estáis!

Pero los caballeros no se detuvieron; formaban cuña y, ayudados por la mayor fuerza y altura de sus monturas, abrieron un espacio por el que uno de ellos se lanzó sin oposición hacia Peyre, que huía. Éste, al oírle a sus espaldas, azuzó aún más su acémila, pero el jinete le alcanzó de inmediato clavándole con toda su fuerza la azcona que enarbolaba en la espalda, ensartándole como a una perdiz. El eclesiástico sintió un golpe brutal; enseguida vino el dolor y, al llevarse las manos a la tripa, notó una gran púa de hierro que le salía de las entrañas. Aquella lanza corta había atravesado la malla metálica que cargaba bajo el hábito, inútil protección a tan corta distancia, partiéndole la columna con un chasquido estremecedor. Perdió la conciencia aun antes de que su cuerpo chocara contra el suelo helado.

Al recuperar los sentidos, lo recordaba todo. Se vio en algo que parecía un jergón, rodeado de velas y de sus frailes. Buscó el hierro asesino, pero en su lugar halló unos trapos sanguinolentos y mucho dolor. No sentía nada por debajo de la herida, supo que estaba muriéndose y deseó que aquello terminara tan pronto se pudiera confesar.

—La carga de la séptima mula —murmuró.— ¿Dónde está?

—La robaron, padre —repuso fray Benet, cabizbajo.

El abad cerró los ojos mientras su tormento se multiplicaba; había sabido la respuesta aun antes de formular la pregunta.

—Dios mío, era la herencia del diablo —musitó.— ¡Debiera haberla quemado!

Al confesarse, encargó a Benet que fuera a ver al Papa, le contara lo ocurrido y suplicara perdón para él, su legado, el pobre abad de Fontfreda, cuya alma sufriría en el purgatorio el suplicio del mayor de los fracasos.

Por su negligencia, el mal continuaría reinando en Occitania, quizá incluso se extendiera por el mundo, y rezó al Señor pidiendo compasión.

Cuando el gallo rompió, con su canto estridente, la monotonía del lloroso canturreo quedo de kirieleisons fúnebres que los monjes entonaban, el abad quiso incorporarse. Se esforzaba abriendo la boca con desmesura.

Sus frailes se equivocaron al pensar que intentaba respirar una última bocanada.

Aquello era miedo. Peyre creía estar oyendo en el gallo las risotadas del diablo escapado de los fardos.

Y murmurando «vade retro, Satanás», se derrumbó sobre el jergón mientras con un suspiro entregaba su alma.

Al poco, amaneció un día cargado de nubes pesadas, preñadas de tormenta.

3

«De lai de Monpeslier entro fis a Bórdela o manda tot destruiré, si vas lui se revela.»

[(«Desde los muros de Montpellier hasta Burdeos (el Papa) ordena destruir a todo aquel que se le oponga.»)]

Cantar de la cruzada, I-5

Roma, marzo de 1208

Al terminar la oración, majestuoso, el papa Inocencio III alzó sus manos, de guantes blancos donde centelleaba el rubí de su anillo, al cielo. Los doce cardenales que rodeaban al Pontífice, tocados de mitras empedradas y cubiertos de casullas con brillantes y bordados en oro, plata y perlas, respondieron «amén» a coro.

Decenas de velas iluminaban las gruesas paredes románicas del templo, pero el Papa se dirigió a la que se elevaba sobre una larga palmatoria situada en el centro del crucero. Allí se detuvo y, con gesto solemne y poderoso, tomó el apaga-candelas que le ofrecía uno de los frailes de cabeza tonsurada, elevándolo amenazador sobre el único cirio de color negro. La vela tenía un nombre escrito en ella, el mismo que pronunció Inocencio al apagarlo: Raimon VI, conde de Tolosa.

El Papa ahogó, ceremonioso, la llama con el metal y, al extinguirse ésta, terminó el rito de excomunión.

El conde de Tolosa dejaba de pertenecer a la comunidad católica. No sería admitido en iglesia alguna, ni podría recibir los sacramentos, ni ser tratado o auxiliado por ningún cristiano, ni siquiera para darle sepultura. Su cuerpo sería devorado por las alimañas.

Cualquiera podía arrebatarle bienes y tierras, puesto que había perdido el derecho a conservarlos.

Los duros ojos azules de Arnaldo Amalric, legado papal y abad general de la poderosa Orden del Císter, se posaron sobre fray Domingo de Guzmán y éste le sostuvo la mirada.

El duelo que ambos mantenían desde hacía mucho tiempo acababa de dirimirse a favor del abad.

Dos años antes, en la primavera de 1206, los legados papales Arnaldo Amalric y Peyre de Castelnou se habían convencido de su fracaso predicando contra los cátaros. Fue en Montpellier donde los desanimados cistercienses se encontraron con dos extranjeros:

Diego, obispo de Osma, y Domingo de Guzmán.

Éstos regresaban de un viaje por el norte de Europa en misión diplomática por encargo del rey de Castilla y fueron a visitar al Papa con el fin de solicitarle que les permitiera ser misioneros en los países bálticos, donde tantos paganos había. Inocencio III, impresionado por la fe de los castellanos, quiso que predicaran en Occitania.

En Montpellier, Domingo y su obispo convencieron a los legados papales para que abandonaran temporalmente su pompa y boato de altos cargos de la rica Orden del Císter y predicaran tal como lo hacían los herejes cátaros y valdenses. Con pobreza y humildad, según las enseñanzas de Cristo.

Conmovidos por el entusiasmo de los castellanos, y más aún por el apoyo que el Pontífice les daba, los legados siguieron a Domingo y a su obispo en su predicación por tierras occitanas, Aceptando incluso polémicas públicas con herejes y judíos, a veces en plazas de pueblo, otras en castillos.

Pero después de unos años de soportar miserias, humillaciones y burlas, los legados Arnaldo y Peyre llegaron a la conclusión de que el avance obtenido no era suficiente y que las herejías continuaban progresando de forma alarmante, imparables. Decidieron volver a su antiguo estilo basado en el castigo divino, la amenaza y la intimidación.

No así Domingo de Guzmán, que, después del fallecimiento de su obispo Diego, había fundado la Orden de los Predicadores para continuar con humilde esfuerzo la difusión de palabra de Jesucristo y su amor fraterno.

Las voces de la feroz polémica, pronunciadas pocas horas antes, aún retumbaban en las bóvedas de la iglesia:

—Vuestros métodos han fracasado, Domingo —clamaba Arnaldo, el abad del Císter. Por debajo de su lujoso ropaje asomaban unos borceguíes de buen cuero. Al verlos, Domingo sintió más frías las losas del suelo en sus pies desnudos.— Mandamos decenas de misioneros y, en lugar de convertir herejes, éstos aumentan cada día.

—Enviasteis a monjes rollizos, acostumbrados a los rezos y letanías de convento y que ignoran la realidad del pueblo; no saben predicar en el sur —contestaba Domingo.— Unos vinieron en mulos y otros a caballo, ni siquiera hablan la lengua.

¡Pretendían convencer a los occitanos de la plebe hablándoles en latín o en la parla francesa de oíl!

¡Pero si ni les entienden!

—La verdadera palabra de Dios debe ser reconocida por los justos con independencia de cómo sea pronunciada —sentenció Arnaldo elevando la barbilla.

—Los predicadores herejes llegan como tejedores ambulantes, médicos o zapateros, trabajan entre la gente del pueblo, les hablan en su lenguaje, les convencen. No les agobian con impuestos para levantar iglesias y mantener clérigos, ya que los suyos se sustentan con su propio trabajo. Dan ejemplo de austeridad, comen sólo vegetales y pescado…

Una gran pintura cubría el muro a espaldas de Arnaldo. Un impresionante ángel apocalíptico pesaba almas, representadas por multitud de cabezas que sobresalían de los hondos platos de la balanza romana, pero un diablo tiraba intentando hundir a aquellos infelices en el infierno. Los trazos duros del románico, de colores primarios separados por líneas negras, conferían a la escena una fuerza y dramatismo trágicos. Domingo se identificaba con el ángel salvador de almas y, angustiado, pensó que su contrincante era aquel diablo tramposo, y que le estaba ganando.

—Lleváis años predicando como hacen los herejes, Domingo. Peyre de Castelnou y yo os ayudamos y nada se consiguió —el abad del Císter volvía a la carga.

—Hemos convertido a muchos y convertiremos a más —argumentaba Domingo. Pero al coincidir su mirada con la del Papa, el castellano vio en los ojos del

Pontífice compasión para él, no hacia las gentes de Occitania, y supo de inmediato que la suerte estaba echada y que sería derrotado.

—Muchos menos que ellos —repuso Arnaldo alzando la voz.— Ya no podemos esperar más. ¡Démosle fuego a los herejes y hierro a quien se resista!

Los cardenales debatieron. El asesinato del legado Peyre de Castelnou ensombrecía su ánimo y, atemorizados por el imparable avance de los herejes, y más aún por el robo de la séptima mula con la llamada «herencia del diablo», decidieron a favor de las propuestas del abad Arnaldo. Raimon VI, conde de Tolosa, sería excomulgado como responsable de la muerte de Peyre y se llama a los nobles del norte a una cruzada contra el sur.

Entonces fue cuando Inocencio III se levantó de su trono y, extendiendo los brazos en cruz, pronunció el terrible anatema, una condena masiva a muerte:

—Desde los muros de Montpellier a Burdeos, ordeno que se destruya a todo aquel que se nos oponga. Proclamo la cruzada de Dios.

Los doce cardenales dijeron «amén» a coro, alzaron sus manos enguantadas de blanco al cielo y entonaron el «Veni creator spiritus».

Domingo bajó los ojos, llenos de lágrimas, y apartándolos de los de Arnaldo, juntó las manos para rezar; pedía perdón al Señor por no haber podido impedir lo que vendría.

La muerte y la desolación iniciaban su cabalgata. El diablo había decantado la balanza.

4

«Rossinyol que vas a Franca, rossinyol, encomana’m a la mare, rossinyol.»

[(«Ruiseñor que vas a Francia, ruiseñor, encomiéndame a mi madre, ruiseñor.»]

Canción popular

Béziers, marzo de 1209

Nos encontramos de frente y lo primero que vi fue el brillo de sus ojos oscuros al cruzarse con los míos y sus pupilas dilatadas al contemplarme. Me quedé sin respiración. Después, advertí que él sonreía y automáticamente, sin pensarlo, una sonrisa se formó en mis labios. Y así nos quedamos los dos un tiempo que a mí me pareció horas, siglos, pero que sólo fueron instantes. Iba cogida del brazo de mi prima Guillemma, que, al observar aquel embeleso, impropio de una dama, tiró de mí rompiendo el encantamiento que nos atrapaba.

—Por Dios, Bruna —me reprochó mi prima,— ¿qué os pasa?

Fue, entonces, deshecho el sortilegio de la mirada y la sonrisa, cuando me di cuenta de que no podía responder a esa pregunta, no sabía qué me pasaba; algo se encogía dentro de mi pecho y mi corazón batía loco. Jamás me había ocurrido eso antes.

Aún era invierno y el gran salón del palacio fortificado de mi castillo, senescal en la ciudad del vizconde Trencavel, estaba lleno de invitados. El fuego ardía intenso en el hogar.

Me acomodé junto a mi prima, mi ama y otras damas, mientras cantaba un juglar local, al que no presté atención. Todo mi interés se centraba en el forastero. El joven era alto y se destacaba del grupo situado al fondo de la sala. Lo observaba furtiva, pero de repente su mirada se encontró con la mía. Cohibida al descubrirme en falta, me sobresalté, casi como si el contacto hubiera sido físico, y aparté mis ojos de inmediato. Notaba mis mejillas enrojecidas y el corazón otra vez alocado. ¿Qué me ocurría? Un sudor frío acudió a las palmas de mis manos.

—Es Hugo de Mataplana —me susurró mi prima, que no se había perdido detalle.

—¿Le conocéis? —inquirí ansiosa hablándole al oído.

Ella tenía un par de años más y mayor experiencia social.

—Sólo de vista, pero he oído hablar de él.

—Contadme, ¿de dónde es?

—Creo que es aragonés o catalán y parece que noble —repuso bajito.— No os lo aconsejo. Comentan que es peligroso, que oculta algo, que se comporta de forma misteriosa.

El codazo de mi ama y su gesto severo nos obligó a callar, pero esa advertencia no hizo más que aumentar mi interés por el galán, y al poco volvieron las miradas.

Y así, entre os veo y no os miro, empezamos a jugar a un delicioso gato y ratón que me producía tanto rubor como placer. Me di cuenta de que yo no le era indiferente.

El cantante local terminó haciendo una reverencia y cuando los aplausos cesaron vi sorprendida que el tal Hugo de Mataplana se situaba en el centro del salón portando una guitarra. ¡Era un juglar! Inclinando la cabeza, pidió permiso a mi padre y se hizo un silencio expectante. El origen morisco de aquel instrumento y su rareza en nuestra tierra aumentaban el interés por oírle. Con toda tranquilidad hizo sonar unas notas de la guitarra y, afinando un par de cuerdas, empezó a tañerla con una melodía desconocida pero llena de brío y belleza. Al poco, incorporó su voz, potente y cálida. La canción hablaba de la lucha en las fronteras del sur de los caballeros cristianos de los reinos españoles contra los musulmanes y comprendí que su origen era meridional.

El joven era osado; no se comportaba como muchos juglares que miran al techo entornando los ojos cuando de damas y amores cantan. Él buscaba la mirada del público, y más la mía, sonriendo cuando el tono del verso lo permitía.

Después se puso a cantar una romanza de amores, también inédita. Si antes se detenía a mirarme, ahora mucho más, escogiendo las estrofas de requiebro para la doncella. Parecía que me las cantara a mí. Y yo, aunque ruborizada y con un estremecimiento desconocido, no le rehuía.

—¿Por qué decís que es peligroso? —no pude resistirme a cuchichear.

—Comentan que es muy bueno componiendo sátiras —repuso mi prima— y que gusta tanto a las señoras como disgusta a sus maridos. Y que sus idas y venidas a la ciudad son extrañas; hay algo inquietante en él. No es como los demás.

Callé para atenderle con mis cinco sentidos, aunque no podía quitarme del pensamiento la advertencia sobre el misterio y el peligro.

Al terminar, Hugo de Mataplana se retiró a su rincón, ufano, mientras todos le aplaudían. Pero, cuando sus ojos se volvieron a la sala, pude ver su asombro al comprobar el juglar que tomaba su sitio en la escena.

Ese juglar era yo.

Dicen que sólo en Occitania y Aquitania algunas damas dictaban canciones como trovadores y pocas se exhibían cantando en público como juglares. No era costumbre en el norte: ni en Francia, ni Borgoña, Flandes o Alemania. Y por el aspecto asombrado del joven, tampoco debía de ser común en los reinos del sur.

Mi padre, en especial después de la muerte de mi madre y de mi único hermano, me había educado en algunos asuntos como lo hubiera hecho con su hijo. Y como a mí me encanta la música, dejaba que me entretuviera, siempre vigilada por mi ama y junto a mi prima, con los juglares y trovadores que hacían noche en nuestra casa. La mayoría de aquellos artistas trotamundos afirmaban que la poesía también era riqueza para damas y no tuvieron inconveniente en enseñar lo que sabían a aquella jovencita, que era la hija de su anfitrión y que tan interesada estaba.

Un paje trajo un taburete donde me senté, extendiendo con cuidado mi amplia falda bordada, cual pavo real, como si quisiera abarcar el espacio libre que quedaba en el centro del salón. También trajo un escabel donde apoyar el pie y así descansar la vihuela en mi pierna. Mi padre, sentado entre los principales en la zona de honor de la amplia pieza, escuchaba orgulloso los murmullos admirados que mi despliegue producía en los invitados, contemplándome con ternura.

En esa posición daba la espalda a casi la mitad de la sala y también al juglar del sur.

Eso me aliviaba; nuestras miradas se habían cruzado demasiadas veces y sabía que, de tenerle de frente, mis ojos terminarían buscándole. Así, más tranquila, acaricié con el arco las cuerdas del instrumento y empecé a cantar con su música. La audiencia era familiar y entregada, casi todos se unieron acompañándome en las dos primeras canciones, pero cuando sonaron las notas de la tercera se hizo el silencio:

Ruiseñor que vas a Francia, ruiseñor, encomiéndame a mi madre, ruiseñor.

Sabían que era la canción de mi madre y que sólo a veces la cantaba. Aun así, el sentimiento que ponía en ella y el que despertaba en los que me rodeaban era tal que me llamaban la Dama Ruiseñor. Nadie más cantaba esa canción, era sólo mía.

No se por qué quise cantarla esa noche. Quizá porque deseaba regalarle algo muy querido al joven gallardo que me rendía con su sonrisa.

Ésa fue la última actuación de la velada y la gente, después de los aplausos, vino a felicitarme; hablaban conmigo, pero yo no atendía su conversación. Mi interés se centraba en mi juglar, de pie, allí al fondo, junto a otros extraños. Él también me buscaba con la vista y yo estaba segura de que quería hablarme sin saber cómo. Entonces, vino mi ama y sin demasiadas contemplaciones me arrastró junto a mi prima, hacia el otro extremo, donde se situaba la puerta que llevaba a las habitaciones.

—Ya os habéis puesto demasiado en evidencia mirando tanto a ese forastero —

me dijo en su lengua francesa de oíl.— Es hora de recogerse.

Una última mirada clandestina nos unió cuando, justo antes de cruzar el umbral, me rebelé contra mi captora y me giré para verle. Él puso una mano sobre su corazón y saludó con la cabeza con una sonrisa triste. Mis ojos se humedecieron al pensar que le estaba perdiendo sin ni siquiera haber gozado del encuentro.

—¿Le veré otra vez? —me pregunté desconsolada.

En nuestro dormitorio interrogué a mi prima hasta que me contó todo lo que sabía sobre el joven. No era mucho. Hugo visitaba Béziers con cierta frecuencia e incluso había estado antes en mi casa, sin que yo lo supiera o me fijara en él. Se comentaba que sus idas y venidas eran misteriosas y que viajaba de forma demasiado humilde para ser noble, si en verdad lo era. Y que era audaz, pendenciero a veces, y que había cortejado a varias damas.

Pero yo no reparaba en estos detalles; la esperanza de volverle a ver me llenó de alegría, desatando mi imaginación. ¿Era aquello amor? ¿Sentiría él lo mismo por mi?

5

«Encomana’m a la mare rossinyol i a mon pare no pas gaire perqué m’ha mal maridada.»

[(«Encomiéndame a mi madre, ruiseñor, pero no tanto a mi padre, no, porque me malcasó…»)]

Canción popular

Cuando se casaron, mi madre tuvo que dejar su Francia verde entre ríos y venir a un sur brillante al que nunca se acostumbró. Ella aportaba al matrimonio unas propiedades en el norte, tan lejanas que quizá fueran más incordio que beneficio para mi padre. Nunca entendí las razones políticas para ese enlace. Un día le pregunté y ella, mirando por la ventana ensimismada, como si lamentara su juventud perdida, musitó:

—Mi padre, los compromisos de familia…, lo común en las damas de nuestra alcurnia —no dijo más ni yo, viéndola triste, volví a preguntar.

Se conocieron cuando ella llegó con sus familiares para la boda arreglada, dicen, por el viejo vizconde del que mi padre era senescal, el noble de su confianza en la ciudad de Béziers, su defensor.

Ella era muy joven, no respondía al modelo típico de amante de señor feudal a la que éste casa con un vasallo alcahuete. Tampoco mi padre, último miembro de una viejísima dinastía noble meridional, parecía un subordinado consentidor.

Pero quizá eso no le hubiera importado a él, que se limitó a preñarla de mi hermano y de mí y a darle poco más, pues tenía sus propios romances. Ella al principio no hablaba nuestra lengua occitana, y se comunicaba exclusivamente en oíl con la criada que se trajo de su tierra; mi ama. En Béziers la llamaban Ana de Francia o simplemente «la Francesa».

Pero un día llegó aquel trovador y ella conoció el ansia del amor, la poesía, el suspiro y la sonrisa.

Bernard de Béziers, mi padre, como buen caballero occitano, respetuoso de la Fin’Amor, no puso trabas a la relación. Ella pertenecía físicamente a su marido, pero éste, que usaba poco su cuerpo y menos su espíritu, sabía que era desdichada y que nunca podría hacerla feliz, pues él amaba a otras.

Pero era un buen hombre al que le entristecía la tristeza de ella y respetaba la libertad de Ana para entregar su amor a otro. El espiritual sólo, naturalmente.

Cuando Sans d’Urgell se encontraba en la ciudad, yo le veía más que a mi propio padre. Cantaba en el salón de la casa para familia e invitados, o en el patio si el tiempo era bueno, y tenía acceso a la habitación de mi madre. Allí dormíamos mi madre, mi ama, yo y otras damas, incluida mi prima cuando nos visitaba. Creo que sólo se veían allí cuando estábamos las demás, que nunca se encontraron a solas y que sólo algunos besos, caricias y algún regalo de cuando en cuando fueron la recompensa para él. Pero no podría asegurarlo. Veía la ternura, el amor, en cómo se miraban y notaba el desconsuelo de ella cuando Sans venía a despedirse para emprender viaje. Yo le quería mucho; siempre jugaba con nosotros, los niños, reíamos con él, nos enseñaba cómo los trovadores componen canciones, cómo se saca bellos sonidos a una vihuela y trucos de juglar para divertir a las gentes. También nos contaba lo grande que era el mundo, describiendo las maravillas que contenía. Destacaba como la mayor de las bellezas el Joy, el gozo del amor cortés, que era casi religión para él. Y también a la afamada Dama Grial, que cultivaba el Joy y vivía en la Montaña Negra, en el fabuloso castillo de Cabaret, refugio de trovadores y juglares.

Él compuso para mi madre la canción del ruiseñor y, a veces, ella lloraba al oírla. Habla de una joven dama que añoraba su hogar, su familia en las tierras del norte.

Es melancólica, sabe a soledad y cuenta un mal matrimonio decidido por el padre. También de un ruiseñor viajero, correo de un mensaje de amor. Es triste, pero muy bella.

A mí me gusta cantarla con sentimiento y lo hago en memoria de mi madre y de su amor.

Murió joven, hermosa, nostálgica, pero enamorada. Era invierno, le vino tos, fiebre y en pocos días se consumió. Se trajeron todos los remedios, mi padre hizo cuanto pudo, estuvo con ella, pero la mano que Ana quiso sostener en su último suspiro fue la de Sans, su trovador, su juglar, su verdadero amor.

Recuerdo ver, desde el primer banco de la iglesia, el reservado a mi familia, a Sans d’Urgell solo, encogido en un rincón lejano, llorando en el funeral. Él, que acostumbraba a erguirse como un gallo al cantar, luciendo su orgulloso bonete empenachado con dos largas plumas de faisán, se apoyaba durante aquella misa, cabeza descubierta, contra una pared trasera, deshecho. Nunca más supe de él.

Pienso que buscó un lugar distante donde morir cual viejo ruiseñor en invierno que, no pudiendo mantener más su propio calor, se acurruca en un último refugio.

Así que cuando canto la canción del ruiseñor también lo hago en honor a Sans, agradeciéndole toda la felicidad, todo el amor que le dio a mi madre.

Aquella pasión alumbró mi infancia y me preguntaba si Hugo de Mataplana, el juglar del que me había prendado, y con quien en los últimos días había conseguido intercambiar unas pocas palabras y muchas sonrisas, sería capaz de algo tan bello.

6

«Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.» [(«Acompáñennos los gozos mientras seamos jóvenes.»)] Carmina Burana

Afueras de París. Marzo de 1209

Los dados rodaron dando tumbos sobre la mesa de roble basto y uno se detuvo en el pequeño desnivel formado por dos tablones mal ensamblados.

—¡Cuatro y dos! —gritó un hombretón de barba rubia cuya sonrisa de dientes corroídos brillaba a la luz de los candiles.— ¡Perdéis, señores estudiantes!

—Os equivocáis —repuso Amaury de Montfort, un joven corpulento.— El dos está montado, hay que rodarlo de nuevo.

—¡De ninguna manera! —gruñó otro hombre rubio, con un acento que denotaba su procedencia de los condados del norte.— Antes habéis dado por buena una jugada semejante porque os convenía.

—Aquel dado estaba casi bien —intervino Guillermo de Montmorency, un muchacho tan fornido como el anterior y en cuyos ojos azules había un brillo irónico. Y mirando desdeñoso al último que había hablado, añadió:— No saldréis de aquí con bien si no se repite esa jugada.

El tono era de amenaza. Sus miradas se encontraron retándose. El hombre buscó la empuñadura de la daga que le colgaba del cinto.

—Déjale que eche el dado de nuevo, Gunter —razonó el tercero de los mercaderes intentando calmarle.— Tendría que sacar un seis; demasiada suerte. No merece la pena la trifulca.

—El dado de antes estaba más montado que éste y se aceptó por bueno —rezongó Gunter, sin apartar la mirada de los ojos de su contrincante. La lengua se le trababa por el vino y el coraje.

Guillermo sonrió enseñando los dientes y colocando también la mano sobre su puñal en amenaza.

—¡Por san Dimas, Gunter! —exclamó el prudente, sujetando a su compañero del brazo.— Tenemos la partida ganada; te está provocando y aquí somos forasteros.

¡Deja que tire el dado!

La mirada se mantuvo mientras Guillermo ampliaba su sonrisa triunfal. El otro apartó la vista y dijo: —¡Tirad de una vez, maldita sea!

Guillermo cogió el dado y, ocultándolo de la luz de los candiles con la sombra de su mano grandota, lo sacudió en alto, haciendo un hueco entre sus manos, para lanzarlo rodando sobre la tabla. Todos contuvieron la respiración y el ruido de la pieza de hueso saltando en la madera sonó diáfano, hasta que fue a pararse junto al mismo desnivel donde se detuvo el dado anterior.

—¡Un seis! —rugió Guillermo.— ¡Ganamos nosotros! —y su compadre Amaury empezó a reír a carcajadas.

—¡No puede ser! —gritó Gunter.— ¡Ha cambiado el dado!

—Un seis, hemos ganado. Partida terminada —insistió Guillermo, mientras recogía el dado y lo guardaba en su faltriquera.

—¡No lo escondas! —advirtió el mercader.

El muchacho le miró mientras golpeaba su bolsa sonriendo triunfal.

—No te vas a burlar de mí, petimetre —gruñó Gunter, y la hoja de su daga brilló buscando las tripas de su adversario.

Éste lo esperaba y dio un paso atrás esquivándolo, aun sin poder evitar que el estilete rasgara su túnica y penetrara hacia los intestinos. El pinchazo dolió, pero el muchacho se dijo que era una suerte que aquel necio no hubiera advertido que vestía una fina cota de malla de acero bien trenzado bajo el ropaje exterior y que lanzara su golpe en lugar equivocado. Pudo sujetar la muñeca del agresor con su mano izquierda, evitando la siguiente puñalada, mientras que su derecha aferraba uno de los cubiletes de madera maciza ahuecada que servían de tazones y lo levantó por encima de su cabeza, esparciendo el vino que contenía por el aire, para estrellarlo contra el rostro de su atacante.

Éste tiraba del puñal sin poderse librar de aquella zarpa que lo sujetaba, intentando mientras cubrirse la cara ensangrentada con su mano izquierda. Pero Guillermo, usando el pesado tazón cual maza, golpeó con todas sus fuerzas la mano protectora y ésta, la cara.

Los huesos crujieron y Gunter trastabilló hacia atrás. Uno de los mercaderes quiso sujetar al joven por la espalda, pero se encontró con un pinchazo en el cuello. Amaury se había interpuesto y, apuntándole con su daga bajo la barbilla, le hizo retroceder un par de pasos.

El tercer extranjero sacó su puñal, pero lo guardó apresurado cuando vio a dos individuos que, salidos de la oscuridad, le amenazaban blandiendo espadas. El siguiente golpe hizo que Gunter retrocediera varios pasos y, aunque pudo sujetar por unos instantes aquella maza que le machacaba la faz, al tropezar con un taburete y caer de espaldas, soltó a su contrincante y su propio puñal. Guillermo de Montmorency se abalanzó sobre el caído y le martilleó, ya en el suelo, ferozmente.

—¡Dejadle, por piedad! —suplicaba el mercader prudente.— Habéis ganado de buena lid! ¡Quedaos con todo el dinero! Pero dejadle, por la Virgen, ¡que lo vais a matar!

Amaury intervino para frenar a su primo, que jadeaba excitado, aunque sonriente, al incorporarse. Y al fin, del tenebroso lucio donde la luz de los candiles no alcanzaba, los vencidos pudieron retirar a Gunter, que mostraba un rostro ensangrentado. Los tres fueron expulsados a patadas con gritos de ¡Montfort y Montmorency!, que tuvieron que corear, una vez fuera de la posada, amenazados por las espadas de los escuderos.

Los primos se repartieron las monedas de la mesa y, acomodándose en los bancales, invitaron a sus escuderos, que les llenaron los tazones de vino, y los cuatro brindaron.

Mostrando el polémico dado, Guillermo lo rodó varias veces obteniendo siempre un seis.

Celebraron la hazaña con risotadas y Amaury, achispado y feliz, subió sobre la mesa y, alzando su cubilete lleno de vino, se puso a cantar en latín goliardo:

Soy el abad de la Zizaña,

el que a bebedores acompaña

y a san Dado mi vida consagro.

Guillermo se unió a él encima de los tablones, mientras simulaba unos pasos de danza. Desde abajo, los escuderos animaban coreando la letra y dando palmas.

De repente, Amaury, que al bailar con su primo le había sujetado de la cintura, notó un contacto húmedo y cálido.

—¡Dios mío! —exclamó.— ¡Es sangre! ¡Ese bastardo te ha herido!

—No, no es nada.

—Sí que lo es —dijo Amaury mostrando su mano teñida de rojo.

Y dio gritos para que despertaran a las criadas y los escuderos se apresuraron complacidos a hacerlo.

Las muchachas fingían dormir, a pesar del escándalo que producían sus parroquianos, sobre unos jergones de paja. Estaban orientados al fuego de la cocina y descansaban encima de unas bancas de altos respaldos que las protegían de corrientes de aire, dándoles una precaria intimidad.

El posadero hacía horas que junto a su familia se había refugiado en el piso de arriba dejando a las jóvenes fámulas la difícil tarea de lidiar con semejantes clientes. Lo hacía siempre que, pasada la hora, quedaban parroquianos conflictivos en la posada.

Las chicas se apresuraron a atizar el fuego para hervir unos paños y a limpiar la mesa donde tendieron a Guillermo En efecto, la herida era sólo superficial. La puñalada que lanzó el norteño, sin duda mortal a no ser por la malla de acero, consiguió abrir algunas de las argollas, produciendo poco más que un rasguño.

María, que ya conocía a Guillermo de visitas anteriores, se afanó cariñosa en la cura del muchacho y, una vez detuvo la hemorragia, le colocó las vendas. Y besándole la mano, se retiró junto a la otra criadita a los jergones.

Ya vestido, y después de otro trago de vino, reanudaron los cantos.

Quien al alba me busque en la taberna, desnudo andará de anochecida repitiendo a gritos esa monserga:

¡ay, qué suerte tan cochina!

Pero al rato, Guillermo sintió nostalgia del suave contacto de las manos de María y de su tibio aliento.

Dejó a los demás con sus cantos y, sin advertirles, se fue hacia la lumbre, buscó bajo las frazadas con las que se cubría la muchacha y encontró sus pechos cálidos y abundantes.

Ella no pretendió ni sorpresa ni timidez ya que no era la primera vez que se complacían mutuamente. Se incorporó y empezó a besarle tirando suavemente de él, hasta que Guillermo estuvo bajo las ropas, en equilibrio precario sobre las tablas del banco.

La situación no había pasado desapercibida para los demás y Amaury fue bajando el volumen y el entusiasmo del canto hasta callar, y los escuderos le imitaron. Los amantes no contenían su arrullo amoroso y el caballero apuró el vino de su tazón de un trago y seguido de los escuderos se dirigió al hogar.

Sólo quedaban brasas en la lumbre y poco podía ver Amaury de los trabajos de su primo, aunque no por eso, dado el murmullo de la pareja, desconocía por que capítulo andaban.

Excitado, se dirigió a la otra criada que se acurrucaba en su banco fingiendo dormir, pero, al no encontrar con sus tanteos respuesta favorable, empezó a quitarle las frazadas y a manosearla. Ella se defendió en silencio apartándole, hasta que él, impaciente, le soltó un manotazo y, amenazándola con lenguaje soez, puso todo su ardor y fuerza en la batalla, logrando la rendición del enemigo después de una resistencia inútil.

Tal como antes hicieron, los escuderos velaron desde la oscuridad, detrás de los bancos, por sus señores.

7

«Done se crozan en Fransa e per tot lo regnat can sabo que serán del pecatz perdonat.»

[(«En Francia y en todo el reino se hacen cruzados al saber que les perdonarán sus pecados.»)]

Cantar de la cruzada, I-8

Tal y como sus galenos exigían, después de yacer con las muchachas, los primos orinaron para limpiarse y decidieron hacerlo contra el portón de la posada, marcando territorio, mientras sus escuderos se ocupaban con los caballos en el establo.

Los orines humeaban al rociar la madera. Amanecía y ya los pájaros cantaban en las arboledas al borde del camino que conducía a París. Desde el interior de la posada se oían los gritos del patrón, que, descendido de su refugio en el piso superior, ya seguro de que aquellos peligrosos parroquianos se habían ido, lanzaba improperios a las criadas para que se levantaran a atizar el fuego y asear la casa.

—¿Por qué no liquidaste a ese bastardo? —inquirió Amaury de Montfort.

—No sé —dijo bostezando Guillermo de Montmorency.— Caridad cristiana, imagino.

Amaury rió.

—Guarda eso para cuando seas obispo —repuso.— Ese tipo te pudo haber matado.

Hacía frío y, habiendo terminado, se apresuró a subirse los calzones y bajarse la camisa, cota de malla y sayo que había mantenido arremangados durante el desahogo.

Esperó a que Guillermo acabara con lo mismo y le dio un abrazo de oso, besándole con babas en la mejilla.

—Te quiero, primo —le dijo.— Y temo que un día un desgraciado de taberna te abra en canal.

Los primos conversaban entre bostezos al paso tranquilo de sus caballos. Aún oculta tras la bruma, la ciudad de París, protegida tras sus fuertes muros, estaba cercana y las puertas tardarían en abrirse. El hielo fino de los charcos del camino se quebraba bajo los cascos y los campos se mostraban escarchados y cubiertos de neblina, que se disiparía al contacto con el sol, si éste decidía mostrarse.

—¿Qué tal la Universidad? —inquirió Amaury.

—Mucho latín y se duerme mal en sus bancos. Su primo rió.

—Serás un buen obispo, compondrás buenos sermones. Guillermo se encogió de hombros.

—Es lo que la familia ha decidido, ¿no?

—Bueno, yo también tengo que casarme con una desconocida por alianza política

—repuso Amaury consolándole.

—Quizá hasta sea guapa.

—O coja. ¿Qué más da? Igualmente consumaré.

—De eso estoy seguro —rió Guillermo.

—Tenemos parientes en las casas más poderosas de Francia, Borgoña y Flandes. Yo heredaré un condado, pero tú tienes buena cabeza. Serás obispo, y quizá te podamos hacer arzobispo o cardenal.

Guillermo bostezó.

—Quién sabe. Hasta podrías llegar a papa —continuó su primo.

—Si eso se puede ganar en una partida de dados… Amaury soltó una carcajada.

—Te quiero, primo —repitió.

Varios pasos más atrás, encogidos sobre sus caballos, los escuderos comentaban la noche.

—¿Por qué no te acostaste con la criada? —inquirió Paul, el hombre de Amaury de Montfort.

—Mi señor no deja que lo haga con las que él lo hace —repuso malhumorado

Jean— y menos con ésa, a la que parece tener querencia.

El otro rió.

—Pero si el posadero la vende a cualquiera por unas monedas… Ni que fuera una dama.

—Mi señor no quiere —y se encogió más, como si de repente el frío húmedo le hubiera penetrado los huesos.

—Vaya mal amo.

—No siempre. En lo demás, se muestra generoso.

—Qué tipo raro.

—Quizá sea así porque es eclesiástico —aventuró el escudero de Guillermo.

—Vente conmigo a la cruzada contra los herejes —propuso Amaury a su primo después de un rato de silencio—; nos vamos a divertir.

—No se me ha perdido nada en el sur y ya me divierto todo lo que quiero en

París.

—Te perdonan todos los pecados que traigas más los que cometas, y habrá un buen botín. Incluso feudos.

Guillermo se encogió de hombros.

—No necesito botín y ya encontraré alguien aquí que perdone mis culpas.

—Debieras venir; los Montfort nos hemos comprometido con Arnaldo, el legado papal y abad general del Císter. Iremos todos —insistió Amaury.— Te conviene para tu futuro como obispo.

—Sí, pero… —el estudiante acercó su caballo al de su primo y bajó la voz en tono confidencial.— Hay una dama a la que pretendo. Y su marido se ha cruzado. Él pasará el verano en el sur matando herejes y, entonces, yo… Amaury estalló en carcajadas.

—Eres un bribón, primo —y después le susurró a Guillermo:— ¿Sabes? Nuestra familia tiene una alianza especial con el legado. Me ha encargado una misión secreta.

—¿Cuál?

De pronto Guillermo notó que su primo vacilaba, como arrepintiéndose de lo que acababa de decir.

—¿Cuál? —repitió ante el silencio de Amaury. Éste carraspeó antes de responder:

—Bueno, tengo que asegurarme de que una dama muera durante la cruzada. Y

también su padre.

—¿Una dama? —se escandalizó Guillermo.— ¿El legado quiere que mates a una dama?

—Sí, eso es.

—¿Y por qué?

—Es secreto.

—¿Cómo se llama?

—Bruna, y la apodan la Dama Ruiseñor. Es la hija del senescal de Béziers.

—Pues vaya mierda de misión. Prefiero quedarme en París dándole buena vida a una dama que tener que ir a Béziers a darle mala muerte a otra.

—Tampoco a mí me gusta eso.

—Pues no lo hagas.

—El apoyo del legado es muy importante para nuestra familia, y también para ti, piensa en tu futuro. Debieras acompañarme.

—No, primo; mi asunto en París me importa más.

Ambos continuaron un rato en silencio hasta que Guillermo preguntó pensativo:

—¿Por qué querrá el legado papal matar a una dama?

—Eso le pregunté yo también —contestó Amaury.

—¿Y qué te dijo?

—Dijo que todo lo que no necesitara saber y no supiera no me podía dañar.

—Parece una amenaza —bromeó Guillermo.

—Y lo es —repuso Amaury convencido,— pero insistí.

—¿Y qué dijo?

—Que el senescal cometió una falta muy grande contra Dios y la Iglesia. Y que él y su descendencia deben pagar por ello.

—Suena a castigo bíblico —murmuró Guillermo.

—Recuerda que es un secreto que me debes guardar.

Guillermo afirmó con la cabeza mientras continuaba dándole vueltas a aquel extraño asunto.

Desde alguna rama oculta por la neblina, un ruiseñor, heraldo de primavera, cantó.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Siglo XIII

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "La reina oculta"

La historia de una joven dama, Bruna de Béziers, de dos caballeros, rivales por su amor y enemigos en la guerra, y de tres enigmas. Al paso arrollador de los ejércitos, el destino de los tres jóvenes se enlazará en una historia de amores apasionados, rivalidad y muerte, que captura al lector desde sus primeras líneas, sumergiéndole en la magia, la crudeza y el lirismo del medievo.