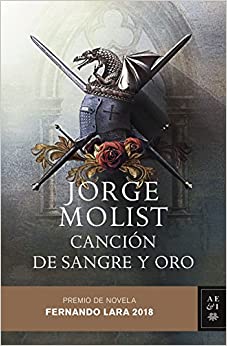

Canción de sangre y oro

Canción de sangre y oro

1

Montpellier, señorío del rey de Aragón, 13 de junio de 1262

Conocí a Pedro, con trece años recién cumplidos, el día de nuestra boda, en la iglesia.

Ahora sé que algunas princesas se niegan a casarse con desconocidos. Yo era entonces muy joven y lo ignoraba, pero hubiera aceptado sin discutir porque mi padre necesitaba aquel enlace. Le quería con locura y él me correspondía con el mismo amor.

—Siento que no sea un emperador como te mereces, cariño —me dijo, compungido, antes de conducirme al altar—. Pero tengo muchos enemigos y este es el mejor casamiento que pude negociar.

Tomó mis manos, se las llevó a los labios antes de besarme en ambas mejillas y me abrazó fuerte. Yo me acurruqué contra su pecho.

Mi padre era el rey Manfredo Hohenstaufen de Sicilia. Por aquel entonces su reino comprendía el sur de la península italiana y parte de Epiro, en Albania. Tenía treinta años y era poderoso, alto, rubio, de ojos verdes como los míos, y muy guapo a pesar de la cicatriz que le partía una ceja. Y también era gentil y amoroso.

El día del enlace yo estaba muy nerviosa. Iba a conocer al hombre con quien compartiría mi vida. Toda. ¿Cómo sería? Me habían dicho que era apuesto. Pero yo rezaba para que fuera bueno y amable. Me daba miedo pensar que por la noche compartiríamos lecho. Y que viajaríamos después a un país extraño. Tendría que separarme de aquellos a quienes amaba, de mi padre, en especial. Quizá nunca más volviera a verle. Esos pensamientos me abrumaban.

Iluminada por miles de cirios que se encaramaban por las columnas formando pirámides, la iglesia de Santa Maria de les Taules, en Montpellier, olía a gente, cera quemada e incienso. Al entrar me sujeté, temerosa, al brazo de mi padre. Él quiso animarme con unas palmaditas cariñosas en la mano que terminaron en una caricia. Creía penetrar, más que en un lugar santo, en una cueva enorme y siniestra donde yo era el cordero a sacrificar. Y conforme avanzábamos a paso lento por aquel pasillo interminable, notaba mi respiración alterada y mucho calor. Empecé a sudar. El templo estaba abarrotado, sentía que todos me observaban y yo, temblorosa, me aferraba más fuerte aún a mi padre. Temía desvanecerme. Miraba al suelo y mi corazón, encogido, palpitaba con fuerza. Sabía que en el altar me esperaba él. ¿Cómo sería? Y al llegar, mi curiosidad venció a mi angustia y, sin poder evitarlo, elevé la vista, brevemente, para contemplarle.

Era Pedro, el infante heredero de Aragón. Con veintidós años, era muy alto y bien formado. Tenía el pelo castaño, tirando a rubio, y una mirada intensa en sus ojos gris

claro. Su cara afeitada mostraba una nariz recia, cejas espesas y una fuerte mandíbula que le confería un aspecto resuelto.

Al percibirme insegura, me dedicó una sonrisa cómplice. Una hermosa sonrisa. Quise devolvérsela pero apenas pude fruncir los labios. No me obedecían.

El obispo inició el sermón y cuando fui capaz de mirarle de nuevo, él me sonrió otra vez. Y yo, sintiéndome algo más tranquila, pude corresponderle.

Trataba de rezar pidiéndole a la Virgen que me hiciera una buena esposa cristiana, que me diera el temple y la compasión de una gran reina y que nos bendijera con muchos hijos. Pero no atinaba con las oraciones ni lograba entender el sermón. Contemplaba agobiada los pliegues que mi dalmática de seda blanca formaba al apoyar sus bordes en el suelo. Temía quedarme sin voz o tartamudear cuando llegara la pregunta, sentía un nudo en la garganta y la notaba seca.

—Doña Constanza Hohenstaufen de Sicilia —oí entonces—, ¿queréis a don

Pedro, infante de Aragón, como esposo?

Mi corazón pareció querer saltar del pecho y mil pensamientos se atropellaron en mi mente. Aquel era el instante más importante de mi vida, el que decidía mi futuro. Tragué una saliva que no tenía, preguntándome angustiada si mi aturullamiento me permitiría responder. Y de pronto oí una voz firme y segura:

—Sí, quiero.

Por un momento dudé que fuera la mía. Pero lo era.

Desde un entarimado presidimos las más de doscientas mesas de invitados al banquete. Para mí todo era nuevo y extraño, notaba que me miraban y me sentía incómoda. Junto a Pedro se sentaba el rey Jaime de Aragón, de cincuenta y cuatro años, hombre alto, de voz potente, que lucía barba y una melena con bucles castaños, ya canosos, bajo su corona. Y a mi lado, mi padre.

La comida fue espléndida. Había corzos, jabalíes, vacas, conejos, todo tipo de aves y distintos pescados y mariscos. Todo llegaba tan bien presentado como los pavos reales y faisanes asados, con sus magníficas plumas colocadas en sus rabadillas a modo de grandes abanicos. Los criados no paraban de trinchar carne, de servir salsas y de llenar copas de vino. Los juglares amenizaban la fiesta con sus canciones, trucos y piruetas. La gente no dejaba de hablar, algunos a gritos, y reían.

Mi padre decía que mi suegro había escogido la ciudad de Montpellier para la boda porque había nacido allí y porque era mucho más rica que Barcelona. Disfrutaba de un boyante comercio, la basílica en la que nos casamos estaba rodeada de bancas de cambistas y tenía la universidad de medicina más famosa de Europa. También comentaba que el rey de Aragón no andaba bien de dinero y que la ciudad sufragaba los gastos de la fiesta.

Tampoco mi padre lo tenía. Solo pudo abonar la mitad de las cincuenta mil onzas de oro de mi dote, la mayoría en joyas. Entre ellas destacaba un faldistorio: un trono

plegable con patas en forma de tijera y sin respaldo, de oro y piedras preciosas, que había pertenecido a mi abuelo el emperador.

Al inicio del convite apenas hablé con Pedro. Aunque algo más tranquila, su sola presencia, tan cercana, me producía una turbación que no lograba controlar y me paralizaba ante sus preguntas. Continuaba siendo un extraño para mí.

—¿Cómo os sentís, señora? —quiso saber, animándome a hablar con una sonrisa

—. Contadme sobre vuestro viaje.

—Algo cansada, señor —le respondí como pude en el aragonés que había estado estudiando durante el último año—. Ha sido un trayecto lánguido y fatigoso.

Él se echó a reír.

—¡Habréis querido decir largo, o quizá luengo, no lánguido! —me corrigió.

—Oh, señor, perdonadme —musité enrojeciendo.

—No hay nada que perdonar —me dijo acariciándome la mano que tenía sobre la mesa—. Habláis muy bien. Imaginadme a mí hablando en siciliano. ¡No sé una sola palabra! Disculpad mi risa pero es que lánguido es una forma mustia de fatigado. Me hizo gracia. —Y volvió a reír, ahora más alto.

Yo le miraba con cierto asombro. Cada vez le veía más guapo y su risa me resultaba contagiosa. Reí también, suave, aún insegura. Me hubiera gustado continuar conversando pero los grandes nobles, previa autorización de los cancilleres, no paraban de interrumpir para saludar, felicitarnos y hablar con mi marido y nuestros padres. Yo no conocía a nadie de su familia con excepción de su hermano bastardo, don Fernán Sánchez de Castro, que era un par de meses mayor que él.

Fernán fue, junto a un noble catalán, el embajador llegado de Barcelona para negociar mi matrimonio. Yo tenía solo once años pero sabía que se trataba de algo muy importante para mí. ¡Del príncipe que sería mi marido! Observaba curiosa a mi futuro cuñado. Me doblaba la edad. No era muy alto, aunque sí fuerte y corpulento, con pelo y barba castaños y ojos oscuros. No me gustaba. Hablaba a voces, fanfarroneaba y me miraba sonriendo. De una forma en la que un hombre no debiera mirar a la futura mujer de su hermano.

—¡Qué suerte tenéis al emparentar con nosotros! —me dijo en una ocasión dándome una palmada en las nalgas.

Yo me sorprendí y salí corriendo alterada. Nadie me había tratado así antes. Habíamos coincidido, creo que casualmente, en el jardín de palacio en una de las raras veces en que me encontraba sola. Él se rio de mi atolondramiento. Decidí no contárselo a nadie. Creo que mi padre le hubiera matado sin importarle de quién fuera hijo. A partir de entonces me aseguré de estar siempre lejos de él, aunque su mirada me seguía turbando.

En algo debía de parecerse a su medio hermano, me decía preocupada, y rezaba para que Pedro fuera más guapo y gentil.

Ni Fernán ni su acompañante causaron buena impresión en la sofisticada corte de mi padre. Se los tachaba de zafios y pueblerinos por sus formas y atuendos. Yo tenía un oído fino y cazaba al vuelo algunos comentarios maliciosos.

—Están acostumbrados a matar moros y a que los moros los maten a ellos —le susurraba un caballero gordo y canoso a una dama de grandes pechos que se puso a reír, con estilo, cubriéndose la boca—. Es todo lo que hacen en España. Y es una pena que vayan ganando porque los moros son más cultos y refinados.

La dama volvió a reír.

Aquel chisme terminó de asustarme y me fui llorando a Bella d’Amichi, mi nodriza, la misma que me amamantó de pequeña. Mi madre murió cuando yo tenía cinco años y ella me cuidaba desde que nací, dándome todo su amor y tratando, en lo posible, de sustituirla.

—Bella —le dije entre lágrimas—, no quiero casarme, no quiero ir a España, no quiero dejar ni a mi padre ni a mis hermanos. ¡Soy muy feliz aquí! Allí estaré sola, entre salvajes. Seré muy desgraciada.

Bella me sujetó de los hombros, clavó sus pupilas en las mías y me dijo:

—Niña, vos no habéis nacido para ser feliz, sino para ser reina.

La sonrisa había abandonado su rostro. La contemplé sorprendida. No era habitual que me hablara con aquella solemnidad ni que me contrariara de forma tan contundente. Me liberé con una violenta sacudida.

—¡No me casaré con ese hombre! —le grité—. ¡Y si pretendéis obligarme, me negaré cuando me pregunte el cura en la iglesia!

Bella me agarró el brazo con fuerza y me susurró:

—Escuchadme bien, Constanza. Hay algo importante que debéis saber. Sois ya bastante mayor.

Su tono y sus enigmáticas palabras despertaron mi curiosidad.

—¿Qué es? —respondí intrigada.

Nos encontrábamos en los jardines de nuestro palacio en Palermo y Bella me condujo a un banco bajo un emparrado de rosales que nos protegía del brillante sol siciliano.

—Escuchad —continuó en voz baja después de tomar asiento—. Vuestro padre tiene muchos enemigos. El papa y Francia, el reino más poderoso de Europa, son los principales. Desean acabar con vuestra familia. ¡Le quieren matar!

Me estremecí de miedo.

—La búsqueda de un esposo para vos no es fácil, puesto que pocos reyes se atreven a casar a su heredero con la hija de un excomulgado. No solo peligra nuestro reino sino también nuestras vidas. Vuestro padre necesita aliados. Y esa boda le da uno importante.

La miré en silencio.

—¿Entendéis por qué no os podéis negar? —inquirió—. ¿Que tanto el futuro del reino como la vida de vuestro padre dependen de ello?

Asustada, afirmé con la cabeza.

—No habéis nacido para ser feliz sino para ser reina —repitió.

—Cumpliré las órdenes de mi padre —dije después de pensarlo—. Seré reina, pero también quiero ser feliz.

—Es muy posible que logréis lo primero —respondió con una sonrisa triste—. Lo otro solo está en manos de Dios.

A partir de entonces quise saber más. Para la Corona de Aragón, Sicilia era fundamental en su comercio mediterráneo. Después de la conquista de Mallorca y Valencia, el rey Jaime quedaba rodeado por dos reinos mucho más poderosos que impedían su expansión: Francia y Castilla. Su única salida era el mar.

Para empeorarlo, el propósito de Jaime de repartir sus posesiones entre sus hijos varones no hacía más que debilitarlos. En su testamento había dejado al mayor, Alfonso, Aragón; a Pedro, Cataluña y Mallorca; a Jaume, Valencia; y a Fernán, el hermano que negociaba mi casamiento, los condados catalanes del Rosellón y la Cerdaña, y la ciudad y territorios de Montpellier. Poco podían hacer esos pequeños reinos frente a las grandes potencias que los rodeaban.

Pedro tenía otro hermano, Sancho, de doce años, nacido después de ese testamento, que fue destinado a la religión.

Mi padre no consideraba ninguno de aquellos futuros reyezuelos adecuado para mí. Sin embargo, cambió de opinión cuando, después de la muerte del primogénito, el rey Jaime nombró al infante Pedro heredero, no solo de Cataluña, sino también de Aragón y Valencia.

La boda permitía romper nuestro aislamiento pero disgustaba mucho al papa y al rey de Francia. Mi suegro, antes de casar a su hija Isabel con el heredero del trono francés, se vio obligado a prometer que bajo ninguna circunstancia ayudaría militarmente al rey de Sicilia, mi padre. Sabía que mi progenitor estaba en serio peligro. Temía por él. Mucho.

Pasé el año de mi compromiso en Nápoles, aprendiendo los idiomas y costumbres de los que serían mis nuevos reinos. Continué con mi educación religiosa, el estudio de latín, griego y música, en especial arpa, mi instrumento favorito. Y al fin había llegado el día decisivo.

Me parecía que el banquete de bodas nunca iba a acabar y, ya con más confianza, contemplé a mi esposo mientras conversaba con un noble catalán gigantesco, pelirrojo, de barba descuidada, que hablaba alto y olía a vino. Después supe que era el conde de Ampurias. Aunque Pedro no era tan apuesto como mi padre, tenía algo que me atraía, quizá sus maneras seguras y resueltas pero amables conmigo. Me descubrió mirándole y me sonrió, antes de seguir conversando con aquel individuo. Suspiré aliviada. Él era el hombre con el que iba a compartir el resto de mi vida. Y me dije que ojalá, en el futuro, me sonriera muchas veces como acababa de hacerlo.

Quizá tuviera suerte y pudiera llegar a amarle. Rezaría mucho por ello.

2

Montpellier, el mismo día

Mis damas, en especial Bella, me habían preparado para lo que vendría después del banquete. Pero más hubiera valido que no me hubiesen dicho nada. Me contaron lo que se hacía y cómo, advirtiéndome, también, de la brutalidad de algunos hombres. Tomaban a sus esposas como una fortaleza que conquistar, para vencerla y dominarla, aun cuando no se resistiera. Estaban acostumbrados al sexo violento de después de un asalto, a los golpes, a la sangre, a los gritos y a los lamentos de sus víctimas. Era lo que les gustaba, lo que les daba placer. Y la esposa debía someterse a ello.

Yo aún tenía que crecer y él era muy alto y fuerte. Enorme. Temía lo que Pedro me pudiera llegar a hacer.

—Dicen que el infante es un guerrero —me había advertido mi nodriza—. En la batalla acostumbra a cargar al frente de los suyos. Es un hombre de acción.

—Violento —rematé asustada.

Los invitados seguían en sus mesas, charlando, riendo, bebiendo, unos cantando con los juglares y otros riñendo, cuando mi padre y mi suegro se pusieron en pie. Y, junto con el obispo y los más altos nobles y eclesiásticos de ambos reinos, nos acompañaron solemnemente a la alcoba donde se debía consumar el matrimonio. Ellos serían los notarios. Tanta ceremonia me puso aún más nerviosa. Cuando cerraron las puertas y nos quedamos a solas, no me atrevía a mirar a Pedro y noté que me volvían los temblores.

Yo vestía una fina bata de seda blanca sobre la que llevaba una gonela del mismo color y encima una dalmática, también blanca, bordada en oro y aljófares. Mi cabello castaño claro estaba trenzado y cubierto con una toca y una fina diadema áurea. Trémula, me despojé de los ropajes para quedarme solo con la bata y me tumbé en el tálamo. Fijé la vista en el artesonado del techo, aunque trataba de adivinar, con el rabillo del ojo, qué hacía Pedro. Se desnudó para quedarse con un calzón blanco. Noté el peso de su cuerpo en el movimiento del lecho cuando se acostó a mi lado. El temor me paralizaba y estaba a punto de llorar. Me avergonzaba de mi cuerpo aún por hacer, de lo que iba a ocurrir y de mi comportamiento miedoso. Como el de una niña.

Noté su mano en mi rostro. Su piel era ruda, raspaba un poco, pero se trataba de un mimo. Y sin despojarme de la bata empezó a acariciarme. Me acurruqué en posición fetal, dándole la espalda, rezando por que mi cuerpo dejara de traicionarme y no temblara más. Sentía el contacto suave, a través de la seda. Me recorría los senos. Avergonzada, me dije que apenas tenía. El vientre. Las caderas. Tampoco tenía. Las nalgas, las piernas, la entrepierna… y subía de nuevo hacia el vientre, los pechos, la espalda, el cuello, las mejillas.

Dejé de temblar. Jamás me habían tocado de aquella forma. Notaba que mis músculos tensos empezaban a relajarse y que me invadía un dulce sopor mezclado con algo nunca experimentado antes. Y así continuó Pedro un rato. Y después, cesó el contacto, nada. Desperté de mi ensueño y me puse alerta. ¿Qué vendría ahora? Me inquieté. ¿Por qué no lo hacía? Afuera estaban mi padre, mi suegro, el obispo y mucha otra gente esperando a que aquello ocurriera. Pero pasaba el tiempo y él no se movía.

Me incorporé para observarle. Estaba tumbado boca arriba mirando el artesonado que antes miraba yo. Me fijé en sus calzones. En ellos había un bulto tal como me habían contado. ¿Qué le sucedía? Al final me decidí.

—¿No lo vais a hacer? —inquirí en un susurro para que no me oyeran afuera. Él apoyó la mejilla en la almohada para mirarme con sus ojos grises.

—¿Queréis que lo haga?

Le miré asombrada. ¿A qué venía aquella pregunta?

—Pues… ¡pues claro! —Y señalé la puerta tras la cual aguardaban los notarios—.

¡Nos hemos casado!

—¿Decís que sí?

Entonces dudé. Sentía un gran temor y pensar en que no llegara a ocurrir me aliviaba. Pero todo tenía que suceder tal como estaba previsto. Era mi obligación.

—Claro… —Noté mi voz vacilante.

Él me observó un momento antes de incorporarse para lanzarse sobre mí con un gruñido. Traté de ahogar un chillido sin conseguirlo. Él, sin contemplaciones, me arrancó la bata dejándome desnuda. Le tenía encima. Me quedé mirándole con los ojos muy abiertos. Y entonces empezó a palparme, otra vez, el cuerpo desnudo. Abrí las piernas y cerré los ojos. Me sorprendió notar que mi cuerpo reaccionaba a las caricias y que algo extraño le ocurría. ¿Era aquello el deseo del que me habían hablado? Notaba que él se movía cerca. Pero no pasaba nada. Entonces abrí los ojos y vi que se había incorporado para coger su daga de entre las ropas. Venía hacia mí. Se me escapó otro chillido. ¿Qué pretendía hacerme con aquella arma?

Al llegar a la cama, Pedro se bajó los calzones y se hizo un pequeño corte en la cadera, que comenzó a sangrar. A continuación empapó mi bata con su sangre y mojó el lecho. Después se subió los calzones cubriendo la herida. Yo estaba extrañada y muy inquieta.

—¿Por qué habéis hecho eso? —inquirí, incorporándome del lecho sin acordarme de mi desnudez.

—Porque sois una niña y yo no lo hago con niñas. —Me miraba divertido—. Solo con mujeres.

Le observé un momento antes de responder.

—Ya sangro —le informé.

Él rio y se bajó los calzones para mostrarme el rasguño que había manchado levemente la tela.

—Yo también sangro y no soy mujer.

—¡No es lo mismo!

—¡Exacto! No es lo mismo sangrar que ser mujer.

Me mordí los labios. Era cierto, tenía cuerpo de niña. Bella d’Amichi siempre me decía que estaba delgaducha y me instaba a comer más. Ahora me arrepentía de no haberlo hecho.

—Pero nuestra obligación…

Pedro me miró elevando la barbilla. Había cierta altivez en su gesto.

—Yo decido cuál es mi obligación —repuso cortante.

—Pero nuestros padres… —Me sentía intimidada.

—Escuchadme bien, Constanza.

Se sentó en el lecho, me tomó una mano y me miró a los ojos.

—Nuestra boda no ha sido idea de mi padre —dijo—. Soy yo quien la deseaba, quien quería la alianza con Sicilia. Y le convencí. Él no quería enfrentarse al pontífice. Mi abuelo murió luchando contra los cruzados del papa y mi padre se quedó huérfano a los cinco años, cuando los franceses le tenían prisionero. Fue el santo padre quien obligó a los cruzados a liberarle y quien confió su formación a los templarios, que le educaron en la absoluta obediencia a Roma. No solo está agradecido al papado por rescatarle, sino que además siente temor a enfrentarse a él. A resultas de esa cruzada, mi familia perdió, entre otros territorios, la Provenza, de la que Carlos de Anjou es hoy conde.

—Carlos de Anjou es también enemigo de mi padre… —Quería mostrarme capaz de seguir sus explicaciones.

—¡En efecto! —dijo él complacido.

—Pero vos y yo nos hemos casado. —No me interesaba la política sino mi situación personal—. Y se espera que tengamos hijos.

—Y los tendremos, pero no ahora. No estáis preparada.

—Si la Iglesia ha consentido nuestro enlace, es que estoy preparada.

—No me importa lo que diga la Iglesia, ni tampoco nuestros padres. —Aún sostenía mi mano. Me sonreía—. No quiero preñaros ahora. Quiero herederos fuertes paridos por una madre fuerte y sana. Con ese cuerpecito difícilmente resistiríais un embarazo y un parto. Y si os morís, me quedo sin alianza con Sicilia.

—¿En eso pensáis? —Me sentía ofendida y me vinieron ganas de llorar—. ¿Solo os importa la alianza con mi padre?

—Me importan también otras cosas, pero vos todavía no las tenéis. Sois una niña muy hermosa, con largas pestañas y unos bellísimos ojos verdes, que promete convertirse en una espléndida dama. Pero aún os falta crecer, haceros mujer. Ya os dije que no lo hago con niñas. No me apetece.

Dicho esto se levantó, se dirigió a la puerta, la abrió de par en par y, triunfante, mostró a los que allí aguardaban el camisón manchado de sangre.

—Ahora ya sois, a los ojos de Dios y de los hombres, marido y mujer —proclamó solemne el obispo.

Aplaudieron todos y nuestros padres se abrazaron. Se había cerrado la alianza dinástica que fructificaría en nietos comunes. Mientras, una lágrima se deslizaba por mi mejilla. Aquel hombre empezaba a gustarme mucho más de lo que nunca hubiera imaginado. Pero yo no era suficiente mujer para él.

3

Montpellier, 14 de junio de 1262

Las damas de mi cortejo me acogieron, al día siguiente, con parabienes, guiños de complicidad y alguna que otra bromilla pícara. Traté de fingir, de aparentar que todo había transcurrido según lo esperado. Pero no era así. Deseaba llorar.

—Bella, necesito hablaros —le murmuré cuando no nos observaban—. A solas. Bella d’Amichi me miró preocupada. Tenía por aquel entonces treinta y tres años,

hermosos ojos oscuros almendrados, grandes pechos y cintura ancha. Era la esposa de uno de los grandes nobles sicilianos, Ricardo de Lauria, fiel amigo de mi padre, e iba a acompañarme a España junto a su hijo Roger y su hija Margarita. Eran mis hermanos de leche y me había criado con ellos. Más con Roger, un año menor, que con Margarita, de apenas nueve cuando la boda.

Me quería como una madre, me conocía bien y había notado algo raro. Me escuchó en silencio, afirmando con la cabeza para animarme a continuar, y tapándose la boca con las manos para ahogar, en ocasiones, las exclamaciones.

—Bella, querida —terminé, angustiada—, me dijisteis que hay hombres que no aman ni desean a las mujeres sino a otros hombres. ¿No será Pedro uno de ellos?

Negó sacudiendo la cabeza enérgicamente.

—No tiene el más mínimo aspecto de eso, Constanza —sentenció convencida.

—¿Y si lo disimulara? ¿Y si engañara?

—No, mi niña, no. —Ahora negaba más lentamente—. Hay pruebas de que no.

—¿Qué pruebas?

—Se llama Inés Zapata.

—¿Quién es Inés Zapata?

—Su amiga.

—¿Amiga? —La miraba alarmada.

—Sí, es mejor que lo sepáis de una vez. Vuestro marido tiene una amiga.

—¿Amiga? —repetí boquiabierta.

—Amante. Tiene dos hijas y está embarazada por tercera vez. Son de él.

—¡Ay, Dios mío!

Noté que el suelo se movía bajo mis pies. Esa Inés sería lo que yo no era: una mujer. Busqué un asiento. Me fallaban las piernas y creía que iba a desvanecerme. Bella me ayudó en silencio.

—Me parte el corazón tener que daros la noticia —dijo al rato—. Pero todo el mundo en la corte lo sabe y no quiero que traten a mi querida niña como a una tonta.

—¿Y creéis que la ama?

—Sí.

—¿Cómo podéis saber eso? —inquirí enfadada.

—No se tienen tres hijos con la misma mujer, sin estar casado, si no se la ama. Es una relación que dura ya años.

—¡Tres hijos! —Me costaba asimilarlo y me abrumaba—. ¡Y otra mujer!

—La única de momento —dijo Bella—. Vos no habéis consumado aún. Que me lo recordara me enfadó mucho y me rebelé.

—¡Pero ahora él es mi marido! —dije incorporándome de un salto—. ¡Nos hemos casado! ¡No debería tener otra mujer!

—Lo comprendo.

—Le obligaré a que la deje.

Estaba indignada y miraba a mi nodriza ceñuda y con los brazos en jarras.

—¿Y cómo pensáis hacer eso?

—Esta noche se lo diré.

Una sonrisa apareció, fugaz, en los labios de Bella.

—¿Y si no obedece?

—¡Se lo diré al obispo, a mi padre, al suyo! ¡Si está casado y tiene una amante, vive en pecado!

Bella sonrió de nuevo, lo que aumentó mi furia, y apreté los puños con rabia.

—Sois valiente, mi niña.

—¿Valiente por qué?

—¿Creéis que ellos van a comprender vuestro enfado?

—¿Y por qué no? ¡Es mi marido!

—Lo siento, mi niña. No lo van a entender ni os van a apoyar —me explicó con cariño—. Ni siquiera vuestro padre, que tanto os ama. Porque tiene amigas. Y vuestro abuelo también las tuvo; de hecho, antes de convertirse en su esposa, vuestra abuela fue su amante. El rey Jaime de Aragón tiene amantes y también las tuvo el abuelo de Pedro. Y seguramente también los bisabuelos. Y sus mujeres, casadas por la Iglesia, se vieron obligadas a consentir. Tampoco me extrañaría que el propio obispo tuviera amigas. Además, es costumbre que tengan hijos antes de la boda. Así demuestran que son fértiles y que, de no tenerlos en el matrimonio, la única culpable es la esposa.

—¡Es terrible! —Me senté, desalentada, y escondí el rostro en llanto entre las manos—. ¡Entonces yo también tendré un amigo! —dije al rato, rebelándome ante aquella indignidad.

Bella me miró horrorizada.

—No podéis —repuso escueta—. A veces hay que llamaros al orden, Constanza. En ocasiones sois demasiado decidida y aún no os he podido perdonar lo ocurrido con Roger.

Me irritó que trajera al caso aquel incidente con su querido hijo, hacía apenas tres años. Yo no creía que tuviera importancia, y por suerte mi nodriza logró silenciarlo. De lo contrario, él estaría muerto.

—¿Y qué tiene que ver Roger con eso? —repuse enfadada—. Ese es otro asunto. Si Pedro puede tener amantes, ¿por qué yo no?

—A partir del día de vuestra boda, si vos tenéis un amante, cometéis alta traición, no solo contra vuestro esposo, sino contra Aragón. —Su tono era duro—. Vuestro amigo sufriría las torturas más horribles antes de morir y vos seríais decapitada. O peor aún, os emparedarían.

Me estremecí. Había oído historias de gente que se despertaba en su ataúd para morir, arañando la madera, en la más horrible asfixia, claustrofobia y desesperación. No había nada que temiera más. El emparedamiento era muy parecido.

—Pero ¿por qué cometería yo traición y él no?

—Pues porque, a partir de hoy, el primer hijo varón que paráis será, algún día, rey de Aragón. —Bella me hablaba con cariño—. Y tiene que ser hijo de vuestro marido, que algún día será rey. Solo su miembro viril puede transmitir su sangre, la realeza.

¿Entendéis eso?

—Sí.

—Si vos tuvierais un hijo de otro y no se supiera, ese hijo sería el rey de Aragón sin tener derecho alguno. Se rompería la línea sucesoria. Estaríais creando, sin ninguna legalidad, una nueva dinastía. Eso es de la más alta traición.

—¿Y él qué? ¿Por qué no es traición que él tenga hijos con amantes?

—Porque solo vos podéis parir un rey. Lo que engendren las otras son bastardos y no influyen en la línea sucesoria. A no ser, claro, que no haya hijos legítimos.

—¡Oh, Bella! —Notaba que las lágrimas pugnaban por retornar—. ¡No quiero que tenga amantes! ¡Quiero que sea solo mío!

—Lo será. —Bella se acercó para besarme en la mejilla—. Os prometo que será vuestro. Y solo vuestro.

—¿Cómo? —sollocé—. ¡Si dice que no soy mujer! Mi aya me abrazó y yo me acurruqué contra ella.

—Pero algún día lo seréis. Y eso no tardará en ocurrir.

4

Valencia, 15 de diciembre de 1262

Medio año después de la boda, nuestra corte itinerante se encontraba en la ciudad de Valencia, donde el infante había nacido y poseía señoríos y beneficios. Yo añoraba Sicilia y en especial a mi padre. Él también se desplazaba por su reino, pero no tanto como nosotros, que íbamos de pueblo en pueblo y solo nos deteníamos en las grandes ciudades todo lo más unas semanas. Entonces mi esposo visitaba los castillos de la zona y se aseguraba de que estuvieran bien custodiados. También cazaba. Y no regresaba a mi lado en varios días.

—Es necesario, señora —me respondía Pedro, cariñoso, cuando me lamentaba—. Hay que mantener fidelidades de nobles y concejos ciudadanos. Debo saber de primera mano lo que ocurre, y es responsabilidad de la Corona asegurar el orden e impartir justicia.

España era un lugar turbulento. Los nobles de Cataluña y Aragón estaban siempre a punto de sublevarse; los moriscos del reino de Valencia también; y los bandidos infestaban montes y caminos. No podía librarme de una constante sensación de peligro. Nuestra corte no era tan culta y sofisticada como aquella en que me crie, aunque incluía, además de a mis damas y sus hijos, la mayoría sicilianos, a caballerizos, cetreros, cocineros, capellanes, criados, trovadores y juglares. Éramos más de cien personas. Y casi cien más en su parte militar; los caballeros de mi esposo, sus escuderos y otros hombres de armas siempre listos para el combate. Parecíamos más un pequeño ejército que una comitiva real. No me terminaba de acostumbrar.

Me gustaba Valencia. Era una hermosa ciudad, de cielos luminosos, a orillas del río Turia y cercana al mar. Un buen lugar donde pasar el primer invierno en España. Nos acomodamos felizmente en el palacio del antiguo emir de Valencia. Tenía arabescos en los techos y sus ventanales de arcos de herradura miraban a un amplio patio de naranjos. Estaba situado a las afueras de la ciudad en la margen izquierda del Turia y, acorde con el estilo andalusí, rodeado de jardines y amurallado. Me recordaba los jardines de Palermo, también de origen musulmán.

No hacía siquiera veinticinco años que mi suegro había conquistado la ciudad, que aún estaba rodeada por la muralla árabe, y fuera de la reconversión de la mezquita principal en catedral y la construcción de alguna iglesia, toda la edificación era morisca. Había mucho cristiano procedente de Cataluña, Aragón, Italia y Occitania, pero la población mayoritaria, tanto en la ciudad como en el resto del reino de Valencia, era mora. Y las relaciones entre conquistadores y conquistados no eran cordiales. Ni tampoco entre los propios cristianos. Yo temía que estallara una revuelta en cualquier momento.

Sin embargo, Pedro estaba conmigo. Al infante no parecía preocuparle aquello y su presencia serena y poderosa me tranquilizaba. Y en aquel palacio amurallado, a la otra orilla del río, me sentía segura a pesar de sus frecuentes ausencias.

Una semana después de instalarme en aquel hermoso palacio supe que Inés Zapata, que había parido la tercera hija de Pedro, nos había seguido a Valencia y se había instalado, con sus criados, en la ciudad.

—¡Continúan juntos! —exclamé desalentada al enterarme.

A ella la visitaba Pedro cuando no acudía a mi lecho. El infante era un hombre bien parecido y gentil y me había ido enamorando de él. Y cuando dormía conmigo, hacía precisamente eso, dormir. Yo me acercaba a él en la cama, tímida, y le acariciaba buscando las cicatrices de las heridas que, a pesar de su juventud, marcaban su cuerpo. Él me dejaba hacer y me correspondía, besándome las manos y las mejillas. Recorría mi piel, acariciándola, pero nunca llegaba hasta mi entrepierna. Lo que, en cierto modo, era un alivio. No quería que reparara en las humedades que aquellos mimos me provocaban. Me avergonzaba. En una ocasión en la que le noté los calzones más abultados que de costumbre traté, como me había aconsejado Bella, de acariciarle allí.

—¡No! —rugió él, severo—. ¡Aún no es el momento!

Y me dio la espalda para dormir. Yo también le di la espalda. No quería que él notara que lloraba. Su brusquedad y el rechazo me llenaban de tristeza. No conocía a aquella tal Inés que poseía a mi esposo, pero la imaginaba y la odiaba con todas mis fuerzas.

—¡Ay, aya! —me lamentaba—. ¡Es suyo, es de esa mujer! ¡Y a mí no me quiere!

—Debéis tener paciencia, hija —trataba de consolarme—. El momento llegará.

—¿Dónde vive?

—¿Quién?

—¡Ella!

—¿Por qué lo queréis saber?

—Porque si ella no estuviera… yo…

—¡Ni lo penséis! Es él quien la tiene que dejar. Conociendo al infante, si supiera que hacéis algo contra la mujer que ama, os repudiaría. Y jamás lo tendríais. Ni de una forma ni de otra.

Me cubrí el rostro con las manos y me puse a llorar.

—¡No lo puedo soportar, aya! Le quiero. Y detesto a esa mujer.

—Tened paciencia, niña. Todo llegará…

Hizo una pausa pensativa y en su frente aparecieron unas arrugas.

—Sin embargo —murmuró—, esa Inés no me preocupa tanto como…

—¿Como qué?

—Como que aún seáis virgen.

—Eso es malo, pero peor es esa mujer —dije enfadada—. Soy virgen por su culpa.

—Es malo independientemente de ella —continuó Bella—. El matrimonio no se ha consumado. Ante Dios, vos no sois la mujer de Pedro, ni él vuestro esposo.

—Pero nadie lo sabe.

—Lo sabe él, Pedro. —En los ojos oscuros de mi nodriza brillaba el temor—. La situación de vuestro padre se complica conforme pasan los días. Y puede que a Aragón deje de interesarle esa alianza. Alegando un matrimonio no consumado, Pedro podría repudiaros y casarse con otra.

—¡Pero les mostró a todos mi bata manchada de sangre! ¡Creen que lo hizo!

—Pero si afirma lo contrario, el papa le creerá —insistió Bella—. Al pontífice no le interesa la alianza de Sicilia y Aragón. Concedería la nulidad de inmediato.

Me encontraba lejos de mi patria, de mi padre y de mi familia. En un país que me era ajeno, rodeada de extraños, junto a un hombre que amaba a otra. Y ni siquiera estábamos casados. Aquella precariedad me producía vértigo.

—María Nicolosa —dijo Bella sonriendo, una tarde.

—¿María? —inquirí extrañada—. ¿Qué le ocurre a María?

María era una hermosa dama siciliana de dieciocho años, hija de uno de los nobles más fieles a mi padre. Me había acompañado a España y formaba parte de mi séquito.

—Sí, María Nicolosa —insistió.

—Pero ¿qué ocurre con ella?

—Que un clavo saca a otro clavo.

—¿Qué queréis decir?

—Odiáis a esa Inés porque vuestro esposo la ama. ¿Cierto?

—Así es.

—Es una relación larga y quizá pudiera durar toda la vida.

—¡Dios no lo quiera!

—Y vos no podéis competir con ella porque sois demasiado joven.

—Eso dice mi esposo.

—Pues usad a otra mujer para apartarlo de la primera.

—¿¡Pero qué decís!?

—Lo que estáis oyendo. Vuestro marido tiene fama de cumplir sus compromisos, y vete a saber qué le habrá prometido a esa. Pongámoslo a prueba. A ver si cae en la tentación.

—No veo qué puedo ganar yo con eso.

—Ese asunto dura ya demasiado, Constanza. Hay que romper esa relación.

Evoqué a María. Era muy hermosa y su figura mostraba curvas pronunciadas en los lugares adecuados. Además, tenía una bonita sonrisa, era lista y simpática. Moví la cabeza negando, preocupada. Demasiado atractiva.

—María es vuestra amiga y absolutamente fiel a la causa Hohenstaufen — continuó Bella—. Hará lo que le digáis. Incluso dejar a Pedro en el momento adecuado para que vos toméis el relevo. No creo que se resista, y si lo hace, su familia la obligará a obedecer. Además, siempre la podemos enviar de vuelta a Sicilia.

—¿Creéis que podría seducir a Pedro?

—Sí. —Mi nodriza me observaba—. He visto cómo él la mira. Resoplé. No me gustaba aquello.

—¿Y ella? ¿Y María? ¡La vamos a sacrificar! —objeté. Bella rio.

—¿No os habéis fijado en cómo ella mira al infante? Le gusta. No se va a sacrificar. La veo muy capaz de apartarlo de la otra y de tenerlo entretenido hasta que vos toméis su lugar.

—Pero ¿cómo podré seguir tratándola como amiga sabiendo que se acuesta con él?

—Deberéis hacerlo. Aprenderéis mucho sobre vuestro marido con lo que os cuente.

Cerré los ojos y, cabizbaja, negué de nuevo. Imaginaba a María en la cama con mi esposo. La rabia y la pena me atenazaban las tripas.

—¡No podré soportarlo! —me lamenté.

—¡Pues tendréis que hacerlo!

—¿Y qué ocurre si tienen hijos?

—Mejor que sean de ella que de otra. Vuestro marido dará títulos y honores a los bastardos. Y si no, vos se lo pediréis. Tendrán una buena vida.

—¿Y ella? ¿Quién querrá casarse con ella después? Mi nodriza volvió a reír.

—No os preocupéis por eso. Muchos querrán, seguro que tendrán ganancia.

—No sé. —Yo continuaba indecisa. Aquello me contrariaba.

—¿Queréis que vuestro marido siga con esa Inés?

—¡No!

—Quizá no sepáis lo que queréis. Pero al menos sí sabéis lo que no. Hablaré con

María.

—¿Y si se niega? Bella sonrió.

—Los caballeros de la corte de vuestro esposo… —dijo.

—¿Qué?

—¿Darían la vida por salvar a Pedro en la batalla?

—Esa es su obligación.

—Pues la misma obligación tiene María para con vos. Me quedé mirándola sorprendida.

—¡Esta es también una guerra! —concluyó la mujer.

5

Valencia – Zaragoza – Huesca – Barcelona – Valencia

María, la dama siciliana, se prestó a cumplir la misión encomendada por Bella sin resistirse demasiado. Pero antes quiso tener mi consentimiento y bendición.

—Perdonadme, señora —me dijo, llorosa, arrodillándose—. Perdonadme la ofensa que me obligáis a haceros.

Me emocioné. María era una excelente dama de compañía: alegre, algo picarona y divertida. La quería como a una amiga. Pero desde que Bella me expuso el plan para alejar a Inés, aun antes de que lo supiera la propia María, sentía rencor hacia ella. Sin embargo, ahora que se arrodillaba ante mí, humilde y sumisa, no podía odiarla por lo que iba a ocurrir, por mucho que me doliera. La ayudé a incorporarse para abrazarla entre lágrimas.

—No me ofenderéis —le murmuré al oído—. Me ayudáis. Y la besé en ambas mejillas.

Era finales de diciembre cuando María inició el ataque. Bella era la estratega y quiso, al principio, mantenerme ignorante de los detalles para que no sufriera, pero yo era incapaz de permanecer al margen y exigí conocer de antemano todos los movimientos. Así que las tres nos reuníamos a diario, varias veces, en consejos de guerra. Intercambiábamos ideas, impresiones, y nos informábamos de inmediato de cualquier novedad relacionada con nuestra conjura.

Con aquel juego, empecé a experimentar una morbosa mezcla de dolor, placer, curiosidad e impaciencia. Cuando Pedro se ausentaba de la corte, la vida se nos hacía aburrida.

Seguía las miradas y el coqueteo, sutil y elegante, casi imperceptible para los demás, de María. Me dije que debía aprender y me admiraba de lo bien que se le daba. Creía que nunca podría igualarla.

—En su mayor parte sale natural —repuso Bella cuando se lo expliqué.

—¿Quiere decir eso que a María le gusta Pedro? —inquirí acongojada.

—¡Pues claro! ¡Ya os lo dije! —me regañó mi aya—. Y dejaos de historias. Ya lo hablamos. Fijaos bien y cuando llegue vuestro turno, veréis lo fácil que es.

—¡Mi turno! —exclamé inquieta y temerosa—. ¿Cuándo llegará mi turno? Pasamos el invierno en Valencia y, a pesar de sus muestras de interés, mi esposo

no reaccionaba a la provocación. Al menos no físicamente. Empezábamos a sentirnos fracasadas.

—¡Está muy enamorado de esa Inés! —Me angustiaba.

—Tenéis que poner más de vuestra parte —le exigía Bella a María—. Debéis tocarle, como sin querer. Que parezca fortuito.

—¡Hago cuanto puedo! —se excusaba la dama, llorosa—. ¡Y no quiero que el infante piense mal de mí!

—No os preocupéis por eso —resoplaba Bella, enfadada—. ¡Si le provocáis lo suficiente, dejará de pensar!

María se entregaba al llanto.

—¡No quiero parecerle una buscona!

Y yo la abrazaba, besándole las mejillas para consolarla.

—¡Hace lo que puede, aya! —la defendía.

Pero al fin ocurrió. María nos contó, orgullosa, que al coincidir en un estrecho pasillo le sonrió, mirándole con intención, y se rozaron las caderas al cruzarse. De pronto, Pedro tiró de ella llevándola detrás de una cortina y la besó en la boca palpándole las nalgas. Ella le dejó hacer un corto espacio de tiempo para separarle después con gesto suave. Le miró de nuevo, soltó una leve risita y se fue moviendo armoniosamente las caderas. Pedro se quedó inmóvil contemplándola, y antes de abandonar el pasillo, ella giró la cabeza. Al verle mirándola, le volvió a sonreír.

—¡Muy bien! —aplaudió Bella.

Yo miré al suelo para después cerrar los ojos. Quise imaginar que yo era María y me dije que la única forma de poder soportar aquello era poniéndome en su lugar. Amaba a Pedro.

Cuando a finales de marzo tomamos el camino de Zaragoza, María y mi esposo ya se acostaban. Yo sufría y gozaba con los relatos de la dama. Y cuando Pedro compartía conmigo el lecho, cumpliendo supuestamente con su obligación marital, la pasión me torturaba al recordar lo oído. Una pasión que, por contenida, se hacía dolorosa e insoportable.

Aun así, cuando después de una corta estancia en Zaragoza llegamos a Huesca, donde el infante tenía posesiones, supimos que Inés Zapata se había instalado también allí.

—¿Cómo es posible? —me indigné.

—Hago todo lo que una mujer puede hacer, señora —repuso María humillando su cabeza.

—Lo sabemos, querida —replicó Bella—. Insiste.

¡Insiste!, pensé furiosa. Ahora, en lugar de una amante, Pedro tenía dos. Cuando le expresé mi enfado a mi nodriza, me dijo:

—¿Y de qué os quejáis? ¡Nunca supisteis cuántas tenía a un mismo tiempo!

La noticia llegó en agosto, mientras estábamos en Barcelona.

—María lleva más de dos meses sin sangrar —me informó Bella—. Está embarazada.

Yo tenía catorce años, camino de los quince, y había ganado en altura y formas. Mi nodriza me animaba diciendo que cada vez se me veía más mujer y más hermosa. Y yo sentía que el infante me miraba con mayor complacencia e incluso, a veces, elogiaba mi desarrollo, pero continuaba actuando como en la noche de bodas.

María tuvo un hijo de Pedro a finales de febrero de 1264. Poco después, Inés se instaló en un pueblo de Valencia y dejó de seguir a la corte. Las tres lo celebramos.

¡Al fin!

En enero del año siguiente María anunció que volvía a estar embarazada. A mí me faltaban cuatro meses para cumplir los dieciséis y Bella decidió que yo era ya lo bastante mujer.

El infante acababa de regresar a Valencia, donde se refugiaba la corte. Llegaba de guerrear en Murcia con los moros sublevados contra Castilla. Las noches de enero eran frías y apetecía el calor de otro cuerpo. María fingió sentirse muy mal para así negar su lecho al infante y este, poco acostumbrado a la abstinencia, puso su atención en mí. Mi cuerpo no había alcanzado aún la rotundidad del de María, pero iba por buen camino.

—No os dejéis influir por lo que María os ha contado —me advirtió Bella—. Cada pareja tiene su forma de relacionarse. Además, un hombre no espera lo mismo de una esposa que de una amante.

—Yo quiero ser esposa y amante —afirmé tajante. Bella rio.

—Pero id despacio. Acumuláis mucho ardor.

Esa noche, como tantas veces hizo antes, Pedro recorrió mi cuerpo acariciándolo en el lecho. Aunque era distinto. Yo le deseaba con toda mi alma pero le dejaba hacer, conteniéndome. Como de costumbre. Sentía que me palpaba para comprobar si estaba madura, como si yo fuera una fruta cálida y rosada. Una fruta que le ansiaba a él, sus labios, su piel, sus dientes…, su entero ser. El roce de sus manos, suave a la vez que áspero, me estremecía.

—Por el amor de Dios, Pedro —musitaba yo sin que se me oyera—. ¡Amadme!

¡Por favor! ¡Os lo suplico!

Empezó a besarme, tierno, y yo creí derretirme, haciéndome, con la ternura de sus caricias, líquido y fuego. Me quitó las ropas, buscó mi boca con la suya e, incapaz de contenerme, le devolví el beso aunque traté de frenar, una vez más, mi pasión a punto de estallar. Entonces noté en Pedro el deseo y, como un torrente desbordado, me dejé ir y me entregué al tiempo que le hacía mío. Pedro era corpulento, fuerte y cálido. Por unos instantes, o por un tiempo infinito, el mundo dejó de existir. Solo estaba él. Los besos, las caricias, la pasión se fundían en ardiente torbellino. Sentía que mi cuerpo se abría para acoger el suyo y notaba cómo él iba, despacio, penetrando en mi interior, haciéndome suya. Nada de lo que me habían contado pudo anticipar el éxtasis, el dolor y el placer que sentí.

Aquella noche apenas dormimos. Era desfallecer unos momentos para que el fuego regresara a abrasarnos.

—Quizá no deberíamos haber esperado tanto —dijo él, con una sonrisa, en uno de los descansos.

—No tengáis la menor duda —repuse contundente.

Hacía ya casi tres años desde la boda. Y al fin era mujer. Su mujer. El matrimonio se había consumado y me convertía, a los ojos de Dios, en la esposa del infante Pedro de Aragón.

Tenía cuanto deseaba. Estaba muy enamorada, el infante me correspondía y había armonía entre ambos. Algo infrecuente en matrimonios convenidos. Sin embargo, no podía evitar preguntarme con frecuencia si mi esposo continuaba teniendo alguna amiga.

—Ni os preocupéis por eso —me decía Bella—. Ya no sois solo su esposa, sino también su amante. La única, de momento, que se sepa. —Sonreía—. ¡Se ve al infante tan feliz con vos!

Le devolví, dichosa, la sonrisa. ¡Había deseado tanto aquello!

Aunque mi nodriza callaba algo: Pedro continuaba viendo a María, a pesar de haberse apartado de la corte. Sentía un gran cariño por ella y por el primer hijo de ambos, al que llamaban Jaime, hijo de Pedro. Jaime Pérez. Debería haberlo supuesto. Pero yo, ignorante, era feliz.

6

Valencia, de abril de 1265 a marzo de 1266

A pesar de la felicidad que me proporcionaba la consumación de mi amor con Pedro, seguía añorando Sicilia y por encima de todo a mi padre. Mi esposo se rodeaba de trovadores, amaba la poesía y la música, componía y cantaba, incluso en provenzal, pero nuestra pequeña corte estaba lejos del esplendor de la siciliana. Y la del rey Jaime I de Aragón, su padre, más aún.

Yo recordaba el mar azul y el brillante cielo de Nápoles, de Sorrento, de Amalfi, de la isla de Capri. De Mesina y Palermo. Y en especial nuestra fastuosa corte. Mi progenitor logró igualar el esplendor de su padre, Federico Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el llamado stupor mundi, el hombre más brillante del siglo, que destacaba muy por encima del emperador de Bizancio, heredero de los antiguos romanos.

Decían que mi padre era el hombre más apuesto de Italia, pero no solo era agraciado, sino también culto, caballeroso y gentil. Incluso sus enemigos se sentían obligados a elogiarle. Excepto el papa, que le insultaba llamándole anticristo y cosas peores. Y a nuestra familia, los Hohenstaufen, «raza de escorpiones». Eran sucias mentiras. Nos calumniaba porque ni mi abuelo ni mi padre le habían obedecido sin rechistar en asuntos terrenales, como él pretendía.

Cuando mi padre nació, mi abuelo aún seguía casado con su tercera esposa, aunque amaba a mi abuela, Blanca Lancia, su amiga. Y al enviudar contrajo matrimonio con ella, solo que el papa no quiso reconocerlo porque le había excomulgado. ¿Qué derecho puede estar por encima del amor? Manfredo no era un bastardo, como le infamaba el papa: era un hijo legítimo, fruto del amor, y lo prueba el hecho de que el emperador le nombrara heredero de Sicilia, si acaecía la muerte de su hijo mayor, como así ocurrió.

Recordaba los días de baile, de mi infancia. Las mesas, puestas en los jardines, donde se comía al aire libre, frente al mar de un intenso azul. Pérgolas con emparrados, rosas, perfumados jazmines y guirnaldas. Platos, copas y jarrones de plata y oro repletos de los más exóticos manjares, salsas y bebidas. Los músicos tocaban alegres y las damas danzaban, elegantes, acompañadas por gentiles caballeros. Los poetas y literatos, entre los que destacaba Pedro de Prezze, que declamaba en el más puro estilo de la escuela siciliana, arrancaban exclamaciones admiradas y aplausos. Mi propio padre, el rey, componía, tañía el laúd para sus invitados y cantaba. Y, en ocasiones, mostraba a las damas cómo cazaban sus halcones, pues dominaba el noble arte de la cetrería. El águila negra es el símbolo heráldico de los Hohenstaufen y los cortesanos bautizaban, entre risas, a las presas que los criados soltaban con los nombres de nuestros enemigos. Y aplaudían entusiasmados cuando los pájaros caían bajo las garras de las rapaces.

Yo cerraba los ojos y sonreía reviviendo toda aquella belleza y galanura. Y recordaba, en especial, a mi padre, alto, fuerte, apuesto, gentil y amoroso.

No obstante, una terrible sombra se cernía sobre aquel mundo amable. Y la desgracia empezó a forjarse con la proclamación del papa Clemente IV. Era un provenzal que había sido consejero íntimo del rey francés y de inmediato se mostró insultante y agresivo con mi padre. Al poco, la flota provenzal de Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, reforzada con naves papales, empezó a atacar el reino de Sicilia. Las noticias llegaban con mucho retraso y yo estaba muy preocupada.

Los moros de Murcia se sublevaron de nuevo y Pedro partió al mando del ejército de mi suegro en ayuda de Castilla. Y en el hermoso palacio andalusí de Valencia, en el que nos instalamos, inquieta tanto por mi padre como por mi esposo, supe que estaba embarazada. ¡Qué alegría! De inmediato le envié un mensajero a Pedro. Me respondió, feliz, colmándome de elogios y bendiciones.

Pero la amenaza contra mi querido padre era cada vez mayor. Carlos de Anjou se había instalado en el palacio papal de Letrán en Roma y poco después el papa le coronaría rey de Sicilia. A finales de septiembre, un gran ejército francés partía de Lyon para arrebatarle el reino a mi padre.

—¡Por el amor de Dios! —le supliqué a Pedro, embarazada de ocho meses, cuando regresó a verme en una tregua—. ¡Ayudad a mi padre!

—¡No podéis imaginar cuánto me gustaría, mi señora! —repuso tomando triste mis manos para acariciarlas—. Como sabéis, el condado de Provenza pertenecía a la casa de Barcelona y mediante una cruzada auspiciada por el papa, los franceses mataron a mi abuelo y se apoderaron de él. Y ahora pertenece a Carlos gracias a un matrimonio forzado por Francia. Hace un año los marselleses se rebelaron contra su tiranía y nos pidieron ayuda. Pero, muy a mi pesar, mi padre se negó y Carlos, sin piedad alguna, hizo decapitar y ahorcar a todos los insurrectos. Ese hombre tiene una ambición desmesurada y es cruel en extremo. Y atacando a vuestro padre, se convierte en mi enemigo. Pero, aun deseándolo, no puedo ir contra él.

—¿Por qué no? —inquirí llorosa.

—Por muchas razones, mi señora —repuso sin soltar mis manos—. Bien sabéis que estamos en guerra contra los moriscos sublevados en Murcia.

—¡Pero Murcia pertenece a Castilla! ¡Que lo resuelvan ellos!

—Sí, pero Castilla no tiene los medios para reconquistar el reino. Y mi padre lo ha tomado como un asunto personal. Quiere someter a los rebeldes y devolver el reino a mi hermana mayor, Violante, reina de Castilla. Además, Carlos de Anjou es tío del heredero al trono de Francia, casado con mi hermana Isabel. Que hizo prometer a mi padre que no ayudaría al vuestro. ¡Lo siento mucho!

—Pero ¿no comprendéis que los franceses quieren hacer con mi padre lo mismo que hicieron con vuestro abuelo?

—Cierto. Matarle y quitarle lo que es suyo —murmuró cabizbajo—. Pero nada puedo hacer.

El día 4 del mes siguiente, noviembre de 1265, di a luz en Valencia a un varón. La alegría fue inmensa, en especial para Pedro y su padre. ¡La Corona de Aragón ya tenía heredero! Le llamamos Alfonso. Y si el Señor nos concedía la gracia de que sobreviviera, sería el tercer rey de ese nombre. Pedro estaba exultante y me colmó de regalos y cariño. Me sentía muy feliz. Al fin cumplía con mi destino.

Esa alegría solo desapareció cuando en febrero del año siguiente mi padre fue derrotado y muerto en la batalla de Benevento. Mi desgarro fue terrible. No podía comer ni dejar de llorar. La imagen de su rostro, sonriente y cariñoso, se me aparecía cada vez que cerraba los ojos. La tristeza me descomponía. Tampoco Bella me era, en esta ocasión, de gran consuelo. Su esposo, el padre de Roger, mi hermano de leche, había caído junto a mi padre en la batalla.

Carlos se apoderó del reino y mi madrastra trató de huir junto con mi hermana Beatriz y cuatro de mis hermanos bastardos más pequeños. Pero él los capturó para encerrarlos en un triste castillo de por vida. Quería acabar, ayudado por el papa, con mi familia, la propietaria legal del reino de Sicilia. Pensar en el cruel destino de aquellos inocentes me partía el corazón. No solo mi padre, sino también el hermoso mundo en el que me crie acababan de desaparecer. Una cultura brillante y una hermosa forma de vida habían sido extinguidas. Nada me consolaba.

Una nube siniestra de tragedia se cernía sobre mi corte. La mayoría de las damas eran sicilianas. También sus hijos. Todas habíamos perdido padres, hermanos o abuelos. Los franceses se apoderaron de todo y a nadie le quedaba propiedad o herencia en Italia.

Temía también por mi propia suerte. El reino de Sicilia era ya francés, y todas las ventajas de comercio y navegación que mi matrimonio representaba para Cataluña, Valencia y Mallorca habían desaparecido. Además, mi padre no pudo completar el pago de mi dote antes de morir, faltaba la mitad. Y para empeorarlo yo era una Hohenstaufen y por lo tanto enemiga del papa. Me había convertido en una extranjera molesta, hija de un excomulgado muerto. Si mi suegro o mi esposo quisieran repudiarme, el papa Clemente IV no dudaría en conceder la nulidad de mi matrimonio.

Pedro conocía mi desconsuelo y no quise ocultarle mis temores.

—Mi padre nunca haría eso —me dijo—. Sois muy importante para mí. Y si en un ataque de locura se le ocurriera semejante villanía, me tendría enfrente. Con las armas, de ser preciso. Os defendería con mi vida. Os amo, Constanza.

Sus palabras me emocionaron, las lágrimas acudieron a mis ojos, y le abracé agradecida. El calor y la fuerza que notaba en su cuerpo me reconfortaban.

7

Valencia, 1 de septiembre de 1267

El amor de mi esposo y mi bebé me consolaban del dolor más agudo que me producía aquella terrible pérdida, aunque no podía olvidar a mi padre, ni el hermoso mundo de mi infancia destruido. El Señor quiso que aquel invierno nuestro amor diera otro fruto y quedé embarazada. Y el 10 de agosto del año siguiente, 1267, daba a luz, para alegría de todos, a un segundo varón al que llamamos Jaime, como su abuelo. Yo tenía dieciocho años y mi esposo acababa de cumplir veintisiete.

Fue entonces, recién parida, en septiembre, año y medio después de la muerte de mi padre, cuando recibí aquella visita procedente de Alemania. Era un día luminoso y me encontraba en el patio de naranjos del palacio andalusí de Valencia, a orillas del Turia. Los cuidados parterres, cuajados de rosas, las enramadas de jazmines que perfumaban el aire y el borboteo de la fuente central serenaban mi espíritu. Estaba bordando un paño de seda, sentada sobre unos almohadones al estilo moro. Mientras, una de mis damas tañía en su laúd una vieja tonada siciliana que me transportaba a Nápoles y Palermo.

—¡Juan de Prócida está aquí! —me interrumpió Bella, excitada—. ¡Debéis verle lo antes posible!

La miré sonriendo, sorprendida. Juan era un viejo amigo. Había servido fielmente a mi abuelo el emperador Federico II como médico y diplomático, y fue el preceptor de mi padre, su médico y embajador. Era como de la familia.

—¡Le recibiré en mis estancias! —exclamé impaciente.

Pero mi sonrisa se desvaneció de inmediato. Sabía que Juan había estado en la batalla en la que murieron mi padre y el marido de mi aya. Su relato nos partiría el corazón.

—Bella, creo que Roger debería acudir —le dije a mi nodriza en un susurro—. Hacedlo llamar, pero no a vuestra hija Margarita. Es demasiado joven.

Juan de Prócida tenía cincuenta y ocho años y estaba dotado de una gran vitalidad. Sus ojos oscuros brillaban aún intensos a pesar de su pelo y barba canos. Entró con paso decidido en mis estancias e hincó la rodilla.

—¡Levantaos, Juan! —le dije.

Me conocía desde la cuna, y también a Roger, al que saludó afectuosamente. Mi hermano de leche tenía ya diecisiete años y era un apuesto caballero de pelo oscuro, pómulos altos y grandes ojos castaños. Conversamos amablemente hasta que Roger abordó el asunto de la muerte de nuestros padres.

—Tengo entendido que estuvisteis en Benevento —dijo—. ¿Es así, señor?

—Así es.

—Quisiéramos saber, de primera mano, lo que allí ocurrió —le pidió. Juan me miró esperando mi permiso y yo asentí con la cabeza.

—Nuestras tropas sarracenas, sin esperar órdenes, atacaron a la infantería francesa, que tuvo que retirarse —nos contó Juan, pausado, después de relatar la situación política y los movimientos previos al combate—. Sin embargo, su caballería contraatacó dispersando a los moros. Entonces cargaron los caballeros alemanes, pero los franceses los vencieron y gran parte de nuestro ejército huyó. No sé si fue cobardía o traición. Vuestro padre el rey hubiera podido escapar, pero se lanzó contra el enemigo, al frente de sus caballeros, tratando de cambiar su destino.

Conocíamos demasiado bien el triste final y Bella dejó ir un sollozo. Yo no pude evitar unirme, en silencio, a su llanto.

—El rey fue derribado sobre el puente del río Calore y de inmediato sus caballeros le rodearon para protegerle.

En este punto Juan miró a Roger a los ojos:

—Vuestro padre, Ricardo de Lauria, era su gran privado y desmontó para asistirle. Nada pudo hacer y, mientras el combate se libraba sin cuartel a su alrededor, el rey, herido de muerte, agonizaba en sus brazos.

Roger, con una pena inmensa, me miró. Me puse la mano en el pecho, me faltaba el aire. Compartíamos el mismo dolor, el relato nos destrozaba. Deseé poder abrazarle como hacíamos de niños cuando algo nos entristecía, pero, por desgracia, ya no era apropiado.

—El de Anjou no les concedió tregua alguna —siguió contando Juan—. No quería apresarlos, sino matarlos. Y uno de sus secuaces, a traición, le hundió a Ricardo, que atendía al rey, una daga por el hueco que deja la armadura bajo el brazo. Murió a la vez que su señor, como el fiel y valiente caballero que era.

Bella se lamentó a media voz, implorando al Señor por el alma de su esposo. Y Roger no pudo contenerse, dejó ir un sollozo. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas y su llanto se unió al nuestro.

—He sabido que Carlos envió una carta a su protector el papa congratulándose de su victoria. En ella decía que los cadáveres enemigos lo cubrían todo y no se veía el suelo. Después negó sepultura al rey Manfredo.

—¡Cómo pudo hacer algo tan miserable! —exclamé.

—¡Maldito sea! —gruñó Roger.

—Dijo que era un excomulgado. En realidad, no quería que quedara rastro de él, deseaba que su cuerpo se pudriera, lo comieran las alimañas y el viento dispersara los huesos. Pero los supervivientes del ejército siciliano empezaron a desfilar frente al cadáver de su rey depositando una piedra. Y al poco se les unieron los propios soldados angevinos en reconocimiento al valor de Manfredo. Hasta que se formó un gran túmulo.

—¿Y mi padre? —quiso saber Roger.

—Carlos negó también sepultura a vuestro padre y demás nobles. Sin embargo, los paisanos de Benevento terminaron enterrándolos en una fosa común.

—¿Y mi padre continúa bajo aquel túmulo? —inquirí angustiada.

—Días después, los de Benevento recuperaron su cuerpo y le dieron sepultura en algún lugar, que ignoramos, en la frontera del reino de Sicilia.

—Así que no podemos saber dónde descansan —se lamentó Bella. El dolor apenas la dejaba hablar.

—No. De ninguno de ellos.

—¿Sabéis si ese, el que mató a traición a mi padre, sigue vivo? —preguntó Roger.

—Sí, lo está. Se llama Jerónimo Sambiese y el de Anjou le concedió como premio el feudo de Castrovillari.

—Castrovillari pertenece a mi familia —dijo Roger.

—A vuestra familia ya no le queda nada en Italia —sentenció Juan—. Ni siquiera una tumba donde rezar.

—Me acordaré de ese nombre. —Roger arrastraba las palabras, aún con lágrimas en los ojos—. Y también del de Carlos de Anjou.

—De ese último nos acordamos muchos y nos acordaremos por mucho tiempo —

concluyó Juan.

—Ruego a Dios que me conceda la oportunidad de vengar a nuestros padres —

murmuró el joven.

—Pronto la tendréis —asintió, solemne, Juan.

—Supimos que Carlos os castigó en vuestra familia —dijo Bella.

Comprendí que no quería oír las promesas de venganza de su hijo, ni tampoco lo que Juan le pudiera proponer. Quería desviar la conversación. La miré desaprobando su audacia y falta de tacto. Un rictus doloroso apareció en la faz del viejo caballero.

—Ocuparon nuestra isla de Prócida —explicó al rato. Le costaba hablar—. Mi hijo resistió y el capitán angevino lo mató. No contento con eso, maltrató a mi mujer y dejó que la soldadesca violara a mi hija.

—¡Dios mío! —exclamé.

Nos miró apretando con rabia las mandíbulas. Tenía lágrimas en los ojos. Nosotras respetamos, compungidas, su dolor. Lo compartíamos.

—Ahora tengo una misión —dijo con voz débil cuando se recuperó—. Una por la que entregaré mis últimas fuerzas y los últimos días de mi existencia.

—¿Qué misión es esa? —quise saber. Aunque la intuía.

—Vengar a los míos y liberar a Sicilia del yugo opresor de Carlos de Anjou.

—Lo mismo quiero yo —le dije—. Quiero vengar a mi querido padre. Juan me pidió una audiencia con mi esposo. ¿Qué podía hacer yo sino ayudarle en lo posible?

—Venid conmigo —le dije—. No nos demoremos.

Encontramos a Pedro practicando a caballo con la maza de guerra contra un monigote que giraba sobre su eje, golpeando a los jinetes inexpertos. Conocía a Juan de nuestra boda y le atendió de inmediato. Saltó de la montura, se secó el sudor con un paño y le honró evitando que se arrodillara.

—Conradino de Hohenstaufen, duque de Suabia, rey de Jerusalén y primo de vuestra esposa, es ahora el heredero legal del reino —le explicó Juan a Pedro una vez que tomamos asiento y unos pajes trajeron unos refrescos de chufa, canela y limón—. Por mucho que ese papa francés haya coronado rey al usurpador Carlos. Conradino cruzará pronto los Alpes con su ejército para entrar en Italia, donde tiene amigos y aliados. Entre ellos, Enrique, el infante de Castilla, que como sabéis es senador de Roma y domina la ciudad y el Lacio. Desde la muerte del rey Manfredo recorro Europa en busca de apoyos a su causa. Señor, uníos a nosotros. Vuestro deber es vengar al padre de vuestra esposa.

Pedro quedó pensativo.

—Ciertas son vuestras palabras, amigo Juan —respondió—. Mi deber es vengarle. Y ardo en deseos de castigar a Carlos, al que considero mi enemigo. Me encantaría acudir al frente de mis caballeros en apoyo de Conradino. Pero la situación de los reinos de mi padre lo impide. Los moriscos se sublevan continuamente, y los nobles catalanes y aragoneses que, armas en mano, exigen mayores poderes y privilegios son aún peores. Además, mi padre prohibiría mi intervención. No quiere enemistarse con el papa.

Contemplé a mi esposo. Se quedó mirando a mi viejo médico con expresión contrariada. Tenía los músculos tensos y la mandíbula apretada. Se sentía atado de manos y yo adivinaba cuánto le disgustaba tener que negarse.

—Regresad en otra ocasión, amigo Juan. —Trataba de sonreír sin lograrlo—. Quizá tengamos más suerte.

Me sentí disgustada al tiempo que aliviada. Deseaba ayudar a mi primo y vengar a mi padre. Pero no que Pedro fuera a luchar a Italia. Le quería a mi lado.

Sin embargo, continuaba preocupada. Ahora por mi hermano Roger. Le había visto muy afectado con el relato de la muerte de nuestros padres y me inquietaban sus deseos de venganza. Tenía pendiente hablar con Bella al respecto, pero mi nodriza se me adelantó: fue ella, al día siguiente, la que vino a mí llorando. «Roger va a unirse a las tropas de Conradino», me dijo con la faz descompuesta. Le hice llamar.

—Siento vuestra misma rabia y dolor, hermano —le dije—. Y comprendo que queráis vengar a nuestros padres.

—Así es, señora —repuso muy serio.

—Pero yo os quiero a nuestro lado —continué—. Me debéis fidelidad. Y también a Pedro, que os ha nombrado caballero y que nos acoge. Olvidaos de Sicilia. Si el infante no va a esa guerra, vos tampoco. Quedaos en España y usad vuestra espada en la defensa de mi esposo.

—Señora, no…

Me miraba ceñudo y determinado.

—¡Os lo ordeno! —le corté.

Era la primera vez que usaba una frase y un tono tan severos con mi amigo de la infancia. Me contempló con sorpresa y dolor.

—Tenemos demasiados enemigos aquí —proseguí, enérgica—. Vos, vuestra madre y nuestros amigos sicilianos no sois más que unos refugiados, unos sin tierra. Yo también lo soy. Si Pedro muere, nuestro futuro será más que incierto. Él nos protege y me consta que le quieren matar.

Observé el efecto de mis palabras. Había suavizado su expresión.

—Seguid a nuestro lado, hermano —continué, ahora dulce—. Por el amor que os tengo y el que tengo a mi esposo. Os lo suplico, Roger. Defended a mi marido. Prometedme que lo haréis. Nosotros, los sicilianos exiliados, somos su más fiel apoyo. Está enemistado con su padre y muchos le quieren mal.

Se mantuvo un tiempo cabizbajo, pensativo y melancólico.

—Os lo prometo, señora —murmuró al rato.

Sentí un gran alivio. Sabía que Roger, a pesar de su juventud, era un valiente caballero fiel a su palabra.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Siglo XIII

Acontecimiento: Reino de Aragón

Personaje: Pedro III el Grande

Comentario de "Canción de sangre y oro"

Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y todo cuanto ama para casarse con un desconocido mucho mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque de nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina.

Al coronarse rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le promete que vengará a su padre y recuperará el reino del que ella es heredera.

Con ello, Pedro, considerado un rey débil, se enfrenta a los tres mayores poderes del siglo XIII: Francia, el papa y Carlos de Anjou, convertido en emperador mediterráneo.

Un relato épico, de amor y libertad, que narra cómo la Corona de Aragón y los sicilianos, de la mano de Pedro III el Grande, cambiaron la historia de Europa y asombraron al mundo.