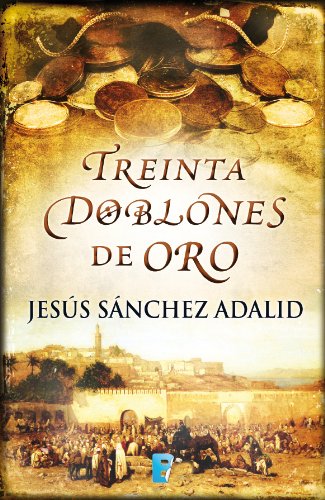

Treinta doblones de oro

Treinta doblones de oro

LIBRO I

Donde se cuenta cómo entré a servir a don Manuel de Paredes y Mexía

- UNA AMARGA E INESPERADA NOTICIA

Nunca podré olvidar aquel día nuboso, espeso, que parecía haber amanecido presagiando el desastre. La noche había sido sofocante e insomne para mí, y a media mañana me hallaba en el despacho copiando una larga lista de precios. En una estancia lejana un reloj dio la hora. Luego sopló un viento recio y tuve que cerrar la ventana porque la lluvia golpeaba contra el alféizar y salpicaba mojando los papeles. Soñador como soy, abandoné la pluma y los cuadernos y salí al patio interior para gozar escuchando el golpeteo del agua que goteaba de todas partes. En medio de mis preocupaciones, un sentimiento de equilibrio embelesado me poseyó, quizás al percibir el fresco aroma de las macetas húmedas.

Pero, en ese instante, se oyó un espantoso grito de mujer en el piso alto de la casa. Luego hubo un silencio, al que siguió un llanto agudo y el sucederse de frases entrecortadas, incomprensibles, hechas de balbucientes palabras. Doña Matilda acababa de recibir una fatal noticia, y yo, estremecido por el grito y el crujir de la lluvia, me quedé allí inmóvil sin saber todavía lo que le había sido comunicado.

Un momento después, una de las mulatas atravesó el patio, compungida, sin mirar a derecha ni izquierda, y subió apresuradamente por la escalera. Tras ella apareció don Raimundo, el administrador, empapado y sombrío; me miró y meneó la cabeza con gesto angustiado, antes de decir con la voz quebrada:

—El Jesús Nazareno se ha ido a pique… ¡La ruina!

—¡No puede ser! —repliqué sin dar crédito a lo que acababa de oír—. ¡El navío zarpó ayer!

Don Raimundo se hundió en la confusión y tragó saliva, diciendo en voz baja:

—Los marineros que pudieron salvarse llegaron a la costa al amanecer, después de remar durante toda la noche en los botes… Pero la carga… —Volvió a tragar saliva—. Toda la carga está en el fondo del mar…

El administrador no era de suyo un hombre alegre; seco, avinagrado y cetrino, parecía haber nacido para dar malas noticias. Sacó un pañuelo del bolsillo, se enjugó la frente y el rostro empapado, suspiró profundamente como infundiéndose ánimo y, mientras empezaba a secarse la calva, rezó acongojado:

—¡Apiádate de nosotros, Señor! ¡Santa María, socórrenos!

Acababa de musitar estas imprecaciones cuando doña Matilda se precipitó hacia la balaustrada del piso alto, despeinada, agarrándose los cabellos como si quisiera arrancárselos y exclamando con desesperación:

—¡Qué desgracia tan grande! ¡No quiero vivir!

Era una mujerona grande de cuerpo, imponente, que alzaba la pierna gruesa por encima de la baranda haciendo un histriónico aspaviento, como si pretendiera arrojarse al vacío. Sus esclavas mulatas, Petrina y Jacoba, salieron tras ella y la asieron firmemente para conducirla de nuevo al interior. Forcejearon; con sus manos oscuras la sujetaban por los brazos rollizos y blancos y le tapaban los muslos con las enaguas, evitando pudorosamente que enseñara demasiado. Aunque en los ademanes de doña Matilda, evidentemente, no había ánimo alguno de suicidio, por más que siguiera gritando:

—¡Dejadme que me mate! ¡No quiero vivir!

En esto salió don Manuel al patio, pálido y lloroso; clavó en nosotros una mirada llena de ansiedad y luego alzó la cabeza para encontrarse con la escena que se desenvolvía en el piso alto. Al ver lo que sucedía, gimió y después subió a saltos la escalera, con una mano en la barandilla y la otra en su bastón. Cuando llegó arriba, se detuvo jadeando en espera de recobrar el aliento, para a continuación irse hacia su esposa suplicando:

—¡Por Dios, Matilda, no hagas una locura! ¡No te dejes llevar por el demonio, que no hay salvación para quienes se quitan la vida!

La lluvia arreciaba, incesante, insistiendo en salpicar desde los tejados, desde los chorros impetuosos de los canalones, desde los aliviaderos… Y en el mundo todo parecía desconsuelo, como si cuanto había quisiera también hundirse en la nada del océano, como la fabulosa carga del Jesús Nazareno, y las aguas ahogasen las últimas esperanzas de don Manuel de Paredes y de doña Matilda, que eran también nuestras únicas esperanzas.

- UNA PROSAPIA TRONADA

Para que pueda comprenderse el alcance de la tragedia que supuso la noticia del hundimiento del navío llamado Jesús Nazareno, referiré primeramente la situación en que me encontraba yo por entonces y lo que sucedía en aquella casa.

Por razones que ahora no vienen al caso explicar con detenimiento, tuve que emplearme al servicio de don Manuel de Paredes y Mexía, que era corredor de lonja; aunque pudiera decirse que ésa no era su única profesión, ya que atesoraba toda una retahíla de títulos que, no obstante su rimbombancia, no aliviaban su inopia. Porque don Manuel de Paredes y Mexía era, fundamentalmente, un hombre arruinado. Entré en su oficina como contable y enseguida me cercioré de esa penosa circunstancia, por

mucho que el administrador, don Raimundo, tratase por todos los medios de ocultármela o al menos de disimularla. Pues no bien habían pasado los dos primeros días de mi trabajo, cuando me abordó en plena calle un hombre sombrío que, sin recato alguno, se presentó como el anterior contable, es decir, mi predecesor en el oficio; y me previno de que no me ilusionase pensando percibir salario alguno de aquel amo, puesto que a él le adeudaba los dineros correspondientes a cuatro años, como igualmente sucedía con otros muchos criados y empleados de la casa que, hartos de trabajar de balde, se habían despedido.

El aviso me dejó perplejo. Mas, considerando que por aquel entonces no podía fiarse uno de lo primero que le dijera cualquiera en la calle, hice mis averiguaciones. Y gracias a las conversaciones que escuché y a los papeles y notas que escudriñé en los registros, pude conocer en profundidad cuál era el estado de cuentas de mi nuevo amo: en efecto, había entrado yo al servicio de una hacienda completamente venida a menos. Nada tenía en propiedad don Manuel de Paredes, excepto su nombre, sus apellidos, su hidalguía y sus pomposos títulos que únicamente le servían para engañarse tratando de guardar las apariencias. Ni siquiera era suyo aquel precioso caserón situado en el barrio de la Carretería de Sevilla, a la entrada de la calle del Pescado, donde vivía con su esposa y servidumbre; puesto que lo había vendido y cobrado anticipadamente su precio para jugárselo todo a la última carta, cual era el Jesús Nazareno, en cuya bodega iban mercancías de la metrópoli por valor de quince mil pesos, de las que esperaba alcanzar cuatro veces más y además incrementar el beneficio con las correspondientes ganancias de lo que pudiera traerse en el viaje de vuelta. Por eso anuncié al inicio del presente capítulo de mi relato que en aquel navío

«navegan todas nuestras esperanzas».

Y al decir «nuestras esperanzas» digo bien, pues esas esperanzas eran las de don Manuel, las de su esposa, las de don Raimundo, las de los pocos criados de la casa y también las mías propias, por lo que paso a referir a continuación.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias menores

Acontecimiento: Varios

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Treinta doblones de oro"