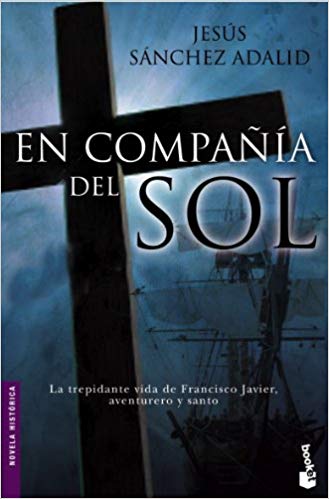

En compañía del sol

En compañía del sol

Capítulo 1

Navarra, señorío de Xavier, 18 de octubre de 1515

La primera claridad del día penetró en la alcoba por la delgada abertura de la ventana. En la penumbra, se removió el halcón que descansaba sobre su alcándara, sosteniéndose en una sola pata; ahuecó el plumaje y comenzó luego a desperezarse agitando las alas, mientras emitía un débil quejido y aguzaba sus fieros ojos de rapaz en dirección a la rendija que dejaba entrar la luz.

En el otro extremo de la estancia, dormía un niño en una cama cuyo colchón era como una montaña de lana, en la que apenas se hundía el menudo cuerpo de nueve años. Le cubrían un par de mantas y una suave colcha de piel de cordero. Ajeno al frío de la madrugada, el pequeño despertó inmerso en el placer de amanecer al acogedor ambiente tan familiar. Se rebulló y después alzó la cabecita desde la almohada para comprobar si el pájaro estaba verdaderamente ahí o lo había soñado. En efecto, la imagen compacta del ave rapaz era real y, por un instante, ambas miradas se cruzaron. Entonces el niño suspiró y volvió a sumergirse en el calor de su lecho invadido por una inmensa felicidad. Cerró los ojos de nuevo y se deleitó sintiendo que ese halcón era suyo. Su primer halcón. Se lo había regalado el molinero el día de su santo, San Francisco de Asís, el 4 de octubre pasado; tal y como se lo tenía prometido desde principios del verano y, como hombre de palabra que era, se lo entregó en otoño, mudano, es decir, completada la primera muda de las plumas, lo cual suponía que ya difícilmente moriría el pájaro por debilidad o frío. El niño se habría conformado aunque fuera con un pequeño esmerejón, pero el molinero fue muy generoso y le consiguió un neblí de los que se criaban en aquellos montes, tan apreciados per su gran tamaño y nobleza; un regalo que bien pudiera haber sido más propio de un mozo que hubiera cumplido los quince años.

Con el deseo de disfrutar de tan preciada pertenencia sin perder ocasión, pensó en levantarse enseguida; mas reparó en que aún no se escuchaba ningún ruido ni dentro ni fuera del castillo, con lo que recordó que era domingo. Todo el mundo dormiría un rato más que el resto de la semana. El niño también, sin tener que acudir a recibir las lecciones en la Abadía. Su dicha aumentó al presentir que podría dedicarse toda la jornada a la altanería. Y se durmió de nuevo.

—Francés, Francés de Jassu —le despertó la entrañable voz de su madre. Ella estaba sentada a un lado de la cama y le acariciaba los cabellos—. Mi pequeño Francés de Jassu, ¿duermes? Despierta, mi vida.

El niño abrió los ojos. La alcoba estaba ahora plena de claridad. El sol penetraba a raudales por la ventana abierta y le impedía ver a contraluz el rostro de su madre. Pero percibió la proximidad de la amorosa presencia, el aroma agradable de su cuerpo y aquella voz tan dulce. Una vez más, quiso comprobar si el halcón estaba allí. Miró hacia la alcándara y, al verlo, exclamó:

—¡Es domingo! ¿Podré llevar el halcón al prado?

La mujer contempló a su hijo y la invadió una gran ternura. Los ojos oscuros del pequeño, tan abiertos, expresaban toda aquella felicidad que permanecía en su interior tras el sueño. Tenía el cabello castaño revuelto y la piel clara sonrosada por el amable reposo. Sin poder contenerse, le abrazó y le cubrió de besos.

—¡Mi Francés! —sollozó—. ¡Mi pequeño y querido Francés de Jassu! ¡Ah, cómo te quiero!

El niño no se extrañó porque su madre llorase a esa hora de la mañana, a pesar de ser domingo, a pesar de que el sol exultaba derramándose en dorada luz desde la ventana y a pesar de que era un otoño precioso que teñía de suaves tonos el prado y el bosque cercano. No le parecía raro, porque estaba acostumbrado a verla triste.

—Es domingo, ¿podré sacar mi halcón? —insistió el pequeño Francés sin inmutarse por el llanto de su madre.

Ella volvió a acariciarle los cabellos. Le miraba desde un abismo de aflicción y las lágrimas no dejaban de brotarle desde unos ojos tan oscuros como los de su hijo.

—¿Podré? —insistió él.

—No, mi pequeño, hoy no.

—¡Es domingo! —protestó Francés—. No he de ir a la Abadía.

—Ya lo sé —contestó ella haciendo un esfuerzo para sobreponerse y hablar con cierta entereza—. He de decirte algo, hijo de mi alma. Escúchame con atención — sollozó y luego inspiró profundamente, hinchando el pecho cubierto por el terciopelo negro del vestido sobre el cual brillaba una gran cruz de plata—. Tu padre, tu buen padre el doctor don Juan de Jassu, ha muerto —de nuevo se deshizo en lágrimas—.

¡Ay, Dios lo acoja! ¡Dios se apiade de nos!

Francés de Jassu era el más pequeño de los cinco hijos de don Juan de Jassu y doña María de Azpilcueta. La mayor, Ana, se marchó muy pronto del señorío familiar para casar con don Diego de Ezpeleta, señor de Beire. La segunda, Magdalena, de gran belleza según decían, se fue algunos años antes de que él naciera para ser dama de la reina Isabel; pero dejó la corte y profesó monja clarisa en Gandía. El primer varón fue el tercero de los hijos, Miguel, el mayorazgo heredero del señorío. Y el cuarto era Juan, que andaba desde muy joven en los menesteres de la milicia.

Nueve años después que este penúltimo hijo, vino al mundo Francés en el castillo de Xavier, como los demás hermanos, donde también naciera su madre 42 años antes de este último alumbramiento.

El padre, don Juan de Jassu, se pasaba la vida lejos de casa. Francés apenas lo veía de vez en cuando, pues se ocupaba de importantes tareas en el Consejo Real, allá en Pamplona, cuando no se encontraba viajando camino de Castilla o de Francia para llevar embajadas de parte de los reyes. Sólo estaba cerca, aunque pasara poco tiempo en el castillo, cuando se hallaba en Sangüesa, desde donde también despachaba sus asuntos de leyes, a legua y media de Xavier.

Los últimos años habían sido difíciles. Sólo llegaban noticias que causaban en la familia grandes disgustos. Por eso el pequeño Francés estaba acostumbrado a ver llorar a su madre. El padre vivía envuelto en complejas negociaciones en razón de las peleas entre los reinos. El rey don Fernando, que siempre apeteció señorear Navarra, declaró la guerra al rey de Francia por causa de la conquista de Guyena. Para ir a hacer esta guerra, pidió pasar con su hueste por los territorios navarros. Esto requería la gestión de hábiles embajadores, para no disgustar a un monarca ni al otro. El rey don Juan envió emisarios a una y otra parte. Era un asunto complejo. Sin dar tiempo a que se hicieran negocios, se impacientó don Fernando y mandó al duque de Alba que avanzase. La hueste ocupó Pamplona en julio de 1512. Tuvo que huir la reina navarra doña Catalina y el rey don Juan también, aunque algo más tarde.

Desposeídos sus reyes, don Juan de Jassu siguió ocupando su cargo en el Consejo Real, aunque al servicio ahora de las autoridades castellanas. Esto le acarreó no pocas dificultades entre sus familiares y amigos. Muchos no le perdonaron que jurase fidelidad al rey Fernando. Para un doctor en Decretos, un hombre de toga, era muy difícil alzarse en rebelión. Y esto le valió la afrenta de muchos paisanos. Le abrieron en el pecho una herida de desprecios que le amargó sus últimos días.

20 de octubre de 1515

Muerto don Juan de Jassu fue llevado primeramente a la Abadía, donde los clérigos rezaron por su alma los correspondientes responsos. Amortajaron el cuerpo y lo metieron dentro de una caja de pino que, puesta sobre una carreta tirada por bueyes, se encaminó hacia el pequeño pueblo, seguida por una triste comitiva fúnebre. Iban delante los siervos, lacayos, pastores, almadieros, leñadores y hortelanos. Detrás, sobre muías con aparejos de gala, avanzaban en el acompañamiento los molineros, capataces y salineros. A continuación, el concejo con los escribientes y todos los secretarios y ayudantes del difunto. Lo seguían los fijosdalgo, parientes y allegados, a lomos de buenos caballos, formando una noble estampa. Delante del féretro iban la cruz parroquial, los ciriales y el turiferario que perfumaba a su paso los campos con el aroma del incienso. También los estandartes de los santos y la bandera del señorío. A ambos lados del carretón caminaban a pie los acólitos, entonando misereres. Inmediatamente detrás, iban el vicario y los demás sacerdotes con sus negras capas pluviales adornadas con dorados bordados de huesos y calaveras. Por último, cabalgaba la familia muy triste, a lomos de caballos mansos, muías de paseo y pacíficos jumentos. Iba Francés en la misma montura que su hermano Juan, un robusto percherón de rojo pelo. Sólo la madre y la tía Violante iban sobre ruedas, en la carruca de madera de ciprés que heredaron de los abuelos maternos, los Aznárez de Sada.

Hiciéronse honras fúnebres muy solemnes en la iglesia parroquial de Xavier. Don Juan de Jassu se lo merecía, pues en vida había mandado reconstruir y agrandar el templo y le había cedido a perpetuidad todos los diezmos del pan, el vino, la sal y el ganado que el señorío disfrutaba. Como también y muy generosamente se había cuidado de que se edificara la Abadía, donde se ocupó de que vivieran en comunidad un vicario, dos prebendados, un mozo de servicio y un escolar. Debían cantar misa diariamente: los lunes por los difuntos; en honor de la Virgen María, el sábado, y celebrar muy solemnemente los domingos y fiestas de guardar. Pero no quiso don Juan que sus huesos reposasen en este santo templo, sino en la capilla del Cristo, en el castillo.

La comitiva emprendió de nuevo el camino, ahora en dirección a la fortaleza. Era mediodía y un vientecillo suave agitaba las copas de los árboles, de las que caían amarillentas hojas que se arremolinaban en los prados. El río Aragón iba turbio por las últimas lluvias otoñales y las almadías permanecían detenidas en la orilla, con sus húmedos troncos alineados y amarrados con gruesas sogas a estacones clavados en la tierra. Los sotos estaban ya pardos y tristes. Los campos se veían muy solos, despoblados de la mucha gente que cotidianamente solía laborar en ellos. Todos los campesinos habían acudido al entierro. También los pastores, cuyos rebaños balaban en su encierro de los apriscos.

Los últimos responsos se cantaron en la capilla del castillo. El enorme y misterioso Cristo que pendía del ábside sonreía con su extraña mueca que a todos inquietaba. También parecían reírse los esqueletos danzantes que decoraban las paredes del oratorio; esas siniestras figuras que se burlaban del mundo de los vivos, anunciando la ineludible presencia de la muerte en las filacterias que sostenían con sus descarnados dedos.

Al pequeño Francés, este día, los esqueletos de las paredes de la capilla no le producían ni miedo ni risa. En la tierna mente del niño se representaban ahora rotundos, victoriosos, sobre el oscuro agujero que se veía abierto junto al altar mayor; donde, bajo pétrea lápida, iban a quedar cerrados y sellados los huesos de don Juan de Jassu.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: siglo XVI

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "En compañía del sol"