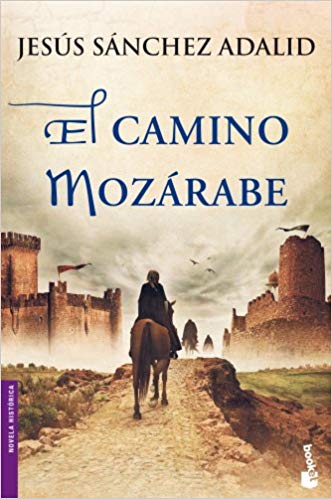

El camino mozárabe

El camino mozárabe

«Y he aquí que los mismos sarracenos predicen, por medio de ciertos prodigios y de ciertas señales de los astros, que su destrucción está próxima, y que el reino de los godos será restaurado por nuestro príncipe. Y según revelaciones y señales atestiguadas por numerosos cristianos, ha sido profetizado que reinará en un tiempo próximo en toda Hispania.»

Crónica profética, Oviedo, abril del año 883

Primera Parte: Crónicas de los reinos distantes

1

Gallaecia, ribera del río Sil

Septiembre del año 939

En la última hora de la tarde, un luminoso vestigio del astro se demoraba, a occidente, sobre la tupida fragosidad de árboles que se derramaba desde la altura de los montes, en lenta pesadumbre, por las laderas que se precipitaban a un barranco terrible. En el fondo del abismo, el río fluía oscuro, como plomo fundido, y se perdía entre la imposible angostura de un valle sofocado por bruscos peñascos, gruesos y retorcidos troncos, zarzales, concavidades y recodos sinuosos. El mundo se iba ensombreciendo y el cielo se revestía de eternidad y distancia, como si quisiera huir de una tierra tan agreste y cuajada de misterio. El calor de la jornada resistía prendido en la maleza y un sopor taciturno envolvía el bosque. En áspera pendiente, un sendero estrecho zigzagueaba trepando bajo la tupida indulgencia de retorcidas encinas, ancianos alcornoques y vivaces madroños. Por él discurrían, ascendiendo a paso fatigoso, once mulas en recua, llevados los frenos por otros tantos mozos a pie y, sobre las monturas, iban once monjas de la regla de san Benito de Castrelo de Miño que se dirigían al monasterio de monjes de Santo Estevo. Cabalgaba al frente de todas su abadesa, la reina Goto, viuda que era del rey Sancho Ordóñez; mujer de cincuenta años, poderosa, de temperamento ardiente y prodigiosa lucidez; la cara ancha, la mirada azul soñadora y el ánimo festivo. Su hábito negro envolvía la figura grande y una blanca mitra sobre el velo le daba aire de grandeza y dominio.

La comitiva alcanzó la cima del monte y avanzó llaneando ahora por un camino más ancho, entre huertos poblados de generosos manzanos, emparrados y castaños. Algunas cabañas, edificadas con piedras y techadas con paja de centeno, se apiñaban formando una mísera aldea. Un buey somnoliento descansaba bajo un haya milenaria y cerca, a resguardo de los lobos en su palloza, mugían los terneros. Ladraron los perros a las mulas, salieron los aldeanos de sus casas y, con asombro y veneración, se santiguaron al paso de las monjas. Una anciana exclamó con reverencia:

—¡Bendíganos, dómina!

Detuvo el palafrenero la cabalgadura de la abadesa y esta, sonriente, extendió la mano y profirió:

—Benedicat bobis Omnipotens Deus.

—Amén —contestó la vieja agradecida—. Deus os lo pague, dómina.

Prosiguió su marcha la comitiva y llegó al final del camino, deteniéndose frente a la adusta muralla de negra y musgosa piedra que encerraba el monasterio de Santo Estevo. Desde una de las torres, un centinela inquirió con recia voz:

—¿Quién va?

Una de las monjas descabalgó y se acercó hasta el pie de la torre para responder:

—Mi señora madre, la serenísima abadesa Goto de Castrelo de Miño, viene a visitar al venerable Franquila, abad de Santo Estevo.

El sol había abandonado ya el cielo purpúreo por la montuosa infinitud del poniente y empezaba a caer la noche. Una brisa fresca renovaba el aire y el fragante y amargo aroma del melojo descendía desde las cimas. Tras un silencio paciente, una campana prorrumpió en agudo tintineo y las monjas sonrieron al interpretarlo como señal de bienvenida. La abadesa le ordenó a uno de los criados:

—Tráeme el báculo, las quirotecas y la capa pluvial.

Adornada la reina monja con los signos de sus privilegios, aguardó delante de la puerta con estática dignidad, sosteniendo el báculo con ambas manos enguantadas, pues adivinaba la solemnidad de la recepción que se avecinaba. Y la espectable consideración que merecía su rango no se vio defraudada cuando se abrió la puerta principal de la muralla y apareció una larga fila de monjes con cogullas de fiesta que entonaban un melodioso salmo entre sones apacibles de tibias y gaitas, blancos sahumerios y revoleos de ramas de abedul y sauce.

Al final de la procesión, revestido de pontifical, venía el abad Franquila, delgado, largo y seco, como una vara de avellano; el rostro de calavera, las cuencas de los ojos oscuras y hundidas, la piel blanca, transparente casi; la barba, lacia y pobre, y el gesto melancólico y ausente.

Cuando se hallaron el abad y la abadesa, frente a frente, apenas a dos palmos, y se miraron a los ojos que caían más o menos a la misma altura, titubearon. ¿Quién debía inclinarse? El uno tenía mando sobre almas, tierras, gentes libres, siervos y ganados. La otra fue reina. Él era varón venerable; ella serenísima dama. Dudaron y, finalmente, ambos cedieron a la humildad debida a sus votos: se doblaron al mismo tiempo y chocaron las testas y los báculos, rodando las mitras por el suelo.

El encuentro dejó de ser grave y se tornó grotesco. De entre las monjas se elevó una risotada cantarina, que al pronto fue ahogada por un largo siseo reprobatorio. Luego hubo un silencio. Fueron mitrados de nuevo el abad y la abadesa y volvieron a cruzar las miradas. Goto estaba emocionada. En cambio, resultaba indescifrable el estado de ánimo de Franquila, dada la impasibilidad que reflejaba su rostro. Al fondo, el antiguo monasterio parecía una fría mole sin mayor adorno que el arco de medio punto de la puerta y dos estrechos ajimeces. Los gruesos muros de piedra, las montañas y el hondo valle empezaban a oscurecerse, mientras todo se iba llenando poco a poco con el aliento pesado y laxo de la noche.

Sin decir nada, el abad de Santo Estevo extendió la mano blanca y sarmentosa. Un acólito se acercó y le entregó un acetre y un hisopo. Las gaitas y las tibias volvieron a sonar y los monjes entonaron un canto, mientras Franquila rociaba con

agua bendita a la abadesa primero y después al resto de las monjas. Ellas se arrodillaron e inclinaron las cabezas acogiendo la bendición.

El salmo rezaba:

Domine, Dominus noster,

quam admirabile est nomen tuum in universa terra,

quoniam elevata est magnificentia tua super caelos…

[Señor, Señor nuestro,

qué admirable es tu nombre en toda la Tierra,

porque se ha elevado tu magnificencia sobre los cielos…]

Callaron los monjes y, al unísono, prosiguieron las monjas con sus voces tiernas cantando la siguiente estrofa:

Quando video caelos tuos, opera digitorum tuorum, Lunam et stellas, quuac tu fundasti,

quid est homo, quod memor es eius,

aut filius hominis, quoniam visitas eum?

[Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La Luna y las estrellas que hiciste,

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o los hijos de los hombres, a quienes visitas?]

Concluido el rezo, volvió a reinar un silencio largo y expectante. Al cabo, Franquila habló en tono monocorde, sin que ninguna emoción traspasara su rostro hierático:

—Sed bienvenidas en el Señor a esta casa, hermanas de Castrelo de Miño. ¿Cuál es el motivo de vuestra visita?

La abadesa esbozó un gesto de complacencia y contestó con exaltación:

—¡Os traemos una gran noticia! ¡Dios ha estado grande con nuestra Gallaecia bendita!

No obstante el anuncio, el abad permaneció impasible y preguntó adusto:

—¿Qué nueva es esa?

Elevando el báculo entusiasmada, Goto respondió con una profunda y resonante voz:

—Nuestro católico rey Radamiro, con la ayuda del Todopoderoso, ha vencido en singular batalla al maligno rey de los mauros. ¡Nuestro Dios es grande! ¡El santo apóstol de Iria ha puesto su mano!

Sin alterarse lo más mínimo, Franquila asintió con la cabeza y después se encogió levemente de hombros, diciendo con sequedad:

—Ya lo sabíamos.

Goto le miró con aire aturdido. Tenía los labios resecos y, como si hablara consigo misma, murmuró:

—¿Ya ha llegado aquí la noticia?

—Sí, hace una semana. Un monje de Celanova enviado por el obispo Rodesindo trajo el aviso.

—Vaya, se nos han adelantado —comentó la abadesa, dejando escapar un profundo suspiro. Después tragó saliva y añadió—: Mis hermanas y yo estamos muy fatigadas. Hay tres jornadas de camino desde Castrelo de Miño hasta aquí. Nos has echado agua bendita por encima, pero no nos has dado todavía nada para beber…

El abad hizo un gesto con la mano y sus monjes se aproximaron a las monjas con unos cántaros para ofrecerles agua fresca. Bebió Goto en último lugar y, más reconfortada, le dijo a Franquila:

—Puesto que ya conocíais la victoria de Radamiro sobre el rey mauro, debo decirte el segundo motivo de nuestra visita.

Franquila puso en ella una mirada distante y recelosa.

—Ya imaginaba yo que habría otro motivo —dijo con voz suave—. Doce monjas no se mueven así como así…

Los ojos claros de Goto, apenas enturbiados por el fino y transparente velo de su emoción, estaban clavados en él, implorantes, cuando le replicó:

—¡Por Dios! ¡Además de monja, abadesa y reina, soy tu sobrina! ¡Querido tío

Franquila, no me pongas difíciles las cosas!

Otra risotada cantarina brotó entre las monjas y esta vez fue ahogada por un denso murmullo.

—¡Silencio! —alzó la voz el abad—. Debemos saber de una vez por todas cuál es el verdadero motivo de vuestra visita.

La abadesa suspiró y le espetó bruscamente:

—Primero debes darnos alojamiento, como corresponde a la hospitalidad monacal que exige nuestra regla.

Franquila frunció el ceño y objetó:

—Las normas de Santo Estevo prohíben terminantemente la entrada de mujeres en el monasterio, ya lo sabes.

—¡Qué terquedad! —contentó ella—. Somos mujeres consagradas. Venimos de lejos… ¡Hemos cabalgado durante tres largas jornadas! ¿Vas a consentir que pasemos la noche a la intemperie?

El abad murmuró en tono de reproche:

—Deberías haber mandado aviso antes de presentarte así, de repente…

Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Goto y, sin poder contenerse, observó con ironía:

—En su Divina Providencia, el Creador te hizo el hombre más antipático de nuestra Gallaecia, querido tío. Y esto te lo digo con toda la familiaridad que me permite la sangre que nos une y la caridad que nos hermana en el Señor… ¿Nos darás aposento o no?

El abad prefirió no responder y ella, interpretando su silencio, prosiguió:

—Está bien, tío Franquila. Te diré el segundo motivo de nuestra visita. El abad resopló contrariado y repuso:

—Si te empeñas en llamarme tío, yo te llamaré reina.

Ella meneó la cabeza en señal de fatiga y dijo con exasperación:

—¡Y qué más da! ¿Quieres que te lo diga o no?

En el rostro de Franquila se podía ver la indiferencia que le causaba el asunto.

—Suéltalo de una vez.

Goto volvió la cabeza hacia sus monjas y las miró con serenidad, en silencio; un silencio en el que buscaba seguridad y entereza. Pero ya no pudo reprimir más su ansiedad y acabó llamando a una de ellas con un gesto nervioso:

—¡Aldara, acércate!

Una monja delgada y pálida salió de entre ellas con timidez. Era una mujer madura, de más de cincuenta años; los dedos entrelazados sobre el pecho y un cierto aire enigmático en la mirada de ojos grisáceos.

—Esta hermana nuestra —explicó la abadesa—, a quien a buen seguro recuerdas, aun habiendo transcurrido tantos años desde la última vez que la viste, es la madre del mártir Paio, nuestro dulce intercesor en los cielos. Y aquí, en vuestro monasterio, sirve a Dios su hermano Hermogio, quien fuera obispo de Tuy antes de hacerse monje; el tío del santo niño… En fin, ya imaginarás el motivo de nuestra visita… Venimos a saldar una vieja deuda…

Estas últimas palabras las dijo agudizando la voz y con mayor dureza en la expresión.

Franquila pareció sorprenderse por fin, aunque levemente, y exclamó en tono apesadumbrado:

—¡Ah, pobre Aldara! ¡Pero feliz madre del niño santo! Han pasado ya quince años desde aquello… ¡Quince años!

—Sí —asintió Goto—. Y por eso estamos aquí, porque se cumple el tiempo necesario para que se haga todo como Dios manda. Necesitamos ver a Hermogio y obtener su testimonio.

—Hermogio está en cama muy enfermo…

—Lo sabemos, precisamente por eso urgía más nuestro viaje… Debemos hablar con él antes de que Dios le llame…

—Sea —asintió el abad—. Pero ya es de noche. Los hermanos acondicionarán los graneros para que os alojéis. Mañana será otro día…

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Al-Ándalus Califato

Acontecimiento: Varios

Personaje: Abderraman III

Comentario de "El camino mozárabe"

Presentación del libro por el autor en la «Feria del libro de Badajoz» en Badajozonline tv