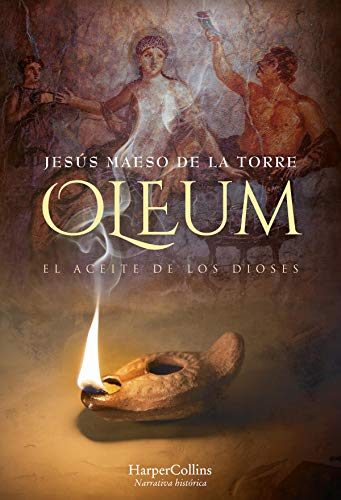

Oleum. El aceite de los dioses

Oleum. El aceite de los dioses

He sido esclavo de Roma y aún guardo los estigmas de aquel infame escarnio.

Durante un largo tiempo soporté el brutal desarraigo de mi tierra, un dolor desmedido, los abusos, el terror y los rigores del látigo, que hollaron con dureza mi corazón. Para mí, renunciar a la libertad fue como desistir de la condición de ser humano y me preguntaba una y otra vez en la soledad de la mazmorra: «¿Cómo es posible que mi Dios permita que una criatura suya sea ensillada y embridada para que otros cabalguen sobre ella?». Él nunca llegó en mi socorro, aunque mis ruegos fluyeron en llantos lastimeros, y pienso que supusieron un lastre para mi razón, que Él mismo creó.

Lo llamé en la aflicción, pero solo obtuve el silencio más despótico. Ni un rayo de la luz de su presencia que iluminara mi ceguera, cuando visité el infierno establecido por el hombre. La esclavitud transmite al que la sufre una sensación opresiva y el entendimiento se niega a aceptar la dolorosa realidad. No la comprende, no la acepta.

Desde el primer instante en el que me ataron una soga al cuello, mi alma se vio desollada y me oprimía una sensación de repulsión y furor hacia los verdugos que me apresaron, cuando siendo joven me dirigía feliz y despreocupado a encontrarme con mi desposada. Trágico destino el mío que me amenazó con degenerar en locura.

Atravesé oscuros desiertos de tormento interior y me refugié en los confines inaccesibles de mis recuerdos para no aceptar que era un animal comprado por una bolsa de denarios; y hasta llegué a admitir que tal vez la muerte resultara a la postre una liberación para tanto sufrimiento.

En circunstancias tan dramáticas pensé que la esclavitud es una afrenta al Creador, pero también que es indigna únicamente cuando es aceptada. Yo jamás la asumí y me rebelé contra ella, hasta el punto de que en el vasto desierto de mi desgracia resonaron algunas voces amigas que me sirvieron de senda hacia la liberación, y para volver a saborear el dulce almíbar de la pasión y la amistad.

Soy el protagonista de esta narración, el custodio de sus signos y el poseedor de los secretos que en ella se relatan. Me llamo Ezra ben Fazael Eleazar —Jasón Anneo de Séforis para los romanos—, a los que serví en sus campos, molinos y almazaras de olivos de Hispania por mis tratos con el oleum y para recuperar mi libertad perdida.

Me aproximo al medio siglo de edad y pertenezco a la tribu de Leví. Nací en Jerusalén de Judea, cuando reinaba en el mundo Tiberio César, «el viejo nesiarca» —o el rey de una isla—, y poco a poco me comen los años y me derriba la piqueta del tiempo.

Me acerco al crepúsculo de mi vida y he hecho un examen retrospectivo de ella, ahora que voy comprendiendo sus mecanismos, aunque no así los designios del cielo sobre los mortales.

I JERUSALÉN

Años IX al XII del reinado de Tiberio César

Era otoño y en el Monte de los Olivos florecían las cinas amarillas.

Había cumplido los doce años cuando emprendí mi oficio junto a mi padre, Fazael ben Eleazar, el levita. Recolectábamos las aceitunas para obtener el aceite que serviría para encender la menorah, el candelabro de los siete brazos del Templo, y para ungir al sumo sacerdote, Josef ben Caifás, o Kayafa, en la cercana Fiesta de la Expiación.

Mi padre, que frisaba la cincuentena, era un hombre templado y en sus mejillas se podían leer las congojas que sufrían los fariseos por parte de los saduceos, los amos de Israel. Era tenido como un maestro asu, un conocedor del óleo sagrado y cultivador del primero de todos los árboles que Dios sembró en el edén. Y es tan primordial el aceite entre los judíos, que en Oriente nos llaman los hijos del aceite.

Esta era la sagrada labor de mi familia, los Eleazar, desde hacía siglos. Por eso mi progenitor había vertido el aceite sacro en la cabeza de los últimos sumos sacerdotes, Eleazar ben Ananus y el piadoso Simón ben Camithus.

Con cuatro criados salimos muy de mañana por la Puerta del Agua. Yo tiraba del ronzal de un asnillo sumiso que portaba el mantón de estameña, las alforjas y los capachos de esparto. Cruzamos el manantial de Gihón, donde en otro tiempo fuera ungido el rey Salomón, ascendimos al abrupto cerro invadido por el sirle de las cabras. Allí crecen los centenarios olivos del Templo, mecidas sus ramas por la tibieza del aire. He de admitirlo, mi religión es el oleum.

Íbamos en silencio, uno tras otro, cuando el sol surgió por el horizonte. Irradiaba cálidos destellos amarillos y blancos que convergían sobre la mole gigantesca de piedra, mármol, oro y alabastro del santuario de Herodes. Entre la niebla y el polvo dorado, el lugar donde habita el incorpóreo Yavé parecía levitar bajo las nubes.

Desde el montículo admiré la traza de mi amada ciudad, Jerusalén, La Ciudad de la Paz, que se desfiguraba entre la maraña de sus torreones, terrazas y miradores blancos, testigos de las guerras dirimidas en el devenir del tiempo y que tanta sangre han visto derramada bajo sus murallas.

Al llegar, un lagarto de cuello escamado corrió entre los pedregales y yo intenté atraparlo, pero mi padre me lo impidió, regañándome por evitar el trabajo. Como sacerdote y miembro del sanedrín que era, nos advirtió, para que se cumplieran las Sagradas Escrituras, lo que prescribía el Deuteronomio a la hora de recoger las aceitunas para el oleum sacro:

—Haced solo una recogida. Y si olvidáis alguna aceituna, dejadla en el árbol. Será para los peregrinos que pasen por aquí, para las viudas o para los huérfanos.

Era tan dichoso que hasta oía los ruidos insignificantes del olivar, como el zumbido de las abejas, o el croar de las ranas en las albercas y de las golondrinas que se perdían por el valle de Cedrón. Nos afanamos en la cosecha y lo hicimos durante horas, sin usar varas ni palos, con perseverancia, mientras mi padre recitaba himnos y nos ayudaba a seleccionar los mejores frutos. Los criados y yo colmamos siete capachos de aceitunas verdes y brillantes, todas sin mácula, y las condujimos a lomos del asno al cercano huerto de Getsemaní, que significa «el jardín de la prensa de las aceitunas».

Al mediodía atamos el burro a la lanzadera de la piedra de molar, que fue triturándolas hasta que se formó una pasta verdosa, que trasladada a la prensa y colocada entre los capachos, fue aplastada tras accionar la larga leva de madera de cedro con la fuerza de nuestros brazos. La pulpa fue estrujada repetidamente y poco a poco fue escapándose un chorro menudo del color del oro, que fue a depositarse en la pila de granito. Exhalaba un aroma dulcísimo y denso.

Aquel día el cielo rielaba con un azul radiante y resonaba en mis oídos el arrullo de las tórtolas, mezclado con el goteo del aceite cayendo en la artesa.

Cuando estuvo llena, mi padre se cubrió la cabeza con el velo de kohanín o sacerdote del templo, y nos pidió que nos acercáramos a él y le sostuviéramos los brazos. Iba a recitar el salmo del profeta Zacarías y recordar el simbolismo del olivo para el pueblo de Israel, como prescribía el ceremonial ordenado por Aarón.

—La paloma que volvió a Noé traía una rama verde de olivo en su pico. Noé vio en ella el símbolo del regreso de la fecundidad después de la inundación. Y Yavé dijo a Moisés: «Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para que el candelabro de los Siete Brazos arda en mi presencia».

—¡Hosanna, Adonay, Señor! —contestamos a la alabanza. Él prosiguió:

—«¿Qué ves, Zacarías? Y él profeta respondió: Veo un candelabro de oro con siete lámparas y junto a él dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y al Meshiach, el Ungido, que conduce a los hombres de la oscuridad a la luz, como la menorah ilumina la noche». El Mesías que vendrá, el brote del olivo que establecerá su reino en Israel y será dignificado con el aceite sagrado de estos olivos.

—Elohim, mi Dios, envíanos al libertador de tu pueblo —replicamos. Recogimos las cántaras de aceite purísimo, que atamos a los lomos del

jumento, y mi padre cargó con un cantarillo de alpechín para elaborar sus perfumes. Teníamos prisa y cruzamos tras un rebaño de ovejas por el riachuelo del Cedrón, por el que discurría un insignificante reguero de agua. Tras abrevar el jumento en la fuente de Siloé, nos dirigimos a la parte alta de la ciudad, donde se alzaban las moradas de las familias más influyentes de Jerusalén, iluminadas por un resplandor carmíneo.

Nos cruzamos con devotos que salían del templo y comerciantes con reatas de burros que retornaban a los almacenes con el grano, las especias y los animales para el sacrificio, que se descubrieron ante mi padre con respeto.

Mis familiares eran fariseos, que significa «los separados». Se dedicaban desde antaño al negocio del aceite, los perfumes, los ungüentos y bálsamos, y también al préstamo a pequeña escala. Mi padre, Fazael ben Eleazar, sacerdote y escriba, era un hombre enjuto de cuerpo, de barba gris y patriarcal y hablar mesurado.

Era uno de los setenta y un miembros del sanedrín judío, y mientras ascendíamos por las empinadas y tortuosas cuestas hacia la Puerta de los Jardines, dentro de la segunda muralla, era saludado con reverencia por los viandantes que lo consideraban un maestro de la teología del judaísmo, conocedor de los libros sagrados y un sabio de las ciencias arcanas y de la Torá, el libro de las leyes judías, o halaka.

Únicamente los saduceos, que se llamaban a sí mismos los justos, o rectos, la otra escuela de pensamiento de Israel, mantenían un distante desapego hacia mi padre. El sumo sacerdote, Caifás, y los jefes del templo eran en su mayoría saduceos, la más rica y poderosa facción de la aristocracia judaica. Se trataba de un grupo religioso con medios inagotables, poderosísimos y muy peligrosos, y su ambición no conocía límites.

Vivíamos cerca del palacio del tetrarca Herodes Antipas, en un barrio de huertos, jardines y mansiones vistosas, lejos del bullicio y de los fétidos olores de la turbamulta de judíos, romanos, griegos, fenicios, samaritanos, galileos y nabateos que llenaba la ciudad. Teníamos una tienda cerca de la piscina de Betesda, donde se purificaban los animales antes de ser sacrificados en el santuario.

Recordaré siempre aquel día, porque al atardecer inicié mi carrera de levita, la misión que Dios me tenía preparada para mi futuro. Había alcanzado ya la bar mitzvah, la mayoría de edad civil y religiosa, y podían confiarme labores de adulto y discutir de las Sagradas Escrituras en público. Yo estaba exultante, pero también alterado, cuando por vez primera traspasé la puerta de aquel santuario de sabiduría.

Por aquel tiempo simultaneé el estudio de la ley en la academia de Gamaliel, la venta de productos en la tienda de la alberca del templo con mi tío Zakay y la práctica en el herbolario de mi paciente padre. En la penumbra de contraluces del estudio, donde la luz se colaba a través de un tragaluz orientado hacia el levante solar, preparaba los perfumes, aceites sacros y elixires. En la soledad del cubículo era inmensamente feliz. Como un hurón devorador, hurgaba en los viejos papiros caldeos, griegos y egipcios buscando las esencias del poder de las plantas y del aceite, el líquido de oro que nos regalara el Todopoderoso.

En los rincones había orzas repletas de herbajes, artesas con higos secos de Esmirna, dátiles de Arabia, rosas secas de Jericó y especias de Orán; y sobre las mesas, perfumarios, frascos con pigmentos, cazuelas con ungüentos, vasos de cristal, receptáculos, cánulas y vasijas, dispuestas en un aseado pero caótico pandemónium.

—Dios ha dispuesto para ti un futuro de estudio y de sumisión a su voluntad.

Con la naturalidad de mi inocencia, le pregunté:

—¿Como si mi vida tuviera un propósito premeditado, padre?

—Así es, Ezra. Perteneces a la estirpe de los Eleazar, la depositaria del aceite sagrado del Templo, el que unge sacerdotes y procura la luz en el santo de los santos.

La mirada de mi padre era penetrante y yo percibía una ansiosa agitación.

—La fe de mis padres es mi fe, padre mío —le respondí sumiso.

—Pues dignifícala y no seas para tu sangre motivo de escándalo —me pidió grave, mientras entresacaba de su manto un anillo de oro, que no estaba cerrado, sino abierto por los extremos. Lo puso sobre su mano y brilló a la exigua luz como el carbúnculo. Lo escruté con detenimiento y observé que en el centro brillaba una «T» burilada con una serpiente enrollada en ella. Lo miré con un gesto de incredulidad.

—Es igual al tuyo, al del tío Zakay y al del abuelo —dije admirado.

—Todos los varones Eleazar lo llevamos en nuestro dedo anular desde el día en el que Moisés nos lo legó. Este símbolo grabado es el Nejustán, que como ya sabes es el signo de la inmortalidad para Israel. Enrollada a esta «T», ves la serpiente que simboliza la salud y la muerte, el veneno y su antídoto. Somos los sabios entre los sabios de Israel, y aquí aprenderás secretos que muy pocos conocen. Te has convertido en un maestro, en un asu, hijo mío.

Yo conocía por mis estudios de los libros sagrados que el pueblo judío perdido en el desierto en su éxodo de Egipto se quejó a Moisés de la virulencia de las serpientes que infectaban los pedregales del Sinaí. Ordenó que fabricaran una pértiga con una serpiente de bronce, y cuando algún reptil venenoso mordía a alguno, miraba el báculo de bronce y vivía.

Encargó el cuidado de tan milagroso objeto a nuestros antepasados levitas, hombres conocedores de los secretos del conocimiento, la medicina y el poder de las plantas. Pero con el tiempo el pueblo llegó a idolatrarla y le quemaban incienso como si de un ídolo se tratara, hasta que el sabio rey Ezequías la destruyó para que no sirviera de paganismo.

Mientras mi padre me colocaba el anillo en mi dedo gordezuelo y apretaba para fijarlo en él, adoptó un tono circunspecto. Entonces me reveló:

—Hijo, asistes a las escuelas de los mejores doctores de Israel y tu mente ya es capaz de razonar. Por eso te voy a revelar el gran secreto de la familia.

Aquellas palabras me llegaron como un zumbido lejano. ¿Secretos?

—Comprenderás que con solo mirar la serpiente de bronce no iban a curarse de las mordeduras de las víboras del desierto, y menos de las naja- haje, los letales áspides del Sinaí. Así que cuando perdían el conocimiento, entre el pánico y el dolor, nuestros antepasados levitas los introducían en la tienda y les administraban un antídoto aprendido de la farmacopea de la isla egipcia de Elefantina, donde los sacerdotes de Osiris enseñaban el arte de Hermes —me confesó—. Lo vendemos en redomas de ónice a los caravaneros y a los físicos de los ejércitos. Su precio es alto: diez siclos de plata. Observa la fineza de la mezcla —me dijo—. Hoy aprenderás a hacerla tú solo y la emplearás para curar a los hombres.

En una vasija humedecida con aceite, flotaba el extraño unto que olía a azafrán y heliotropo, y que había dado de comer durante siglos a los Eleazar, procurándoles una subsistencia holgada y casi de lujo. Luego me mostró enfático:

—El ingrediente principal de este milagroso antiveneno es la flor del calico o aristolochia egipcia, que desprende un mordiente muy poderoso, y que, macerado con aceite de olivo, hojas de sicomoro, adelfa y casia, produce este suero altamente curativo. Nuestros antepasados trataban el emponzoñamiento de las sierpes presionando fuertemente la herida, a la que aplicaban luego la «piedra negra», que no es sino un guijarro poroso que absorbe el veneno. Después le aplicaban esta mistura y la vendaban, y de diez infectos solo morían uno o dos, y porque acudían tarde al auxilio.

Mi asombro por la confidencia se transformó en fascinación. Pregunté:

—¿Y solo nuestra familia conoce este secreto medicinal, padre?

—Nada más, hijo, y por orden del profeta Moisés y su hermano Aarón hemos de mantenerla en el más absoluto de los secretos y emplearla con caridad —refirió solemne—. Ahora, nosotros dos y tu tío Zakay somos sus únicos depositarios. Tu lengua quedará sellada por un cerrojo de reserva, y solo tus hijos conocerán este y otros secretos de la sabiduría ancestral judía.

¿Entiendes? De lo contrario la cólera de Dios te fulminará y la ignominia penetrará como una plaga en la familia.

Aquel confidencial secreto de siglos había sembrado la incertidumbre en mi corazón por la responsabilidad que conllevaba, pero también espoleó mi orgullo por pertenecer a una progenie dedicada a aliviar el dolor humano, a crear perfumes y elixires y guardar la fórmula sagrada del óleo del templo.

Yavé me trazaba un camino y me urgía a aprender la ciencia de la Orden de Leví. Y desde aquel día, acompañé a mi padre a aquel microcosmos de medicina y farmacopea. Asimismo aprendí a preparar el santo óleo para ungir al sumo sacerdote el día de la Expiación, y a tener preparada una redoma especial por si Dios tenía a bien enviarnos al Mesías Salvador. Yo rezaba todos los días para que el Altísimo eligiera uno de aquellos años para enviar al Ungido y que mis manos, o las de mi padre, fueran las creadoras del santo ungüento.

No cabía más honor en la tierra para un judío.

Aquellos años de mi pubertad fueron difíciles para Israel y nuestros corazones se incendiaron de ira y destilaron pesar. Palestina entera soportó el oneroso yugo del nuevo procurador romano Poncio Pilatos, quien protegido por el feroz antijudío Sejano, el favorito del emperador Tiberio, se comportó como lo que era: una hiena del desierto, un gobernante cruel, severo, corrupto y ladrón.

Extrañó en Jerusalén el ascenso fulgurante de Pilatos, quien, casado con una hembra de la familia imperial, había sido señalado como sospechoso del fallecimiento de Germánico, que le había dejado en bandeja el trono a Tiberio. Había sustituido al no menos corrupto Valerio Graco, el que había cesado al venal sumo sacerdote Anás, reemplazándolo por su yerno Josef Caifás, un saduceo al que manejaba a su antojo a cambio de la participación en negocios bastardos en los que ambos llenaron sus bolsas.

Los judíos soportábamos una tiranía que nos mantenía hundidos en el polvo de la humillación, y los amaretzin, comerciantes y tenderos, sufríamos impuestos abusivos difíciles de soportar. Solo los sadoki, la infame casta sacerdotal, cooperaba con Pilatos.

Mi padre y otros fariseos del sanedrín mantuvieron encendidos enfrentamientos con Caifás, al que tacharon de cobarde frente al déspota gobernador romano. Y habrían de pagarlo en el futuro.

El sumo sacerdote, que representaba la máxima autoridad religiosa y terrenal del pueblo judío, no alzó la voz ante la matanza de unos indefensos peregrinos galileos, cuyos cadáveres cubrieron el Patio de los Gentiles, acusados de soliviantar la paz del santuario con sus gritos antirromanos pero inofensivos.

Nada más arribar a Jerusalén al frente de la Legión XII, Pilatos instaló unos estandartes con las figuras de los césares Tiberio y Augusto en la Torre Antonia, sede de las cohortes romanas, y el águila romana fue enarbolada frente al mismísimo templo de Dios, contraviniendo el pacto firmado con Octavio Augusto de no hacer ostentación de imágenes de ninguna índole en tan sacrosanto lugar.

—¡Romanos, nuestra ley prohíbe la exhibición de ídolos! —gritábamos.

La ciudad estaba soliviantada y una legación de notables del sanedrín viajó a Cesarea para exigir a Pilatos la retirada inmediata de los lábaros paganos, entre ellos mi padre, que presidía la facción farisea. Como hombre sanguinario y tiránico, Pilatos los amenazó con cortarles el cuello allí mismo. Los cómplices saduceos quedaron callados. Pero sí hubo una respuesta. Los fariseos presentes, a una señal de mi padre Fazael, se arrodillaron, apretaron los puños y mostraron sus cuellos desnudos al sorprendido procurador, quien, impresionado por su fervor religioso, accedió a regañadientes a su demanda.

Mi madre Bosem, mi hermana Arusa y yo, conocidas las noticias, temimos por la integridad de mi padre, quien a su llegada manifestó preocupado a mi tío y a mí:

—La cautividad de Babilonia será recordada como un juego de niños con lo que se avecina, queridos míos —nos aseguró con un gesto de intranquilidad y frunciendo el entrecejo—. Ese nuevo procurador, Pilatos, es un hombre despiadado e insaciable.

—Nos hablan de la amistad de Roma cuando esos malditos Pompeyo, Craso y Casio profanaron el Santo de los Santos y expoliaron sus tesoros — intervino mi tío.

Mi padre bufaba furioso y yo tomé conciencia de lo que es ser dominado por otro pueblo de costumbres y creencias tan distintas. Hablé con voz queda:

—Un rabino galileo, Yeshua ben Josef, predica por Galilea un nuevo reino, cura a los enfermos y consuela a los desamparados, predicando la igualdad entre los hombres y la compasión como norma de convivencia. No niega el tributo al César y aunque él no se proclama, sus seguidores lo consideran el verdadero Mesías que esperamos. Quizá en él esté la esperanza de Israel.

Mi tío, hombre mesurado y prudente, se mesó su barba gris y dijo:

—Cada vez que surge un mesías, Israel sufre y padece. Al final, ese rabino galileo se convertirá en un mártir del pueblo, pues ni Pilatos, ni Herodes Antipas, ni Caifás transigirán para que ponga en riesgo sus negocios y la férrea pax romana, ¿entendéis? Ahora nos tocar probar la amargura de la humillación.

Me noté aturdido por la funesta opinión de mis familiares más queridos. Nosotros no comprendíamos cómo aquellos extranjeros podían creer en dioses de mármol tan estériles como infecundos, aunque ellos a su vez nos tachaban de adorar a un dios temible y despótico y amo de nuestras vidas, que además ponía trabas a nuestra felicidad. Pero ignoraban que en esa fe inquebrantable y en ese temor a Dios residía nuestra fuerza como pueblo.

Y como yo mismo, no había un solo israelita que no deseara la llegada del Libertador.

II SALOMÉ

Año XIII del reinado de Tiberio César

Recuerdo aquella tarde con nitidez diáfana, al poco de regresar mi padre de su misión a Cesarea. Mi tío, el reputado comerciante Zakay, al que yo amaba por su bondad y sabiduría, me envió como otras tantas veces a llevar unos productos al palacio de los asmoneos, donde en algunas épocas del año solía residir la familia de Herodes. Algunos componentes del linaje real habían acudido a la festividad del Suvuot, la que se celebra cincuenta días después de la Pascua.

Salí de la tienda, bordeé el muro oeste del santuario, crucé el puente y accedí al palacio que se halla frente al Atrio Regio del templo, y donde flameaba el emblema real herodiano. Portaba una caja repleta de tarros de aceite para el baño y de caros perfumes. Los haces de un sol anaranjado convergían sobre la fastuosa mansión regia, que parecía un crisol de oro. Pensé que se asemejaba a una primorosa pintura griega.

Hacía mucho calor y las moscas y el asfixiante mes de elul, a primeros de agosto, torturaban con saña a los jerosolimitanos. Sabía que, al reconocerme, los guardias que vigilaban el portón no me impedirían el paso para hacer la entrega en el aposento del mayordomo Sekhmet, como era la costumbre.

—¿Eres tú Ezra, el perfumista? —me preguntó el escolta al verme.

—Sí, soy el hijo de Fazael Eleazar —informé confundido por la novedad.

—La señora Salomé, la amirah, desea hablar contigo. Vamos, pasa conmigo para presentarte ante el intendente del palacio, el kurós Chuza.

Expresé mi extrañeza, pero lo seguí nervioso y con no menos diligencia hasta el aposento del orondo y rollizo palaciego, que me recibió con afecto. Crucé con él unos pasillos donde no percibí ninguna representación de animal, persona o dios, como prescriben las creencias judías. Todos sabíamos que la familia herodiana era maestra de la diplomacia y sabían cómo aparecer devotos ante el pueblo y los sacerdotes, aunque sus costumbres fueran abiertamente paganas e inmorales.

Vasallos interesados de Roma habían sometido al pueblo hebreo de forma tiránica desde el despótico Herodes el Grande, despreciando nuestra religión y tradiciones y oprimiéndonos con impuestos obscenos, mientras soportábamos sus ambiciones.

De sangre edomita, nabatea y árabe, la amirah Salomé II estaba casada con su tío, Herodes Filipo II, quizás el más justo de los gobernadores de la familia, que administraba la región del norte y oeste de Galilea con equitativo tino. Hija de Herodías, se comentaba en Jerusalén que era una lilit, un demonio, una mujer maliciosa y pervertida y la encarnación del mal, indecencias que había heredado de su bisabuela, la macabea Mariamne, esposa del viejo Herodes el Grande.

Aseguraban quienes la conocían que poseía la infinita perfidia de las mujeres paganas, amén de una exótica belleza, casi fatal, y que en la conversación directa esgrimía un inquietante temple y una agudeza sutil, como si conversaras con una cobra egipcia. Los jerosolimitanos la llamaban la Perra de Petra, pues solía exhibirse ante los hombres como una zorra de burdel, atrayendo sus lascivas miradas. No obstante, yo sabía que muchos sacerdotes del sanedrín la deseaban con desespero, cayendo en el mismo pecado que ella.

Ignoraba con qué clase de persona iba a encontrarme y estaba inquieto, pues yo era un joven inexperto en el trato con las mujeres. Me mostraría respetuoso.

De repente se acercó lo que me pareció un paje o doméstico palatino, un joven menudo de cuerpo al que yo conocía, pues asistía a la Academia del templo, que recibió la orden de Chuza de acompañarme hasta los aposentos de la regia dama. Supe después que pertenecía a la familia herodiana, ignoro si por sangre, por servidumbre o por tributo, y que se había criado en Cesarea y Tiberíades junto a los cachorros reales, acompañando a su señor, el suntrophos Herodes Antipas, con el que mantenía un cercano apego.

No parecía judío, sino idumeo, por su tez muy morena, cabello ensortijado y nariz aquilina, y advertí que se movía con gran autonomía por el palacio. No sin cierta prepotencia, me habló en un griego perfecto y, tras despedir al guardia, me dijo que me conduciría ante su señora:

—Me llamo Saúl, o Saulos, como lo desees, y te conozco. Eres Ezra

Eleazar, ¿verdad?, y uno de los discípulos predilectos del maestro Gamaliel.

—Así es Saúl. Puedes saludarme cuando me veas en la escuela del Templo —contesté cordial al hospitalario recibimiento del mozalbete.

Me condujo a un habitáculo abierto a un patio de rosales y adelfas, y me quedé en medio inmóvil, sin saber qué hacer. Se respiraba la benignidad del silencio y erráticos efluvios de un perfume dulcísimo a rosas de Sharon halagaron mis sentidos. Me acerqué al ventanal y palidecí, percibiendo un estremecimiento en mis entrañas.

—Espera aquí —me rogó.

En el centro geométrico del jardín se alzaba un estanque de chorros menudos donde flotaban los nenúfares, y en él, asistida por dos sirvientas, se clareaba la silueta de una mujer de formas exuberantes, aún joven, vestida con un tul de lino pegado al cuerpo que clareaba su perfil rotundo. Me quedé paralizado, boquiabierto. Se asemejaba a un lirio de marfil que hubiera brotado del agua. La visión me produjo una enfebrecida excitación y no podía apartar la mirada. Entregado a una extasiada observación, su visión estimuló mi virilidad.

Debía de tratarse de la princesa Salomé —pensé— por el número de esclavas y sirvientas que la asistían. De todos era conocido el baile que había ejecutado ante el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, demostrando en la frenética danza mayor lujuria que las bacantes de Lydia, o las bailarinas de Tiro.

Y aunque no se había quedado en total desnudez ante su padrastro y los asistentes a la fiesta, como prescribe la ley judaica, había constituido un escándalo mayúsculo en la comunidad del Templo. Y más aún al haber solicitado su madre, Herodías, la cabeza del místico profeta Juan el Bautista, aquel delirante predicador que vestía una tosca saya de piel de camello, que se alimentaba de miel, saltamontes e insectos y que predicaba la penitencia y la llegada del fin de los tiempos en las orillas del Jordán, en el vado de En Guedí.

Mientras observaba cómo salía del baño y era vestida con una clámide griega bordada con hojas de olivo, y arreglada con ajorcas y anillos, en un sensual y excitante ritual femenino, me pareció levitar fuera de la realidad.

Quedé seducido para siempre por la perfección de la belleza de la princesa.

No tardó en comparecer en la sala decorada con enseres egipcios y, cuando lo hizo, comprobé que se movía como un junco y andaba como una pantera de Nubia. Llevaba un gato egipcio gris entre sus brazos, al que acariciaba con una de sus manos y que soltó en uno de los divanes. Se atusó su mata de pelo perfumado y saboreó un higo recién cogido de una higuera. Pensé que, acostumbrados a tener decenas de concubinas, la dinastía herodiana sabía elegir a sus esposas. Era mayor que yo y de estatura media, y su belleza era cegadora, perfecta.

Su piel poseía el color de la miel madura; sus almendrados ojos, sombreados de estibio, eran de un negro azulado intenso, y sus largas pestañas destacaban junto a una cascada de pelo azabachado, aún húmedo. Los pies descalzos los llevaba tatuados con alheña, así como sus primorosas manos. Abrió la boca de cereza maquillada de acanto y detecté una dentadura perfecta.

Y a pesar de la fama de mujer fatal y sin escrúpulos que poseía, en aquel momento me pareció que nada deshonesto mancillaba su figura etérea. Sus penetrantes pupilas, tras el negror de su mirada, denotaban pasión, ingenio, gentileza y vitalidad.

—Acércate y toma asiento, muchacho —me invitó con suavidad en griego.

No le parecía aborrecible rebajarse a hablar con un perfumista y, como impelido por un resorte, besé el borde de su cíngulo de raso y me senté. Me dio la impresión de que se disponía a solicitarme algo de índole enigmática, o a practicar un ejercicio de seducción conmigo. No me extrañó, conocida la veleidad caprichosa de las cabezas coronadas de mi tierra. Aguardé inmóvil y asustado.

—Te preguntarás por qué te he hecho llamar —sonó su voz de címbalo.

—No me importa el motivo, señora. Nunca soñé con la recompensa de conoceros. Soy vuestro más rendido servidor —aseguré, atropellando mis palabras.

La reservada atmósfera del aposento fomentaba la confianza, y me dijo:

—¿Sabes que mi padrastro y mi marido te elogian?

—¡¿A mí, princesa?! Solo a Dios hemos de ensalzar —contesté abrumado.

—Eres joven aún e ignoras lo que los hombres maduros valoran su verga y su potencia viril en la cama, más aún cuando con los años disminuye — sonrió.

—¡Ah, os referís al afrodisíaco! Los Eleazar lo elaboramos desde hace años para dilatar la masculinidad. Yo he enriquecido considerablemente la fórmula y me siento muy orgulloso, mi señora. Mi padre le ha puesto mi nombre. ¡Alabado sea!

La curiosidad se me agitaba por dentro. Salomé buscaba la complicidad de un alma aliada, en medio de una ralea, la herodiana, donde todos conspiraban contra todos, se despreciaban mutuamente, buscaban el apoyo secreto de Tiberio para perjudicar al hermano y las mujeres de la familia no dudaban en intrigar, matar, envenenar o divorciarse para calentar las sábanas del macho más poderoso de la tribu.

Pero precisaba de unos oídos discretos como los míos. Lo intuí.

—Ezra, porque ese es tu nombre, ¿verdad? —habló con voz apenas audible—, lo que voy a pedirte debe quedar en la más absoluta de las reservas.

—Pronto seré sofrín, escriba, y mi oficio será el de guardar secretos —le contesté.

—Tú no sabes lo que es un secreto de verdad, o cómo son los entresijos de la familia del viejo Herodes, de Pilatos, de la corte imperial de Roma, o de esa laya de sacerdotes corruptos, hipócritas y libidinosos del Templo. Tus sabios e inocentes oídos estallarían de espanto si los escucharas de mis labios

—soltó con una sonrisa fascinadora.

—Me lo imagino, mi amirah, recordad que vivo en el santuario, y que estoy al tanto de cuanto se cuece de bueno y de malo en las cocinas del poder de Israel.

La princesa no pudo soslayar una mirada hacia mí de abierta simpatía.

—Aun siendo todavía muy joven, ¿estás casado? —preguntó sorpresivamente—. Como mujer considero que eres atractivo y que puedes aspirar a una hermosa muchacha. Tu posición en el Templo, esos ojos grises y brillantes, tu apostura, la nariz griega, ese hoyuelo en el mentón y tu abundante cabello te ayudarán mucho, te lo aseguro.

—Gracias, mi señora —aseguré turbado y con evidente sonrojo—. Pero aún no he contraído esponsales. Mi padre ya los ha concertado con una muchacha de Jericó de la tribu levita —la informé—. En breve la conoceré y la convertiré en mi esposa.

Percibí que Salomé poseía además un alma revolucionaria y rebelde. Dijo:

—O sea que la amarás después de conocerla. Es el sino de las hijas del padre Abraham. Los hombres ignoran que lo que no nace con pasión, no puede crecer. Nos cambian y nos venden como ganado. Se nos puede amar por ser bellas, por nuestra generosa dote, o por tener buenos sentimientos, pero se necesita de un relámpago previo, de una chispa que haga que penetremos en el corazón del hombre y el de él en el nuestro. Yo soy el pago de un pacto político, y por lo tanto también sufro esa frialdad en mi casamiento —me confesó con pesadumbre.

La consideración de Salomé me complació gratamente. No era propia de una mujer de alta alcurnia y de la que decían que era el paradigma de la lascivia, sino de una mujer poseedora de emociones. Dialogamos de política judía, y comprobé fascinado que era una joven muy ambiciosa, con fuerza y carisma, inteligente y sincera, sin las dobleces, las falsedades y los fingimientos de los que era tachada por los sacerdotes.

Estaba halagado con sus confidencias, cuando cambió de plática, y me soltó:

—Me siento muy satisfecha con el aceite de tocador que me vende tu padre, con los perfumes y ese electuario milagroso para mis desarreglos de la menstruación, que incluso he regalado a matronas romanas muy influyentes. Pero hoy requiero de ti otro producto más comprometido.

—Haré lo que me solicitéis, mi señora —dije anhelante y alzando la mirada.

—Diríamos que, relacionado con el veneno, ¿sabes? —adujo enigmática. Me quedé mudo. No salía de mi asombro con tan inconcebible petición.

—La familia Eleazar no fabrica bebedizos mortíferos, sino remedios contra ellos. Lamento de veras no poder serviros —la corté—. Va contra la ley de Dios.

Me noté incómodo al verme mezclado en asuntos ajenos y tan peligrosos que podían acarrear a los Eleazar la lapidación, o la cárcel. Mi padre me desheredaría si consentía en imaginar siquiera un tósigo para quitar el aliento de un semejante y menos de la familia reinante en Palestina. Sin embargo, la hembra real, lejos de inquietarse, llenó los ojos de ternura y me aclaró:

—Quizá no me haya explicado bien —rectificó—. Precisamente lo que deseo es un antídoto poderoso contra cualquier veneno conocido. Elaborar una ponzoña mortal es precisamente uno de los secretos mejor guardados por las féminas de esta familia real. Somos expertas utilizando el acónito armenio, la mandrágora, la cicuta, o el cardamomo indio. Yo lo que preciso es un buen antídoto, Ezra. No me malinterpretes.

—Eso cambia las cosas, alteza —aseguré emitiendo un leve suspiro—. Os prepararé un antiveneno que ya se usaba en los tiempos del Éxodo.

—En Jerusalén se dice que los Eleazar conocéis secretos de las plantas con los que muchos sabios caldeos palidecerían. ¿Podrá ser posible, Ezra? Pagaré lo que me pidas. He de confesarte que temo por la subsistencia de mi madre y de mi marido, y por eso reclamo tu reservada ayuda. No reina precisamente la concordia entre hermanos, y Roma acecha para desposeernos del trono. Hay que estar preparada.

No deseaba otra cosa que ser complaciente con tan fascinadora mujer.

—Aprovecharé el don que Dios nos legó en el desierto para facilitaros unas redomas de un eficaz antídoto que os regalaré con sumo placer, princesa, y al que deberéis añadir, no lo olvidéis, varias gotas de aceite purificado para acelerar su efecto, si es que tenéis que usarlo, Yavé no lo quiera —le revelé para evacuar su preocupación y agradecerle su sinceridad para conmigo.

—Me halaga que seas tan servicial. Gracias, muchacho.

Abierta la brecha de la franqueza, me consultó sobre las bondades de las plantas curativas y yo colmé su curiosidad. Era evidente que estaba a gusto y deseaba hablar con una persona ajena a la ralea regia, y que además conociera los secretos de la farmacopea. Se interesó por la fabricación de nuestros perfumes y por mis estudios en la Academia y, al rato, y a pesar del abismo que nos separaba, me animé a preguntarle:

—¿Injurio vuestra dignidad, amirah, si os hago una consulta?

—Hazla con libertad, Ezra. Ya tenemos un secreto en común —me instó serena y recogió el felino de uno de los cojines, donde ronroneaba.

Aquella mujer ejercía sobre mí una fascinación rayana en la excitación. Me atreví a mirarla directamente a los ojos y le manifesté mi reflexión. Deseaba saber su opinión, conociendo que no era judía, y por su insumiso coraje natural.

—¿Creéis en el Mesías que espera el reino de Israel, mi señora? —lancé la pregunta, ignorante de si iba a enojarse o llamaría a sus criados para que me arrojaran a la calle a patadas. Aguardé nervioso su respuesta.

Su mirada se reactivó ante mi indiscreta curiosidad. Se tornó grave y me dijo:

—No me tengo por persona religiosa. Por supuesto que no creo en esos dioses griegos y romanos que me producen risa, y detesto que divinicen a sus emperadores, les alcen templos y les ofrezcan incienso, pero tampoco concibo a Dios como vosotros, airado, vengativo, excluyente de los demás pueblos, eternamente agraviado y siempre dispuesto a castigar a su grey, o a quien quebrante la ley. Y esos arrogantes sacerdotes saduceos, ratas de los romanos, me causan repugnancia.

—¿Y sobre el Redentor que nos libre del dominio de Roma? —insistí, deseoso de su veredicto.

Me sentí mal al inmiscuirme en sus opiniones, pero las precisaba. Sonrió.

—¿De verdad, tú que eres un estudioso de las escrituras, piensas que surgirá un enviado que acabará con la dominación extranjera, destruirá a esa laya de sacerdotes venales y corruptos y llevará al pueblo a una edad de oro donde abunde la leche y la miel? Qué poco conoces la codicia de los gobernantes. Los saduceos nunca lo permitirán, ¿sabes? Y los romanos, menos aún, Ezra. No seas iluso, querido amigo.

—Es la esperanza secular del pueblo de Israel —afirmé.

Erráticas fragancias a rosas, jazmines y arrayanes entraron por la ventana.

—¿Y para qué? ¿Para que lo toméis por loco y lo matéis a pedradas? ¿No ha ocurrido siempre así? ¿No está el desierto lleno de los huesos calcinados de muchos profetas que aseguraban ser el Mesías? —me interrogó con su mirada fija en la mía—. Asúmelo de una vez por todas, Ezra. El pueblo judío es bárbaro e ignorante, excluyente e intransigente en su fe, que teme más que ama a un dios sombrío, insatisfecho y lleno de venganzas. Además, está cegado por reglas tan estrictas que lo apartan de la felicidad terrenal y de su disfrute. Y más pronto que tarde, Roma aplastará a Israel.

No pude soslayar una punzada de abatimiento en mi interior y reflexioné sobre sus palabras. De repente fue ella la que me preguntó a mí, taladrándome el alma. Yo jamás me hubiera atrevido a interrogarla sobre asunto tan controvertido en Israel.

—¿Y tú, crees que Johanan el Bautista fue también un Mesías?

Medité mi respuesta, pues su memoria estaba unida al encuentro reciente con Salomé, a la que acusaban de bruja intrigante. Sabía que había sido ejecutado por orden de Antipas, en el decimoquinto año del reinado de Tiberio, hacía muy poco, y que como yo mismo era hijo de la casta sacerdotal y un austero nazir, o sea un asceta de Hebrón con voto de ayuno y abstinencia de todos los placeres mundanos.

—No lo creo, mi señora, pero sí que fue un esenio de convicción, un hombre justo que luchó por la pureza del Templo y de nuestras creencias, que removió corazones dormidos y que bautizaba para purificar nuestras conciencias —dije lo que pensaba.

Salomé no deseaba dar por zanjada la cuestión, y como si deseara exculparse y estuviera resignada a lo inevitable, me preguntó:

—¿Y opinas que fui yo la culpable de su muerte, como cree todo Israel, y esos bastardos sacerdotes? Habla con libertad, Ezra. Me interesa conocer la opinión de un futuro escriba, hombre sabio y erudito en nuestro pueblo.

—No sabría deciros, mi señora —mascullé y apenas me salieron las palabras.

—¿Por qué el pueblo me arroga la responsabilidad en ese enojoso asunto?

—Yo solo soy un humilde levita, princesa, pero así es.

—Escucha —solicitó mi atención—. Qué poco conocéis a Herodes Antipas. ¿Tú crees que mi padrastro precisaba de la exigencia de mi madre, o de mí, para librarse del Bautista? Temía un levantamiento popular hacía tiempo, ¿sabes? Las mujeres valemos menos que un shelek de cobre para él, y la promesa hecha a mi madre en nada lo obligaba. Nos desprecia y utiliza, y nuestra opinión no cuenta. Lo del baile fue una argucia que utilizó arteramente, como una hiena que es. Yo dancé aquella noche como lo había hecho otras muchas veces, pero la decisión ya estaba tomada por él. Te pregunto, ¿acaso sus discípulos saben dónde está su cuerpo enterrado?

—No, no lo saben, según creo.

—¡Claro! Lo tenía todo previsto y lo hizo desaparecer para que su sepulcro no se convirtiera en un santuario de peregrinación y se mantuviera encendida la antorcha de la insurrección. Y eso hará con todos los mesías que surjan en Israel. Los judíos ignoráis cuánto gusta el poder a los hijos de zorro de Herodes el Viejo. Y ni que bajara el mismo Elías rodeado de ángeles, atenderían a sus consejos. Ni mil profetas, ni cien sumos sacerdotes, lo apartarán de la jerarquía de sus dominios y de su deseo de ser coronado como rey de Judea. ¿Entiendes, Ezra?

La lindeza de la dama principesca me resultaba ilimitada, pero sus certeros argumentos sobre el poder del templo y del trono me habían convencido, y así se lo hice saber. Y desde aquella tarde de verano, la amirah Salomé reinó única en mi corazón.

Y aunque yo sabía que era una fruta prohibida y que estaba obligada por intereses de gobierno, su exotismo, su sutilidad y su certero discernimiento hicieron presa en mi alma.

Cometí un capital error en convertirla en mi amor platónico y amarla solo con el pensamiento. Me hizo sufrir, pero yo era un joven inexperto en el mundo de las mujeres y por aquel entonces no conocía cómo actuaban y mucho menos lo que pensaban. Siempre he venerado a las mujeres, pero ahora sé que nunca te dan lo que deseas.

—En unos días enviaré a Saulos por las redomas. Te agradezco tu compañía y tu lúcida conversación. Y te daré un consejo para tu futuro como maestro del Templo: no te fíes de esos dos buitres que se llaman Anás y Caifás. Venderían a sus propias madres por un denario. Preocúpate solo de la obra de Dios —me aconsejó fraternal.

La princesa Salomé me despidió con un gesto cómplice, inusualmente cálido para una mujer de su rango. Me había explicado la falsedad de su descrédito por la decapitación del Bautista, y pensé en la malicia sobre los rumores de la casa real.

—Que Dios te guarde, Ezra —me despidió insinuante.

—Quedad con Él, mi princesa —le contesté arrobado.

El gato de color gris me ignoró y corrió detrás de su ama.

Al salir del palacio una pastosa calima velaba el ocaso que se precipitaba sobre Jerusalén. Retumbaban las trompetas del Templo convocando a la oración vespertina y, mientras regresaba, olí la vivificante fragancia de las higueras, cipreses y cinamomos. Mi mente no podía olvidar a aquella mujer fascinante que se había grabado como el sello en el lacre en todos los poros de mi cuerpo, aunque mi padre me asegurara que la descreída y corrompida Salomé pertenecía a una raza de víboras sin alma.

Desde aquel día la amé en silencio y supe que toda mujer con la que intimara debería parecerse a la princesa Salomé, con la que había mantenido una impensable plática de confidencias. Y desde ese momento presidió mis mórbidas ensoñaciones.

Y su imagen invadió mis solitarios pensamientos, y mi existencia.

III

JOSEF BEN CAIFÁS

Año XIII del reinado de Tiberio César

No me sentía reconfortado con el recuerdo de la princesa, antes bien, sufría.

Deseaba ardientemente verla de nuevo, y aproveché la adquisición mensual de esencias y aceites que hacía la familia real. Pero fue en vano. Salomé parecía haberse esfumado de Jerusalén, pero no de mis pensamientos. Intenté en varias ocasiones verla con el subterfugio de entregarle unas unciones de baño, pero los guardias me aseguraban que no se hallaba en el palacio, o que una indisposición no le permitía recibirme.

Fue entonces cuando comprendí que los amores imposibles suelen convertirse en un maldito tormento que te roe el alma. Así que el alacrán del recuerdo de Salomé, por muy inaccesible que fuera, se convirtió en un mordisco constante en mis entrañas. Hasta tal punto fue doloroso que una melancólica tristeza se apoderó de mí.

Siendo ya un muchacho crecido, proseguí, no obstante, con mis estudios talmúdicos en la Academia de Gamaliel, huyendo de mi mustia nostalgia, hasta que pasados dos meses convertí la añorada figura de la princesa en una idealizada e inalcanzable quimera, y comprendí que no podía amar una mera ilusión, si no quería entrar en los dominios de la locura.

Solo mi madre percibió mi tristeza, y un día me habló al corazón:

—Ezra, no sé quién es la mujer que te hace sufrir, pero ya que eres un hombre debes saber que el amor vive del dolor, pero la vida vive del amor, hijo mío. En la primavera próxima conocerás a la que será tu esposa y tu corazón amará y se sosegará.

Dios, recién iniciado el otoño, nos mostró en el cielo su rostro perfecto de luz.

El día décimo del séptimo mes de tishri, celebramos la Fiesta de la Expiación, o Yom Kipur, coincidiendo con el año nuevo judío. Jerusalén se me ofrecía como un vergel de frescor, finalizada la canícula agobiante y desaparecidos los enjambres de moscas enojosas. La Ciudad Santa de los hebreos parecía suspendida entre el oasis de olivos de Cedrón y los bosquecillos de Getsemaní.

La esperada solemnidad significaba el momento en el que el Creador juzga las acciones de su pueblo elegido, además de ser uno de los días más sacrosantos para Israel. Corrían dulces los aires del valle de Hebrón que, todavía verde, brindaba ramas de mirto a los jóvenes para adornar la celebración.

En el huerto de mi casa, guardado por un muro de hiedras y bejucos, mi madre y mi hermana hacían los preparativos para la celebración. Los días se alteraban y recibíamos obsequios de nuestros parientes. La víspera, mi padre frunció las cejas al concluir la comida, se apartó un irritante tábano de la barba y anunció a toda la familia:

—Este año, Ezra, mi hijo primogénito, será el que elabore el aceite de la santa unción al sumo sacerdote. Él también me acompañará al atrio de los Sacrificios, donde ambos se lo ofreceremos. Espero que comprendas el honor que te concede el Altísimo.

—Me siento orgullo de ser un levita y de pertenecer a la sangre Eleazar — dije.

Los dos nos dirigimos al herbolario, y tras besar la mesusá, la cajita amarfilada que pendía del dintel con unos versículos bíblicos, entramos. Se respiraba como siempre un aire de severidad y el aroma empalagoso a sándalo, lavanda, nuez moscada y aceite purificado. Mi padre me vigilaba, pero no hubo de corregirme en nada.

Utilicé la fórmula magistral que mis antepasados habían manipulado desde los tiempos de Moisés y compuse la aromática emulsión del color del oro puro. Se trataba del aceite más sagrado del pueblo de Israel —el de la unción— que aún no había sido derramado en la cabeza de ningún judío que hubiera sido proclamado Mesías, a pesar de que los profetas germinaban en Palestina como la hierba.

La receta era harto sencilla, y estaba escrita en el libro del Éxodo. El aceite puro era su principal componente, aunque hube de añadirlo en una mezcla medida de mirra fluida, canela, caña aromática y perfume de casia, que lo convertían en una esencia dulce y fragante. Mi padre me observaba, y al concluir la operación y llenar una vasija de ónice hasta el borde, me observó con ojos vidriosos y me besó las mejillas.

—Ezra, tú serás el sustento de mi vejez y el orgullo de los Eleazar, a pesar de la eterna incertidumbre del pueblo de Israel y las enojosas acciones del nuevo procurador romano, que esconden la amenaza de exterminación de nuestro pueblo —me dijo.

Mi padre era un hombre piadoso y honesto, y lo abracé enternecido.

La mañana de la celebración, las cúpulas y murallas de Jerusalén relucían entre el vaho del amanecer. Durante diez días habían sonado las tubas del templo convocando al pueblo al arrepentimiento.

El día del Perdón, el Yomá, retumbaron las trompetas en el abigarrado caserío de la capital de Judea. Y el pueblo en tropel, abandonando jergones y lechos, y vestido con sus mejores galas, acudió para asistir al fasto de la Expiación. Salimos mi padre y yo ataviados con túnicas de lino de un blanco inmaculado, el efod, con el turbante del mismo color de los levitas y el aceite sagrado entre mis manos trémulas.

Cruzamos la Puerta de las Ovejas y el muro del acueducto de la Ciudad Alta, tras el que emergía el colosal templo de Herodes, el segundo construido en Jerusalén tras el de Salomón. Mientras caminaba junto a mi padre pensaba que la morada del Altísimo se había prostituido y que su espíritu ya no habitaba allí, escandalizado por la codicia que reinaba dentro de sus parapetos y cuyos únicos causantes eran los helenizados saduceos, una calaña detestable, soberbia y arrogante.

El santuario estaba rodeado de tenderetes de lana, aceite, harina, ropa, ganado, grano, frutas, tórtolas, utensilios de hierro, pan recién horneado, joyas, sandalias y bebidas. A voz en grito regateaban los mercaderes y levitas con los peregrinos llegados de la Diáspora, y lo hacían en griego, hebreo y arameo. Otros imploraban:

—¡Que quede mi mano yerma si algún día te olvido, oh Jerusalén!

¿Podría morar el Señor de los Ejércitos entre tanta desacralización, traición, trato y avaricia? Solo la devoción del pueblo era pura y el deseo de que nos enviara al prometido. ¿Pero anhelábamos un guerrero libertador? ¿Un príncipe de paz?

—¡Bendito sea Yavé, hasta el día que nos envíe al Elegido! —rezaban.

El día de la Expiación significaba para la nación hebrea la gran manifestación del sumo sacerdote Josef Caifás ante el pueblo de Dios. Era el día de la prueba de su absoluto poder. Según mi padre y la orden farisea a la que pertenecíamos, se había convertido en un títere de los romanos, con quienes compartía negocios comunes y el control férreo de los judíos de las cuatro provincias. Lo saduceos eran una plaga.

Hasta la sangre reseca de los animales sacrificados la vendía para abonar tierras. Enfrentado a los fariseos, Caifás otorgaba los cargos sacerdotales entre los de su secta y su familia, que no vivían para glorificar al Templo, sino para vivir de él y mostrar toda su vanidad mundana ante los fieles. En sus almas no anidaba un sentimiento de pueblo elegido de Dios, y mucho menos el espíritu de la ley de Moisés.

Estrechamente ligados a la intrigante familia de Herodes y a los procuradores de Roma, mostraban un escaso celo por el sacerdocio y una fría religiosidad. Por eso jamás permitirían que un revolucionario mesías, fuera el Bautista u otro cualquiera, acabara con su crónica de complacencias, riquezas y pingües negocios.

Inmerso en aquellos pensamientos, crucé junto a mi padre el Patio de los Gentiles, centro de la actividad pública del Templo, donde una cohorte de la XII legión Fulminata, al mando del general Liviano Malio, vigilaba el ceremonial y a un grupo de revoltosos galileos, ¡siempre los galileos!, que besaban las losas del patio con devoción. Sacerdotes y doctores del Talmud se dirigían como nosotros al Pórtico de Salomón, ocupado por centenares de levitas revestidos de blanco. Aquel día santo habían abandonado sus ocupaciones en las oficinas de recaudación, en el altar de los sacrificios, en los archivos, en el tesoro y en el registro, y se arremolinaban en los atrios.

Entre el murmullo de los peregrinos y los balidos de los corderos, los sacerdotes movían sus labios alzando retahílas de plegarias al cielo y otros tocaban arpas y pífanos y cantaban canciones ancestrales, cuyos orígenes se perdían en el peregrinaje por el desierto del Sinaí, tras la esclavitud de Egipto.

En las laderas del monte Escopo se distinguía un mar de tiendas donde pernoctaban los peregrinos llegados de Idumea, Samaria, Judea y Galilea, los cuatro territorios que formaban la Palestina de mi infancia.

Un haz de luz áurea gravitaba sobre las columnas griegas de oro y blancura marmórea que sostenían las tres naves del Patio de las Mujeres. Allí era donde los maestros Gamaliel y Shenaya nos enseñaban los secretos del Talmud de Babilonia cada mañana. Tras cuarenta años de obras, aún se realizaban trabajos en las defensas de los cuatro patios para hacerlo más suntuoso que el de Salomón.

Pasamos ante la Cámara del Tesoro, en el Patio de las Mujeres, que tiene la forma de macho cabrío y la Cámara de los Siclos, la que guardaba un fabuloso tesoro, acopiado con lo que debía pagar todo varón al Templo cada año.

De repente me quedé paralizado, boquiabierto, mudo. Era ella.

En un lugar destacado, descubrí a la princesa Salomé junto a otros miembros y damas de la familia herodiana, que asistían al fasto religioso. Una dulce aparición.

Magnetizado por su súbita presencia, tiré del brazo de mi padre, con el pretexto de buscar un sitio más accesible de paso, y pasé frente a ella, para comprobar al menos si me recordaba y contemplar su indeleble belleza, que aún alteraba mis pulsos. Mis ojos la examinaron vacilantes y arrobados. El corazón me golpeaba como el martillo en un yunque, y su hermosura me pareció incomparable, afectada por la solemne gravedad de la realeza.

Parecía una diosa pagana engalanada con una túnica bordada de pedrerías y tocada con un peinado cónico, exornado de peinecillos de plata. Un velo traslúcido de seda ocultaba su rostro ovalado, pero no sus inmensos ojos. Ignoro por qué, pero para mí aquella hembra inundaba el santo lugar de incitaciones.

Dominaba la escena, y todo el mundo murmuraba y la miraba, majestuosa entre el vaho vaporoso de los sahumerios de incienso y sándalo. Miró directamente a mis ojos, y a mi turbación contestó cerrando y abriendo sus párpados maquillados con lapislázuli. Me dedicó una abierta sonrisa que adiviné bajo la gasa y un leve movimiento con su mano tatuada de alheña, y yo, reconocido, incliné la cabeza con respeto.

Fui inmensamente feliz. Su amistoso y adicto gesto inundó mi alma de dicha.

Sonó el shofar, el cuerno sagrado, y las tubas de plata, y nos abrimos paso entre el gentío. Accedimos al Atrio de los Sacerdotes donde nos aguardaba el sumo sacerdote, Josef Caifás, quien, en actitud altivamente repulsiva, se hallaba rodeado por los miembros del sanedrín, distinguidos por sus largas barbas y guedejas. Lo acompañaban el regente de Galilea y Perea, Herodes Antipas, su hermano Arquelao, etnarca de Judea, y el coro de músicos levitas que tocaban los címbalos y cítaras.

Transitamos bajo el arco de la Puerta de Nicanor e ingresamos en el Atrio de Israel, donde nos descalzamos. Los capiteles de las pilastras, el friso, los resaltes y las púas de oro de la techumbre, para evitar que anidaran las aves, cegaban con el sol.

Recuerdo que iba tan enfrascado en mis cavilaciones sobre el encuentro con la princesa Salomé que no vi a Caifás hasta que estuve frente a él. El sumo sacerdote exhibía una personalidad ostentosamente equivocada y una arrogancia repugnante.

Poseía un rostro anguloso y cejas pobladas y sus retinas brillaban siempre como si estuvieran encolerizadas. Su semblante daba una impresión de apatía y de desprecio. Había permanecido en el Templo siete días para evitar cualquier impureza, realizado cinco veces el mikvé, el baño purificador, y su rostro estaba macilento y demacrado.

Aunque yo ya pertenecía a la élite sacerdotal y en dos años sería nombrado escriba, comprendí mi insignificancia ante él. Ataviaba su oronda humanidad con las ocho prendas sagradas, el bigdeikódesh, cuatro semejantes a las de los sacerdotes y otras cuatro que le eran exclusivas por su rango y que, por su valor y desprecio a nuestra fe, eran guardadas por los romanos en la Torre Antonia. Vejatorio agravio para los judíos.

Formaban las vestiduras sacras la larga túnica azul, la faja dorada — oculta por su barba patriarcal—, los bajos ribeteados con hebras de oro y campanillas, los bordados con filigranas y el riquísimo peto con las doce gemas distintivas de las tribus de Israel, asegurado con cadenas de oro y plata.

Jactándose como un pavo bajo su espesa capa de orgullo, Caifás tocaba su testa de abundante cabello gris con una mitra y la corona que llevaba inscrito el lema Santidad para Yavé. En las hombreras del efod lucía dos valiosas piedras de ónice. Con todo aquel boato deslumbrador se asemejaba a un rey con sus atributos de gobierno religioso y civil, y el pueblo así lo consideraba, reverenciándolo.

Unos levitas se aproximaron a Caifás con un ternero y dos cabras para que las bendijera. Una sería soltada y conducida por un sacerdote al desierto de Azabel como chivo expiatorio y portadora de los pecados del pueblo, y los otros dos animales serían sacrificados de inmediato, significando que toda existencia pertenece a Dios.

Caifás esgrimió una ligera y forzada inclinación de cabeza al vernos.

Mi padre lo saludó devotamente, untó su cabello y barba con unas gotas de aceite sagrado y le entregó en la mano la redoma con el óleo de la Santificación que yo había elaborado, para que en el Santo de los Santos encendiera el candelabro de los Siete Brazos, que tenía la misma forma de una planta que nuestros antepasados encontraron en el desierto, la salvia, y ungiera con unas gotas el Trono del Altísimo. El sumo sacerdote alzó los brazos y declamó mirando al pueblo:

—«¡Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todos los objetos santos que estaban en él! ¡Y roció el altar siete veces para santificarlo!».

No podía estar más orgulloso. Mis manos habían elaborado aquel óleo sacro.

Todo judío sabía que en el Santo de los Santos no entraba la luz solar, y que, en él, el sumo sacerdote consultaba al Todopoderoso sobre el camino a seguir en los difíciles asuntos que comprometían a Israel, en aquel momento bajo el yugo de Roma. O al menos eso pensábamos los más inocentes. Pero en la mente de Caifás solo reinaba el dinero y el beneficio y poco le importaba que le hablara, o no, el Dios invisible.

Caifás recitó la jaculatoria habitual de las grandes ocasiones: Sch ‘ma Israel Adonay Elohenu Adonay Ekhod, «Oye Israel, Yavé es nuestro Dios, Yavé es único».

Josef Caifás confesó ante el pueblo que él también había pecado y tras ser escuchado realizó la primera entrada en el tabernáculo vacío que tenía forma de cubo y donde se respiraba la impavidez de la piedra sagrada. En lugar tan venerable debía presentar ante el Todopoderoso la ofrenda del desagravio, en presencia del Arca de la Alianza que guardaban dos querubines alados, tallados en madera de olivo repujada de oro, y de la que emanaba un intenso aroma a cera, incienso y aceite puro. La primera vez le ofreció incienso y tardó mucho en salir, angustiándonos a todos, pues creíamos que el airado Yavé le estaba comunicando cosas terribles para Israel.

Suspiramos sacerdotes, autoridades y pueblo, cuando vimos su figura traspasar el santo velo. Ingresó por segunda vez para rociar el lugar con sangre del novillo sacrificado y ofrecérsela al aceite sagrado que habían elaborado mis manos.

Luego repitió la ceremonia con la sangre del macho cabrío, y al aparecer ante el doble velo, cargó con los pecados del pueblo al animal que debería ser abandonado en el desierto. Luego con voz cascada proclamó que nuestros pecados estaban perdonados por el Padre Eterno que velaba por su pueblo elegido.

Entonces estalló un gran regocijo. Los levitas tañeron sus kinnor o cítaras, y centenares de palomas, tórtolas y pájaros salieron en estampida hacia las murallas. Al fin, el pueblo, tranquilizado y jubiloso, fue abandonando el recinto entre rezos y cantos.

Pero en aquel momento ocurrió un hecho trivial y desagradable, que a la postre decidió mi futuro y el de mi familia, y que jamás pude relegar al olvido por las funestas consecuencias que nos ocasionó. Cuando mi padre se despedía de Caifás, este lo miró con una frialdad oscura e inextricable. Sin interés aparente lo interpeló con palabras muy duras. Yo, que estaba a unos pasos, escuché el reproche que le dedicó y que me heló la sangre.

—Eleazar —le musitó en voz baja, dejando ver sus dientes inclinados y amarillentos—, no estuviste afortunado en el sanedrín oponiéndote a la financiación del acueducto con el tesoro del Templo. El procurador Pilatos conoce quiénes sois los fariseos que impugnáis el proyecto y te aseguro que no es bueno para vosotros. ¿Entiendes?

Mi padre agitó su cabeza con gestos de incredulidad y en mí produjo un efecto disonante que llegó a humillarme.

—No nos resistimos a su construcción, Josef. Solo que esquilmar el tesoro sagrado nos parece sacrílego. Es dinero santo y del Dios que acabas de ver cara a cara —contestó mi impulsivo padre, concluyente pero respetuoso—. Bastante tienen los romanos para construirlo con el dinero que nos roban de los impuestos.

Caifás lo miró con desconfianza, perdiendo su solemne aplomo. No permitiría a nadie que entorpeciera sus sucios y poco claros negocios del Templo.

—Fariseos y saduceos hemos de hacer causa común con los romanos y aprender a satisfacer los deseos de Pilatos, o correrá la sangre en Israel — replicó terco.

Mi padre contestó con un matiz de discreción y mesura.

—¿Debo pensar que tus deseos son también los del romano, Josef? — preguntó mi padre conciliador—. Nuestro compromiso debe estar con nuestro pueblo, no con Pilatos.

Un gesto de hostilidad cubrió las mejillas del altivo sumo sacerdote y su aguileña nariz se arrugó de forma despreciativa. Una cólera sorda lo roía y sus ojos insensibles descansaron sobre nosotros. Adelantó desdeñoso su labio inferior, y replicó:

—Hablas con demasiada osadía, Eleazar. ¿Tú también eres de los que se oponen al tributo al César? Puedes lamentarlo en un futuro.

De repente me volví rabioso y olvidé mi condición de aspirante a escriba.

—Sumo sacerdote, vuestra única lealtad debería ser para Israel —dije. Caifás desvió con ojeriza sus pupilas de ave rapaz, clavándolas en mí. Me

azoré.

—¡Extrema tu prudencia, joven! —exclamó Caifás, airado—. Guarda tu lengua de cachorro temerario. Para Roma solo somos una mácula en el mapa de su colosal imperio. Nos toleran porque les servimos como paso de caravanas hacia Arabia, Antioquía y Palmira. Pero deja que se perturbe la paz en Palestina y nos aplastarán como se aplasta a un escorpión venenoso.

Mi padre se había quedado perplejo con mi repentino atrevimiento y me miró con ojos compasivos, aunque impresionado. No éramos unos ingenuos para creernos su preocupación por la sed del pueblo. Para él, el acueducto supondría un negocio cuantioso y de la parte del tesoro del Templo obtendría una sustanciosa parte.

—¡Andaos con cuidado! —Soltó un enigmático gruñido que nos dejó sin habla.

Una insidiosa corriente de desconfianza se abrió entre el saduceo y nosotros. Caifás nos lanzó de nuevo una mirada de ira y reto y mis piernas temblaron pues comprendí al instante que en sus pensamientos se abrían negros abismos de venganza. Sus tentáculos eran largos y bajo sus ostentosas vestiduras sacerdotales escondía garras de ave rapaz. Una expresión de disgusto curvó las comisuras de los labios de mi abochornado padre, que se vio injustamente señalado.

A mí me pareció una ligereza indigna de un sumo sacerdote de Israel y reprobable a los ojos del Altísimo, pero también conocía que él y su facción saducea poseían poderosos medios de disuasión. Caifás era una amenaza latente.

—No te preocupes, hijo, aunque es un hombre calculador y perverso que se cree a salvo de todo castigo, su codicia será algún día su perdición —me aseguró.

Mi padre me ocultó la magnitud que encerraban sus palabras, pero aquel día comprendí cuán fiero enemigo poseería en adelante la familia Eleazar.

Y sus adversas consecuencias no tardaríamos en sufrirlas con aspereza. Jerusalén era un remanso de paz y la luz rojiza del ocaso comenzaba a

espesarse.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Antigua

Periodo: Imperio Romano

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Oleum. El aceite de los dioses"

El protagonista de la novela es un judío de nombre Ezra ben Fazael Eleazar versado en la elaboración de aceite, perfumes y filtros cuya familia era la encargada de preparar el aceite para el Templo de Jerusalén.

Por esta Jerusalén del siglo I, junto a Eleazar se nos dibujan personajes como Poncio Pilato, Salomé, Anás, Caifas, Jesús de Galilea, Herodes Agripa, Herodes Antipas, entre otros, recreándonos excelentemente el ambiente de esta ciudad.

Por circunstancias, Eleazar es vendido como esclavo en la Roma Imperial desfilando por nuestros ojos personajes tales como Séneca, Calígula, entre otros, lo que da lugar a que nuestro protagonista se traslade a la Hispania romana para hacerse cargo de la elaboración del aceite de la Bética, el de mayor calidad que se recibía en Roma, y en donde tendrá que afrontar una serie de misteriosas desapariciones del preciado líquido.

Como todo lo que hace Jesús Maeso, una novela perfectamente documentada he hilvanada de tal forma que el lector no levantará la cabeza hasta el final del último capítulo

Presentación del libro por el autor en Radio Úbeda de la cadena SER