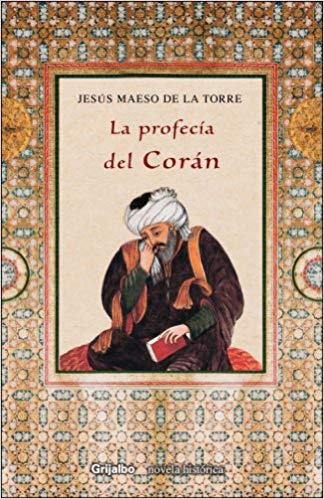

La profecía del Corán

La profecía del Corán

El día del prodigio

Sobre la tibieza del alba se escuchó el galope de un corcel que se acercaba.

Al cabo, el jinete se detuvo en los cañaverales del río, se irguió sobre los estribos para ver si era observado. Siguió un momento de desesperante calma y un golpe seco, como el zambullido de un remo en el agua. Luego el cabrioleo del caballo y una grotesca silueta desapareciendo entre las sombras imprecisas.

Dos viajeros que dormitaban entre los herbazales despertaron alarmados, pero tan sólo percibieron el bufido de las bestias pastando en la algaida y el croar de las ranas. Huían de la pestilencia y de las catervas de flagelantes que infectaban Palermo, Calabria y Provenza, temiendo que Dios dispersara el vómito negro por las merindades de Aragón y Castilla. Y después de eludir no pocas dificultades por trochas y caminos inacabables, aquel sorprendente trance los inquietó.

El más viejo se incorporó acuciado por una malsana curiosidad, soltó el tabardo y asiendo un cuchillo corvo se dirigió al lugar donde se había detenido la cabalgadura, mientras su compañero de viaje se revolcaba en el capote como un gusano soñoliento. Caminó medrosamente y a pesar de la escasa luz vio un fardo que poco a poco se sepultaba en el légamo de la ribera, que se espesaba cenagosa. Se fijó con intensidad, escapándosele un lamento de incredulidad.

—Que pierda mi alma si no parece una criatura —se sobresaltó.

Atrajo hacia sí el bulto y deshizo el burdo nudo, apareciendo ante sus ojos el cuerpecillo exánime y ensangrentado de una recién nacida envuelta en una toca de lino blanco que despedía una fetidez hedionda.

—Por Cristo Crucifixo.

Escupió mientras se incorporaba su compañero, que exploró minuciosamente el atadijo y quedó agarrotado por la brutal impresión. Advirtió su boca abierta, y la lengüecilla negruzca inclinada hacia un lado.

—Es una criatura nonata y ha sido extraída de las entrañas de la madre antes de cumplir la luna —aseveró con irritación—. No obstante, la envoltura me es familiar.

—Monjas del Císter —explicó el viejo—. He pasado media vida entre claustros y conozco esta mantilla. Hábito de San Bernardo, créeme.

El joven la cubrió con ternura sintiendo un aguijonazo de desesperanza.

—Ni en los conventos se administra ya caridad —se lamentó.

—Algunos se han convertido en burdeles para nobles donde la lujuria resulta lícita. La enterraré para librarla de las alimañas —dijo el anciano—. Seguro que ni tan siquiera le han administrado el santo crisma. Una cría no nacida y difunta acarrea malos augurios.

—La barbarie y la impiedad se han adueñado de estos reinos —comentó su compañero—. Prepara las caballerías. Las puertas de la ciudad se abrirán pronto.

El buen tiempo se había mostrado al fin convocando los aromas perfumados de la primavera, aunque el día había apuntado gris, lamido por un sol broncíneo de velados tonos púrpura. Los dos viajeros, mudos y con los humores alterados, cruzaron los Alcores y se unieron al tráfago de transeúntes en dirección a la ciudad que despertaba del letargo nocturno estimulada por los primeros humos. El anciano, acomodado en el pescante, gobernaba una desvencijada tartana en la que colgaban bolsas de dientes, huesos, lancetas para hender y sangrar y vasijas con brebajes, ungüentos y emplastos, mientras el otro lo seguía sobre una mula rezongona.

En la lejanía se oyeron los crujidos de los portones que se abrían de par en par; adelantaron a una hilera de ciegos que hilvanaban sus letanías de jaculatorias y llegaron al promontorio de Santa Justa, donde se detuvieron para contemplar el diamantino perfil del emporio del sur, Sevilla, su añorado destino, abrazado como una hembra opulenta por sus rojizas atalayas.

Un mes largo de rutas inseguras, navegación incierta y privaciones sin término, acumulaban en sus espaldas los dos viajeros, pero, por fin, ante sus ojos emergía la urbe fronteriza levitando entre el apacible regazo del Guadalquivir, la pureza de su caserío y el vergel de su alfoz, donde florecían los cidros, palmeras y arrayanes. Entre las almenaras gallardeaban como relicarios el baluarte alminar de la catedral con las cinco esferas doradas y la media luna, y la Torre del Oro, la Burj al-Dhahab, cuyos azulejos heridos por el fulgor de la amanecida parecían espejos.

La mirada del más joven, un doncel de aspecto galán, aunque sobrepasaba con creces la veintena, se iluminó con la apacible imagen que había surgido ante ellos, prendado de su calidez. Aspiró las fragancias cerrando sus ojos serenos que tanta confianza inspiraban en sus semejantes, se quitó el bonete de fieltro verde y dejó al descubierto una nariz aquilina sobre un poblado bigote, perilla pulcramente recortada y una corta melena castaña que enmarcaba un semblante aceitunado y varonil. Aunque algunos lo despreciaban por ser físico y sanador, sabía conducirse como un caballero.

—Me lo dice mi instinto, Farfán, aquí olvidaremos nuestras penas y cimentaremos un futuro halagüeño. Y si el Creador nos ayuda, la vida nos mostrará su cara más grata —le aseguró a su acompañante, un anciano achaparrado, de edad indefinida, piel marchita y cabellera estriada de hebras blancas, que lo miró enarcando sus cejas enmarañadas.

—Nuestra vida consiste en trajinar con este carro de aquí para allá, curar pústulas y flujos y comer pan leudado con cecina, así que tanto me da sentar mis posaderas aquí, en Zaragoza o en Toledo. Soportarla se está convirtiendo para mí en el heroísmo supremo —fue la lapidaria respuesta.

—La existencia es un bien mezquino, lo sé, pero indispensable, y tanto las risas como las lágrimas merecen por igual nuestra consideración —le sonrió el joven arreando la mula.

Dejaron a un lado las exuberantes huertas, mientras el viejo Farfán desviaba su mirada hacia una bandada de cornejas que atravesaban los baluartes en vuelo alocado.

—¡Mal fario! Pájaros agoreros por la siniestra. —Y frunció el entrecejo. Rebasaron a una cuadrilla de braceros en el acueducto de la Puerta de Carmona, una de las catorce que jalonaban el lienzo amurallado, y se adentraron en la urbe tras desembolsar un maravedí por el portazgo a un malencarado oficial que husmeaba leprosos ocultos entre las cofradías de los tullidos, o algún moro granadino encubierto en las recuas de acémilas. Para los recién llegados, descubrir un burgo tan opulento como Sevilla y sumergirse en su cotidiana confusión, era puro deleite.

Las blancas plazuelas adornadas con geranios, los adarves de zócalos amarillos, los mercados y las callejuelas se les ofrecieron con sus efluvios a fritangas y especias, transitados por una bulla de buhoneros, damas perfumadas, zagales de sonrisas cándidas, clérigos arrogantes, atareados aprendices y ciudadanos ociosos, que se apartaban al paso de los carromatos, en su caótico transitar hacia el puerto, atestado de galeras y exóticas mercaderías de Oriente, Flandes, Berbería y África, al baratillo de los Alatares o al mercado de los alfareros de El Salvador.

Atraídos por la exuberante munificencia, se encaminaron hacia el Alcázar, esquivando con apremio el «¡agua va!» de los bacines nocturnos, dándose de bruces con las gradas de la antigua mezquita árabe, convertida por el Cabildo en catedral de Santa María de la Sede, y con el alminar morisco, ahora campanario cristiano, cuya integridad había exigido el rey Fernando a los vencidos almohades so pena de pasarlos a cuchillo si tocaban uno sólo de sus sillares.

Siguieron por las callejuelas de Francos y, al desembocar en la plazoleta de San Francisco, contemplaron a tres reos horrendamente torturados, posiblemente malhechores o judeznos, agonizando en el cepo y atormentados por enjambres de moscas y por la sed. Un sodomita, con los ojos vaciados y convertido en una pura llaga, padecía en la picota el escarnio de los paseantes entre gemidos. «Reo del pecado nefando», se leía para escarmiento en una tablilla colgada al cuello. El criado escupió sobre el bujarrón y se santiguó, mientras el joven apartaba la mirada. Para un solo día le parecía haber soportado sobrada crueldad.

Escudriñaron entre las tiendas del zoco de las especias y se detuvieron en el zaguán de un establecimiento singular, atraídos por el rumor de aguas que discurrían en los aljibes y por los sahumerios de espliego y sándalo que exhalaba el hamman morisco. Se trataba del baño de la Reina Juana, ubicado a espaldas de la ermita de San Ildefonso entre umbrías de yedras y tan insólito como desconocido en las tierras del norte de donde procedían. El más joven preguntó con calculada simulación al criado, conociendo de antemano la respuesta:

—Farfán, ¿nos remojamos los cueros y nos aliviamos de la mugre del viaje? Falta nos hace. Vamos, anímate, tu pelleja necesita que la expurguen.

—Señor, tú haz lo que te venga en gana, pero yo no cumplo con el agua hasta Pentecostés. Así que me quedo guardando las caballerías —esquivó el envite.

Pasada una hora apareció el joven relamidamente aseado, mientras el criado se había adormecido con las oleadas de calor del mediodía. Dejaron las albercas en dirección al bullicioso barrio de Omnium Sanctórum, bordeando la hedionda laguna de la Feria, hasta que atraídos por una tonada zumbona y el olor a guiso, se llegaron a un mesón con galerías abiertas a un patio con pozo encalado y abrevadero.

Balanceándose entre pámpanos secos, un bronce pregonaba en letras pajizas el nombre del figón, Mesón del Sol. El posadero, un cojitranco picado de viruelas los miró de arriba abajo y ojeó sus exiguas pertenencias, el deslucido carromato y los jubones recosidos, aunque no dejó de advertir la gallardía del más mozo. Con gesto servil los acompañó a la cuadra y después a un cuartucho de mezquino mobiliario y catre con copiosa dotación de chinches, exigiéndoles con la mano extendida unos maravedíes de adelanto. No podían exigir nada mejor, pues por más que rascaban la faltriquera no aparecían más de media docena de monedas.

Los nuevos inquilinos se acomodaron en unos bancos de la hospedería, donde un zagal de rasgos africanos les sirvió vino almizclado, queso de cabra y dos escudillas con un buen guiso de buey, calabaza y berza, que acometieron con gusto. Observaron que por aquel andurrial aparecían diseminados diversos burdeles y trastiendas, frecuentados al parecer por lo más ruin de la ciudad.

—Por un par de maravedíes no debe de ser difícil acoplarse con una hembra placentera —aseveró el ayo hurgándose entre las muelas.

—Pero por lo que veo las más son moriscas y putañas viejas. Aguantaré, Farfán.

Y cuando se disponía a apurar el plato, miró hacia el callejón y detuvo su mirada. En aquel instante pasaba una excéntrica mujer, seguida de dos dueñas y un corbacho enano y malformado, que atrajo su interés e hizo que se estremeciera. Parecía dueña de sus sentidos y de su voluntad y algunos tullidos la seguían implorándole caridad. No iba acicalada y se asemejaba a un ser andrógino de rasgos indeterminados, ante el que las gentes se inclinaban y persignaban con indecible temor. Su indumentaria, un sayal blanco como una mortaja, mostraba en el pecho una cruz y unas lenguas llameantes a la usanza conventual. La religiosa poseía una mirada de devastadora seducción y, acuciado por la curiosidad, se asomó a la ventana para mejor contemplarla, pero se había desvanecido tras la esquina en el laberinto de callejuelas.

—¡Maldita sea! —se lamentó, tratando de ocultar su desilusión.

—Te noto apesadumbrado, amo. Verdaderamente esa sierva de Dios te ha impresionado. Cómo te atrae tejer ilusorios desvaríos en tu cabeza. Nunca cambiarás.

—¿Quién es esa mujer, mesonero? —lo interrogó, mientras escanciaba un morapio aguado con olor a almizcle—. ¿La conocéis?

—¿Quién no conoce en Sevilla a la madre Guiomar? Es monja milagrera y dicen que cura nascencias y postemas y que ahuyenta demonios y maleficios. No es profesa, sino de aquellas que sin votos se encierran entre las paredes de un convento para hacer caridad. Asiste a los peregrinos y predice hechos venideros. Muchos la temen pues conoce las artes mágicas, por eso quizás se ha librado en más de una ocasión de la hoguera. Yo prefiero no acercarme a ella, señor; es confidente de la reina María, y una mujer engañada resulta peligrosa.

—Bien, Farfán, no perdamos el oremus y durmamos una plácida siesta. Más tarde Dios proveerá. —Y esquivando a una piara de cerdos se entregaron a un sueño reparador en la frescura de la alcoba.

Entre el zumbido de las abejas y la oscuridad del aposento quedaron vencidos por el cansancio. Sin embargo, un progresivo rumor de voces, alarmadas carreras, esquilas reticentes, portazos precipitados y el rasgar de enaguas deslizándose por la posada, los despertó. Descorrieron los malolientes visillos y saltaron de los jergones. Y no podían creerlo. Siendo media tarde, parecía el crepúsculo.

—Pero ¿no estaba el día sereno? ¡Qué tormenta más extraña!

—Parece como si el sol se hubiera oscurecido —replicó Farfán. Súbitamente los pulsos del aire se detuvieron y los naranjos, antes como

ascuas, se sumieron en una opacidad gris. Partieron atropelladamente hacia los arenales por la Puerta del Ingenio, siguiendo a un gentío silencioso que abandonaba sus casas atemorizado con el tono del firmamento que se ennegrecía por momentos. El ambiente se hacía intolerable, en tanto que una gélida tenebrosidad parecía ahogar a la ciudad entera. Se escucharon lamentos destemplados, mientras las ratas huían despavoridas a ocultarse entre los fardos.

Las campanas, que antes tocaban a rebato, enmudecieron, y los trinos de los pájaros y el estrépito de los obradores se silenciaron de golpe. Las gentes asomaban la cabeza por los ventanucos, cerraban celosías y murmuraban ensalmos con el espanto dibujado en el rostro, tratando de encontrar la explicación a aquellas inexplicables tinieblas. ¿Erraban las sabias leyes de Dios que regían el mundo?

—Mirad, al sol se le enfrenta otro astro y lo cubre convirtiéndolo en sangre —sentenció una matrona viendo que el sol desaparecía.

—Es el reino del Anticristo que se manifiesta —replicó un clérigo aterrado.

Y tras unos centelleos iridiscentes, la negrura fue venciendo a la claridad, y un planeta errante se interpuso entre sus miradas y el sol, ahora de color avellana. El ocaso, en plena tarde, había descendido sobre el burgo y un negro abismo se enseñoreara de los cielos. Un espanto supersticioso cundió entre sus moradores, y a Farfán, con las pupilas clavadas en el prodigio, le corrió un sudor frío por la nuca.

—Señor, el aire se hace cada vez más frío y nauseabundo. Las criaturas están espantadas. Este portento nos acarreará infortunios.

—Serénate —le explicó el doncel—. El olor se debe a las espumas del río y a los obrajes de los curtidores, y el fenómeno cesará pronto. Los astrónomos lo llaman eclipse, y se trata de un entenebrecimiento pasajero del sol.

Pero la ocultación pareció eternizarse; los vecinos, presas del pánico, abandonaban sus puntos de observación y huían a las iglesias y los rapaces se escondían entre las faldas de sus madres, como si temieran el poder de aquel lance sobrenatural que nada bueno auguraba.

—¿No oléis a azufre? La segunda venida se acerca —gritó un fraile acongojado—. Aseguran que en Córdoba un rayo ha descuajado la cabeza de un san Rafael y que en Roma y Aviñón se alzan graves apostasías contra Cristo.

—Y manadas de lobos hambrientos y endriagos han llegado hasta el sepulcro del Apóstol —aseveró un arriero asustado.

—Signos inequívocos de que la Bestia afila sus diez cuernos —sentenció un capellán atemorizado—. Los espíritus malignos se apropian del cielo.

¡Dios bendito!

—La madre Guiomar lo presagió: «El sol se vestirá de luto, la luna se volverá de sangre y las estrellas caerán del cielo como higos pasados» — recordó el fraile.

El pavor cundió por los arenales y resonaron las jaculatorias en una jeremiada de súplicas, como queriendo con sus lamentaciones intimidar a la estrella errática y apartarla del recorrido del sol. Así permanecieron, paralizados, hasta que gradualmente la inmolación del sol fue concluyendo, trocándose el espectral matiz del firmamento en una tonalidad encarnada, para luego desparramarse en una cascada de luz vivísima que obligó a apartar la mirada a los escrutadores. Tras un lapso de silencio, éste se rompió en una eclosión de alborozo; toda suerte de chismorreos se alzaron por doquier y se oían las más peregrinas interpretaciones del suceso.

—¡Sancta María Dei genitrix, ora pro nobis! —rezó un capellán de rodillas.

Se abrieron los postigos y corros de agoreros se agruparon en las esquinas sentenciando sobre la asombrosa maravilla. Los bronces de las iglesias iniciaron tímidamente sus tañidos y como era previsible, el carillón de la catedral convocó a una procesión de desagravio.

Alentada por los dominicos arrastró tras de sí a una turba de devotos angustiados que recorrieron las calles entre rezos y fumaradas de incienso, suplicando al Salvador que aplacara su justa cólera, y agradeciendo la providencial restitución del astro. Los guiaba un monje de pupilas enfebrecidas y sayal polvoriento, que como un Leviatán recitaba versículos del Apocalipsis, enarbolando un rugoso crucifijo:

—Los idólatras del Maligno y los falsos conversos han quebrantado la alianza de Dios. El Cordero se acerca y el astro vagante lo proclama.

—¡Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir! —rezaban.

El tropel se adentró en la catedral donde otros clérigos exhumaron las reliquias de san Florencio y en medio de una histeria de lamentaciones agoreras, los arengaban con anatemas bíblicos. Un fraile de grasientas barbas abrió el saco de las iras escatológicas señalando a los relapsos judíos como causantes del desvarío del curso solar.

—¡Miserabile magnum! —imprecaba crispado—. Esa ralea maldita que clavó a Cristo en la cruz aventa diablos en sus sinagogas para alterar las órbitas de los astros.

—Ora pro nobis, Domine —rezaba la turbamulta atemorizada.

—Las señales no mienten, homúnculos velludos que devoran corazones en Berbería, súcubos que pregonan el desorden en Aquitania, mujeres que paren bestias en Tolosa. ¿Necesitáis más signos? —vociferaba el predicador

—. Caiga el estigma de Dios sobre esa ralea maldecida.

La cizaña se sembraba en el corazón de los enardecidos suplicantes, que entre los vapores de las preces habían encontrado el chivo expiatorio del prodigio, reavivando la aversión hacia los judíos que, encerrados en la judería por orden del alcaide y del gran rabí hebreo, aguardaban temerosos que pasaran los miedos.

Con el crepúsculo, el religioso impartió la bendición sobre las cabezas humilladas de los congregados, conminándolos a estrechar el celo ante las sutilezas del Maligno y permanecer atentos a las herejías anunciadas por el hecho cósmico. Y apresuradamente, los fieles fueron dispersándose por la Lonja de los Placentines, ojeando a su alrededor por si divisaban la amenaza de algún marrano[1] de nariz corva.

—Estas gentes se hallan espantadas por los barruntos del cielo —

comentaba Farfán camino de la fonda.

—Y dominadas por la ignorancia y la visión penitencial del mundo que tienen estos clérigos —contestó—. Mucho me temo que muy pronto oleremos a chamusquina de judíos, cuando en verdad el prodigio del que hemos sido testigos revela el orden natural de Dios.

—El universo está repleto de rarezas pasmosas —dijo Farfán, admirado.

—Mis maestros de Salamanca y Montpellier, utilizando las esferas de Nicolás de Oresme y las tablas de Roger Bacon pronostican de antemano estas maravillas. Este misterio tan alarmante, no es sino un fenómeno más de la inefable lógica del universo.

Un cálido soplo de azahar oreó las cercanías de la posada y aspiraron con delectación el aroma. Se apresuraron y decidieron acallar el apetito con unas hogazas, un vinillo de Guadaira y un trozo de cecina, y aguardar lo que la Providencia les reservara para el primer día de trabajo.

Ya en la soledad del cubículo, el joven, antes de apagar el candil, hurgó en la bolsa extrayendo una escarcela donde guardaba sus pertenencias más preciadas. La desató cuidadosamente y sacó de ella un cilindro de cobre que encerraba sus títulos de licenciado por la Schola Salernitana y la Universitas Helmantica. Atrás quedaban los años de estudios en las aulas salmantinas y el hospedaje de la calle de la Rúa, el agotador peregrinaje junto al fiel Farfán por los villorrios de Castilla y Aragón, sanando bubas y restañando huesos, y la estancia en Carcasona, Salerno y Montpellier, donde se había familiarizado con las enseñanzas de Arnau de Vilanova, el rigor de la cirugía del maestro Mondino y las teorías islámicas de Masihi, muy en boga entre los médicos de Occidente.

Evocaba sus largas noches de estudio rebuscando como un hurón en bibliotecas antiguas, en los anaqueles de los monasterios donde curaba, abrasadas las manos con el sebo de las candelas, hurgando entre el polvo pergaminos arábigos de medicina de la época de esplendor o códices de los cirujanos de Córdoba, la esencia perdida del saber médico.

Empujados por la peste habían decidido declinar una oferta en Zaragoza e iniciar en el emporio del sur una nueva vida, aun a pesar de que el criado insistiera en que los presagios del primer día no podían ser más funestos, y que su estancia en aquel burgo acabaría mal. Abrió las páginas de un libro carcomido, que en lenguaje arábigo pregonaba ser el Canon de Avicena, el tratado de medicina más preciado para un físico, y que aunque incompleto, su valor resultaba inestimable. Y tomando un cálamo, un cuernecillo de tinta atramentum y un pliego de Troyes, escribió con letras góticas:

YAGO FORTÚN

Físico de Llagas y Zaratanes Magíster por Salamanca

—Ajústalo a unas cañas y colócalo en la puerta. Así nos conocerán.

—Comenzarás siendo físico de remeros, furcias y truhanes, pues por aquí no se ven otras jerarquías. Pero confío en ti, Yago. Conoces el arte de los remedios, el método para confortar a los que sufren, y posees un valioso talento para la persuasión.

—No me parecen muy detestables esos méritos —manifestó irónico.

Antes de echarse en el catre, se evadió y evocó en su mente la misteriosa figura de la monja de figura hierática que había visto pasar cerca del mesón y caviló conjeturas: «¿Quién será realmente esa milagrera y quién el deforme enano que la acompañaba? ¿Por qué el ventero la temía y las gentes se inclinaban a su paso persignándose contritas? Si era la confidente de la reina madre doña María, ¿qué secretos no encerraría, conocidos el intenso odio entre el rey y la soberana de Castilla?».

Por encima de las negras siluetas de los cipreses y minaretes, asomó una luna amarillenta que fulguró rotunda en las frescuras del río Guadalquivir.

El juez de las putas

Entrada la mañana, Yago y Farfán se endomingaron y vagaron por la linde de la judería, cuya Puerta del Privilegio había abierto al alba el alguacil. Cataron buñuelos tamizados de ajonjolí en la Lonja de los Paños, mientras el sol bostezaba tibios alientos sobre las espadañas de las iglesias, que convocaban a misa dominical con sus volteos. No obstante, a pesar de la placidez imperante en las calles, los ciudadanos farfullaban temerosas conclusiones sobre el prodigio celeste, como si el Anticristo fuera a aparecer de un momento a otro sobre el alminar de Santa María con su luciferina legión de demonios.

—Suculenta oportunidad para el rumor y el recelo —opinó el físico.

—El miedo suele ser padre de espantos. Dios nos libre, amo Yago.

Al doblar la esquina de la mansión arzobispal, observaron cómo los parroquianos desocupados, beatas y dueñas penetraban en los claustros de la iglesia mayor y se arremolinaban en el patio de los naranjos. Una voz invectiva de sermón dominical, les llegó atronadora.

—Acerquémonos. Algo anormal acontece en la catedral.

Un auditorio espantado rodeaba un improvisado púlpito, donde un dominico de carnosa papada gesticulaba bajo el momificado cocodrilo del pórtico:

—La señal descrita en el cielo es concluyente, hermanos —los amonestaba el fraile trenzando llameantes palabras—. La revelación del apóstol se cumple y resultaría imprudente desdeñarla, mientras la raza profanadora acecha a nuestro alrededor. El Maligno regresa con sus artimañas y nos acosan los blasfemos y verdugos del Cristo, irredentos adictos a la usura. La Parusía[2] se anuncia con estos portentos, hijos míos, y el tiempo de la misericordia divina se consume indefectiblemente.

Enmudecían atemorizados con la sobrecogedora plática del predicador que alzaba y bajaba el tono, calculando las pausas e imprecaciones mientras golpeaba el barandal. Los amenazó con plagas bíblicas, trasmundos de tormentos y azogues infernales, hasta que se detuvo con un gesto sabiamente destilado.

—Pero ¿ha de temer algo la grey de Dios? —preguntó con actitud de triunfo y señaló un cofre oculto a sus pies—. En modo alguno, hermanos. ¿Y cuál es esa merced protectora que nos brinda la Santa Madre Iglesia? Pues un remedio sencillo, una bula que nos preservará del mal. Bendecida por el papa Juan de Aviñón y por el manto de la Virgen de las Fiebres os librará de los efectos del prodigio celeste y os otorgará cinco años de indulgencias, amparándoos del Maligno.

Se sucedieron de inmediato murmullos de alivio entre los oyentes. Afortunadamente con aquella providencial indulgencia se veían liberados de las impredecibles consecuencias del eclipse y de los conjuros de los marranos. Los más, pidieron paso a empujones con las manos alzadas, solicitando el bendito papel.

—Teneos hermanos, hay suficientes títulos. Fray Pelagio los distribuirá y recogerá de limosna tres maravedíes. Aunque si la caridad cristiana os induce a aumentar el donativo, Dios os lo tendrá en cuenta para alcanzar el Paraíso. Sea su favor y misericordia para todos, hijos míos. Amén.

—¡Amén, Señor! —replicaron persignándose.

Y después de impartir una amplia bendición introdujo sus manos en las bocamangas y desapareció con aire jactancioso por el portillo de la sacristía. Entretanto, el lego, un monje de inocente apariencia, repartía las indulgencias manuscritas en pequeños pergaminos lacrados con el sello de la Orden de Predicadores y las llaves de Pedro, con un servil «Gracias, hermano». Al cabo, la arqueta cambió el pálido contenido de los pliegos por el fulgor dorado de centenares de rutilantes monedas.

—Sigue el ciego furor antijudío, y la siembra de discordia entre unas comunidades que conviven pacíficamente. Alguna intención fraudulenta mueve a estos desprendidos recaudadores de Dios que se sirven de la ignorancia para atiborrar sus arcas y barrigas —manifestó Yago.

—Calla, hijo, que pueden oírte, y déjate de intrincados razonamientos — lo cortó Farfán—. ¿Qué te parece si mercamos una bula contra los presagios del astro vagabundo?

—Ofrece mejor la caridad a algún necesitado para que calme su hambre.

¿O quizás ves más limpia la causa de esos clérigos?

—Semejantes opiniones te acarrearán problemas —insistió el criado.

La sugestiva paz del templo los condujo a la capilla de la Virgen de los

Reyes, semioculta entre el humo de cirios y el polvo suspendido, donde parecían reinar jerarquías invisibles y misteriosas. Damas envueltas en velos de sedas negras rezaban al Sacramento, y Yago, disfrutando de una emoción estética, se entregó a una sensación de clandestina emoción. Embelesado se detuvo en el centro del oratorio, donde emergía como una ínsula de aljófar el sarcófago del rey Femando III, en medio de un océano de sahumerios. Los rombos de luz filtrados por las lucernas punteaban intangibles arabescos, y se acercó fascinado al epitafio, que burilado entre cenefas de leones y castillos, en las cuatro lenguas de Castilla —latín, romance, árabe y hebreo—, proclamaba:

Que el Gran Rey goce del Edén, aquel que conquistó Sefarad, el bueno, el justo, el magnífico y piadoso, el que temió a Dios, rindió favores a sus amigos y conquistó Sevilla, la cabeza de España, donde murió en el mes de Siván, en el año 501 de la Creación del mundo.

«Lo amaron los tres pueblos y juntos se avinieron a enaltecer esta ciudad de blancuras. Pero eran otros tiempos, y otros hombres», pensó el sanador, enternecido.

Sus pupilas se agruparon en los arrogantes chantres catedralicios que con inexpresiva rutina y voces anodinas iniciaban en el coro el oficio de sexta y murmuró para sus adentros: «¿Por qué sois tan ciegos? En este sarcófago del hombre que os colmó de prebendas está escrita la respuesta sobre la vida que tan obstinadamente desdeñáis: la tolerancia».

Abandonó cabizbajo la compacta arquitectura de la catedral camino de la fonda, sumido en unos insoportables vacíos que le hacían titubear de su fe. La cal del caserío refulgía como la plata viva y los pájaros y chicharras habían cesado en su estridente concierto, refugiándose en las arboledas del prodigioso vergel sevillano.

Con el mediodía, Yago y Farfán buscaron la pitanza del Mesón del Sol y el trago placentero de sus botas de roble. Una abastecida olla de cordero colgaba de unos ganchos, exhalaba un apetitoso efluvio. Al fondo corrían los naipes amañados y los dados de los soldados de la Banda Morisca, el temido contingente de mercenarios que mantenían a raya a los feroces guerreros africanos del sultán de Granada, temidos por sus devastadoras incursiones e inusitada violencia.

Entre partida y partida cortaban trozos de queso de cabra y bebían entre las bravatas de su jerga tabernaria, inundando de bullicio la hostería. Pululaban a su alrededor truhanes del puerto, pedigüeños de aspecto patibulario y rameras pintarrajeadas que se sometían sin pudor a sus manoseos. Junto a los toneles, un grupo de comediantes ataviados con almillas arlequinadas componían artificiosas piruetas, en tanto un zagal morisco les sirvió una cazuela de la que dieron cuenta, entre los sorbos de un cuartillo de aguardiente de Alcalá.

En esto vino a sentarse a su lado un extravagante personaje de aspecto rústico, envuelto en una capa pajiza, de mostachos retorcidos, ojos estrábicos y tez aceitunada. Portaba en su diestra una vara de avellano rematada en pomo de plata y en la otra un espantamoscas de plumas multicolores. Aun sin parecer caballero, gozaba de cierta autoridad y prestancia, a tenor de su andar decidido y el respeto con que lo trataban los pordioseros y prostitutas que menudeaban por allí. Espumó dos vasos de manzanilla y tras limpiarse los bigotes con el dorso de la mano, preguntó al bodeguero:

—¿Algún litigio para hoy, Gonzalo?

—Sí. Aquellas dos putas mantienen una recia pendencia. Hoy vas a necesitar de todo tu ingenio y persuasión, juez —explicó, y señaló a dos busconas, una con aretes en manos, pies y orejas y pechos ampulosos, y otra más moza, acicalada con afeites de bermellón y lapislázuli, que lo aguardaban con impaciencia.

—A ver, vosotras, acercaos. ¿Algún conflicto en vuestra holganza?

Yago se volvió, perplejo, ante aquel inusual requerimiento que no acertaba a comprender. El estrafalario personaje, en improvisado tribunal y bajo un dosel de ristras de ajos, cebollas, pimientos secos y lascas de tocino, parecía investido de jurisdicción real para apañar las disputas de las furcias. No podía creerlo, una curia exclusiva para putas.

—¡Se abre la audiencia en nombre del rey! —pronunció solemne, y tras corear la tropa de bebedores el nombre de las mujerzuelas, se hizo el silencio en la hospedería.

—Habla, Felisa, te escuchamos. ¿Cuál es tu pleito?

—Esta descarada, que putea por las inmediaciones del Adarvejo —y señaló a la más joven que alardeaba con su pecho erguido—, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, desde hace cinco noches chacotea junto a nosotras en la Puerta del Carbón, hurtándonos los mejores clientes la muy pelleja.

—Yo no siso nada a nadie y guardo mi turno como todas —disintió la otra con picardía y con los brazos en jarras.

—Gozaba de mi permiso, Felisa —intervino el juez en tono conciliador

—. Pero veamos, ¿cuántas de vosotras componéis ese puesto de putería?

—Seis, aunque ahora una menos, pues Melisa se muere de la consunción.

—La infortunada Melisa ya no volverá al tajo, de modo que su rincón podrá ocuparlo esta mujer, pues lo ha solicitado según las reglas, claro está si otra con más antigüedad no reclama el sitio. Aunque para ganárselo esta moza deberá entregaros un quinto de sus ganancias de aquí hasta la Epifanía para obras de misericordia del gremio. Luego el emplazamiento le pertenecerá por derecho. ¿Alguien con más antigüedad lo demanda? —preguntó y miró en su derredor, sin que al parecer nadie reclamara.

—¿Cuántas veces te la has beneficiado antes de asignárselo, truhán? — terció un porquero entre risas, mientras el juez lo obsequiaba con una ojeada despreciativa dejando escapar una ventosidad.

Ninguna de las prostitutas se atrevió a disentir, y más aún si el árbitro ya había tomado su decisión. Ambas se miraron con frialdad durante unos instantes sopesando el negocio, y tras calcular riesgos y ganancias, asintieron esbozando un gesto de aprobación. Felisa acomodó los brazos en jarras, y balbució burlona:

—En vista que nadie reclama, a ésta y a mí nos parece razonable, aunque espero tenga los lomos fuertes y las tetas duras para aguantar a esos portuarios hideputas. —Todos rieron, mientras ella propinaba un cariñoso azote en las posaderas de la rival.

—Me complace que el acuerdo satisfaga a la colectividad de esta gustosa industria del puterío. En nombre del rey don Alfonso el Onceno, éste es mi veredicto. Sea la esquina para la demandante ¡Dura lex, sed lex! —dictaminó ufano, golpeando con la vara en la mesa, rodeándose de una ficticia respetabilidad.

Volvió la batahola de gritos al mesón, y el excéntrico juez a ensimismarse en la jarra de vino y una fritada de huevos. Yago se volvió hacia el criado sin dar crédito al modus faciendi del singular individuo. La inteligencia y el buen sentido se habían abierto camino ante sus encandilados ojos sin necesidad de artificios ni legajos de derecho. Aquella actitud señorial, el erudito latinajo final tan adecuado, la rapidez en solucionar el pleito y la consensuada solución de la querella, lo habían dejado sumido en la sorpresa.

—La sensatez forma parte del gusto por lo natural, Farfán, y en ese insólito juez la lógica y la experiencia se sobreponen extrañamente al sentimiento y a la razón.

Entretanto, una pegadiza musiquilla de vihuelas lo sacó de su estupor. Felisa, tal vez animada por el trato acordado, se había encaramado a una mesa, apartando mendrugos y jarrillos, y con mirada de picardía inició unos voluptuosos contoneos, que despertaron al instante los impulsos viriles de cuantos la contemplaban. Balanceaba el busto y la mata de pelo avivada de rojizos tonos, dejando al descubierto sus brazos y hombros redondeados. La luz de los ventanucos pinceló su rostro sensual y, subida en el improvisado altar venusino, fue descubriendo sus eróticos secretos, mientras vertía un reguero de vino en el canalillo de sus senos.

Los saltimbanquis y los cómicos con capuchas cornudas la secundaron saltando junto a ella, llenando el aire del tintineo de los panderos y campanillas. Con lascivia se palpaba sus honduras, ofreciendo cada vez más la diafanidad de su rotunda desnudez. Liberó sus pechos del pañuelo que los aprisionaba desbordándose opulentos a la vista de los asistentes, que golpearon las mesas rítmicamente. Luego se acomodó a horcajadas y alzó las enaguas, dejando al descubierto unos muslos redondeados que ofreció impúdicamente a los encendidos feligreses del mesón.

Un soldado bearnés de barba hirsuta, inflamado por la hermosura de la furcia, se desprendió del capacete de hierro que cubría su cabeza, y enjugándose el vino que le caía por la sotabarba, asió por d talle a la ramera, que sorprendida ahogó un grito de rechazo, forzando por separarse del abrazo del montañés. En el acto enmudecieron los músicos y cesó la danza de los volatineros. Solamente el zumbido de las moscas y el fuelle de las respiraciones se oían en la taberna. El pendenciero se revolvió y descargó a su derredor vientos de pendencia.

—¡Eh, gascón! —lo detuvo Gonzalo el mesonero y amo de la puta—. Mientras no pagues los dineros que me debes, no la cabalgarás. Déjala en paz.

El hombre de armas soltó a la buscona violentamente y pleno de ira desenvainó una descomunal espada del cinto, dedicando una gélida mirada al ventero, quien rápidamente buscó en los clientes la complicidad de la ayuda. Repentinamente, el juez de las putas[4] que había permanecido ajeno al tumulto surgió de la oscuridad de su asiento, se arregló su jubón remendado y cargado de recursos enarboló la vara, encarándose amenazador con el mercenario.

—El ventero tiene razón. Has consumido el crédito. O pagas o no hay fornicio —quiso apaciguarlo, disuasorio.

—A mí no me da órdenes un renegado como tú —estalló colérico.

Y antes de que pudiera ni contestar siquiera, blandió en el aire la ferralla dispuesto a descabezarlo de un tajo. Pero, bramando como un toro, y cuando pensaban que le machacaría los sesos, descargó el golpe en los mugrientos maderámenes de la mesa, que saltó deshecha en pedazos. Aunque con tan mala fortuna que una astilla de respetables dimensiones traspasó de parte a parte el brazo del juez, quien tras unos instantes de asombro cayó con estrépito entre las barricas, entre espasmos de dolor. Un reguero de sangre corrió por la almilla, pringando su mano crispada, y un largo grito se le escapó entrecortado, como el de una res en el matadero. Mientras, el gascón agarraba sus impedimentas, y empujando a diestro y siniestro, emprendió la huida.

—¡Darás cuenta de esta villanía en los escalones de San Miguel! —aludió el juez a la escalera de la puerta catedralicia donde se practicaban a diario los juicios.

—Bastardo montañés —se lamentó el posadero aprestándose a auxiliarlo

—. ¡Favor, este hombre se desangra!

Discretamente, Yago se acercó y apartó a los entremetidos y con mirada amistosa los convenció de la bondad de sus intenciones.

—Soy físico, aparejad una mesa —manifestó intentando ganarse su confianza—. Farfán, trae mi faltriquera.

—La herida se presenta fea —opinó una furcia—. ¡Maldito montañés!

En lo que se reza un paternóster se detuvo Yago en extraerle la esquirla, ante el sobresalto del herido y la curiosidad de los contertulios. Aseó primero el brazo con agua de la poza y extracto de beleño y cauterizó la herida con piedra xantrach. La cosió y vertió sobre ella una untura de agradable olor, y un suspiro contenido estalló entre los contertulios, al comprobar el buen hacer del anónimo sanador.

—¿Con qué otro veneno me vas a embadurnar? —preguntó el juez.

—Con un ungüento musulmán que mitigará el dolor y evitará la hinchazón. En Berbería lo nombran como kisk de hebra de seda. Deberás administrártelo a la anochecida hasta que cicatrice la desolladura.

—¿Aparte de médico eres también herbario? Dios, protégeme.

—Con un virote más insignificante a un compadre mío se le engangrenó el miembro y perdió la pelleja —se entrometió un pícaro.

—No existe milagro, sino ciencia. Únicamente ha precisado de un hilván. La magulladura era limpia y curará en tres semanas —explicó el físico—. Has demostrado temple ante ese berraco con ánima de tizón, amigo. La herida no se ulcerará y aunque la calentura te sobrevendrá en la atardecida, volverás al estrado y a dictar sentencias.

—Nunca me doblego. Éste es mi oficio. Soy el juez de las putas de Sevilla, con nombramiento real, rúbricas y sellos —le respondió con gesto de gratitud—. ¡Vino para todos!, así nos repondremos del susto.

Farfán y Yago ayudaron al juez a incorporarse comprobando que se recuperaba de la palidez de sudario y se restablecía el centelleo de su bisoja mirada.

—¿Cuánto he de retribuirte por la cura? —preguntó agradecido.

—Eres el primer enfermo al que asisto. Me doy por pagado si me ayudas a buscar un alojamiento en este barrio, donde espero ejercer desde mañana.

El juez quedó asombrado por aquel sorprendente rasgo de generosidad, pues no estaba habituado a tales larguezas.

—Recibe mi gratitud y permíteme que me presente —se expresó—. Mi nombre es Sebastián Ortega, aunque todos me llaman Orteguilla el Tornadizo, pues mi padre fue un moro renegado, pero creyente de Cristo y leal al rey. Arreglo los pleitos de las putas y las querellas menores entre cristianos y moros de la frontera. Doy también cuenta al alguacil mayor de cuanto se guisa en estos tugurios, y estoy satisfecho con mi trabajo, nada fácil, pues recibo el repudio de esta morralla por mi menester y el de los cristianos viejos por mi ascendencia —explicó—. ¿Y tú gracia, físico?

—Arribamos ayer mismo a Sevilla con intención de abrir dispensario y botica, y mi nombre es Yago Fortún. Mi asistente y amigo, Hernando Farfán, es un habilidoso maestro en macerar hierbas y fabricar ungüentos para bubas, que además puede recitar en un santiamén los cien aforismos de Hipócrates, el gran estudioso de la medicina.

—Ahí va uno que viene al pelo. Ars longa dominus meas Jacobus, vita brevis, o lo que es lo mismo, «la vida es breve y la ciencia de mi señor Yago, dilatada» —dijo el ayo, y sonrieron.

—Hay que capitular ante la evidencia y mi pellejo recompuesto así lo pregona —replicó el juez—. Bachiller Yago, con esas habilidosas manos y tus títulos de latines y letras, mereces alojarte junto al gremio de médicos en El Salvador, pero de momento os cobijaréis bajo la hospitalidad de mi casa. El Cabildo me dotó de una hacienda con cuadra y habitaciones de sobra. Seguidme, pero por favor no alarméis a mi esposa, Antes ejercía el oficio, pero ahora es la más virtuosa de las mujeres.

Yago y el criado se intercambiaron miradas de desconcierto, pero convinieron que no podían rehusar el gentil ofrecimiento del juez de las putas. Asintieron al instante, deseosos de librarse del tormento de las chinches y de los tábanos de los establos y del alboroto de la posada.

—Tu prodigalidad nos colma, Ortega. Aceptamos tu gentil invitación. Penetraron en una estancia con un patio de membrillos y limoneros y una

infinitud de macetas donde libaban las abejas en monótono siseo. Un jazmín frondoso bendecía con su aroma el ambiente, mientras en la galería superior, una mujer morena entrada en carnes, y de cabello ensortijado, hilaba en una rueca. Antes que se inquietara, el juez ascendió al piso superior y le cuchicheó al oído los antecedentes y el ofrecimiento. Los recibió agradeciéndoles el favor de la curación de su marido y les mostró dos habitaciones con soleadas ventanas a una calleja poco frecuentada.

—Maese Yago, eres la primera persona que ofrece su amistad al no siempre apreciado Sebastián Ortega. En mí y en mi esposa, Andrea, tendréis desde esta hora unos devotos amigos. Mañana mismo acompañaré a Farfán por el barrio y pregonaremos con la trompetilla que abrís consulta en esta casa. Además, propagaré tu erudición por toda Sevilla. —Le ofreció su brazo sano—. Gracias por tu auxilio, amigo.

Aquella vigilia, mientras oía los ronquidos del leal Farfán, el sanador se sentía moderadamente feliz, aunque su mente le acarreaba las imágenes del juicio de Ortega y el enfrentamiento con el mercenario. ¿Había atinado aceptando al insólito juez como compañero de viaje en una ciudad desconocida? Pero ¿qué importaba la diferencia de intereses si le correspondía con la vehemencia de la amistad?

«¿De qué preocuparse? —caviló cerrando los párpados—. El destino y la fortuna son fuerzas del cielo que pueden desbaratar las previsiones de cien sabios».

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "La profecía del Corán"

La terrible plaga de la peste negra, la búsqueda de un codiciado y herético Corán: “La Perla del Almutamid”, y las violentas cazas de judíos en el s. XIV, llevan al médico Yago Fortún a entablar una relación singular con Zubaida, rehén de Castilla, en los reinados de Alfonso XI y Pedro I.