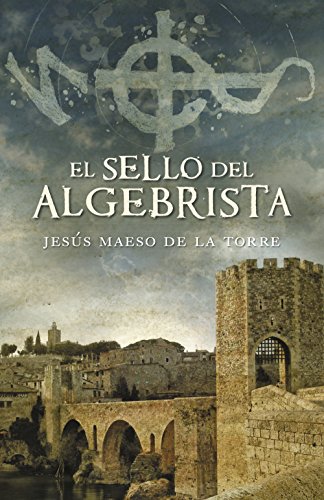

El sello del algebrista

El sello del algebrista

El secreto de fray Bernardo

Fray Bernardo presagiaba la cercanía de la muerte.

El semblante pálido y los ojos, profundos como cuévanos, revelaban que pronto entraría en agonía. Esparció cenizas sobre su cabeza y se vistió con un sayal de grosera estameña, aguardando a la parca. Dejó en el alféizar de la ventana su crucifijo, el cuchillo que cada monje benedictino llevaba consigo y las tijeras de herbolario. No los necesitaba para el viaje definitivo. Se echó en el jergón y elevó al cielo una plegaria de arrepentimiento.

—Confiteor Deo omnipotente —musitó angustiado.

Por el ventanuco penetraba una luz de insólita fuerza, que iluminó la mustia atmósfera de la celda. Por causa de la comparecencia ante el tribunal de Dios al monje se le notaba un creciente desasosiego. ¿Iba a expirar sin descorrer el cerrojo de un secreto del pasado que le pesaba en el alma como una losa? No podía entregar su alma al Señor con la debida serenidad de ánimo. «¿Debo llevarme el misterio a la tumba?».

Su irreprochable conciencia no le permitía silenciar lo que guardaba desde hacía veinte años, ni demorar ni un instante más revelárselo a su discípulo predilecto, Diego Galaz, a quien llamó con urgencia. Sus labios habían permanecido sellados por un voto inviolable, pero los preceptos de la Regla y las normas del mundo ya no lo ataban; y aunque fuera un sacrilegio, estaba dispuesto a gastar sus últimas palabras en descorrer el velo de un pasado enigmático.

Diego irrumpió con el alma ensombrecida en la celda, donde se respiraba un sofocante olor a sebo de lamparilla, a resina de sandácara y a cera fría. El joven se llevó las manos a los labios y reprimió una exclamación de pena. Vestía hábito de tafetán negro sin capucha, pues aún no había decidido, si profesar en la orden y jurar los votos de pobreza, castidad y obediencia, o marchar al recién inaugurado Colegio de Navarra como maestro de beneficio, para enseñar álgebra y astronomía a los clérigos de la diócesis. Era un hombre de apariencia serena y alma rebelde. De mediana estatura, distinguido perfil, piel del color de las nueces, melena corta y castaña; sus ojos, grandes, oscuros y bordeados de largas pestañas, estaban llenos de pasión. En la Pascua Florida había cumplido veintidós años, y su mirada desvelaba un carácter conciliador.

El moribundo, por la prudencia de su carácter, lo consideraba un alma recta en un mundo deplorable; y aunque le reprochaba su propensión a la independencia, sentía por Diego un afecto como sólo despiertan los seres muy amados. Había ingresado como expósito en el monasterio benedictino de San Juan de la Peña con una próvida dote, y después de cursar el trivium y el quadrivium en la escuela monacal, había concluido los estudios de magister docendi en Álgebra en las universidades de Perpiñán y Lérida.

Desde sus más tiernos años, Diego había sentido una inclinación precoz por la nueva ciencia introducida en al-Andalus por los árabes, siguiendo las enseñanzas del filósofo y matemático Diofante de Alejandría. Y como discípulo de Roger Bacon, había investigado los conocimientos de las cosas naturales del cielo y de la tierra, con el ensayo y el número. Seguidor del doctor Sigerio de Brabante, se había convertido en un consumado matemático y algebrista, partidario de la doble verdad, la razón y el experimento, guías que consideraba indiscutibles para del progreso del hombre.

—Pax tecum, pater —lo saludó embargado por la congoja.

—Llegas tarde, hijo —le reprochó sombrío—. Deseo morir como siempre he deseado, en paz con el Creador y con mis semejantes.

Una ola de ternura invadió sus corazones, pues ambos se tenían una confianza ilimitada. Un sudor gélido perlaba el rostro del moribundo. Para hacerle entrar en calor, el joven frotó sus miembros entumecidos, mientras que por la ventana de sus recuerdos desfilaba un cortejo de imágenes junto a aquel sencillo fraile de coro, al que otorgaba la virtud de la honestidad y por el que sentía un afecto inefable.

Confiado a la abadía por un padre sin rostro —Conrado Galaz, adalid de Las compañías de almogávares de Jaime II de Aragón, muerto en Atenas—, las únicas caras impresas en el libro de su memoria habían sido las de aquel monje y la del abad fray Berenguer.

La llama del candil iluminaba sesgadamente el cráneo apergaminado y la nariz

afilada del enfermo terminal. Una verruga en el entrecejo le agigantaba su faz macilenta, mientras las manos le temblaban sobre el pecho. El fraile se había despojado del escapulario y la cogulla y yacía en el lecho de paja dejando ver su cuello arrugado como el de una tortuga. Fijó sus ojos blancos como el marfil en Diego y alzó los dedos curtidos por el mortero, el cálamo y la azada. Antes de que su corazón se le cerrara como un puño crispado, murmuró con un hilo de voz:

—Acércate Diego. Hasta ahora he guardado el secreto y tuve que sellar mis labios. Pero ha llegado el momento de revelarte algo de excepcional importancia para ti, por mucho que yo esté atado por un juramento. He sido cómplice de una ocultación que me abruma en mis horas postreras y te ruego el perdón. Me puede más el apego a ti que la obediencia.

A pesar de su falta de nostalgia, las palabras del monje sembraron de inquietud al

magister quien, ajeno a la revelación, le repuso afable:

—Os escucho, padre, pero no os esforcéis, descansad.

—Préstame oídos, hijo mío. Acepté el engaño y durante todo este tiempo te he ocultado la verdad sobre tu verdadero origen —balbució misterioso, seduciéndolo al instante—. El abad impuso un voto de silencio a los monjes de aquel tiempo. Casi todos han muerto y, si acaso, quedan uno o dos, tan ancianos como yo, que conozcan lo que te voy a relatar. Deseo que no sea demasiado tarde. Y aunque pequé contra el cielo, no deseo morir sin participarte las extrañas circunstancias que rodearon tu llegada a este convento.

—Mi interés es que halléis un atajo que burle a la muerte, nada más fray Bernardo —repuso el profeso—. Y sobre ese período de confusión de mi niñez lo olvidé hace tiempo, aunque nadie me mencionó que ocultara nada inconfesable.

—No trates de convencerme Diego. Sé que sufres desde que eras un rapaz por ese motivo. Déjame ofrecerte mi testimonio antes de que expire. El ser humano es un animal encerrado en el interior de su propia jaula y precisa conocerse para ser libre.

—¿Y qué he de saber, padre? Parece como si hubiera extraviado algo muy valioso de mi vida —dijo sin saber a dónde deseaba conducirlo el monje.

—Escucha —se esforzó—. Nuestro recordado abad fray Berenguer, para no enturbiar la edad de tu inocencia y evitarte preocupaciones vanas, impuso una reserva absoluta, y a mí, tu maestro, me hizo jurar ante los Evangelios que te mantendría en la creencia de que tu padre había sido el capitán de almogávares Conrado Galaz, quien por ignoradas causas te había reconocido como hijo y entregado después a la custodia de este monasterio. Mas ese bulo no se ajusta a la verdad. ¡Miserere mei Domine!

Un repentino estupor se dibujó en la faz del joven, mientras una atmósfera de misterios se adueñaba de la celda. A lo lejos sonó el badajo convocando a vísperas.

—¿El capitán Galaz no era mi padre? Entonces, aquella figura que yo moldeé en mi mente aniquilando infieles en Oriente, ¿no era la del que me engendró?

—No, Diego, y por ello tal vez pierda mi alma —y emitió un hondo suspiro.

—Pues vuestra capacidad de convicción dio sus frutos. Ningún hermano me insinuó nada jamás. Siempre lo creí así, pero ahora me sepultáis en la más angustiosa orfandad. Unas veces odié a ese hombre por perpetuar en mí su pecado, otras veces lo idolatré, pero siempre aguardé su regreso. ¿Qué enigma infamante me ocultasteis entonces, pater? —preguntó ávido.

—Lo conocerás, Diego. Pero exculpa a estos pobres frailes con tu magnánimo corazón. Sólo anhelábamos tu provecho —afirmó fatigoso y tragó saliva—. Antes dame un sorbo de esa pócima. Me cuesta respirar.

Diego escanció del jarro un jarabe de llantén para suavizar las asperezas de su garganta y detener las hemorragias que se cebaban con su cuerpo. El religioso bebió unos sorbos, cerró los ojos, y al rato prosiguió:

—Has de saber que Conrado Galaz, soldado y cristiano viejo natural del valle de Atarés, se ofreció a reconocerte y cuidarte. Te acogió en su hacienda, a una legua de la Puerta de Baltax de Zaragoza, fue tu padrino de bautismo y buscó a un ama de cría que te amamantara hasta que cumplieras los cinco años, para regresar y ser educado según tu rango en la escuela monacal de esta abadía.

—¿Qué rango, fray Bernardo? Me inquietáis —se expresó anhelante.

El monje se esforzaba, pero su respiración era cada vez más irregular. Luego le tendió sus manos febriles. Le costaba hablar.

—Todo lo que te rodeaba sugería alta alcurnia. Aún recuerdo tu llegada como si hubiera sucedido ayer —describió transfigurado—. Atiéndeme. La comunidad celebraba la solemnidad de Pentecostés y soplaba el regañón de la montaña. Antes del rezo del ángelus notamos ajetreo y oímos cascos de caballerías en el torno del monasterio. Yo me hallaba con el hermano herbolario recogiendo tomillo y nos acercamos al pórtico con fisgona curiosidad. Vimos a fray Berenguer con su enjuta figura inclinada, ayudando a bajar de un carruaje a una matrona elegantemente ataviada con túnica damasquinada y galoncillos de marta, que cubría su rostro con velos negros y su cabeza con un extravagante sombrero borgoñón.

Tras sobreponerse de su sorpresa los ojos de Diego se posaron en los del monje.

—¿Una mujer en este retiro de castos varones?

—Como lo oyes —le aseguró—. Pero asómbrate. El trato del abad no fue sólo cortés, sino desmedidamente obsequioso. Fue él quien besó su mano y no al revés, como es preceptivo con un abad mitrado. Incluso le dio a tocar el relicario del lignum crucis, reservado sólo a visitantes eximios. Acompañaban al carretón media docena de hombres de armas que esperaron en la puerta. No portaban gallardetes que identificaran su casa o linaje, pero parecían la guardia de un conde, de un marqués o de un príncipe de la Iglesia.

—Descansad unos instantes, no os conviene agobiaros —dijo intrigado.

Tras humedecerse los labios, fray Bernardo retornó a la narración, rompiendo la insonora quietud de la celda, que presidía un tosco crucifijo y un manojo de disciplinas.

—Con gran sigilo salió del carruaje una criada con un hato que apretaba contra su pecho. Súbitamente resonó el llanto de un niño, un sonsonete que nunca se había oído entre estos muros, que rompió la calma benedictina, avivando nuestro interés. Con la mayor de las reservas penetraron en la sala del Concilio y cerraron las puertas tras de sí. Ignoramos lo que allí se trató, aunque algunos religiosos aseguraron que dentro del carro lloraba otra criatura también recién nacida, que nadie la pudo ver.

—Qué extraño. Los asuntos de Iglesia o de los nobles suelen ocultar secretos infames.

—Así lo aseguró el hermano tornero —prosiguió—. Luego, la enigmática visitante se despidió del abad y partió tan secretamente como había llegado, desapareciendo entre la polvareda por el robledal de Agüero. A ti y a la nodriza se os aposentó en las celdas de huéspedes, hasta que pasados unos días te recogió el adalid Galaz, cortesano devoto del señor abad, para trasladarte a Zaragoza. Como ves, tu origen constituyó desde el principio un inextricable secreto que con todo rompió la rutina de nuestra vida.

Diego, atónito con la confesión, hizo un ademán de asombro. Y como si hubiera recibido la mordedura de un alacrán se incorporó del catre. Forzaba su intelecto para obtener una certeza esclarecedora y la boca se le contrajo en un rictus de congoja. La necesidad de saber lo alentó.

—¿Y nunca se conoció la identidad de la dama que me entregó a la caridad de esta casa? —preguntó Diego ávido.

—Vano empeño, hijo —corroboró el monje—. Nuestra imaginación no nos facilitó ninguna respuesta. Los poderosos, cuando ocultan sus apuros, suelen encontrar recios apoyos. Nadie, salvo fray Berenguer, reconoció a la mujer, y eso que el claustro se convirtió en mentidero de las más disparatadas habladurías. Ni un nombre, ni una mención. ¡Nada! En los corrillos se la identificaba con la condesa de Urrea, de Gandía, o de Borja, y también se conjeturó que fuera la esposa del Justicia Mayor de Aragón. La señora enlutada, con cuyo misterio elaboramos fantasías, ofreció un reto a las dotes de adivinación de muchos de nosotros. Mas nunca supimos quién era, pues en su derredor se alzó un tupido muro de silencio —le garantizó con dulzura.

«¿Qué oculta razón podría poseer aquella ricahembra para abandonarme en un monasterio a tan tierna edad y desaparecer para siempre sin dejar rastro?», pensó Diego, aturdido; fray Bernardo seguía sumido en su postración.

La sangre le hervía y, tras unos instantes de cavilación, la nostalgia se apoderó de su ánimo. Sabía que el monasterio donde se había criado atesoraba abundantes fábulas y secretos. Pero este sobrepasaba cualquier racionalidad.

La espectacular confidencia de fray Bernardo seguía agitando su interior como un vendaval. Irrumpió en sus cavilaciones el rumor de los álamos, mientras el ocaso teñía el aposento de luces amoratadas.

—Comprendo tu turbación Diego, pero aún debes conocer algo más. He de decírtelo antes de que se me escape la vida —confesó el monje.

—Descansad fray Bernardo. Bastante habéis violado ya vuestro juramento —lo consoló Diego, arrodillado a la cabecera del lecho, mientras acariciaba su mano gélida.

—Lo que voy a relatarte no está amparado por el juramento, y por el Santo Grial que reposó entre estas paredes, te aseguro que cuanto te estoy diciendo se ajusta a la verdad. Verás —y se incorporó levemente dejando ver su boca sin dientes, con unos raigones espantables—, la comunidad relegó pronto al olvido el suceso. Pasó el tiempo y regresaste al monasterio antes de cumplir los cinco años, eso sí, con una suculenta asignación que te convertía en un oblato privilegiado y rico.

—Aún recuerdo la vara del maestro y los sabañones que me martirizaban, y, vagamente, la casa de Galaz y los cuidados de una aya, pero velados por el tiempo.

—Pues bien, cuando rebasabas la linde de los siete años se presentó una mañana de Cuaresma un judío de porte majestuoso, como sacado del Libro del Génesis, que al parecer había ocupado el cargo de almojarife real en Castilla. El abad acogió al reputado personaje como si lo hubiera aguardado desde la eternidad, y tras platicar a solas en su celda, insistió en verte.

—¿Un judío? Me resulta difícil creerlo —se extrañó el magister.

—Excusa mi desquiciada inclinación a fisgonear. Yo os observaba desde el atrio superior y recuerdo cada imagen del inusual encuentro. El israelita te contempló largamente, te alzó en sus brazos y te acarició con ternura. Luego lo vi sollozar, mientras invocaba una súplica con los brazos en alto, algo así como una patética petición de perdón dirigida al cielo, creí entender. Fue algo conmovedor Diego. Aquel judío anónimo te quería.

—¿Tampoco sabéis su nombre? ¿El abad se llevó también este secreto a la tumba? —le preguntó con una mueca de impaciencia.

Por toda respuesta la boca del monje se abrió como una llaga desgarrada. Introdujo su temblorosa mano en el hábito y extrajo un paño que desató con circunspección, sacando de él un anillo de oro purísimo. Lo enfrentó al haz de luz del postigo, capturando al instante un fulgor fascinante. Lo encajó en el dedo de Diego, quien, dejándolo deslizarse en él, no salía de su asombro.

—Te pertenece, Diego. Es el eslabón que te une a tu familia.

¿Acaso había perdido el juicio aquel venerable moribundo?

El algebrista, aturdido por lo extraordinario de la situación, sentía el corazón desbocado. Estuvo un rato sin quitarle ojo al sello, entre confundido y alucinado.

¿Qué nueva emboscada le tendía el pasado?

El enigma de su vida y la identidad de sus padres habían sido para él dos líneas paralelas, que no se encontraban. Sin embargo aquel anillo las hacía converger, le daba la oportunidad de explorar a través de sus signos el misterio de su infancia.

Diego Galaz comenzó a afilar su inteligencia, a la que se planteaba un desafío enrevesado. Absorto, se preguntaba si el azar podía comportarse de manera tan cruel al ofrecerle el señuelo de aquella presencia dorada, aquel anillo tan extraño como impenetrable.

«El destino lo está disponiendo todo para que este sello se convierta en el gran enigma de mi vida. Pero ¿debo tomarlo como una fuente de dificultad o de esperanza?», se dijo para sus adentros.

La presencia del sello le acarreó una constelación de interrogantes: ¿qué significaban los símbolos burilados por su orfebre? ¿Pertenecía a una cofradía satánica, al sacerdocio de algún profeta bíblico o al capítulo de una Orden de caballería? ¿Era el emblema del ángel sombrío de un Mesías oscuro, del anticristo, de Auristel, el diablo de la sabiduría? Signos así los había descubierto en la biblioteca de la abadía en ocultos grimorios y tratados de demonología, y se intranquilizó.

Además, las parcas explicaciones del fraile, lejos de clarificarle el enigma le hicieron perder el control de su persona. La irrupción del anillo en su placentera existencia le estaba provocando sentimientos complejos, como inducidos por un genio perturbado.

Pero su pasado ya no sería más un lugar inconcluso y desconocido.

Estaba persuadido de que aquel anillo lo completaría al fin. Impaciente, Diego lanzó una mirada de comprensión a fray Bernardo, que en su postración hablaba con un hilo de voz.

—Hijo, tu posees otra casta, otra sangre, como lo pregona este sello que te entrego, y que a partir de ahora se convertirá en lo más precioso de cuanto posees — le decía—. La vida está jalonada de venturas que mudan caprichosamente nuestra existencia, sin modificar por ello el sino que nos tiene trazada la Providencia.

El ánimo de Diego había pasado gradualmente del asombro a la serenidad. Ahora no tenía otra elección. Debía reconstruir su vida a partir de lo que el benedictino le revelara sobre el enigmático sello. Un mundo oculto penetraba en su cerebro subrepticiamente.

Aguardó, con la esperanza de que Dios inspirara las palabras del monje.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El sello del algebrista"

Narra las intrigas en las Cortes de Castilla y Aragón en el s. XIV, así como la odisea de Diego Galaz en pos del enigma de su nacimiento que esconde un anillo enigmático, símbolo de la inmortalidad en Israel. Visita el escondrijo de los almogávares, la Arabia Feliz, las Cuevas del Qumran, El País de los Aromas-Etiopía-Alejandría y Jerusalén, y narra su relación con la bella judía Isabela Santángel y la misteriosa judería de Besalú.