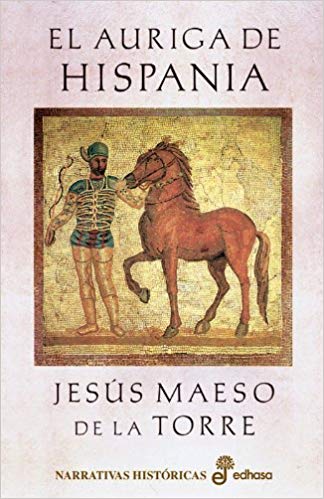

El auriga de Hispania

El auriga de Hispania

I

UNA LLAMADA INESPERADA

El dueño de una de las más fastuosas villas de Preneste, un hombre dotado de distinguida presencia, alzó los ojos al oír el relincho de un caballo.

Sus pupilas se excitaron y aguzó los sentidos, pero sólo olió el nacimiento de la primavera. No recordaba aguardar la visita de nadie hasta la noche, en la que celebraría el banquete de las fiestas Parentalias en honor de Eneas el troyano, padre del pueblo romano.

El recién llegado fue conducido a una estancia exornada con estatuas áticas y candelas que parpadeaban ante las máscaras de los antepasados. El mensajero compuso una reverencia, dedicándole una mirada de admiración al anfitrión, que lo aguardaba en el centro de la exedra sumido en la duda.

—¡Salve! —lo saludó.

—Ave, Léntulo. ¿Qué te trae a Preneste? ¿Es que arde Roma quizá?

—Soy portador de un mensaje de tu amigo Aulio Galo Cimber, quien precisa con urgencia de tu inestimable ayuda.

—Siempre receló de los escribanos y prefiere las palabras —sonrió—. Los ruegos de Galo siempre serán escuchados con respeto en esta casa. ¿Le ocurre algo? Habla sin reservas.

—El asunto que te voy a anunciar precisa de total discreción.

—Salid y cerrad la puerta —ordenó a los esclavos.

Aunque en la expresión del enviado afloraba un matiz de circunspección, sus palabras aletearon inquietantes, como un mal augurio. El emisario avizoró la cabeza en su derredor, recelando de la presencia de algún testigo inoportuno, y comenzó a narrarle en tono enigmático el motivo que lo había traído de Roma. Pero no bien hubo iniciado su perorata, cuando discretamente se entreabrió una cortina, y una mujer prestó atención a la conversación entre su esposo y el visitante.

—Galo te transmite el deseo de que la diosa Fortuna te favorezca en tu retiro, que no se atrevería a profanar si no fuera porque una artimaña de imprevisible gravedad se está urdiendo a espaldas del muy amado Antonino Pío.

—¿De nuestro emperador? —se extrañó visiblemente.

—Así es, domine. Resulta que Galo, en su responsabilidad como edil imperial, ha alertado al príncipe Marco Aurelio de una trama relacionada con nuestros intereses y encaminada a socavar las finanzas del Imperio.

—¿Tan grave es el asunto?

—Así lo cree Aulio Galo —insistió—. Sostiene que de nuevo la tribu hispana, como ya sucediera en tiempos de los divinos Trajano y Adriano, es hostigada desde las sombras y es preciso actuar unida frente a una anónima perversidad.

—Cuando se apela a la sangre se han de olvidar los provechos propios —replicó agriando el semblante.

—Galo te ruega encarecidamente que te reúnas con él a la hora tercia de mañana en la cercana casa de postas de Tres Tabernae, en la Vía Prenestina, y allí, lejos de oídos ajenos, te desvelará más detalles de esta espinosa cuestión que precisa de tu irreemplazable concurso en Roma.

—¿Me necesita de veras? Si el motivo es tan grave, ¿por qué no ha advertido directamente al emperador a través del Prefecto o de Julia Balbila, su amiga y confidente de la hija del césar? —dijo—. Aulio pertenece al restringido mundo de las amistades de la princesa asiática.

—Deseará escuchar antes tu leal opinión —reconoció.

El insólito mensaje pareció sacudir la tierra bajo sus pies. Desconcertado, dio rienda suelta a las más inimaginables conjeturas, mientras negros pensamientos se precipitaban por su mente. Pero el deseo de Aulio Galo, persona muy apreciada por él, constituía el único aliciente que podría apartarlo de su irrevocable decisión de no regresar a Roma. Retirado del mundo, saboreaba los placeres de la vida sencilla y le costaba interrumpirlos.

—Además me ha entregado esta moneda, asegurándome que tú sabrás interpretar su significado —afirmó, adoptando un tono misterioso.

Y con parsimonia sacó de su faltriquera y entregó al dueño de la casa un denario de oro, que al exponerlo a su examen brilló diáfano cegando sus ojos. Reflexionó y recordó que había visto una pieza semejante cuando su amigo y césar Adriano sofocara años atrás la rebelión de Judea y le fuera mostrada en las termas por el senador Lucio Cómodo, como botín de guerra. Luego, estupefacto, musitó las dos palabras grabadas en su anverso: Jerusalén y Libertad.

¿Qué significaba aquella extraña leyenda con la que el dueño de la casa parecía evocar un gravoso recuerdo?

Por una inesperada cabriola del destino, tres faros sugestivos lo convocaban de nuevo a Roma, uno era la nostalgia del emperador Adriano y la curiosa moneda, otro Aulio Galo, a quien quería como a un padre, y finalmente la hermosa Julia Balbila, a quien había mencionado, la más afamada poetisa y astróloga de Roma, cuyo lecho había calentado muchas noches, provocándole aún fascinación.

Su mujer, Camila, que seguía escuchando sigilosamente tras la cortina, se limitó a encoger el ceño, pues no ignoraba que a su marido y a la libertina Julia los unía una antigua y turbulenta relación amorosa, cuyas ascuas creía extinguidas en el rescoldo de su corazón. Intrigada, meditó qué negocio de tan capital importancia habría impulsado a Galo a rogarle que quebrantara su promesa de no regresar a Roma hasta no saciarse de quietud y reposo.

No obstante, esperaba que se resistiera a aceptar la invitación. Ella se sentía feliz al verlo alejado de Roma, en aquel apacible vergel abrazado por los montes Albanos y las umbrías del Tíbur. ¿Acaso Roma no se había convertido en el trono de la vanidad donde hasta el aliento poseía su precio, una cárcel dorada en la que tan sólo importaba la consecución de una fortuna apresurada y no la honradez de la República? Pero sabía que su esposo no tenía elección, y aunque sólo fuera por saciar su malsana curiosidad, accedería a entrevistarse con su padrino.

Camila, alarmada, se esfumó silenciadamente por las pérgolas del jardín, sumida en una honda preocupación. Y entre suspiros, musitó:

—¡Que la divina Hera, protectora de esposos, nos preserve!

Después de unos instantes de juiciosa reflexión, el anfitrión se pronunció:

—Léntulo, me resisto a renunciar a mis excursiones a Baulas y Misena, a holgar en las termas de Nesis, y a ascender al amanecer al monte Pausílipo para presenciar el nacimiento del sol, como hiciera en algunas ocasiones junto al divino Adriano, pero no puedo negarme al deseo de tu amo.

—Puede que sea por poco tiempo —dijo, sabiendo que mentía.

—Trasmítele a Aulio Galo que no faltaré mañana a la cita.

La inquietada esposa del anfitrión se acordaba muy bien de Julia, a la que odiaba visceralmente. Camila se sentó en un escaño y recordó el día en que conoció a Julia y al que ahora era su esposo, hacía veinte años. El pecho le palpitaba, mientras le brotaban las imágenes. Las percibía con nitidez, aun a pesar del tiempo transcurrido. Ella estaba allí en la villa de Julia, invitada con su padre Floro el Griego, el secretario del emperador Adriano.

Para la entonces joven Camila, aquella mujer era la mezcla perfecta de la sutileza y la erudición, aunque también de la perfidia femenina. Desde el primer instante le había parecido una encantadora de serpientes, una diosa salida de un recóndito fanum sirio dispuesta a devorar corazones de hombres. Su tentador retrato y la fama entre la aristocracia romana habían espoleado sus ansias por conocerla. Desde pequeña sentía una congènita pasión por las mujeres originales, a las que intentaba imitar, antes de ser invitada al Palatino a las fiestas del emperador. La jovencísima Camila no podía sustraerse al panal de miel que suponía para sus fantasías juveniles, ajena a que le aguardaba un volcán que conmocionaría su vida.

El ocaso se derrumbaba por el horizonte del Tíber, de donde ascendían las llamaradas de un sol agónico, cuando apareció el elegante patricio Galo Cimber acompañado de un joven con rostro de halcón y mirada soñadora que convulsionó los pulsos de sus venas, agitando su pecho como si galoparan dentro de él una manada de potros salvajes. Era el recuerdo más intenso de su juventud. La mirada soñadora del invitado denotaba despego de lo trivial, y la nariz aguileña y su carnosa boca, franqueza y sinceridad. Su mandíbula era angulosa y la frente despejada, en la que caracoleaban unos cabellos rizados y castaños, según la moda griega.

Camila jamás olvidaría la expresión candorosa del recién llegado ni la mirada de insensible pantera de la princesa. Las columnas resplandecían en abanicos de luz, prestándose de escenario a un coro de mujeres que danzaban con Julia al son de un arpa griega, y que bajo velos de Zedán, se contoneaban con impudicia.

—¡Ave!, la flor más olorosa de Oriente —la saludó Galo.

—¡Salve, querido Galo y a tu honorable compañía! —replicó jadeante—. Acomodaos y bebed mientras admiráis la danza de Adonis.

Según la inclinación del deseo, una mujer sabe cuando un hombre es hermoso si al contemplarlo siente que le arden las entrañas, y la garganta de Camila era una hoguera. Pero, para su desdicha, también percibió que el acompañante de Galo se quedaba fascinado con la figura de Julia. Miraba el diseño perfecto de su semblante, la clámide griega de color verdemar, los pies descalzos y la nitidez de sus rasgados ojos como hechizado. Se manifestaba como una soberana y su sonrisa negligente hizo que el corazón del joven amigo de Galo Cimber apurara sus latidos.

—Princesa, eres como el perfume de un sicómoro, y doy gracias a Mitra por haberte conocido —le dijo embelesado, y Camila sintió que la punzada de los celos le rasgaba el alma.

Los labios de la astróloga se abrieron henchidos de promesas, esbozando una sonrisa conquistadora, mientras rogaba a su aturdido huésped:

—Por favor, llámame siempre Julia.

Camila, entristecida, pensó que la confidente de Adriano podía helar el corazón del hombre que se acercara a ella. No obstante, su conversación era sugestiva y, tras un galanteo con el recién conocido, lo acarició sensualmente, sometiéndolo después a un exhaustivo examen sobre su vida.

A la cena habían acudido invitados asiduos de su casa, una princesa sármata rehén de Roma, de enfermiza figura y extravagante atuendo, el entonces senador Aurelio Antonino y su esposa Annia Faustina, que era tenido por estudioso de la cosmografía, ciencia en la que se había instruido en Susa, siendo procónsul en Siria, conocimientos que compartía con la bella anfitriona. Asistían también al banquete otros influyentes personajes de Roma que libaron en honor del emperador Adriano.

Julia ocupaba el triclinio de honor y entre la gustatio y la prima cena los deleitó con recitaciones de la Eneida y con versos de su propia inspiración que declamó con voz sugerente. Camila no le quitaba ojo y reparó en que mostraba una indisimulada atracción por el joven amigo de Galo. Con un gesto arrebatador, Julia se inclinaba sobre la bandeja y le ofrecía cerezas almibaradas, fruta que los enamorados se ofrecen en señal de amor, mientras un efebo, bello como Cupido, tañía una lira tendido en un diván de marfil.

Poco a poco se entremezclaron los senos desnudos, los ropajes vaporosos, los sedosos sexos, los mantos púrpuras, las curvas sinuosas, las muselinas, las togas con palmas de oro y los espesos maquillajes en un delirio de promiscuidad, al que la hija de Floro era ajena. Y Julia vino al fin a salvar su apurada situación.

—Quienes deseen conocer su futuro en las estrellas que me sigan al planetarium

—los invitó, y la siguieron algunos comensales que aún se tenían en pie o no habían buscado pareja. Pocos repararon en los que seguían a Julia, entre ellos Camila y el recién llegado, que se dejaba llevar con docilidad movido por una complicidad sin límites con la hermosa astróloga. Camila observaba que el distinguido joven se sentía unido a aquella mujer de mirada felina con un ardor que rayaba el fervor, y que se sometía a sus deseos sin rebeldía.

Según los instintos femeninos de Camila, el joven se había prendido a los encantos de la princesa y a su estela de fascinación como el trueno sigue al relámpago. Reparaba con irritación en que todo su ser era atraído por la beldad asiática y, olvidando cuanto lo rodeaba, intentaba derribar sus muros, asediándola con galantería. Julia los condujo con ademanes de misterio a una estancia situada en el mirador de la casa, que ella denominó como pyrateia —el lugar que mantiene el fuego sagrado. En Roma se decía que pronosticaba el futuro en un extraño ojo de cristal de origen egipcio guardado por monstruos inanimados, pero siempre vigilantes. Encendió unas lámparas y el difuso claror puso de manifiesto la magnitud de sus tesoros personales: esferas de cristal de roca, figuras de coral negro, amuletos sirios, discos con los sietes dioses astrales, cuernos de marfil y astas de narvales, que con la luz parecieron cobrar vida propia.

Algo insondablemente majestuoso los sobrecogió y sus gargantas trepidaron por la subyugante atracción que les inspiraba el misterioso planetarium.

Un estante de cedro del Líbano atesoraba tablillas de geomancia asiria y rollos que, según las palabras de la princesa, guardaban las enseñanzas de Hermes, Zoroastro, Demócrito y Ptolomeo, y un volumen de cuero que pregonaba con letras rojas como el Agatodemón egipcio, el hermético libro de los diez rangos místicos consultado por los astrólogos caldeos para sus adivinaciones.

Un universo de fantásticos arcanos transfiguraba el aposento en un lugar que infundió a los convidados una paz sosegadora; tenía forma circular y resultaba ser un sugestivo museo de arte y excentricidades. En unos anaqueles se ordenaban redomas en las que en griego podía leerse baaras, raíces contra los genios maléficos, calcedonia o antiveneno, ópalo de bactriana contra abortos y el venenoso cinamomo de Arabia. Julia se acomodó en un asiento y, en tono intrigante, les explicó:

—Aquí en este planetarium escribo mis versos, trazo las líneas del cosmos, los calendarios, los presagios de mis horóscopos y estudio los ciclos del cielo.

—Seductor lugar para consolarse con la búsqueda y el estudio —dijo el invitado.

—Las incógnitas de las estrellas me fascinan —les aseguró la anfitriona, mientras encendían las lámparas que alumbraban el techo.

Al instante la luz de las candilejas se encumbró hacia la techumbre iluminando una cúpula de cristal, un prodigio del ingenio arquitectónico. Ante los ojos atónitos de sus invitados se abría un mundo donde se aglomeraban los cursos celestes y las divisiones geométricas del espacio, o sea los signos del Zodíaco con sus moradas astrológicas, con las que Julia elaboraba sus horóscopos, por los que según Galo cobraba verdaderas fortunas. Y con una cenefa mágica que los sostuviera, rielaban en nácar las estrellas judías, los aros sidonitas y los nombres olvidados de Mitra y Ahura, los dioses de sus antepasados seleúcidas. El joven comensal se quedó petrificado, pues parecía hallarse en el interior de un templo de Nínive o Susa lleno de misterios aterradores.

—Veo que eres una mujer consagrada a los saberes del cielo —le aseguró.

—¿Y sabes qué es lo que me fascina de esta ciencia astral?, oír el apacible bisbiseo de las estrellas junto a mi corazón y saber que un día regresaré a ellas.

Contemplaban absortos la esplendorosa imitación del firmamento, los planetas y las luminarias suspendidas en la bóveda celeste que Julia, en su erudita soledad, había construido secretamente, y les aseguró que bajo aquella cúpula acristalada examinaba los destinos de los hombres más poderosos de la tierra.

—El cielo posee una fuerza ineluctable y por este tragaluz espío sus tránsitos irrefutables con la ayuda de Apolo Febo, dios de la adivinación.

—Todos los mortales estamos atados a los designios de las estrellas —dijo el desconocido huésped.

—Ya las evoluciones de los astros, que, si no deciden nuestro destino, sí lo orientan con sus influjos —le atestiguó—. No cabe duda de que tu fulgurante carrera está dictada por el cielo; y el hecho de que Adriano se fijara en un desconocido como tú, cosa paradójica en él, me ha chocado sobremanera. Si me concedes tu anuencia, desearía bucear en tu futuro y acudir al vaticinio del espejo de Tiy, la Gran Esposa Real del faraón Amenhotep y madre de Akhenatón, el hijo predilecto del Sol. Sus revelaciones resultan inequívocas e irrefutables. ¿Lo deseas?

Los convidados no articulaban palabra, pues un ambiente de enigmas hervía en la estancia donde Julia practicaba sus predicciones en la reserva de su intimidad. ¿Se trataba de hechicería, de sabiduría, de irreverencia a los dioses? Sin embargo, nada atraía más a un romano que una adivinación emanada de los centros mágicos del Egipto faraónico. El joven no sabía qué responderle, pero ¿se iba a negar al oráculo de la astróloga de Adriano, de la emperatriz Sabina y de otros muchos reyes?

—Si tú lo quieres, quién soy yo para contradecir tu sabiduría —dijo un poco temeroso.

Julia, como una hechicera emergida del pozo del tiempo, se dirigió al centro de la sala donde se erguía un llameante pebetero de oricalco adornado con estatuas de animales esotéricos, el toro minoico, un ibix alado, el símbolo de la vida persa, un grifo babilónico y un león de Susa. Se inclinó y de un arcón de marfil extrajo un óvalo de oro purísimo que poseía el extraordinario don: un espejo de dos palmos esmeradamente pulido que reflejó el rostro cobrizo de Julia. Lo tomó por su asidero de ébano y a la media luz de los lampadarios lo enfrentó al fuego, en cuyas ascuas fue derramando los óleos rituales, alzándose al instante altas llamaradas.

Y en el más prodigioso de los embrujos, el espejo se cubrió primero de un vaho tenue, y luego se fueron reflejando en él los fulgores de las llamas, apareciendo unas sombras informes y vibrátiles, que a los pocos instantes se transmutaron en perfiles reconocibles: a todos les parecieron imágenes análogas a caballos que galopaban ralentizadamente acosados por otras siluetas amorfas, hasta desaparecer por el borde del espejo, en una inaudita secuencia que duró sólo unos instantes, pero con una asombrosas claridad. La astróloga siguió mirando el espejo y se ensimismó en una absorta reflexión. Lo prodigioso los sobrecogió, y hasta Julia palideció. Sus estirados ojos y su exquisita nariz aleteaban. Camila, inmersa en el hechizo, advirtió sin embargo que la aceitunada tersura de la piel de Julia se tornaba lívida. Al cabo, en medio de un silencio inviolable, desaparecieron las figuras equinas de sus miradas atónitas, y hasta Camila ahogó un grito de admiración, boquiabierta y abrumada.

Julia, mujer intimada con lo mágico, era la viva estampa de la perplejidad.

—¡Equus ad gloriam, «Caballos hacia la gloria»! —exclamó balbuceante—. Nunca se me habían revelado unas apariencias con tan meridiana clarividencia.

—Sorprendente —saltó el huésped, pasmado—. ¿Y qué predicen?

—¿Y me lo preguntas tú a mí? —tartamudeó alarmada, enmudeciendo. La astróloga le aseguró luego con la mirada álgida y los ojos entornados:

—Hacía meses que el espejo de Tiy no se me manifestaba, y por Isthar que lo ha hecho con un augurio pasmosamente claro. Tu vida está unida al riesgo, al azar, a la pelea, a los carros aqueos, a la victoria, también a la sangre, a la pasión brutal, al dolor de tus semejantes y a los caballos, los mensajeros de la guerra, de la contienda y de la liza, que te conducirán por igual al dolor y a la amargura, pero también al triunfo y a la celebridad.

—Me basta con ser paciente con mi propio sino —dijo el joven, y su réplica les agradó.

Julia se hallaba presa de una confusión rayana en el estremecimiento.

—¿Conoces tu signo zodiacal? —se interesó de nuevo, excitada.

—Sí, nací en el sino del Ánfora, en la Lusitania hispana, justo cuando el lucero del alba clareaba el cielo en los nones de februarius del año 857 de la fundación de Roma —respondió el invitado, sin saber de nuevo qué pretendía.

—Me has intrigado y deseo conocer también las respuestas de los astros sobre tu azarosa vida. La señal del espejo me ha perturbado, pues rara vez se muestra.

Julia olvidó a sus otros invitados y dirigió su saber hacia su desconocido huésped. Colocó sobre sus rodillas el Agatodemón y una escribanía, marcó luego sus ascendientes con un punzón, determinando la alineación del Sol, de Saturno, Júpiter y Mercurio, el planeta que al parecer gobernaba su vida. Siguiendo procedimientos aritméticos, los cuatro elementos y las casas astrológicas, aplicó sus habilidades de clarividencia, para revelar los signos fastos y nefastos de su devenir, ante la curiosidad de los asistentes. Y como si profanara lo más íntimo de su ser, le desveló misteriosa:

—¡Y además, Mercurio el mensajero, y Marte, deidad de la guerra, te amparan!

—exclamó—. Inconcebible tu sino, te lo aseguro. Indudablemente, mi afortunado amigo, los astros te han asignado además el papel de conciliador, pues posees una morbosa fascinación por lo desconocido, el valor, la lucha y por la estricta justicia; es la primera vez que estas dos divinidades juntas se me asocian a un mortal que no sea rey, y he sentido agitaciones. ¡Ni el emperador es tan amado por los dioses como tú!

—Excúsame, pero no puedo vanagloriarme con tus augurios, aunque me siento turbado. Esas imágenes del espejo egipcio jamás las podré olvidar. «La Memoria de los Caballos de Tiy», las llamaré —dijo extrañamente premonitorio—. Aguardaré lo que mi sino me fije, aunque no creo que alcance lo que me predices.

Después de tan incomparables experiencias, conversaron sobre la misteriosa lámina de bronce de la faraona devota de Athor, de cuyo templo había sido extraída, y Camila conoció entonces algo de su vida, pero sin conseguir que le dedicara una sola palabra o una simple mirada de simpatía. El desconocido no reparó en ella siquiera, pues sólo tenía ojos para Julia, que le escanciaba vino en su copa y le abría su corazón como la flor se abre al rocío. La princesa lo hizo confidente de sus sentimientos, de las experiencias con la familia imperial, de sus añoradas raíces hispanas y sirias, y aunque el joven quiso atraerla hacia sí varias veces, ella lo rechazaba con rudeza, como un inaccesible fortín. No obstante, ante la insistencia del invitado, su fortaleza se disipó y lo besó con pasión, mientras sus ojos cuajados de pestañas negrísimas lo miraban con arrobo.

—No te sientas turbada, Julia, nos amaremos con sosiego —la animó—. Ebe, diosa de la juventud eterna, te ha concedido su don natural.

—Sí, no debemos ofender a Ebe, a quien venero. Prolonguemos en nuestros cuerpos lo que su voz nos ha inspirado —le dijo afectuosa.

Julia tiró de él hasta su alcoba, y Camila sintió una dolorosa decepción. Aquel atractivo muchacho, para ella desconocido pero admirado, ni tan siquiera había advertido su presencia, embelesado como estaba en la princesa seléucida.

Camila siguió hurgando en sus recuerdos con insistencia, recordó la predicción del espejo egipcio con turbación y advirtió que, si bien otros pasajes de su juventud permanecían en la sombra, aquel recuerdo de la pérfida princesa astróloga y sus esotéricos augurios prevalecían aún con torturante fulgor. Notó un sordo dolor en su alma y una respuesta de inquietud. Su esposo era como entonces un hombre valeroso, esforzado y sencillo, pero Julia Balbila aún se seguía comportando como un áspid de dientes afilados, y se preocupó. No le agradaba que tuviera que regresar a Roma y volver a relacionarse con algunas de las hienas que habitaban la domus del emperador Antonino.

Emitió un hondo suspiro y volvió para cuidar sus flores preferidas, un bancal de lirios blancos que rodeaban una estatua de frodita de Pafos.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Antigua

Periodo: Imperio Romano

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El auriga de Hispania"

En tiempos de los emperadores Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el auriga hispano, Cayo Apuleyo Diocles, se convirtió en el héroe popular del Imperio romano. Fue el más aclamado y admirado corredor del Circo Máximo, por su habilidad y audacia, alcanzando los records más celebrados en la arena. Este ídolo de las masas se nos presenta a través de sus hazañas y de una grave y enigmática confabulación extranjera en el mundo de las apuestas, que intentaba debilitar las finanzas de la poderosa Roma.