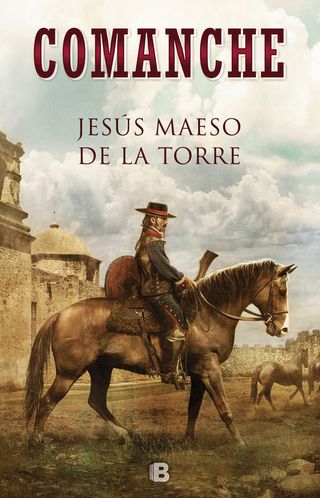

Comanche

Comanche

Cuando los primeros americanos angloparlantes se adentraron en las tierras del sur y del oeste de América del Norte, hacía tiempo que ya habían sido holladas por los españoles. Antes de que llegaran los colonos anglosajones en sus caravanas de carromatos, los castellanos ya habían alzado un siglo antes iglesias, pueblos, fortines y ciudades.

Con anterioridad a que la caballería yanqui patrullase aquellos vastos territorios al son del Garry Owen, los dragones de cuera, o del rey, del Virreinato de Nueva España, ya habían recorrido y dominado aquellas salvajes sendas.

Previamente a que se erigiesen los fuertes americanos que hemos visto en las películas de John Ford, con los fieros sheriffs de expresión adusta, los pistoleros codiciosos, el Séptimo de Caballería y los fieros indios, los indómitos soldados de los presidios españoles ya habían dominado las planicies, desiertos, cañones y praderas, desde Luisiana a Tejas, de Arkansas a Colorado, y de Nuevo México a California.

Y antes de que los navajos, apaches y comanches se enfrentasen con la caballería de Estados Unidos, estos ya habían librado sangrientos combates contra las ordenadas y tenaces tropas del Rey de España.

JOSÉ ANTONIO CRESPO, historiador.

Españoles olvidados de Norteamérica

Y esta anhelosa novela narra un episodio fascinante y asombroso que se produjo entre españoles, comanches, yuma, navajos y apaches en el siglo XVIII, y que, perdido en el olvido y en la indiferencia de la historia, me he atrevido a rescatar del polvo del tiempo y a recrearlo.

EL AUTOR

1

Tejas

Misión de la Santa Cruz en San Sabá

16 de marzo de 1758

Un inquietante silencio precedió al asalto comanche.

Un sol del color del acero se resistía a asomar y una paz serena envolvía la misión española de la Santa Cruz. De súbito se escucharon relinchos de caballos que alteraron la paz del vecindario, poblado por colonos españoles y apaches cristianizados con sus familias.

Un atronador estrépito de alaridos, piafar y relinchos de caballos quebró la calma del pueblo fronterizo de San Sabá. El inesperado tumulto paralizó a los vecinos de aquel mísero lugar perdido en la frontera entre Tejas y Nuevo México. Protegido por un tosco murallón de madera, guardaba una iglesia, una treintena de casas de adobe y diez o doce wickiup —chozas apaches—, donde malvivían no más de trescientas almas con el corazón en vilo.

Era la sorpresa de lo inesperado en la que vivían inmersos, unida al espanto de lo imprevisible, lo que los había alarmado, poniéndolos en guardia. Sabían que los feroces comanches habían invadido las llanuras de Tejas en busca de caballos y de cabelleras, y que habían atacado algunos ranchos donde había apaches instalados.

Los pájaros dejaron de piar y los más madrugadores miraron en dirección al río. Paralizados y achicando los ojos contemplaron la aterradora avalancha que se precipitaba sobre la misión. Una aulladora marea de jinetes comanches, a los que se unían también combatientes de las feroces naciones tónkawa, bidai, wichita y teja, galopaban a rienda suelta, profiriendo alaridos espantosos.

Una multitudinaria jauría de sabuesos rabiosos se les venía encima, y poco podían hacer para defenderse.

Vieron con pavor que los capitaneaba el violento jefe comanche Qua ku’ku («Garras de águila»), ataviado con un estrafalario y sucio uniforme azul de oficial francés. Esgrimía un mosquete comprado en la frontera a los gabachos de Fuerte Nacogdoches. Les pareció un ridículo espantapájaros, pero también un aterrador demonio que venía por su botín de cabelleras.

Nadie pudo detener la violenta agresión de los comanches, que, en un frenético ataque sin dirección ni orden, sembraron el terror en la misión. Un rumor silbante de las flechas incendiarias y de las detonaciones de los mosquetes se sucedía sin interrupción, causando estragos entre los aterrorizados habitantes de la aldea tejana. El aire se enturbió con la polvareda y el fuego, y los asaltados corrían sin apenas poder respirar.

Pronto se propagó el pánico con el saqueo, la muerte y el horror.

—¡Venimos a matar a apaches y cristianos! —gritaban en castellano. Comenzó a correr la sangre y varias mujeres y niños cayeron aplastados

bajo los cascos de los caballos. Los asustados colonos pronto se dieron cuenta de que era imposible huir y optaron por esconderse, pero los comanches, con una astucia y furia bestiales, los rodeaban y masacraban cortándoles las cabelleras entre horrísonos rugidos. Solo la pequeña iglesia permanecía a salvo del ataque y desde ella se oían los gritos de un fraile, llamando a la resistencia y a la oración. Los fieros comanches ebrios de cólera derribaban las puertas de las casas y chozas, mataban los animales y saqueaban con el placer dibujado en sus rostros pintarrajeados.

El tronar de la destrucción y el fragor de los derrumbes por el fuego mantenía paralizados a los vecinos que se escondían en rincones de las cuadras. La partida de atacantes enflechaban sus arcos contra todo aquel que intentaba escapar y disparaban los mosquetes en todas direcciones. Iban casi desnudos, con las «plumas del valor» adornando sus greñas y cabelleras, embadurnados de tintura ocre y negra y luciendo collares y gorros estrambóticos.

El jefe indio ordenó derribar las puertas de la iglesia, que cayeron al suelo como dos frías lápidas sobre sus tumbas. Tras el dintel, impertérrito como una efigie de arcilla, se hallaba el encorvado fray Alonso Terreros, un bondadoso y ascético franciscano, quien, con las manos alzadas en señal de paz, ofrecía al enfurecido cabecilla hojas de tabaco y unas fruslerías para apaciguar su ánimo.

—¡En nombre de Jesucristo, detén la matanza, hijo mío! —le rogó.

Qua ku’ku lo miró con desprecio y el monje se sintió indefenso y angustiado. Y en su desamparo, un miedo atroz le heló la sangre. Intuyó que iba a morir, cuando el líder de la turba ordenó desaforado:

—¡Kun, kun, kun! —«Fuego, fuego, fuego».

Al instante, una salva de disparos y un haz de flechas silbaron en el aire impactando en los jóvenes apaches que acompañaban al sacerdote cogidos de su cíngulo y en el cuerpo blando del religioso, que se desplomó en el suelo como un muñeco desmadejado. Antes de que expirara desmontaron cuatro jinetes y recogieron el cuerpo del fraile moribundo. Entre aullidos brutales lo condujeron a la torre de la iglesia y lo colgaron bocabajo de la campana de la iglesia, como si de un macabro badajo humano se tratara. Sus carnes blancas y ensangrentadas quedaron al aire para escarnio de sus asustados hijos. Hilos presurosos de sangre corrieron por el hábito pardo y su cráneo tonsurado, empapando las paredes blancas y las piedras del suelo.

Otros comanches penetraron con los caballos en el templo cristiano y se encontraron con otros dos religiosos, el joven y pelirrojo padre Santisteban y al venerable fray Miguel, que los miraban espantados, mientras abrazaban a un grupo de niños de ojos inocentes y miradas aterradas. Al primero, que se protegió bajo el altar, le cortaron la cabeza de un tajo con un hacha, antes de que pudiera emitir un solo grito de defensa. Después prendieron fuego a su sotana, quedando el cuerpo inflamado como una antorcha humana.

Al segundo lo apalearon sin compasión, quedando tendido en las losas, maltrecho y malherido. Y los niños lo rodearon con los ojos llenos de lágrimas, mientras se lamentaban:

—¡Padrecito, padrecito, no nos dejes!

Crecieron los alaridos irracionales de los asaltantes que demolían las iconografías de los santos. Con una cuerda derribaron la imagen que presidía el retablo, un seráfico San Francisco, que al derrumbarse se hizo añicos. Uno de los atacantes enarboló en alto la cabeza de escayola cercenada del Poverello de Asís, saliendo de la iglesia con su sacro triunfo y gritando desaforadamente. El hatajo de comanches, lanzas en mano, comenzó a causar estragos tirando al suelo los pebeteros de incienso, los exvotos, los cuadros sagrados y las candelas de aceite.

Entregados al robo y al terror, mataron sin piedad a los apaches y españoles allí refugiados, cortándoles las cabelleras y vaciando sus ojos para que no hallaran el camino hacia el Gran Espíritu. Con las pupilas incendiadas irrumpieron en la sacristía, donde derribaron los armarios y quemaron los documentos que allí se guardaban, así como los indumentos y vasos sagrados de la comunidad franciscana.

El fragor de los alaridos y los destrozos aumentaba. Ebrios de sangre, los asaltantes se entregaban a una insensata destrucción y al pillaje del poblado. Qua ku’ku blandió el fusil y a grandes chillidos decidió que quemaran la empalizada de madera que rodeaba la misión.

Una espiral de humo gris comenzó a sobresalir entre las lomas.

El centinela del solitario presidio de San Luis de las Amarillas, situado a legua y media de la aldea misionera atacada, avizoró su cabeza para cerciorarse del peligro. La fortaleza protegía a esa y otras misiones franciscanas. El vigilante también escuchó el lejano fragor de los cascos de los mustang indios, y dio el aviso disparando tres veces su fusil y tocando frenéticamente la campana. Los soldados del fortín salieron al patio de armas. Vivían en el presidio ya que las autoridades no permitían que los soldados se vieran mezclados con la misión pacífica de los misioneros y también para evitar el contacto con las mujeres indias.

El Presidio Real, alzado en madera y adobe sobre sillares de granito, era un cuadrado perfecto de doscientas varas por cada lienzo amurallado, y constituía una inexpugnable fortaleza, temida por los feroces comanches que merodeaban por el sureste de Tejas. En cada uno de los cuatro bastiones en forma de estrella de los extremos, estaban situados los cañones y cureñas y ondeaba la blanca bandera borbónica con los castillos y leones castellanos. Dentro de las dependencias vivían unas trescientas personas, entre oficiales, dragones y los guías indios con sus familias. En los rincones se hallaban las cuadras, la herrería, un almacén, un subterráneo para la pólvora y un pasadizo que comunicaba con el exterior para avituallarse de agua, y para la huida en caso de asedio.

Sonaron dos golpes sonoros en la puerta del coronel, don Diego Ortiz de Parrilla, que se incorporó de un salto de su lecho.

—¿Qué novedad hay? —dijo abriéndola y con la mirada atenta.

—Mi coronel —le informó el centinela—, parece que esos salvajes comanches están atacando la misión de San Sabá. Se ven humos en esa dirección, se oyen cabalgadas y gritos de guerra.

—Vamos, avisa al sargento Arellano que forme la tropa disponible en el patio. Que vayan armados y con todas las impedimentas.

—¡A la orden, mi coronel! —contestó juntando los tacones.

Cuando al poco el oficial pasó revista a su tropa, en aquel momento reducida a cincuenta dragones de cuera y otros tantos esforzados apaches lipán, frunció el ceño. Demasiados territorios de la Corona española para defenderlos con tan exiguo destacamento y medios militares tan escasos.

Desde Tejas al Pacífico, y mediante una tupida red de presidios de defensa, debían contener a las hordas errantes de comanches y mantener incólumes las conquistas y el honor de España en aquella parte del Nuevo Mundo.

No obstante, don Diego estaba satisfecho con el ardor guerrero de sus dragones, los temibles jinetes hispanos que velaban por la seguridad y dominio en aquella colosal frontera del norte del continente. La mayoría eran españoles, o criollos nacidos en Nueva España, los más caballeros y voluntarios por diez años. Eran inmunes al hambre, a la sed y a las largas cabalgadas tras los esquivos comanches, que los reverenciaban, temían y respetaban por su arrojo y su a veces expeditiva severidad guerrera. Inasequibles al desaliento y espadachines formidables, artilleros y jinetes expertos, su fama de invencibles guerreros los precedía allá donde aparecían sus escuadrones.

Se les conocía en la frontera como «dragones de cuera» porque sobre la reglamentaria chaqueta azul con ribetes rojos, calzón de tripe azulado y capa azul cobalto, se protegían con un abrigo sin mangas de color pajizo u ocre, forrado con hasta siete capas de cuero curtido, invulnerable a las flechas y lanzas indias.

Se defendían de los ataques indios con la reglamentaria espada toledana del ejército español, lanza, adarga, escopeta, dos pistolas, cartucheras y bandolera de gamuza, con la identificación de su unidad. Usaban un elegante corbatín negro, botines o botas y un sombrero cordobés de ala ancha adornado con una pluma roja. Protegían el brazo izquierdo con un vistoso escudo redondo de doble envoltura en el que iban bordadas las armas de Castilla en vivísimos colores. Cada dragón poseía seis caballos, un potro y una mula y disponía de dos criados indios que le servían de escuderos, domésticos y guías.

Don Diego Ortiz estaba satisfecho con su intrepidez y compromiso, y sobre todo con su probada eficacia y valentía en la persecución de las partidas de indios revoltosos y de los ladrones comanches que infectaban la frontera del Virreinato de Nueva España, un territorio despoblado por el que solo cabalgaban indios salvajes y fieros españoles, y donde el fortín de ayuda más próximo estaba a más de cuarenta millas.

Vivir en aquellos solitarios reductos significaba para cualquier soldado español una prueba de valor, y tanto o más para los que quedaban en el fortín, un reducido número de dragones, y las mujeres y los niños, que miraban con indecible pesadumbre cómo sus maridos y padres podían no regresar a su hogar tras un encuentro con los belicosos comanches. La columna de dragones abandonó la fortaleza al trote corto y en fila de a dos, entre los redobles de los dos tambores del regimiento.

No bien hubieron cabalgado media milla cuando de repente surgió ante sus ojos un variopinto tropel de comanches que habían abandonado el poblado en llamas con intención, no de atacar el presidio, sino de hacer un alarde de su poderío ante los soldados españoles.

Iban desnudos o con un vestuario estrambótico, resultado de sus sucesivas depredaciones de ranchos y poblados de Luisiana y Tejas. Algunos se veían con casacas azules del ejército francés, pieles colgando de sus piernas, cuernos de búfalo y ciervo en sus cabezas, cabelleras atadas a las lanzas, plumas de seda de alguna dama de Luisiana y vistosos retazos de colores de vestidos mexicanos.

El jefe de la banda desgajada del grueso de la partida comanche, un indio vociferante y desaliñado, iba tocado con un tricornio militar deshilachado y enarbolaba una sombrilla tintada de sangre reseca, que seguro había pertenecido a una mademoiselle de Eminence o de Nueva Orleans. Los caballos iban pintados de lunares blancos, escarlatas y rojos, y algunos llevaban las crines trenzadas. Al coronel le pareció que eran tan risibles como letales, y reaccionó expeditivo. Iría a por ellos. Dando alaridos y envueltos en polvo, le parecía que habían escapado del mismísimo infierno.

—¡Desplegaos en línea de ataque! —decidió Ortiz al verlos.

La reordenación fue rápida y coordinada. Con las lanzas en ristre, los dragones se alinearon tras el alférez que portaba la insignia real.

—¡Al ataque! —gritó la orden de embestida, sin descomponerse la formación de hombres y caballos, que se encabritaron y corcovearon antes de lanzarse a galope tendido sobre la legión de los bárbaros indios.

La partida comanche se detuvo paralizada. No esperaban encontrarse cuerpo a cuerpo con la unidad regular de los dragones hispanos, a los que rehuían en campo abierto. Su forma de combatir a los españoles era harto conocida: emboscadas y retiradas rápidas, nunca un enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo.

El cabecilla del paraguas de seda dio orden de repliegue, y no hacia el poblado que devastaban sus hermanos comanches y tónkawa, sino al norte, donde no había ningún presidio español que pudiera combatirlos. La huida era su única posibilidad de salir vivos del encuentro.

Pronto un polvo amarillento los envolvió, como si fueran demonios vaporosos. Solo un rumor de espantosos alaridos vibró en el aire y desaparecieron como trasgos. Don Diego señaló con su espada la misión, envuelta en aquel momento en una turbia humareda. La tropa se dirigió vertiginosa hacia su objetivo. El coronel se temía lo peor y comprendió que llegaban demasiado tarde en su auxilio. El sargento Arellano, que cabalgaba a su lado, advirtió una mueca de preocupación seria en su coronel. De sus labios crispados, casi ocultos por su hirsuto y trigueño mostacho, no salía ninguna orden.

Resultaba desmedido el estremecimiento que experimentaba con la escalofriante visión que se ofrecía ante sus atónitos ojos, a pocos pasos del asolado poblado.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Expansión en América

Acontecimiento: Estados Unidos y Canada

Personaje: Varios

Comentario de "Comanche"

En la Nueva España del s. XVIII, nos encontramos en unos territorios salvajes que pertenecieron a la Corona española. A través de tres personajes inolvidables, un capitán de dragones del rey, una apache y una princesa real de Alaska, el lector se sumerge en unos episodios asombrosos perdidos en la historia, donde intervienen los españoles, los comanches, los apaches y los yumas en las vastas llanuras de Nuevo Méjico, Arkansas, California y Luisiana.

Presentación del libro por el autor en «Nueva Acrópolis» en Cádiz (1)

Presentación del libro por el autor en «Nueva Acrópolis» en Cádiz (2)

Presentación del libro por el autor en «Nueva Acrópolis» en Cádiz (y 3)

Presentación del libro por el autor en «Canal Sur»

Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» en Cadena SER