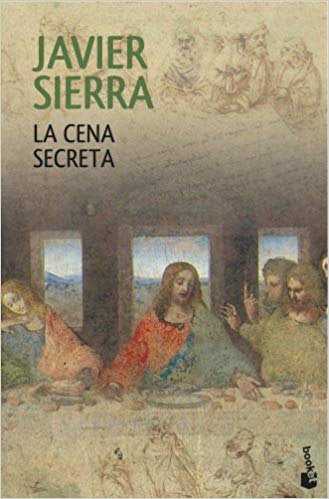

La cena secreta

La cena secreta

1

No recuerdo acertijo más enrevesado y peligroso que el que me tocó resolver aquel Año Nuevo de 1497, mientras los Estados pontificios observaban cómo el ducado de Ludovico el Moro se estremecía de dolor.

El mundo era entonces un lugar hostil, cambiante, un infierno de arenas movedizas en el que quince siglos de cultura y fe amenazaban con derrumbarse bajo la avalancha de nuevas ideas importadas de Oriente. De la noche a la mañana, la Grecia de Platón, el Egipto de Cleopatra o las extravagancias de la China explorada por Marco Polo merecían más aplausos que nuestra propia historia bíblica.

Aquéllos fueron días convulsos para la cristiandad. Teníamos un papa simoníaco —un diablo español, coronado bajo el nombre de Alejandro VI, que había comprado con descaro su tiara en el último cónclave—, unos príncipes subyugados por la belleza de lo pagano y una marea de turcos armados hasta los dientes a la espera de una buena oportunidad para invadir el Mediterráneo occidental y convertirnos a todos al islam. Bien podía decirse que jamás nuestra fe había estado tan indefensa en sus casi mil quinientos años de historia.

Y allí se encontraba este siervo de Dios que os escribe. Apurando un siglo de cambios, una época en la que el mundo ensanchaba a diario sus fronteras y nos exigía un

esfuerzo de adaptación sin precedentes. Era como si, cada día que pasaba, la Tierra se hiciera más y más grande, forzándonos a una actualización permanente de nuestros conocimientos geográficos. Los clérigos ya intuíamos que no íbamos a dar abasto para predicar a un mundo poblado por millones de almas que jamás habían oído hablar de Cristo, y los más escépticos vaticinábamos un período de caos inminente, que traería la llegada a Europa de una nueva horda de paganos.

Pese a todo, fueron años excitantes. Años que contemplo con cierta nostalgia en mi vejez, desde este exilio que devora poco a poco mi salud y mis recuerdos. Las manos ya casi no me responden, la vista me flaquea, el cegador sol del sur de Egipto turba mi mente y sólo en las horas que preceden al alba soy capaz de ordenar mis pensamientos y reflexionar sobre la clase de destino que me ha traído hasta aquí. Un destino al que ni Platón, ni Alejandro VI, ni los paganos son ajenos.

Pero no adelantaré acontecimientos.

Baste decir que ahora, al fin, estoy solo. De los secretarios que un día tuve no queda ya ninguno, y hoy apenas Abdul, un joven que no habla mi idioma y que me cree un santón excéntrico que ha venido a morir a su tierra, atiende mis necesidades más elementales. Malvivo aislado en esta antigua tumba excavada en la roca, rodeado de polvo y arena, amenazado por los escorpiones y casi impedido de las dos piernas. Cada día, el fiel Abdul sube hasta este cubículo una torta ácima y lo que buenamente sobra en su casa. Él es como el cuervo que durante sesenta años llevó en su pico media onza de pan a Pablo el Ermitaño, que murió con más de cien años en estas mismas tierras. Abdul, a diferencia de aquel pájaro de buen agüero, sonríe cuando me lo entrega, sin saber bien qué más hacer. Es suficiente. Para alguien que ha pecado tanto como yo, toda contemplación se convierte en un premio inesperado del Creador.

Pero además de soledad, también la lástima ha terminado por corroer mi alma. Me apena que Abdul nunca sepa qué me trajo a su aldea. No sabría explicárselo por señas. Tampoco podrá leer jamás estas líneas, y aun en el remoto caso de que las encuentre tras mi muerte y las venda a algún camellero, dudo que sirvan para algo más que para avivar una hoguera en las frías noches del desierto. Nadie aquí entiende el latín ni lengua romance alguna. Y cada vez que Abdul me encuentra frente a estos pliegos se encoge de hombros, atónito, a sabiendas de estar perdiéndose algo importante.

Esa idea me mortifica día a día. La certeza íntima de que ningún cristiano llegará jamás a leer estas páginas atolondra mi lucidez y llena mis ojos de lágrimas. Cuando termine de redactarlas, pediré que las entierren junto a mis despojos, esperando que el Ángel de la Muerte se acuerde de recogerlas y llevarlas ante el Padre Eterno cuando se celebre el juicio por mi alma. Triste es la historia: los secretos más grandes son los que nunca emergen a la luz.

¿Lo conseguirá el mío? Lo dudo.

Aquí, en las cuevas que llaman de Yabal al-Tarif, a pocos pasos de este gran Nilo que bendice con sus aguas un desierto inhóspito y vacío, sólo ruego a Dios que me dé el tiempo suficiente para justificar por escrito mis actos. Estoy tan lejos de los privilegios que un día tuve en Roma, que aunque el nuevo papa me perdonara sé que ya no sería capaz de regresar al redil de Dios. No soportaría dejar de escuchar los lejanos lamentos de los muecines desde sus minaretes, y la añoranza de esta tierra que me ha acogido con tanta generosidad torturaría mis últimos días.

Mi consuelo es ordenar aquellos sucesos tal y como

acontecieron. Algunos los viví en mis carnes. De otros, en cambio, tuve noticia mucho tiempo después de ocurridos. Sin embargo, puestos los unos tras los otros, os darán, hipotético lector, una idea de la magnitud del enigma que alteró mi existencia.

No. No puedo dar más la espalda al destino. Y ahora que he reflexionado sobre cuanto han visto mis ojos, me veo en la obligación de contarlo… aunque a nadie le sirva.

2

Este acertijo arranca la noche del 2 de enero de 1497, lejos, muy lejos de Egipto. Aquel invierno de hace cuatro décadas fue el más frío que recuerdan las crónicas. Había nevado copiosamente y toda la Lombardía estaba cubierta bajo un espeso manto blanco. Los conventos de San Ambrosio, San Lorenzo y San Eustorgio, e incluso los pináculos de la catedral, habían desaparecido bajo la niebla. Los carros de leña eran lo único que se movía en las calles, y media Milán dormitaba envuelta en un silencio que parecía llevar instalado allí siglos.

Fue a eso de las once de la noche del segundo día del año. Un aullido de mujer, desgarrador, rompió la helada paz del castillo de los Sforza. Al grito pronto le siguió un sollozo, y a éstos los agudos llantos de las plañideras de palacio. El último estertor de la serenísima Beatrice d’Este, una joven en la flor de la vida, la bella esposa del dux de Milán, había destruido para siempre los sueños de gloria del reino. Santo Dios. La duquesa murió con los ojos abiertos de par en par. Furiosa. Maldiciendo a Cristo y a todos los santos por llevársela tan pronto a su lado y agarrada con fuerza a los hábitos de su horrorizado confesor.

Sí. Definitivamente, ahí empezó todo.

Tenía cuarenta y cinco años cuando leí por primera vez el informe de lo ocurrido aquella jornada. Era un relato estremecedor. Betania, según su costumbre, lo había

solicitado por conducto secretissimus al capellán de la corte del Moro, y éste, sin perder un solo día, lo había enviado a Roma a toda velocidad. Los oídos y los ojos de los Estados pontificios funcionaban así. Eran rápidos y eficaces como los de ningún otro país. Y mucho antes de que llegara a la oficina diplomática del Santo Padre el anuncio oficial de la muerte de la princesa, nuestros hermanos tenían ya todos los detalles en su poder.

Por aquel entonces, mi responsabilidad dentro de la compleja estructura de Betania era la de adlátere del maestro general de la Orden de Santo Domingo. Nuestra organización sobrevivía dentro de los estrechos márgenes de la confidencialidad. En un tiempo marcado por las intrigas palaciegas, el asesinato con veneno y las traiciones de familia, la Iglesia necesitaba un servicio de información que le permitiera saber dónde podía poner sus pies. Éramos una orden secreta, fiel sólo al papa y a la cabeza visible de los dominicos. Por eso, de cara al exterior casi nadie oyó hablar nunca de nosotros. Nos escondíamos tras el amplio manto de la Secretaría de Claves de los Estados pontificios, un organismo neutro, marginal, de escasa presencia pública y con competencias muy limitadas. Sin embargo, de puertas para adentro funcionábamos como una congregatio de secretos. Una especie de comisión permanente para el examen de asuntos de gobierno que pudieran permitir al Santo Padre adelantarse a los movimientos de sus múltiples enemigos. Cualquier noticia, por pequeña que fuera, que pudiera afectar al statu quo de la Iglesia pasaba inmediatamente por nuestras manos, se valoraba y se transmitía a la autoridad pertinente. Ésa era nuestra única misión.

En ese marco accedí al informe de la muerte de nues-

tra adversaria, donna Beatrice d’Este. Aún puedo ver las caras de los hermanos celebrando la noticia. Necios. Pensaban que la naturaleza nos había ahorrado el trabajo de tener que matarla. Sus mentes eran así de simples. Funcionaban a golpe de cadalso, de condena del Santo Oficio o de verdugo a sueldo. Pero ése no era mi caso. A diferencia de aquéllos, yo no estaba tan seguro de que la marcha de la duquesa de Milán significara el final de la larga cadena de irregularidades, conspiraciones y amenazas contra la fe que parecían esconderse en la corte del Moro y que llevaban meses alertando a nuestra red de información.

De hecho, bastaba con citar su nombre en alguno de los capítulos generales de Betania para que los rumores dominaran el resto de la reunión. Todos la conocían. Todos sabían de sus actividades poco cristianas, pero nadie se había atrevido jamás a denunciarla. Tal era el temor que donna Beatrice inspiraba en Roma, que ni siquiera el informe que recibimos del capellán del dux, que era además fiel prior de nuestro nuevo convento de Santa Maria delle Grazie, se pronunciaba al respecto de sus andanzas poco ortodoxas. A fray Vicenzo Bandello, reputado teólogo y sabio conductor de los dominicos milaneses, le bastó con describirnos lo sucedido, manteniéndose alejado de cuestiones políticas que pudieran comprometerle.

Tampoco nadie en Roma le recriminó su prudencia.

Según el informe firmado por el prior Bandello, todo estuvo en orden hasta las vísperas de la tragedia. Antes de ese momento, la joven Beatrice lo tenía todo: un marido poderoso, una vitalidad desbordante y un bebé en ciernes que pronto perpetuaría el noble apellido del padre. Ebria de felicidad, había pasado su última tarde bailando de sala en sala, jugando con su dama de compañía favorita en el palacio Rochetta. La duquesa vivía ajena a las preocupaciones de cualquier madre de sus territorios. Ni siquiera amamantaría al bebé para no estropear sus pechos menudos y delicados; un ama seleccionada con cuidado se encargaría de tutelar el crecimiento de la criatura, le enseñaría a caminar, a comer y madrugaría para levantarla y lavarla con agua y paños calientes. Ambos —bebé e institutriz— vivirían en Rochetta, en una estancia que Beatrice había decorado con interés. Para ella, la maternidad era un benéfico e inesperado juego, exento de responsabilidades e incertidumbres.

Pero fue precisamente allí, en el pequeño paraíso que había imaginado para su vástago, donde le sobrevino la desgracia. Según fray Vicenzo, antes del anochecer de san Basilio, donna Beatrice cayó desmayada sobre uno de los camastros de la estancia. Al volver en sí, se sintió mal. La cabeza le daba vueltas, al tiempo que el estómago luchaba por vaciarse entre arcadas largas y estériles. Sin saber qué clase de dolencia la aquejaba, al vómito pronto le siguieron fuertes contracciones en el bajo vientre que anunciaban lo peor. El hijo del Moro había decidido adelantar su llegada al mundo sin que nadie hubiera previsto esa contingencia. Beatrice, por primera vez, se asustó.

Aquel día los médicos tardaron más de la cuenta en

llegar a palacio. Hubo de buscarse a la partera extramuros de la ciudad, y cuando el personal necesario para asistir a la princesa estuvo por fin a su lado, ya era demasiado tarde. El cordón umbilical que alimentaba al futuro Leon Maria Sforza se había enredado alrededor del frágil cuello del niño. Poco a poco, con la precisión de una soga, éste fue apretando su pequeña garganta hasta asfixiarlo. Beatrice notó enseguida que algo iba mal. Su hijo, que un segundo antes pujaba con fuerza por salir de sus entrañas, se detuvo en seco. Primero se agitó con violencia y luego, como si el esfuerzo le hubiera marchitado, languideció hasta expirar. Al notarlo, los galenos sajaron de lado a lado a la madre, que se retorcía de dolor y desesperación apretando un paño bañado en vinagre entre los dientes. Fue inútil. Desesperados, dieron sólo con un bebé azulado y muerto, con sus ojitos claros ya vidriosos, ahorcado en el seno materno.

Y fue así como, rota de dolor, sin tiempo para aceptar el duro revés que acababa de darle la vida, la propia Beatrice decidió extinguirse horas más tarde.

En su informe, el prior Bandello decía que llegó a tiempo de verla agonizar. Ensangrentada, con las tripas al aire y bañada en una pestilencia insoportable, deliraba de dolor, pidiendo a gritos confesarse y comulgar. Pero, por suerte para nuestro hermano, Beatrice d’Este murió antes de recibir sacramento alguno…

Y digo bien: por suerte.

La duquesa tenía sólo veintidós años cuando dejó nuestro mundo. Betania sabía que había llevado una vida pecaminosa. Desde los tiempos de Inocencio VIII yo mismo había tenido ocasión de estudiar y archivar muchos documentos al respecto. Los mil ojos de la Secretaría de Claves de los Estados pontificios conocían bien la clase de persona que había sido la hija del duque de Ferrara. Allí dentro, en nuestro cuartel general del monte Aventino, podíamos presumir de que ningún documento importante generado en las cortes europeas era ajeno a nuestra institución. En la Casa de la Verdad decenas de lectores examinaban a diario escritos en todos los idiomas, algunos encriptados con las artimañas más impensables. Nosotros los descifrábamos, los clasificábamos por prioridades y los archivábamos. Aunque no todos. Los referentes a Beatrice d’Este llevaban tiempo ocupando un lugar prioritario en nuestro trabajo y se almacenaban en una habitación a la que pocos teníamos acceso. Tan inequívocos documentos mostraban a una Beatrice poseída por el demonio del ocultismo. Y lo que era aún peor, muchos aludían a ella como la principal impulsora de las artes mágicas en la corte del Moro. En una tierra tradicionalmente permeable a las herejías más siniestras, aquel dato debería haberse tenido muy en cuenta. Pero nadie lo hizo a tiempo.

Los dominicos de Milán —entre ellos el padre Bandello— tuvieron varias veces a su alcance pruebas que demostraban que tanto donna Beatrice como su hermana Isabella, en Mantua, coleccionaban amuletos e ídolos paganos, y que ambas profesaban veneración desmedida a los vaticinios de astrólogos y charlatanes de todo pelaje. Y nunca hicieron nada. Las influencias que recibió Beatrice de aquéllos fueron tan nefastas, que la pobre pasó sus últimos días convencida de que nuestra Santa Madre Iglesia se extinguiría muy pronto. A menudo decía que la curia sería llevada a rastras hasta el Juicio Final y que allí, entre arcángeles, santos y hombres puros, el Padre Eterno nos condenaría a todos sin piedad.

Nadie en Roma conocía mejor que yo las actividades

de la duquesa de Milán. Leyendo los informes que llegaban sobre ella, aprendí cuán sibilinas pueden llegar a ser las mujeres, y descubrí lo mucho que donna Beatrice había cambiado los hábitos y objetivos de su poderoso marido en apenas cuatro años de matrimonio. Su personalidad llegó a fascinarme. Crédula, entregada a lecturas profanas y seducida por cuantas ideas exóticas circulaban por su feudo, toda su obsesión era convertir Milán en la heredera del antiguo esplendor de los Médicis de Florencia.

Creo que fue eso lo que me alertó. Aunque la Iglesia había logrado minar poco a poco los pilares de tan poderosa familia florentina, socavando el apoyo que prestaron a pensadores y artistas amigos de lo heterodoxo, el Vaticano no estaba preparado para afrontar un rebrote de aquellas ideas en la gran Milán del norte. Las villas mediceas, el recuerdo de la Academia que fundara Cosme el Viejo para rescatar la sabiduría de los antiguos griegos, o su protección desmedida a arquitectos, pintores y escultores, fecundaron tanto la fértil imaginación de la princesa Beatrice como la mía. Pero ella las tomó como guías de su fe y contagió su venenosa fascinación al dux.

Desde que Alejandro VI llegara al trono de Pedro en 1492, estuve enviando mensajes a mis superiores jerárquicos para prevenirles sobre lo que allí podría ocurrir. Nadie me hizo caso. Milán, tan próxima a la frontera con Francia y con una tradición política tan rebelde respecto a Roma, era la candidata perfecta para albergar una escisión importante en el seno de la Iglesia. Betania tampoco me creyó. Y el papa, tibio con los herejes —sólo un año después de haber tomado la tiara ya había pedido perdón por el acoso a cabalistas como Pico della Mirandola—, desoyó todas mis advertencias.

—Ese fray Agustín Leyre —solían decir de mí los hermanos de la Secretaría de Claves— presta demasiada atención a los mensajes del Agorero. Terminará tan chiflado como él.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Renacimiento

Acontecimiento: Papado de Alejandro VI

Personaje: Leonardo da Vinci

Comentario de "La cena secreta"

Presentación del libro por «Alberto A. Zalles»

Entrevista l al autor en «Telemadrid»

Entrevista al autor en «La noche en vela» de R.N.E.

Entrevista al autor en «Milenio 3» de cadena SER