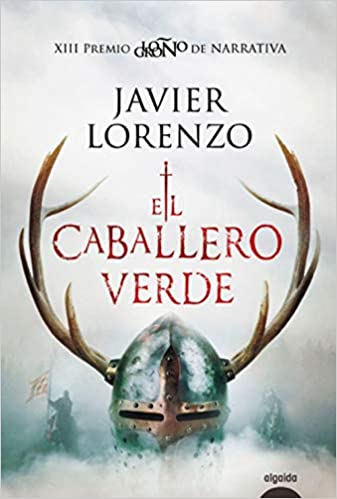

El caballero verde

El caballero verde

LEGAJO I

Ni rey ni papa, ni noble ni obispo, ni clérigo ni bufón. Nadie sino este pecador es el culpable de las líneas que ensuciarán estos gastados y repulidos pergaminos. Y nadie, sino yo, las blandirá con tanta saña, procurando que cada una de ellas -cada frase, cada palabra- sea un hiriente latigazo sobre mis viejas y maltrechas carnes. Sobre esta alma marchita y perdida.

Ahora soy sólo un monje, y el sayal del hábito -o la gonela, como decimos en Aragón- me causa más llagas que las junturas de una armadura. La casulla que cubre mi cabeza presiona mis sienes con más fuerza que un yelmo germano. El breviario me es tan pesado como un escudo de hierro; y hasta el rosario, con sus pulidas cuentas de madera de nogal, me resulta más difícil de manejar que una lanza de diez codos. Y sí, lo admito orgulloso: con gusto cambiaría ahora mismo el crucifijo que cuelga sobre mi pecho por una espada, por cualquier espada. Así estuviera en un desierto o en mitad del océano. Sobre su cruz de acero rezaría mis plegarias mucho más a gusto y bravamente que en las interminables misas y letanías a las que por fuerza estoy sometido.

Maldito sea el padre Telmo.

Antes de proseguir, daré razón de mí y me presentaré por el nombre con el que se me conoce, aunque antaño tuve otros a los que acompañaron fama y honor y de los que hablaré, Dios mediante, cuando se me ponga en gana o esté en sazón. Digo, pues, que me apellido Sancho Martín y que soy hijo del noble Martín Sancho, quien siempre sostuvo que nuestro linaje –pese a proceder en su origen de las feraces tierras navarras- se halló presente en la célebre jornada en la que, en este mismo lugar desde el que escribo, se fundó este poderoso reino de Aragón.

Yo siempre lo di por cierto por dos motivos. El primero, porque nunca oí cosa distina, pese a que mi padre murió en una algarada contra los moros al año de la toma de Tortosa y pocos meses después mi madre visitó a los Angeloes de resultas de mi parto, lo que me convirtió en hijo póstumo por partida doble. De modo que si eran los demás quienes esto sostenían y daban por bueno, no sería yo quien lo desmientiera. El segundo motivo –aunque ahora ya conozco la verdad- es que mucha casualidad sería que mi señor de ahora, el muy católico rey don Pedro, el segundo, hubiera escogido al azar el lugar de mi retiro, que no es otro que este adusto, frío y sobrecogedor monasterio de San Juan de la Peña; precisamente, como ya he dicho, el lugar donde el Casal de Aragón vio la primera luz de la historia.

Ignoro, desde luego, qué extraños vericuetos tomó la mente de don Pedro –vivo retrato de su abuelo barcelonés, don Ramón Berenguer- para decidir que acabara mis días entre estas rocas desnudas que albergan los restos de sus antepasados y no con la cabeza rodando por las losas del castillo de Loarre, donde hace cinco inviernos me puse a sus pies; pero los poderosos tienen sus argumentos, excusas y caprichos y sus siervos no podemos más que acatarlos sin preguntas. Sobre todo cuando nos benefician.

Pero yo soy un rebelde. Nunca he dejado de serlo. Por eso tal vez escribo. Y por eso también sigo enviando cartas a la Corte, en las que humildemente solicito prestar un último servicio al rey: morir en batalla; enfrentarme a la Blanca Señora con los ojos limpios y despiertos, los brazos y las piernas firmes y el corazón henchido de furor y miedo. Aún no he obtenido respuesta de mi señor a pesar de que guerras nunca faltan en estos tiempos. La sempiterna contra los mahometanos –pues parece que, aunque a regañadientes, hemos olvidado los rencores hacia el castellano y el navarro-, y la de Occitania, más allá de los Pirineos, donde nuestro rey lucha por defender la herencia que le legó su abuelo Ramón Berenguer el Cuarto, conde de Barcelona, del que mi memoria nunca ha perdido huella.

Fue con él, con el conde, con quien empecé a hacerme hombre y guerrero y al que debo –aunque nunca fuera esa su intención- las constantes que forjaron mi existencia: el valor y la prudencia, pero también el hábil disimulo y el gusto por la belleza.

Hasta entonces, cuanto viví no había sido poco más que un arrebato, un fuego fatuo e inconsciente, un torbellino tan puro e ingenuo como correspondía a mi corta edad. Mi madurez acaso se vio retardada (qué diantres “acaso”) por haber crecido en el seno maternal de la reina Petronila. Yo, el huérfano, un recién nacido sin parientes vivos a los que acogerme, llegué a sus brazos cuando ella apenas contaba catorce años de edad y justo después de que contrajera nupcias con el conde barcelonés, así que durante las largas ausencias del rey consorte me convertí en una especie de privilegiada y consentida mascota sobre la cual la reina y sus damas volcaron sus anhelos, sus fantasías y sus antojos. Dos años más tarde, ella dio a luz un niño al que se llamó Pedro. Nació prematuro y todos se dieron cuenta de que su muerte estaba tan próxima como su nacimiento: magro, cerúleo, enclenque y con una pierna más corta que otra, el infante no parecía que fuera a sobrevivir por mucho tiempo. Sin embargo, sorprendió a todos y tomó el pecho con furia, aunque pronto hubo que llamar a una ama de cría, ya que doña Petronila, tan joven todavía, apenas tenía leche.

No puedo decir que aquel primer don Pedro fuera el compañero de juegos ideal. Continuamente rodeado de galenos y lamentos, apenas podía desplazarse por sí mismo y tenía a un siervo que lo llevaba a todas partes en una cuna a la que, como si fuera un carro, habían añadido cuatro ruedas. Para su desgracia, además, tenía afectada el habla y, cuando creció, en lugar de palabras emitía unos ruidos guturales que crispaban a los murciélagos.

Al margen de esta penosa estampa, lo que recuerdo de mi infancia siempre va asociado a dulces carantoñas y besos mofletudos, pero también a largas y tediosas tardes en las que debía permanecer quieto y a merced de aquellas mujeres que se empeñaron en en que aprendiera a bailar y tocar el laúd –con nulo éxito esto último, dada mi corta edad- y que ensayaban diferentes estilos de peinado sobre mi lánguido pelo rubio, así como me bañaban en untuosos afeites y pestilentes ungüentos mientras perpetraban crueles exhibiciones de guardarropía. Como si estuvieran volcando en mí la vitalidad que el infante les sustraía.

Todo acabó al quedarse de nuevo en estado mi señora Petronila, que pasaba el trance en el palacio de Huesca –cuna natural de los Infantes de Aragón- después de seis años esperando a que su vientre volviera a germinar. Un día, el conde, que iba ataviado con una amplia túnica de algodón valenciano –y por ende, como tantas otras cosas en aquella corte, más moro que el turbante de Mahoma-, apareció de improviso en la cámara privada de la joven reina. En ese momento dos damas se afanaban en hacerme un dobladillo en el faldón de un vestido de raso.

– ¿Y esto qué es? –preguntó, dirigiéndose a doña Petronila, que hasta entonces había observado la escena entre risas-.

– Le estamos vistiendo, esposo –fue la respuesta seca de ella, consciente en cuanto lo vio aparecer de que había que levantar de inmediato los pendones de su realeza; aunque añadió con algo más de dulzura, tal vez debido tanto a su embarazo como a la enorme diferencia de edad que los separaba:

– Esposo –protestó como si le estuvieran quitando una golosina de la boca-, sólo nos estábamos divirtiendo con el pequeño Sancho.

Aquel hombre en el que ya raleaban las canas, que tenía los ojos saltones, una barba encrespada y las manos como martillos fijó en mí una mirada de piedra que ocultó en un suspiro el resto de su anatomía.

– No es costumbre –señaló agriamente- que los varones vistan ropas de mujer. Es una ofensa a Dios.

Sin moverse del sitio, las damas se giraron al unísono y levemente hacia su señora, entregándole el mismo gesto de alarma. Durante unos instantes sólo se oyó el chisporroteo enfurecido que surgía de los troncos que ardían en la chimenea.

– ¿Creéis, esposo –repuso por fin la reina-, que Dios va a fijarse en estas menudencias?

– ¿Es eso lo que sostenéis, señora? ¿Que Dios no conoce el más pequeño de nuestros actos? –repuso el conde de inmediato; y ante la falta de respuesta, prosiguió: si no es así, creo que a este rapaz le convendría empezar a ejercitarse en otras lides más severas y propias de su sexo y condición. Y a vos, mi reina, ocuparos más de vuestro propio hijo.

Sin dejar entrever si se refería al hijo ya nacido o al que estaba por venir, me echó una última ojeada, tan granítica o más que la primera, y luego remató con su voz aserrada antes de volverse hacia la puerta como si tuviera un gozne en los pies:

– Mañana temprano vendrán a recogerle. Tenedlo todo dispuesto. ¿Os place, esposa?

Algo se rompió en el rostro de la reina Petronila, que estaba atónita por la dura reprimenda. Y luego me dirigió un silencioso vendaval de angustia. Nunca se había portado conmigo ni con su hijo como una madre, sino más bien como una matrona joven y pizpireta, casi como una amiga, pero ahí cayó en la cuenta de que acababa de perder otro de sus escasos goces y entretenimientos. Hasta entonces yo era, como ella me llamaba, “su pajarillo” y jamás pensó que tuviera que desprenderse de mí.

He de decir que nunca me sorprendió el ser blanco de las atenciones femeninas, ya que era mozo apuesto y de más que correctas facciones. Mi pelo rubio -que a despecho de modas gusté siempre de dejármelo cuan largo pudiera-, mis ojos del color de la miel del castaño y mis ademanes nobles, rectos y hasta cierto punto delicados formaban, junto con mi fuerza y mi notable altura, un contraste y una natura muy del gusto de las mujeres, aunque ahora, mal que me pese, no soy más que un pálido pellejo sólo lleno de recuerdos. Mis cofrades de convento ya están acostumbrados a mi desaliñada estampa (tampoco es que haya mucha diferencia entre los ancianos del monasterio y yo), pero si –como malignamente me señala el padre Telmo- hubiera hembra con la que cruzarme en estas montañas, mi porte y mis cicatrices despertarían en ella asco o, peor aún, compasión antes que cualquier otro sentimiento.

Se me van los santos al cielo. Prosigo. Al día siguiente de la visita del conde, de madrugada, yo ya estaba vestido de pies a cabeza y me tiraba de las calzas y de un lujoso sobretodo, agobiado por el nerviosismo. Esa noche compartí habitación, además de con la reina, con dos de las damas que me cuidaban. A todas las había alborotado con mis intempestivas peticiones hasta obligarlas a ceder. Y mientras me aseaban y preparaban, yo observaba inconsciente aquellos años de lujo, caricias y risas en los que había vivido alejado del mundo. Y esto hay que interpretarlo tal cual lo digo, pues la protección de doña Petronila –que me miraba enternecida en esos instantes- equivalía a una jaula de oro que me había alejado de la realidad. Aunque entonces yo eso no lo sabía. En definitiva, estaba muy asustado y sobre mi cabeza revoloteaba sin cesar la pregunta crucial: ¿qué me iba a suceder? Hasta entonces, había habido un “dentro” y un “afuera”, y también un “nos” y un “ellos”; pero aquel “afuera” y este “ellos” a los que iba a enfrentarme no dejaban de ser un paisaje escabroso, sucio y amenazador lleno de criaturas extrañas. Una tierra ignota y peligrosa.

Recé mucho. Creo que jamás he elevado tantas plegarias como entonces. Y no me vino mal tanto rezo porque en un principio gané fama de piadoso y en aquella corte –al igual que en las demás, tal como comprobé después en mis viajes-, se seguían escrupulosamente las normas y obligaciones cristianas. Era maravilla comprobar el fervor que estremecía a cuantos habitaban el palacio. No era sólo una pátina o un disimulo y en cada misa, cuando los monjes entonaban sus cánticos desde el coro, parecía que fuera a abrirse el techo para que por él descendieran los arcángeles y la cegadora luz de Dios. También sé que había golfantes y laxos. Siempre los ha habido y los habrá, pero la mayoría de los que allí habitaban, fueran nobles o humildes, tenía siempre en sus labios los nombres de santos y vírgenes y no hallaba otra justificación para todo cuanto ocurriera que la voluntad de Dios.

Hablo con los ojos de quien ya ha cumplido más de medio siglo y cuya tambaleante fe no le cunde para aguantar sotanas y responsos, pero por entonces yo era uno más de aquellos niños que crecían con el miedo al Infierno incrustado en el pecho. Hoy ya no me importa. La idea del Infierno se me hace extraña y hasta inverosímil. Y aun en el caso de que nuestro bondadoso Dios lo hubiera creado y hubiera dispuesto que yo debía arder eternamente entre sus brasas, lo daría no sólo por merecido, sino por bueno. Yo sé que hice el mal a sabiendas, pero tuve mis poderosos motivos y jamás podré arrepentirme de ello. En definitiva, afronto esta última etapa con la desesperanza y el abandono que muestra el reo ante el verdugo. Lo único que puedo exigirme es mantener la dignidad de camino al cadalso.

Así, pues, a la mañana siguiente, la puerta se abrió de improviso, sobresaltando a las mujeres. Desde el dintel, una mole humana, con hábito negro y el pelo muy corto y tonsurado, pronunció con marcado acento barcelonés las palabras que estaba esperando:

– Mi señor me envía a por el niño –y luego, dirigiéndose a mí, pero sin mover un músculo, añadió: ven.

A aquel ser corpulento y de expresión amenazante lo había visto varias veces, casi siempre al lado del conde y vistiendo cota de malla. Antes de acudir a su lado, la reina me abrazó y besó con emoción. Luego, me dirigí con la cabeza gacha hacia el hábito negro mientras a mi espalda las damas ahogaban unos sollozos.

– No sufráis, señora –dijo el monje guerrero a la reina con una suavidad que no parecía pertenecerle-. Seguiréis teniéndolo cerca. Pero es hora de que empiece a hacerse un hombre.

Y con ese propósito tan repentino, concreto y a la vez fabuloso –el de hacerme un hombre, y cuanto antes, mejor- salí con mi miedo silenciado de aquella habitación regia en la que había pasado mis primeros diez años de vida.

El infante don Pedro murió a los pocos días de mi marcha. Como si sólo hubiera vivido una larga despedida. Dijeron que de un mal humor en los pulmones. Dios se haya apiadado de su alma.

En cuanto a mí, el cambio fue brutal. Me condujeron al castillo de Jaca, donde, sin distingos de edad y aun de sangre, nos arracimamos más de treinta temblorosas criaturas. Los mimos y las caricias dieron paso a los gritos y los golpes de los instructores, las sabrosas viandas se transformaron en potajes indefinibles, los suaves vestidos devinieron en rudos y sucios tejidos y la dulce música del laúd fue sustituida por los redobles marciales de los tambores. Y siendo yo uno de los más pequeños –buena prisa se dio el conde para apartarme de su esposa y de su futuro vástago-, sufría no sólo los rigores de aquella disciplina, cuanto las burlas y ofensas de mis compañeros.

Una mañana me enfrenté a uno de mis enemigos. El mayor de todos. Como consecuencia, acabé dando vueltas en el aire mientras él me agarraba de una muñeca y un tobillo. Luego me soltó graciosamente, sin percatarse acaso de que mi cabeza se golpearía directamente contra un lienzo de la muralla. Me levanté enrabietado, sangrante, dispuesto a lanzarme de nuevo sobre él, pero apenas di dos pasos me derrumbé desvanecido. Desperté horas más tarde, con la cabeza inflamada como un melocotón en verano y uno de los instructores escurriendo un trapo sobre un cubo con tal fuerza que más parecía que tuviera entre sus manos el cuello de un hereje.

– Tienes la testa muy dura, rapaz –me dijo antes de posar el trapo sobre mi frente hinchada, y apostilló-: como la de un cabrito.

Poco después, con la noche ya cerrada, acudió al lecho en el que me habían acomodado el hombretón que me había extraido de la cámara de la reina. No estaba siempre en el castillo, pero acudía a menudo para interesarse por los progresos y vicisitudes de los que allí estábamos. Se llamaba Guillem de Cardona, su familia era de las más antiguas y prósperas del condado barcelonés y él -pese a no ser primogénito y, quizás por ello, recibir el título inferior de mosén- hacía el papel de aitán y protector del príncipe. También poseía fértiles tierras que su brazo había ganado a los sarracenos al sur de Calatayud, ciudad que por los dimes y diretes de tantos años yo asociaba con mi familia.

Mosén Guillem era de trato aparentemente huraño y hosco. No obstante, su devoción por el conde Ramón Berenguer, sus proezas en combate –que eran cantadas por los juglares- y sus actos pausados, nobles y reflexivos le habían granjeado el favor de todo el reino y de sus gentes, que cuando le veían a caballo no dudaban en acercarse a él para acariciar con gratitud la punta de sus botas. Por otro lado, en torno a su formidable estampa había una aureola de misterio que él no hacía sino fomentar inadvertidamente con sus tercos silencios. Años después descubrí fielmente que aquel supuesto misterio en efecto era tal y que su modo de ser estaba en consonancia con sus más hondas creencias; pero en esos instantes, a la luz de las velas y aún aturdido por el golpe, se me figuró con torpe ingenuidad que vendría a castigarme y crucé los brazos sobre el rostro. Él no intentó apartármelos y se quedó al lado del catre sin moverse.

– Yo combatí junto a tu padre –dijo al fin-. Fue un gran hombre y tú eres su hijo. No deberías tener miedo. Al menos de mí.

Aquella revelación me sacó del estado de postración que me atenazaba y calmó el dolor de mis heridas. Si el alma y la mente están en misa, el cuerpo toca las campanas.

Allí supe, pues, lo que durante tantos años había ignorado. Mejor dicho, en esas horas que mosén Guillem pasó conmigo, descubrí por primera vez no sólo más detalles sobre la vida de mis progenitores, sino quién era yo y, más importante aún, el lugar que ocupaba en el mundo y lo que, por nacimiento, de mí se esperaba. En definitiva, yo era señor y vizconde de Oroel y las posesiones de mi familia comprendían amplias zonas de labranza enrededor a la villa del mismo nombre –no muy lejos de donde ahora me hallo-, así como unas tierras aún yermas al sur de Calatayud, que eran regadas por el río Jiloca y que mi padre, por sus valerosos actos en Tortosa y otros lugares, había obtenido del rey Ramiro, padre de doña Petronila. Todo ello había pasado al Casal de Aragón tras la muerte de mi padre pero, según me aseguró mosén Guillem, era una medida temporal. Qué duda cabía, añadió, de que mediante mis valerosos actos futuros, se me reconocería como señor natural de todas mis heredades a la vez que como fiel servidor del rey.

El ambiente casi exclusivamente femenino en el que me había criado no me había proporcionado esos datos ni inculcado esa clase de conciencia, y pese a que todo eran loas hacia mis padres muertos cuando preguntaba por ellos, nadie había sugerido siquiera cuáles iban a ser mis responsabilidades y cuáles debían de ser también mis mayores anhelos.

– ¿Y cuándo tomaré posesión de todo ello? –pregunté con cierta ingenuidad.

– Se te ha dicho sin decirlo. Cuando se decida y lo merezcas. Mientras tanto, honor y dignidad –apostilló mosén Guillem-. No hay mayores tesoros para un hombre. Haz cuanto puedas para conservarlos. Lo demás vendrá por añadidura.

Qué razón tenía.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Cruzadas

Acontecimiento: Tercera Cruzada

Personaje: Sancho Martín

Comentario de "El caballero verde"

Novela histórica basada en la vida de Sancho Martín, un aragonés de carne y hueso, que en el siglo XII viajó al otro extremo del Mediterráneo, a Tierra Santa, para combatir en las cruzadas y llegó incluso a entrevistarse con Saladino. El sultán pidió hablar con este hombre que siempre vestía de verde (se le conocía como «el caballero verde») y su nombre aparece tanto en las crónicas cristianas como en las musulmanas por sus actos de valor y estrategia. Además, estamos ante un thriller con dosis de novela de aventura, que permite tratar otros temas como la unión del Reino de Aragón con el Condado de Barcelona, el nacimiento de Cataluña, la tercera y cuarta cruzadas, y todo esto dentro de una trama de tráfico de reliquias.