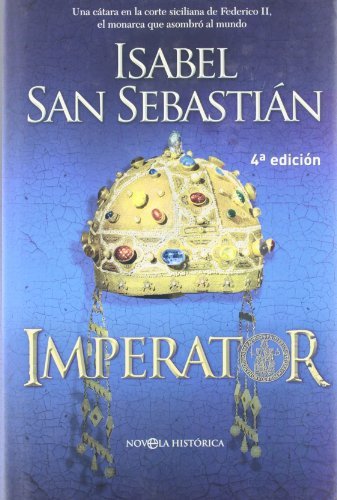

Imperator

Imperator

Capítulo I

El primer mártir del que llegaron noticias a Fanjau se llamaba Pedro y era panadero. Corría el año del Señor de 1204 y en toda Francia resonaban los ecos del llamamiento lanzado por el papa para combatir la herejía. El soberano, Felipe Augusto, había ordenado levantar hogueras por doquier a fin de erradicarla de sus dominios, y su brazo secular golpeaba de manera tan implacable como la furia del populacho.

Acorralados, apedreados, linchados a palos en plazas y campos o abrasados vivos en sus hogares, gnósticos, valdenses, bogomilos y demás seguidores de doctrinas desviadas entregaban el alma a su Dios entre atroces sufrimientos. Pero eran sin duda los cátaros quienes representaban el mayor peligro de contagio, dado el vertiginoso ritmo al que se propagaba su creencia, y eran sus cabezas visibles quienes merecían, en consecuencia, la consideración más severa. Por eso eran las más perseguidas.

A Pedro, propietario de una tahona en un pueblecito cercano a Reims, le denunció un competidor celoso de su prosperidad, lo que le catapultó de inmediato a la condición de ejemplo. ¡En mala hora! De la noche a la mañana se convirtió en un fantoche horrendo, expuesto a las garras del vulgo con el propósito de infundir terror. Su nombre había sido escrito en el Libro del Mal Agüero.

Una madrugada de invierno, poco antes del amanecer, fue detenido en su domicilio por los soldados del conde, arrastrado de calle en calle a medio vestir, zarandeado, sometido a las burlas de sus propios vecinos sin explicarse el porqué de semejante odisea, y finalmente arrojado a la suciedad de una mazmorra, en la que se abandonó exhausto, incapaz de comprender. Allí permaneció encadenado durante muchas jornadas idénticas en su monotonía, hasta que una pelambrera grisácea le cubrió el rostro. Entonces, un día como cualquier otro, apareció por allí un barbero, le permitieron asearse y ponerse ropa limpia, y le condujeron al tribunal que había de juzgarle, compuesto por una docena de clérigos a quienes presidía el obispo de la ciudad.

—Jura solemnemente que acatas la autoridad de la Santa Madre Iglesia aceptando con humildad sus preceptos —le conminó el instructor de la causa, envuelto en un hábito oscuro.

—¿Por qué he de jurar lo que jamás he cuestionado? ¿De qué se me acusa exactamente y quién es mi acusador? —respondió él, eludiendo el fondo del asunto, pues su fe no reconocía más intermediarios entre los hombres y Dios que su Hijo, Jesucristo.

—Jura o perecerás. Jura que el cuerpo de Cristo está presente en la sagrada hostia y que sólo el bautismo del agua nos lava la mancha del pecado original.

Pedro palideció. El fiscal, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra, acababa de poner el dedo en la llaga que desgarraba a la familia cristiana. Los «puros», a quienes muchos denominaban con la palabra griega «cátaros», otros «albigenses», por el emplazamiento de su cuartel general, y la mayoría simplemente

«herejes», rechazaban obstinadamente los sacramentos que los católicos consideraban cimientos esenciales de su religión y argamasa de su unidad. Para ellos todo era más sencillo, pues únicamente habían de regir su conducta sabiendo elegir entre el bien, manifestado en el espíritu, y el mal, representado en todo lo material, obra engañosa del diablo.

Una elección acertada les obligaba a vivir con la máxima humildad, lejos de cualquier goce mundano, pues su vía hacia la salvación no era otra que la pobreza extrema. Claro que un fabricante de panes no se exigía a sí mismo tanto. Tampoco lo hacía la mayoría de sus correligionarios, que admiraba el ascetismo de los

«perfectos» asumiendo, al mismo tiempo, su propia debilidad. De ahí que muchos de ellos hubieran renegado públicamente de su fe con el fin de salvar la vida, como tendría que hacer Pedro si quería ver de nuevo la luz del sol que tanto amaba.

¿Por qué se le pedía un comportamiento extraordinario —se había preguntado una y otra vez en la oscuridad de su encierro— si no era más que un hombre cualquiera?

¿Quién le había asignado semejante cáliz? ¿Alguien le había preguntado si deseaba representar el papel? Él no había nacido para ser un héroe. Lo suyo era la harina que sus sirvientes traían en grandes sacos del molino viejo, el agua tibia a la que agregaba levadura en la proporción adecuada para cuajar un pan esponjoso, el tacto suave que adquiría la masa al empezar a crecer… Esa era su vida.

—Arrodíllate y besa la cruz de Nuestro Señor —amenazó la voz del acusador, ofreciendo a los labios del reo un crucifijo de madera y plata.

—No adoraré un instrumento de suplicio —replicó Pedro, sin renegar de Jesucristo ni traicionar sus creencias—. No besaré el madero en el que fue torturado el Hijo de Dios.

—¿Te atreves a despreciar el símbolo de nuestra redención? ¡Jura de una vez, blasfemo, o sométete al juicio divino!

No fue la valentía lo que le movió a hacer lo que hizo, ni tampoco el fervor religioso. Fue más bien la rabia, unida al cansancio. La conciencia de haber llegado al final de lo soportable sin conseguir mover una pulgada las posiciones de partida que habían desencadenado esa situación, así como el consiguiente abandono, fruto de la resignación. Una extraña mezcla de indiferencia y prisa por acabar, en la certeza de que su respuesta le abriría de inmediato las puertas de la libertad.

Con voz sorprendentemente tranquila, señalando uno a uno a todos los miembros del tribunal, exclamó:

—No es Dios quien me somete a este juicio sino vosotros. Vosotros que os consideráis mejores que yo. Vosotros, con vuestros vientres prominentes y vuestras conciencias satisfechas…

No pudo concluir la frase. Dos guardias armados le sacaron de la sala en volandas, mientras él desgranaba un padrenuestro, ahora sí, ya a gritos, presa de un ataque de cólera del que se arrepintió de inmediato.

Al amanecer del día siguiente, ante los muros de la fortaleza, el verdugo a las órdenes de Roberto de Dreux, señor de Reims, fue el encargado de ejecutar la sentencia, en presencia de la esposa del magnate, la condesa Matilda, de toda la corte, revestida de sus mejores galas, y del variopinto gentío acudido a contemplar lo que anticipaba iba a ser una ejecución de las más jugosas.

Con el mismo manto que llevaba al comparecer ante sus jueces, la cara sucia, los ojos hinchados por el llanto y las manos atadas a la espalda, el hereje subió por su propio pie a lo alto del haz de leña preparado para reducirle a cenizas.

Sus pasos eran vacilantes, se tambaleaba al ascender cada peldaño, pero, sordo a las imprecaciones que le escupían los asistentes a su particular calvario, mantenía una serenidad que algunos tomaron por prueba inequívoca de su posesión demoníaca y otros simplemente por locura. El secreto estaba en un bebedizo que le había hecho llegar, sobornando al carcelero, uno de los pocos cátaros que aún quedaba en la ciudad, oculto bajo una identidad falsa y una religiosidad fingida. Aquel brebaje de hierbas había adormecido sus sentidos, más llamados que nunca en aquel trance a servir de instrumento a Satanás. Le iba a brindar, al menos, el consuelo de un final sin excesivo dolor físico.

Bajo los efectos de la droga, Pedro apenas podía pensar. Como si estuviese inmerso en una pesadilla, seguía intentando en vano comprender la razón por la cual aquellas gentes, en general pacíficas, le manifestaban tanto odio. ¿A qué era debido ese ensañamiento que les llevaba a espetarle auténticas ferocidades? ¿Por qué le arrojaban basura? ¿Qué daño les había hecho?

El populacho descargaba su rencor en él como podría haberlo hecho en cualquier otro. Ni veía su cara ni quería oír su voz. Siglos de opresión, generaciones de miseria se manifestaban de pronto en esa forma vil y mezquina, simplemente porque la ocasión se prestaba a ello. En eso consistía precisamente su condición de ejemplo. Él era el chivo expiatorio llamado a cargar con toda la amargura acumulada por esos desgraciados, aunque en ese momento no estuviese en condiciones de darse cuenta. Todo en su mente era confusión y miedo. Sólo miedo y confusión.

No debieron de ser más de unos minutos los que tardó en alcanzar la cima de su pira funeraria, aunque a él le parecieron una eternidad. Mientras el sacerdote le ofrecía una confesión que rechazó y el sayón le amarraba sin miramientos al poste que le impediría huir del tormento, e incluso retorcerse en la agonía, una nnica idea obsesiva rondaba ya su cabeza. ¿Sería esta la última y definitiva prueba a que le sometía su Dios? ¿Alcanzaría esta vez la felicidad suprema de la espiritualidad absoluta, o se vería obligado a arrastrar una nueva osamenta revestida de piel, fuente constante de tentación y dolor? ¡Qué pesada resultaba la carga de una fe tan exigente!

De manera meticulosa, sin olvidar un rincón, fue embadurnado de grasa destinada a facilitar el mordisco de las llamas. Pese a la acción del brebaje narcótico, que le nublaba la visión, respiró el humo acre que desprendía la leña al comenzar a arder y sintió un instante de pánico al presentir el horror de lo que le aguardaba. Sólo podía rezar y eso hizo, mientras le quedaron fuerzas. Sus últimos lamentos fueron apagados por los aullidos de la muchedumbre, entusiasmada con el espectáculo.

El relato de lo sucedido, transmitido en una extensa carta por uno de los compañeros del ajusticiado, causo honda impresión en Fanjau, donde residía su hermano, Lucas, que llevaba toda una vida al servicio de los De Laurac y había alcanzado el grado de senescal de esa familia de la nobleza campesina occitana, propietaria de una extensa heredad de viñedos a los que se asomaba su hogar, el castillo de Belcamino.

Tanto él como sus amos, Bruno y Mabilia, elevaron plegarias al cielo por el alma del difunto, aunque no hubo rezo, ni penitencia, ni palabra de consuelo capaz de sacar a Lucas del duelo en el que quedó sumido. Su espíritu, su razón, la piedra angular que sostenía su personalidad se había quebrado. La risa huyó de sus labios bromistas, el pelo se le llenó de canas, dejó de disfrutar de la buena mesa, se fue recluyendo en sí mismo, hasta rezumar rencor por todos los poros.

Se trasformó en otra persona: un desconocido para Braira.

La chiquilla, benjamina de la casa, se había criado prácticamente en los brazos de ese hombre. Mientras sus padres asistían a fiestas, preparaban listas de invitados a sus frecuentes banquetes, acudían a las justas celebradas en las fortalezas de la vecindad o cumplían con cualquiera de sus múltiples obligaciones, ella y el senescal descubrían el mundo juntos, cabalgando a lomos de sus respectivas monturas: una yegua añosa y mansa, llamada Perla, para Braira, y un brioso alazán de sangre hispana para Lucas. Él le enseñó a montar, tanto a la amazona como a la jineta, cuando las piernas no le llegaban a los estribos por más que estos se ajustaran. Le explicó la diferencia entre un olivo, un alcornoque, una encina y un ciprés. Le mostró a decenas de polluelos en sus nidos. Le hizo de aya, de guardián y de maestro.

Quería a Braira como a la hija que no había tenido y disfrutaba contándole cuentos y fábulas, tañendo para ella el laúd o habiéndole de la gesta de Rolando, quien, herido de muerte por los sarracenos en Roncesvalles, sopló incansablemente en su olifante hasta alertar a la vanguardia del rey de reyes, Carlomagno.

Cuando la niña enfermó, con unas fiebres que la llenaron de ampollas y obligaban a las niñeras a vendarle las manitas para evitar que se rascara hasta sangrar, él apenas se movió de su cabecera. Cada momento de asueto que le dejaba su alta responsabilidad en la propiedad lo pasó con ella, sin dejar de pedir a Dios con devoción que no tuviera prisa en llevársela.

—No padezcas, ayo —le decía la pequeña, devorada por la calentura—. El perfecto Andrés, que vino a verme ayer, dice que si Dios me llama con él al cielo seré un ángel libre de algo que él llamó «envoltorio mortal». ¿Qué es eso?

—Tn ya eres un ángel y no vas a ir a ninguna parte. Te vas a poner buena que para eso estoy yo aquí. Descansa.

—Pero si me muero, mi alma llegará a ser pura —argumentaba ella, repitiendo lo que había aprendido de sus mayores sin comprenderlo—. ¿Por qué estás triste? ¡Eso es bueno!

—Calla y duerme, parlanchina. Es lo que debes hacer para sanar.

Era cierto que su religión desdeñaba el cuerpo, considerado un mero lastre para el espíritu, aunque la risa de aquella niña, su voz, el calor de sus manos o la luz de sus ojos constituían para Lucas un lastre de inigualable valor, por el que merecía la pena luchar. Y tal fue el empeño que puso en ello, que llegó a ablandar el alma del Señor hasta propiciar la curación de Braira. Eso al menos le contaba años después a su pupila, quien creció convencida de deber su vida y su salud a la insistencia de su mayordomo.

Junto a Lucas y a su hermano Guillermo, cuatro años mayor que ella, en los dominios de Belcamino la chica conoció una dicha sencilla, basada en cosas pequeñas, al amparo de una tierra generosa. Una alegría de juegos con los hijos de la servidumbre del castillo, excursiones campestres, alguna que otra magulladura y muy pocas obligaciones. Un tiempo de felicidad suficiente para garantizarle una personalidad sólida, que concluyó bruscamente con aquella carta maldita. La que le robó a su protector y puso fin a su infancia.

Desde aquel mismo momento el senescal no volvió a ser él mismo. Rumiaba su tragedia a toda hora, quejándose de la injusticia que persigue al ser humano y pintando en tonos agrios los perfiles de la vida, antes de color pastel. Tanto dolor derrochó en los paseos, antaño joviales, que llegó a contagiar a Braira hasta llevarla a percatarse de cosas nunca vistas, a fijarse en lo feo y sucio que habitaba en sus ricos valles.

Por más que sus amos y vecinos le invitaran a perdonar, Lucas se juró a sí mismo vengar al mártir. ¡Y vaya si lo hizo! Su temperamento, a diferencia del de su hermano, no le inclinaba a la resignación, sino al ojo por ojo, hasta el punto de quitarle el sueño al convertir ese anhelo justiciero en una obsesión.

Él, que se había distinguido hasta entonces por ser un vasallo ejemplar, descuidó sus tareas y hasta su aspecto. Entabló tratos con algunos caballeros famosos por su carácter exaltado, e incluso empezó a mostrarse descortés y agresivo con los invitados de sus señores que profesaban la fe católica. Hasta que un mal día, Bruno, barón de Laurac, se vio obligado a pedirle que abandonara su casa. Una decisión de la que iba a arrepentirse.

Para evocar el recuerdo de su ayo, Braira empezó a recorrer solitaria los paisajes que habían descubierto juntos, aunque la visión ya no resultara idílica. Las viñas eran las mismas y el trigo anunciaba abundancia, pero ahora veía el sudor de los campesinos aplastados por el peso del trabajo. Se fijaba en la delgadez y en la mugre de los chiquillos que correteaban junto a las mujeres cargadas con enormes cestos llenos a rebosar de uva. Oía su llanto. Casi podía sentir su hambre.

¿A qué obedecía esa distancia abismal entre el universo de su familia y el de aquellos siervos de la gleba en quienes nunca había reparado, cuyos hijos no reían como ella?

Una tarde, corroída por los escrúpulos, abordó directamente a su madre.

—¿Por qué razón ha dispuesto Dios que existan gentes como nosotros y otras de condición miserable?

—Cada criatura, así sea humana o animal, tiene su lugar en el orden natural de las cosas —respondió esta, sorprendida por la pregunta—, pues así lo ha dispuesto el Señor. El siervo está ligado a la tierra, de la que extrae su sustento y el nuestro, del mismo modo que nosotros aseguramos su protección. ¿Qué sería de ellos sin nuestro amparo y nuestra guía? ¿Acaso has oído alguna queja por su parte? Ellos son felices así, igual que los pájaros que anidan en nuestros árboles, el ganado que criamos en los establos o los venados que corren por nuestros montes. Cada cual ha de aceptar, agradecido, su condición, cumpliendo con los deberes que conlleva. Así es como funciona el mundo.

La explicación no terminó de convencer a Braira, pues le parecía evidente que ella tenía muchos más motivos para estar agradecida que la mayoría de las personas que la rodeaban. En todo caso, si quería que las cosas siguieran siendo así —se dijo —, más le valía asegurarse de ocupar siempre un puesto entre los poderosos, quienes, a juzgar por sus ropas, su alimento, su belleza y su alegría, ocupaban una posición privilegiada en ese orden natural del que le hablaba su madre. Con el fin de elegir el camino adecuado para alcanzar esa meta, insistió:

¿Y qué hemos hecho nosotros para merecer estar donde estamos? En lugar de responder, Mabilia salió de la estancia

Era una mujer virtuosa, devota de su Dios y poco dada a la filosofía, que asumía su existencia sin cuestionársela. Casada a los quince años con un hombre de carácter severo y honor intachable, vivía entregada a sus obras de caridad, sus obligaciones domésticas y una intensa, además de grata, actividad social, inherente a su papel de esposa de un potentado occitano. Sus hijos le quedaban lejos.

Entre los placeres mundanos que se permitía estaba el del juego del Tarot, que practicaba, para solaz de sus amistades, revelándoles secretos de alcoba, anunciándoles romances sabrosos o consolándoles de alguna pérdida. Siempre procuraba que las cartas fuesen portadoras de buenas noticias o soluciones ingeniosas, restando seriedad a esas herramientas de conocimiento que, en el fondo de su corazón, intuía poderosas.

La clarividencia que demostraba con ese juego de salón la distinguía entre todas las demás damas y era públicamente reconocida, si bien desde hacía algún tiempo había dejado de divertirle. Y era porque los naipes le hablaban de forma confusa, con augurios inquietantes. Le anunciaban nubarrones tormentosos sin concretar su naturaleza, lo que la llevaba a temer por la salud de los suyos y el buen gobierno de Belcamino.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Corona de Aragón

Personaje: Varios

Comentario de "Imperator"

Año de Nuestro Señor de 1209. Braira huye del exterminio de sus hermanos cátaros y se refugia en la corte de Aragón, bajo la protección de la reina Constanza, recién desposada con Federico II de Sicilia; un príncipe extraordinario, empeñado en llegar a ser el hombre más poderoso de su tiempo y ganarse el derecho a ser llamado Estupor del Mundo. Hasta su rica isla viaja la joven occitana, llevando consigo el secreto de su fe y una rara habilidad que pronto atraerá sobre ella la atención del monarca, convirtiéndola en protagonista de una trepidante sucesión de aventuras: el talento para interpretar las figuras del Tarot.

Isabel San Sebastián —como ya hiciera en La visigoda y Astur, las obras que la han consagrado como una gran narradora histórica y que han vendido más de 120.000 ejemplares— da vida de nuevo en esta novela, Imperator, a unos personajes fascinantes y resucita un mundo olvidado, de paisajes tan evocadores como los de las Cruzadas, en el que el poder y la gloria se jugaban a una sola carta: la Fuerza.

Entrevista a la autora en «Castilla y León TV»