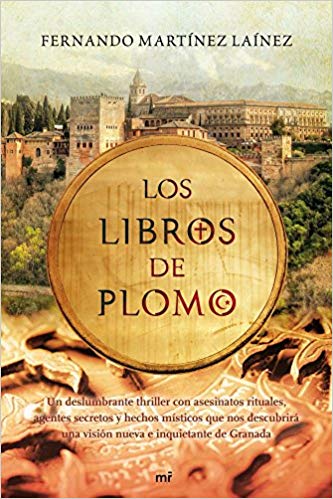

Los libros de plomo

Los libros de plomo

Uno

Quizá la primera señal de que todo iba mal esa noche fue cuando los perros empezaron a aullar. Eran aullidos largos, lobunos, heraldos de la desgracia que su instinto detectaba en las entrañas de la tierra.

La mañana del desastre se anunciaba serena y fragante en Granada, con esa suavidad especial del aire que presagia la llegada de la primavera. Sus germinales luces grises rayaban el cielo a espaldas de la Alhambra desde las torrenteras de la sierra. Prometía ser un gran día hasta el momento en que la tierra tembló, poco antes de las seis de la mañana.

El terremoto se sintió con mayor intensidad en los barrios altos y por puro capricho de la naturaleza no afectó a la Alhambra, que quedó incólume, encaramada en su secular cerro rojizo. Solo algunas pequeñas piedras desajustadas rodaron hacia el hondón del Darro desde lo alto de la muralla.

El temblor duró doce segundos y causó un muerto y varias docenas de heridos, unos veinte de gravedad. Algunos árboles quedaron abatidos, con las raíces al aire, como si los hubiese arrancado algún titán furioso. Muchas personas, todavía medio dormidas, salieron a las calles atemorizadas, correteando sin orden ni concierto, tropezando entre sí y gritando con desesperación. Perdido el equilibrio, algunos caían al suelo y quedaban tendidos inmóviles, aceptando con fatalismo, entre ayes de angustia, la llegada de lo peor. Desde lo alto de algunas iglesias las campanas se agitaron como oscilantes esquilas sin grey, en un desajuste de badajos y ecos metálicos rotos.

Los daños fueron más graves en el Albaicín y el Sacromonte por la baja calidad de las construcciones, bastante degradadas y precarias en muchos casos. Eran casas, en su mayoría, de una o dos alturas, con muros de argamasa, barro y madera. Eso facilitó la aparición de grietas y desplomes. En el Sacromonte, los derrumbamientos cegaron algunas cuevas y la tierra de deslizó cuesta abajo como si fuera una lámina rodante, cortando vías de poca anchura trazadas sobre laderas y dañando canalizaciones y partes de la antigua muralla árabe.

Perros y gatos asustados huían de la incierta amenaza corriendo sin rumbo fijo por las calles. En algunos hogares se volcaron o desplazaron los muebles y se destrozaron con estrépito vajillas y cristalerías. Pudo escucharse durante el seísmo un ruido ronco, un estertor geológico que parecía surgir de las profundidades del mundo. En algunos casos, el agua estancada en acequias y represas se enturbió por remoción del fango, y se alteró bruscamente el nivel de los pozos y el caudal de las fuentes. Volvieron a fluir manantiales que estaban secos y se secaron otros que manaban.

La corriente del Darro rompió el pavimento en la zona de Puerta Real y Ángel Ganivet. El embovedado bajo el que discurre el Darro reventó, lo que abrió un socavón de más de treinta metros de diámetro. Salieron despedidos como proyectiles escombros de cimientos y sillares que rompieron fachadas y tejados. Por el agujero del reventón surgió una columna de agua que se elevó a gran altura e inundó pisos superiores y azoteas de edificios próximos.

Hubo casas que quedaron sin luz ni teléfono. La mayor parte del transporte público en el centro se paralizó, con excepción de algunos taxis, que rodaban como esquifes del asfalto a la deriva.

Histeria y conmoción fueron las notas dominantes. Se vieron mujeres arrodilladas en las calzadas que clamaban al cielo pidiendo perdón a Dios, hombres cobardes que gimoteaban sentados en los bordillos de las aceras, y gentes de muy distinta catadura social que se abrazaban como si se conocieran de toda la vida y chillaban al aire estimulados por sus propias voces, en inconsciente demanda de socorro dirigida hacia ninguna parte.

Las emisoras de radio no se interrumpieron y eso levantó mucho el ánimo de la población. Convertidas en puntos de referencia y consuelo, dieron continuamente información del desastre. Sus ondas, por las que llegaron a la población las primeras recomendaciones de Protección Civil, aportaron un poco de calma y cordura en esos momentos de tribulación. Mucha gente se aferró a los transistores como el náufrago al salvavidas, esperando de ellos respuesta y guía a su quebranto.

Espontáneamente, como si hubieran estado preparados esperando la ocasión, surgieron voluntarios, aunque su ayuda no fue muy necesaria. Protección Civil y la Cruz Roja se bastaron para hacer frente a la calamidad. Pero resultó de agradecer la iniciativa de esas personas, gente de edad y condición muy variadas, que provistos de picos, palas, cuerdas, taladros, cubos, linternas o cualquier instrumento que sirviera para remover restos, se mostraron prestos a ir a los sitios de más peligro o auxiliar a quienes habían quedado atrapados en los derrumbamientos.

Una vez pasados los primeros momentos de desconcierto y pánico, las advertencias de Protección Civil, emitidas a través de la radio o desde vehículos provistos de megafonía que recorrían las calles, fueron seguidas con bastante disciplina por la población. Se insistió mucho en las medidas preventivas normales en estos casos, que la mayoría de los ciudadanos desconocían. Hubo que repetirlas con insistencia: mantener la calma y evitar correr, no usar los ascensores ni asomarse a balcones y terrazas; no utilizar ningún tipo de llama, ni cerillas ni encendedores ni velas; alejarse de cables eléctricos, cornisas y cristaleras, y dirigirse a lugares abiertos. En caso de ir en coche, parar el motor y permanecer dentro, alejado de puentes y saledizos; consumir agua embotellada o hervida; no mover a los heridos graves… Sin que faltaran los consejos absurdos o lindantes con el humor negro dirigidos a los minusválidos: «Si están inmovilizados en sillas de ruedas, quédense en ellas». Una advertencia que se reiteró machaconamente y que serviría luego para el carcajeo en bares y tabernas, cuando ya el temor mayor había pasado.

Inmediatamente después del temblor principal, seguido de una breve réplica de un par de segundos, se extendió sobre la ciudad un silencio amenazador. Los principales edificios: la catedral, el Hospital Real, las construcciones de la Alhambra, la Chancillería, la Cartuja, la Puerta de Elvira o el monasterio de los Jerónimos, no sufrieron daños. Pero la población cayó en una especie de decaimiento generalizado, algo parecido a una depresión colectiva, y hubo gente que durante toda la mañana del temblor estuvo caminando sin rumbo fijo, con aire de orates escapados del loquero. En las esquinas se formaban corros de gente que no cesaba de hablar y comentar el suceso. Su griterío de quejas componía un ronroneante coro de fondo que se sobreponía a cualquier otro ruido urbano.

A primeras horas de la tarde, la normalidad acabó imponiéndose, pero el terremoto dejó una especie de herida abierta en el aliento de la ciudad, una sensación de hostilidad hacia lo que pudiéramos llamar «la autoridad», un sentimiento generalizado propiciador de conductas irregulares e imprevistas. Ese estado de ánimo parecía flotar por calles y plazas como un vaho invisible pero capaz de ser olfateado.

Las quejas no se hicieron esperar, pese a que no tardaron mucho en olvidarse. La prensa clamó por la inexistencia de un plan global para hacer frente a un terremoto de grandes dimensiones, y algunos editoriales y comentarios insistieron en que se podrían haber paliado muchos daños si se hubieran mejorado los materiales de construcción, ya que los peores resquebrajamientos y derrumbes se produjeron en edificios de construcción reciente. Una prueba que dejaba en evidencia su mala calidad, a pesar de los estratosféricos precios que la gente pagaba por ellos.

La corrupción y la mala planificación urbanísticas salieron a relucir en debates y comentarios. Los expertos fueron unánimes: se había construido mal y en terrenos arcillosos, como ya habían avisado en repetidas ocasiones, a pesar de que nadie les hizo caso.

Mientras la ciudad se recuperaba con rapidez y recibía ayudas de las diferentes Administraciones que segmentan la vida política, varios cientos de damnificados con viviendas dañadas tuvieron que guarecerse en tiendas de campaña instaladas en los parques de la Fuente del Triunfo y García Lorca, en el campus de la Universidad o en escuelas y edificios públicos, en espera de realojamiento. Alguien pidió que fueran acogidos también en la Alhambra, pero casi nadie se hizo eco de una petición que parecía desmesurada y pasó pronto al olvido.

La misma tarde del seísmo, en la esquina de la Gran Vía próxima a la Puerta de Elvira, junto al edificio que llaman «del Americano», un extraño profeta, con la melena encanecida y aires de gran brujo anunciador de catástrofes, empezó a salmodiar extrañas palabras que repetía como un conjuro:

Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y no habrá alimentos, y habrá terremotos y pestes…

Comenzarán los dolores de angustia, y habrá escenas espantosas en medio de grandes señales que caerán del cielo y llenarán de pavor el corazón de la gente…

Algunos de los que pasaban por allí le conocían. «Es Luciano —dijeron—, el nieto de Eusebio, el que vendía leña en burro por las cuestas del Albaicín y fue fusilado en la guerra. Dicen que se ha hecho santón… Si el padre levantara la cabeza…, con lo ateo que era el pobrecillo…».

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Monarquía Parlamentaria

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Los libros de plomo"

Presentación del libro por el autor en «Periodista Digital»