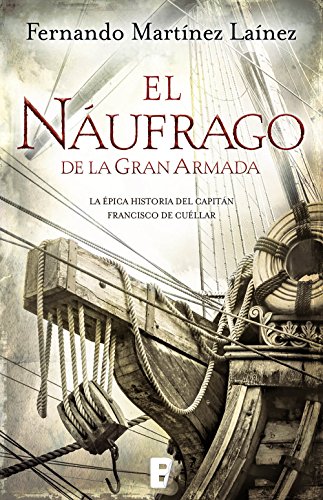

El náufrago de la Gran Armada

El náufrago de la Gran Armada

Briand O’Rourke

By T. D. Sullivan

Me preguntáis cuál es mi defensa. Aquí ¡entre vuestra guardia armada!

Solo os burláis del prisionero que está indefenso en vuestras manos.

¿Qué me aportaría una defensa aunque fuera virtuosa y honrada, Aquí en el corazón de Londres, ante jueces como vosotros?

En ese día feroz cuando cerca de nuestras costas los imponentes barcos de España, Atrapados en una feroz y repentina tormenta, buscaron protección en vano;

Cuando arrancados y quebrados entre montañas de olas algunos se hundieron en las profundidades,

Mientras que otros se estrellaron contra arrecifes sumergidos hostiles y contra empinados cabos,

Escuché el clamor de mi tierra donde las olas ascendían y rugían,

Los marineros de un navío naufragado luchaban por llegar a la costa, Me apresuré a la espantosa escena, y también mi bondadoso pueblo, Hombres, mujeres, e incluso niños, acudieron a realizar generosas acciones.

Vimos entonces a algunos aferrados a mástiles y tablones que pronto se llevó el agua,

Vimos a otros sangrando en las rocas, gimiendo sordamente en el sitio donde yacían;

Algunos fueron arrojados a la costa y arrastrados hacia atrás devueltos por las olas refluentes,

Hombres a quienes la sujeción a una mano amiga habría bastado para salvarse. Nos precipitamos al embravecido oleaje, observando cada ocasión, y cuando

Se elevaban y rodaban hasta nuestro alcance agarrábamos a quienes estaban a punto de ahogarse,

Los llevamos a nuestros hogares y casas y le ofrecimos amparo

Hasta que pudiesen marchar con esperanza de alcanzar su patria de nuevo.

¡Esta es la «traición» de la que me habéis acusado! Pues dejémoslo así, que sea traición,

Una palabra de arrepentimiento por semejante delito jamás oiréis de mí. Tan solo diré que aunque odiéis mi raza, mi credo y mi nombre,

Si vuestra gente hubiera estado en tal atroz sufrimiento, yo habría hecho lo mismo por ella.

LA BATALLA

Bruselas, 1589

«El infierno no puede ser peor», piensa.

—Escribidlo así, entonces, capitán.

Alejandro Farnesio, gobernador general de Flandes, parece indicar el final de la entrevista con un gesto impaciente, como si la presencia del capitán Cuéllar le resultara fatigosa, o quizá sea solo el desasosiego que le produce verse frente a un recordatorio vivo del fracaso de la empresa que alimentó tantos sueños, y ahora es solo huella borrosa de un gran desengaño.

—Escribid un informe y detallad vuestro infortunio —repite.

Cuéllar se encoge levemente de hombros. En su fuero interno quizá piense que el encargo no vale la pena. Relatar su propio sufrimiento con la pluma no es lo suyo. Él bastante ha tenido con aguantar la furia del cielo y el mar de Irlanda y salir vivo del averno que se tragó a la Armada. Es el capitán de todos los perdedores.

Escribir, ¿para qué? ¿Cómo describir el infierno? Sabe que el Dante lo intentó, aunque él no haya leído la Divina Comedia. Su vida ha sido la guerra y no ha tenido mucho tiempo para meditar o enfrascarse en líricas.

Lo piensa y así quisiera darlo a entender ahora, aunque las palabras no saldrán de su boca por no irritar a Farnesio. ¿Qué tiene que ver el infierno de la laguna Estigia con el mar de Irlanda? ¿Con esa oscuridad que emerge de los abismos del mar agarrada a las olas? ¿Con ese viento frío de plomo que agita los barcos como si fueran astillas? Caronte es mucho más piadoso que aquella soldadesca que acechaba como buitres entre las rocas de la costa para rematarnos a golpes o degollarnos.

—Escribidlo todo con detalle y entregádselo a mi secretario Ibarra. Él me lo hará llegar.

La voz de Farnesio parece llegarle ahora como un eco trivial de los gritos de rabia y agonía de sus compañeros ahogados, apaleados, apuñalados, despojados de sus ropas y las escasas pertenencias con las que consiguieron arrojarse al agua en busca de salvación.

El gobernador general cree percibir las dudas del capitán y le apremia para que dé curso al papel. Él mismo también acarrea su cruz, no hay duda, por no haber podido llevar a sus soldados a las playas inglesas de Kent, como el rey le había pedido.

—Capitán —le dice—, descansad y reponeos, pero necesito en unos días vuestro memorial, que enviaré al rey.

—Así lo haré, excelencia. Contad con ello.

Ahora sí, el gesto de despedida es definitivo. Cuéllar abandona la estancia mientras Farnesio se hunde en el sillón, ante el montón de documentos que inundan su mesa, y deja vagar la vista por las emplomadas vidrieras que apenas dejan traslucir esa perpetua atmósfera gris cargada de humedad de los inviernos de Flandes.

¿Quién que no tenga el corazón tan duro como el pedernal podrá soportar tiempos tan sombríos como los que se avecinan? Como una premonición, siente que su destino se ha torcido irremisiblemente tras el desencuentro de sus tropas con la Armada en las frías aguas del Canal. Una gran empresa, como es la de acabar con la rebelión de Flandes, nunca avanza directamente por dos sendas, y el que desea abarcarlo todo en nada triunfa. Los franceses seguirán saboteando cualquier acuerdo que pudiera alcanzarse para pacificar estas provincias. Él ya se lo dijo al rey cuando le dio ocasión. Primero, derrotar a Francia; y luego, Inglaterra. Ambas cosas a la vez es imposible, mientras todo el país flamenco, y aun la propia España, están al borde de un catastrófico derrumbe económico. Falta dinero para pagar al ejército y los bolsillos del pueblo y de los burgueses de esta tierra están exhaustos como las arcas de Castilla. Estrujarles más sería locura.

Piensa que debería ir a España a sincerarse con el rey, aunque está casi seguro de que sería inútil, pues conoce la obstinación del monarca cuando tiene algo metido entre ceja y ceja. Eso sin contar con la malevolencia general de secretarios y cortesanos, siempre prestos a murmurar y echar sobre espaldas ajenas el fracaso. En la corte de Madrid a todos los despachan con promesas vacuas y los dejan en ascuas con vanas esperanzas que al final se frustran sin que nada se haya resuelto.

MENDOZA

París, agosto de 1586

En la embajada española en París, Bernardino de Mendoza, representante del rey Felipe II ante la corte francesa y antiguo embajador en Londres, calienta sus huesos ante el fuego de la chimenea encendida en la sala donde habitualmente despacha. Su vista va de mal en peor cada día y apenas puede ya leer los documentos que le presentan a la firma, aunque su mente, gracias a Dios, permanece lúcida y cargada de secretos.

Las recientes noticias de Inglaterra no son buenas. Drake ha llegado a Plymouth después de haber saqueado las Antillas, y es fama que ha desembarcado un tesoro en oro y plata robado a los españoles en esas tierras.

A la tenue luz de un candelero, Mendoza acaba de leer la carta descifrada y traducida que le envía su agente secreto en Plymouth:

«En lo tocante a la vuelta de Francis Drake de las Indias ya avisé a Vuestra Señoría cómo llegó aquí y lo que trajo. En Santo Domingo, Cartagena y otras partes tomó en torno a ciento cuarenta piezas de artillería de bronce, algunas muy buenas y grandes, entre dieciséis mil y dieciocho mil ducados de perlería, poco más de ciento cincuenta mil ducados de oro y plata y algunas mercaderías que rapiñó en Santo Domingo.

»Perdió en el viaje más de ochocientos hombres de los mil novecientos y veinticinco enrolados en la aventura, y todo lo que trajo para repartir entre las personas que costearon la expedición se valoró en cuarenta y ocho mil libras, aunque bien debía de valer de diez a doce mil libras más. Pero hasta ahora no han dado un real a ninguno salvo a los soldados que fueron en la expedición, que tocaron a seis libras cada uno, que son veinte escudos de España. Por esto ha habido entre ellos mucho ruido y alboroto, con aire de motín, pero no les ha aprovechado. Lo demás se guardó en el castillo de Plymouth, que Drake vigila celosamente. Todo ha ido tan mal que, probablemente, los ingleses no volverán en largo tiempo a saquear pueblos en las Indias».

Mendoza deja la carta sobre la mesa y medita su contenido. Lleva fecha de 10 de julio, escrita desde Londres, y las noticias del espía le parecen en exceso optimistas.

Para empezar, según sus espías, el motín de la marinería pudo ser evitado, porque el gobierno inglés ordenó dar media paga extra a los capitanes, soldados y marineros. Tocaron de dos a dos libras y media por persona. Una cantidad insuficiente, que no acalló las protestas, hasta que las zanjó el miedo a la prisión, cuando el Consejo Privado de la reina inglesa decretó que si alguno de los marineros o soldados seguía obstinado en reclamar toda la nómina adeudada, daría con sus huesos en la cárcel o acabaría en la horca.

Mendoza sabe que, sumando el valor de las piezas de artillería capturadas, más los cueros, el hierro, el cobre y el plomo, la cifra total del expolio debe ascender a unas sesenta y siete mil libras. Deducidos los gastos para los inversores han debido de quedar unas cuarenta y seis mil libras, lo que, a la hora del reparto, aún les deja una ganancia apreciable sobre el dinero que habían adelantado.

Aparte de estas cábalas, Mendoza sabe bien que el saldo de la expedición de Drake a las Indias ha resultado devastador para España. En Santo Domingo, carente de guarnición y pobremente fortificada, los ingleses saquearon la ciudad a placer durante varios días. Quemaron casas, robaron cuanto hallaron en iglesias y viviendas, y sembraron el terror y la confusión, sin excluir la tortura y matanza de algunos frailes. Los hombres de Drake —piensa—, como herejes confesos que son, no dejaron convento ni iglesia en pie; destruyeron cuanto había dentro de los templos y se apoderaron de varias naves fondeadas en el puerto a las que dieron fuego.

Al fin, después de haber ocupado la ciudad durante un mes, la chusma atacante decidió retirarse a cambio de un crecido rescate que la población, ya muy empobrecida antes del asalto, tuvo que reunir, incluyendo anillos y pendientes que entregaron las mujeres de su propio ajuar, pues otras joyas de mayor valor no había.

En cuanto a Cartagena de Indias, carecía de guarnición, como Santo Domingo, pero las autoridades fiaban mucho en la defensa por el resguardo que ofrecía su bahía, a la que solo se puede acceder por dos estrechos canales: Boca Grande y Boca Chica, con un puerto interior protegido por una fortaleza llamada del Boquerón que, en un alarde de fe ciega, todos daban por inconquistable.

El plan, visto ahora fríamente, era inadecuado porque las dos galeras y una galeaza artillada con las que contaban los defensores no se situaron en los canales para entorpecer el paso, sino dentro de la bahía, como apoyo de las baterías terrestres. Para colmo, no había artillería para proteger la larga playa que da al mar abierto, desde la que se podía avanzar hacia la ciudad.

Mendoza sigue ojeando la lista de daños en la relación confidencial que maneja. El 19 de febrero, miércoles de ceniza, los barcos de Drake consiguieron entrar en la bahía interior por Boca Grande, y a las dos de la mañana del día siguiente sus tropas desembarcaron al amparo de la noche. Eran unos mil setecientos y las órdenes del pirata fueron tajantes. No habría retirada. Si no conseguían tomar la ciudad, no se permitiría a nadie reembarcar. Y a los desertores les esperaba la soga.

«Lo peor, sin embargo —medita el embajador—, puede estar por llegar. Nada más arribar a Plymouth, Drake está planeando nuevos ataques y prepara otro viaje, aunque se sabe muy poco de sus verdaderos objetivos. Parece que caerá otra vez sobre las Indias y reúne naves y dinero de la reina y de varios armadores y comerciantes de Londres, deseosos de saquear los convoyes españoles que transportan la plata del Nuevo Mundo».

Suenan golpes en la puerta y el embajador da su permiso.

—Pasad.

Mendoza indica al recién llegado que tome asiento frente a él junto al fuego.

—Aquí me tenéis.

—Sed bienvenido.

Rodrigo Gamboa, una figura espigada vestida de negro, sigiloso como un gato, queda sentado en silencio y escruta al maestro de espías que tiene delante. No ignora la enfermedad progresiva de los ojos que le aqueja, y es posible que en este momento lo único que Mendoza vea ante sí sea una sombra, pero su voz rasposa le llega nítida.

—Dejemos las formalidades para mejor ocasión, si os parece, y vayamos al punto que me preocupa. Así ahorraremos tiempo.

Gamboa hace un gesto de asentimiento con la cabeza.

—Soy hombre de acción y no de palabras, excelencia. Lo sabéis bien. Cuantas menos, mejor.

—¿Qué sabéis de Walsingham, sir Francis Walsingham?

—Solo tengo seguro que será mucho menos de lo que sabéis vos —responde Gamboa, midiendo las palabras, imperturbable al escuchar el nombre del gran manejador de los servicios secretos ingleses. El perro más fiel de la reina de Inglaterra, con el olfato y la tenacidad de un hurón. Vehemente antipapista, celador de todas las actividades inconfesables y crímenes de un gobierno empeñado en golpear a España por cualquier medio.

—Dicen que su red de espías está en todas partes y es tan eficaz que tiene detalles precisos de cada hombre, barco y suministro de nuestra Armada, y de la gran operación que el rey proyecta. Y eso nos lleva a otra desagradable cuestión: ¿quién espía? ¿Quién nos traiciona?

Gamboa sabe que los preparativos iniciados para formar la Gran Armada que el rey prepara para ir contra Inglaterra son un secreto a voces en casi toda Europa. Es casi imposible hurtar a todos el movimiento de la gigantesca maquinaria que España ha puesto en marcha. Lo saben los venecianos, los florentinos, el papa… ¿para qué más? Lo piensa, pero no lo dice. Dejará que sea Mendoza quien diga lo que tenga que decir.

—Si los ingleses saben con exactitud lo que preparamos estarán ya alerta y podemos dar la sorpresa por acabada. Sabrán exactamente a qué fuerza se enfrentan y tomarán sus medidas. Atacar a un enemigo prevenido y atrincherado en una isla es un desafío al destino, en el mejor de los casos, y en el peor, un desatino. Y vuelvo a la pregunta anterior, la que convierte mis noches en pesadillas: ¿quién le informa?

—Sin duda dais por hecho que el espía existe —desliza cauteloso Gamboa.

—Por supuesto, y no se trata de un hombre o dos, sino de una amplia red. Aún tengo ojos y oídos en Londres que así me lo indican. Mis sospechas están fundadas.

El crepitar de la leña devorada por las llamas de la chimenea apuntala el incómodo silencio que sigue a estas palabras. Gamboa percibe ahora que el embajador es un hombre desdichado, dotado del pesimismo lúcido de quien lo ha visto casi todo a pesar de su avanzada ceguera. Un heraldo de los malos tiempos, un servidor del Estado en permanente vigilia por los signos que con frecuencia detecta del declive de la Monarquía Católica, cada vez más solitaria en la magnitud de su poder.

—Si hay una red, deberíamos acabar con ella, ya.

—No es tan fácil, Rodrigo. Primero hay que descubrirla.

—Así pues, no tenéis…

—No, no todavía.

—Pero, sin duda, algo os bulle en la cabeza —sonríe Gamboa—. Os conozco.

—Cazar a un espía es tarea complicada. No bastan las sospechas. Hay que dar en el clavo y tener certeza. Si se falla, hay que volver a empezar y la presa puede desaparecer para siempre. Eso le garantizaría la impunidad total. Los mejores espías son aquellos que no han salido nunca a la luz, aquellos de los que nadie sabrá nunca nada.

Mendoza frena su discurso en seco. Quizá considera que tampoco es momento para dar lecciones de espionaje a nadie, y menos a Gamboa, su mejor agente en los entresijos de la política hispana en Francia, que en la embajada figura como una especie de secretario para todo, adjunto a la persona del embajador y encargado de misiones oscuras, y peligrosas, incluso letales, desde luego.

—¿Qué queréis que haga? —dice Gamboa.

Mendoza se levanta del asiento y saca un sobre sellado y lacrado de la gaveta de un escritorio cercano.

—Partid a Madrid inmediatamente y llevad esto en mano a Juan de Idiáquez, el secretario del rey. Ahí van detalladas todas mis sospechas sobre el gusano que nos carcome.

—¿Y luego?

—Quedad a la espera de las órdenes de Idiáquez o mías. Es posible, solo posible, que tengáis que viajar a Inglaterra. De incógnito, naturalmente.

Gamboa esboza una sonrisa.

—No como lo hicisteis vos, excelencia.

La mención que hace Gamboa a su etapa de embajador en Londres remueve en Mendoza las aguas malsanas de sus tiempos diplomáticos en la capital inglesa, y deja escapar palabras de cierta añoranza que su interlocutor escucha sin comentarios. En aquel tiempo habitaba en Londres una gran casa en el Strand, la elegante avenida de Westminster en la City. La entrada principal se encontraba a la orilla del río, provista de tres arcos de piedra vieja de Portland, la fachada rematada con un frontón decorado con estatuas. Y por el río, en la parte de atrás de la casa, entraban y salían mensajeros discretos y bien pagados. Todo el mundo en Londres sabía que el embajador español era hombre generoso con las inteligencias.

Lentamente, don Bernardino se deja llevar por sus recuerdos, o por mejor decir, sus pesadillas, y en ellas siempre aparece la figura de la mujer con la que hubo de lidiar durante todo el tiempo que duró su embajada en las orillas del Támesis. A medida que en Inglaterra iban perdiendo el respeto al poderío de España, aumentaban los asaltos a barcos españoles, y la reina Elizabeth —a quien Dios confunda— no dejaba de recibir en su corte o alentar a nuestros peores enemigos. A todos ellos les ofrecía armas, hombres y dinero en su lucha contra España, al tiempo que el cerco a los católicos de Inglaterra se iba estrechando. ¡Y todo eso delante de sus barbas!

¿Cómo extrañarse de que tales medidas provocasen lógica resistencia dentro y fuera de las islas británicas? Resistencia a la que, por descontado, no fue ajeno.

Recuerda la frase: «un embajador es un hombre honrado al que se envía a mentir al extranjero para el bien de su país». Mentiras que cimientan mentiras, pero al final, la confianza es el mejor sostén de cualquier alianza humana, aunque también ayuda el interés, y mejor aún si es en oro contante, en doblones y escudos, territorios o ciudades.

Mendoza nunca podría olvidar que la reina había armado caballero al corsario Drake después de que este diera la vuelta al mundo y arrasara barcos, ciudades y territorios de una España con la que todavía, oficialmente, se mantenía en paz. La reina fue hasta Greenwich a ver la nao de Drake, y allí le ofreció un gran banquete, le armó caballero y le otorgó título de Señoría. Y Drake, a su vez, regaló a la soberana un arca grande de plata y una figurilla de diamantes, a lo que añadió más de mil escudos de oro que repartió entre los funcionarios de la corte.

Y, sin embargo, no siempre la reina fue su enemiga —rememora el embajador—, sobre todo al principio, cuando incluso él creyó detectar cierta oculta simpatía hacia su persona. Una simpatía que muchas veces quedaba oculta por la fealdad de un rostro seco y avejentado, desfigurado por los afeites, coloretes y otros adobos con los que la embadurnaban cuando se presentaba en público.

Elizabeth rara vez se alejaba de Londres, y siempre había que pedir audiencia antes de presentarse en la corte. Normalmente, las audiencias eran públicas, y ella recibía sentada en un estrado alto, muy por encima de sus cortesanos. En ese tiempo de buen trato y modales diplomáticos, le recibía y escuchaba afablemente, pero cuando sospechaba que estaba muy enfadado y le iba a recriminar alguna fechoría contra los intereses de España, recelosa de su mucho desabrimiento, solía recibirle aparte para que los cortesanos y damas no presenciaran las discusiones.

A veces, las audiencias eran en aguas del Támesis, donde ella gustaba de navegar con sus cortesanos allegados y músicos favoritos. Los nombres todavía los recuerda: Thomas Tallis, Christopher Tye o Tyre y William Byrd o Byard, que en ese asunto de terminaciones y consonantes oscuras el inglés es lengua maldita, un idioma de bárbaros y gargarismos, muy alejado de la rotundidad de nuestras vocales y sílabas cristalinas.

La primera vez que le recibió, nada más llegar al nuevo destino, ella tuvo la gentileza de alterar el protocolo, y en el camino hacia su encuentro le envió muchos cortesanos, y el día de la audiencia lo acogió con mucho contento y mostrando mucho favor y merced, porque se movió tres pasos fuera del dosel que cubría el trono para recibirle.

Era aquella, admite con nostalgia, muy lucida corte, y los espectáculos preferidos de la reina eran las mascaradas con cantos y danzas y aparición de divinidades suntuosamente ataviadas que recitaban poemas alegóricos, mientras los bufones hacían cabriolas e intercambiaban burlas pesadas.

Una vez, incluso, hubo un gran sarao en el cual Elizabeth danzó lindísimamente a petición mía y durante más de cuatro horas se entretuvo conmigo con mucho gusto, pese a no ser yo danzador diestro, y mandó que se bailasen muchas suertes de danza para que yo las viese.

En músicas, canto y teatro, Londres supera a Madrid —admite Mendoza—, y no digamos en lo que hace a la moda exagerada del vestuario cortesano, con gorgueras gruesas, jubones reforrados, calzones henchidos, verdugados desmesurados, colores llamativos y joyeles. En esa corte cuesta menos tiempo aparejar un navío que una dama. Y puede ocurrir que hiciera falta más tiempo para aderezar a un gentilhombre, porque aparte de los demás perifollos, había que recortarle bigotes y barbas, teñirlos y peinarlos, endurecerlos con cosméticos y perfumarlos con almizcle y alcanfor.

Además, a la reina le gustaba tanto la caza como el baile, y al caer la tarde comía copiosamente, bebía mucho vino del seco y danzaba hasta la madrugada. Eso da buena idea de su carácter, más inclinado a disfrutar con las peleas de osos y perros que a las representaciones teatrales, aunque nunca faltaran autores de talento en Londres que la entretuvieran, como Christopher Marlowe, del que se dice que hizo de espía en Francia, y sobre todo un tal Shakespeare, que además de ser actor es fama que escribe él mismo sus obras, mayormente tragedias históricas.

En cuanto a sus amantes —medita el embajador—, pese a ser fea, dicen que han sido muchos, pero yo creo más bien que se trata de adoradores rendidos al poder, mantenidos a raya en lo tocante al lecho, hasta el punto de que algunos aduladores pregonan que ella sigue siendo virgen, algo difícil de comprobar para un embajador observado con recelo y asediado de sospechas, como era mi caso.

—El rey —dice ahora Mendoza, cambiando el tercio de la conversación— ha dado ya órdenes al marqués de Santa Cruz para que prepare su flota y devuelva el golpe a los ingleses en su propia casa.

Gamboa hace un gesto de aceptación al conocer la nueva.

—La Armada de la Guardia —prosigue el embajador—, que acompaña a las flotas de Indias y manda Álvaro Flores de Quiñones, ha sido reforzada con galeones y mercantes artillados, y según mis cálculos ya está en el Caribe, pero…

—Drake se ha escapado y está de regreso y a salvo en Inglaterra. Preparando otras fechorías, supongo.

—Suponéis bien. Los ingleses no dejan de prepararse para la guerra que se avecina inevitable. El mundo se asombra de la paciencia de nuestro rey, y hasta el sultán turco se permite burlarse de que una mujer por sí sola sea capaz de atacarnos y robarnos las posesiones en el Nuevo Mundo. Esto no puede durar mucho.

—Sinceramente, así lo deseo, excelencia.

—Drake no es el único. Me han llegado noticias de que el almirante Hawkins ha puesto rumbo a las costas españolas en busca, sin duda, de la flota de Indias que tiene previsto el tornaviaje a finales del verano. Todos ambicionan nuestro oro, Gamboa.

WALSINGHAM

El hombre esperaba dando trancos inquietos por la sala hasta que, al oír acercarse otros pasos, tomó asiento en una silla de alto respaldo. Sus ojos se posaron sin ver en los muros blanquecinos de piedra de la estancia, solo ornados por unas cuantas antorchas encendidas que dejan un cerco de hollín alrededor de las teas. Sombras fugaces se dibujan en el techo abovedado.

No hay tapices ni cortinajes, y solo un ventanal gótico deja pasar un chorro de luz lunar que ilumina parcialmente el suelo de la estancia. Por todo mobiliario, una mesa, varios sillones a su alrededor, y un par de candelabros altos de hierro forjado.

Francis Walsingham no tiene prisa y piensa. Su mente es un gran laberinto en el que se encierran otros muchos. La avanzada edad, que roza la vejez, acentúa el porte senatorial y grave que desprende, pero un halo de peligrosidad emana de su figura, como una fuerza magnética y amenazadora que se pudiera captar con los sentidos. El rostro recio y cerúleo, impenetrable, silueteado por una barba negra y puntiaguda, acentúa la lucidez y firmeza de una mirada estática, aplomada y profunda, mineral.

Crujen los goznes de la pequeña puerta de madera herrada y resuenan las alabardas de los guardias vigilantes al golpear sobre las losas del alargado corredor. Walsingham se levanta para saludar al recién llegado.

Son viejos conocidos, curtidos en el servicio a una soberana imprevisible a ratos. Ella les permite hacer, pero sin dejar de manejar con fuerza las riendas o aflojándolas, si llega el caso. La única regla que no es posible vulnerar en la corte de Westminster: solo la reina tiene la última palabra en todo, y el que la quebranta paga con la cabeza. Para la vida y para la muerte. También para hacer la guerra o sostener la paz. Para desterrar o acoger, premiar o castigar. Poder absoluto disimulado por algunos accesos de afecto y cordialidad, compensados con actos de furia y soterrados resentimientos permanentes que hacen temblar a hombres poderosos, nobles o guerreros. Elizabeth es reina y también cabeza de la Iglesia anglicana y en Inglaterra nadie se salva sin su permiso, ni en la tierra ni en el cielo.

Walsingham lo sabe, pero también sabe que ella es recelosa y suspicaz; vive en permanente estado de alerta y olfatea traiciones en los menores gestos. Necesita saber para protegerse y asegurarse y ahí es donde él interviene. No para aconsejarla, que eso la irritaría, sino para insinuar y guiarla, paso a paso, a descargar los golpes irreversibles que su potestad categórica le permite sobre las cabezas que él selecciona y ofrece a su cólera, siempre de acuerdo a los altos intereses del Estado. Mentir o fingir es necesario cuando algo más importante está en juego. Una conspiración como la de Babington resultó precisa para desbaratar los intentos de entronizar a María Estuardo (esa prostituta) como reina de Inglaterra. Algo que a todas luces debía evitarse. ¿No enseña eso mismo Maquiavelo, el maestro florentino de la ciencia política, tan admirado en toda Europa? «Vieja doctrina en odres nuevos a fin de cuentas», medita Walsingham, que permanece en silencio frente al recién llegado. Drake. Cara redonda, bigote y poblada barba rizada y en parte encanecida. Estatura mediana. Más grueso que delgado, la pierna derecha ligeramente coja por una herida de bala, y la mejilla derecha surcada por la cicatriz de una flecha india.

El guerrero de oro. Sir Francis. Una mezcla de petulancia, arrojo, astucia corsaria y avaricia. Ojos de lechuza. Un dragón de ferocidad y pericia naval reputadas, cuyo mayor orgullo es haber dado la vuelta al mundo sembrando el terror en las Indias de España. Hijo de un exaltado predicador luterano y él mismo ferviente protestante, dispuesto a salvar al mundo del catolicismo romano resurgente, lo que encaja bien con el aire frío y distante que a primera vista produce y le otorga cierto aire reptilesco y acechante.

Walsingham cree que hay mucho de impostado en el ardor religioso del personaje, y sabe cosas que evidencian su moralidad dudosa. Es ruin con sus hombres, a los que regatea la parte del botín que les corresponde, y tiene un sentido desarrollado de indiferente crueldad. En cierta ocasión entregó a una esclava blanca para el uso y disfrute de la tripulación, y cuando la muchacha, violada salvajemente durante semanas, quedó encinta, ordenó abandonarla en una isla desierta. El hijo del predicador.

También sabe Walsingham que Drake ha hecho fortuna con el contrabando y los expolios, y es seco y desapegado en sus relaciones personales. Sin hijos ni amigos, exceptuando a un hermano menor, Thomas, a quien ha nombrado su heredero.

—Aquí tenéis lo vuestro —dice Drake, que deja caer sobre la mesa una gruesa bolsa de cuero taraceado repleta de escudos de oro españoles y gruesas perlas capturadas en el saqueo a Cartagena de Indias.

El jefe de espías británico toma la bolsa, la sopesa y la guarda con rapidez en los refajos de su oscura vestimenta aterciopelada. No se anda con rodeos y pregunta qué ha pasado con el resto del botín.

—La reina tiene ya lo suyo y no está quejosa, no os preocupéis. Buen oro español de las Indias. Lo mismo que lord Essex y el conde de Leicester.

—¿Y vuestros hombres?

—De mis hombres me encargo yo. El botín da para todos.

—No todos los armadores parecen pensar lo mismo. No han recogido las ganancias previstas. También he oído que hay insatisfechos en vuestra propia marinería.

—¿Y cuándo no? Un reparto nunca deja contentos a todos. Y si continúan las quejas, habrá horcas suficientes para unos cuantos. El resto callará y estará pendiente del próximo botín. Es así como arreglo las cosas —dice Drake, con un punto de fiereza en el gesto.

—Son vuestros asuntos —admite Walsingham—, pasemos ahora a los míos, que son los de la reina. Me ha pedido que os transmita órdenes. Vuestros hechos os acarrean fama y nuestra soberana está muy complacida, aunque haya quien considere

—añade en un susurro— que la piratería es un pecado.

El corsario tuerce el gesto.

—Puede serlo, pero creo que tales actos están moralmente justificados si los robos y las muertes se cometen en contra de los católicos papistas, enemigos de Inglaterra. ¿Qué piensa la reina? ¿Por qué no me recibe?

—Lleva unos días indispuesta. Nada grave, pero odia mostrarse con señales de malestar, ya sabéis. Además, considera más discreto hacerlo así. En esta corte todavía hay muchos ojos y oídos católicos que atraviesan paredes.

—Os escucho.

—Pronto llegará la hora de la verdad, sir Francis. La guerra con España es inminente.

—Yo la hago ya, ahora.

—Guerra en corso, no declarada. Drake se encoge de hombros.

—Para mí es lo mismo. La única ley de la guerra es destruir al enemigo. Eso hago.

Walsingham desliza que hay un tratado de paz vigente con España, y el corsario se mofa, y con un ramalazo de orgullo revela al jefe de espías de la reina cómo engañó a los españoles en el asalto a Santo Domingo. Desembarcó a seiscientos hombres en una ensenada a varias millas de la ciudad que atacaron a los defensores de improviso por tierra, mientras él acometía el puerto. Un éxito pleno. Muchos españoles huyeron a la selva, y el cobardón del gobernador escapó en un barco. La máxima autoridad que se quedó fue el obispo.

—Puse como condición para no destruir la ciudad el pago de cuatrocientos mil pesos, y como el obispo dijo que no había tanto dinero en toda la isla, empecé a quemar los edificios. Cada día unas cuantas casas. Todas las mañanas incendiaba algunas. Eran casas de piedra, magníficas, y nos costó mucho prenderles fuego. Destruimos más de trescientas y muchos papeles. Ya imagináis —se ríe Drake— la afición de los españoles por los papeles. Parecen disfrutar poniéndolo todo negro sobre blanco.

—¿Cuánto dinero sacasteis de verdad a los españoles?

—Veinte mil ducados.

Walsingham no cree que fuera tan poco. Si hubo más, Drake se lo habrá embolsado.

—¿Solo?

—El obispo me juró por Dios que no tenía más, y le creí. Saqueamos la ciudad y no había en ella tanta riqueza como pensábamos. En Cartagena nos fue mejor.

—Podéis contarme los detalles. Confidencialmente, claro.

—Por no arrasar la ciudad pedí cuatrocientos mil ducados. Los españoles regatearon y también hubo que recurrir al fuego. Al final, obtuve algo más de cien mil. No estuvo mal.

—Aun así, los financiadores del viaje han quedado defraudados. Aseguran que solo han obtenido un modesto beneficio por cada libra invertida.

Drake parece molesto con la observación. Él y sus hombres arriesgan la vida en cada viaje.

—Los comerciantes solo ponen dinero y se quedan sentados en casa —dice a

Walsingham.

—No seáis injusto. Sin ellos, no tendríais barcos ni tripulaciones.

—Os equivocáis. Siempre hay gente dispuesta a seguirme al fin del mundo. Walsingham no quiere insistir y cambia al tema que más le interesa. Portugal

puede ser la espina clavada en la garganta del león español. Como ocurre con los Países Bajos, solo haría falta encender la mecha y provocar la explosión. Una rebelión en Portugal y Flandes al mismo tiempo sería demasiado incluso para España, cuyas fuerzas, por las muchas guerras y frentes, van menguando. Las señales son inequívocas.

—Decidme, ¿qué habéis hablado con don Antonio, el pretendiente al trono de

Portugal?

—Es un exaltado que odia a los españoles. Insiste en que con ayuda por nuestra parte puede conseguir la corona portuguesa, y que en el momento en que pongamos pie en Portugal la rebelión general contra el rey de España está asegurada. Creo que está en lo cierto.

—¿No será la típica exageración tan frecuente en los meridionales? Mis noticias no son tan optimistas. La mayor parte de la nobleza portuguesa está calmada. El rey Felipe ha repartido mercedes a manos llenas entre ellos, y eso ha moderado su sentimiento antiespañol. Ya sabéis que no hay mayor anestésico que el dinero y las recompensas.

—Don Antonio, en todo caso, cuenta con muchos adeptos, y hará lo que le digamos. Yo le he prometido —sentencia Walsingham— sentarlo en el trono, arriesgando mi vida en ello, si es preciso, y contando con la voluntad de nuestra reina, por supuesto. También le he mostrado algunos de los preparativos que llevo a cabo para asestar nuevos golpes a España, y le he acompañado para que vea los siete barcos que tengo destinados a la empresa, con gran cantidad de artillería de bronce. Uno de ellos, de cuatrocientas toneladas, armado con veintiocho cañones. Además, las ciudades holandesas, con las que también he hablado, se han comprometido a poner cuarenta barcos más.

—No parece mucho para chamuscarle las barbas al rey de España y apoderarse de Lisboa.

—¿Por qué Lisboa? Hay un hueso mejor que roer. Un blanco excelente para hacer daño a los españoles, y con algo de suerte conseguir un botín fabuloso. El gran cargamento de oro de las Indias.

—Ya veo. ¿Habláis…?

—De Cádiz, naturalmente. El talón de Aquiles español. Mis espías y los vuestros coinciden en este punto, espero.

Walsingham esperaba la coincidencia y viene preparado para impresionar a Drake. Su mejor espía en la zona le ha informado de las débiles defensas de la importante ciudad, la puerta de todo el tráfico con las Indias. Y no solo eso. Le ha dibujado el plano del puerto que abrirá el tesoro a los barcos de Drake. Si Inglaterra tuviera una ciudad así, estaría defendida hasta los dientes con fuertes y cañones, pero los españoles están demasiado confiados en su propio poder y el favor de Dios. Se han relajado. Han ganado tanto con tan poco y durante tantos años que se consideran los únicos elegidos del Todopoderoso en este mundo y piensan que nunca les abandonará el favor divino. Pero la voluntad de Dios es cambiante y es grave soberbia pretender conocerla siempre.

—La amenaza es grave. Cada vez es más patente que el rey de España prepara una gran flota para atacarnos —afirma Walsingham—, pero el soplo celeste dispersará sus naves. Además, estamos vos y yo para impedirlo —sonríe el viejo lagarto—. Quiero regalaros algo. Ved esto.

Walsingham saca de un canuto de piel un mapa de Cádiz y sus alrededores que enciende los ojos de búho del corsario. En el papel de textura grisácea está dibujada con tinta negra la bahía en la que confluyen dos ríos, que dejan en una punta la ciudad sobre una especie de isla conectada a tierra firme por un puente. Marcados con exactitud aparecen los fuertes, las baterías y otros puntos defensivos. La cara de lechuza de Drake se ilumina con una amplia sonrisa.

—Podéis decirle a la reina que vuestro regalo no quedará sin justa correspondencia por mi parte. Confiáis mucho, sin duda, en quien os lo ha entregado

—agrega el corsario, no sin un punto de desconfianza—. Cualquier error podría ser fatal para mis barcos.

—Confío tanto en mi fuente como en vos —le contesta Walsingham imperturbable—. Es nuestro mejor espía en España. Yo diría que nos vale más que mil cañones.

—Quizá no debería preguntaros esto, pero ¿vuestro agente es inglés o español?

—¿Por qué lo preguntáis?

—Me daría más seguridad saber que es súbdito de la reina.

—El veneno es lo que importa, sir Francis, no el color de la mano que lo administra. Hay personas que entregan su alma voluntariamente y otras que la venden, pero para quien se apropia de esa alma y le saca beneficio, el resultado es el mismo.

—En tales cuestiones —admite el corsario— vos sois el maestro y yo el discípulo. Disculpad la pregunta.

Drake cuenta también con fuentes de información propia en los alrededores de Cádiz, y sabe que las defensas de la plaza están descuidadas y propicias a un ataque por sorpresa, pero sus informes no alcanzan, ni de lejos, la exactitud del precioso mapa que tiene ante sus ojos. Un regalo del Dios de las batallas a los defensores de la verdadera fe.

—Debéis atacar Cádiz cuanto antes, sir Francis, dañar todo lo posible los preparativos de la armada que el rey de España prepara y apoderaros de los galeones de Indias. Esas son las órdenes de la reina. Lo demás, corre de vuestra cuenta. La casa real, además, participará en la expedición con cuatro barcos de guerra, y el botín será dividido a partes iguales entre la corona y los comerciantes particulares que apoyen la empresa con su dinero. Tengo entendido que ellos os aportarán también diez naves de gran envergadura.

—¿Cuándo partiré?

—Tan pronto como se reúna la flota, y que Dios os acompañe y proteja a

Inglaterra. Ojalá vivamos todos en su santo temor.

JUAN DE IDIÁQUEZ A BERNARDINO DE MENDOZA

21 de mayo de 1587

El informe que os remito me llegó en gran parte por intermedio del general de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, quien a su vez lo ha recibido en Sevilla de uno de los padres jesuitas del colegio que la orden tiene en Cádiz.

El ataque de Drake fue demoledor, y así se lo he informado al rey, más o menos en los mismos términos que aquí expongo, sin ahorrarle la cruda realidad de los graves daños recibidos, ya que en estos momentos la verdad es la única medicina para el cuerpo enfermo de un proyecto que cada vez parece más espinoso.

La población de la ciudad no estaba preparada y el fuego del dragón les cayó de improviso. Mucha gente asistía a la representación de una comedia y la exhibición de saltimbanquis en la plaza principal en el momento en que se divisaron las naves inglesas, que venían bajo falso pabellón de banderas flamencas y francesas para disimular sus intenciones hostiles.

El engaño se quebró cuando dos galeras que se hallaban en el puerto salieron a identificar a la flota y fueron acogidas a cañonazos, lo que evidenció que se trataba de enemigos. Eso sembró el pánico y la confusión en la ciudad, y el desorden tuvo consecuencias dramáticas para la población.

Muchas mujeres y niños se agolparon en busca de refugio a la entrada de la fortaleza de la plaza, cuyo comandante, temiendo un alud de personas agitadas e incapaces de combatir, cerró las puertas. Eso hizo que un gran número de esta muchedumbre pereciera por asfixia, al caer amontonados unos sobre otros.Lo primero que los ingleses intentaron fue tomar el puente de Zuazo, que es la única conexión entre la tierra firme y el istmo donde se sitúa Cádiz, para cortar la vía de ayuda a la ciudad.

Estuvieron a punto de lograrlo, pero por casualidad lo impidieron dos galeras que se hallaban en las proximidades en trabajos de mantenimiento, y aunque iban sin munición ni soldados, su sola presencia hizo retirarse al enemigo.

Cuando Drake vio que no podía entrar en la ciudad decidió hacer el mayor daño posible a los navíos que estaban a su alcance en el puerto. Su mayor presa fue un galeón genovés cargado de valiosas mercancías, que estaba listo para zarpar hacia Italia, al que cañoneó y hundió en poco tiempo, y después la emprendió con otros cinco de nuestros barcos preparados para navegar a Nueva España.

Todo eso acaeció antes de que cerrara la noche del primer día, y a la mañana siguiente, la flota de Drake se trasladó cerca del Puntal, que es el promontorio que divide el puerto interno y mar abierto. En las inmediaciones estaba el formidable galeón del marqués de Santa Cruz, que fue destruido, y luego los ingleses saquearon otros diez navíos repletos de arcabuces, munición y víveres, y también los incendiaron.

Al iniciarse el ataque había en aguas de Cádiz unas sesenta naos, sin contar

barcos más pequeños. Algunas de estas naves consiguieron refugiarse en Puerto Real y el Puerto de Santa María.

Como la artillería de la ciudad era escasa, nuestras galeras tuvieron que limitarse a realizar acciones de hostigamiento contra los barcos ingleses, sin poder acercarse a ellos por el mayor alcance y precisión de tiro de la artillería inglesa. Me dijeron que solo hicimos un disparo digno de mencionarse, que alcanzó a uno de los bajeles ingleses y debió de herir a varios tripulantes. Poca cosa, en verdad.

A la mañana siguiente, la bahía de Cádiz parecía un cementerio de barcos hundidos o incendiados, y los ingleses señoreaban el puerto. Poco antes, sin embargo, habían llegado refuerzos desde muchos lugares próximos. El corregidor de la ciudad dio aviso al duque de Medina Sidonia, que partió de Sanlúcar para tomar el mando de la defensa de la plaza. Unos dos mil quinientos hombres entre soldados de infantería y a caballo, que se aprestaron a defender la ciudad, la fortaleza y los puntos más vulnerables de la costa.

Se produjo entonces un extraño gesto por parte inglesa. Pensando en ridiculizarnos, los navíos ingleses desplegaron banderolas y gallardetes multicolores haciendo fiesta, al tiempo que organizaban zarabanda y tocaban en los navíos música de chirigota. Todo esto contribuyó a rebajar la tensión y la sensación de peligro en la población, cosa que, por descontado, favorecía a los asaltantes. La dureza de los momentos iniciales se fue ablandando y a las amenazas de Drake y sus capitanes sucedieron gestos de cortesía por ambas partes. A esto siguieron respetuosas embajadas entre el pirata y el comandante español de las galeras, el adelantado mayor de Castilla don Pedro Acuña, cuyos hombres fueron bien recibidos en los barcos enemigos, y hasta invitados a cenar y despedidos con obsequios.

También hubo otros encuentros de Drake con el duque de Medina Sidonia para lograr un intercambio de prisioneros. En eso ellos nos ganaban, pues habían apresado a más de un centenar de españoles, mientras que los de Cádiz solo habían capturado una lancha inglesa con cinco hombres a bordo. Para recuperarlos, Drake ofreció al duque dejar en libertad a veinticinco vizcaínos atrapados en uno de los navíos incendiados, pero el trato se interrumpió cuando se levantó un viento favorable y la escuadra inglesa, ante el continuado reforzamiento de nuestras defensas, decidió izar velas y hacerse a la mar al amanecer del día 2 de mayo.

En principio se temió que Drake regresara, como había hecho otras veces. Tanto era el temor que el rey, en cuanto se enteró de la partida del pirata, ordenó a Medina Sidonia que mantuviera alerta a don Agustín Mejía con toda la infantería y caballería para repeler el esperado nuevo ataque.

Cuando los días pasaron y se hizo evidente que Drake no volvería, aunque continuaba merodeando en la costa sur portuguesa, el rey comenzó a temer que pudiera impedir el paso de naves cargadas con bastimentos para la Armada en Lisboa, o se lanzase a navegar de nuevo hacia las Indias para atacar los barcos de la plata y repetir las destrucciones que había hecho en Cartagena y Santo Domingo. Para menguar el posible daño recomendé al rey que enviara despachos avisando de la situación, y así se hizo con los gobernadores de La Habana, Florida, Puerto Rico, Cartagena, Santo Domingo, Panamá, la isla Margarita y Jamaica, y con el general de la flota de Indias, Álvaro Flores. Aquí quedamos a la espera, a ver en qué para todo. Quiera Dios que el pirata y los galeones del Nuevo Mundo no se encuentren, pues eso sí sería gran ruina.

En total, estimo que perdimos en Cádiz unos veinte navíos, de ellos solo cinco o seis grandes, más una gran cantidad de municiones, duelas de barril y víveres destinados a la Armada que se está equipando en Lisboa. El daño puede evaluarse en unos ciento cincuenta mil ducados, de los que solo una pequeña parte corresponden a la corona, pero el ataque, sobre todo, ha revelado la fragilidad de las defensas costeras. Si Cádiz ha caído con tanta facilidad, ¿qué impedirá a los ingleses tomar Lisboa, La Coruña o cualquier otro gran puerto de la Península?

Como comprendéis bien, todo esto me tiene sumamente preocupado. Nuestras costas son largas y no es posible defenderlas todas con el poder necesario.

Al socaire de cuanto os digo, y a tenor de las nuevas que con el capitán Gamboa me habéis enviado, comparto vuestra inquietud por las señales de filtración de nuestros secretos. Estoy de acuerdo en que la red de espías de la reina Elizabeth parece actuar de forma audaz y sabe mucho más de lo que pensamos sobre los preparativos de la Felicísima Armada, a la que no podrá detener el golpe recibido en Cádiz, a Dios gracias. Drake parecía saberlo todo de las defensas de la ciudad cuando llevó a efecto su ataque y alguien le dio aviso. Así pues, tenemos gusanos en la cesta de las manzanas y debemos acabar con ellos antes de que lo pudran todo.

WALSINGHAM

Greenwich, mayo de 1588

—Nuestras noticias son —declara Walsingham— que su flota no es tan terrible como parece. No es tan fiero el león como lo pintan.

—Explicaos —dice la reina Elizabeth a su fiel sabueso.

—Su armada no está solo integrada por galeones grandes y bien armados. Mis agentes han confirmado que los galeones fuertes no son muchos. En realidad se trata de una flota reunida con apresuramiento desde todos los rincones del imperio hispano, con muchos buques mercantes armados. Lenta y difícil de manejar.

—Os veo muy optimista, sir Francis —tuerce la reina el gesto.

A ella nunca le han gustado los ingenuos que buscan tranquilizar en materia tan insegura como las guerras, donde todo se juega a una carta. Con los dineros es otra cuestión. En eso le gusta que no la intranquilicen y que le hablen de ahorro, de lo mucho que se puede hacer con poco dinero, porque las arcas de la corona —siempre lo recalca— están exhaustas.

—La concentración de barcos de que os han hablado —aclara con habilidad Walsingham a su soberana—, aun siendo abrumadora dista mucho de ser una fuerza homogénea. Hay galeones, galeras, galeazas, naos, urcas… en fin, majestad… un batiburrillo de embarcaciones llegadas de muchas partes de Europa… con marineros que hablan varias lenguas. Además, nosotros tenemos más barcos y más cañones, aunque no convendría correr la voz sobre esto. Mejor que nos crean débiles.

El sol de poniente se aleja del estuario del Támesis tierra adentro. Su resplandor ya es débil y pronto aparecerán sombreando el horizonte los primeros atisbos de la noche, velados casi siempre por la neblina húmeda que emana del río. Desde su ventana del palacio de Greenwich, la reina vislumbra las oscuras orillas y escucha las voces de los marineros que manejan unas gabarras que remontan la corriente a favor de la marea.

Esa tarde, Elizabeth está de mal humor. Las noticias de Flandes son malas, y los recuerdos de María Estuardo revuelven su sueño por las noches.

Se sirve vino de Jerez de una copa de plata que tiene a mano. Su rostro de albayalde se ilumina con los reflejos de las antorchas y candelabros que iluminan la estancia.

—¿Quién la manda?

—Hemos tenido suerte. Su mejor almirante, Álvaro de Bazán, murió hace tres meses, dicen que de fiebres, pero quizá no solo por voluntad divina… —sonríe el maestro de espías, esbozando una revelación que justifica su trabajo. Pero la reina le interrumpe.

—Ahorradme detalles de vuestros manejos, sir Francis. No iréis ahora a confesarme vuestros crímenes. No deseo oírlo. El corazón de los reyes debe estar limpio, aunque alguien, como vos mismo, tenga que ensuciarse las manos.

Walsingham encoge la cabeza entre los hombros y esboza una reverencia.

«El cinismo de esta mujer —piensa— da escalofríos a veces. Su corazón está tan limpio como las letrinas de una taberna llena de borrachos. Tan limpio como el mío».

—Decidme, ¿quién es su jefe ahora?

—El duque de Medina Sidonia, un aristócrata y gran terrateniente de Andalucía.

—¿Cómo es?

—Un hombre poco hábil. Me han dicho que nada sabe de guerra y menos aún de marinería. Un tanto abúlico y muy rico. Grande de España. Tiene unos treinta y tantos años y apenas ha navegado, aunque algunos le reconocen la virtud de ser un buen administrador.

—No entiendo por qué le ha nombrado el rey Felipe entonces. ¿Estáis seguro de que no os han engañado?

—Muy seguro, majestad. Las razones de su nombramiento tienen que ver con la mecánica de la corte y la mentalidad del rey de España. En la Armada van muchos aristócratas, muy puntillosos en cuanto al rango y la jerarquía que demandan sus títulos. Seguramente, ha pensado que tantos pavos reales juntos estarán más quietos y obedecerán mejor si hay al mando una figura de alcurnia superior. Eso nos favorece.

—¿No cuentan acaso con buenos almirantes?

—Los tienen. El segundo de la Armada, por ejemplo. Se llama Martínez de Recalde, y es hombre muy experto en navegación y guerra. Hace pocos años desembarcó en Irlanda con la expedición que convocó el papa. Con él las cosas nos hubieran ido peor. Pero el mando supremo lo ostenta el duque, y creo que este será incapaz de oponerse a gente de la talla de Drake o Howard.

—Drake es desobediente y avaricioso. Pero reconozco que cuando está cerca me siento más segura.

La reina vuelve a llevarse la copa a los labios, sin ofrecerle a Walsingham, que con gusto hubiese refrescado también la garganta con un buen vino a esas horas.

—Contadme, ¿qué medidas se han tomado para hacer frente al ataque que se prepara?

—Antes que nada, majestad, permitidme os diga que la elección de Medina

Sidonia nos favorece ampliamente por otro asunto digamos… menos confesable…

—Otra de vuestras intrigas, seguro —interrumpe, sonriente, la reina.

—Acepto que queráis llamarlo así —dice Walsingham—. El caso es que el duque de Medina Sidonia está casado con una hija de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli…

—He oído hablar de ella. Creo entender que sigue prisionera.

—En efecto. El rey la mantiene encerrada en su palacio. Y tanto la madre como la hija tienen muy mala relación con el causante del encarcelamiento de la princesa, el rey, como es lógico suponer…

—¿Y qué?

—Tenemos agentes importantes infiltrados en Andalucía, y más concretamente en los dominios del duque. Pienso que es posible que ellos puedan acercarse a la esposa… que se escribe casi a diario con el duque y debe disponer de mucha información valiosa… ¿Me seguís, señora?

—Por supuesto, sir Francis. ¿Parezco tonta acaso? Proseguid y dejaos de monsergas.

Walsingham descompone la figura en una reverencia. Su última frase ha sido inoportuna y para olvidar el trance se lanza a puntualizar la pregunta que le ha hecho la reina.

—Resulta obvio que la primera línea de defensa debe estar en el mar. A un ejército transportado en naves, capaz de elegir el lugar del desembarco, no se le puede rechazar en la costa de Inglaterra sin enfrentarlo con una flota. He pulsado en esto la opinión de nuestros almirantes…

—¿Y bien?

—Están de acuerdo en que nuestros mayores problemas son la carencia de tropas experimentadas y los muchos lugares a defender… Drake ha persuadido al conde de Nottingham, que está al mando de la flota, para que lleve el grueso de los barcos a Plymouth, dejando atrás una fuerza bajo las órdenes de lord Seymour, que comanda la escuadra del Canal. La idea es frenar cualquier intento de invasión por sorpresa procedente de Flandes.

—Tiene sentido.

—Debido a los vientos predominantes del oeste, una flota reunida allí estaría en la mejor posición para hostigar, con el viento a favor, a la Armada española a lo largo del Canal, en vez de jugarlo todo a una batalla en el estrecho de Dover…

—Todo eso está bien —dice la reina, cuya preocupación se dibuja con claridad en la máscara de su rostro, pintarrajeado por los muchos afeites—, pero ¿qué pasará si logran desembarcar?

El secretario principal venía preparado para contestar esa pregunta, y ha traído un mapa de la región de Kent, que despliega cuidadosamente sobre una mesa ante la soberana.

—Esta es la zona de desembarco más probable y estamos improvisando con rapidez defensas terrestres. Para ello debemos movilizar a las milicias de los condados del sur con urgencia.

—Proseguid.

—Una tercera parte de las milicias, aproximadamente veinte mil hombres, se concentrará aquí en Londres para velar por vuestra seguridad.

—Apruebo vuestro celo en protegerme, pero ¿quién enfrentará a los españoles?

—Creo, majestad, que debemos formar un ejército de reserva. Serían hombres de las milicias reforzados con soldados regulares traídos desde los Países Bajos. Ahora son más necesarios aquí que allí. Además, por supuesto, la mayor parte de las milicias debe de formar una fuerza movible que guarde las costas del Canal, desde Cornualles hasta Kent.

—Una línea muy larga. ¿Cuántos hombres calculáis?

—Al menos treinta mil.

—¿Los tenemos?

—Deberán sacarse de debajo de las piedras, si es necesario. Aunque hay todavía mucho papista camuflado, la gran mayoría de la población es leal. Habrá muchos voluntarios.

—Yo no estaría tan segura.

—Ya lo veréis. Haremos levas y reuniremos hombres suficientes. Según la Armada vaya avanzando hacia el este por el Canal, nuestras milicias la seguirán por la costa, y dondequiera los españoles desembarquen, toda nuestra fuerza se concentraría en ese punto. Incluso los contingentes del norte de Inglaterra, los Midlands y Gales acudirían a unirse al ejército principal.

—Suena bien, aunque veo difícil que podamos derrotarlos en tierra. Sus tercios son muy fuertes. Dicen que en Flandes lo arrollan todo y cuando una ciudad se les resiste la saquean con ferocidad.

—Contamos con eso, en efecto.

—Habláis de seguir a la Armada a lo largo de la costa. ¿Cómo lo haréis? — apunta la reina. Tiene claro, y en ese momento lo piensa, que su vida no valdría nada si los españoles llegan a Londres y se viera obligada a huir. Acabaría como María Estuardo. Una reina destronada es un cero a la izquierda. El temor que inspira el poder solo está separado de la indiferencia y el desprecio por la débil membrana de la derrota.

—Estableceremos un sistema preventivo de almenaras que transmitirán con fuegos y mensajeros los informes sobre el derrotero de la Armada. Nuestro sistema de señales funcionará. Eso no me preocupa, pero…

—¿Qué dudáis?

—Dudo del entrenamiento y calidad de la milicia que debe combatir. Su armamento, además, está anticuado. Muchos van armados con arcos largos, como hace doscientos años. Su inexperiencia salta a la vista. Sinceramente creo que si Alejandro Farnesio desembarca en Kent perderemos Londres en dos semanas, pero eso no ocurrirá porque no pisarán tierra inglesa.

—Muy seguro parecéis. Sabed que si os equivocáis lo tendré en cuenta. Responderéis ante mí.

«Y pagaréis con vuestra cabeza», piensa Walsingham que le ha faltado añadir a la reina.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Austrias Mayores

Acontecimiento: Armada invencible

Personaje: Francisco de Cuellar

Comentario de "El náufrago de la Gran Armada"

La épica historia de un náufrago de la Armada Invencible.

A finales del siglo XVI España acomete una campaña marítima contra Inglaterra. Un momento especialmente delicado en el devenir de la historia, pues, el poderío imperial hispano empieza a declinar, en Flándes las cosas no marchan bien para Felipe II y para mayor problema, Cádiz y las posesiones en el Nuevo Mundo son atacadas reiteradamente por los piratas ingleses

Por las páginas de esta novela desfilarán ante nuestros ojos espías, monarcas, militares, consejeros que de alguna manera formaron parte de la Gran Armada. Y entre estos personajes aparece el capitán Francisco de Cuellar personaje histórico que tras el naufragio de su barco, destrozado por los vientos y el oleaje contra la costa irlandesa en el otoño de 1588, emprendió una marcha en solitario por el interior de Irlanda en un intento desesperado para escapar de la muerte segura que le esperaba si era capturado

Entrevista al autor en «La Rosa de los Vientos» de Onda Cero