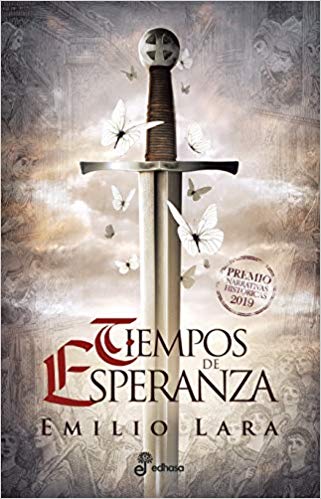

Tiempos de esperanza

Tiempos de esperanza

PRÓLOGO

Perugia, septiembre de 1260

El mundo estaba en tinieblas. Era la época en que los días se acortaban y las noches se alargaban. Era la temporada de la vendimia, pero el tiempo de hacer vino se había convertido en el de la superstición y de la sangre. Hubo malas cosechas, ham- brunas, epidemias y linchamientos de leprosos, convertidos en chi- vos expiatorios de las calamidades. Las profecías de los ermitaños alertaban sobre el inminente Juicio Final y la gente contaba estrellas fugaces porque decían que anunciaban desgracias. Era el reinado de la noche.

Procesiones de flagelantes recorrían el centro de Italia entre gritos, cánticos fúnebres y azotes. Curas y frailes de ojos desorbitados y voces enronquecidas animaban a la gente a unirse para conseguir la salvación y, en un estado de frenesí, untaban sus manos en la sangre sin coagular de los penitentes y las alzaban gritando que el Apocalipsis estaba al llegar. Y, con los dedos crispados, decían:

–¿No oís cómo resuenan las trompetas del Juicio Final?

¿No las oís?

Atemorizados, hombres y mujeres aguzaban el oído, pero nada les llegaba de la trompetería de los ángeles, sino el llanto histérico de quienes llevaban coronas de espinas en la cabeza, cargaban con cruces de madera y se golpeaban la carne con tiras de cuero o ramales de esparto.

–¡Ya se avecinan las legiones de ángeles para empujar al infierno a los ricos y poderosos! ¡Sólo los pobres se salvarán!

¿Es que no escucháis las trompetas de Jericó allá arriba, en el cielo? ¿Acaso estáis sordos? ¡Vuestros pecados os taponan los oídos!

Algunas personas, sugestionadas por las amenazas apocalípticas de los clérigos y por la visión hipnótica de quienes lloraban y se azotaban, entraban en arrebatos místicos y, echándose las manos a la cabeza, gritaban:

–¡Las trompetas! ¡Vamos a morir! ¡Piedad, Señor, piedad!

Y, poseídas por un incontrolable furor, se tiraban de los pelos, se lamentaban a gritos entre lloros, se mezclaban con los flagelantes y les arrebataban las cuerdas deshilachadas para lastimarse el cuerpo. Y cuanto más voceaban, cantaban, lloriqueaban y se azotaban, más velocidad adquirían aquellas acciones. Hasta que alcanzaban un ritmo trepidante de locura colectiva.

Las terroríficas procesiones engrosaban el número de participantes cada día. Muchos siervos y colonos, al contemplar aquellas fanáticas manifestaciones religiosas, arrojaban a los sembrados los aperos de labranza y se incorporaban a ellas magnetizados por los chillidos de dolor, el anuncio del fin del mundo y la exigencia de pobreza para salvar el alma.

Nadie dormía por las noches. Las exaltadas multitudes entraban en las ciudades y pueblos al atardecer, cuando se desperezaban las estrellas del cielo. Los vecinos de las aldeas salían de sus hogares alarmados y sobrecogidos para ver tan inesperado espectáculo. Campesinos, menestrales, nobles, frailes y mercaderes, todos los estamentos, contemplaban la riada humana que anegaba calles y plazuelas. Las campanas de las iglesias repicaban para convocar a los feligreses. Los perros ladraban y los burros, en las cuadras, rebuznaban asustados por el ruido. Penitentes vestidos con harapos buscaban iglesias y monasterios, se concentraban delante de sus portadas y confesaban en voz alta sus pecados, al tiempo que se flagelaban las espaldas desnudas y encendían velas. La cera derretida les quemaba las manos.

El otoño miraba hacia delante, hacia el invierno. Hacía un frío desusado y se decía que no era normal, que era señal de que el mundo estaba cambiando. Hubo partos malogrados en los que los niños nacieron asfixiados, con el cordón umbilical anudado alrededor del cuello, y las matronas lo achacaban a que las criaturas se negaban a vivir en aquella época de pecado en la que el sentido del bien se había trastocado y reinaban las tinieblas.

Aquel día, como siempre al caer la tarde, una turba de flagelantes dirigida por sacerdotes y monjes radicales llegó a Perugia. Los penitentes ascendieron trabajosamente por las empinadas cuestas de la ciudad, muchos de ellos de rodillas para lacerarse la piel y mortificar el cuerpo, jaleados por otros hermanos de penitencia.

–¡Vamos! ¡Tened fe! ¡El cielo se consigue con sangre! ¡Purificaos! ¡Vamos, seguid adelante!

Llegaron a la abadía benedictina de San Pedro y la rodearon. Cientos de velas y teas ardían en torno al monasterio a la luz tiznada del anochecer.

Lo más triste eran los niños.

Solos. Asustados. Temblando. Eran la viva imagen de la pena con las manitas achicharradas por la cera y los hombros en carne viva de los cinchazos que se propinaban, alentados a azotarse por quienes cargaban cruces o empuñaban antorchas.

Un hombre mayor se los quedó mirando. Era alto y delga- do, vestía buena ropa, tenía la frente surcada de arrugas y una mirada dulce y penetrante. Suspiró al ver a los chiquillos, tan indefensos y abrumados por el vocerío y los cánticos hipnóticos de la muchedumbre.

El hombre, casi un anciano, se entremezcló entre aque- lla masa humana que hedía a sudor rancio y a mugre y se abrió paso hasta los niños dando codazos.

–Otra vez no. Ya fue suficiente con una vez –musitó.

Diez chiquillos se arracimaban junto a la esquina de la abadía. Miraban a su alrededor con lágrimas en los ojos, desamparados, sin alcanzar a comprender el significado de aquello.

Al llegar junto a ellos, les dijo, con un tono de voz dulce, para no intimidarlos:

–¿Vuestros padres están aquí, con vosotros?

Los pequeños, con los labios fruncidos y haciendo pucheros, negaron con la cabeza.

–No os preocupéis. No va a pasaros nada malo. Tirad esas cuerdas y venid conmigo. Yo cuidaré de vosotros.

Tendió la mano al más pequeñín, de unos cinco años, calculó, y éste se la cogió, obediente y conmovido por el cariñoso trato. Los dos comenzaron a andar y rápidamente siguieron los otros nueve niños, que arrojaron al suelo los cordeles ensangrentados con los que se fustigaban. Ningún clérigo exaltado intentó evitarlo, pues los participantes en la sangrienta ceremonia estaban ensimismados en sus cantos, azotazos y lamentos por el Juicio Universal que creían inmediato.

El hombre, seguido por los chiquillos, dejó atrás la ruidosa multitud y se adentró por las callejuelas. Ni un solo candil alumbraba en los alféizares de las ventanas o en la fachada de las casas, pero gracias a la luna llena pudo orientarse en la oscuridad. Las escenas de pesadilla quedaban atrás. Aullaban perros en la lejanía.

Llegó a su casa. Extrajo de sus ropajes una pesada llave y abrió el portalón. Llamó a voces a sus criados y al instante aparecieron en el zaguán dos jóvenes, alarmados, con sendas lamparillas de aceite que daban una débil luz.

–Poned agua a calentar. Despiojad a estos niños y lavadlos. Dadles de comer y de beber. Estarán hambrientos y sedientos. Y después, que uno de vosotros avise a mi médico para que les cure las heridas.

Los dos criados se quedaron petrificados al ver a los famélicos chiquillos. Su amo los sacó del estado de estupefacción con una palmada:

–¡Rápido!

Cerró la pesada puerta con dos vueltas de llave, echó la tranca y guió a los pequeños hasta la caldeada cocina, en la que sus servidores se afanaban en encender fuego para calentar ollas de agua y preparar comida.

Los niños dejaron pronto de tiritar de frío y miedo. Abrieron desmesuradamente los ojos al ver cortar trozos de queso y gruesas rodajas de una hogaza de pan.

El hombre sonrió. Los había salvado del fanatismo al igual que habían hecho con él.

De eso hacía mucho tiempo. La historia se repetía.

1

Abadía de San Denís, 4 de mayo de 1212

El sol de primavera iluminaba y templaba la sala de la abadía. Por las altas ventanas de arco apuntado penetraba una luz dorada que hacía refulgir las lanzas y cotas de malla de los guardias. Llegaban aromas de incienso y se escuchaban, lejanos, los cadenciosos cánticos litúrgicos de los monjes. Una mullida alfombra carmesí ayudaba a aislar la estancia del frío, y caminar sobre ella era algo parecido a hacerlo en sueños. A la sala no ascendía la humedad de la cripta donde estaban enterrados los reyes de Francia. Los huesos reales se deshacían como hojaldre viejo en sus tumbas mientras resonaban los cánticos de los latines.

El rey no estaba solo. Los consejeros reales, entre los que se encontraban profesores de la recién fundada Universidad de París, aguardaban una extraña visita. Habían sido convocados por expreso deseo del soberano para ayudarlo a dilucidar qué había de cierto en un mensaje que estaban a punto de entregarle.

Los clérigos consejeros del rey parecían amodorrados, como cuando, tras una opípara comida, se quedaban traspuestos en sus sitiales del coro o en la cátedra durante los largos oficios litúrgicos.

El bufón andorreaba por la sala vestido de morado, con su gorro rematado con cascabeles.

Mientras tanto, el rey Felipe Augusto, sentado en un sillón frailuno con respaldo de cuero, guardaba silencio. Con su único ojo sano escrutaba las nervaduras góticas del techo y examinaba los rostros de los presentes. Era un hombre de acción más que de reflexión, y dominar sus impulsos le exigía un gran control de sí mismo. Esa permanente lucha interior se traslucía en su gesto tenso, en la boca contraída.

Los docentes, revestidos con sus ropones académicos, cuchicheaban entre sí, expectantes. El portador del mensaje era un niño. Al parecer, éste había caminado hasta París para preguntar dónde se hallaba el rey, pues traía un recado urgente para él. Le indicaron que no se encontraba en el palacio de la Cité, sino en la abadía de San Denís, distante a unas cinco millas.

Se rumoreaba que iba a darle al monarca una carta de trascendental importancia.

Una carta que le había dado Jesucristo. En persona.

La maravillosa epístola y el carismático verbo del zagal habían capturado la atención de muchos parisinos, de modo que el niño emprendió camino hacia la abadía de San Denís seguido por muchas personas que, complacidas y conturbadas, esperaban con ansia la decisión del monarca. Decían que estaban a las puertas de algo grande y hermoso. De un mundo nuevo.

Al fin la pesada puerta de madera se abrió entre chirridos y un oficial de la guardia entró escoltando a un niño rubio, flaco y de escasa estatura. El muchacho andaba con paso decidido, sin amilanarse por estar en presencia de hombres poderosos. Todas las miradas se clavaron en él, inquisitivas. ¿Aquel pequeñajo era el carismático orador? ¿Ese niño que calzaba sandalias medio rotas?

Se detuvo justo frente al monarca y un rayo de sol incidió en su cara. Sus ojos tenían luz propia, como de una rara combustión interna. Alzó la barbilla y, sin pestañear, sostuvo la mirada al rey. Ni se arrodilló ante él ni le besó las manos en señal de respeto.

Se alzó un murmullo de reproche por semejante falta de cortesía que el monarca atajó con un gesto de la mano.

–¿Cómo te llamas? –preguntó.

–Esteban, majestad.

–¿Cuántos años tienes?

–Doce.

–¿De dónde eres?

–De Cloyes, Señor.

–Has recorrido un largo camino para verme.

El chico asintió. Vestía ropas humildes y llevaba colgado un zurrón de piel. No titubeaba en las respuestas y su voz era infantil. Aún no la había mudado.

–Y bien. ¿Para qué querías verme?

–Tengo una carta para Su Majestad.

–¿De quién?

–De Cristo.

De todas las gargantas brotaron sonidos guturales, palabras de asombro y expresiones de desagrado. Los clérigos presentes se persignaron al considerar aquello una blasfemia, y los profesores universitarios sonrieron con suficiencia. Unos y otros habían catalogado al niño como un mentiroso. Un loco.

El bufón hizo una pedorreta, agitó la cabeza y el cascabeleo de su gorro se prolongó unos segundos.

–¡Está más loco que yo! –exclamó con voz aguda.

El rey, impasible, tamborileó con los dedos sobre los brazos de madera del sillón.

–¿Se te apareció Nuestro Señor Jesucristo mientras dormías? –continuó el interrogatorio al fin–. ¿Jesucristo estaba clavado en la cruz? –inquirió, suspicaz.

–Yo estaba cuidando las ovejas de mi padre cuando Él se me acercó.

Sin que se le trabasen las palabras, Esteban explicó que era pastor y que una mañana, mientras el rebaño pastaba en un prado, se le acercó un hombre alto, moreno, con barba y cabello largo que vestía a la usanza de los campesinos del lugar. El perrillo, en lugar de ladrarle, meneó el rabo y se acercó al extraño con docilidad para lamerle las manos. Entonces se dio cuenta de que las tenía agujereadas. Lejos de perturbarse, Esteban había sentido una gran paz en su presencia y un calorcillo en el pecho. Mostró una sencilla cruz de madera que llevaba al cuello y dijo que la había pasado por las manos taladradas de aquel hombre, que había afirmado que era Cristo, que había descendido de los cielos para entregarle una carta cuyo contenido no debía revelar a nadie más que al rey de Francia.

–Ésta es la carta que Jesucristo me encomendó dar a Su Majestad.

El niño sacó del zurrón un papel doblado y se lo entregó al rey. Se hizo un abrupto silencio en la sala abacial. Los consejeros contenían la respiración.

–Esta epístola, dirigida a mí, habla de la necesidad de con- vocar una nueva cruzada para reconquistar Tierra Santa –dijo al fin en voz alta.

Ninguno de los presentes se inmutó. Todos sabían que el rey había sido uno de los convocantes de la Tercera Cruzada junto a Ricardo Corazón de León y que había participado en el asedio de Acre en el año 1191. En toda Europa era célebre la acometividad del monarca, sus dotes organizativas y su carisma. Lo insólito era que aquel pastorcillo hubiera tenido la osadía de erigirse en mensajero del Hijo de Dios. Pero cuando parecía que los consejeros se disponían a tomar la palabra atropelladamente, el monarca levantó la mano derecha para imponer silencio.

–La epístola exige que la cruzada sea de niños –añadió.

2

Condado de Blois, 4 de mayo de 1212

El valle del Loira era de una belleza sobrecogedora. Las suaves lomas aparecían tapizadas con viñedos cuyo verdor refulgía bajo el sol primaveral. El aire era tan tibio como el aliento de los enamorados. Las aguas del río bajaban mansas y los agricultores se prodigaban en los cuidados de las vides. Se afanaban en eliminar el gorgojo rociando las viñas con agua en la que habían hervido hojas de laurel. Los monjes inspeccionaban satisfechos los feraces terrenos de sus monasterios. La cosecha se prometía excelente.

Cuatro nobles castellanos y un niño cabalgaban por la ribera del río, admirados de la hermosura de las interminables filas de viñedos, de las imponentes abadías y de las iglesias de altos campanarios que jalonaban los pueblos por los que pasaban. Del arzón de una de las sillas de montar colgaba la bolsa de tafilete con monedas de plata para costear los gastos del viaje.

José Calabrús, conde de Torredonjimeno, se irguió sobre su montura e hizo pantalla con la mano para otear el paisaje.

–Los vinos de esa zona son de los más finos de toda la cristiandad.

–¿Habéis tenido la desfachatez de catarlos sin haberme invitado a probarlos? –Sonrió uno de sus compañeros, guasón.

–Querido Pedro, no los bebí en mi casa, sino en un banquete ofrecido por el rey –respondió el conde–. Bien sabe Dios que si me envían una barrica la compartiré con buenos amigos como vos.

Calabrús, hombre rollizo de piel muy blanca y bigote muy negro, tenía la voz cantarina y era propenso a que se le encendiesen las mejillas. Sudaba bajo el sol del mediodía, así que se había desembarazado de la capa de paño segoviano con la que se abrigara al amanecer.

–Allá a lo lejos distingo un monasterio –dijo el conde de mejillas arreboladas–. Descansaremos en él para almorzar. Los mon- jes tendrán vino fresco de los que resucitan a un muerto. –Sonrió y se dirigió al niño–: Juan, ¿tienes hambre?

–Ya lo creo, don José. Me comería un pollo entero.

–¿No has tenido suficiente con el desayuno?

–¡No!

Antes de que rompiese el alba, habían tomado leche con meloja y migas de caldero.

–Con lo glotón que eres cualquier día reventarás –comentó jocoso su padre, a modo de burla–. Bien, veamos qué tal es la bodega de ese monasterio.

Pedro Sandoval, señor del Puente de la Sierra, viajaba con Juan, su único hijo. No había querido dejarlo solo en Palencia, pues pensaba que aquella legación diplomática sería de gran importancia educativa para su vástago. Entre otras cosas, practicaría el provenzal, la lengua que había aprendido de su madre pero que comenzaba a oxidársele por falta de uso. Juan era un chico espabilado y estudioso que aprendía con rapidez, de manera que extraería vitales enseñanzas mientras su progenitor y sus tres acompañantes negociaban con los señores feudales franceses.

–Pasado mañana se producirá el encuentro concertado. Tengo la impresión de que será satisfactorio –señaló Calabrús.

–¿Disponéis de algún dato que se nos haya escamoteado?

¿Alguna sorpresa que darnos? –preguntó Pedro Sandoval.

–Sólo un pálpito. Y suelo fiarme de mis intuiciones.

Los cinco caballos trotaban en dirección al monasterio que coronaba una colina rodeada del verdor de los viñedos. Eran animales de buena alzada. El más dócil, claro, el que montaba el niño, que en cualquier caso se comportaba como un buen jinete y no se quejaba de las incomodidades del viaje.

Juan permanecía ajeno a las motivaciones de la expedición. Aún no era conocedor de la crucial importancia de la misión en la que participaba su padre, consejero del rey Alfonso VIII de Castilla, como también lo eran los demás. El monarca castellano les había encargado, por el interés de la cristiandad, convencer a los nobles del condado de Blois de que se sumasen a la cruzada que se preparaba contra los almohades.

Las aguas del Loira brillaban bajo el dulce sol de mayo. Por las veredas iban los agricultores montados en sus borriquillos, pensando en los árboles frutales que habían injertado. Los pájaros ejecutaban acrobacias en el cielo. Las espadas envainadas de los castellanos colgaban de las sillas de montar, y las alforjas de Pedro Sandoval guardaban enrollada la carta de presentación firmada por Alfonso VIII dirigida a los nobles de aquella región de Francia. Sonaron entonces las campanas de las iglesias y conventos del contorno. La hora del ángelus.

El mundo hizo un receso en sus quehaceres. Los campe- sinos detuvieron sus pollinos y los que estaban atareados en los viñedos se incorporaron, se quitaron los gorros de paja, junta- ron las manos y bajaron la cabeza para musitar un avemaría. Los castellanos también se detuvieron y rezaron. Pero, al minuto, los viajeros reanudaron su camino y los agricultores retoma- ron sus labores con las manos enrojecidas e hinchadas, como si acabasen de arrancar ortigas. El mundo recuperaba su ritmo.

Juan observaba a su padre con indisimulado orgullo. Era un hombre fornido, de espaldas anchas y cuello de toro. Estar a su lado significaba sentirse protegido de todo mal. Además, su carácter equilibrado y su bondad lo convertían en un padre justo y cariñoso. No sufría arrebatos de cólera y jamás le había dado una tunda de azotes ni se había quitado el cinturón para castigarlo, algo tan frecuente en otros padres.

Los campos regados por el Loira constituían una interminable sucesión de viñedos. Era un paisaje idílico, de serena belleza. La guerra y los conflictos parecían acontecimientos remo- tos, desastres inconcebibles en un lugar así. El pequeño Juan se enderezó sobre su montura, satisfecho de acompañar a su progenitor en aquella embajada. Miró alrededor y entendió que el mundo estaba bien hecho. Los nobles se encargaban de guerrear, los clérigos, de rezar, y los campesinos, de labrar la tierra.

La vida era hermosa y estaba bien dispuesta, pensó. Nada podría perturbar tanta placidez.

3

Abadía de San Denís, 4 de mayo de 1212

Felipe Augusto y sus consejeros se miraban atónitos. No acertaban a interpretar si aquel chiquillo era un infeliz, un tarado o un embustero. Osado sí que era. Y altanero, pues no mostraba humildad en presencia de los magnates. El rey, tras leer la carta, se la entregó a los allí reunidos para que la sometieran a examen antes de emitir su veredicto.

Los profesores del Studium Generale analizaron su contenido desde un punto de vista académico y aportaron peregrinas interpretaciones acerca de su autoría, tratando de desentrañar quién estaba detrás de la redacción de la epístola. ¿Un embaucador, un demente, quizá un antiguo guerrero con ínfulas de poeta? Los nobles, desconcertados, intentaron determinar si la forma de expresarse era propia de un plebeyo o de alguien de sangre azul, pero no llegaron a ninguna conclusión. La representación clerical formada por un obispo, el abad de San Denís y tres monjes copistas fue la más tajante al enjuiciar la carta. Los copistas, expertos en caligrafía, en libros decorados con miniaturas y en el manejo de textos antiguos, consideraron que se trataba de un vulgar fraude, a lo que el prelado, con voz campanuda, añadió no podía considerarse una reliquia.

Entre tanto, el bufón, con su traje morado y su gorro atestado de cascabeles, se dedicaba a hacer piruetas alrededor del pastorcillo. Su lengua larga compensaba la poca gracia con la que bailoteaba:

–¡Una cruzada de juguete! ¡Está chiflado! ¡Su Majestad debería darle mi puesto a este niño! ¡Que me den una armadura, que voy a conquistar Jerusalén yo solo!

El bufón tomó aire, soltó un eructo que sonó como un ciervo en la berrea y se puso a desfilar por la sala.

Mientras los consejeros reales seguían deliberando, moviendo mucho las manos y alzando la voz sobre la asombrosa cruzada infantil, el monarca, sentado en el sillón frailuno, recordaba su pasado militar. Y al evocar el asedio y conquista de Acre en 1191 su mente se llenó de un torbellino de imágenes. Y volvió a sentirse fuerte y animoso. Regresó al dulce tiempo de su juventud, al de la Tercera Cruzada.

Recordó el apestoso olor del aceite hirviendo que arrojaban los musulmanes desde las almenas y las quemaduras que causaba, el sonido sibilante de las flechas, los alaridos de los heridos, el estruendo de las piedras de las catapultas al impactar contra las murallas, las banderas y gallardetes ondeando al viento. Y a sí mismo, junto a Ricardo Corazón de León, arengando a sus respectivas tropas, espadas en alto, sobre sus monturas, tras recibir la bendición colectiva de los capellanes castrenses. «¡Ah, la guerra, qué emocionante aventura!», pensó, ensimismado.

Los consejeros seguían con sus discusiones. Y Esteban, el niño, se mantenía de pie ante el rey, sin parpadear, atento a las disquisiciones de aquellos sabios. Pero Felipe Augusto cerraba los ojos para retrotraerse en el tiempo. Las sensaciones físicas eran tan vívidas que su memoria era el lugar donde la caída de Acre sucedía por segunda vez. Así se sumió en la oscuridad y en su pensamiento se hizo la noche.

Recordó la negrura del cielo sobre Acre y las lluvias de flechas ardientes trazando estelas como estrellas fugaces asesinas. También recordó los chirridos de las ruedas de las torres de asedio al ser empujadas, las gargantas rotas de tanto invocar el nombre de Dios, las máquinas de asedio lanzando pedruscos, el afilado sonido de las espadas desenvainadas y las huestes de cruzados bajo la luna nueva.

El bufón seguía desfilando en círculos y sus cascabeles no paraban de sonar. Soltó otro eructo, hizo una cabriola y continuó su procesión con teatrera marcialidad.

De repente, el rey abrió los ojos y el pasado se esfumó. Con una voz gutural preguntó a sus consejeros qué habían concluido. La carta no era creíble, dijeron. No obstante, Felipe Augusto reclamó la epístola para releerla y concederse unos instantes para reflexionar.

–Guárdatela –ordenó al niño devolviéndole la carta. Esteban la plegó con cuidado y la introdujo en su zurrón,

junto a los mendrugos de pan y los pedazos de queso y tocino rancio que le quedaban.

–¿Con qué armas piensas derrotar a la morisma? –le preguntó el rey.

–Con las de la fe.

–De nada sirve la fe si no la acompaña el acero.

–En cuanto nos acerquemos a las murallas de Jerusalén

Dios fulminará a sus enemigos.

–¿Y cómo llegarás a Jerusalén?

–Desde París iremos a Marsella.

–Y cuando lleguéis a Marsella, ¿en qué barcos embarcaréis?

–En ninguno.

Los presentes emitieron un «¡oh!» mayúsculo y prolonga- do ante la ingenua respuesta del pastorcillo. El monarca comenzaba a mostrar signos de hartazgo.

–¿Cruzaréis a nado el Mediterráneo hasta Tierra Santa?

–Rezaré, y las aguas se abrirán como le sucedió a Moisés en el mar Rojo.

Los cuchicheos alcanzaron una intensidad de abejorros enloquecidos. El pastorcillo permanecía serio, inalterable.

–He tomado una determinación –dijo al fin el monarca. Se hizo un silencio tajante, de los que sobrevienen cuando el verdugo descarga el hachazo. Tan sólo se oía la respiración entrecortada del obispo, gordo y asmático. Hasta el bufón, incapaz de hacer un chiste, estaba callado. El radiante sol que entraba por las ventanas ojivales calentaba la sala de la abadía, sacaba destellos a las armas de los guardias e iluminaba la mirada de Esteban.

–Vuelve a tu casa, pequeño. Olvida este asunto. Organizar una cruzada de niños para la conquista de Jerusalén es una idea ridícula. Quienquiera que te entregara esa carta era un farsante. Uno de mis soldados te acompañará a caballo hasta París. No te faltará alimento. Te surtirán de comida y bebida para el camino de regreso a tu casa.

Esteban respiró hondo y, aunque algunos pensaron que se iba a echar a llorar, respondió sin que le temblara la voz:

–Gracias por escucharme, majestad. No es menester que me acompañe ningún soldado. Regresaré junto a mis seguidores. Me esperan fuera.

El rey hizo un gesto para que abrieran la puerta y acompañaran al niño. Esteban se marchó sin postrarse, henchido del mismo orgullo con el que había llegado. La puerta de doble hoja se cerró.

–Pobre crío –apostilló el monarca.

La sala, bajo el olor del incienso, quedó de nuevo sumida en el silencio.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Siglo XIII

Acontecimiento: Cruzada de los niños

Personaje: Varios

Comentario de "Tiempos de esperanza"

Centroeuropa, año 1212, un joven de nombre Esteban de Cloyes, que dice tener una carta que le ha dictado Jesucristo, conduce 30.000 niños en un ambiente enfervorecido hacia Jerusalén.

Península Ibérica, en la misma época un caudillo árabe Al-Nasir, más conocido por las tropas cristianas como Miramamolin, prepara un fuerte ejército en Sevilla para marchar sobre Roma

Dos mundos separados por la geografía y sus creencias.

Y uniéndolos, la población judía, sospechosa porque habitaba en tierras de unos y otros y que servía con mucha frecuencia de chivo expiatorio de ambos mundos.

Amor, odio, guerra, fanatismo, miedos, amistades, se unen en esta novela, premio EDHASA de Narrativas Históricas de 2019, en una trama perfectamente hilvanada que nos enganchará hasta sus últimas páginas