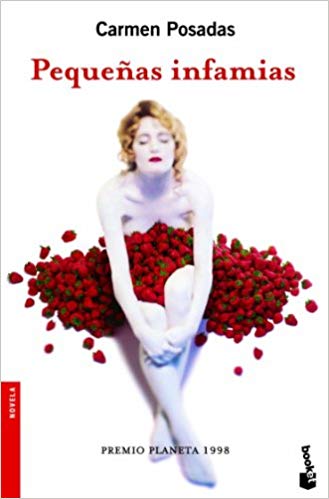

Pequeñas infamias

Pequeñas infamias

Primera parte

A treinta grados bajo cero

Sé de corazón de león; ten arrogancia

y no te cuides de lo que se agite o conspire contra ti. Macbeth no será nunca vencido hasta

que el gran bosque de Birnam suba marchando para combatirle a la alta colina de Dunsinane.

SHAKESPEARE, Macbeth, acto 4, escena 1

1

Néstor, el cocinero

Domingo, 29 de marzo

(madrugada del sábado al domingo)

Tenía los bigotes más rígidos que nunca; tanto, que una mosca podría haber caminado por ellos igual que un convicto sobre la plancha de un barco pirata. Sólo que no hay mosca que sobreviva dentro de una cámara frigorífica a treinta grados bajo cero: y tampoco Néstor Chaffino, jefe de cocina, repostero famoso por su maestría con el chocolate fondant, el dueño de aquel bigote rubio y congelado. Y así habrían de encontrarlo horas más tarde: con los ojos muy abiertos y atónitos, pero aún con cierta dignidad en el porte; las uñas garfas arañando la puerta, es cierto, pero conservaba en cambio el paño de cocina colgado de las cintas del delantal, aunque uno no esté para coqueterías cuando la puerta de una cámara Westinghouse del año 80, dos metros por uno y medio, acaba de cerrarse automáticamente a sus espaldas con un clac.

Y clac es el último sonido exterior que uno percibe antes de admirarse de su pésima suerte, carajo, no puede ser, porque la incredulidad siempre antecede al miedo, y luego: Dios mío, pero si esto no me ha ocurrido nunca, a pesar de que ya se lo habían advertido los guardeses de la casa antes de marcharse y a pesar también de que hay un aviso en tres idiomas en un lugar muy visible de la cocina sobre la conveniencia de no olvidar algunas aburridas precauciones, como levantar el pestillo para evitar que la puerta de la cámara se cierre por descuido. Nunca se puede estar seguro del todo con estos aparatos antiguos. «Pero por amor de Cristo, si no habré tardado más de dos minutos, o tres a lo sumo, en apilar mis diez cajas de trufas de chocolate heladas». Y sin embargo la puerta ha hecho clac, no cabe duda. Clac, la fastidiaste, Néstor. Clac, ¿y ahora qué? Mira el reloj: las agujas fosforescentes marcan las cuatro de la mañana, clac, y ahí está él, completamente a oscuras, dentro de la gran cámara frigorífica de esta casa de veraneo, ahora casi vacía después de una fiesta en la que quizá han desfilado una treintena de invitados… Pero pensemos, pensemos, por todos los diablos —se dice—, ¿quiénes son las personas que se han quedado a pasar la noche?

Vamos a ver: están los dueños de la casa, naturalmente. También Serafín Tous, ese viejo amigo de la pareja que llegó a última hora. Da la casualidad de que Néstor lo había conocido semanas atrás, aunque muy brevemente, eso sí. Luego están los dos empleados de su empresa de comidas a domicilio La Morera y el Muérdago a los que había pedido que se quedaran para ayudarle a recoger al día siguiente: Carlos García, su buen amigo, y también el chico nuevo (Néstor nunca acierta a la primera con su nombre). ¿Karel? ¿Karol? Sí, Karel, ese muchacho culturista checo tan despierto para todo, que lo mismo bate claras a punto de nieve que descarga cien cajas de coca-cola sin un jadeo, mientras tararea Lágrimas negras, un son caribeño, pero con demasiado acento de Bratislava.

¿Cuál de ellos escuchará sus gritos, atenderá a sus golpes contra la puerta, a las repetidas patadas, bang, bang, que retumban dentro de su cabeza como otras tantas patadas en el cerebro? Carajo, no puede ser, en treinta años de profesión ni un accidente, pero qué ironías. ¿Quién lo iba a decir, de pronto tantas calamidades juntas, Néstor? Unos meses antes te descubren un cáncer de pulmón y al poco tiempo, cuando más o menos has asimilado la terrible noticia, resulta que te quedas encerrado a oscuras en un frigorífico. Dios santo, morir de cáncer es una desgracia, pero al fin y al cabo le ocurre más o menos a una quinta parte de la humanidad; perecer congelado en la Costa del Sol, en cambio, es simplemente una idiotez.

Calma, no va a pasar nada. Néstor sabe que la tecnología americana, incluso la más antigua, lo tiene todo previsto. En alguna parte, quizá cerca del marco de la puerta, debe de haber un dispositivo de emergencia que, seguro, segurísimo, hace sonar un timbre en la cocina y entonces alguien lo oirá; ante todo hay que mantenerse tranquilo y pensar. ¿Cuánto puede resistir un hombre vestido con una chaquetilla blanca y pantalones de algodón a cuadritos a treinta grados bajo cero? Más de lo que uno imagina, coraje, viejo, y la mano tantea con bastante serenidad (dadas las circunstancias) pared arriba, pared abajo, ¡hacia la derecha no!, cuidado, Néstor. Sus dedos acaban de tropezar con algo gélido y fino. Santa Madonna, en las cámaras frigoríficas siempre hay bichos muertos, liebres, conejos de hirsutos bigotes…

De pronto, estúpidamente, Néstor piensa en el dueño de casa, el señor Teldi, y entonces lo evoca, no como lo ha visto hace unas horas, sino en el recuerdo, veinte o veinticinco años atrás. Claro que el famoso bigote de Ernesto Teldi no era en aquella época (ni tampoco ahora) escaso y largo como el de una liebre, sino recortado, muy suave, parecido al de Errol Flynn. Y ese bigote ni siquiera se había curvado un milímetro al verlo en el salón la primera vez, indiferencia total; pero es lógico, un caballero como Teldi no tiene por qué fijarse en el servicio doméstico, menos aún recordar a un jefe de cocina al que sólo había visto en una ocasión hacía ya un siglo, allá por los años 70, una tarde de tantas y tan terribles emociones.

La mano de Néstor recorre un tramo más de pared. Ahora un poco a la izquierda… pero siempre procurando no alejarse del cerco de la puerta… por aquí, por aquí debe de estar el botón salvavidas: los gringos, ya se sabe, son racionales para estas cosas: jamás situarían el dispositivo de seguridad en un lugar difícil de encontrar. Vamos a ver… pero la mano, de pronto, se hunde en un abismo aún más negro, o al menos eso parece, y es entonces cuando Néstor decide dejar la búsqueda metódica para volver a los golpes: seis… siete… ocho(cientas) mil patadas contra la puerta tozuda. Virgen de Loreto, santa Madonna de los Donados, María Goretti y don Bosco… Por favor, que alguien despierte y decida bajar a la cocina a buscar algo, tal vez un insomne, o una insomne, Adela quizá; sí, por Dios, que venga Adela.

Adela es la mujer de Teldi. «Qué cruel resulta el paso del tiempo en los rostros bellos», se dice Néstor, porque en los momentos terribles los pensamientos a veces se escapan hacia lo completamente banal. Adela tendría unos treinta años cuando él la conoció en Sudamérica; una piel tan suave la suya… Néstor estira la mano… y

¡coño!, otra vez las malditas liebres muertas. Están allí, son ellas, con sus cuerpos peludos, con sus dientecillos blancos que refulgen en la oscuridad ignorando las leyes de los fuegos fatuos, pero ¿y Adela…?

No. Ella tampoco pareció reconocerlo cuando se encontraron para ultimar detalles, aunque Adela Teldi sí tenía razones para acordarse de él. Se habían visto en varias ocasiones, precisamente en casa de la dama, claro que eso sucedió hace muchos años; más de una vez lo había sorprendido departiendo con Antonio Reig, el cocinero de la familia, allá en su lejana casa de Buenos Aires, «¡Ah! Néstor, de nuevo usted por aquí», le decía, o más escuetamente: «Buenas tardes, Néstor». Y siempre lo llamaba por su nombre de pila; sí, eso solía decirle Adela Teldi en aquel entonces:

«Buenas tardes, Néstor», e incluso añadía a veces un «¿cómo le va? ¿Bien?», antes de desaparecer de la cocina, dejando tras de sí un aroma inconfundible de Eau de Patou mientras los dos cocineros seguían charlando, traficando rumores sobre ella, como es lógico incluso entre personas muy discretas: resulta irresistible hablar de alguien que acaba de esfumarse dejando un rastro tan delicioso.

Ahora es un sonido exterior el que logra que Néstor se yerga. Juraría haber oído un ruido al otro lado de la puerta. Para alguien acostumbrado a todos los sonidos de una cocina no cabe duda: se trata del chorro de un sifón de seltz, sólo que hace años que en ninguna casa hay una botella de sifón y, de todos modos, un sonido tan quedo jamás atravesaría la puerta blindada de una cámara frigorífica. Santa Gemma Galgani, beata María todopoderosa —suplica— no permitas que el frío enturbie mi pensamiento, nada de disparates ni alucinaciones, necesito estar sereno para encontrar el dichoso timbre que ha de salvarme; si ésta no fuese una casa de veraneo fuera de temporada, seguro que habría luz dentro de esta maldita cámara y nada de todo esto estaría pasándome.

Pero ya se sabe, una bombilla fundida no preocupa a nadie cuando, a lo largo de todo el año, sólo habitan la casa una pareja de viejos guardeses que se limitan a comprobar con desgana que no han entrado ladrones. La gente es cada vez más descuidada e ineficaz en su trabajo, una verdadera irresponsabilidad, piensa Néstor. Pero, vamos, él no puede permitir que el frío ni el pánico enturbien sus pensamientos. Tiene que seguir tanteando, a ciegas; el timbre no puede estar muy lejos, eso es seguro; la existencia del botón salvador ya no depende de la desidia de unos guardeses perezosos, sino de la moderna técnica americana, que jamás se permitiría fabricar una cámara en la que uno pudiera morir congelado como un sorbete… Y otra vez el sonido de sifón que Néstor descarta de inmediato pues le parece totalmente imposible, aunque a la vez le trae el recuerdo de un local de Madrid en el que aún hoy funcionan estos artilugios, así como muchos otros juguetitos: autómatas que expenden bolitas de chicle, viejas máquinas registradoras, gramolas que emiten canciones juveniles de los años cincuenta o sesenta… Entretenimientos antiguos al servicio de adultos caprichosos y muchachos guapísimos —porque todos los jóvenes que hay en esos bares son criaturas hermosas— acompañados siempre de caballeros complacientes, encantados de ofrecerles refrescos de frutas con sifón… Pero todas esas cosas es mejor callarlas, el silencio y la discreción han sido siempre su política. Refrescos de frutas con sifón —piensa Néstor—, la bebida favorita de Serafín Tous, ese caballero viudo tan respetable que casi derrama toda la copa de jerez en sus pantalones al encontrarse cara a cara con Néstor. No, no, nadie tiene por qué saber lo que él ha descubierto. Mucho menos Adela o Ernesto Teldi: los amigos íntimos invariablemente desconocen lo más importante con respecto a sus amistades, ésa es la verdad. No como tú, mi viejo —piensa entonces—, que conoces tantos detalles ocultos sobre Serafín y sobre casi todo el mundo —añade—; pero es natural, después de treinta años de profesión y en lugares tan distintos, uno oye cosas. El saber es poder, cree Néstor, pero sólo si jamás llega a utilizarse. Mejor aún: siempre que uno se mantenga en la sombra escuchando y callando, algo que resulta muy fácil para él, pues nadie presta atención al servicio doméstico, y menos a un profesional de la cocina que aborrece los chismorreos. Sin embargo, las noticias igual continúan llegando hasta los fogones, se mezclan con los merengues y son densas como guirlaches.

Serafín… qué nombre de pila tan bien escogido el suyo —piensa Néstor, recordando de pronto cuando conoció al señor Tous y luego su segundo encuentro, y ambas situaciones le hacen sonreír, aunque vaya momento para pensar en bobadas, pero lo cierto es que no puede evitarlo: la providencia tiene un extraño sentido del humor, Se-ra-fín nada menos… es como si el destino hubiera previsto que este caballero de aspecto inofensivo acabaría sus días rodeado de querubines.

Una risa. Al otro lado de la puerta se oye nítida una risa. Imposible. Se está engañando, se trata sólo del frío que ahora se le cuela por los oídos, la boca, la nariz, y la sensación se parece demasiado a un taladro finísimo que intenta penetrar cada uno de los orificios del cuerpo, trepanar su cerebro para dormirle una a una todas las neuronas. Y lo que menos necesita Néstor en estos momentos son neuronas narcotizadas por el frío, así se muere la gente en la montaña: sedada por las bajas temperaturas, con una sonrisa estúpida en la cara… —piensa—. No, tonto, no se trata de una sonrisa, sino de una mueca, eso lo sabe todo el mundo. Pero qué más da, dentro de poco en vez de razonar con cordura, comenzará a disparatar de modo irremediable.

Basta. Pensemos otra vez con un poco de método: ¿quién más hay en la casa que pueda auxiliarme? Está mi ayudante, Carlos García, un chico realmente fuera de lo común; y luego Karel o Karol, como rayos se llame, ah, y también Chloe, su novia, que se empeñó en acompañarnos por si hacía falta más personal. Cualquiera de ellos serviría, alguien tiene que aparecer dentro de muy pocos minutos, porque Néstor cree

—está seguro— que, con tanto golpe, en algún momento ha tenido que presionar el botón de alarma, que Dios bendiga la técnica Westinghouse. Sí, en uno de sus tantos manotazos contra la pared ha debido de acertar con el timbre salvador, sólo es cuestión de tiempo y la puerta se abrirá; pero mientras tanto, algo tendrá que hacer para que no se le congelen las neuronas y cometa una locura. Uno hace verdaderas cretinadas cuando no puede pensar correctamente. Néstor lo ha visto en un documental por televisión: se da el caso de exploradores que en el mismísimo Polo se desprenden de todas sus ropas y salen corriendo igual que Dios los trajo al mundo como orates en el desierto. Ojo, ojo con las tonterías, Néstor, nada de desnudarte, menos aún alejarte de la puerta; es imprescindible que permanezcas golpeando y desgañitándote junto a ella; no puedes distanciarte ni unos centímetros, pues la oscuridad es traicionera, se desorienta uno con toda facilidad y ya no sabe dónde está la salida y dónde el fondo de esta cámara negra; ni una tregua, ni un milímetro, Néstor. Pero el problema es el frío que le entra por la boca y por la nariz, también por los oídos… Eso es lo que lo matará, se volverá loco, santa Madonna de Alejandría.

Mira el reloj. La esfera luminosa marca las cuatro y cuarto. Qué lento, pero qué lento pasa el tiempo. Entonces es cuando se le ocurre taponarse los orificios del cuerpo, todos… bueno, la nariz no, claro, eso no es posible, pero sí los oídos, por ejemplo. ¿Con qué? Con lo único que tiene a mano: con papel, ¿de tu libreta negra, Néstor? Naturalmente que de la libreta negra, cazzo imbécil. ¿Y destrozar así tan irrepetible colección de postres variados, postres de todos los países, de las casas más importantes de Europa y, lo que es aún peor, destruir tan prolija (y secreta) relación de…? Ésa es la mejor señal de que se te están congelando las neuronas, viejo imbécil,

¿qué carajo importa todo eso ahora? Y Néstor extrae del bolsillo interior de su chaquetilla blanca una gruesa libreta con cubierta de hule: taponar el frío, aguantar un poco más y todo saldrá bien, es una intuición, y a él jamás le han fallado las intuiciones. Un ruido al otro lado de la puerta y otro más, ¡es el timbre Westinghouse que ha funcionado!, por fin alguien lo ha oído y pronto abrirá, está salvado. Vaya pendejada quedarse solo en la cocina hasta tan tarde; vaya pendejada no tomar precauciones cuando uno entra en una vieja cámara frigorífica y en casa ajena. Pero ya está, ya está, la puerta está a punto de abrirse… clac. Otra vez clac.

Menos mal, justo cuando el frío le hacía pensar (y temer) más estupideces que nunca.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Varios

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Pequeñas infamias"