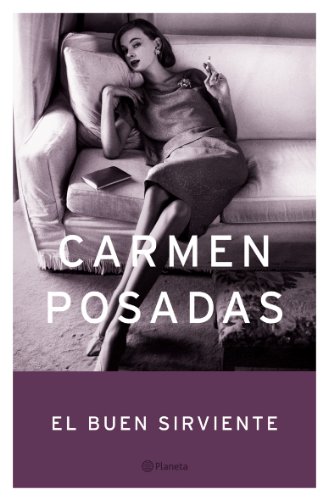

El buen sirviente

El buen sirviente

PARTE I

EL PRIMER ENGAÑO

- EL EFECTO BRAM STOKER

—Parece que me estás disparando —dijo la mujer—, siempre creo que me están balaseando. —Sonrió como si se sometiera a aquello todos los días, como si a cada rato la acribillaran con distintos tipos de cámaras y flashes, disparos de Rolleis o Pentax.

—Por favor, incline la cabeza un poco hacia la izquierda y no me mire —dijo la voz de detrás del objetivo—, así, chévere.

¿Chévere? ¿De dónde le había salido esa palabra? Inés no la utilizaba nunca. Ella no era sudamericana, ni adicta a los culebrones, ni siquiera era tan joven como para haber incorporado a su lenguaje las últimas novedades del argot al uso.

—Ahora míreme; bien, bárbaro, muy lindo —añadió y entonces supo que, pasase lo que pasase, aquellas fotos serían de las buenas.

«El efecto Bram Stoker», así llama Inés al fenómeno que intuye puede producirse entre ella y su retratada porque vampirización suena demasiado dramático y poco fotográfico; el efecto Stoker en cambio, pasaría inadvertido entre otras frases hechas de la jerga profesional y define muy bien esa conjunción que se logra con una cámara en la mano, y que permite introducirse en la personalidad del otro (en este caso, en la de una mujer de unos sesenta y cinco años de aspecto y acento venezolano) para captar su espíritu e intentar retratar belleza donde no abunda. Por una extraña asociación de ideas Inés entonces se toca una herida que se ha hecho en la muñeca y que le duele. (¿Con qué demonios me corté anoche?). También le duele la cabeza pero enseguida vuelve a su trabajo.

—Otra vez; incline la barbilla hacia la izquierda, un poco más. Así… regio, chévere.

Inés Ruano no presta atención a la entrevista que está realizando Vicky, la periodista que la acompaña. Solo percibe fragmentos de la conversación, frases sueltas que le hacen conocer unos datos e ignorar otros. Sabe, por ejemplo, que la entrevista es la primera de una serie llamada «Encuentros con Mujeres en la Sombra», una idea poco novedosa en realidad, y la revista que se la ha encargado tampoco es el Time Magazine precisamente, pero Maira, la directora, es vieja conocida, de modo que hoy por ti y mañana, etcétera.

—Esa me gustó, ahora no me mire.

La mujer se llama Isabel Alzúa García y, según ha podido deducir Inés por retazos de conversación, es la compañera sentimental y marinacastaño, enfermera, pararrayos y ama seca, relaciones públicas, bulldog, masajista de egos y futura heredera universal de un maduro escultor, famoso galán en tiempos, llamado Alonso Blecua a quien Inés admiraba cuando estaba en la universidad, tanto como para prestar un poco más de atención a lo que la señora Alzúa está diciendo y sumarlo a lo que ve a través de su objetivo. Cambia de cámara, ahora va a atrapar la imagen de la mujer en su viejísima Rolleiflex.

—¿Qué tal así?

Ya tiene la imagen de Isabel Alzúa sobre el cristal esmerilado del visor, invertida y a media distancia. La gente se delata cuando se la pone cabeza abajo, parece como si las ideas, algunas muy indiscretas, fluyeran con más soltura, obligadas por una fuerza parecida a la de la gravedad. Al menos eso piensa Inés y, desde hace poco, también ha llegado a la conclusión de que mirando a una persona al revés se pueden llegar a conocer ciertos rasgos del carácter ocultos por el orden lógico de las cosas y de los cuerpos.

Desde su particular observatorio, Inés piensa, por ejemplo, que aquella mujer juega a parecerse a Irene Papas y enfoca su cara hasta comprobar el modo en que ha intentado reinventarse las cejas o el perfilado de los labios, demasiado oscuro para alguien de su edad, pero se fija, sobre todo, en sus rasgos «casi». A Inés le fascina fotografiar personas «casi»; dan tanto más juego que las personas completas, y esta mujer en su declinante imitación de la Papas resulta perfecta: es casi delgada (si exceptuamos unas piernas dóricas que Inés piensa excluir de la foto), casi alta y con una línea de mandíbula casi bella.

—Ay, chica, ni te imaginas. Nadie, ¿tú me entiendes? nadie se da cuenta de lo inteligente que tiene que ser una mujer para aguantar a un genio —dicen ahora unos labios que Inés imagina caribeños por su acento y que, sin embargo, solo lo son de adopción. Porque si hubiera prestado atención a las preguntas de Vicky, Inés sabría que Isabel Alzúa García es una de esas descendientes de ilustres exiliados de la guerra con un ministro de la República en su árbol genealógico que consiguen que la inteligencia del difunto se les dé por supuesta a ellas. No importa que la lucidez familiar se haya secado hace años o elegido otros rumbos genéticos; no importa que el (o la) descendiente del gran hombre tenga el intelecto de un mosquito y la educación de una señorita de colegio de monjas caraqueño, porque el coeficiente intelectual de las personas de esas características es un acto de fe que nadie se molesta en analizar.

Sin embargo Inés, que es veinte años más joven, no vivió la guerra, ni siquiera la posguerra y no sabe nada de actos de fe. Por eso siente una leve vergüenza ajena al ver cómo los labios caribeños se fruncen para confesarle a Vicky:

—Mira, mihijita, estos grandes hombres en realidad son purititos niños, ¿tú me entiendes?, con decirte que lo único que me falta por hacer es cambiarle los pañales a Alsi… No, no me mires así, tú eres muy joven, pero si alguna vez llegas a ser alguien en esta vida, te darás cuenta de que los varones cuanto más importantes, inteligentes o talentosos son, más pendejos. Pendejazos, mihijita.

Inés recuerda cuánto le gustaban en tiempos las esculturas de aquel pendejazo y decide que va a concentrarse en los ojos de su retratada. Pretende ignorar sus palabras. Sean cuales sean las ideas de la mujer sobre el mundo y los hombres, no quiere que se trasluzcan en sus fotografías. Ella no es de las que intentan sacar siempre guapos a sus personajes como si fueran policromías del Paris-Match, pero tampoco es de las que se afanan por retratar el lado oscuro. Le parece un recurso demasiado barato. Y tan fácil. Una legaña deliberadamente ignorada aquí… una narina peluda allá… Inés opina que el público lee las fotos más que las entrevistas y que cada detalle oculta un mensaje: uno ve el retrato de un hombre con cuatro o cinco hebras de cabello fuera de su sitio o demasiado pegadas al cráneo, por ejemplo, e instintivamente piensa: «este es un depresivo»; o bien, como ocurre en el caso de Isabel Alzúa García: «he aquí una mujer que habla demasiado», porque así lo sugieren esos labios perfilados en oscuro y fuera de su línea natural, o el ancho código de barras que luce sobre el labio superior síntoma de mil frunces y desfrunces; pequeños pero peligrosos signos a veces engañosos, piensa Inés.

Esa es la razón por la que vuelve a elegir la Pentax —estos detalles los captaré mejor con la digital, piensa— y no mira la boca de Isabel Alzúa sino que se concentra en sus ojos, que son muy negros y seguros de sí mismos, ojos que parpadean poco y se clavan en el prójimo con la límpida seguridad de los de los santos. O los de los jumentos.

—Ahora gire el cuerpo hacia la derecha, por favor, y mantenga la postura. Muy bien, una más.

Si Inés prestara menos atención a los detalles físicos y más a las palabras, se enteraría de datos muy interesantes sobre cómo Isabel Alzúa conoció a Alonso Blecua, y cómo lo rescató de un camino que conducía «derechito a una perforación de estómago, mihijita», en el momento en que la fama de Blecua comenzaba a menguar y él a cumplir demasiados años. «No, linda, que tú no puedes imaginarte cómo estaba Alsi cuando yo lo conocí en el 98, esto no es algo de lo que me guste hablar, tú me entiendes, cualquiera pensará que intento hacerme la importante y nada más lejos de la realidad. Pero las cosas son como son, chica, yo voy siempre con la verdad en la mano, y la verdad es esa, qué quieres tú que te diga».

A partir de ahí, Isabel Alzúa bajó la voz para abundar en lo mal que estaba el gran hombre cuando ella lo conoció y lo bien que está ahora, y luego la subió para comentar el homenaje que le van a hacer a Alsi en la próxima Bienal de Venecia, homenaje que ella misma ha negociado en un rápido viaje a Italia, «porque estas cosas resultan demasiado delicadas como para dejarlas en manos de los representantes, que son puritita incompetencia, ya tú sabes». Otra vez la voz mengua para añadir que Alsi «está regio, no te imaginas, super chévere, pero de todos modos, antes del homenaje y por las dudas, me lo voy a llevar unos días a Baden Baden porque, no te creas: últimamente me tiene un poco preocupada, no me come bien del todo, una contrariedad…». Y si Inés escuchara, o al menos estuviera mirando los labios de su fotografiada, comprobaría cuántos yo, mí, me, conmigo hacen falta para describir la vida al lado de un artista de fama, pero Inés se alegra de haber desechado la Rolleiflex porque, de pronto, ha descubierto las manos de la mujer y sobre todo sus dedos y quiere retratarlos: Míralos, Inés, míralos, están levemente curvados de modo que sus uñas rojas parecen arar el aire o, mejor aún, cavarlo al compás de quién sabe qué explicaciones. Una y otra vez los dedos se adentran en la inexistente materia como si quisieran extraer de ahí algún jugo mientras ella los fotografía, aunque las instrucciones de Maira, la directora de la revista, han sido muy claras: «Con dos fotos va que chuta, un retrato, un plano medio y nada más, que esto no es una superproducción sino una serie sobre las amantes de tipos famosos, ah, pero eso sí: las quiero para mañana sin falta, vamos fatal de tiempo».

Muy bien. Inés se va a dar prisa, terminará cuanto antes con la sesión para procesar las fotos esa misma noche, aunque lo cierto es que le resulta difícil alejar la mirada de aquellas manos. Tienen algo de terrible, como si estuvieran diciendo ven, ven, e Inés vuelve a apretar el disparador mientras piensa cuánto le asustan los dedos de uñas rojas que se curvan, acércate, parecen decir, y entonces comprueba que, a pesar de tener las primeras falanges torcidas, son manos demasiado jóvenes que no encajan con el resto del cuerpo, como si fueran autónomas. A Inés le viene estúpidamente a la memoria la bruja de Blancanieves que vio en una obra de teatro bastante humilde allá en Granada, cuando era niña, durante unas vacaciones en casa de sus abuelos, en la que la joven actriz que hacía de madrastra se había olvidado de maquillarse las manos al convertirse en bruja. Un fallo de teatro malo, claro, pero la imagen no solo no se le había olvidado, sino que aquellas manos adolescentes en el cuerpo de una vieja se fijaron en la memoria de una niña de seis años hasta adquirir un grado de maldad que ahora vuelve a percibir. Pero qué tontería, piensa, todo esto es producto del efecto Bram Stoker, la culpa es mía por intentar invadir el territorio de los fotografiados, solo que de alguna manera extraña parece como si hoy las corrientes de flujo se hubieran invertido igual que en un enchufe defectuoso y ahora, en vez de ser Inés la que intenta extraer lo mejor de esa mujer, son esos dedos rojos los que mandan y la obligan a acercarse, pero ¿a qué?

Vamos a ver: esto es ridículo, solo se trata de una sesión fotográfica y esta señora no tiene el menor interés; me gustan sus rasgos «casi», es cierto, pero eso se retrata y se olvida. En cuanto a las cosas que dice, mejor taparse los oídos, qué tía.

Está bien, en realidad todo está muy bien. No hay que preocuparse por lo que está ocurriendo porque precisamente esto es lo que más le gusta a Inés de su profesión: la capacidad de adentrarse en un mundo imprevisible, algo que sucede pocas veces pero que permite acercarse al otro, tanto, que uno puede oírle pensar. No, oír es incorrecto. Ver, es la palabra. Inés ha sentido antes esta sensación pero siempre con personas que le resultan agradables, esta mujer, en cambio… «Es todo lo opuesto a lo que yo valoro —piensa— una mujer mayor encantada de vivir a las costillas de un hombre y cuidarlo a cambio de respetabilidad social y quizá de su herencia cuando muera, pero mientras tanto: “Alsi me come, no me come bien, nos vamos a Baden Baden, mihijita, tú no sabes nada de la vida ni de los hombres” y las manos, otra vez las manos explicando quién sabe qué cosas ahora con un desgarro nuevo que hace que se curven sobre sí mismas igual que si desearan arrancarle algo de cuajo». Inés enfoca de cerca los dedos que se cierran sobre las palmas (así, así, fantástico) como quien comprime alguna cosa: ¿el alma de Alonso Blecua, quizá?, ¿su voluntad?, ¿su cuenta corriente? «… Esta mujer tiene unas manos raras, ni siquiera parecen suyas, harían una buena serie fotográfica por sí solas. Dan ganas de separarlas de su dueña».

Pero vamos a ver, e Inés retira de pronto la cámara. Una punzada en la muñeca herida y un dolor de cabeza que no es nuevo la detienen y piensa: ¿a mí qué me importa todo esto? Con el clavo que tengo y lo poco que dormí anoche y yo aquí fotografiando manos… bueno, a lo mejor la culpa de todo la tiene precisamente la falta de sueño.

La mujer hace otro gesto con la izquierda, «mira, mírala, Inés…» y no puede evitar aproximar la imagen con el zoom para seguir disparando mientras la mano acaracolada se acerca a la cabeza, ¡oh, Dios mío!, qué manera tan horrible de rascarse con solo una uña. Inés está tan cerca con la lente que imagina que puede oír el rascado, primero con el anular, ahora con la uña del meñique, socorro, crich.

¿Pero qué me pasa? Ya vale, ¿no? Baja la cámara. Ya está bien, acabaré odiando a esta mujer. ¿Cómo se puede odiar a alguien que no se conoce de nada? No sé, pero juro que voy a cortarle las manos, por mis muertos que estas manos no saldrán en la foto, no se las merece, están demasiado vivas. Dispara, dispara una foto y otra más.

A pesar de lo extraño de la situación, hay algo que alegra a Inés. Estos estados de exaltación son muy creativos. Seguro que las tomas de las manos serán espléndidas y las podrá aprovechar para algo, presentarlas a un concurso, o incluirlas en una próxima exposición en Ginebra. Míralas ahora, Inés, no dejes de capturar este nuevo movimiento: meñique, anular, mayor, índice… un leve tecleo, arriba y abajo, como un abanico que se cierra, qué bellas le parecen las manos horribles. ¿Las habrá esculpido Alsi en alguna ocasión?, seguro que no, esta es una chaladura suya, maldito efecto Bram Stoker, se ha excedido y la situación se le está escapando de las manos para caer en otras. ¿Qué me pasa con esta tía?, se pregunta Inés justo cuando el pulgar izquierdo de la mujer hace otro gesto respingón. Me carga, me revienta, pero, bueno, si uno lo piensa no es tan raro sentir así. En la vida se odia gratuitamente a desconocidos todos los días, solo que no llevamos la cuenta. Y mataríamos incluso. Mataríamos al tipo que nos arrebata la única plaza de aparcamiento que quedaba libre, y a la ancianita humilde que se pasa dos horas en la ventanilla del negociado preguntando estupideces, maldita vieja, y al bebé que nos taladra los tímpanos con sus llantos durante una noche entera, Herodes for president, y al músico sin talento que practica el clarinete, ojalá te caigas de un quinto piso. Inés justamente tiene un vecino de estas características pero nunca lo ha odiado tanto como a la propietaria de las uñas rojas. ¿O sí? Claro que sí. Más de mil veces ha deseado que se trague el puto pito, porque el odio no es como el amor, que elige y excluye. El odio es promiscuo y se odia todo, hasta lo más sagrado pero, además, también se detesta lo circunstancial, aquello que osa perturbarnos minúsculamente: hijo de puta, que con ese cacho cabezón no me dejas ver la película; maldito cerdo, ¿nadie te ha enseñado a comer con la boca cerrada? Odio trivial, odio sin proporción ni sentido, odio filosófico: hay que jorobarse con la niñita esta del bañador de flores, ¿pues no me está tapando el sol ahora que quiero ponerme morena? U odio puramente estético a lo feo como el que ella siente en este momento multiplicado por su teleobjetivo, e Inés obtura uno, dos, tres, hasta doce impactos antes de detenerse para cambiar la lente.

—Chica —aprovecha para decir la voz venezolana salida de quién sabe qué lejanía, allá en los confines de su teleobjetivo—, parece que me estás disparando.

Inés Ruano se da cuenta entonces de que ha seguido sacando fotos de la forma más innecesaria, multitud de ellas, y se detiene, y pide disculpas a la voz venezolana que ahora se templa y suena falsamente molesta, halagada, en el fondo, de ser objeto de tanta atención, porque ¿no es acaso un piropo que una fotógrafa de renombre como Inés dedique tanto tiempo a retratarla? Y es por eso que la voz venezolana, al decir «siempre creo que me están balaseando», parece que sonríe y tal vez diga algo más o revele alguna otra miseria de Alsi Blecua, pero Inés no tiene ni idea, porque está pensando que Maira necesita el material para mañana a primera hora y que tendrá que trabajar hasta tarde procesando las fotos a pesar de todo su cansancio. Termina de recoger sus cosas, los distintos objetivos, el paraguas, ojo que no me olvide el trípode, y solo al cerrar la maleta repara en que aún tiene el fotómetro en la mano. Es la hora de las despedidas.

—Adiós, mi hijita —dicen los labios caribeños mientras le tienden la mano.

Sin darse cuenta, Inés aprieta el fotómetro entre los dedos como si fuera una reliquia o temiera que estuviese vivo. En cambio, es un apretón sin fuerza el que intercambia con aquella mano que tanto la ha perturbado: porque, igual que el hombre que al cerrar la puerta del motel de carretera en el que ha vivido un amor temporero olvida lo que llegó a sentir hace solo unos minutos y que tan auténtico parecía mientras duró: mi bien, mi vida, dámelo, mírame…, también Inés al salir y cerrar la puerta para volver a casa es incapaz de entender el odio pasajero que le inspiró aquella mujer. Ya pasó todo. Mira el reloj y solo piensa en que esas manos pueden ser un material fotográfico interesante, ¿tendrá que pedirle permiso a Isabel…? (¿Alzula? ¿Elosúa? ¿Cómo demonios se llamaba?, imposible recordarlo)

¿para reproducirlas? Claro que no; una vez cercenadas del resto del cuerpo, nadie, ni siquiera ella, sabrá que son las suyas y, en último término, se dice Inés, esas manos no le pertenecen, desentonan muchísimo con el resto de su persona, merecen que alguien se las corte.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Monarquía Parlamentaria

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El buen sirviente"