Las cartas codificadas

Las cartas codificadas

EL REGRESO DE UN ESCLAVO

Diciembre del año de 1213

Marrakech, imperio almohade

A son retour á Maroc, après le désastre d’El-Oukab, El-Nasser designa pour lui succéder son fils, le Sid Abou Yacoub Youssef, surnommé El-Moustansyr, qui fut proclamé par tous les Almohades, et dont le nom fut célébré dans tous les khotbah, dans la dernière décade du mois de dou’l hidjà de l’an 609. Puis il se retira dans son palais, où il s’adonna entièrement aux plaisirs, s’enivrant nuit et jour jusqu’à sa mort. Il fut empoisonné par ses ministres, qu’il avait lui-même l’intention de faire périr, mais qui le devancèrant, en lui faisant donner par une de ses femmes une coupe de vin qui le tua subitement, le mercredi 11 de chàaban 610, dans son palais, á la kasbah de Maroc. Son règne avait duré cinq mille quatre cent cinquante et un jours, qui font quinze ans, quatre mois et dix-huit jours, depuis le vendredi 22 raby el-aouel 595, jour de sa proclamation, après la mort de son père, jusqu’au samedi 10 de chàaban, veille de son assassinat.

Histoire des souverains du Magreb et annales de la ville de Fès. Roudh el- Kartas. Traducido del árabe al francés por A. Beaumier. Pág. 343

A su regreso a Marruecos, tras el desastre de la batalla de Al-Uqab (Navas de Tolosa), al- Nasir nombra heredero a su hijo, el príncipe Abou Yacoub Youssef, apodado al- Mustansir, quien fue proclamado por todos los almohades, y cuyo nombre fue celebrado en todos los sermones durante los últimos diez días del mes de dou’l hidjà del año 609. Después, él se retiró a su palacio, donde se abandonó a los placeres y se emborrachó noche y día hasta la hora de su muerte. Fue envenenado por sus ministros, que él mismo tenía intención de hacer desaparecer, pero que se le adelantaron, haciendo que una de sus mujeres le entregara una copa de vino que le mató súbitamente, el miércoles, 25 de diciembre de 1213, dentro de su palacio, en el alcázar real de Marruecos. Su reinado duró cinco mil cuatrocientos cincuenta y un días; esto es, quince años, cuatro meses y dieciocho días, desde el 12 de enero de 1199, día de su proclamación tras la muerte de su padre, hasta el martes 24 de diciembre de 1213, víspera de su asesinato.

Historia de los soberanos del Magreb y anales de la ciudad de Fez. Roudh el- Kartas. Traducido del árabe al francés por A. Beaumier. Pág. 343. Traducción: Begoña ProUriarte

LA ESCLAVA FROTÓ la espalda, las nalgas y los muslos de Nabila con el guante de crin, hasta que los últimos restos de piel seca se desprendieron. La joven notó el calor de las manos expertas de la sierva al resbalar entre sus omóplatos y trazar círculos sobre las perlas marcadas de su columna, mientras extendía aceites y ungüentos. La estancia se llenó de un agradable olor a limón, lavanda y azahar. Sintió un cosquilleo nervioso cuando el proceso concluyó en las plantas de sus pies. Se levantó con cuidado y se acercó al borde de la piscina en la que acababa de bañarse. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un instante de presagio incierto, como si sus frías aguas la conjuraran a quedarse allí para siempre. Con un gesto, la esclava le indicó que tomara asiento y sus pensamientos funestos se diluyeron. Los dedos finos de quien la atendía se enredaron entre sus cabellos largos y oscuros, en los que el agua había borrado los rizos. Se dejó llevar por la agradable sensación que le produjo el suave masaje que la sierva le aplicó en la cabeza, mientras extendía la alheña y cepillaba su pelo con delicadeza. Bajó la vista y sus ojos, tan verdes como las esmeraldas, se ocultaron bajo sus largas pestañas. La esclava marcó su mirada con kohl y le entregó la túnica de seda que debería vestir. Se la colocó ceremonialmente y sintió su suavidad arrastrarse sobre su piel limpia y tersa.

—Ya estás lista para el amor, Nabila.

La aludida giró la cabeza y se encontró con la mirada escrutadora y seria del eunuco. Sabía que debía seguirlo, pero algo dentro de ella parecía retenerla. Le habría gustado suspenderse en el tiempo, retrasar aquel encuentro, pero ¿quién era ella sino una mujer que debía mirarse en los ojos de su dueño y señor? ¿No era acaso su recién estrenada esposa? Los pasillos le parecieron más estrechos que la última vez que los transitó. El caminar del eunuco que la precedía, con su continuo giro de cabeza, la puso nerviosa. Llegaron ante la inmensa puerta a través de la cual se accedía a los aposentos privados del califa. El eunuco la abrió para ella y con un golpe en su hombro —que quiso ser delicado, pero que fue intimidante—, la empujó al interior de la estancia. Se encontró de repente en el lugar en el que nadie en todo el imperio almohade quería estar: los aposentos del cuarto califa de la dinastía fundada por Ibn Tumart Mahdi. Allí vivía oculto desde hacía más de un año Abu Abd-Allah Muhammad ibn Yaqub al-Nasir. Los hombres que otrora lo agasajaban habían huido de él como de la peste. El corazón humano es así de voluble e interesado. La vida le había dado un duro revés aquel 14 de safar del año anterior y él mismo parecía haber comprendido que su destino era perecer en el olvido y el ostracismo. Por eso, tras la derrota de Al-Uqab[1] contra los cristianos, había tomado la decisión de nombrar heredero a su hijo Abou Yacoub Youssef y retirarse al interior del alcázar real de Marrakus.

Nabila esperó en la entrada. Sabía que no debía acercarse hasta que el califa se lo indicara. Una corriente fría alcanzó sus talones. Contrastó con el ambiente viciado, colmado de diversas esencias, que se respiraba dentro de aquella estancia que llevaba tiempo sin ventilar. La música sonaba desafinada, pero a nadie parecía importar lo más mínimo. Por el aspecto de los músicos, aquellos hombres debían llevar varias horas, o tal vez días, tocando. Nabila se preguntó por qué el califa la habría elegido aquel día a ella, sin saber que había sido Abu-l’Ulá, tío del califa, quien había hecho la sugerencia.

Muhammad tenía los ojos enrojecidos y la tez pálida. La timidez que siempre había destacado en su carácter parecía marcada a fuego en su cuerpo encogido. Era difícil descifrar lo que su mirada azul y fría transmitía. Aquel hombre nunca imaginó que Allah, al-wahhab, hubiera marcado un destino así para él. El califa tardó en darse cuenta de la presencia de la mujer. Con un gesto de su mano despidió a los músicos. Los aposentos se sumieron en un oscuro silencio. Le costó hacerlo, pero, al final, Muhammad movió su dedo índice de manera sutil. Nabila, atenta, se aproximó hasta él. De cerca, tenía un aspecto descuidado y distraído. Se agachó a sus pies y comenzó a acariciar sus empeines. Sus ojos azules la miraron de manera recriminatoria. Ella se detuvo. Muhammad señaló la bandeja depositada sobre la gran mesa, que mostraba restos de un banquete reciente. Solícita, acudió a ella y sirvió una copa de robb. Las manos del califa temblaron al recibirla, pero se la bebió de un trago y se la entregó a la joven para que la rellenara. Una sonrisa tonta asomó a su rostro tras vaciar la segunda copa. Un hilillo oscuro resbaló por la comisura de sus labios y empapó sus barbas. Nabila posó su dedo pulgar sobre ellas, recogiendo las últimas gotas, y luego se lo chupó muy despacio. El gesto pareció gustar al califa. Su sonrisa se acentuó, mostrando una dentadura perfecta.

Al-Nasir le pidió que bailara para él y Nabila, diestra en el arte de la danza y de la música, comenzó a tararear una canción y a moverse al son que su ritmo le marcaba. Inició la danza con movimientos lentos y sencillos y, conforme la cadencia se hacía más rápida, aceleró el meneo, atrayendo la mirada del califa hasta su cintura, sus caderas y sus pechos. Sus manos rozaron sutilmente sus cabellos, y se aproximó a él dibujando círculos cada vez más cercanos. El aroma del limón y del azahar pareció hacer efecto en el califa. Su tórax se movió cada vez más rápido al ritmo de su respiración. La cogió de la muñeca y la atrajo hacia sí. El intenso color de sus iris verdes lo arrastró hacia el jardín del Agdal, con sus dos enormes buhayra[4], sus olivos, sus naranjos y sus granados, por donde tantas veces había paseado con Fathima. Fathima, pensó cerrando sus ojos. Su favorita, la madre de su heredero. Ella también había huido. Le había pedido permiso para estar cerca de su hijo en esos momentos. El pensamiento le provocó una carcajada corta y seca. Nabila continuó cantando, ajena a las reflexiones de su señor. Tomó una de las manos del califa y se la llevó a la boca. Muhammad suspiró largamente. Abrió los ojos y se levantó de golpe. Arrastró a Nabila cerca de la cama mientras la desvestía con urgencia. Ella hizo lo mismo con el califa, pero marcó cada uno de sus pasos para que su cuerpo rozara el de Muhammad y despertara su deseo. El califa sonrió y dejó que Nabila lo condujera por la senda del placer.

No había sido fácil traspasar la Bab el-Robb. La guardia negra controlaba los accesos a la kashba y a la medina y habían sido sometidos a un escrutinio minucioso. Y para Alejandro de Salerno estaba más que claro que no disimulaban su condición de extranjeros; cristianos para más inri, por mucho que se hubieran vestido ropas almohades y que su sobrino se hubiera pasado los últimos meses estudiando y practicando el dialecto árabe andalusí, semejante al árabe africano que hablaban los almohades. También había aprendido algo de bereber. Todavía no se podía creer que estuvieran en Marrakech, que se hubiera dejado convencer para viajar hasta la capital central del imperio almohade. Y todo para buscar a una mujer de la que tan solo sabían su nombre y que, a esas alturas, bien podía estar muerta —en el mejor de los casos— o ser posesión del califa. Alejandro miró a su sobrino. Tras pasar la puerta, parecía alegre y relajado. Podía intuir los hoyuelos que se habían formado en sus mejillas por debajo de su barba todavía escasa. Sonreía y lo que aquella sonrisa manifestaba era que nunca había dudado que lo conseguirían. El brillo de sus ojos era intenso y la tenacidad de su carácter se manifestaba en cada uno de los poros de su cuerpo. Contemplándolo, el corazón de Alejandro se llenó de emoción. Por un momento, le pareció estar delante, no ya de Roland, sino de su padre, de Miguel. Tal era el parecido. Y recordó el momento en que el navarro apareció enfrente de él, espada en mano, en una estrecha calle de Brindisi. De eso habían pasado ya más de veinte años.

Roland tocó el brazo de su tío y le señaló la Bab Agnau. Alejandro siguió la dirección de su mano y contempló aquella puerta construida con piedra de un curioso tono gris-azulado. Estaba bellamente ornamentada con arcos ciegos y elementos vegetales. En la parte superior del friso aparecía una inscripción de un verso del Corán que su sobrino tradujo en su oído: ¡Entrad aquí en paz! Hemos arrancado de vuestro pecho lo que en él hay de odio.

No se detuvieron mucho en ella. Caminaron hacia la medina y llegaron hasta la mezquita Kutubiyya. Alejandro se quedó admirado al contemplar las dimensiones de la construcción y su enorme torre coronada con azulejos de color turquesa. Recorrieron sus alrededores sin prisa. Alejandro se dio cuenta de que sus nervios, lejos de desaparecer, se empezaban a acentuar.

—¿Vuestra primera vez en Marrakech?

Alejandro se sobresaltó al ver que alguien se dirigía a ellos. Agitado, miró a su sobrino. Este asintió y su boca se ensanchó en una gran sonrisa.

—Es impresionante, ¿verdad? —les dijo, indicando la torre que se alzaba ante ellos.

—Impresionante —repitió Roland.

—¿Tenéis alojamiento?

El joven negó con la cabeza.

—Seguid esa calle y caminad hacia el norte. Preguntad por Ben Kadys. Él os recibirá en su casa.

—Gracias —le dijo un jovial Roland.

Con la sonrisa aún apretada en su rostro, el joven se volvió hacia su tío. Estaba pálido y parecía a punto de desmayarse. No pudo menos que reírse. Aquel hombre que había desafiado tormentas y piratas estaba incómodo en tierra de infieles. El de Salerno le interrogó con la mirada y Roland le explicó las indicaciones que le había dado el desconocido. El rostro de Alejandro se ensombreció. No se fiaba de aquel hombre. De hecho, no se fiaba de nadie que tuviera nada que ver con los almohades. Ya se la habían jugado una vez. Y no iba a permitir que sucediera de nuevo. Miró al suelo. ¿Para qué quería engañarse? Ya estaba sucediendo. Y esta vez, era el propio Roland el que había salido al encuentro del peligro.

Se internaron en la medina. Les resultó relativamente sencillo dar con el establecimiento de Ben Kadys. Le pagaron dos días por adelantado y se dejaron conducir hasta una habitación pequeña y sencilla. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Alejandro se sentó rendido en la cama y suspiró largamente. Se sentía como si les hubiera tragado una ballena. Roland se rio de él. Pero luego se puso serio. Sabía lo preocupado que estaba. Hacía poco más de un año que habían estado en Túnez. Se habían hospedado en casa de Muhammad ibn Ali, un amigo de su tío. Entonces, los almohades estaban preparando la jihaad contra los reinos cristianos del norte de la península ibérica. Y Abu, el hijo de Muhammad ibn Ali, había vendido a Roland a los tíos del califa como esclavo. El joven navarro había estado a punto de morir. Y Alejandro todavía se culpaba por ello. Pero algo bueno había salido de aquella situación. El destino le había permitido conocer a dos personas excepcionales. Una había sido William de Hampshire, muerto en la batalla de las Navas de Tolosa — que Dios lo tuviera en su gloria—. Con la otra, apenas había intercambiado unas pocas palabras; se llamaba Nabila. Pero habían bastado unos breves encuentros de miradas para que la joven ocupara un lugar en su corazón. Y ese era el motivo que le había llevado a regresar a la boca del lobo. ¡Ojalá hubiera podido acometer aquella empresa con William! Habría sido divertido ir juntos al encuentro de Nabila y de Zulema. El recuerdo de William se le hizo doloroso; el de Nabila, dulce y embriagador.

Trató de tranquilizar a su tío diciéndole que todo estaba bien. Pero Alejandro dudaba. Lo habían hablado mucho durante su travesía y durante los meses anteriores, en los que Roland se había afanado por dominar un idioma que conocía por encima. Se había aplicado en ello con todos sus sentidos y todos sus maestros habían elogiado sus progresos pero…

—Quiero conocer la ciudad —Roland le habló bajo, tal y como habían quedado que harían, para que nadie les oyera manejar otro idioma—, volveré enseguida.

Su tío negó con la cabeza. Fue en la medina de Túnez donde había perdido el rastro de su sobrino y, esta vez, no lo iba a dejar solo ni a sol ni a sombra.

—Os acompañaré.

Le había hecho escribir una carta a su padre y la habían enviado a Navarra, contándole cuál sería su trayecto y sus intenciones. Al menos, que Miguel supiera lo qué tramaba hacer su hijo. Pero Roland había esperado hasta el último instante para enviarla y habían salido de Nápoles mucho antes de que la carta hubiera tenido tiempo de llegar a su destinatario. Prefería no pensar en cuál sería el efecto que produciría en Miguel aquella noticia, ni lo qué sentiría el corazón de su prima Laraine. Con un poco de suerte…

—¿Venís, entonces?

El comerciante siciliano asintió. No era lo que más le apetecía en aquellos instantes, pero comprendía que, de alguna u otra manera, Roland tenía que buscar información. Porque Roland tenía un plan. Un plan tan sencillo y lleno de lagunas, tan a merced de la fortuna que, o bien funcionaba, o les reventaba en la cabeza. Solo había una persona que podía ponerle en contacto con Nabila. Y Roland estaba dispuesto a dar con ella. El problema era que esa persona era uno de los imesebelen de la guardia del califa. Roland ni siquiera conocía su nombre. Y había muchas posibilidades de que aquel hombre hubiera muerto en las Navas de Tolosa. Mejor que cualquier otra persona, Roland sabía qué destino habían corrido aquellos hombres fieles al califa por el que se entregaban hasta la muerte. Él había contemplado con sus propios ojos la devastación que el ejército cristiano había infligido a la guardia negra durante el asalto a la tienda roja del califa. La mayoría habían muerto asfixiados porque les había sido imposible huir —luchaban amarrados a cadenas, precisamente para aguantar hasta el final sin moverse—, y el resto había perecido bajo el acero cristiano. Roland había recorrido durante horas aquel mar negro en busca de su padre herido. Pero él se aferraba a la esperanza de que aquel guardia hubiera sobrevivido y se acordara de él y, lo que era todavía más difícil, que estuviera dispuesto a ayudarle.

Roland tomó aire y se palpó el arma que llevaba colgada de su cinto, oculta entre los pliegues de su túnica. Había dejado a buen recaudo la suya, y la había sustituido por un alfanje. Todavía se le hacía extraña esa arma de hoja ancha de un solo filo, que se curvaba en su parte final y cuya empuñadura tenía forma de ese. Se preguntaba cómo se comportaría en un posible lance. Aún no había tenido posibilidad de utilizarla, salvo en los entrenamientos. Tras comprobar que el cuchillo en forma de vaina, Magnot, estaba en su sitio, salieron al exterior.

Callejearon por la medina sin destino concreto. Alejandro todavía tenía muy presentes los largos paseos que se había dado por otra medina, la de Túnez, buscando a Roland sin recompensa. Eso lo puso en tensión y le hizo mirar de reojo a los lados, anticipando una posible sorpresa. Se había dado cuenta de que Roland también caminaba con cierta rigidez, atento a cuantas personas se acercaban. Había tres hombres a los que debían evitar a toda costa. El primero era Abu ibn Muhammad ibn Ali, el hombre que había vendido a Roland como esclavo. Era improbable que se lo encontraran en Marrakech. Alejandro se había informado sobre él antes de partir y las últimas noticias lo situaban en Túnez. El segundo era Abu-l’Ulá, tío del califa, en cuyas manos había caído Roland y en cuyo barco había servido como remero. Y el tercero era Abd al-Wahid, otro de los tíos del califa, primero de los hombres a quien Abu le había ofrecido a Roland como trofeo. Era improbable que los parientes de al-Nasir se acordaran de él y se decía que ahora tenían otros asuntos en los que entretener sus horas —al parecer se estaban encargando personalmente de formar al que ya era el nuevo califa de los almohades, Abou Yacoub Youssef—; sin embargo, toda cautela era poca.

Decidieron entrar en el hamman. Al fin y al cabo, aquel era un sitio destacado de reunión. Alejandro se quedó en una esquina cuando pasaron al cuarto tibio. El siciliano se percató de cómo las miradas confluían en su sobrino cuando entró en la sala. No fue algo hostil, sino todo lo contrario. No supo si achacarlo a la actitud de su sobrino, a su porte, o a la pura buena suerte con que parecía haberlo bendecido el destino; pero lo cierto es que pronto entabló conversación con aquellos que se encontraban allí. Alejandro, serio y solo, trataba de que nadie se fijara en él. Prefería permanecer en la sombra, atento, y dejar que su joven sobrino hiciera el trabajo difícil. Sufrió una especie de vahído cuando pasaron al cuarto caliente. Gracias a Dios, permanecieron allí poco tiempo. Roland pareció encajar muy bien con un joven de su misma edad que lo acompañó a la piscina fría y luego a recibir su masaje. Alejandro se preguntó entonces si debía ir tras ellos, pero prefirió dejar a su sobrino solo.

Roland notó cómo su cuerpo se relajaba mientras el esclavo procedía con el masaje. Fue como si la habitación se diluyera poco a poco, dejando espacio para apreciar un mar en calma. Se sintió mecido por las olas del Tirreno y acariciado por las ráfagas del Libeccio. Se dejó llevar por esa agradable sensación hasta encontrar los ojos de Nabila, de un verde que emocionaba. Así recordaba a aquella mujer que ocupaba sus sueños desde que lo salvara de aquel eunuco que lo golpeó con una cadena. Tenía que encontrarla como fuera.

Alejandro estaba impaciente, pero esperó a llegar a la casa de Ben Kadys para interrogar a su sobrino. Roland se sentó pensativo, frotándose la barbilla y mesándose la barba. Tenía la mirada perdida. Su tío carraspeó y el joven pareció regresar de algún sitio lejano. Lo cierto era que no había encontrado demasiada información útil, le comentó. Aquel amable joven, con el que había coincidido en la piscina fría, le había relatado una lista de lugares que no debía dejar de visitar en Marrakech, incluida la gran mezquita de la kashba y los alrededores de la mezquita Kutubiyya, donde se congregaban los libreros escribanos. También le había dado el nombre de una serie de personas importantes a las que debía visitar si quería que Alejandro de Salerno hiciera buenos negocios. Pero fuera de eso, no había hallado nada que le sirviera para llegar hasta Nabila. Salvo algo que había comentado el esclavo que le había dado el masaje. Aquel le había dicho que sabía de buena tinta que el califa tenía miedo a ser asesinado. Y que por eso hacía que todas las noches su guardia negra se paseara por el jardín Agdal, con la orden de matar a cuantos se encontraran en aquel espacio tras caer la tarde. Clavó la mirada en su tío y Alejandro supo en ese instante que lo que iba a escuchar a continuación no le iba a gustar.

El califa se había quedado dormido y Nabila no se había atrevido a moverse de su lado, cómplice de su calor. Sin embargo, ella no había conciliado el sueño. Estaba nerviosa. En esos momentos acariciaba los cabellos de Muhammad como si arrullara a un niño pequeño al que hubiera que proteger. Al-Nasir abrió los ojos despacio y se movió algo desorientado.

—¿Naaaabiila?

—Estoy aquí, sidi —la joven se había acostumbrado a la tartamudez del califa. Lo miró con dulzura. En aquellos instantes parecía más un muchacho indefenso que el príncipe de los creyentes.

—Naaaabiii-la. ¿Serás tú tú, la la última?

La aludida entrecerró los ojos, tratando de interpretar aquellas palabras. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para hacerlo. Muhammad se levantó de golpe y le pidió que se vistiera. Nabila tomó su túnica de seda y se la ajustó, mientras el califa daba palmas llamando a su servicio, pidiendo que regresaran los músicos, exigiendo que sus estancias se llenaran de bailarinas, comida y bebida. De pronto, los aposentos reales se transformaron. Llegaron los músicos y ocuparon su sitio. Aparecieron una docena de bailarinas y comenzó el desfile de esclavos con bandejas repletas de manjares y jarras colmadas de robb. Muhammad seguía desnudo en medio de todos. Buscó con la mirada a Nabila y se acercó con ella al borde de la cama. Le pidió que le sirviera. Ella así lo hizo. Le llevó bandejas repletas de atún en salazón, le ofreció carne guisada con mostos, cordero lechal troceado… Muhammad comió despacio, saboreando cada uno de los bocados. Algunos le llegaban de la mano de Nabila; otros, de su propia mano.

—Baaailaa para para mí, Nabila.

Muhammad se levantó entonces y se cubrió con una túnica de seda roja en cuyas mangas destacaba el bordado de un motivo formado por cuadrados blancos y negros, cual tablero de ajedrez. Estaba elegante, pero, por alguna razón, Nabila sintió un escalofrío al verlo y contemplar el emblema de los almohades. Anochecía sobre Marrakech. La temperatura había comenzado a descender en el exterior, pero dentro hacía calor. La música sonaba afinada, perfecta. Las bailarinas se movían al unísono y Muhammad se sentía feliz. Sus ojos parecían haber dejado atrás la tristeza y su rostro tenía una expresión alegre, incluso radiante, a la luz de los cientos de velas que alumbraban la estancia. Vació su copa y se la entregó a Nabila. Ella corrió a la mesa. Sus pies descalzos se deslizaron sobre las alfombras cálidas y suaves. Las jarras estaban vacías y ella buscó con la mirada al esclavo escanciador. Se fijó en él y en la sombra que parecía haberse desvanecido a su lado. Por un instante le pareció que Abu-l’Ulá se escondía tras una cortina. La mano del esclavo tembló al darle la jarra. El chiquillo se miró los pies, demasiado asustado para sostener la mirada de Nabila. La joven llenó la copa y se detuvo un momento antes de regresar al lado del califa. Se le veía relajado y dichoso y ella se alegró de ser, tal vez, y aunque fuera de una manera indirecta, la que había proporcionado un poquito de paz al alma de aquel hombre.

Muhammad sonrió a Nabila. La atrajo hacia sí y la besó en los labios, musitando su nombre entre sus dientes. Se rio como si fuera el hombre más feliz, o tal vez, el más afortunado del mundo, cuando, en realidad, hacía mucho que había dejado de serlo. Tomó la copa de manos de aquella mujer cuyos ojos verdes lo habían hechizado y bebió varios sorbos. Bailó con ella, enredado entre sus brazos, mientras la música se elevaba en la sala, inundándolo todo. Parecía que la propia magia envolvía los aposentos. El califa se apartó unos pasos y contempló los movimientos sensuales de Nabila. Seguía sonriendo. Un pinchazo en su estómago transformó su sonrisa en una mueca de dolor pasajera. Ella entornó los ojos. Muhammad le hizo un gesto para que continuara con su ritual mientras él absorbía todo el líquido que quedaba en su copa. Nabila se movía hacia la derecha y hacia la izquierda y el califa seguía sus movimientos con sus ojos, llevando el ritmo con su propio cuerpo. Se dibujaron sombras al fondo de la sala. Le pareció que sus tíos Abu-l’Ulá y Abd al-Wahid paseaban por allí. Eso le hizo recordar que tenía que encargarse de ellos. Las sombras se diluyeron y él concentró su vista en las bailarinas y después en Nabila, noble y honorable y… bella. Una esclava regalo del más joven de sus caídes, Abou el-Djyouch, —que Allah El Más Compasivo, te tenga en el paraíso—. Abou el-Djyouch, se repitió para sí mismo, uno de los miles que murieron en Al-Uqab.

Nabila giró sobre sí misma y ladeó la cabeza. Muhammad elevó su copa hacia ella y le sonrió. Una última sonrisa antes de cerrar los ojos. Su estómago comenzó a arder.

—Maaal-ditos —dijo entre dientes—. Malditos Abuuuu-lÚlá y Abd aaaal- Wahid.

Sus piernas flaquearon. La música sonaba de manera grandiosa. Arrastrado por aquellos sonidos viajó por última vez hasta las imponentes montañas del Atlas. Disfrutó de sus frescas aguas que descendían a través de jetaras y llegaban hasta Marrakech. Por un instante se paseó por Tinmal, al-hadra al-’aliyya, lugar donde se asentó el movimiento almohade. Y contempló el alcázar y la Giralda de Sevilla y la torre Kutubiyya de Marrakech. Sintió el aroma cálido de los naranjos, los granados y las flores del jardín Agdal. Y se vio reflejado en la superficie calma de la gran buhayra del jardín Menara, el lugar al que debía haber ido a festejar su gran triunfo contra los cristianos, pero que el destino había apartado de su persona. Bailó una última vez con Fathima y se recreó en el recuerdo de su hijo y heredero, un joven elegante, de buen ver, de nariz fina y abundantes cabellos —que Allah te bendiga—. Y de súbito regresó a sus aposentos donde un fuerte dolor traspasó su alma. Miró a Nabila —¿inocente?—, responsable de su destino. Bella hasta la muerte. Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. Tragó saliva. Su boca se había quedado seca. Trató de encontrar su lecho, donde guardaba el Corán. Pero el suelo se difuminó ante él y las caras de los músicos, de las bailarinas y de los esclavos se volvieron turbias. Sintió un abrazo y un borrón verde pasó por delante de sus ojos. El dolor lo envolvió y amenazó con barrer cualquier otro sentido. Y, de pronto, todo se volvió negro y frío.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Formación de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Juntas de Infanzones de Obanos

Personaje: Varios

Comentario de "Las cartas codificadas"

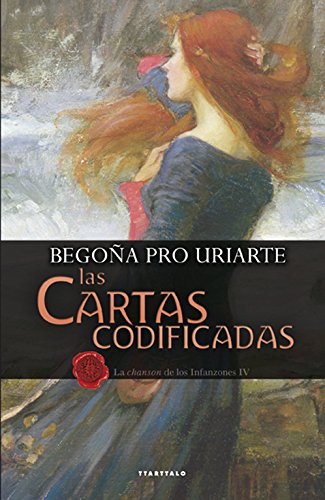

Un año después de participar en la batalla de las Navas de Tolosa, Roland Miguélez llega a Marrakech siguiendo los dictados de su corazón y el recuerdo imborrable de la esclava Nabila. Allí se encontrará con un imperio almohade decadente y peligroso. Mientras, en Pamplona, su padre Miguel de Grez continúa con su inestimable tarea de impartir justicia como miembro de las Juntas de Infanzones y con su sueño de ser algún día su buruzagi, ambición que se verá trastocada por el comportamiento agresivo de su hermano García. Pero esta actitud no será para él ni la mitad de dolorosa que el descubrimiento de unas cartas codificadas en posesión de su esposa Laraine. Porque entonces, no solo sus anhelos se van a ver comprometidos, sino también su corazón. Las cartas codificadas es la cuarta y última entrega de la saga de caballerías La chanson de los Infanzones. En ella se narran las vivencias de los primeros hombres que fundaron en la Navarra del siglo XIII las Juntas de Infanzones de Obanos, siguiendo la vida de dos de sus primeros cabos: García Almoravid y Miguel de Grez. Hombres capaces de sacrificarlo

todo por la justicia y la familia..