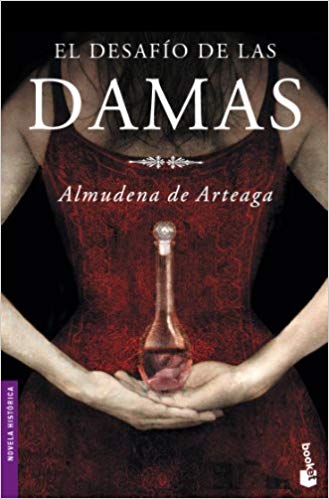

El desafío de las damas

El desafío de las damas

1

«Mas de la intención del labio

Satisfacción no se alcanza,

Si el brazo de la venganza

No es del cuerpo en agravio».

CALDERÓN DE LA BARCA,

A secreto agravio, secreta venganza

Palacio de Rodrigo de Calderón. Seis de la mañana del 31 de marzo De 1621

Doña Inés murmuró como confesándose a sí misma:

—Sólo me queda el consuelo y la insegura certeza de que la vida suele poner las cosas en su lugar.

Otro alarido resonó en la plaza. Un escalofrío recorrió todo mi ser, entrando por el dedo meñique de mi pie hasta llegar a la nuca, tal y como un rayo en plena tormenta traspasa al incauto que no se cubre eludiendo su abrasar.

Embozada en la capa, procuraba guarecerme de la escarcha matinal, pero el grueso paño se hacía fina seda. En mi pecho sentía incrustadas estalactitas de hielo imposibles de derretir usurpando el lugar de mi corazón.

El frío no era nada comparado con el miedo, al verme obligada a permanecer agazapada al pie de esa torre. La misma que se erigía sobre la que en su día fue la casa de la mujer que me acompañaba, y que ahora era el presidio de su propio esposo. Me esforzaba en adivinar sus pensamientos, sin duda sueños de antaño que se tornaban pesadillas más dolorosas aún que el grito que acababa de trepanar nuestras desconsoladas ánimas.

El amanecer descorría los telones que aquella noche nos brindaba con su lúgubre escenario. Como en los días anteriores, la claridad marcaría el momento preciso para desaparecer entre la penumbra de las sombras. No era la primera vez que sufríamos el lento transcurrir de las horas a la intemperie, y sabía que intentar convencer a la dueña de aquellas palabras para un repentino cambio de planes no serviría de nada.

La gruesa reja que nacía a ras del suelo para levantar apenas cuatro palmos se había convertido para mi cómplice de avatares en una especie de confesionario insomne. Yo, lejos de secundar su extraña devoción, sentía que los párpados me pesaban como si las pestañas se me hubiesen pegado las unas a las otras.

A pesar de ello, tenía que soportarlo como fuese, ya que mi propio esposo como el suyo se hallaba preso en el mismo calabozo. Mi señor don Ruy, por haber violado una vez más el destierro al que le habían condenado. ¡Por qué había de ser tan terco! ¡Sólo eran seis meses los que debía alejarse, a tan sólo 20 leguas de la villa y corte! Pero como todos los caballeros y nobles del momento, se pasaba por el forro de su capa cualquier condena que se le impusiese. Ésta era la tercera vez que le sorprendían ignorando al Santo Oficio, y cansados de tanto descaro, le prendieron como a un vulgar pícaro.

A pesar de todo, albergaba la certeza absoluta de que, al igual que mi esposo saldría en poco tiempo, no pasaría lo mismo con el señor de la mujer que tenía a mi lado. Gaspar de Guzmán, el conde de Olivares, le había mirado con ojeriza, y de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que el rey nuestro señor Felipe III se sintió enfermo, el tirano andaba susurrando al príncipe mil y una patrañas que le alertaban en contra de todos los que un día sirvieron a su padre con fidelidad.

No alcanzaba a comprender el empeño de doña Inés en ahondar y prolongar el sufrimiento que desde hacía muchos meses les vino en gracia, pero lo cierto era que ya nadie la acompañaba en sus tristes aventuras nocturnas por miedo a las represalias. Al saber que Ruy moraba en el mismo calabozo que el marqués de Siete Iglesias, decidí secundarla el tiempo que durase nuestra pena común.

Desde que a Rodrigo de Calderón, su señor esposo, le prendieron en aquella misma casa arrancándole de sus brazos y los de sus hijos, aquella buena mujer había perseguido al preso dando tumbos de un lado a otro de España.

Primero le siguió hasta la fortaleza de Medina del Campo, y más tarde a la de Montánchez. Desde allí se trasladó a Santorcaz para malvivir en los mismos calabozos que un día albergaron a mi bisabuela la princesa de Éboli, y finalmente, cansada de tanto trasiego, vio cómo el odio de sus captores les inducía a traerle de regreso al primer lugar donde coartaron su libertad, encadenándole a los muros de las que un día fueron las bodegas de su propia casa palacio en plena villa y corte de Madrid.

Le acusaban de 244 cargos de faltas, y de abusos en el desempeño de su cargo como secretario de cámara de Felipe III. De hechizos y desacatos contra el rey y la reina, de haber aumentado su fortuna de forma extraña y, para más inri, del asesinato de Francisco de Xuara y otros tantos. Todas y cada una de las acusaciones parecían tan absurdas como infundadas. Y la mayor embustera de todos los testigos que declararon fue nada menos que la mujer del conde de Olivares, Inés de Zúñiga, pues aseguraba que como dama de la reina Margarita presenció cómo aquel desgraciado la había envenenado, apresurando su muerte y dejando a nuestro rey viudo con más premura de la esperada.

De nada sirvieron nuestras súplicas, las del padre Francisco o las del cardenal Gabriel de Tejo. De menos la fundamentada defensa de su abogado, Bartolomé de Tripiana, ya que todo lo que dijo cayó en saco roto, a pesar de que ni uno solo de los muchos declarantes en contra de Rodrigo dio una prueba de los delitos de los que se le acusaban. Al final, todo lo argumentado fueron presunciones que le empujaron a un abismo de tormentos con aguas, cordeles y garrotes segnn la forma acostumbrada.

La cantidad, calidad y posible benevolencia en la pena la reservaba para sí el Santo Oficio. ¿Era así como pretendía administrar con justicia? No era de extrañar que nadie lo respetase sino por miedo.

Esa misma tarde, con mucho sigilo y secreto, nos enteramos de que la hora para ejecutar la sentencia se adelantaba. Sin duda temían que muchos de los que ya pedían su perdón, considerando suficientes los castigos, privaciones de bienes y menoscabos de honor que le infligieron, se revelasen ante tanta y tan grande injusticia.

Doña Inés me había enseñado la sentencia, salpicada de lágrimas que habían emborronado la tinta. Lo que más impresionaba era la dureza con que afrontaba su incierto destino. Aquella noche sólo habíamos ido a ver si sobrevivía a esta nueva tortura. No era la primera a la que le condenaban, pero su deteriorado estado nos hacía suponer lo peor; ahora sólo esperábamos que lo trajesen de vuelta al calabozo.

¡Qué podíamos hacer por él! Cualquiera que nos reconociese en tan lamentable estado quedaría perplejo. Las dos esposas nobles de los convictos apresados, tiradas como vulgares pedigüeñas al borde de una calleja, aguardando el amanecer. Menos mal que el miedo de la insegura villa al anochecer guarecía a nuestros más allegados en sus casas como a conejos en sus madrigueras.

Tentada estaba de desistir. ¡Allá mi señor don Ruy con sus caprichos y consecuencias! Ya era mayorcito, y yo, como su mujer, no podría hacer más de lo que su abuela, la duquesa del Infantado, conseguía en el alcázar suplicando los favores de unos y otros para escamotear a su caprichoso nieto de cumplir con las penas impuestas. ¡Siempre protegiéndole! ¡Cómo pretendía hacer un hombre de él!

En un momento de debilidad me levanté dispuesta a regresar a casa. Miré de nuevo a mi cómplice. La marquesa de Siete Iglesias, como casi todas las noches, llevaba cerca de tres horas entumecida y en cuclillas aferrada a los barrotes. Sus finos dedos desenguantados se tornaban amoratados, no tanto por el frío como por la fuerza con la que se asían al hierro esperando el final del tormento de Rodrigo de Calderón.

Desesperada, el cansancio y el cargo de conciencia por abandonarla vencieron a la repugnancia que los orines del suelo enfangado pudiese darme, así que, poniendo cuidado en que mi capa cubriese la parte postrera de mi sayo, me senté de nuevo en el suelo junto al ventanuco. Aproveché el respaldo de congelado granito que formaba la pared para apoyar mi espalda.

De soslayo pude observar su faz desencajada, demacrada y blanquecina. Enmarcada por el filo de su oscura capucha, se parecía a la muerte. Tenía las lágrimas congeladas sobre sus mejillas y sus ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos para mostrar una mirada oscura y apagada. Toda su casa y bienes les habían sido confiscados, y ahora vivía con sus hijos refugiada en el palacio de estilo herreriano que nuestra abuela mandó construir junto a San Andrés.

Mi señor don Ruy, desde un agujero que había en la puerta de su calabozo, podía ver lo que acontecía en la contigua sala de tortura. Como un cuenta-cuentos en la plazoleta de un pueblo, comenzó a narrarnos lo que sucedía intercalando sepulcrales silencios con sibilinos susurros casi inaudibles. Al principio todo fue calmado.

—Desde que han encendido la chimenea, lo veo con mayor claridad. Reconozco al verdugo. Es Pedro Soria. No temáis, doña Inés, porque la saña de éste es mucho menor que la de otros de sus desalmados compañeros de oficio. Su mano no ha de ser tan dura, ya que vuestro señor esposo no opone resistencia alguna.

Doña Inés se sonó.

—No culpo a la mano que ejecuta, sino a la que sentenció. Ruy prosiguió sigilosamente

—Don Rodrigo se ha tumbado en silencio sobre el potro mientras aguarda a que le ciñan los cordeles a los brazos y las piernas.

Una mueca de dolor se dibujó en el semblante de doña Inés.

Oímos el primer grito y todos quedamos en silencio. Doña Inés se aferró ann más a la reja.

—¿Qué veis? Por Dios.

—¿Por qué queréis haceros solidaria en la tortura?

—¡Es cosa mía! ¡No oséis omitir nada porque sólo me siento capaz de ayudarle con mi pena! ¡Si pudiese estar en su lugar!

Como todos, en esos tiempos dramatizaba hasta el punto de ansiar el martirio. El susurro oscuro e invisible de don Ruy continuó informándonos.

—A las preguntas de los magistrados contesta que no tiene más que confesar, y a la acusación del envenenamiento de la reina, que no sabe de veneno alguno sino el de Solimán, ni de hechizo que se sepa.

Por un segundo se dibujó una sonrisa melancólica en el rostro de doña Inés.

—¡Si de alquimia sólo sabe que perfumándome la camisa en demasía los otros le aborrecen! Es el único secreto de la madre Naturaleza que conoce. ¡Si es que a eso le llaman hechizo, todas somos brujas!

Tuve que taparle la boca y arrancarla de la reja para escondernos en un tenebroso soportal. Los cascos de una carroza tronaban al principio de la calle.

Al segundo la vimos pasar despacio. De su interior manaban las hirientes carcajadas de una mujer, ahondando con recochineo en nuestra penuria. Pasó como una ráfaga de cierzo frente a nosotros.

La luz de los faroles del carruaje nos permitió vislumbrar a la dueña de esa endiablada risa: era Francisca Tabora, una noble portuguesa llegada hacía poco a la corte, que, encaramada al regazo de su acompañante, parecía disfrutar con las faldas alzadas. El escudo de armas que tenía pintada la portezuela de la carroza delataba la identidad de su ocupante: el conde de Villamediana.

—Ahí va don Juan. ¿Cómo es capaz de pasar justo esta noche frente al lugar donde sabe que torturan a un amigo?

—La carne es débil, y quizá ni siquiera lo recuerde. Unos tanto divertimento y otros tan injusto castigo. ¡Y pensar que bajo el reinado del segundo Felipe, hace menos de medio siglo, este reino alardeaba de su integridad y costumbres cristianas! El decoro se pierde a raudales. Qué ambiciosa y puta se muestra la Portuguesa, otorgando favores a todo el caballero que a ella se arrima. No hace más de un mes que llegó desde Lisboa junto a su marido y ya se cuentan con los dedos de una mano sus amantes. ¿No están lo bastante nutridas las mancebías como para que las damas se dediquen ahora a similares menesteres?

Doña Inés se apretó el sayo como queriendo estrangular su rabia ante mis frívolos comentarios.

—Soltáis la lengua con demasiada facilidad.

—¿Por qué decís eso?

Dudó un segundo y prefirió callar.

—Preguntadle a vuestro esposo por ella, quizá él también esté disfrutando de sus encantos.

Fruncí el ceño, creyendo entender su insinuación, y preferí olvidar lo dicho. Al oír la voz del susodicho, corrimos de nuevo a la reja. Su voz, tan grave como ignorante de nuestra momentánea ausencia, seguía parloteando.

—A las preguntas sobre Francisco de Xuara, dice don Rodrigo que no hay delito sin cadáver, y añade que sabe por lengua de otros que un tal Alonso de Carvajal perseguía desde hacía tiempo al supuesto asesinado por alcahuete y que ahora nadie da con él por haber huido a Francia. ¡Qué novedad! No hay alma en la corte que lo ignore.

Ruy procuraba narrarlo como si don Rodrigo estuviese tan sólo siendo interrogado por un tribunal, pero las dos sabíamos que algo más se cocía por los temblores de voz que de vez en cuando le asaltaban. Doña Inés le interrumpió.

—Al preguntarle, ¿no le hieren?

Ruy rompió el gélido silencio haciendo oídos sordos.

—Ahora arremeten verbalmente contra él. Le preguntan por el paje de mi abuelo el duque de Lerma.

De éste sí habían hallado su cadáver no hacía mucho tiempo, y en vista de la falta del primero, decidieron achacárselo a don Rodrigo. Ruy prosiguió.

—Contesta que nunca supo de ese hombre hasta que el mismo Lerma se lo transmitió por escrito, y que nunca asesinaría a un paje de este gran señor, pues no olvida que él mismo llegó a España con ese mismo cargo en su casa. Para demostrarlo, su abogado les está mostrando la carta, pero ni jueces ni verdugos se molestan en mirar.

Silencio.

—¡Ahora mientan a otro desgraciado! Nos miramos sorprendidas.

—¿Quién?

La voz de mi señor esposo nos contestó de inmediato.

—Eugenio Oliveira. Doña Inés sólo musitó

—¡Es como si quisieran cargarle todos los muertos del reino! El fingir de don Ruy se descubrió al no poder contenerse más.

—¡Dios nos ampare! Si siguen así, esta vez no lo resistirá, y ann falta la acusación del envenenamiento de la reina Margarita.

Sobrecogidas por el dolor, aguantamos en silencio media hora más, entre alarido y alarido, hasta que oímos como la puerta se abría repentinamente. Nos echamos a un lado para que nuestras sombras no nos delatasen. Fue entonces cuando pudimos escuchar claramente la voz mustia de don Rodrigo invocando a Dios como testigo y suplicando misericordia.

Al sentir que el calabozo quedaba de nuevo en penumbra, doña Inés se asomó al ventanuco llena de curiosidad, como queriendo ver cual gato en la oscuridad.

—¿Lo devolvieron?

Ruy le contestó de inmediato.

—No, sólo vinieron a por el crucifijo que tiene colgado sobre el catre. La voz de doña Inés se ahogó entre las congojas de su gaznate.

—Me lo matan sin culpa justo ahora que todos piden su perdón.

Ante la evidencia, me sentí incapaz de consolarla. Tal y como estaba, sólo pude posarle mis manos sobre los hombros.

Finalizaba el orto cuando se abrió de nuevo la puerta y entraron arrastrándole; atisbamos desde una esquina del ventanuco del calabozo, esta vez aun a riesgo de ser descubiertas.

Sentaron al reo sobre una mesa para que firmase la declaración, pero, incapaz ni siquiera de mantener la pluma entre sus dedos, se tambaleó resbalándose a punto de caerse. Al no signar don Rodrigo, lo hicieron por él dos testigos ante Lázaro de los Ríos. Era como si de repente aquellos desalmados, cansados de infligir dolor, quisiesen terminar lo más rápido posible para marcharse a casa.

Para tumbarle sobre el catre le levantaron en volandas entre el verdugo y el mismo don Ruy. Estaba empapado por los cuartillos de agua que le debieron de arrojar para mantenerle espabilado, pero ni siquiera tiritaba. Recogieron legajos, pluma y tintero, y desaparecieron.

La traicionera luz delataba las heridas de las vueltas de cordel, que le habían sesgado la piel descarnándole tobillos, muñecas, brazos y muslos hasta saltarle muchas venas y quebrarle un par de huesos. De un ojo le manaba mucha sangre por algún otro martirio que don Ruy no llegó a contarnos, y se adivinaba por la quemazón el hierro al rojo que dibujaba sus contornos.

Una vez solos, doña Inés increpó a don Ruy.

—Si el verdugo no llega a ser tan benévolo como dijisteis en su afán con el garrote, no le quedarían miembros pegados al cuerpo. ¡Decidme por Dios si respira!

Don Ruy, posando el oído sobre su pecho desnudo, contestó:

—¿Creéis que, si no lo hiciera, se hubiesen molestado en traerlo de vuelta? Ann respira, mi señora, y si pluguiera a Dios prolongar la vida del rey nuestro señor, habría una posibilidad de salvación.

Respaldé este pensamiento.

—Es seguro que así será. Rezo al Santísimo Sacramento que está expuesto en los altares para que dé con un palmo de narices a los lobos que rodean el tálamo real a la espera de su muerte pujando por privanzas y herencias.

Una de nuestras doncellas, llamada Joaquina, se acercó presurosa.

—Mis señoras, hemos de irnos. La carroza os aguarda a la vuelta de la esquina.

Doña Inés se levantaba al son de las campanadas que indicaban la hora cuando inesperadamente escuchó la voz quebrada de don Rodrigo.

—¿Qué hora es? —dijo el recién torturado nada más recuperar la conciencia.

—Las nueve de la mañana —contestó expectante su mujer. El hombre, desde su lecho, esbozó una mueca con visos de dolorosa sonrisa.

—Inés, desde cuándo estáis aquí. ¿Otra noche en vela por mi causa? Id a dormir, que nuestros hijos deben de estar a punto de despertar y os necesitan.

Al no contestar ella, él prosiguió lenta y pausadamente. Hablaba tan bajo que casi susurraba.

—¿Qué oigo? ¿Por qué no cesan las campanas?

Doña Inés se limpió las mejillas con la bocamanga para concentrarse en el toque. Un hilo de voz rompió el aterrador silencio que se hizo tanto en la calle como en el calabozo.

—Tañen a difunto.

Fue don Rodrigo el que, a pesar de su estado, pudo pronunciar la gélida idea que surcaba nuestras mentes.

—¡El rey ha muerto, yo soy muerto también!

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Borbones

Acontecimiento: Varios

Personaje: Gaspar Guzman de Pimentel

Comentario de "El desafío de las damas"

Por aquel tiempo, el rey Felipe III estaba a punto de morir. Su descendiente, el futuro Felipe IV, casado con Isabel de Borbón, se preparaba para sucederle en el trono de España, dejándose aconsejar exclusivamente por Gaspar de Guzmán, conde de Olivares.

Eran períodos de contrastes sociales y políticos. El desorden entre pueblo, nobleza y clero en el que los hombres y mujeres de aquel momento estaban inmersos estimulaba las plumas, los pinceles y los cinceles de los más prósperos escritores, pintores y escultores, aguzando su creatividad.

Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y Villegas, Luis de Góngora y Argote, sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega y otros tantos lidiaban entre sí tornando la palabra escrita en mordaces pensamientos, mientras que el florecimiento artístico de pintores como Diego Rodríguez de Gilva y Velázquez, Francisco de Zurbarán, Pedro Pablo Rubens o fray Juan Sánchez de Cotán reflejaba con contrastes, formas y colores la cruda realidad.

Desde los magistrados más meritorios a los pícaros más miserables eludían la ley y sus observancias rebelándose al unísono contra la severa moral que desde tiempos de los Reyes Católicos había imperado en Castilla. El ansia de estos hombres por rescatar la dignidad perdida les confundía, y con demasiada frecuencia alteraban el orden de los valores morales que hasta entonces habían servido de sólido pilar a sus frívolas conductas.

Claro ejemplo de ello fue la proliferación de duelos. Los mismos caballeros que se batían por la mañana por un motivo absurdo consentían de buen grado al atardecer en verdaderos delitos contra su honor. A pocos metros del alcázar de Madrid se batallaban riñas, se violaban conventos, se pergeñaban embustes y se saqueaban iglesias. El oficio de matador era el mejor pagado.

Las representaciones teatrales en las corralas descritas por muchos hasta entonces como las antesalas del infierno representaban comedias y sátiras sobre la ambición, el poder, la falsa moral y el dinero, desplazando a un rincón del olvido los autos sacramentales de antaño. El breve fulgor de una vida que caminaba por senderos zigzagueantes hacia una muerte tan probable como cercana atormentaba a los residentes de esta corte barroca, ahogándolos con sus retorcidos tentáculos en una decadencia sólo comparable con la más cruel epidemia de lepra.