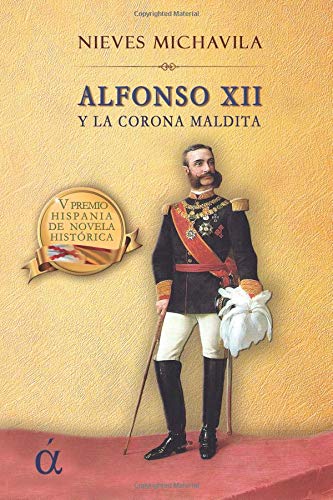

Alfonso XII y la corona maldita

Alfonso XII y la corona maldita

Capítulo 1

Asesinato

Amalia abrazaba con fuerza a sus hijos Federico y Enrique temiendo que en cualquier momento la puerta fuese derribada. No había tiempo para entender, para buscar explicaciones… ¿Era el final? No podía permitirse llorar ni flaquear. Enrique escondía la cabeza entre el faldón del camisón de su madre buscando el refugio que clamaba esa realidad incomprensible pero cierta. Federico, tres años mayor que Enrique, de diez, intentaba aferrarse a las enseñanzas de su padre acerca del valor, hombría y honor propios de un oficial de artillería como el que llegaría a ser. Callaba, parecía no respirar siquiera. Cualquier ruido les delataría. La joven criada Silvestra permanecía agazapada al lado de su señora sin parar de implorar ayuda divina. Un disparo… Los cuatro se estremecieron. Enseguida comprendieron el trágico alcance de lo ocurrido. Los tres sargentos armados de carabinas

que habían irrumpido en la vivienda del coronel Puig y su familia habían hecho blanco.

—Hay que darle el tiro de gracia —gritó uno de ellos.

—No le deis el tiro de gracia. Ha sido muy bueno con nosotros…

Amalia y sus hijos escuchaban espantados lo acontecido al cabeza de familia. Sabían que vivía y no podían auxiliarle. Con el dolor y la impotencia se mezclaba el terror suscitado por las palabras amenazadoras de los sargentos gritando que había que ir a matar a los niños. Entonces oyeron la voz salvadora del asistente que se interponía entre ellos y la puerta.

—¡Tendréis que matarme a mí primero!

—Pero, ¿por qué?

Marinieves casi no se atrevía a preguntar en voz alta a su abuelita Concha. No quería ver morir de nuevo a su tatarabuelo en su mente infantil que intentaba justificar esta barbarie como algo propio de ser militar. Odiaba por ello a los militares, pese a que su abuelita se sentía tan preciada de provenir de un linaje de militares.

—Esto fue en la rebelión de los sargentos, en el cuartel de San Gil de Madrid. Mi abuelo era coronel.

A sus cinco años Marinieves se esforzaba en comprender aquello. Le gustaban más las historias que contaba su abuelita acerca de que eran veintidós hermanos, algo también difícil de imaginar, aunque su abuelita le aclaraba que morían muchos al poco de nacer. Explicaba cómo llegaron a juntarse tres amas de cría y era tan habitual en su casa la celebración de bautizos como de funerales. Quería comprender todo lo relatado por su abuelita porque le acercaba a su país de origen, España, de la que no tenía recuerdos, al haber llegado a Colombia con menos de tres años.

Le divertían mucho las aventuras de los hermanos de la abuelita, aunque la mayoría tuvo un final trágico. Murieron muchos hermanos jóvenes de tisis, y ella explicaba cómo se expuso a la enfermedad atendiéndoles hasta el último momento. Lloraba al recordarlo. Pero se animaba al evocar a su madre, una mujer menuda, alegre y muy bella que cuidaba mucho su frágil cutis reacio a soportar la temperatura invernal y por ello recurría a bañárselo en leche para hidratarlo. Explicaba cómo todos los días acudía a casa la peluquera a arreglarla, y que solían salir todas las tardes o bien al teatro, a los toros, al circo si hubiera o al cine mudo, que ya empezaba a estar de moda. También se explayaba en detallar los tres platos que se servían en su casa, y la costumbre de que primero comían los criados y luego ellos. Les habían enseñado a tratar a la servidumbre con respeto y consideración, y esta norma nunca dejó de ponerla en práctica a lo largo de su vida, aunque no siempre se lo agradecían, sino más bien se aprovechaban de su ingenuidad.

Su padre en cambio era muy estricto. Un militar imponente y alto al que ella no se atrevía a sostenerle la mirada. Se refugiaba en su madre, la cual solía tapar las calaveradas de sus hijos y sus

deudas de juego, que en alguna ocasión ella sufragó empeñando algunas de sus alhajas para evitar el escándalo y que su marido se enterara. Lo amaba profundamente y conocía la existencia de un

pasado sellado por un juramento. Mencionarle a Federico el asesinato de su padre era un tema tabú y procuraba no tocarlo.

Concha y su hermana Carmen eran las pequeñas de la casa y gozaban de especiales atenciones de su madre. Concepción disfrutaba con sus hijas peinándolas y colocándoles sombreritos y lazos distintos cada día. Les enseñaba las manualidades propias de las chicas nacidas en la última década del siglo XIX. Ella misma había bordado en oro un cuadro de la Inmaculada Concepción cuando estudiaba en el colegio de las Clarisas de Molina de Aragón, su tierra natal, en 1869, a los dieciocho.

Marinieves apreciaba los detallados relatos de su abuelita y le gustaba verla sonreír al recordar esos tiempos de gloria y esplendor.

—La reina Isabel II habló con la viuda y los dos niños. A mi padre lo nombró alférez a los trece años. También quería hacerlo con Enrique, mi tío. Mi padre nunca quiso aceptar y le dijo a la reina

que estudiaría los años necesarios para no deberle nada.

Las palabras de la abuelita Concha eran acogidas ávidamente por su nieta, que apenas unos meses antes había visto en la televisión cómo un astronauta pisaba la luna por primera vez. Era una época de cambios, de inicio de exploración al espacio. Le atraía inmensamente la posibilidad de llegar a hacerlo algún día y su mente inquieta la llevaba a fantasear sobre las posibilidades del futuro. Sin embargo, esa curiosidad insaciable no se limitaba a épocas venideras. Con su abuelita tenía la oportunidad de acceder a todo un mundo desconocido perteneciente al pasado. Sus relatos la trasladaban a épocas que no había podido conocer. Intentaba imaginar a esa reina de España preguntándose qué habría sido de ella y del resto de reyes. Un general llamado Franco mandaba en España porque había ganado una guerra civil. La historia de su país le era muy confusa y ansiaba ir allí para que se la enseñaran. Vivían en una república y no había reyes. Pero tampoco en España los había sin ser república… Y el padre de su abuelita se había relacionado con la reina que se mostraba tan bondadosa con su familia. No sería hace tantos años… ¿Quién había sido esa reina Isabel II y por qué en España no mandaba un rey, sino un general?

Isabel II repasaba mentalmente las palabras que tenía que decir mientras la terminaban de peinar y dar los últimos detalles a su arreglo personal sus criadas palatinas expertas en disimular los estragos causados en su reina por las noches de lujuria a que solía entregarse en compañía de los mancebos proporcionados por su grupo de alcahuetas expertas en la caza de servidores nocturnos dispuestos a satisfacer la libido de su señora cuando no estaba disponible el elegido que bajo el nombre de amor desfogaba sus apetencias sexuales, llenando el vacío del tedio impuesto por su vida de reina. No se atenía a horarios y nunca recibía a sus ministros antes del mediodía, cuando se levantaba si había dormido lo suficiente, aunque muchas veces les hacía esperar más tiempo. Vivía principalmente en las noches dándose sus escapadas de incógnito para acceder a lugares no adecuados a la prosopopeya real. A ella le gustaba lo popular y nunca mostró majestad alguna tanto por su forma llana de hablar como por sus escasos modales, propios de una educación descuidada en manos de ayas que dedicaban muy poco a cultivar la inteligencia y mucho al chismorreo y complacencia de la niña regentada con su madre expulsada de España cuando ella tenía diez años. No fue nunca capaz de escribir más de una frase sin faltas de ortografía y nadie la forzó a estudiar, dejándola totalmente libre de disciplina e iniciándola en los vicios desde temprana edad, logrando sus inductores ejercer poder sobre ella.

En 1866, a sus treinta y cinco años, Isabel parecía tener muchos más debido a su obesidad propiciada en parte por su glotonería auspiciada por sus servidores ansiosos de complacerla y obtener su favor. A esto se unía su historial de múltiples embarazos de los que no se podía achacar responsabilidad alguna a su cónyuge y primo hermano, Francisco de Asís, incapaz de soportar la humillación pública continua de los amantes de turno de la esposa que tanto le costó conseguir mediante las intrigas de su padre, el infante Francisco de Paula, del que siempre se dijo era hijo de Manuel Godoy, favorito de sus abuelos la reina María Luisa y el rey Carlos IV, que llegaron a convertir a Godoy en el hombre más poderoso de España en aquella corte.

Desde pequeño supo Francisco de Asís que su esposa sería su prima Isabel, hija de su tío el rey Fernando VII, muy cercano a su hermano Francisco de Paula, el menor de los hijos del rey Carlos IV y la casquivana María Luisa. La historia parecía repetirse con sus nietos Isabel II y Francisco de Asís, cuya sexualidad siempre quedó en entredicho, contándose en los sumideros que orinaba sentado y recibiendo por ello el apodo de Paco Natillas.

Los trabajos de sus padres, el infante Francisco de Paula y Luisa Carlota, se habían iniciado desde que la hermana de esta, Cristina, fuera madre por primera vez, en 1830. Tres años después moriría el rey Fernando VII, pasando Cristina a ser regente de su primogénita Isabel, hermana mayor de Luisa Fernanda. Se iniciaba la primera guerra carlista entre los partidarios del hermano de Fernando

VII, Carlos Isidro, y los de la pequeña Isabel II. Francisco de Asís nunca fue aceptado por su prima, que se resistió cuanto pudo a este arreglo matrimonial pactado conjuntamente con la boda de su hermana Luisa Fernanda con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Este último aspiraba a reinar contando con la seguridad de que Isabel II no dejaría descendencia con este cónyuge que no dejaba lugar a dudas de su orientación sexual contraria a la concepción convencional. Pero no imaginaba Antonio de Orleans que su cuñada Isabel recurriría a métodos de fertilización asistida mediante una larga lista de amantes y servidores sexuales que no daban abasto en la tarea de complacer su desacerbado apetito sexual, cumpliendo a la vez su cometido principal de reina: procrear vástagos reales, al menos por la rama materna, puesto que de la paterna poco o nada podía certificarse.

Para Francisco de Asís el comportamiento de su esposa era intolerable. Pactaba con los carlistas con el fin de destronarla y sacar un beneficio a cambio. Vivía conspirando e intentando descubrir la identidad del padre de turno de la prole de la reina. En más de una ocasión se negó a presentar en público al recién nacido para no prestarse a esa pantomima, y tuvo que ser llamado al orden cuando ambos decidieron separarse durante un tiempo que supuso un escándalo inaceptable para la monarquía. Desde entonces tuvieron que acostumbrarse a vivir en ese estado de guerra continua, y ya iban a cumplirse veinte años de esa tortura desde su casamiento, cuando Isabel apenas tenía dieciséis años.

En junio de 1866 los hijos de Isabel II eran: la infanta Isabel, de catorce años, atribuida a José Ruiz de Arana; el príncipe Alfonso, de ocho años, de quien se rumoreó hasta la saciedad que era hijo del oficial de ingenieros Enrique Puigmoltó y Mayans; la infanta Pilar, de cinco años recién cumplidos; la infanta Paz, de cuatro, y la infanta Eulalia, de dos, que se decía que eran hijas de Miguel Tenorio de Castilla. En cuanto al último vástago nacido cuatro meses antes, llamado Leopoldo, no hubo tiempo de hacer conjeturas sobre su progenitor, pues sobrevivió apenas unos veinte días.

Los azules y fríos ojos de Isabel poseían un extraño influjo sobre el blanco de su mirada, que parecía atravesar con descaro al blanco de sus apetencias. Sus criadas revoloteaban por el salón dando un último toque al cancán de su vestido y disimulando el escote de sus abultados pechos para que luciera regia, pero a su vez sencilla en esta entrevista que iban a realizar con la viuda y huérfanos del coronel de artillería Federico Puig Romero. Se había acordado llamarles a palacio para demostrarles todo el apoyo y protección que merecían después del terrible crimen del que habían sido testigos. En esto no hubo la menor dificultad para que ella y el rey consorte se pusieran de acuerdo. En realidad iniciaron sus acuerdos dos años antes en lo relativo a estrechar relaciones con su primo carlista Carlos Luis, convertido poco después en su amante secreto. Mientras se terminaba el recogido de su cabello, a lado y lado de su perenne raya al medio, escribía raudamente

una nota que su dama de confianza se encargaría de hacerle llegar: «Carlos Luis de mi vida, toma mis besos. Te esperan muchos más». Justo a tiempo. Ya entraba en el aposento Paco Natillas luciendo impecable un traje blanco a medida. Cuidaba mucho su menuda figura que tenía la prestancia de la que carecía en absoluto Isabel. Sus facciones agradables y correctas, con bigote de moda que le confería un aire señorial y atractivo, eran acompañadas de finos modales y esmerada forma de hablar que dejaba a la vista su alto nivel cultural, como buen lector que era. El contraste ejercido con su prima y esposa era más que notorio al emparejarse para dirigirse juntos a la sala de audiencias con la solemnidad que el caso requería. Lo habían ensayado varias veces y tenían muy claro cuál era el papel que debían desempeñar en esta entrevista con la familia del difunto coronel Puig acompañada por el primo hermano de este, Félix Martín Romero, esposo de la nieta del valido Manuel Godoy.

El primero de julio toda la prensa de España recogía la noticia de esta entrevista producida apenas una semana después de la terrible jornada del 22 de junio de 1866 que ensangrentó las calles de Madrid tras iniciarse la sublevación de los sargentos de artillería contra sus jefes en el cuartel de San Gil, muy cercano a palacio, donde era coronel del 5º regimiento de artillería Federico Puig Romero. El diario oficial no aportó ningún detalle sobre cómo habían ocurrido las muertes de él y otros seis oficiales de artillería. Mientras se esperaba la versión oficial que nunca llegó, los periódicos iban dando las noticias que llegaban sobre estas muertes. Y sobre Federico Puig Romero se iban publicando diferentes versiones a lo largo de los días, ninguna coincidente con los hechos que habían vivido junto a él su esposa e hijos, que debían callar y acatar lo que el gobierno les había asegurado acerca de la conveniencia de que se divulgara una muerte heroica, en medio de la sublevación y en su puesto, en lugar de saberse que había sido asesinado con alevosía y premeditación en su casa, sin armas y sin opción a nada. Habían dado su promesa y la cumplirían. Y la reina también lo haría, puesto que se había publicado en toda la prensa cómo derramaban lágrimas ella y Francisco de Asís por la terrible suerte del malogrado coronel Puig. La viuda del coronel Puig conseguiría duplicar su pensión y sus hijos serían protegidos especialmente por la reina para que siguieran la carrera de artillería, de acuerdo a los deseos de su padre. La presencia de Félix, primo hermano materno del coronel Puig, pesó también al hallarse emparentado con la familia de Manuel Godoy, quién sabe si abuelo del rey consorte.

Amalia Romaguera intentaba aferrarse a esta esperanza de sacar adelante sus hijos contando con la protección real, pero no podía quitarse de la mente las palabras amenazadoras de los sargentos decididos a matar a los niños. ¿Por qué? Desde hacía tiempo se sabía que la situación era crítica y de un momento a otro se iba a realizar el movimiento revolucionario del que el gobierno estaba avisado. El general Leopoldo O’Donnell, presidente del gobierno y ministro de la guerra, había advertido a su esposo Federico de la inminencia de los hechos y se tomaban el máximo de precauciones. Pero cómo prever que irían a su casa, donde se hallaba con su familia, a matarle a sangre fría. Aunque hubieran contado esta versión desde el principio nadie les hubiera creído. Los sargentos defendían ideales lícitos de libertad y no eran asesinos. El cuerpo de artillería siempre se había caracterizado por la obediencia, el honor, el buen trato a los subordinados, el respeto a los jefes… Y además, Federico se había portado muy bien con ellos: siempre una palabra amable, sin hacerles sentir inferiores pero haciendo notar su autoridad, aceptada por el respeto que inspiraba su calidad humana y rectitud… ¿Por qué alguien querría matarle? ¿Y por qué el gobierno ponía especial empeño en ocultar este crimen y hacerlo parecer parte de la sublevación? ¿Solo por favorecerles? Quería convencerse de ello, pero algo dentro de sí misma se negaba a aceptarlo. ¿Y la reina? Su mala fama no encajaba con tanta generosidad hacia su familia. En eso puede que pesara la influencia familiar ligada a palacio desde que la madre de Federico, Gertrudis, fuera azafata de la segunda esposa del rey Fernando VII, padre de la actual reina. Sobre esta etapa Federico nunca quería hablar. Citaba únicamente la muerte prematura de su padre, el militar de infantería Vicente Puig, cuando él tenía tres años, quedando su madre viuda con siete hijos más el embarazo póstumo. Y nueve años después la muerte de su madre, apenas a los cuarenta, y casada en segundas nupcias con el sobrino del secretario de cámara del infante Antonio Pascual, tío de Fernando VII, Antonio Guillelmi. El nexo de Federico a los palaciegos Guillelmi siempre se mantuvo y propició que su primo Félix terminara casándose con la nieta del valido Godoy, vinculado estrechamente a la saga Guillelmi. Sí, todos esos nexos a la realeza pesaban sobre la reina. No había otra razón para que pusiera tanto interés en ayudarles, llegando a utilizar parte de su propia asignación para compensar a los huérfanos con una pensión. ¿Pero quién mandó matar a Federico? ¿Por qué el gobierno tapaba las auténticas circunstancias del asesinato desde el primer momento?

Su débil corazón se resentía cada vez que arremetía el terrible recuerdo del disparo, el golpe en el suelo del cuerpo de su marido, su agonía, el pánico de sus hijos y de ella misma… Oír cómo se lo llevaban a rastras… Las terribles horas que pasaron encerrados hasta que terminó el tiroteo expandido a todo el cuartel al poco de producirse el asesinato de Federico… La irrupción del general Serrano, encargado de asaltar el cuartel de San Gil hasta someter a los sublevados que se resistieron alcanzando las buhardillas en la trampa mortal de la que no tenían salida… Serrano les atendió y confortó, llamando hermano al coronel Puig, prometiendo vengar su muerte y haciéndoles callar sobre lo que habían visto porque no convenía… El general Serrano había sido director de artillería tiempo atrás y Federico le contaba anécdotas de aquella etapa de su amistad con Serrano, el primer favorito conocido de la reina…

A sus treinta y ocho años Amalia parecía mucho mayor. Su excesiva delgadez y la sencillez de su arreglo personal competían con las canas que sin impedimento alguno avanzaban terreno en el sencillo peinado recogido sin la menor muestra de coquetería. Era la mayor de sus hermanos y cumplió con el cometido de ser buena esposa y hacer un buen matrimonio, con un oficial de artillería, lo más distinguido de la corte, que además tenía vínculos palaciegos. Su padre, el regente de la Audiencia Territorial de Cataluña, adinerado y culto, aceptó sin rechistar este compromiso propiciado por su estrecha amistad con el ministro Luis Mayans, abuelo materno del compañero de Federico con quien había trabado amistad: Rafael Puigmoltó y Mayans. El pobre había muerto de

cólera ya hacía doce años. Su hermano, Enrique, heredaría lo correspondiente al primogénito. ¿Sería el padre del príncipe Alfonso como se decía por ahí? Federico le exigía discreción en ese punto, pues la amistad entre el padre de Amalia, Joaquín Romaguera, y el político Luis Mayans, no debía enturbiarse por este espinoso tema. Siempre citaba esto a medias, como si confirmara esa paternidad correspondiente a su amigo, pero rehuyendo ahondar en ello. A veces incluso parecía ser quien sacara el tema, para luego zanjarlo con cualquier excusa. Si Federico lo admitía, es que el oficial de ingenieros Enrique Puigmoltó y Mayans era el padre del príncipe Alfonso, el heredero de la reina. El futuro rey de España hijo del amigo de su difunto marido… No se atrevió a mencionar nada de esto a la reina cuando se entrevistó con ella, ni estaba para pensar en ese asunto en momentos tan terribles en que se decidía el futuro de sus hijos, que ya nunca podrían contar con la protección del cabeza de familia. Ella debía ser fuerte y soportar el sufrimiento que la atenazaba. Sus hijos eran lo que más importaba…

—¿Y qué pasó después?

La abuelita Concha no dejaba su labor de ganchillo mientras su nieta la escuchaba sin perder detalle de cuanto decía, sumergiéndose en ese viaje a otra época a que la conducía la anciana Concha, nostálgica de España después de tres años desde su venida. Cierto que así estaba más cerca de los hijos que habían emigrado primero, pero se seguía sintiendo extraña en un país que no era el suyo. Quizá por ello se aferraba a sus tiempos gloriosos haciéndolos llegar a su nieta, ansiosa por saber más de la tierra de la que no había logrado atesorar recuerdos. Le contaba todo cuanto ella consideraba importante de su historia familiar, transmitida como un legado a las futuras generaciones. Percibía el asesinato de su abuelo Federico como algo que había llegado a ella por un motivo importante y desconocido, sintiendo el deber de transmitir esa historia para que no se perdiera en el olvido de los tiempos. Ella se había enterado por la sirvienta que había acompañado a su abuela Amalia Romaguera cuando ocurrió el asesinato. Su padre jamás habló de esto y la única vez que se atrevió a preguntarle le quitó las ganas para siempre ante la áspera reacción que mostró con su pequeña hija cuando preguntó inocente sin esperar la fulminante mirada de su padre haciéndola callar; desde entonces no se atrevió a mirarle nunca a los ojos.

—Mi padre se casó con mi madre, Concepción, en Molina de Aragón, donde yo nací.

—¿Los veintidós nacisteis allí?

—No. Luego nos trasladamos a Zaragoza, más adelante a Teruel y finalmente a Valencia.

Marinieves no conseguía imaginar tantos hijos en una sola casa.

—¿Cabíais todos?

—Morían muchos al poco de nacer. Mi padre siempre decía que se había arruinado entre tanto bautizo y entierro. Llegaron a haber en casa tres amas de cría al tiempo. Y otros…

Temblaba la voz de la abuelita mientras brotaban imparables lágrimas empañando sus gafas y recorriendo los surcos de su rostro enmarcado por cabello totalmente encanecido. Menuda y de rasgos amables, de mirada escudriñadora y agilidad única en las manos para todo tipo de manualidades, se mostraba siempre alegre y dicharachera excepto cuando hablaba del triste final de la mayoría de sus hermanos, que rondaron los treinta, antes de caer víctimas de la tuberculosis. Todos altos, como el padre. Ella, al igual que su hermana menor Carmen, las dos pequeñas de la casa, habían heredado de su madre la corta estatura.

Imaginaba al padre de su abuelita alto como ella le describía, con una terrible mirada que helaba la sangre, y con un montón de niños muertos mientras nacían otros. Y a esos hermanos que lograron llegar a adultos aún más altos…

—¿Y le llegaba el sueldo para tantos?

—Fue militar pero se retiró después de casarse. Más adelante trabajó en Hacienda, pero eso fue después de bastantes años. Supongo que cuando la herencia se le iba acabando. En cambio, mi tío Enrique siguió la carrera militar y llegó a general de brigada. Se casó con una mujer muy distinguida. Yo asistí a la boda en Madrid, con mi hermana Carmen. Tenía un ropero impresionante, todo de París.

—¿Tu tío Enrique no tuvo hijos?

—No. Se casó ya casi a los sesenta. Nunca olvidaré ese viaje a Madrid, cuando estuvimos su casa. Me encantó conocer a su esposa. Era muy elegante y simpática.

El tío Enrique de quien hablaba la abuelita Concha era el menor de los hijos de ese abuelo asesinado por los sargentos. Marinieves reflexionaba acerca de lo poco que había faltado para que ninguno hubiera sobrevivido. Ella no existiría ni estaría hablando con su abuelita en ese instante.

—¿Y cómo se salvaron tu papá y tu tío Enrique?

—El asistente de mi abuelo protegió la puerta y dijo que antes tendrían que matarle a él. No se atrevieron a pasar.

Marinieves se preguntaba por qué no se habían atrevido con el asistente y sí con el coronel. No entendía nada, pero sí que todo eso les pasaba a los militares. Menos mal que el padre de su abuelita

había abandonado la carrera militar. La imagen de su tatarabuelo desangrándose frente a los autores del atroz crimen la estremecía. ¿Por qué ese destino tan triste? No quería preguntar más a su abuelita sobre eso, pues le hacía daño rememorar esa espantosa escena. Su especial sensibilidad le hacía revivir esos instantes como si ella fuera testigo de aquello que tan vívidamente relataba su abuelita una y otra vez, para que quedara retenido en su memoria. Era la única fiel receptora de Concha, la cual volcaba con ímpetu esos hechos que deberían seguir vivos por el sentimiento de una irracional fuerza que le imponía este ancestral deber.

Capítulo 2

Bajo el yugo de Fernando VII

El primer rey de España tras morir Franco… El 22 de noviembre de 1975 era proclamado Juan Carlos de Borbón como Juan Carlos I. A sus once años Marinieves ya había comprendido por qué en España no había rey mientras mandó Franco, el general vencedor de la Guerra Civil que en 1936 dividió a España cuando ya la monarquía había naufragado desde 1931, surgiendo una república votada democráticamente que sería abatida por generales golpistas. La victoria sobre los republicanos, después de tres añosde Guerra Civil, no devolvió a España la monarquía, sino que se aposentó el general Francisco Franco Bahamonde en el mando de una dictadura que duraría casi cuarenta años. Al morir dejaba como su sucesor a un representante de la dinastía Borbón, exiliada

ya en dos ocasiones: 1868 y 1931.

Marinieves lamentaba su ignorancia sobre la historia de su país y le hubiera gustado conocerla a fondo para comprender qué ocurría con los reyes de España para que salieran y entraran valiéndose

de las órdenes de un dictador. Su referente de monarquía era la británica, estática y al parecer respetada y considerada por sus súbditos. Pero lo de España de sacar un rey, luego una guerra, una dictadura y de nuevo un rey… ¿Por qué reyes en estas épocas? El último que conocía de España era el rey Fernando VII. Y vaya si era feo… En los grabados de su libro de historia de Colombia se percibía en su rostro el despotismo y absolutismo aludido en el capítulo que se le dedicaba. De él sabía que durante su reinado se produjo la guerra de independencia de Colombia contra el yugo español, convirtiéndose los otrora súbditos en ciudadanos de una república libre donde ya no tenían cabida los reyes.

La historia de Colombia que incluía a España abarcaba desde 1492 hasta 1819, cuando el ejército de Fernando VII fue derrotado y se perdió la Guerra de Independencia iniciada en 1810 mientras España mantenía su propia Guerra de Independencia contra los franceses desde 1808 hasta 1814, cuando Fernando VII fue restituido al trono.

Se acababan los reyes españoles en la historia de Colombia sin que Marinieves lograra ubicar a esa reina Isabel II que tuvo relación con la familia del tatarabuelo Federico Puig, asesinado en el cuartel de San Gil delante de su familia. Por ahora se conformaba con observar el grabado de Fernando VII, que no le era en absoluto indiferente. Su enorme mandíbula y belfo enmarcaban un rostro de mirada furtiva y malvada a juego con su desmesurada nariz. La impresión que le producía a Marinieves era de miedo ante esa crueldad emanada de esos ojos malévolos, así como compasión hacia quienes tuvieron que sufrir sus iras.

—Ya está resuelto. Felipe Saavedra se ha ofrecido a reemplazarme en el mando de la expedición a Francia. Bien sabía yo que era un amigo de verdad cuando le elegí para padrino de nuestro Alejandro.

La irrupción de Vicente fue tan sorpresiva para Gertrudis como la noticia que traía. Dejó la labor en la que trabajaba y quiso saber todos los detalles.

—¿Estás seguro de que eso no te traerá problemas?

—Claro que no. Ya los tiempos son distintos. Hace un año que retornó nuestro rey, y esta expedición nada tiene que ver con la de 1807. Aun así, no quiero arriesgarme ni separarme más de mi familia. Entonces dejaba dos hijos, pero ahora ya son siete. Tras Federico aún llegaron Francisco y Alejandro, y este apenas tiene cinco meses. ¿Cómo iba a dejarte sola así? Mi situación ya no es la misma de hace ocho años, y mis responsabilidades familiares pesan. Además, ya no estamos en tiempo de guerra. Todo va a cambiar a partir de ahora.

—Ya hace bastante desde que solicitaste los derechos que te corresponden de acuerdo al reglamento de junio.

—Apenas dos meses, y estas cosas llevan su tiempo. Pero no te apures, que tengo pensado algo que sirva para promocionarme más rápidamente —el entusiasmo contagioso de Vicente chocaba con la actitud realista de Gertrudis, menos confiada y más práctica que su marido. Le gustaba de él ese carácter ingenuo y optimista que no le permitía desfallecer en situaciones críticas. A veces le veía como un niño grande al que deseaba proteger. Su rostro era noble y distinguido, con un cierto aire rudo que le hacía más varonil. Leía perfectamente en sus ojos, intensos y transparentes para ella—. Nos marchamos a la corte.

Gertrudis sonrió con perplejidad. Era insólito que su marido relegara en otro una responsabilidad como la del mando de la expedición para la que estaba designado, pero lo de irse a la corte suponía un desvarío. Siempre le había ilusionado ir allí, donde hallarían más oportunidades para relacionarse y pensar en el futuro de la familia. Pero probablemente las ansias de Vicente por complacerla eran simplemente un sueño.

—Me sorprendes, Vicente. No creo que haya un militar más responsable que tú, que no te has permitido faltar un solo día a tus obligaciones. ¿Por qué de repente este cambio? ¿Con qué garantías

vamos a marcharnos a la corte si tienes aquí tu empleo?

—No eludo responsabilidades, sino al contrario. Me tomo muy en serio nuestra actual situación. No soy el único que opta a un empleo acorde a su familia numerosa. Vosotros sois lo primero en mi vida, y debo pensar seriamente en el futuro. En caso de que yo faltara, la pensión del Montepío no sería suficiente para vuestra manutención. No legaría una herencia cuantiosa y no puedo dejar de pensar en la manera de asegurar vuestro futuro. No sé si mi madre os ayudaría. Claro que está mi primo Antonio…

—Tu madre es viuda y bastante tiene con salir adelante ella. No tiene por qué hacerse cargo de nada porque tú no te vas a morir precisamente ahora que estamos en tiempo de paz. Tienes una salud envidiable, y no me gusta que te tortures así. En cuanto a tu primo Antonio…

—Puede ser una buena influencia en la corte. Él acudió a recibir a nuestro rey cuando retornó a España, y ante Su Majestad le fueron reconocidos los méritos contraídos en estos años de lucha contra el invasor.

—No dudo de sus méritos, pero con él apenas mantienes contacto. Nunca me han aceptado.

—No digas eso. Las circunstancias y nuestras carreras militares no nos han permitido acercarnos como quisiéramos, pero sé que él me quiere como yo a él. Desde pequeños estábamos muy unidos. La muerte prematura de mi tío no impidió que nos frecuentáramos. El segundo matrimonio de su madre con Andrés Pérez de Herrasti tampoco fue un obstáculo, sino al contrario. Se convirtió en un segundo padre para Antonio y fomentó en él la vocación de su carrera militar. Es un ilustre personaje muy apreciado en los medios militares que siempre se mostró conmigo cordial y dispuesto a ayudarme si algún día me hiciera falta.

Gertrudis escuchaba a Vicente sin parpadear y empezaba a sopesar la posibilidad de trasladarse a la corte.

—¿Se hallan ellos en la corte ahora?

—Quien se halla en un sitio estratégico desde junio es mi amigo Pedro Hermosilla. Nada menos que el Estado Mayor. Ya le he escrito explicándole la situación, y está dispuesto a echarme una mano sin dudarlo. Estamos muy unidos desde la expedición de 1807.

—Sí, ya lo recuerdo. El del cuerpo de ingenieros, ¿verdad?

—Ese precisamente. Él ve bastantes posibilidades si nos entrevistamos con el monarca. No olvides que a la expedición al Norte acudimos lo más florido del ejército. Los que regresamos contrajimos unos méritos que ahora Su Majestad ha de reconocer. Hermosilla me ha ofrecido alojamiento hasta que se resuelva mi nuevo destino.

El gesto de Gertrudis mostraba satisfacción y ternura hacia Vicente, henchido de orgullo ante la reacción de su amada. Le hubiera puesto el mundo y el firmamento ante sus pies con tal de lograr esa sonrisa que adoraba. Infundía en él una energía que le hacía capaz de las más grandes hazañas.

—Entonces debo comenzar con los preparativos.

—Claro que sí, querida. Voy a escribir a mi primo Antonio para ponerle en antecedentes. A Su Majestad le hablaré de él y su padre político, según me aconseja Hermosilla. Va a mejorar nuestro futuro, y por fin alcanzaremos esa estabilidad que tanto mereces. Solicitaré el traslado cuanto antes, y todo empezará para nosotros.

Brillaba como ninguna. Envidiada por las altas damas de linajes interminables, Gertrudis se desenvolvía entre ellas con la naturalidad y desenfado de quien acostumbra frecuentar elevados ambientes. La fiesta en palacio, concurrida por lo más selecto de la sociedad, incluía a lo más representativo de los Reales Ejércitos y altos cargos del gobierno. Gertrudis se hallaba a la altura y no pestañeaba ante el interrogatorio al que era sometida por algunas malintencionadas que no disimulaban su ansiedad al indagar acerca de la bella desconocida, neófita en este tipo de recepciones. Tal actitud contrastaba con el aplomo de Gertrudis. Sin dejar de sonreír ante las impertinencias de sus interlocutoras, las desarmaba con alguna salida inteligente sin darles tiempo a reaccionar.

El duque de Alagón, dignidad con que el rey había dotado a su vasallo Paquito Córdova, no perdía movimiento de la que se había convertido en el objetivo real por razones obvias. Ni siquiera había hecho falta hacerle conocer su existencia, como en tantas ocasiones en que se dedicaba a la recolección de damas menesterosas de buen ver que suponían un blanco fácil de las dádivas reales a

cambio de sus favores. A esta ardua labor entregaba su tiempo en las audiencias reales, de las que debía extender informes secretos al Deseado. Paquito Córdova sacó de su ensimismamiento a Fernando VII.

—Majestad, hacéis demasiado evidentes vuestras intenciones. Os aconsejo algo de calma.

—¿Qué esperas para empezar con tu trabajo? ¿Acaso he de ser yo quien te diga a quién has de traerme? Tú debes adelantarte a mis deseos. La he visto yo antes de que tú me informaras nada.

—No podéis comparar una situación con otra. Las damas asistentes a este sarao pertenecen a la élite, no a la categoría de necesitadas que yo os suministro.

—¿Y cuál es el problema? Basta convertirlas en necesitadas. ¿Acaso no se ha encarcelado a cuantos nos estorban?

—No tan rápido, Majestad. Antes debéis saber de quién se trata. Por lo que sé, está casada con un militar que participó en la expedición al Norte. Todo un héroe de guerra que actualmente sirve en el regimiento de Voluntarios de Santiago.

—¿Y a qué ha venido?

—A mejorar su suerte, es de suponer. Tengo entendido que cuenta con muchas amistades influyentes. Entre ellas, Andrés Pérez de Herrasti y Pulgar, héroe del sitio de Ciudad Rodrigo y perteneciente a una familia linajuda. El marido de la beldad es ese que está allí, con Pedro Hermosilla, otro de los que participaron en la expedición al Norte.

—Otros más altos han caído porque a mí me da la gana. Bonita cosa. Militar, héroe, qué bobada. Arriesgan la vida por tan poca cosa…

El duque de Alagón calibraba cuánto podría sacar en esta ocasión. Veía a Fernando, siempre renuente a mostrar apego a nada, fuera de sí, totalmente dependiente de la consecución de lo que ya

era, más que un capricho, una necesidad.

—Veo la cosa muy difícil y, francamente, pienso, con todos mis respetos hacia vuestra Real Persona, que deberíais intentar olvidar a esta mujer. No está a vuestro alcance —el gesto amenazador de Fernando le dio alas para continuar con su táctica de producir el pique real—. Aunque ya sabéis que conmigo todo es posible y, como siempre, con un muy discreto silencio. Confiad en mí, que arriesgaré mucho en esta empresa por complaceros.

—Al grano. ¿Cuánto pides por esta?

—Más despacio, Majestad. Un paso tras otro. Esto hay que planearlo con sumo cuidado. Por ahora, intentad mostrar indiferencia. Ya tendréis tiempo de explayaros cuando propicie el encuentro

con esta dama. Dejadme hacer. Nunca os he fallado.

A cierta distancia les observaban Vicente Puig y Pedro Hermosilla, que departían con otros militares.

—¿Cuándo crees que será el momento más adecuado para

presentarnos?

—Esperemos a la cena. Podríamos aprovechar este descanso del baile para pasar el rato en una de las mesas de juego. ¿O prefieres seguir embelesado con tu Gertrudis?

—Es el centro de atención. Destaca entre todas. En la vida que llevamos no hay ocasiones en que pueda lucir tan espléndida como hoy. Estoy feliz por ella, por su sueño hecho realidad. Por eso ansío ese ascenso que necesito cuanto antes. Así nuestra dicha será completa. Ella lo merece.

—Realmente, es una joya como pocas, y no te molestes conmigo porque te lo diga. Es imposible dejar de admirarla. Yo no me separaría de ella, por si acaso.

—Eso sería si yo desconfiara de ella, pero no soy el marido celoso que hace a su mujer la vida imposible, aunque se trate de alguien tan especial como Gertrudis.

—Antes no tendrías que preocuparte, pero ahora que es la sensación, no te faltarán aves de rapiña que quieran lanzar sobre ella sus garras. Pero tranquilo, porque estoy seguro de que ella sabrá hacerse respetar.

Vicente rio sin ganas la broma de su amigo. En el fondo sabía que sus palabras eran ciertas. Promoverse implicaba relacionarse y exhibir a su mujer, lo que no le hacía demasiada gracia. No había pensado en estos inconvenientes cuando decidieron venir a la corte. Se tranquilizaba pensando que su esposa era digna de la más absoluta confianza y no haría nada que pudiera poner en tela de juicio su honor. Estaba tan seguro de ella…

Quería confiar en él tanto como lo hacía Vicente, pero algo dentro de ella no estaba conforme. El rey le inspiraba rechazo, pese a las excesivas muestras de amabilidad que les dispensó a ella y a Vicente en cuanto le fueron presentados. Su acompañante, el duque de Alagón, parecía adelantarse a las intenciones de Vicente, que medía sus palabras para no desmerecer ante el rey sin atreverse a tocar el tema de su ascenso. El rey también se mostraba comedido dejando hablar a su acompañante, como si tuviera miedo a decir algo indebido. Se sentía incómoda ante su mirada ávida que acentuaba más la brutalidad de unas facciones propias de un ser primitivo que distaba muchísimo de la majestad que debía inspirar el portador de la corona. Más parecía un delincuente que un rey.

Por otra parte, no acababa de entender lo del destino temporal de Vicente en Pamplona. El rey, o mejor, el duque de Alagón, había asegurado que sería por breve tiempo y era un paso absolutamente

necesario para acceder a un empleo de categoría en la corte. Ella no sabía mucho de esas cosas, pero no estaba nada convencida con las explicaciones del duque de Alagón, a quien veía más como un charlatán de feria que como un ilustre noble del equipo asesor del rey. Quería convencerse de que todo estaba bien, de que las alabanzas a Vicente eran sinceras, de que no tardaría en firmarse el real despacho en palacio y se le avisaría cuanto antes a Vicente, que acudiría a reunirse con su familia. Esta separación no le gustaba. Sentía miedo. Quería ignorar ese instinto que la hacía temer de ese ser supremo de quien dependían todos los destinos de la nación. Afortunadamente, ellos parecían tener su favor, porque se comentaban cosas terribles de quienes caían en desgracia. Había oído muchas historias de militares encarcelados y familias arruinadas para siempre. Ese no era su caso. Pero la atormentaba esa duda que emergía de su interior y se esforzaba en disipar sin conseguirlo.

No dudaba de los méritos de su marido, pero era todo demasiado fácil y bueno para ser verdad. Vicente estaba tan ansioso por obtener ese preciado futuro que siempre le había prometido ofrecerle, que se cegaba ante lo que hubiera hecho dudar a otro. Ella no se atrevió a transmitirle sus inquietudes. Le veía tan ilusionado, tan expectante… Del Deseado se habían dicho tantas cosas buenas durante su cautiverio que no cabía creer en un posible engaño. Se le describía como una víctima, y la nación había luchado esforzadamente contra los franceses con el fin de devolver a sus manos el trono. ¿Por qué iban a ser mentiras todas las virtudes que se le atribuían? Su magnanimidad con Vicente y ella eran una prueba de ello. Pero había algo que no iba bien.

No se le quitaba de la mente esa mirada sucia que le producía repugnancia. Lo que expresaban esos ojos no se correspondía con las palabras afectuosas y ennoblecedoras del duque de Alagón. Cuando este alababa a los militares, Fernando VII no reprimía una mueca delatora de los peores sentimientos. Aunque era difícil discernir lo bueno de lo malo en un rostro tan mal forjado por la naturaleza, sañosa con unas facciones hechas a la medida de un ser brutal y mezquino. Nada que ver con el empaque y porte de su Vicente. Su mirada era diáfana y la elevaba, en tanto que la del rey la hacía sentir indigna.

El sonido del portal detuvo sus pensamientos. Seguramente ya había llegado la nueva ama de cría. Estaba tan preocupada por el pequeño Alejandro… Y más hallándose sola. No quería ni imaginar que algo malo le sucediera estando ausente su marido. El frágil cuerpecito de Alejandro no había dejado de luchar durante esos cinco meses en que apenas había tenido hora buena. Se tranquilizaba

pensando en Francisco, que también había hecho temer lo peor por su salud desde su nacimiento y ya había logrado sobrepasar los dos añitos. A lo mejor el ama de cría no era adecuada para un niño tan débil. Confiaba en que esta, de la que tanto le habían hablado, ayudaría a salir adelante a su pequeño.

Sintiendo los pasos apurados de Camila y adelantándose a su llegada a la habitación, Gertrudis le salió al paso a su fiel criada. La llevaba consigo desde su boda, aunque la conocía desde que tenía uso de razón. A ella le había hecho todo tipo de confidencias que nunca se atrevería a contar a su madre. Sin su ayuda tampoco hubiera sido posible el noviazgo con Vicente, en el que ella medió sirviéndole a él de correo y a ella de consejera sentimental. Sabía que la quería y podía confiar en ella, que veía en Gertrudis a esa niña que nunca pudo tener. El destino le había negado la posibilidad de ser madre y le arrebataba a su esposo en lo mejor de la edad. Gertrudis había canalizado todo el amor que Camila tenía dentro de sí. Nunca dejaría de agradecer a su familia haberla acogido cuando se quedó sola y sin nadie más en el mundo antes de cumplir los veinticinco. Su instrucción la igualaba en clase social a la familia de Gertrudis, que en un principio no creía oportuno que desempeñara una labor impropia en alguien perteneciente a su condición. Camila no tuvo reparo en rogarles que le permitieran ser quien se ocupara de cuidar y servir a la pequeña Gertrudis. Hubiera sido más indigno para ella recurrir a buscar un hombre que la sacara de su desventajosa situación, como hacían muchas que no sentían escrúpulos al convertirse en queridas de un hombre casado y con posibles. Su porte y facciones agradables se lo hubieran permitido, pero su dignidad no estaba en venta.

—¿Está en el salón? Ocúpate de los niños, que la atenderé enseguida.

—No es el ama de cría. El caballero que aguarda se anunció como el duque de Alagón.

—¿Qué dices? ¿Ese hombre en mi casa?

A Camila no se le escapó la expresión contrariada de Gertrudis. Ya había oído de aquel personaje cuando supo de todos los pormenores de la fiesta en palacio y de los ofrecimientos de dicho caballero en nombre del rey. Pero acudir personalmente a visitarla era mucho más de lo que podría esperarse de un pago a los méritos contraídos por Vicente Puig. También la expresión de Camila mostró preocupación. Sus miradas hablaban y se transmitían esa inquietud surgida ante una amenaza que se avecinaba. Algo no iba bien.

—Luce usted tan encantadora como en el traje de fiesta que deslumbró a todos el día en que fue presentada a Su Majestad.

—Aquello fue una ocasión excepcional. Como ya sabrá, la vida al lado de un militar está condicionada a los destinos a que pueda ser enviado en cualquier momento.

—Como el que gracias a Su Majestad ocupa ahora su marido como paso previo a una promoción en su carrera. Como verá, el rey se ocupó de que nada obstaculizara ese proceso. Yo me encargaré personalmente de agilizar la tramitación del real despacho y de inmediato hacérselo llegar a su marido, para que puedan reunirse cuanto antes. Son una bonita familia, ya con siete hijos. Aunque debo decir que su belleza no se ha deteriorado un ápice, y más bien diríase que ha ganado, porque no me imagino que pudiera ser más hermosa antes —las palabras del duque de Alagón la incomodaron. No imaginaba que el satélite del rey se atreviera a aprovechar la ausencia de su marido para intentar sacar partido de la situación. Realmente, era muy comprometida. De no estar por medio el rey, le hubiera sacado inmediatamente de su casa. La presencia de este hombrecillo no le era grata. El título nobiliario no le aportaba clase, pese a sus amanerados gestos y fingida grandilocuencia, que evidenciaban aún más la simpleza que su presencia desprendía. Gertrudis tenía que usar el mayor tacto posible para sortearle. Este, adivinando sus pensamientos, intervino oportunamente—. Disculpe si la he molestado, doña Gertrudis. No quería incomodarla. Han sido meros elogios que cualquier caballero haría a alguien como usted. Le ruego me perdone.

—Le agradezco sinceramente sus cumplidos, caballero. Pero comprenda que soy una mujer casada y decente, así que me debo a mi marido y mi familia.

—Naturalmente, señora. Y precisamente por su familia he acudido personalmente a hablar con usted en nombre del rey. Él se ha tomado mucho interés en ayudar a su marido, y por eso me he tomado la libertad de acudir a usted para tratar un asunto muy delicado que puede echar por la borda el futuro de todos ustedes.

—¿De qué está hablando?

—Lo último que deseo en el mundo es perturbar su sosiego, señora. Pero comprenda que estando su marido ausente y bajo la protección del rey, es usted la representante de su familia en estos momentos en que la honorabilidad de su marido está en juego. Y por tanto, la de Su Majestad, que ha depositado en él toda su confianza. Figúrese en qué lugar podría quedar si se descubre que protege a alguien metido en asuntos turbios.

El rostro de Gertrudis se contrajo. La honradez y sentido del honor de Vicente no admitían la menor duda para ella, que le conocía tan bien. ¿De qué se trataba todo esto? Respiró hondo y adquirió la serenidad suficiente para inquirir al que veía ya como un enemigo.

—No sé a qué se ha referido, pero sea lo que sea, no puede tratarse de Vicente. Le conozco y sé que es incapaz de nada que atente contra la justicia y el honor. Le ruego me explique claramente lo que ha venido a decirme. Estoy segura de que tiene que haber un error.

—Ay, querida señora, no sabe cuánto me agradaría que así fuera. Antes de dar el paso de acercarme a esta su casa, me he asegurado. Echavarri me lo ha informado personalmente. No sé si está usted al tanto de que es el mismísimo director del ministerio de Seguridad Pública. Echavarri es hombre de confianza de Su Majestad, y por eso no se ha atrevido a tomar cartas en asunto tan grave

que podría perjudicar el buen nombre del Deseado. Yo no dudo de la honorabilidad de su marido, y por eso es necesario que aclaremos por qué Vicente Puig se halla implicado en una conspiración. Quién sabe si tenga algún mal enemigo que le ha delatado injustamente. Hay que contemplar todas las posibilidades antes de que se le condene y no pueda volver a ver a su familia. Aparte de eso, perdería su sueldo y su nombre para siempre, y no quiero pensar qué sería de usted y sus hijos.

Gertrudis se contenía para no empeorar la situación. Estaba en las manos de ese hombre y no creía en nada de sus palabras. ¿Y si estaba equivocada? A lo mejor obraba con buena fe. No era la primera vez que a alguien se le acusara injustamente. Al menos ellos tenían la oportunidad de demostrar que era una acusación infundada.

—Le agradezco su apoyo y no dudo que esté de nuestra parte. Ya sabe usted que muchos han sido acusados injustamente de delitos que les achacan sus enemigos. Nunca he oído decir que Vicente tuviera enemigos, pero quién sabe si ha sido víctima de la envidia de alguien. Lo importante es que aclaremos esto cuanto antes. Habría que avisarle a Vicente para que esté al tanto y él mismo pueda demostrar la falsedad de este embrollo.

—Al contrario, al contrario. Eso empeoraría las cosas. Se le encarcelaría de inmediato y no habría posibilidad de intentar nada. Mientras está apartado se puede ir dilatando el asunto hasta encontrar las pruebas de su inocencia. Si viene ahora, está todo perdido. Lo más importante de todo es que Su Majestad cree en la buena fe de su marido y está dispuesto a ayudar en todo lo que le sea posible para evitar que la desgracia caiga para siempre sobre esta bonita familia.

—¿Su Majestad ya está al tanto?

—Más que eso. Me ha enviado para tranquilizarla y decirle que él se asegurará personalmente de que Echavarri elimine el nombre de Vicente Puig de los papeles de su ministerio. Para él no hacen falta pruebas y cree ciegamente en su inocencia. A pesar de todo, estas cosas pueden retrasarse un poco, porque hay que ir con mucha cautela y seguir el rastro de los papeles relacionados con el caso hasta ir anulándonos uno a uno. Es una tarea ardua que Su Majestad nos ha impuesto a sus fieles vasallos, dispuestos a complacerle en todo, y más en una causa tan noble. La bondad y buena fe del Deseado no tienen límite, y usted y su familia han tenido la dicha de comprobarlo.

Gertrudis respiró aliviada. Al parecer, el Deseado era tan bueno como le describían. Pero no acababa de confiar en el duque de Alagón. Su instinto le advertía que debía andar con cuidado.

—No sabe cuánto les agradezco a Su Majestad y usted este bonito gesto. Es mejor que mi marido no se entere de esto. No quiero causarle más preocupaciones. Bastante tiene con el pobre Alejandro, que nos hace temer constantemente por su salud. Le ha costado mucho trabajo alejarse de nosotros en un momento así, pero está dispuesto a cualquier sacrificio por el porvenir de la familia. Y confía plenamente en Su Majestad.

—No tiene por qué agradecerme a mí nada, que me limito a cumplir las órdenes de Su Majestad. Pero estoy seguro de que a él le complacería que usted acudiera personalmente a agradecerle. Es lo menos que puede hacer.

—Lo mejor será que le escriba un memorial con mi agradecimiento y lo entregue en la secretaría de palacio. Su Majestad es una persona muy ocupada, y yo apenas soy una humilde súbdita.

—No me iré sin cumplir las órdenes de Su Majestad. La está aguardando.

Gertrudis comprendió que no tenía escapatoria. No se le borraba de la mente esa mirada del rey que la había hecho sentir tan sucia. Quería aferrarse a la esperanza de que, efectivamente, el Deseado quisiera ayudarles y limitarse a escuchar sus frases de agradecimiento. Pero su intuición le decía claramente qué quería de ella. Estaba sola, y toda su familia dependía de ella. ¿Qué podría hacer si el soberano absoluto le pedía lo que su honor no permitiría a nadie que no fuera su marido? Absolutamente nada, porque él era la voluntad suprema de España.

El trayecto se le había hecho interminable. No soportaba la proximidad de ese remilgado hipócrita que la había conducido directamente a la piedra del sacrificio. Ya se detenía el carruaje y por fin podría huir de allí. ¿Hacia dónde? Se sentía indigna de entrar en su propia casa. Todo lo que ella representaba para quienes allí se hallaban había volado sin más. Se le había arrebatado de golpe toda la dignidad que no era consciente hasta ahora de poseer. Se sentía ínfima y sobrecogida. No vislumbraba cuál iba a ser su destino a partir de ese momento. Únicamente le quedaba la esperanza de que se tratara de un capricho real y una vez complacido se olvidara de ella. Pero ella jamás podría olvidar tan horrorosa experiencia. Experimentaba una repugnancia insoportable y quería gritar, llorar… Ni siquiera le era permitido ese desahogo de mujer agredida y víctima del abuso de un ser asqueroso y vil. Tenía que morder su dolor y tragarlo entero, sintiendo el veneno contaminándola. Sentía unos deseos incontrolables de matar a su acompañante y verdugo.

El duque de Alagón abrió la portezuela del carruaje y se apeó,ofreciendo a continuación su mano a Gertrudis, en quien se entremezclaban los sentimientos de querer salir de allí cuanto antes y a la vez no acopiar el valor necesario para entrar en su vivienda. La oscuridad le brindaba su protección, pero el día llegaría y, con su luz, no hallaría un lugar donde refugiar su oprobio. El tacto de esa mano removió todo su ser. Cuánto tenía que contenerse para no descargar todo el odio que jamás imaginó llegaría a experimentar. Su familia… Esa era su prioridad. Debía pensar en ellos.

La puerta del caserón se abrió quedamente permitiendo a Gertrudis deslizarse hacia dentro sin hacer el menor ruido. Su fiel Camila ya lo sabía todo sin necesidad de que ella le explicara nada. Ambas se fundieron en un abrazo en que los sentimientos reprimidos de Gertrudis estallaron sin contención. Camila cerró y condujo a Gertrudis, apoyada en ella, hacia su habitación. Gertrudis no podía hablar, y hasta el llanto se le ahogaba, asfixiándola. Así permanecieron: juntas, compartiendo el duelo por la fatalidad que había llegado a sus vidas. Se velaban a sí mismas y a sus destinos, enteramente en manos del Deseado.

Las náuseas violentas al sentarse a la mesa confirmaban lo que ya temía. También resultaron elocuentes para Camila, que había vivido junto a su señora los siete embarazos. Si les parecía terrible la situación a la que se veía abocada Gertrudis, aún faltaba lo peor: un nuevo embarazo imposible de achacar a Vicente Puig, ausente desde hacía casi dos meses. Camila acudió junto a Gertrudis, disparando certeramente:

—¿Cuándo se produjo la falta?

—Estoy casi de un mes. Reconozco los síntomas que se han repetido en todos los embarazos. No hay duda.

—Es hora de acabar con esta situación. Puede ser la oportunidad para hacerlo. Urge que te reúnas con tu marido para que las cuentas salgan bien cuando el niño nazca.

—Ya sabes que Vicente obtendrá un destino aquí en la corte. Y el rey asegura que de un momento a otro se firmará en palacio el real despacho para que eso sea posible.

—Si te marchas a Pamplona junto a tu marido alegando al rey este motivo de peso, la lejanía hará que el rey se olvide de ti y se consuele con otra, que a buen seguro no faltará quien se le ofrezca.

—No estoy tan segura. Está demasiado encaprichado conmigo. A veces habla como si Vicente no existiera. Temo desatar su ira, como me ha advertido el duque de Alagón, y solo a este me atrevo a recordar que la situación es muy comprometida y que debe cortarse antes de que regrese mi marido. He intentado todo, pero sus veladas amenazas hacia Vicente y el futuro de la familia me tienen atada de pies y manos. Y ahora esto del embarazo…

—Yo lo que te digo es que algo así no puede ocultarse mucho tiempo. El rey ha de saberlo cuanto antes. Puede que eso contenga sus apetencias. Y sea como sea, en Pamplona o en la corte, urge que

te reúnas con tu marido. Dios quiera que este sea el milagro que necesitábamos para acabar con esto. No sabes cuánto he rezado.

—Y yo… Aunque me siento indigna y en pecado. A veces deseo morir, pero sé que me debo a mis hijos y a Vicente. ¿Cómo podré mirarle a los ojos sin sentirme sucia? Temo tanto ese momento…

—El tiempo todo lo cura, hija. Lo importante ahora es atender a lo que no puede esperar. Has de hacérselo saber al duque de Alagón hoy mismo. Y después, al rey. Quién le iba a decir que por fin sería padre después de tanto tiempo. Ya hace nueve años desde que enviudó sin haber podido forjar un heredero sano. Con todo eso de su cautiverio aún no ha surgido la ocasión de hallar nueva esposa. Supongo que sus asesores ya estarán en la tarea de buscar la candidata adecuada. Esto también es un punto a tu favor. En cuanto eso ocurra, no le convendrá tener nada contigo. El embarazo nos lo ha dado la providencia para que no tengas que aguardar tanto.

—Tengo mucho miedo, Camila. Sus palabras me asustan. Asegura que nada le hará renunciar a mí. ¿Qué pasará cuando llegue Vicente? No podré engañarlo ni mi conciencia me lo permitirá. Pero tampoco puedo consentir que se enfrente a quien es imposible: al dueño y señor de todos. Acabaría en una horrible cárcel, desgalonado y separado para siempre de su familia. Y no quiero pensar qué sería de nosotros. ¿Y si decide encarcelarle igualmente para alejarle de mí y tenerme completamente a su merced?

Las palabras de Gertrudis concretaban los temores que Camila se esforzaba en mitigar mediante la vana esperanza a la que se aferraba. La realidad era mucho más cruda, y no había posibilidad de rehuirla. El túnel en el que se habían adentrado era demasiado oscuro y profundo para creer que la luz surgiría de pronto. Solo podían dejarse llevar por los acontecimientos, expectantes de una resolución pronta. Se imponía la opción que planteaba a Gertrudis, pero no había garantía de nada. La voluntad divina y la del soberano decidirían el rumbo a seguir. Y de este último no esperaba nada bueno. Solo había algo más fuerte que el rey: el miedo y la cobardía de que hacía gala y de que había hecho partícipe a Gertrudis en íntimas confidencias. Temía a sus enemigos y por eso imponía un régimen absoluto y de terror para asentar su trono. Temía no tener descendencia y ser destronado. La descendencia que le proporcionaría Gertrudis no le servía de cara al público, pero sí para reafirmarse y perder algo de ese pánico. ¿Sería esto un punto a favor o en contra de ellas?

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Borbones

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Alfonso XII

Comentario de "Alfonso XII y la corona maldita"

ALFONSO XII Y LA CORONA MALDITA (Premio Hispania de Novela Histórica 2017)

El coronel Federico Puig Romero es asesinado en su vivienda dentro del cuartel de San Gil de Madrid. Su esposa y dos hijos escuchan todo tras una puerta, temiendo también por su vida. La reina Isabel II protege especialmente a esta familia que se ve obligada a silenciar los hechos, falseados por el gobierno. La autora, descendiente de Federico, alterna los relatos de su abuela con la historia oculta que detona la escena inicial.

Todo comienza en 1815, cuando Fernando VII se encapricha de la madre de Federico, Gertrudis Romero, quien parece encarnar la historia bíblica de Betsabé, embarazada del rey David, responsable del asesinato de su marido. Sobrevuela, así, la maldición de este pecado sobre ambas dinastías, llegando al propio descendiente de Gertrudis, Federico Puig Romero, sometido a una experiencia paralela con Isabel II que dará como fruto a Alfonso XII. Diferentes épocas de una España convulsa en las calles y los tálamos reales: intrigas palaciegas y traiciones políticas y amorosas se suceden en esta novela escrita después de una impecable investigación histórico-social.