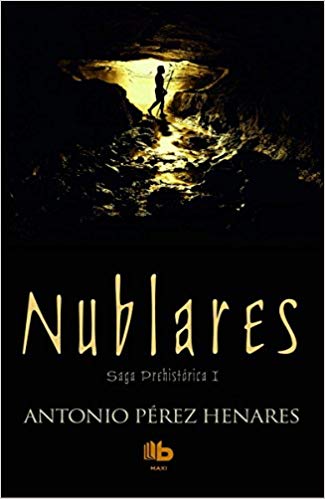

Nublares

Nublares

Capitulo primero

El clan de la cueva

El sol le estaba naciendo enfrente. Y él se erguía sobre el cortado del roquedo dando cara al amanecer. Había presentido el alba en el empalidecimiento de las estrellas y confirmado la llegada de la claridad al ver contornearse las siluetas de los montes allápor donde moraban otros clanes de su tribu: el de las Peñas Rodadas de donde llegó un día su padre y, todavía más hacia naciente, el del Cañón del Río Dulce donde vivía la Garza.

El astro se alzó al fin entre neblinas naranjas, hiriendo sin ira las pupilas,a cariciando, con la extraña dulzura de esa luz primera, el ojo y la mejilla derecha del hombre que atalayaba el horizonte. Sabía que aún tardaría en divisar la lejana cordillera del norte, azul oscura en la distancia, pero ya veía a sus pies, desde la altura, la serpiente de chopos, aneas y carrizos que delataba el sinuoso transcurrir del río Arcilloso. Su río.

Ojo Largo escudriñó con detenimiento las orillas al acecho de cualquier movimiento que delatase a algún animal. Durante las últimas horas había sentido el furtivo acercamiento al cauce de algunos herbívoros y observado el temblor en la plata de la corriente cuando abrevaron. Y, entre dos luces, presintió al gran jabalí que hizo rechascar la vegetación ribereña a su paso. Lo sintió llegar. No lo oyó irse.

El hombre se adelantó unos pasos y dejó a su espalda el grueso talud de tierra coronado por rocas amontonadas que servía de protección al poblado. Tras aquella defensa y al amparo de su vigilancia dormía su clan, aunque la mayor seguridad para todos la proporcionaba el propio enclave. La rudimentaria muralla se acoplaba a los contornos de una reducida meseta que se despeñaba por sus costados, al este y al oeste, en profundos barrancos: dos cárcavas excavadas por las aguas torrenciales y abiertas como heridas en una tierra calcárea donde ya los rayos del sol le sacaban brillos a los cristales de alabastro. Más abrupta aún era la caída hacia el norte, primero en vertical y roca viva y luego por una pelada y empinadísima ladera apenas dulcificada por los tomillos y algunos matojos de hierba. Era hacia el sur donde, aunque también amparada por otro corte del terreno, era más necesaria la fortificación, y más altos y masivos habían sido los amontonamientos de rocas que coronaban las cuatro esquinas.

El joven guerrero se dirigió hacia un hacinamiento de leña que tenía al lado, cogió un buen brazado y lo arrojó a las mortecinas llamas del fuego que mantenía al resguardo del viento en una hoya rodeada de gruesas piedras ya ennegrecidas.

Cuando las llamas revivieron y su ardor creció, Ojo Largo se abrió su grueso manto de pieles para sentir mejor su abrazo. Aquel fuego era su fuego. Era el fuego del clan de Nublares. El ojo luminoso que tantas veces había contemplado desde la lejanía, desde la ondulada estepa que se extendía más allá del río hasta el circo de las lejanas montañas. Cuántas veces en la noche, en el pequeño campamento de caza, había buscado a través de la tiniebla su resplandor y qué íntima alegría le había subido por el pecho al descubrirlo.

Ahora amanecía. Oyó algún ruido en el interior del poblado y giró descuidadamente la cabeza. Pero prestó más atención a un animal de blanco pelaje, con tan sólo algunos manchones de color oscuro en orejas, cara y un costado, que había permanecido enroscado no lejos de la hoguera aprovechando una pequeña depresión del terreno para resguardarse, y que ahora se levantaba para ir junto a su amo. Era Nariz, su perro.

Ojo Largo era el único del clan de Nublares que poseía uno. Era más frecuentes en los otros clanes, en especial en el de las Peñas Rodadas, que también tenía algunos otros animales. Pero los del clan de Nublares se aferraban a la costumbre y no amansaban animales. Ellos los cazaban y se los comían. Se habían comido de hecho a todos los hermanos de Nariz cuando dieron al otro lado de la cárcava y al inicio de una expedición de caza con una lobera llena de cachorros. Ojo Largo, todavía un niño, se deslizó dentro y fue sacando a los lobeznos y alcanzándolos a los cazadores.

Éstos los iban matando uno a uno, estrellándolos con violencia contra el suelo rocoso.

Con el último, que se había refugiado en lo más hondo del cubil, cogido del cuello salió el muchacho a la luz del día y miró sorprendido el extraño pelaje blanco con manchas del animal. Era un lobo muy raro. El niño observó al cachorrete que le devolvió una mirada cargada de miedo y preguntó al jefe:

—Los he sacado a todos. ¿Éste será para mí?

—Has cogido para todos. Ése lo puedes llevar al fuego de tu madre.

Pero Ojo Largo hizo entonces una de aquellas cosas que preludiaban comportamientos venideros y que aún llenaba de estupor a los de su clan, aunque hubieran visto extraños lobos de raros pelajes amansados por los del clan de las Peñas Rodadas.

—No lo mataré. Si el jefe me lo da, yo lo alimentaré con mi comida y luego él cazará para mí.

Se rieron. Seguro que el lobo se moriría o se escaparía al monte.

Pero aunque a punto estuvo de que sucediera cualquiera de ambas cosas, sobre todo la primera, el lobete sobrevivió y no huyó. Ahora Nariz no perdía un paso de Ojo Largo, lo precedía en sus exploraciones y era el mejor compañero en la caza. Ahora otros habían intentado conseguir perros, pero se les murieron porque habían sido capturados muy pequeños y aún no masticaban carne o, uno que logró arrechar a base de caldos, desapareció el primer día que le soltaron la cuerda que lo ataba.

Ojo Largo está orgulloso de Nariz. Había conseguido incluso cierta preeminencia entre los jóvenes por su causa, y más después de que a algunos les había prometido cachorros, pues en su anterior visita al clan de Peñas Rodadas, Nariz se había apareado con una perra loba.

El amo de la hembra le había prometido dos cachorros cuando se destetaran y además le había resuelto el enigma del pelaje de su animal. Nariz seguramente no era hijo de dos lobos salvajes, sino que uno de sus padres debía de ser un animal huido de los hombres en la época de celo.

—Las hembras, cuando están altas, se escapan. Alguna ha vuelto incluso con sus cachorros después de parir por los montes. Los machos no suelen volver. Casi todos mueren combatiendo con sus rivales salvajes. Nariz debe de ser hijo de una cimarrona y un lobo.

Ojo Largo se agachó junto al animal que vino con un trote leve y alegre hacia él y le palmeó el costado. Los dos prestaron entonces más atención a los ruidos que venían del poblado.

—Ya ha despertado el sol, Nariz. Ahora despierta también el clan.

Era otra de las rarezas del joven guerrero. Hablaba mucho. La gente de Nublares hablaba poco, y él le hablaba hasta a su perro.

El recinto amurallado cobijaba en su interior seis fuegos, seis familias dirigidas por un cazador, que habitaban las cabañas del campamento estable. Cada uno de los habitáculos se había construido excavando profundamente en el suelo hasta más de la altura de un hombre. Las paredes se entablillaban con maderos, sobre los que se colocaba la techumbre, también de madera y a ras de suelo, para que las masas de nieve no se acumularan contra ella. Lo ideal era cubrir luego el maderamen con pieles de mamut, las mejores para tal menester, pero ya no había apenas mamutes y sólo estaba cubierta con ellos la primera construcción, la del jefe Paso de Lobo, que vivía con sus hembras Mimbrera y la joven Cielo en los Ojos y con los hijos de ambas, la muchacha Corzo, hija de Mimbrera y que aún no estaba apareada, y dos niños machos, muy pequeños, uno de cada mujer.

Para entrar en la cabaña de Paso de Lobo, al igual que en las otras, era necesario descender por un corredor techado inclinado hacia abajo, al final del cual y tras cruzar una abertura cubierta de pieles se llegaba a la habitación grande del recinto donde ardía un fuego. Otro acceso similar llevaba desde este espacio a un segundo cubículo provisto también de lumbre y adyacente a un tercero ya desprovisto de llama. En el primero se cocinaba, se comía y se trabajaban las pieles cuando era penoso estar al aire libre. En el segundo se dormía y en el tercero se almacenaban provisiones y utensilios.

Similares al de Paso de Lobo eran los otros recintos subterráneos del clan.

Protegían muy bien del frío y eran frescos en verano. Junto al del jefe, el primero al norte y a naciente, se encontraba pegado al murallón de poniente el de Piel de Jabalí, un fuerte cazador emparejado con Avutarda, que proveía para el viejo Costilla Grande, la joven Perdiz y un niño y una niña. El primero ya crecido y la segunda de pecho.

La segunda línea la ocupaban, tras el jefe, Huesos, el chamán, con las viejas Grajas, madre y tía de su anterior hembra, la Grajilla, muerta; una hija de ésta, Cigüeña, y la nueva hembra del brujo, Mirlo, la curandera. A su lado estaba el fuego de Sombrío, un silencioso guerrero y el mejor tallador de sílex y pulidor de hueso de la tribu. Con él vivían Vuelvepiedras, su hembra, y Escarcha, su hija.

La tercera línea estaba ocupada por el hogar de una mujer sin cazador, la Velluda, hembra del anterior jefe; la hija de ambos, Nutria, y otra hija del cazador muerto y de su segunda hembra que desapareció con él: Oropéndola. Sus vecinos inmediatos eran el cazador Voz de Ciervo, el que hacía brotar con sus pinceles animales en la roca y en las astas de los gamos, emparejado con Luna entre Nubes, y sus hijas, la joven Agachadiza y dos niñas mellizas.

Por último, pegadas al paredón del sur había dos construcciones más, aunque algo diferentes de las anteriores. Los cubículos eran más grandes, pero sólo tenían una gran habitación. Era la Cabaña de Mujeres, donde éstas se recluían para no contaminar el clan cuando les llegaba la menstruación, y la Cabaña de las Pieles, almacén y lugar de trabajo y curtido comunal.

Los ruidos eran cada vez más numerosos en el interior de la muralla.

«Jóvenes mujeres desperezándose», pensó Ojo Largo, a quien se le representó nítida la hermosa y larga cabellera negra, el andar sinuoso y las formas redondas y mórbidas de los pechos y caderas de Mirlo, la hembra joven de ojos como la noche que cohabitaba desde no hacía mucho con el brujo. A Ojo Largo no le gustaba el chamán y miraba con deseo a Mirlo. Y ella, pensaba, también le miraba a veces a él.

Se quitó el casquete de piel vuelta con el que se había protegido la cabeza y se pasó los dedos por entre el cabello castaño claro y por la barba. Luego hizo un gesto como para ahuyentar las imágenes que le rondaban, se colocó de nuevo el gorro y se adelantó hasta el borde del cortado. Hacia abajo y a la altura de tres hombres había una repisa, una plataforma a modo de balcón sobre la empinadísima ladera. En la plataforma había restos de actividad humana: multitud de esquirlas de sílex y una hoguera apagada. Y aunque no veía su entrada, Ojo Largo sabía que allí estaba la cueva donde vivían los jóvenes machos como él, todavía no apareados pero que habían pasado su primera iniciación. Ya habían abandonado los fuegos familiares y participaban en algunas expediciones de caza.

Lanzó un grito y no tardó en brotar de la presentida boca de la gruta otro joven cazador, que miró hacia arriba.

Era la hora del relevo.

El segundo hombre trepó con agilidad por unos escalones esculpidos en la roca y remontó con un bufido al lado de Ojo Largo. Se sacudió con un estremecimiento el relente de la amanecida. Cogió las dos lanzas que había traído sujetas a la espalda en la escalada junto con un carcaj lleno de flechas y un arco. Dejó una lanza en el suelo y empuñó la otra.

—El gran jabalí ha vuelto al bebedero —le dijo el vigía hasta el amanecer.

Su sustituto no contestó. Era un ejemplar tremendamente fuerte, más bajo que el anterior pero de espaldas y torso impresionantes y brazos increíblemente musculados. Sin embargo, sus piernas, muy robustas, eran más cortas y arqueadas que las de Ojo Largo que, aunque no carecía en absoluto de una recia musculatura, tenía un aspecto mucho más esbelto.

—Un día lo cazaré, Cara Ancha —le aseguró al que no había abierto la boca y a quien su nombre le venía dado por la cuadrada mandíbula, los pronunciadísimos arcos supraorbitales y la frente más achatada y hundida hacia atrás que la de su compañero. Era además bastante más peludo que éste, que no era precisamente lampiño, y en general de expresión más roqueña y tosca, aunque la impresiónmcambiaba al fijarse en sus grandes ojos marrones, del color de las avellanas, de mirar reposado y tranquilo.

—Lo cazarás, Ojo Largo. Ya lo cazarás. Baja a la cueva. Yo vigilo.

Y dicho esto, se dirigió al lugar que el otro abandonaba, removió el fuego, añadió algunas aliagas para reanimarlo aún más y luego arrojó un grueso tronco sobre la leña que había echado Ojo Largo.

Éste ya bajaba por los peldaños de la roca, aferrándose a ellos con pies y manos, con sus armas a la espalda, hasta la repisa frente a la entrada de la cueva, que era una impresionante hendidura de dos lanzas de altura. Los hombres habían trabajado penosamente la apertura natural, haciéndola más cómoda de acceso, pero al mismo tiempo protegiéndola con unas enormes rocas que formaban una barbacana que también hacía de eficaz cortavientos.

La plataforma de la entrada, a la que llegó casi al mismo tiempo que Nariz, el cual había bajado corriendo por la cárcava y trepado luego por la ladera, tenía un sinnúmero de muestras de la principal actividad que se desarrollaba en ella. El suelo estaba sembrado de esquirlas de sílex, virutas de huesos, astillas de madera y astiles de flecha. Era el lugar de talla de Sombrío, quien solía pasar allí largos ratos dando aquellos golpes precisos con el cincel de hueso que eran la envidia de todos. Porque todos sabían tallar, aunque Sombrío fuera el maestro. En una situación de emergencia saber fabricarse un hacha, un cuchillo, una punta de lanza o de flecha y saber engastar ésta en una recta vara de cornejo y emplumarla en su parte posterior era lo que separaba la vida de la muerte.

Pero aunque utilizada por todos, sobre todo por los jóvenes de la cueva, la plataforma era el lugar de Sombrío. Éste, con su experimentada habilidad, era quien desperdiciaba menos nódulos de sílex y entregaba ya a medio fabricar los utensilios para que luego cada uno rematara las faenas y los montara a su manera. Los suyos, eso sí, siempre tenían mejores acabados, filos más cortantes, engastes más precisos, y sus flechas eran codiciadas por todos. La fabricación de armas y útiles parecía ser lo único que producía disfrute al silencioso cazador, que se pasaba interminables espacios de tiempo completamente ensimismado en su trabajo sin pronunciar palabra alguna. Ojo Largo solía acompañarle en ocasiones procurando no molestarle con preguntas y admirando la precisión de su labor. Algo había aprendido, pero lo mejor que había sacado de aquellos ratos en la puerta de la cueva era el venablo y la lanzadera que Sombrío le había enseñado a construir, aunque quizá fuera más exacto decir que había fabricado casi por entero el maestro tallador. Ahora constituía el gran orgullo de Ojo Largo, que lograba con ella un alcance y precisión impropia para su edad y fortaleza.

El joven vigía penetró en la gruta. Tras la repisa había un breve corredor que se abría luego a una amplia rotonda con una gran losa de piedra desprendida del techo en cuyo centro ardía el fuego. En torno a ella, pegados a las paredes y al resguardo de las corrientes de aire, se distinguían confusamente en la penumbra los bultos de algunas figuras dormidas entre pieles. Eran los jóvenes sin hembra y sin fuego propio.

Ojo Largo dejó cuidadosamente apoyadas las lanzas, pero no se desprendió del arco. Lo que sí hizo fue dejar la gruesa pelliza de piel de bisonte que le había protegido por la noche y coger una especie de sobrepelliz hecho a base de juncos y aneas entretejidas que se introdujo por la cabeza y que le vendría mejor para lo que iba a hacer en las márgenes del río, donde tanto el rocío de la hierba como la propia agua de la corriente podían mojarle la pelliza de piel tan difícil luego de secar. Porque se iba a pescar. Mejor dicho a recolectar lo que sus anzuelos de hueso sujetos a crines de caballo entrelazadas y atados a las aneas de las orillas habían pescado por él.

Estaba recogiendo de una pequeña repisa en la pared sobre su lecho algunos anzuelos y crines de repuesto para sustituir los que pudieran haberse perdido o deteriorado, cuando los otros habitantes de la gruta comenzaron a incorporarse. Cada uno tenía en la cueva su espacio vital que los otros respetaban y donde guardaba la práctica totalidad de sus pertenencias personales. Arcos, carcajes con flechas, lanzas, arpones, lanzaderas, hondas estaban apoyadas o colgadas de escarpias de hueso clavadas en la pared. En las muchas hornacinas horadadas en la roca había puntas de flecha, cuchillos, raspadores, punzones, buriles, peines, escudillas, cucharas y todo tipo de pequeños útiles hechos de piedra, hueso, asta o madera. Se podía ver también algún adorno de conchas, cuentas de piedras de color e incluso algún collar de colmillos o garras, aunque lo normal era que si un joven era poseedor de alguno de estos preciados trofeos lo llevara siempre encima.

Los dos espacios vacíos, los de Cara Ancha y el suyo, eran los primeros a los lados del corredor. Ambos eran hijos del mismo padre, el jefe muerto, pero mientras que Cara Ancha había nacido de la Velluda, Ojo Largo lo había hecho de otra hembra, Arroyo Claro. Junto a él ocupaban el poniente Viento en la Hierba, hijo de Voz de Ciervo, y Colmillo de Lince, que había bajado hacía muy poco del fuego de Sombrío. Al fondo, pegados a un nuevo corredor, se acomodaban dos huérfanos, los Dos que Caminan Juntos, los hermanos Bisonte y Caballo. Al otro lado del corredor que se adentraba en las entrañas de la cueva y de otra entrada a las profundidades cuidadosamente tapada con una piel que se abría tras un espacio vacío de lechos se acomodaba el Raboso, el más viejo de los muchachos, hijo de Vuelvepiedras, la actual hembra de Sombrío, y de un cazador desaparecido, Pantera en la Noche. El Raboso tenía ya edad de haber formado su propio fuego y de tener cabaña en el campamento de arriba, pero aún no había podido hacerlo. Por último, completando el círculo hacia naciente y enlazando con Cara Ancha, estaban las pieles de el Oso, un jovencísimo pero fuerte muchacho hijo de Piel de Jabalí y Avutarda.

Viento en la Hierba, su amigo y vecino de lecho, era el primero que se estaba incorporando, aunque Ojo Largo sabía que el Raboso llevaba observándolo desde el fondo de la cueva desde que había entrado. Pero el Raboso esperaría a que se movieran todos para hacerlo él.

Viento en la Hierba se acercó al pescador.

—Bajaré contigo. Espera.

Recogió un arco y unas flechas. Cuando por fin salieron y comenzaron el descenso, los Dos que Caminan Juntos estaban alimentando el fuego en la losa de piedra y Sombrío bajaba por la escalinata a su lugar de talla. Salía desperezándose a la plataforma el Oso y ya no tardaría en asomar su afilada cara de barba rala el Raboso.

Descendieron con precaución y en zigzag por la ladera llena de escarcha. El meandro del río casi lamía el borde de la cuesta. Bebieron en una corrientilla e iniciaron su marcha aguas arriba. Caminaron en silencio un buen trecho hasta llegar a una zona donde el río llevaba más velocidad, se permitía algún rápido entre piedras someras y en algún recodo formaba un remolino con su poza y su rebalsa. En la cabecera de una de éstas buscaron la primera «cuerda» de la línea de cebos.

—Ésta es la última aguas arriba. Está atada a la raíz del árbol. Aguas abajo, hacia la cueva, tengo puestos cinco manos de anzuelos.

Las señales para localizar los señuelos eran varias. A veces unos carrizos tronchados. Otras veces una rama quebrada sobre la corriente o una muesca hecha en la corteza del arbolillo o en el arbusto al que se sujetaba la trampa.

La «cuerda» estaba hecha de finas fibras vegetales entrelazadas. A ella se habían anudado varias crines de caballo, en cada una de las cuales se engarzaba un anzuelo de hueso finamente pulido en el que se ensartaba el cebo, una lombriz o un gusano, y, en épocas de calor, un saltamontes o un grillo. Para fijarlo al fondo, se lastraba todo con una piedra.

Ojo Largo era un apasionado de la pesca. Pocos sabían como él dónde tender la trampa, cómo disimularla y cómo elegir el cebo adecuado, y aún menos eran los que sabían cómo conseguir que los empalmes del complejo aparejo fueran a la vez finos y resistentes.

Su habilidad, lejos de proporcionarle elogios, le acarreaba críticas al considerarla una ocupación menor para un aspirante a cazador-guerrero como él. No le importaba. No escuchaba las palabras despectivas de los otros jóvenes. Ojo Largo amaba el río.

Algo en la corriente lograba ensimismarlo. La contemplación callada de las aguas fluyendo era lo único que apaciguaba sus ansias y el latir a veces tan tumultuoso de su sangre. Su rumor era en muchas ocasiones el único consuelo cuando le invadían aquellas extrañas tristezas que nadie, excepto Viento, parecía comprender, o aquellas oleadas de cólera que ni siquiera Viento entendía.

Así, había atardeceres, sobre todo en el verano, en que buscaba aquel momento tan sereno del río y, absorto en él, fijos los ojos en los últimos reflejos de la luz sobre las aguas y acunado por su rumor, lo sorprendía la oscuridad. Pero no todo era inmovilidad en el joven, su aguda vista y sus sentidos alertas captaban todo aquello que vivía a su alrededor. Y eran muchos los seres que iban y venían, se posaban, llegaban o partían, que también le observaban a él. De todo aquello se empapaba su memoria y le aportaba a veces conocimientos sobre los animales que sorprendían a los más avezados de los cazadores.

—Ojo Largo ve más cuando se queda junto al río que cuando los jóvenes de la cueva se van haciendo ruido por el bosque. Los animales vienen hacia Ojo Largo. A vosotros son ellos los que os sienten acercaros y huyen. Son ellos los que tienen los ojos fijos en vosotros mientras que vosotros estáis ciegos para ellos. Son ellos los que no se mueven y vosotros los que no veis —solía burlarse de su amigo Viento en la Hierba.

Sin embargo, él sabía lo esquivo y ágil de sus presas. Tanto de los herbívoros como de los pequeños carnívoros a los que codiciaba por su piel. Peor eran las silenciosas aproximaciones de los grandes carnívoros, porque entonces la presa era él mismo.

Pero ahora se trataba de peces. Y también eran escurridizos los peces. Los pequeños, cachuelos y bogas, difícilmente se prendían y se comían además el cebo.

Para ellos era mejor utilizar algunas nasas hechas con juncos de estrecha abertura en forma de embudo que luego les impedía escapar y que servían tanto para ellos como para los cangrejos. En los anzuelos caían sobre todo barbos y algunas, aunque bastantes menos, truchas. Pero luego sucedía que las grandes piezas, las que pasaban del grosor de su muñeca y la longitud de antebrazo, era fácil que rompieran el aparejo y huyeran.

Eso es lo que había sucedido de nuevo aquella mañana en una poza.

—La trucha grande ha picado, pero otra vez ha partido la crin por la junta. Es muy fuerte.

Reconstruyó el aparejo con la línea que le pareció más robusta. Ensartó la mejor lombriz y lo depositó todo con sumo cuidado al borde de una solapa de hierbas para que el agua lo metiera a su sombra.

—La cogeré —dijo con determinación a Viento en la Hierba—. Si no cae, esperaré a la próxima estación seca y la arponearé en las aguas someras. Pero la cogeré.

—Pero, Ojo Largo, la estación seca acaba de terminar.

—Ella seguirá aquí en la próxima y entonces se pondrá al alcance de mi arpón.

La cosecha de peces no fue, con todo, mala. Cuatro barbos, uno de buen tamaño, y una trucha mediana pendían por las agallas de un junco. Además habían cogido una cría de polla de agua que se había tragado un cebo.

—Las cercetas también caen a veces, pero los grandes patos azulones rompen siempre el aparejo —explicó Ojo Largo.

Pero lo mejor de la recolecta eran las cerca de veinte manos de cangrejos y algunos pececillos que se habían quedado encerrados en los grandes cestos de juncos y mimbres, alargados y de ancho culo, cuya estrecha entrada adquiría en el interior una precisa forma que impedía la salida. El pescador los había cebado con entrañas de animales medio podridas y lastrado con grandes piedras en las zonas donde el agua se estancaba y las orillas se cubrían de atolas y carrizales.

La orilla barrosa era también el lugar donde los animales dejaban sus huellas. Ninguna de ellas, fuera de ave o mamífero, pasaba desapercibida a los ojos de los jóvenes, en especial del más alto.

—Aquí pescó la garza. Aquí bebió el zorro. Aquí llegaron ciervas y gabatas. Vino un lobo. Ésta es de gato. Y ésta de una nutria y los restos de una trucha que se comió, y aquéllos sus excrementos. Hace dos lunas vi la huella de la pantera, pero debía andar de paso, pues no he vuelto a ver sus garras marcadas, ni rastro de alguna de sus presas. Fue más aguas arriba, pero será bueno estar alerta por si regresa. También he visto huellas de hienas más cerca de nuestros senderos que bajan de la cueva. Deberíamos matar a las hienas antes de que llegue el frío.

Pero el mayor interés de Ojo Largo estaba en el lugar donde bajaba el gran jabalí. El río había dejado fuera de su cauce unas charcas cenagosas envueltas por una espesura de carrizos. El animal, bien se veía por el sobado carril, entraba allí a revolcarse en el légamo, oculto a todas las miradas y protegido de visitas no deseadas por la espesa y quebradiza vegetación que hacía imposible cualquier aproximación furtiva.

El joven cazador entró por la misma vereda que utilizaba el animal. Comprobó su presencia la noche anterior porque las ramitas clavadas por él mismo en el suelo el día de antes habían sufrido los revolcones y desaparecido enterradas o asomaban aquí y allá cubiertas de fango.

La huella del jabalí se marcaba profundamente en los blandos bordes de la charca. La gran pezuña se hundía en el barro, los cascabeles por delante, y se abría por detrás dando cuenta de la corpulencia y el peso de quien la dejaba. Su tamaño era también patente por los restregones que tras el baño de barro se daba contra el tronco del árbol que sombreaba la charca y donde dejaba la marca de fango seco a mucha altura. Hasta la cadera del cazador.

No pasó tampoco desapercibida otra marca que aún más arriba había dejado el jabalí sobre la corteza del árbol. Unos feroces colmillazos habían hecho saltar la cubierta leñosa.

—Se ha afilado sus cuchillas —musitó.

Pero algo inquietaba a Ojo Largo. Las pisadas no eran parejas. Algunas parecían más pequeñas. La pezuña no abría. Eran de un animal menor que también venía al revolcadero. Observó una vez más el entorno y entonces su vista se quedó fija en la horquilla de un viejo álamo medio seco, uno de cuyos gruesos brazos se cernía justo encima de la propia charca. Aquél podía ser el lugar de acecho, pero debía buscar una forma de acceder allí sin tener que pisar el carril, ni dejar su olor en el borde del barrizal. Salió y rodeó el lugar. Al fin vio una solución. Una gran rama rota del mismo álamo. Podía colocarla desde el exterior, por encima de los carrizos hasta

alcanzar el árbol. Por allí podría subir.

—Ayúdame, Viento.

Consiguieron izar la gruesa y medio carcomida rama y Ojo Largo trepó con cuidado. Pronto estuvo sobre el grueso tronco.

—Está hueco. Cabe un hombre. Pero ahí me olería. Debo estar encima y caer sobre él después de alancearlo desde lo alto.

Bajó y se reunió con Viento en la Hierba procurando pisar sobre sus propias huellas y dejar el mínimo rastro.

—Lo acecharé desde ahí. Pero hay que dejar pasar al menos media luna, porque el gran jabalí venteará que hemos estado aquí y tardará en regresar. Volvían al campamento. El sol había ascendido y ahora toda la cuesta de la cueva recibía algunos de sus rayos. La gruta y el laderón, flanqueados por los montes escalonados, eran durante casi todo el día, y más ahora que ya acortaban tanto los días, de umbría. En verano era una zona fresca y agradable, pero en lo más crudo de la estación fría la escarcha era permanente y los yerbunos permanecían de continuo blanquecinos y rígidos. Ahora pasados los calores y con las lluvias habían reverdecido algunas olorosas matas de tomillo y unas pocas más de espliego que aún conservaban, aunque secas, las olorosas y moradas puntas de sus flores.

Viento en la Hierba miró hacia el horizonte de los cielos. Hacia el oeste estaba más oscurecido y se presentían las nubes acercándose. Por el sendero de la cárcava bajaban las mujeres con los odres, conseguidos de los estómagos de los grandes herbívoros para llenarlos de agua en el río. La última del grupo era Mirlo. Se había detenido a recolectar algunas ramas de salvia, romero, tomillo, ajedrea y espliego, que eran muy abundantes y que guardaba en una bolsa colgada en su costado. La penetrante vista de Ojo Largo la vio desmenuzar las corolas de una mata de espliego, frotarlas entre las palmas de sus manos y luego llevárselas a la cara para aspirar su perfume.

El joven fijó sus pupilas verdosas en sus formas aún jóvenes y generosas, en su pelo tan negro como ala de corneja y, cuando se aproximó, en sus labios carnosos y húmedos. Al pasar junto a ella cruzó su mirada con la suya y del pozo negro de los ojos de la mujer llegó alguna respuesta que le hizo estremecerse.

Siguió, con Viento en la Hierba a su lado y con su perro trotando delante, cuesta arriba, en silencio. Pero de pronto se paró, contempló de nuevo a Mirlo y le dijo a su amigo:

—Algún día, Viento, la poseeré. Una noche mataré al gran jabalí y una noche también poseeré a esa mujer.

—No es tuya, Ojo Largo.

—Eso lo dirán mi fuerza y ella. No lo dirá ese brujo mentiroso que la babea.

Desde la orilla del río Mirlo también miraba a los dos jóvenes detenidos a mitad de la cuesta y vueltos hacia ella.

Y por encima de todos, llegando ya desde el oeste, asomándose sobre los achatados picos a la espalda del poblado, venían los grandes nubarrones, inmensas alas cargadas de lluvia que se cernían sobre las laderas de la cueva nublando el espacio, nublando los campos, nublando también la mirada del joven cazador del clan de Nublares.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Prehistoria

Periodo: Paleolítico

Acontecimiento: P. Superior

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Nublares"

Nublares es la primera entrega de la tetralogía que componen la saga prehistórica. Se nos describe una sociedad, primitiva pero ya con sus pasiones, amores, lealtades en la que la naturaleza del entrono marca sus exigencias condicionando el desarrollo del clan

Y allí encontramos a Ojos Largo, uno de los jóvenes que componen esta naciente sociedad, valiente, inteligente y especialmente con un espíritu independiente que le llevan a cuestionarse muchas reglas de la incipiente sociedad, originándose los inevitables conflictos que el autor nos desarrolla de forma soberbia a lo largo de la novela con su ágil escritura