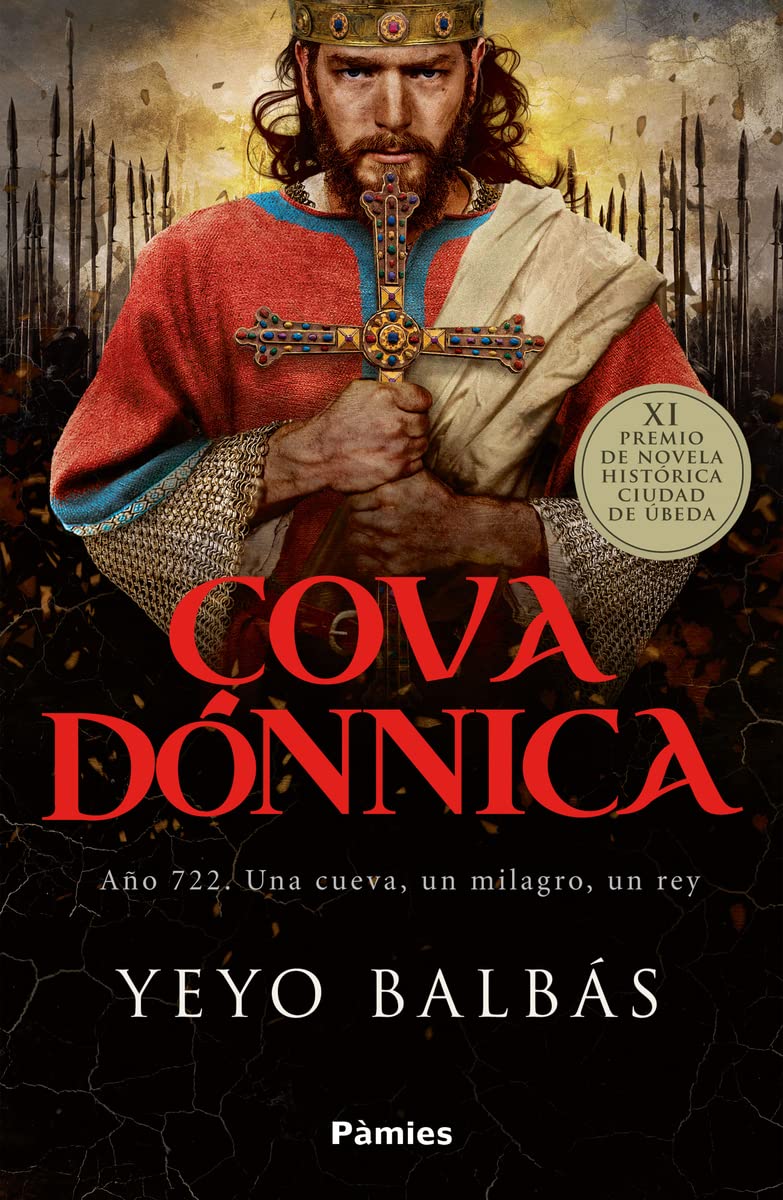

Cova-Donnica

Cova-Donnica

Había un duque llamado Pedro que vivía en Amaya. Ostentaba el señorío de Cantabria, provincia que le entregó el rey Wamba de los godos de Spania. Pedro y su esposa tuvieron dos hijos varones; el mayor se llamaba Alfonso, y el más joven, Fruela. Ambos se hicieron hombres fuertes, como lo había sido su padre. Alfonso era hábil con las letras, moderado en temperamento, severo con sus enemigos y buen consejero en asuntos de enjundia. Fruela era insensato, procaz, diestro en las armas y capaz de ganarse el corazón de hombres y mujeres por igual. El duque también engendró una hija, de nombre Gausinda. Cortés y bien dotada, desposó a Teudis el Tartaja, un rico infanzón de un linaje menor. Sucedió que la familia ducal fue convocada en Toletum para un concilio del Aula Regia. Por entonces reinaba Witiza, oprobioso y de costumbres infames. Se decía que el rey había enfermado, y muchos creyeron que designaría a un sucesor, mas, en su lugar, dispuso que obispos, presbíteros y diáconos tomaran mujeres. A instancias de Opas, el hermano de Witiza, Fruela fue nombrado espatario y ganó prestigio en la corte. Hasta que, muerto el rey, llegó el interregno, y los nobles, como siempre hacen, se disputaron el trono. El Aula Regia designó a Rodrigo como regente en tanto que Alamundo, el primogénito de Witiza, fuera menor de edad. Pero Sisberto, el otro hermano del rey, codiciaba la corona. Fruela desbarató su conjura cuando apresó al heredero, e hizo entronar a Rodrigo. De este modo, el joven se ganó el odio de los witizanos y el aprecio del nuevo rey. Rodrigo guerreó contra los usurpadores y sometió a los vascones, como se ha referido en otra parte. Instigado por la deslealtad, Tāriq llegó desde tierra de moros y se enfrentó a Rodrigo en la batalla del Lago. Traicionado por Opas y Sis13 berto, el ejército godo fue derrotado; la morisma invadió la piel de toro y tomó por la fuerza cuanto quiso. Allá donde los magnates no capitularon, las aldeas fueron incendiadas; el estruendo de las armas resonó por todas partes. Fruela logró escapar y convenció a la corte para que se refugiara con el tesoro regio en Amaya. Ávido de riquezas, Tāriq los siguió hasta allí. Al verse amenazados, toledanos y norteños discutieron, los pareceres divididos entre encastillarse en el lugar o buscar refugio en el norte, más allá de las montañas. La nobleza goda decidió luchar hasta el fin y, junto a la familia ducal, Fruela cruzó los puertos. No se supo más de él. 14 I La nieve caía sobre la aldea encaramada en el cerro, desdibujando el límite entre la tierra y el cielo, sepultando las cabañas de zarzo. Cellisca eterna y un viento incesante, en un paisaje mudo y desolado, anochecía, y casi podía escucharse el suspiro de la nieve al disolverse en el suelo enlodado. Matrice se asentaba sobre un acuífero y el agua inundaba aquel laberinto de chozas, cercas de palos torcidos y corrales destartalados. Bajo una llovizna invernal, Waldemir sentía la humedad en las botas cada vez que se hundían en el cieno. Se detuvo ante las ruinas de una basílica, un lugar mudo y sombrío, como el mismo dios al que fue consagrada. La lluvia había anegado el altar de Santa María, y, entre la maraña de vigas, descubrió la inscripción que presidía el ábside: «EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, BOCATO, INDIGNO PRESBÍTERO, CONSTRUYÓ ESTA IGLESIA, SIENDO NUESTROS REYES ÉGICA Y WITIZA». Nadie había pisado el templo desde que había sido saqueado seis años antes, después de que los sarracenos tomaran Toletum. Recordó la prosperidad de la aldea, a sólo una jornada al norte de la capital del reino, y al rebuscar entre los escombros, sintió un escalofrío en la espalda. A lo lejos, el viento gemía entre los brezos, y resonó el chillido de un grajo. Volcado entre la maleza, el portalón aún conservaba los goznes de hierro. Del deslucido morral el herrero extrajo un escoplo y un mazo. Por un momento pensó en el castigo por aquel acto sacrílego —ya fuera en esta vida o en la otra—, y después en los 15 suyos. Los moros se habían llevado el ganado. Cada mañana, revisaba las trampas y volvía a casa con las manos vacías. Apenas le quedaba hierro en la forja, y la noche anterior había sopesado vender a su hija o abandonar al pequeño en el páramo. Cada día que pasaba, miraba a su familia a los ojos y establecía el rango de vacío que cada uno dejaría tras de sí. Clavó el escoplo en la madera y comenzó a arrancar las bisagras. El eco sordo de los golpes resonó en los muros, y sintió un escalofrío al intuir una presencia tras él. Ocultó las herramientas entre las raíces de un roble para escrutar el camino que atravesaba el río y conducía a Miacum. Ante él surgió una figura espectral, un jinete envuelto en un manto oscuro que empleaba para cubrirse la testa. Montaba un semental tordo, grácil y de buena alzada. El recién llegado se detuvo ante él. Echó hacia atrás la clámide para mostrar un rostro sereno, con una horrenda cicatriz en la mejilla izquierda, el cabello pajizo largo, a la antigua usanza, la barba encanecida por la escarcha. Unos ojos grises, traslúcidos como cuentas de vidrio, le escrutaban. —Buenas noches —dijo con acento norteño. Sopló un viento gélido y las ramas del roble temblaron y luego quedaron inmóviles. El forastero aguardaba una respuesta. —¿Quién eres? —le preguntó Waldemir. —Necesito cambiar de herraduras. Puedo pagar. El herrero se quedó mirándole sin saber qué contestar. Nadie en su sano juicio osaría atravesar, en pleno invierno, aquella sierra infestada de bandidos y las tierras que los masmūdas habían reclamado a septentrión. Aunque quizás no fuera lo que aparentaba. Era bien sabido que la cristiandad fenecía en las montañas del norte, y que en los bosques del océano daba comienzo la desolación donde Satanás y sus demonios eran venerados como dioses. La vista del herrero bajó hasta los pies del recién llegado, para asegurarse de que tuviera sombra. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, el norteño sonreía mordaz. 16 Un cambio de herraduras suponía el sustento de su familia durante veinte días. No podía negarse. —Acompáñame —le dijo. La aldea se hallaba desierta, tras la puesta de sol nadie se atrevía a abandonar las cabañas de adobe. Antaño la herrería había sido un espacio de reunión; al calor de la forja los vecinos se congregaban para beber y charlar. Ahora el lugar se mostraba desolado, atestado de humo y en penumbra. Una amalgama de útiles oxidados colgaba de las vigas teñidas de hollín. Waldemir examinó los cascos de la bestia mientras el forastero retiraba la silla y, al verlos recién herrados, alzó la vista, alarmado. Dio un paso atrás cuando el montañés se llevó la mano al cinto. —Quiero un remonte a una espada —dijo, y el herrero observó el oro que había depositado sobre el yunque. No eran dinares, sino tremises con la efigie del rey Witiza. Relucientes, sin mácula. Como si acabaran de salir del cuño. Una puerta chirrió. La esposa del herrero asomó por el resquicio con una criatura en brazos. —Retírate —le dijo Waldemir—. Tengo trabajo que hacer. —¿Quién es? —preguntó ella, suspicaz. —¡Obedece, mujer! —Mas la orden sonó a ruego, a desesperación, y ella atrancó la puerta, asustada. Sobre la mesa el norteño había dejado una hoja de espada. Intrigado, Waldemir escrutó aquel acero de vetas oscuras, afilado como una cuchilla de afeitar. Resultaba frío al tacto, recién pulido y aun así opaco; un metal enigmático, arcano, pavonado por el tiempo, el sudor y la sangre. Fue como tocar el mal. —Una espada baylamānī —dijo el norteño. Hadīd al-hindi. Un acero legendario, traído en lingotes desde una remota isla de la India y forjado durante meses en Baylamān, una ciudad del Yemen, hasta crear una hoja flexible con un filo eterno. Ningún ismaelita se desprendería de ella por voluntad propia. Sin duda había sido tomada del cadáver de un caudillo árabe del más alto rango. Si descubrían que había 17 pasado por sus manos… Su atención recayó sobre el oro. Suficiente para alimentar a su familia durante seis años. —Debes reemplazar el puño por este. —El norteño desenfundó la espada que llevaba consigo, con la hoja partida y comida por el óxido. Waldemir observó la empuñadura áurea decorada con retículas de granates que en su día recubrieron unas piezas de madera. Parecía digna de un rey de los días antiguos. Al examinar la inscripción de la cruceta, supo que lo era. —«Mimung» —murmuró, y el forastero percibió su ansiedad. —¿Sabes leer? —Mi padre… era de buena familia —respondió sombrío—. Trabajé como espadero en la corte de Witiza. —Lo sé. Me dijeron dónde encontrarte. Mimung había sido la legendaria espada de Vidigoya, el rey que acaudilló a los godos cuando invadieron el país de los sármatas cuatro siglos antes. Los poemas aseguraban que aquella arma había sido forjada por su padre, el gran maestro herrero Wieland, hacedor de Gram, la espada con la que Sigurd mató al dragón Fafner. El herrero de Matrice ignoraba qué había de cierto en los cantos, aunque sin duda aquella reliquia había sido tomada del tesoro regio antes de que Tāriq conquistara Toletum. Contempló el acero ismaelita. Parecía obra del Diablo. Las espadas germánicas se forjaban a partir de barras de distintas aleaciones, retorcidas y soldadas hasta crear una hoja elástica con un sólido filo. Aquel acero baylamānī —flexible como el fresno, duro como el lapislázuli— estaba hecho en una sola pieza y mostraba una superficie de ondas oscuras, como el agua de un sombrío manantial. Waldemir depositó el arma sarracena junto al yunque y se dispuso a encender la fragua. El forastero se sentó ante él. —Si dañas el temple —le dijo—, te mataré. Al escrutar su expresión, Waldemir supo que no mentía y entonces lo reconoció, por lo que decían de él las canciones. 18 Un norteño sin alma, nacido en una tierra de demonios con un solo ojo, que junto al rey Rodrigo condujo a una generación de guerreros al desastre. —Tendré que calentar la espiga, para remacharla al pomo —respondió. El forastero asintió en silencio. La composición del hadīd alhindi, su proceso de forja y modo de enfriar el metal eran el secreto mejor guardado del Imperio islámico. Si calentaba la espiga en exceso, podía dañar el temple y la hoja se mellaría al primer golpe. Waldemir se santiguó antes de comenzar. Avivó el fuego con la pareja de fuelles mientras el norteño se acercaba para calentarse las manos. Había decidido reforzar la guarda y el pomo con el acero de Mimung. Desmontó la espada goda y depuró el metal, batiéndolo con el mazo una y otra vez para eliminar impurezas. —¿Quién señorea el poblado? —le preguntó el montañés. —Los Banū Sālim, de la tribu masmūda. Han reclamado los valles del Fenaris y el Sarama. —¿Y el obispo de Complutum? —Él aporta los censos y los moros cobran tributo a punta de espada. A cambio, el mitrado obtuvo un tercio de los bienes de la Iglesia y, por ello, se muestra fiel como un perro pastor. Nosotros salimos trasquilados. Introdujo en la fragua la barra de acero y empezó a dar forma a la cruceta y el pomo. —Dicen que el descontento crece entre los moros —añadió el forastero. —El año pasado el califa designó a un nuevo gobernador, al-Hurr ‘Abd al-Rahmān al-Taqafī. Obligó a los moros a que devolvieran lo que nos arrebataron de un modo ilícito. Pero sólo a ellos. Los árabes campan a sus anchas y toman todo cuanto desean, incluidas las mujeres. El montañés escrutó el páramo más allá de la puerta. Miles de guerreros en busca de fortuna habían cruzado el Estrecho, 19 desde una tierra en la que el prestigio se basaba en la posesión de hembras, y seguidores de un credo que no ponía límite al número de barraganas. —No veo armas en la herrería —dijo al cabo. —Nos está prohibido tenerlas. La gente esconde a sus hijas en la bodega o entre los puercos, y reza para que no las encuentren. Cualquier patán podía calentar un hierro y darle forma a base de golpes; el secreto del temple le convertía en señor del fuego. Waldemir extrajo la guarda de las brasas, la depositó sobre el yunque y murmuró un padrenuestro. Al concluir con «líbranos del mal», sumergió las piezas en el cubo de agua. Después, las caldeó sin alcanzar el rojo y dejó que se enfriaran al aire. —El punto de equilibro ha de estar a cinco pulgadas de la guarda —le indicó el norteño. El pomo servía de contrapeso a la hoja, para que la punta no tendiera a caer. El espadero comenzó a devastarlo con la piedra esmeril; tras varios ajustes, retiró la cruceta y el pomo. Había llegado el momento. Sujetó la hoja con las tenazas, hundió la espiga en la fragua y accionó los fuelles hasta que el acero se volvió oscuro. Decidió martillear en frío, sin que el metal alcanzase el rojo. Montó la empuñadura y pasó horas remachando; el acero baylamānī apenas se deformaba. Trabajó durante toda la noche, peleando contra el sueño, hasta que el puño resultó inamovible. Le fijó unas cachas de madera de boj y asentó la carcasa de oro y granates sobre la empuñadura recién forjada. El herrero admiró su obra con orgullo: Mimung había renacido, a partir de las reliquias de dos mundos. Oro y granates resaltaban sobre un acero oscuro de aspecto inquietante. Amanecía; el sol asomaba entre los montes y teñía el paisaje de fuego. El forastero seguía sentado ante él, en penumbra, observándole. Waldemir le arrojó la espada y él la tomó al vuelo, comprobó el equilibro y dobló la hoja apoyándola en la rodilla 20 hasta que punta y pomo se tocaron. Luego clavó el arma en una viga y empujó con todas sus fuerzas para formar una S. Depositó un caldero de hierro sobre el yunque y lo partió en dos de un solo tajo. Acarició el filo con los dedos hacia el punto de percusión. De las yemas manó un hilillo de sangre. El norteño introdujo el arma en la desgastada funda que pendía de su cinto y entregó al herrero la bolsa con el oro. En el exterior no hallaron la calidez de la aurora, sólo la desolación y un gélido viento serrano. El forastero se envolvió con la clámide y saltó sobre el caballo. —Sé quién eres —le dijo Waldemir, y miró a los ojos del más maldecido de todos los hombres, el espatario que aconsejó al último rey de los godos que librara una batalla que no podían ganar. Malhaya fue quien le acompañó a los confines del reino, y desdichados aquellos que presenciaron la ruina de Spania. El herrero percibió un gesto bajo el manto: una mano acariciaba el puño del arma mortífera que le acababa de entregar. Supo cuáles eran sus pensamientos. Cualquiera podría lucrarse delatando al portador de una hoja baylamānī. Un exiguo canje de miradas y la diestra del norteño abandonó la espada. Las herraduras crujieron en la escarcha cuando condujo la montura hacia el sur, dispuesto a reanudar la marcha. —El Tagus anda crecido por las últimas lluvias —le advirtió Waldemir—; te será imposible hallar un vado. —¿Ya no hay barqueros en Portusa? El herrero cabeceó una negativa. —El único modo de atravesar el río es el puente de Toletum, que está en manos de los sarracenos. Deberás pagarles pontazgo y, si te ven armado, te cortarán las manos. ¿Para qué ir al sur? La ventisca arrastraba los primeros copos de nieve; el astro rey sólo era un tibio disco de ámbar. Por segunda vez, el norteño sonrió. —Voy a presentar mis respetos al nuevo valí de al-Ándalus. 21

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Reconquista

Acontecimiento: Inicio del Reino de Asturias

Personaje: Pelayo

Comentario de "Cova-Donnica"

Año 717. Al-Hurr, el nuevo gobernador de al-Ándalus, se dispone a aniquilar los últimos focos de resistencia del reino visigodo. La conquista musulmana está a punto de consumarse bajo la despiadada tutela de Opas, el obispo metropolitano de Toledo, y los principales linajes hispanogodos deben enviar rehenes a Corduba. Fruela, hijo de Pedro, el duque de Cantabria, acude a la capital de al-Ándalus para garantizar la lealtad de su gente. Sin embargo, su verdadero propósito será encontrarse con Pelayo, un noble astur, antiguo espatario del rey Rodrigo, para entregarle una carta que desencadenará una rebelión en las montañas del norte. Al mismo tiempo, al otro lado del Mediterráneo, el Imperio bizantino lucha por su supervivencia. Los sarracenos han reunido el mayor ejército desde que Jerjes cruzó el Helesponto para invadir Grecia doce siglos atrás. Mil ochocientas naves de guerra y ciento veinte mil muqātila avanzan, como una marea de fuego, hacia Constantinopla, y nada parece detenerlos… Yeyo Balbás nos sumerge en una trepidante narración ambientada en un momento crucial de la Historia, en el que solo el valor y la tenacidad de unos pocos consiguieron frenar a un imperio que parecía imparable.