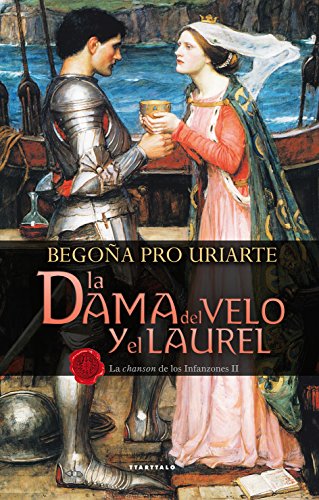

La dama del velo y el laurel

La dama del velo y el laurel

LA DAMA DEL VELO

Año de 1191

In the same month of February [1191], the king of England sent his galleys to Naples, to meet queen Eleanor his mother, and Berengaria, daughter of Sancho, king of Navarre, whom he was about to marry, and Philip, earl of Flanders, who was coming with them. However, the king’s mother and the daughter of the king of Navarre went on to Brindisi, where Margarite, the admiral, and other subjects of king Tancred, received them with due honor, and showed them all consideration and respect. The earl of Flanders, however, came to Naples, and finding there the galleys of the king of England, embarked in them and came to Messina, and in many matters followed the advice and wishes of the king of England; at which the king of France being enraged, prevailed upon the earl to leave the king of England and return to him.

The Annals of Roger de Hoveden

En el mismo mes de febrero [1191], el rey de Inglaterra envió sus galeras a Nápoles al encuentro de la reina Leonor, su madre, y de Berenguela, hija de Sancho, rey de Navarra, con quien iba a casarse, y de Philip, conde de Flandes, quien venía con ellas. Sin embargo, la madre del rey y la hija del rey de Navarra continuaron hacia Brindisi, donde Margarite, el almirante, y otros súbditos del rey Tancredo, los recibieron con los debidos honores y les mostraron su consideración y respeto. El conde de Flandes, sin embargo, vino a Nápoles, y encontrando allí las galeras del rey de Inglaterra, embarcó hacia Messina y en muchos asuntos siguió el consejo y los deseos del rey de Inglaterra; pero el rey de Francia, enfurecido, lo convenció para que dejara al rey de Inglaterra y regresara a él.

Historia de Inglaterra, Roger de Hoveden. Traducción: Begoña Pro Uriarte

UN DESTELLO AZUL BRILLÓ EN SUS OJOS cuando se completó el nuevo bautismo, en aguas sicilianas, de aquella nave en la que pronto embarcaría con destino a Tierra Santa. Se trataba de una galera majestuosa, de nombre Trenc-the-mere, armada en la proa con un grandioso espolón de bronce. Sin perder tiempo, Ricardo subió a bordo, apreciando cada una de las partes de aquel imponente navío de guerra que contaba con dos filas de remeros y gruesos escudos a ambos lados que protegían a galeotes y soldados durante la batalla. Asintió levemente al examinar su castillo de proa equipado con dardos, flechas y fuego griego; igual que el alcázar de la popa, donde se hospedarían los oficiales.

El rey de Inglaterra dio su visto bueno. La gran nave estaba lista después de haber sido llevada a tierra para examinarla y repararla, igual que las otras cincuenta y dos galeras y los ciento cincuenta grandes barcos que formaban la flota de Ricardo I. Muchas de esas embarcaciones se habían llenado de gusanos tras haber permanecido fondeadas en el río Del Faro. Y los invertebrados se habían dado un festín a costa de su madera. Por eso, había sido necesario revisarlas todas.

Ricardo llevaba cinco meses en Messina y solo quedaba un detalle por atajar antes de poner rumbo definitivo hacia Tierra Santa. Saltó a tierra. La mandíbula apretada bajo su barba rojiza se distendió y sus pupilas se centraron en la contemplación de la nave desde la lejanía. Su hermana Joanna se aproximó despacio hasta el lugar donde se encontraba. Se colocó a su lado y miró hacia el mar, observando la majestuosidad de aquella flota desplegada sobre la superficie tranquila y relajada de oleaje. Decenas de mástiles se alzaban hacia el cielo cubierto de nubes.

—Nuestra madre y vuestra prometida han llegado a Nápoles —le informó

Joanna, sin apartar la mirada del horizonte.

Ricardo hizo un leve asentimiento y movió sus labios. ¿Quizá el comienzo de una sonrisa? Luego miró a su hermana. Joanna había sido reina de Sicilia hasta la muerte de su esposo, Guillermo II. Ahora era Tancredo el señor que dominaba aquellos parajes y el hombre con el que Ricardo había tenido que lidiar para liberar a su hermana, a quien había tenido prisionera, y sostener los derechos de su dote.

—¿A quién mandaréis a buscarlas? —preguntó ella, girando por primera vez su cabeza para mirar a su hermano.

El rey tomó aire por la nariz y sonrió.

—Haré llegar dos galeras a Nápoles.

—Eso no contesta a mi pregunta.

—Enviaré a Richard de Camville en el Pombone y a William de Forts en el Fulk Rustac —estas eran las dos galeras que habían traído a Ricardo desde Marsella, aunque no habían sido capitaneadas por los hombres que ahora iban a asumir el mando.

Joanna esbozó una amplia sonrisa.

—Veo que mi elección os satisface —observó el rey.

—Veo que lo tenéis todo pensado.

Aunque llevaban una semana en Brindisi, todavía se le hacía extraño aquel lugar. El aire tenía otra textura, otro sabor, otro olor; las calles, otros trazados distintos a los que acostumbraba recorrer; las gentes, otros acentos y las comidas, otros sabores. Sin embargo, era delicioso escuchar la llamada del mar que penetraba delicadamente hasta aquel refugio con forma de cabeza de ciervo. Miguel de Grez Almoravid inhaló aire despacio en sus pulmones. Lejos quedaba su casa y atrás aquel mes de septiembre del año 1190 en que la había abandonado.

Estaban allí por invitación expresa del almirante Margarite, que servía a las órdenes de Tancredo, rey de Sicilia. El almirante había puesto especial interés y mimo en agasajar a Leonor de Aquitania y a Berenguela de Navarra y había ido a buscarlas expresamente hasta Nápoles. Su hospitalidad, hasta la fecha, había sido exquisita. Y los placeres que de aquella se derivaban, bienvenidos. La casa donde estaban alojados, cuyo exterior lucía un intenso blanco, era amplia y lujosa. Cuando el sol brillaba, parecía que decenas de destellos se escaparan de ella. Estaba situada en el mejor emplazamiento posible y desde allí se tenía una espléndida vista del mar Adriático.

Miguel bostezó. Había dormido poco aquella noche y lo haría menos en la próxima, aunque por otros motivos. La noche anterior había tenido guardia; esa, estaba invitado a una fiesta. Salió a la calle. La presencia de navarros y aquitanos no había pasado desapercibida en la ciudad, pero tampoco constituía una novedad importante. Los habitantes de Brindisi estaban acostumbrados a la presencia de cruzados y extranjeros. Recorrió a pie varias calles y entró en el templo de San Juan. Los dos leones de mármol que sujetaban las columnas de la nueva entrada recién construida asistieron impertérritos a su llegada. Miguel penetró en el interior de aquel templo de planta prácticamente circular del que cuidaban los templarios y se hincó de rodillas en el suelo, con la espada desenfundada. Apoyó las manos en su empuñadura y agachó su cabeza hacia ella, mientras oraba en silencio. Alzó los ojos hacia el fresco que tenía enfrente y contempló el Cristo crucificado, de intensos cabellos rojos. Despacio, se santiguó, se levantó y encendió una vela por su hermana. La incipiente llama le retrotrajo a aquel maldito día en que su joven hermana Guiomar había muerto arrollada por un carro, mientras él trataba de protegerla de la vileza de don Yenego Martínez de Subiza. Abrumado, salió al exterior tras elevar de nuevo una oración en su nombre.

García sonrió al verlo. Lo esperaba recostado en la pared de enfrente, con su pie derecho apoyado sobre ella.

—Sabía que os encontraría aquí.

Miguel se unió a él y le palmeó la espalda. Juntos se dirigieron a la taberna.

—Margarite intenta buscarle una esposa a don Sancho —comentó García, una vez que se sentaron con una jarra de vino en la mano.

—Buena suerte con eso —le contestó Miguel, mientras la boca del otro esbozaba una sonrisa—. No nos imagino protegiendo a otra princesa, de camino a casa.

—Sí, ya hemos tenido suficiente con doña Berenguela —concluyó García.

—Y aún no hemos terminado. Don Sancho no querrá regresar hasta verla casada con él.

—Habláis de él como si fuera innombrable. Sus hombres lo respetan. Miguel esbozó una mueca, recordando aquel lejano encuentro con Ricardo a las afueras de Pamplona en el que a punto estuvo de perder la vida. Él claro, no Ricardo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no solo había conservado la vida, sino que había terminado siendo prohijado por don Fortún Almoravid, padre de García.

—Querréis decir que sus hombres lo temen —le contradijo Miguel. García volvió a reírse.

—Lo respetan, lo temen y lo admiran.

—Lo que vos digáis —contestó Miguel algo adormilado por la falta de sueño y el sopor del vino que ya había ingerido—. Debemos regresar —dijo al cabo, poniéndose de pie.

El cielo se estaba cubriendo con su vestido de noche y una única estrella se marcaba sobre el horizonte. El viento traía humedad. Miguel se envolvió en su capa.

—Estáis hecho un blando —apostilló García al ver el gesto de su amigo.

—Creo que me he resfriado.

—Lo que yo decía, sois un blando.

Miguel sacó vehementemente su brazo derecho y lo colocó sobre el pecho de su amigo.

—No os lo toméis a mal. Solo intentaba ser jocoso.

—No es eso. ¡Mirad!

García se detuvo en seco. El viento había arreciado y el mar rugía de fondo. Pero no era eso lo que su amigo le estaba pidiendo que observara. Un poco más adelante se había formado una trifulca. Desde esa distancia y, con la oscuridad cerniéndose sobre sus espaldas, era difícil distinguir los buenos de los malos. Si es que en ese asunto había buenos y malos. La cara de Miguel se puso seria y sus ojos buscaron el significado de lo que estaba viendo, antes de disponerse a actuar. García conocía bien esa mirada. Su compañero de armas se tomaba muy a pecho cualquier tipo de injusticia. Así que apretó los dientes y acercó su mano derecha a la empuñadura de su espada, seguro de tener que hacer uso de ella en breve. Pedir a Miguel que dejara pasar por alto aquella afrenta era como esperar que nevara en pleno mes de agosto en Pamplona.

Lo primero que constató Miguel, al acercarse un poco más, fue que aquella pelea no estaba equilibrada. Cinco atacantes habían arrinconado contra la pared a tres personas.

—¡Eh! —gritó mientras desenvainaba su espada.

Los atacantes no demostraron ningún interés por los recién llegados. Es más, la tenue luz del anochecer aún permitió ver a Miguel su determinación de continuar con su ataque. Los cinco hombres se cerraron más sobre las víctimas. Tampoco los otros parecieron prestar el menor interés por los recién llegados. Un joven salió al encuentro del atacante con una espada corta en la mano, mientras intentaba defender a un anciano y a una mujer cuyas espaldas habían quedado bloqueadas por las paredes de las casas. No tenían escapatoria. Atacantes y atacados intercambiaron algunas palabras en un idioma desconocido para los navarros. Miguel miró a García, contrariado.

—¡Eh! —volvió a repetir. Pero su voz tan solo captó la atención de la mujer, cuyo rostro, cubierto por un velo, permanecía oculto. Ella les hizo un gesto con la mano, despachándolos, pero los dos caballeros no hicieron caso.

El cabecilla de los agresores dio un paso hacia delante y posó la punta de su espada en el estómago del joven que intentaba defenderse. Este retrocedió unos pasos. Volvieron a intercambiar algunas palabras, después de lo cual, todo ocurrió con la velocidad del rayo. El anciano se movió deprisa y en un abrir y cerrar de ojos se interpuso entre la espada y su sobrino. La pelea empezó ahí y duró unos pocos instantes en los que todo se volvió incontrolable. Al menos, desde el punto de vista de Miguel. Primero intentó proteger a la mujer, pero esta parecía insistir en quedarse. Después trató de ayudar al anciano que, desarmado, amenazó al atacante con palabras y gestos. Por detrás, su sobrino hacía lo posible para que el anciano se pusiera, de nuevo, tras él. Pero su intento, como el de Miguel y el de García, no sirvió para nada. Y cuando la sangre empezó a brotar del cuerpo del anciano, cualquier reacción ya era demasiado tardía. El ruido de pasos, jadeos y metal ahogó el grito de la mujer, quien acudió presurosa junto al anciano caído en el suelo. Después, los sonidos se fueron amortiguando hasta desaparecer.

Miguel salió detrás del último de los atacantes que, antes de irse, había arrancado la bolsa de dinero del hombre herido tras forcejear con la mujer.

Mientras, García se acercó con cautela a las víctimas.

—¿Estáis bien? —les preguntó, guardando su arma.

El hombre herido se movió ligeramente. Su primera preocupación fue saber cómo estaba su hija. Ella era todo lo que tenía en su vida, su tesoro más preciado. No carecía de bienes ni de dinero, pero Roger de Salerno era un hombre de principios y sabía valorar las cosas en su justa medida.

—¿Estáis bien? —volvió a preguntar García, dando por hecho que seguramente no entenderían su idioma. Pero debía preguntar.

El joven se aseguró de que todos los atacantes habían huido antes de acercarse a su tío y a su prima.

—Mi tío está herido. Debo llevarlo a casa.

—¡Habláis occitano! —le dijo el joven, algo confundido.

—Occitano, latín, árabe… Se me dan bien los idiomas —comentó, como si fuera algo natural, mientras intentaba levantar al anciano.

—Os ayudaré —se ofreció García.

El navarro estaba en esos menesteres cuando Miguel retornó.

—Creo que esto es vuestro —dijo Miguel, devolviendo la bolsa que les acababan de robar.

Roger lo miró, algo confundido, y fue su sobrino quien cogió lo que se le ofrecía.

—Os agradecemos vuestra oportuna aparición —agradeció el joven. Puso tanto énfasis en su frase que a Miguel casi le pareció que fingía.

El de Grez sonrió como única respuesta y desvió su vista hacia la mujer que, silenciosa, contemplaba toda la escena. La oscuridad recién extendida y el velo que tapaba su rostro le impidieron distinguir sus rasgos.

—Soy Alejandro y estos son mi tío, don Roger de Salerno, y su hija, Laraine Sybina —presentó el joven.

—Don García Almoravid —correspondió el navarro—. Y este es mi hermano Miguel.

—Si nos disculpáis, debo llevar a mi tío a que lo vea un médico.

—No podréis solo con él —se ofreció Miguel—. Nosotros podemos acompañaros.

La mujer hizo un gesto negativo con su cabeza. Su primo lo vio claramente, a pesar de ser tan sutil como el roce de la seda pura. Alejandro entendió. Su intención era declinar su ofrecimiento, pero cuando su tío fue a dar el primer paso, no pudo sostenerse. Gracias a que García estaba aún a su lado, si no, habría terminado de bruces en el suelo.

—Mi prima me ayudará —les informó algo nervioso. Sin embargo, para entonces, Miguel ya había tomado a Roger bajo su protección y preguntaba hacia dónde debían dirigirse.

La morada de Roger de Salerno era distinta a cuantas Miguel había conocido y conocería jamás. Estaba llena de color y distintos olores y sabores surgían de cada rincón. Aunque decenas de objetos se multiplicaban en cada una de las estanterías y alacenas, todo estaba ordenado con exquisita pulcritud y buen gusto. Hasta para alguien tan poco observador como los dos caballeros que acababan de entrar, aquella atmósfera tuvo su embrujo significativo. Penetrar en aquel espacio era como atravesar la puerta de un lugar imaginado, soñado, pero jamás real.

En cuanto entraron, dos sirvientes, solícitos, se encargaron de Roger y todo en la casa empezó a rodar como un engranaje que funciona a la perfección. Los dos navarros sintieron que su cometido allí había terminado y se dirigieron hacia la salida. Sin embargo, la voz de Alejandro los detuvo.

—Mi tío quiere hablar con vosotros antes de que os vayáis —no había notas de placer en su voz.

Miguel y García asintieron con la cabeza y siguieron al joven hacia el interior de la morada. Esperaron en una sala pequeña con cojines en el suelo. Miguel tuvo de nuevo la sensación de estar en un sitio irreal, un lugar que solo cabe dentro de la imaginación de un niño. Incluso los aromas que se respiraban allí le hacían tener la sensación de estar flotando. Un sirviente los obsequió con una bebida fuerte que ninguno de los dos pudo identificar y muy sutilmente les fue sacando algunos datos sobre su procedencia, siguiendo las indicaciones que le había dado Roger. Poco después, Alejandro los acompañó hasta la habitación de su tío y los dejó allí.

Laraine estaba junto a su padre. Parecía alterada. Hablaba fuerte en un idioma desconocido, cuyas palabras parecían interminables. Ni siquiera cuando la puerta se abrió la mujer detuvo su perorata. Esto puso en una situación incómoda a los recién llegados, quienes se disculparon por la interrupción y se ofrecieron a regresar en otro momento. Sin embargo, Roger los conminó a acercarse.

—No podía dejar que os fuerais sin agradeceros lo que habéis hecho por nosotros. —Roger hablaba con pulcritud el occitano, aunque con un fuerte acento.

—Ha sido un placer poder serviros —confesó García.

—Un gesto que os honra. Aún así, me gustaría compensaros de alguna manera —les dijo, mientras apremiaba con un gesto a su hija para que le acercara su bolsa de monedas.

—No os lo toméis como un desaire, pero no podemos aceptar vuestro dinero.

Se le veía fatigado, pero su aspecto era bueno y su herida había sido limpiada y vendada con rapidez. Roger sonrió.

—Unos verdaderos caballeros. Quizá alguien podría aprender de ellos — dijo en tono alto. Los dos navarros se quedaron sin saber a quién iba dirigido aquel comentario—. Puesto que no aceptáis mi dinero, espero que admitáis otro tipo de compensación. Mi hija leerá la mano de uno de vosotros.

En cuanto escuchó aquellas palabras, Laraine comenzó de nuevo a hablar en aquella extraña lengua.

—¿Qué dice? —preguntó con interés Miguel.

—Creedme, joven navarro. ¿Don Miguel, no? Mejor que no lo sepáis — comentó Roger, divertido. Hasta se permitió una pequeña carcajada, pero el esfuerzo le costó un acceso de tos con el consiguiente dolor en su herida.

—¿En qué idioma habla?

—Es el mesapio, un viejo idioma que hablaban los habitantes de esta región hace mucho tiempo. Lamentablemente, ahora se ha perdido.

—Extraño lenguaje —dijo Miguel—. No es nuestro deseo perturbar a vuestra hija. Ya hemos causado demasiadas molestias.

—No es ninguna molestia. Mi hija tiene el don de ver ciertas cosas —lo dijo con naturalidad, a pesar de que reconocer tal cosa en público y ante desconocidos podría ponerla en serios apuros.

Miguel tuvo que hacer un pequeño esfuerzo para disimular una gran carcajada que pugnaba por explotar dentro de él. Jamás en la vida se hubiera imaginado que alguien intentara agradecer una acción, leyendo el futuro en la palma de la mano. Fue a girarse, ofreciendo el honor de ver predicho su futuro a su amigo. Sin embargo, este fue más rápido y le dio un empujón que le hizo dar un paso adelante en vez de hacia atrás.

—Veo que ya tenemos un voluntario. Sentaos —le indicó delicadamente

Roger a Miguel, mostrándole una silla de terciopelo rojo.

Miguel miró hacia su amigo con el entrecejo fruncido y una mirada que quería decir: «Tomaré merecida venganza». García se encogió de hombros y se apoyó en la pared dispuesto a ser testigo de una escena divertida que, a buen seguro, le haría recordar decenas de veces a su compañero de armas.

—Cuando queráis, Laraine Sybina —le señaló su padre.

Laraine se sentó enfrente de Miguel y tomó sus manos. El pulgar de ella rozó el anillo del leal que el navarro llevaba en el dedo índice de su mano izquierda. Enseguida, Miguel notó su contacto cálido, suave, y aquel nombre fascinante, Laraine Sybina, comenzó a bailar en su mente, repitiéndose como un suave eco. Su piel era tan sedosa que apenas parecía real. Recordó las manos de Blanca, curtidas por su oficio y ni siquiera las de María eran tan delicadas. Sintió como un abrazo y, por primera vez, los ojos de ambos se encontraron. En un instante desapareció todo lugar y espacio. Solo estaban ellos en el mundo. Tras ese primer contacto, Laraine pareció sobresaltarse y echó su cuerpo hacia atrás, como si hubiera visto algo increíble o maligno. El primer impulso de Miguel fue soltar sus manos, pero ella las agarró con determinación. Las palabras de Laraine sonaron como un susurro agradable. Miguel la miró intensamente. Pero ella ya no lo miraba, sino que observaba las líneas de la palma de su mano derecha y después las de su izquierda, con extrema atención. Sus palabras, extrañas a sus oídos, le hicieron perder la noción del tiempo.

—La fuente de toda vida procede de lejanas tierras. Lucharéis contra las aguas. El destino os maltratará con una traición, pero de ella surgirá el amor más recio y más fuerte que jamás hayáis sentido. De él surgirán dos almas iguales, a la vera de un río. Conoceréis tierras oscuras e infértiles y también pueblos amables. Así será, hasta que la noche cálida me permita envolver la última de vuestras caricias —fue traduciendo el anciano.

Roger se quedó en silencio. Laraine tardó en soltar las manos de Miguel. Cuando el contacto se rompió, el de Grez sintió como si su cuerpo regresara despacio a la silla después de haber permanecido lejos. Fue una extraña sensación que se mantuvo en él durante algún tiempo.

Se levantó algo cohibido. Le pareció que había cierto brillo en los ojos de la mujer y que este se debía a la presencia de lágrimas. Con la mirada de ella aún sobre la suya, sintió su desnudez, su insignificancia. Movió rápidamente su cabeza hacia los lados queriendo sacudirse la sensación y se dirigió despacio hacia la puerta.

—Debemos irnos —dijo desde la entrada, sin poder dejar de mirar a la mujer que seguía oculta tras su velo.

Un extraño aroma se metió en su cabeza, mezcla de rosas y de vainilla, acompañado de cierta sensación de mareo. Fuera, el viento seguía soplando fuerte. Por suerte, su empuje barrió con aspereza aquel aroma que se había incrustado en sus sienes.

—Por un instante he pensado que esa mujer iba a declarar que os quedaban dos días de vida.

—Esta os la guardo —le replicó Miguel, invadido aún de una extraña emoción—. ¡Menuda adivina! Hasta yo puedo componer unas estrofas que parezcan un oráculo. «De lejanas tierras…». ¡Por supuesto que de lejanas tierras! ¿Acaso no venimos de Navarra?

—¿Y lo demás?

Miguel se encogió de hombros.

—Inventado, por supuesto. Casi me arrepiento de no haber cogido el dinero que nos ofrecía.

—Eso iría en contra de vuestro honor —le dijo palmeando su espalda.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Formación de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Juntas de Infanzones de Obanos

Personaje: Varios

Comentario de "La dama del velo y el laurel"

La dama del velo y el laurel es la segunda entrega de la saga La chanson de los Infanzones. Convertido en hombre de confianza de Sancho, Miguel viajará a Chipre, conocerá Roma y desafiará las murallas de Toulouse. Pero no podrá dejar atrás un pasado que le persigue y que le empuja a enfrentarse con el cruel Yenego Martínez de Subiza, con el que tiene una deuda pendiente. Esta enemistad lo obligará a elegir entre su amistad con Álvaro Yeneguez y la lealtad que debe a los Almoravid. Todo ello sin renunciar a su sueño de crear una hermandad que luche contra los abusos de hombres como Yenego: las Juntas de Infanzones.