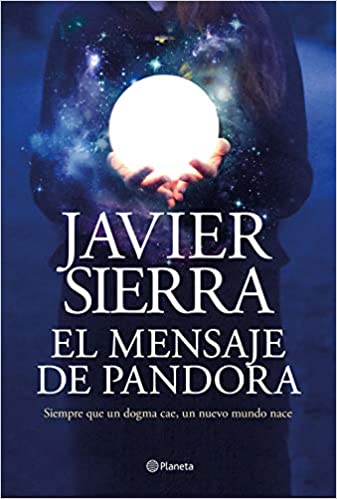

El mensaje de Pandora

El mensaje de Pandora

Querida Arys:

Ha pasado una eternidad desde la última vez que te mandé una carta por correo postal. ¿La recuerdas? Te la hice llegar a Heraclión en uno de mis grandes sobres verdes y la llené de recortables con dibujos e historias de nuestros antepasados. Incluí también fotos sacadas de viejas revistas con figuritas de divinidades, e incluso la pulsera de lágrimas de cristal que aún llevas puesta. Entonces eras muy pequeña. Te fascinó ver tu nombre escrito en el envío que había llegado al buzón de tu casa como por arte de magia y la devoraste con pasión. De hecho, te pasaste un año releyéndola. Lo hacías cada vez que volvías del colegio. Tu madre me lo contó. Y también que una tarde, de repente, caíste en la cuenta de que Hermes, el dios de los pies alados, existía y obraba mara- villas como aquella. Lo habías visto en mis estampas y te prendaste de él. Descubriste que era el regente de la suerte que cae del cielo, de la inteligencia y de los sueños. Y decidiste ponerlo a prueba. Saliste a tu jardín una noche y, con todo tu descaro, le pediste un regalo. Aquella madrugada granizó. Era la primera vez que veías caer piedras de las nubes, así que pensaste que el travieso Hermes te había escuchado.

Durante meses no hablaste de otra cosa. ¡Tu tía te había escrito una carta mágica! Una que te había descubierto cómo hablarles a los de arriba.

Fue un bonito juego, ¿verdad?

Por desgracia, el motivo de esta nueva carta no lo es. Sin embargo, necesito apelar a aquella fascinación de tu infancia para que la entiendas.

Sé que ya no corren buenos tiempos para esta clase de mensajes. Nadie los lee. El teléfono, las videollamadas, las redes sociales y los correos electrónicos nos han robado el viejo hábito de medir las palabras y desgranar sobre el papel pequeñas grandes historias como aquella. Por eso te ruego que hoy hagas una excepción. Levanta tu mirada de la pantalla y dedica un tiempo sereno a recibir lo que quiero entregarte. Me resulta raro suplicarte algo así, pero desgraciadamente la prisa ha invadido nuestra civilización despojándola de la humanidad que en Grecia forjamos a golpe de siglos, conversando bajo la sombra de los emparrados, dictando mensajes y elaborando fábulas mientras dis- frutábamos de las vistas de un mar azul y tranquilo.

Sí, sí. Esos tiempos pasaron, lo sé. También soy consciente de que tras ellos llegaron otros. Los modernos. Pero incluso estos —que son los tuyos— también están a punto de agotarse. De eso estoy se- gura. Y justo por eso me dirijo ahora a ti.

He decidido hacerlo de este modo, a la antigua, con la esperanza de que al recuperar el viejo y lento hábito de la lectura puedas abrazar todo lo que guar- da mi alma. Si no lo hago a tiempo, si este envío no te llega, temo que esa carga se irá conmigo y tú per- derás una información valiosa. Vital.

No me queda mucho, ¿sabes?

Mis piernas ya no son lo que eran. Les cuesta un mundo ascender a la Acrópolis los domingos al amanecer. Allí, sobre la roca sagrada, sola, he pasado meses llorando a los viejos dioses mientras mis ojos iban perdiendo su agudeza y dejaban de disfrutar los contornos geométricos de una Atenas decadente y gris. Antes de la pandemia, los cuervos me vigilaban como si yo fuera una pobre y loca anciana. Yo los ignoraba. Abría mis brazos hacia el templo de Hefesto y Atenea y me dejaba embriagar por la sinfonía de olores que desprende la que fuera la capital del mundo. Y ya ves, querida, ahora echo de menos ese hábito más que cualquier otro capricho. Y el de escribirte, claro. Ni siquiera mirándote a los ojos, libres las dos como antaño, conseguiría ordenar mis ideas mejor que garabateándote estas palabras.

Nuestro país lleva semanas confinado. El resto del mundo también. Esta crisis ha obligado a las autoridades a pararlo todo, y aunque tú en Creta debes estar mucho mejor que yo, creo que puedes hacerte a la idea de que tu tía no lo está pasando bien. Y no es por el confinamiento. En absoluto. Ni por las medidas de precaución que las autoridades nos obligan a adoptar.

La «distancia social» que debemos mantener, las mascarillas, los guantes y los gestos huidizos con los vecinos se compensan con llamadas telefónicas y conversaciones desde los balcones. Mi necesidad de escribirte es por algo de mucho más calado: porque me doy cuenta de que lo que nos está pasando es el preludio del fin del mundo que conocemos. ¡Y no te he revelado aún lo que yo sé de él!

Estamos a las puertas de una hecatombe. Qué palabra, Arys. Antes la usábamos como sinónimo de sacrificio a los dioses. La ἑκατόμβη (hekatómbē) era literalmente la inmolación ritual de cien bueyes en honor de algún habitante del Olimpo. Procede de hekatón, «cien», y boũs, «buey». Cuando la oigo en boca de un político o de una autoridad sanitaria para justificar las decenas de miles de fallecidos por culpa del último virus, pienso si todo esto no estará siendo la broma de algún hijo de Zeus que, despertado por el ruido de nuestra época, ha decidido devolver cierta paz a la Tierra.

¿Te asusta la idea?

No. No tengas miedo, por favor. Quizá no sea quien tú crees que soy. Quizá no me haya atrevido antes a explicarte por qué estoy tan segura de hacia dónde vamos como especie, pero te prometo que no me iré hasta habértelo contado todo. Hasta que comprendas, ahora que vas a cumplir tu mayoría de edad y vas a dejar ya de ser una niña, que en tus manos está la salvación de nuestra especie.

Lee, por favor.

Y comparte lo que voy a decirte.

1

EL MENSAJE

Como verás, esto no es una carta normal. Es un mensaje en una botella. Una epístola de las antiguas. Una advertencia escrita con la esperanza de que la recibas antes de que nada tenga remedio. Me preocupa que el soporte que he elegido sea el correcto. El material orgánico sobre el que lo deposito corre el riesgo de deteriorarse. Con todo, estoy convencida de que es más seguro que una memoria magnética o un cristal de roca alterado que precisan de intermediarios tecnológicos para acceder a su contenido.

Yo no quiero mediadores. Tarde o temprano te traicionan. Se desfasan. Colapsan. Desaparecen. O simplemente se hacen imposibles de descifrar, como probablemente les ocurrirá a los discos de oro que a finales de la década de los setenta enviamos al espacio atornillados al fuselaje de las naves Voyager. Si unos extraterrestres los encontraran mañana, es poco probable que logren interpretar los surcos de esos vinilos y entiendan que contienen voces y sonidos de la Tierra.

Entonces, ¿qué puedo hacer para que esta botella no se pierda?

Le he dado algunas vueltas al problema. Grabarte mi mensaje en una gran piedra —una de las opciones que consideré en las primeras semanas— hubiera sido peor todavía. Lo condenaría a una ubicación concreta del planeta limitando la posibilidad de que fuera descubierto. Y, la verdad, no se me ocurre ningún lugar que esté a salvo de los cambios de los que deseo prevenirte.

Si te llega por este conducto, en forma de libro o de opúsculo, tengo al menos la esperanza de que se instale en tu memoria del mismo modo que lo hace un virus cuando invade una de tus células para sobrevivir. Lo importante no es el original que ahora tienes en tus manos, sino el modo en el que su contenido se acomode en ti, despertando la necesidad de compartirlo con terceras personas.

Ojalá, pues, te infecte. Y tú, a su vez, infectes a otros. A todos los que puedas.

De los virus y de su comportamiento te hablaré enseguida. Y también del resto de los enemigos invisibles que te rodean. La misión que me he propuesto al escribirte es la de que nunca olvides que no por desconocida una amenaza se convierte en improbable.

En este momento, créeme, me siento como una náufraga varada en una playa remota. O, aún peor, como un nuevo Noé que ha decidido botar su arca antes de que la catástrofe lo arrase. Habrá quien se burle cuando transmitas lo que voy a decirte. Menospreciarán estas palabras y a su autora, e incluso a ti por el mero hecho de leerlas. No les hagas caso. Recuerda que siempre que llega el Mal recibimos avisos a los que no prestamos oídos. Los ignoramos por comodidad o por conveniencia, da igual, y creemos que a nosotros no nos afectará su ponzoña.

Ahora acaba de suceder de nuevo.

¿Cuántos líderes de naciones, contertulios de televisión, amigos y supuestos expertos minusvaloraron la amenaza de la última pandemia, la del coronavirus de Wuhan? ¿Cuántos de los que se rieron de quienes nos preocupamos ante las primeras noticias que llegaban de China se esforzaron después en parecer responsables? Olvídalos. A todos. Nadie acomodado está preparado para afrontar algo así. No pierdas el tiempo con los que hacen de la torpeza su bandera. No te debe acomplejar saberte curiosa y querer conocer otros puntos de vista sobre un fin del mundo que tarde o temprano viviremos todos. A mí, ya lo sabes, hace tiempo que esos insultos me son indiferentes. Me salva de la angustia la obligación en la que me veo. Solo me concierne dejarte constancia de lo que sé. Siento que sin conocer mis palabras tú y tus descendientes tendríais muchos más problemas para sobrevivir.

Casi sobra decírtelo, pero quiero hacerlo. Tú sabes que no soy bióloga. Ni viróloga. Ni tampoco una experta en meteoritos o en vulcanología. No tengo acceso a silos nucleares ni a instalaciones en las que se enriquece uranio. Tampoco trabajo para ninguna moderna Agencia del Clima ni comprendo del todo los procesos de cambio acelerados que está viviendo el ecosistema terrestre. Solo soy una mujer que ha sufrido, entre otras, las dos últimas pandemias que nos han asolado: la gripe A de 2009 —causada por el terrible virus de la influenza H1N1, que hoy nos parece un pequeño episodio— y el coronavirus causante de la COVID-19, que acaba de barrer el planeta entero —194 naciones— sembrándolo de cadáveres.

Aunque en realidad he conocido otras. Muchas otras. La lista te angustiaría.

Soy, en definitiva, una superviviente.

Y me dirijo a ti, Arys, tan joven e indefensa aún, para advertirte de lo que tu tía ha visto con sus propios ojos.

2

ORÍGENES

Antes de seguir leyendo, debes interiorizar algo esencial: la vida no tiene valor sin la muerte. Ambas se relacionan del mismo modo que lo hacen la luz y la oscuridad. La una le da sentido completo a la otra gracias a un equilibrio precario, siempre breve en el tiempo, del que solo el ser humano es consciente. Que sepamos, claro.

Por desgracia, Arys, semejante equilibrio está llamado a romperse más pronto que tarde y a decantarse hacia el lado que menos nos favorece. Basta mirar atrás para darnos cuenta de ello. Las amenazas a la preservación de nuestra especie han sido constantes a lo largo de la historia y han estado muy cerca de acabar con nosotros. Epidemias, catástrofes naturales y guerras han decantado a menudo esa balanza hacia el abismo. Y aunque somos fuertes y llevamos millones de años de evolución superando agresiones de todo tipo, una simple ley natural nos advierte sobre quién, en apariencia, ganará al final esta guerra.

Esa ley es imposible de olvidar:

Todo lo que nace muere.

Pero no temas, pequeña. Esta es la única mala noticia que te daré. Venimos al mundo para luchar. Tú también. Y lo harás mejor cuanto más conozcas el terreno que pisas.

El cronograma de lo que somos, de la civilización tal y como ahora la entiendes, comenzó hace solo diez o doce milenios. No es demasiado si piensas que nuestras primeras versiones surgieron hace alrededor de dos millones de años y que buena parte de ese tiempo lo pasamos actuando como simples depredadores.

En ese extenso y remoto periodo se gestaron varias familias de humanos de características diferentes. Unas fueron dando paso a otras. En cada salto se producían mejoras, se crecía en habilidades e inteligencia, hasta que finalmente surgimos los sapiens… y nos quedamos.

Lo cierto es que algo desconocido nos mutó de repente. Ocurrió en África, en plena ebullición evolutiva. Algo —lamento lo impreciso del término— nos hizo actuar de una forma totalmente nueva, con una visión inédita de la realidad. De repente comenzamos a organizarnos de un modo singular; desarrollamos un lenguaje complejo; sometimos fuerzas de la naturaleza como el fuego; empezamos a cuidar de los nuestros; los enterramos junto a objetos y alimentos como si los preparásemos para una larga travesía; incubamos habilidades lingüísticas, pictóricas y hasta musicales; elegimos a nuestros líderes; inventamos dioses y nos convertimos en cazadores de una eficacia temible. Lo curioso es que nadie en su sano juicio puede hoy descartar que esa mutación se debiera a una suerte de pandemia. Una quizá parecida a la que ahora sufrimos. Una infección que alteró el código genético de los homínidos que nos precedieron convirtiéndolos en lo que hoy somos.

La idea no es mía, querida. Es de un premio Nobel. Y no de uno cualquiera, sino del hombre que —junto a un compañero de laboratorio— descubrió en 1953 que la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) tenía forma de doble hélice, como las serpientes enroscadas en el bastón de Hermes y que hoy, por cierto, muchos utilizan como símbolo de la medicina al confundirlo con la vara de Asclepio.

Ese hombre, Arys, se llamó Francis Crick. En 1962 compartió con James Watson el Premio Nobel de Medicina por su hallazgo. Y en 1981, en un giro copernicano a su pensamiento, propuso que esa misteriosa mutación genética en los primeros humanos fue propiciada por un microrganismo que nos infectó… desde otro planeta.

Suena a ciencia ficción, lo sé. Es un género por el que siento debilidad.

Pero, más allá de mis gustos personales, te ruego que sigas leyendo.

Según Crick, la vida es una especie de catarro cósmico que va saltando de mundo en mundo. Y pese a lo aventurado de su planteamiento, su hipótesis terminó arraigando en ciertos sectores de la comunidad científica. Algunos de sus colegas empezaron a plantearse que el «agente contaminante de la vida» podría habernos infectado a través de cometas y meteoritos que, a modo de espermatozoides, terminaron fecundando planetas como si fueran óvulos colosales. A aquello lo llamaron «panspermia» —del griego παν, «todo», y σπερμια, «semilla»— y supusieron que debía ser un proceso natural, común en el universo.

Pero Crick no se quedó conforme con los primeros aplausos que recibió. No le parecieron suficientes y quiso ir aún más lejos. Le costaba creer que algo tan particular como la vida no escondiera una intencionalidad. Que no la respaldara una inteligencia.

La propuesta que hilvanó entonces fue que hace millones de años una supercivilización llegada desde los confines del universo infectó deliberadamente de vida este pequeño planeta. Los ingenieros de esa cultura desconocida lo planificaron todo: sembraron de bacterias la inhóspita superficie de nuestro mundo y estas, con el tiempo, espoleadas por virus que las mutaron en mil y una variantes, terminaron generando estructuras mucho más complejas: las primeras células. De ahí, el salto a las incipientes especies vegetales y animales, e incluso a una forma de vida superior con conciencia, fue ya solo cuestión de tiempo.

«Un Watson y un Crick extraterrestres descubrieron la estructura del ADN — especuló el propio Crick—. Otros, explotando sus trabajos, empezaron a crear microrganismos del mismo modo que nosotros hoy “sintetizamos” las primeras bacterias en probetas. Paralelamente, esa civilización llevó a cabo la conquista del espacio. ¿Conquista presencial? Quizá no. O al menos no más allá de sus estrellas vecinas. Pero sí al nivel de sondas automáticas […]. Esos seres descubrieron nuestro mundo en formación. Entonces se embarcaron en una experiencia que hoy nos parece imposible, pero que, dentro de unas décadas, también estaremos en condiciones de emprender: crear vida inteligente. No exactamente igual que el Dios de la Biblia, que bajó a la Tierra a fin de modelar un poco de barro para formar a Adán, pero casi. Ellos hicieron que en ese barro original se pudiera sembrar una bacteria (u otro microrganismo), programada de tal forma que al cabo de varias decenas de miles de años desembocara en nosotros».

La idea de Crick defendía, en suma, que una cultura inteligente de algún rincón de la galaxia envió sondas cargadas de material biológico para sembrar mundos. Su teoría recibió el nombre matizado de «panspermia dirigida» y estimuló un debate que, en realidad, llevaba ya algún tiempo librándose con discreción en ambientes médicos.

De hecho, solo tres años antes que él, en 1978, sir Fred Hoyle, uno de los astrónomos británicos más famosos del mundo, y su colega de origen ceilanés Chandra Wickramasinghe, se plantearon una paradoja que completaba la asombrosa idea del descubridor del ADN. Ambos impulsaron la astrobiología, una nueva rama de la ciencia hoy plenamente aceptada. En su obra La nube de la vida[3], buscando una respuesta al problema del origen de la biología terrestre, se preocuparon por estudiar los seres vivos más antiguos que poblaron el planeta. Los encontraron en una formación de esquisto cerca de Barberton (Sudáfrica), a la que llaman Fig Tree. Allí, tras analizar sedimentos de tres mil cien millones de años de antigüedad, localizaron en ellos restos de primitivas colonias de bacterias y algas. Resultaron ser estructuras mucho menos simples de lo esperado. Al ponerlas bajo el microscopio, Hoyle y Wickramasinghe formularon una pregunta que todavía nadie ha resuelto: ¿cómo es posible que nuestras más antiguas formas de vida sean ya organismos complejos?

Para ellos la única respuesta plausible resultaba tan simple como contundente: esa vida tuvo que ser importada. Esto es, no nació aquí. Era extraterrestre. Y llegó justo en el preciso momento en el que la corteza de nuestro planeta empezó a solidificarse.

Pronto empezaron a buscar también virus. Junto a los priones, estos son la forma más pequeña que conocemos de «materia organizada». Aunque los científicos todavía discuten si se trata de vida o no, lo cierto es que tienen la capacidad —y, parece, el único objetivo— de replicarse invadiendo bacterias y células, y hackearlas para ponerlas al servicio de su propia multiplicación. Son verdaderos vectores de mutación. Quizá los responsables ocultos del enigma que los obsesionaba.

Para que te hagas una idea de su tamaño, Arys, si imaginas un virus estándar de las dimensiones de un hombre, una bacteria sería para él como un estadio olímpico. No es raro, pues, que no dieran con registros fósiles de estas «criaturas».

Pero Hoyle y Wickramasinghe no se desalentaron y decidieron examinar los restos petrificados de las primeras estructuras biológicas conocidas, de unos seiscientos millones de años de antigüedad, ¡y volvieron a llevarse las manos a la cabeza! Encontraron tal diversidad de organismos complejos en el periodo cretácico que la teoría de la evolución de las especies de Darwin les empezó a resultar muy pobre para justificar tanta mutación. Para explicarla, Hoyle y Wickramasinghe insistieron: «Este proceso de elaboración génica tuvo que ser el resultado de continuas invasiones virales procedentes del exterior».

Sir Fred Hoyle murió en 2001 convencido de que esas invasiones se explicaban por el mero azar. La vida se instalaba solo cuando podía empezar a desarrollarse. Ni antes ni después. Para él, las ideas de una «generación espontánea» y autóctona de la biología, como propuso el biólogo ruso Aleksandr Oparin, eran absurdas. Oparin, en los años veinte, teorizó que la vida surgió de una suerte de «sopa primordial» de elementos inorgánicos sometida a rayos ultravioleta y descargas eléctricas. Pero a Hoyle esa idea de tránsito automático de lo inerte a lo vivo, y su evolución azarosa hasta las

formas complejas que hoy conocemos, se le antojaba inaceptable. Llegó incluso a afirmar que la probabilidad de que la vida en la Tierra se hubiera generado de materia abiótica, combinada por chiripa y sin ayuda externa, «es aproximadamente la misma que la de que un tornado arrase un depósito de chatarra y ensamble por casualidad un Boeing 747 con lo que encuentre allí». Es decir, cercana al cero absoluto.

Sus ideas no han dejado de influir en el doctor Wickramasinghe —que hoy tiene ochenta y un años—, y aún sigue atento a las lluvias de «virus alienígenas» sobre la Tierra. ¿Está el universo enviándonos formas de vida todavía en este momento? ¿Podrían ser ciertos patógenos que parecen surgidos de ninguna parte visitantes de otras regiones del cosmos?

Curiosamente, la última vez que oí hablar del doctor Wickramasinghe fue poco antes de declararse la pandemia de la COVID-19, a principios de 2020. Él acababa de proponer a la revista médica británica The Lancet un artículo en el que sugería que el coronavirus que nos puso en jaque entonces se originó en un meteorito que cayó no muy lejos de Wuhan, en China —el foco de la epidemia—, en octubre del año anterior. Según sus estimaciones, la roca cósmica caída en las inmediaciones de Songyuan podría haber esparcido «cientos de trillones de partículas víricas» por toda la región, después de haber convertido la noche en día y ser filmada por las cámaras de tráfico de la ciudad. Bajo ese punto de vista, no cabía duda de que el nuevo «peligro amarillo» no era realmente chino, sino extraterrestre.

Pero nadie le creyó.

Y The Lancet ignoró su escrito.

3

EL INSTANTE OSCURO

¿Te sorprende la idea de que la vida en general, y nuestra humanidad en particular, puedan ser el producto de una infección cósmica? ¿No te parece romántico abrirse a la sospecha de que nuestro origen esté más allá del sistema solar? ¿Que tú y yo, en el fondo, vengamos de otro mundo?

Aunque te parezca increíble, preguntas parecidas a estas ya se las plantearon nuestros antepasados. Y algunos, de forma intuitiva, llegaron incluso a responderlas a través de sus mitos o sus escritos de carácter religioso.

¿Te cuento cómo?

Hay historias asombrosas…

En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que la vida llegó a la Tierra después de que un pájaro de fuego depositara un extraño huevo metálico sobre el primer montículo que emergió de las aguas primordiales, en el preciso instante de la Creación. Los Textos de las Pirámides —grabados sobre enormes losas de piedra en tumbas de hace más de cuatro mil años— cuentan que aquella ave ígnea se llamaba Bennu. Los griegos, por cierto, la adoptamos convirtiéndola en nuestra ave fénix o φοῖνιξ. Hoy, con nuestra perspectiva moderna, es fácil ver en ella la metáfora de la caída de un gran meteoro o cometa «sembrador», y en ese «huevo», un eco del material que quedó olvidado junto al Nilo tras su impacto.

No es una idea mía, querida. No alucino. Y mucho menos me lo invento. Egiptólogos contemporáneos sugieren que aquel huevo o Benben —que es su antiguo nombre egipcio— fue el meteorito de aspecto cónico que durante siglos se veneró en Heliópolis, la ciudad sagrada de los faraones, sobre una columna. Su peculiar forma no resulta del todo extraña en nuestros registros meteoríticos y se debe probablemente al ángulo con que entró en nuestra atmósfera. La fricción y las altas temperaturas esculpieron su silueta como si fuera un cucurucho de helado y le dieron su curioso aspecto. La piedra Benben, hoy perdida, tuvo que ser extraordinaria. De hecho, no faltan quienes sospechan que su aspecto fue el que pudo haber inspirado la geometría de las pirámides e incluso el acabado de los obeliscos. Estos, si te fijas bien, no son sino representaciones esquemáticas de aquella columna heliopolitana sobre la que se veneró la sacratísima piedra cónica de los antiguos egipcios.

Puede que te parezca una idea exótica. No te culpo por ello. Pero no me negarás que la existencia de un culto a un meteorito vinculado al origen de la vida evoca las modernas ideas de Crick, Hoyle o Wickramasinghe.

¿Y qué me dirías si te cuento que otras religiones tuvieron exactamente la misma intuición?

¿Crees que exagero?

Fíjate por ejemplo en la reliquia más famosa del islam, la Piedra Negra incrustada en el extremo oriental de la fachada de la Kaaba. Esta es hoy mucho más conocida. Cada año millones de peregrinos viajan a La Meca y, con suerte, pueden aproximarse a ella y besarla. Quienes la han visto hablan de su aspecto metálico, oscuro, casi quemado. El mismo que tendría un meteorito.

Lo que dicen los musulmanes de Hayar al Aswad —que es como la llaman— es que se trata de una piedra que estuvo en el paraíso y que se remonta a los tiempos de Adán y Eva. De nuevo, pues, nos encontramos ante un «trozo de cielo» al que instintivamente hemos vinculado con el origen de la vida. Con la Creación. Y hacia el que se postran diariamente mil quinientos millones de personas cinco veces al día.

Más interesante aún es la historia que la Biblia cuenta en boca de Jacob. Según el libro del Génesis[, este profeta del Antiguo Testamento se quedó dormido sobre una curiosa roca que encontró en el desierto, camino de la ciudad de Harrán. La piedra no debió ser muy diferente de la que hoy se venera en Arabia Saudí. Esa noche Jacob soñó que los cielos se abrían sobre él y que de ellos descendían unos ángeles por una escala refulgente. El profeta, impresionado, decidió guardarse aquella roca. La llamó Betel, que en hebreo significa «la casa de Dios», en la certeza de que le proporcionaría acceso al paraíso del que procedía todo lo creado. Aún hoy, en las culturas semíticas se utiliza el término betilo para referirse a los meteoritos o «piedras del rayo» que, según ellos, marcan los lugares sagrados.

Ya lo ves, Arys. Quizá, después de todo, siempre hemos tenido dentro la certeza de que las «piedras del cielo» trajeron la vida a la Tierra. Y de que, en el fondo, ninguno de nosotros —seamos humanos, plantas, organismos pluricelulares, hongos, protozoos o bacterias— somos de aquí. ¿No crees?

Pero esta, en realidad, es una historia que empieza aún más atrás en el tiempo. Se remonta a mucho antes de la aparición de los egipcios, de los profetas bíblicos o de los seguidores de Mahoma. De hecho, arranca muchísimo antes de lo que crees.

Si lo que sugieren los mitos como los que acabo de explicarte es cierto, aquellas piedras cósmicas nos trajeron la carga bacteriológica y vírica que desencadenó toda la vida en la Tierra. Desde ese punto de vista, habría también que aceptar que las infecciones de uno u otro signo llegaron por el mismo medio y que, desde entonces, no han dejado nunca de transformar este planeta y a sus habitantes.

¿Te parece muy aventurado?

¿En serio?

Bueno… Te concederé un pequeño respiro.

Puedes dar por cierto o no el origen cósmico de las infecciones, pero lo que no podrás negar es la influencia que patógenos de toda clase han ejercido en nuestra evolución como especie.

Una de sus últimas y más radicales injerencias —una de la que debo hablarte ahora en detalle— se produjo en el preciso momento en el que aquellos «monos desnudos» de la remota prehistoria decidieron agruparse alrededor de tribus de miles, decenas de miles e incluso millones de individuos. Ningún otro homínido hizo algo así. Tampoco ninguno sufrió tanto como nosotros. La súbita expansión de las enfermedades pandémicas entre los sapiens fue posible gracias a la adopción de dos habilidades que todas las culturas antiguas sin excepción atribuyeron a un regalo de los dioses: la agricultura —esto es, el sometimiento productivo de la Tierra a disposición del ser humano— y la ganadería —el control, parcial al menos, del reino animal.

Osiris en Egipto, Enlil en Sumeria, Oannes en Babilonia, Viracocha en los Andes y Deméter en Grecia —por citar solo a unos pocos— mostraron a los humanos qué especies cultivar, cuándo y dónde hacerlo, les entregaron el arado, les enseñaron, como Hermes en Grecia, a hacer cercados y, finalmente, les señalaron aquellos animales más aptos para ser dominados y criados en cautividad. Las historias de esos «dioses instructores» están entre las más fascinantes del mundo antiguo. Yo las adoro. Me parecen todo un misterio. No hay civilización que no cuente con ellas. Pero ninguna nos advirtió de los peligros que traería esa nueva clase de cohabitación con la naturaleza.

Es este otro concepto que debes interiorizar: las primeras culturas se levantaron en el oscuro instante en el que las tribus de sapiens dejaron de actuar como cazadores-recolectores errantes, gentes sometidas al imperio del clima y de sus fuentes de alimentación, y se instalaron en un solo territorio. Y digo bien, «oscuro instante». Ese momento, como te explicaré, nos trajo al peor enemigo al que nos hemos enfrentado hasta ahora: las grandes plagas.

Hasta donde sabemos, el proceso de sedentarización de la especie se inició en Oriente Próximo, en tierras de la actual Turquía. Fue allí donde en 1994 un grupo de arqueólogos alemanes descubrió algo inesperado mil kilómetros al sur de Estambul, muy cerca de la moderna frontera con Siria. Veinte estructuras arquitectónicas, compuestas por una decena de pilares de piedra cada una, de unas diez toneladas de peso por megalito, fueron detectadas bajo túmulos que llevaban siglos pasando por simples colinas de labranza.

El hallazgo, como casi todos los de su especie, fue fortuito. Los campesinos de Urfa que las trabajaban llevaban años desenterrando piedras grabadas y piezas de una antigüedad incierta. Las retiraban con fastidio y las mejores las iban amontonando en el Museo Arqueológico de la antigua ciudad de Abraham. Nadie les prestó atención en años. Fue Klaus Schmidt, un experto del Instituto Arqueológico Alemán, el primero que decidió emprender una campaña de excavación sistemática de aquel yacimiento, sacando a la luz un complejo que pronto recibió el nombre de Göbekli Tepe, el «monte ombligo».

Lo que emergió allí fue simplemente colosal. Las piedras desenterradas resultaron ser fragmentos desprendidos de unos círculos de piedra perfectos, hundidos entre tres y cuatro metros bajo el suelo. Sobre los sillares de mayor tamaño podían verse relieves con toda clase de animales e insectos: cabras, zorros, gacelas, osos, serpientes, arañas y escorpiones esculpidos con un realismo asombroso. Pero también hombres y mujeres que mostraban sus genitales y que pronto dieron a entender a Schmidt y a sus colegas que estaban ante un lugar de culto a la fertilidad.

Aquella suerte de menhires rectangulares, pulidos por ambas caras, en forma de T mayúscula, estaban extrañamente intactos. Sin signos de guerras ni erosión. Era como si sus escultores hubieran decidido enterrarlos con cuidado en algún momento del pasado. Aunque esa circunstancia, lejos de simplificar la tarea de los arqueólogos, pronto se convirtió en el inicio de un tremendo galimatías.

El problema mayor surgió cuando los restos orgánicos hallados en el desmonte de los túmulos se dataron por el método del carbono 14 (14C). Esta herramienta científica, de uso común en arqueología, permite calcular la edad de cualquier vestigio menor de cincuenta mil años con la sola medición de ese isótopo radiactivo. Se trata de un elemento que tenemos incorporado todos los seres vivos en una cantidad fija y que se pierde a un ritmo constante tras la muerte. Maderas, raíces, huesos, tejidos orgánicos y vegetales…, todo se puede fechar utilizando unas tablas establecidas, con un margen de error mínimo. Y varias muestras de esa clase habían sido recuperadas junto a las columnas T del Monte Ombligo.

Lo que determinó su análisis fue que la tierra vertida sobre los círculos de Göbekli Tepe se volcó hacia el 8200 a. C. Y también que el lugar estuvo en uso durante algo más de un milenio.

Aquello fue toda una revelación.

Göbekli Tepe se encuentra precisamente en la región del planeta en la que se «inventó» la agricultura alrededor del 9000 a. C. y también donde se domesticaron los primeros animales. El equipo de Schmidt dedujo que esas estructuras de piedra tuvieron que ser el «laboratorio social» en el que se crearon semejantes innovaciones, así como el emplazamiento en el que se pergeñaron las primeras representaciones de los dioses. A principios de los años noventa del siglo pasado, a solo treinta kilómetros de allí, genetistas estadounidenses señalaron las colinas de Karacadağ como el lugar en el que se domeñó una de las primeras variantes del trigo domesticado por el ser humano: el carraón. «Es difícil que esto sea una coincidencia[7]», se dijo. Y es que en Göbekli Tepe todo remite a los orígenes. No está de más recordar que ese conjunto se talló, trasladó y colocó con esmero seis mil años antes de que se levantaran los templos megalíticos malteses de Ggantija y Mnandra, tenidos hasta entonces como los más antiguos del mundo.

Las implicaciones de esta datación son importantes, querida Arys.

Aún no sabemos qué pudo haber llevado a los impulsores de aquel «macrolaboratorio» a enterrarlo. Millones de metros cúbicos de tierra se desplazaron para sepultar obras en las que habían invertido un esfuerzo inédito. Pero ¿por qué? ¿Qué movió a aquellas gentes a una reacción como aquella? ¿Por qué resolvieron enterrar unas estructuras magníficas, seguramente sagradas, únicas en el mundo? ¿De qué pretendían preservarlas?

Autores como el escocés Graham Hancock —famoso por sus bestsellers sobre civilizaciones desaparecidas— han arriesgado la hipótesis de que fue la caída de un cuerpo cósmico en el actual Canadá, hacia el 9600 a. C., el que provocó un «invierno nuclear» que obligó a la cultura del Monte Ombligo a tomar la decisión de abandonar y soterrar sus «templos». Esa catástrofe existió. De eso no hay duda. Existen trazas de un gran impacto en estratos geológicos de esa época, provocado por el cometa Clovis durante el Pleistoceno, en un periodo de enfriamiento conocido como Dryas Reciente. Pero la idea de Hancock, aunque atractiva, adolece de un severo fallo argumental que va más allá de la ligera discrepancia de fechas entre la colisión y el entierro de Göbekli Tepe, disculpable cuando hablamos de prehistoria. Una catástrofe cósmica de la envergadura sugerida por Hancock —a la que se atribuye incluso el súbito final de la Edad del Hielo— no pudo dar mucho tiempo a los habitantes del Monte Ombligo para soterrar su veintena de grandes «templos» circulares. Esa tuvo que ser una operación compleja, planificada, que se extendió durante meses, si no años, y no parece concebible atribuirla a la reacción rápida a una catástrofe global.

Quizá la desaparición de ese «primer templo» de la humanidad descanse sobre un factor mucho más cercano. De hecho, es ahí a donde quiero llevarte, pequeña.

Si en Göbekli Tepe se domesticaron los primeros animales, allí fue también donde se abrió la caja de Pandora de las primeras epidemias y pandemias víricas. ¿Fue una de estas la que obligó a aquel pueblo cuyo nombre desconocemos a dejar atrás aquel «laboratorio» de piedra, en espera de tiempos mejores?

Jared Diamond, profesor de Geografía de la Universidad de California y uno de los más reconocidos divulgadores científicos del mundo, llamó mi atención sobre esta posibilidad. Diamond argumenta que «los principales elementos mortíferos para la humanidad en nuestra historia reciente —la viruela, la gripe, la tuberculosis, la malaria, la peste, el sarampión y el cólera — son enfermedades contagiosas que evolucionaron a partir de afecciones de los animales[9]». Sugiere que fue la primitiva convivencia de humanos con sus primeros rebaños de vacas, ovejas y caballos lo que creó las pandemias que todavía hoy sufrimos. Agresiones que, desde esa época remota, no han dejado de acosarnos.

¡Y tiene razón! La totalidad de los agentes infecciosos que llevan siglos diezmándonos surgieron a partir de nuestro contacto con bestias. Domésticas o silvestres, no importa. Se trata de microbios que se adaptaron al huésped humano a la velocidad del rayo, como la fiebre amarilla que saltó de los monos salvajes africanos al hombre —más tarde lo haría el virus del sida—, la leptospirosis o la rabia de los perros, la tos ferina de los cerdos, la viruela de los bóvidos o la fiebre felina de los gatos.

Hasta el final de la era de los cazadores-recolectores esas enfermedades nos eran casi desconocidas. El intercambio de patógenos entre animales y humanos se limitaba entonces a encuentros esporádicos con la fauna salvaje, pero a partir de la era de Göbekli Tepe sometimos a parte de esa fauna y la introdujimos en nuestras casas, convirtiéndola en un foco permanente de contagios.

El propio término «domesticar», querida, ya lo dice todo. Viene del latín domus, «casa». De algún modo, hace diez milenios empezamos a cohabitar con un enemigo feroz e invisible —los virus zoonóticos, los que pasan de animales a personas— a cambio de carne, fuerza bruta, pieles o simplemente compañía.

Y ya no hemos dejado de hacerlo.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XXI

Acontecimiento: COVID-19

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El mensaje de Pandora"

Cuenta la mitología que Pandora era la mujer que fue enviada por Zeus a la Tierra para desposarse con un titán, a la que confió una caja que no debía de abrir bajo ninguna circunstancia. Pandora la abrió y dejó escapar de ella todas las enfermedades

En la actualidad hay dos visiones antagónicas en cuanto a la existencia y propagación de las pandemias, una de ellas nos indica que las pandemias se originaron cuando el ser humano pasó de ser cazador recolecto a agrícola ganadero, es decir al inicio del Neolítico , hace aproximadamente 10.000 años

El otro punto de vista se basa en que los virus pudieron llegar a la tierra en algún asteroide o cometa, donde lograron hacerse resistentes al vacío y a las temperaturas más extremas hasta fecundar nuestro planeta con su “carga vital”. Es la visión de panspermia, una hipótesis surgida para explicar el origen de la vida. Una idea que se puede interpretar en más de una clave. Los hay quienes apuestan porque se trata del proceso natural mediante el que la vida poliniza todo el Universo, pero también los hay que defienden que esa siembra esconde una intencionalidad. Una inteligencia oculta…

Post tenebras lux. Tras la oscuridad, la luz.

En esta novela se presenta una discusión sobre la verdad y los dogmas imperantes en cada tiempo. Estamos ante un texto que contrapone ideas de un modo constante y ágil. Creer, es a menudo lo contrario a saber. ¿Y acaso recordar podría ser lo mismo que saber? ¿Podría la verdad estar en los recuerdos, aunque no se sepa que se tienen? Este es el “juego” metaliterario en el que nosotros, como lectores, terminaremos también implicados, y que nos conducirá a una respuesta asombrosa oculta en un códice medieval que se conserva en el Tesoro de la catedral de Gerona.