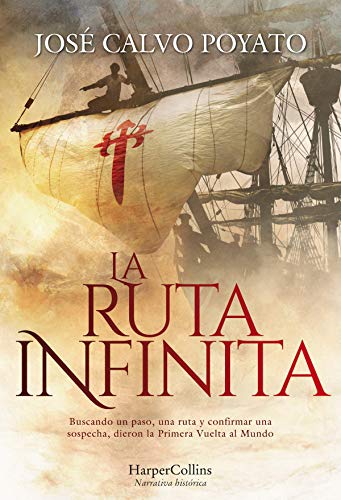

La ruta infinita

La ruta infinita

1

Lisboa, año 1515

Las carabelas entraban en el estuario con las velas desplegadas. Lucían, imponentes, sobre el sucio y amarillento blanco enormes cruces patadas. Eran las que identificaban los barcos de la casa de Avis, la dinastía reinante en Portugal. Aquellas cruces de color rojo, que en otro tiempo ostentaron los templarios, eran las que llevaban en sus velas los barcos portugueses, cuyos marinos estaban escribiendo páginas gloriosas para la historia de su país y de la humanidad. Los marinos lusitanos, a base de empeño y conocimientos náuticos, habían sido capaces de pasar la línea ecuatorial, doblar el extremo sur del continente africano y abrir un camino para llegar a las valiosas especias, hasta entonces controladas por los venecianos que, desde Alejandría, utilizaban la vía del mar Rojo para traerlas hasta los mercados europeos.

Una muchedumbre contemplaba su atraque en la Ribeira Nova das Naus. Los lisboetas se concentraron allí desde que, poco antes, un falucho trajera la noticia de que llegaba la flota de las Indias. Podían verse cargadores, asentistas, hombres de negocios, mercaderes, factores, marineros… y un sinfín de curiosos que deseaban contemplar el espectáculo de la llegada de los barcos procedentes de la nueva ruta de las especias abierta, pocos años antes, por Vasco da Gama y que había convertido a Lisboa en uno de los puertos más activos de Europa.

Unos se preguntaban si se encontrarían con deudos, familiares y amigos, y si regresarían vivos de aquellas tierras ignotas. Otros acudían porque en los fardos de canela, clavo o pimienta, que llenaban las bodegas de aquellas carabelas, había un valioso tesoro. También aguardaban su llegada los oficiales de la Casa da Índia para registrar y controlar las mercancías. Tenían que hacerse cargo de la parte de la Corona y determinar los impuestos que habrían de pagar los propietarios de aquellos fardos de valiosas especias, que suponían elevados ingresos para las arcas del rey. Todavía estaba vivo en el recuerdo de muchos el famoso ajuste de cuentas de las especias que trajo al puerto lisboeta Vasco da Gama, en 1501. Deducidos los elevados gastos originados por la expedición, el beneficio neto fue de más de ochocientos mil cruzados. Una fortuna tan grande que a la mayoría le resultaba difícil hacerse una idea de su dimensión.

La tarde declinaba. El sol tardaría poco en perderse en las aguas del que hasta hacía poco era conocido como el mar Tenebroso. No sería posible iniciar la descarga hasta el día siguiente. Los funcionarios de la Casa da Índia se limitarían a inspeccionar las carabelas y precintar las bodegas para evitar descargas fraudulentas. Disimularían con las pequeñas partidas que los marineros ocultaban para venderlas y redondear sus magros salarios. Fue en el momento que subían a la primera de ellas cuando se oyó un rugido procedente de la Nossa Senhora da Ajuda que apagó los comentarios de la muchedumbre. El silencio impuesto permitió oír un segundo rugido tan espeluznante como el primero. Sonaba diferente al de las fieras conocidas. Era mucho más potente.

Muchos se miraron con inquietud y no pocos pensaron que aquellos barcos que surcaban mares desconocidos, donde acechaba toda clase de monstruos marinos, ocultaban terribles secretos. El rugido hizo que un hombre, perdido entre la multitud, reviviera recuerdos de otra época, de cuando viajó en la gran armada que, mandada por Francisco de Almeida, había zarpado de Lisboa diez años atrás. Fue entonces cuando se establecieron las bases del dominio portugués en la costa de Mombasa, se ocupó Zanzíbar y otros enclaves en la India que sirvieran de apoyo a los navegantes lusos que se dirigían más al este, en busca de las islas de las Especias, a las que se daba también el nombre de Especiería o Moluco. Aquel hombre había estado a las órdenes del virrey Albuquerque, participado en la conquista de Goa y en la expedición a Malaca, el gran centro del comercio de las especias. Había defendido Azamur del ataque de los moros y recibido una herida que lo había dejado cojo.

Era de mediana estatura, complexión recia y cojeaba ligeramente, aunque trataba de disimularlo. Una poblada barba cubría su rostro, pero dejaba adivinar unos labios gruesos. Tenía las cejas muy pobladas, marcadas varias arrugas en la frente y sus ojos eran grandes, claros, melados. Rondaría los treinta y cinco años y vestía de forma sencilla, pero adecuada para un miembro de la pequeña nobleza, cuyos recursos eran limitados, si bien estaba obligado a mantener un porte de dignidad. Tenía fama de ser hombre autoritario y tenaz, acostumbrado a imponer su criterio.

Su nombre era Fernando de Magallanes.

Hacía tiempo lo atormentaba una duda que lo desvelaba muchas noches. Podía dar un giro a su vida y sacarlo de la penosa situación en que se encontraba, pero podía costarle mucho más que la pérdida del favor de la corte. Quizá le costara la vida. En Lisboa no se andaban con remilgos a la hora de eliminar cualquier obstáculo que entorpeciera la llegada de las especias, convertidas en la mayor riqueza del reino. Eran los fardos de clavo, de canela y de pimienta que llegaban a su puerto los que abastecían los mercados europeos y reportaban tales beneficios que habían convertido al rey de Portugal en uno de los soberanos más poderosos de la Tierra. En muy pocos años, los portugueses habían desplazado a los venecianos, que durante siglos habían sido los dueños de aquel lucrativo negocio.

Eran tiempos peligrosos. Muchas de las grandes novedades que proporcionaban aquellos viajes se mantenían en secreto. El mundo estaba cambiando a pasos agigantados. Al tiempo que se descubrían nuevas tierras, se tenía noticia de nuevas plantas y nuevos animales. Además de las valiosas especias, traían algo más. En las tabernas de los muelles lisboetas viejos marineros contaban historias de extrañas plantas que devoraban hombres, enormes animales que horrorizaban solo con verlos, gentes cuyo aspecto dejaba boquiabiertos a quienes escuchaban los relatos. Llamaban mucho la atención, y alcanzaban precios exorbitantes, los pájaros de plumas multicolores que llegaban del otro lado del mar Tenebroso. Poseer uno de ellos era el mayor deseo de las esposas de muchos fidalgos o de las damas de la corte. También hacía poco tiempo había llegado una moda desde Castilla: se llamaba fumar y consistía en prender fuego a unos canutos confeccionados con hojas secas que ardían lentamente, sin llama. Se trataba de tragar el humo que producían al quemarse para luego expulsarlo por la boca y la nariz. Esa extraña práctica, aprendida de unas tribus del otro lado del océano, había dado lugar a una gran polémica. Había clérigos que la consideraban diabólica. Otros, por el contrario, no veían nada malo en ella; se habían aficionado a fumar e incluso lo hacían en el interior de las iglesias.

Otro rugido, terrible, llenó el atardecer lisboeta. Magallanes comprobó cómo la gente que estaba más cerca de la Nossa Senhora da Ajuda había retrocedido instintivamente, sintiéndose amenazada por la fiera que producía aquel rugido, que ponía el vello de punta.

—¿Qué clase de fiera será esa? —oyó que alguien preguntaba a su espalda.

—Barrita como un elefante —respondió Magallanes sin molestarse en mirarlo—, aunque ese rugido suena diferente.

La muchedumbre miraba ahora hacia la cubierta de la Nossa Senhora da Ajuda. Habían caído las lonas que cubrían la jaula donde estaba encerrada la bestia. La fiera era un animal enorme, aunque más pequeño que un elefante. Su peso rondaría los cincuenta quintales y tenía la piel grisácea, como un caparazón de cuero. Sus patas eran cortas y estaban rematadas en anchas pezuñas. Lo que más llamaba la atención de la multitud, que no dejaba de proferir exclamaciones de asombro, era un cuerno, curvo y puntiagudo, que nacía de su hocico.

—¡Por todos los demonios! —exclamó Magallanes.

2

Lisboa era una fiesta. El dinero corría a manos llenas por la ciudad y todos participaban de una alegría que llegaba hasta sus más apartados rincones. Los comerciantes veían sus tiendas llenas de clientes con las bolsas repletas; los cargadores, tras unos días de trabajo agotador, tenían dinheiros para gastar. Mesones y posadas estaban a rebosar de parroquianos. Vendedores ambulantes atestaban la Ribeira Nova das Naus con sus baratijas. El regocijo tenía uno de sus centros en los burdeles lisboetas. Allí los marineros, que habían estado meses a bordo, hacían cola para rendir tributo a Eros. El clero solía disimular ante tanto desenfreno. Los burdeles evitaban que unos centenares de hombres deseosos de tener una mujer entre sus brazos, después de una larga abstinencia, cometieran excesos que alteraran la paz pública. También porque los desembarcados, que habían visto peligrar su vida en más de una ocasión ante los graves peligros que acechaban en tan largas travesías, habían hecho promesa a los santos de su particular devoción y ahora daban cumplimiento de ella, en forma de libras de cera, saquillos de incienso o dinero contante y sonante que afluía a los templos donde se daba culto a las imágenes más milagrosas.

Los humanistas, versados en lenguas clásicas, señalaban que el extraño animal, que tanto había llamado la atención, era conocido en la antigüedad como rhinoceros una palabra procedente de los vocablos griegos rinós,

«nariz», y kerás, «cuerno», con los que se hacía alusión al que tenía en su hocico. El rhinoceros, por orden del rey, se exhibía, para regocijo público, en la Praza do Pago, donde los curiosos aguardaban durante horas para poder verlo de cerca, a través de los recios barrotes de la jaula en que estaba encerrado. Varios pintores habían obtenido licencia real para dibujarlo y hacer grabados, que tenían una excelente acogida en las ciudades de Europa donde había un público ansioso de las novedades exóticas.

En medio de tanta celebración, Magallanes no disimulaba su malhumor. Llevaba demasiado tiempo aguardando respuesta a la petición que había elevado al rey. En ella hacía una detallada exposición de sus servicios a la Corona, incluida la herida que le había dejado cojo de por vida, aunque no le impedía seguir prestando servicio. Solicitaba un aumento de la exigua suma que le había sido concedida, que apenas le permitía malvivir, y que el rey tuviera a bien concederle un hábito de la Orden de Cristo. La larga espera era una mala señal.

Su vida transcurría en medio de la duda. Sus sospechas, que a nadie había confiado, lo despertaban en plena noche empapado en sudor. Las semanas pasaban y cada vez se sentía más inquieto.

Mataba el tiempo paseando por la Ribeira Nova das Naus, donde había una actividad extraordinaria. Eso entristecía su ánimo, al verse apartado de todo lo que ello suponía. En esos paseos solía acompañarlo un esclavo, que había adquirido en Malaca y al que había bautizado con el nombre de Enrique. Se entretenía visitando las obras del enorme monasterio que se levantaba junto a la ribera de Belém, a mayor gloria de Dios y de los navegantes lusitanos. El rey había decidido construirlo sobre un pequeño templo, la Ermida do Restelo, donde habían pasado toda la noche en oración Vasco da Gama y los marinos que lo acompañaban la víspera de iniciar el viaje que culminó con la apertura de la ruta de las especias. Muchos días caminaba algo más, aspirando la brisa marina, y llegaba hasta donde su amigo, Francisco de Arruda, había preparado el terreno y levantaba los cimientos de una fortaleza que formaría parte del sistema defensivo que protegía el estuario del Tajo.

Una mañana entró en el pequeño taller donde trabajaban los canteros. Allí encontró a Arruda, cincel en mano, labrando un bloque de piedra que llamó su atención.

—La paz de Dios os guarde, maestro.

—Y a vos —respondió Arruda sin alzar la vista ni dejar de trabajar.

—Extraña figura —comentó Magallanes, tras observar en silencio el minucioso trabajo de su amigo.

—Cuando esté concluida, será un rinoceronte. Se convertirá en una buena decoración una vez que esta torre sea una realidad. Recordará algo que ocurrió también en esta época. Será una muestra de las muchas novedades que hemos vivido en estos tiempos. ¿No lo creéis así?

—No lo sé. —Magallanes se encogió de hombros—. ¿Quién puede adivinar lo que se recordará? Vivimos tiempos agitados, amigo mío.

—Eso es cierto, pero también llenos de atractivos. Entre nosotros y los castellanos estamos ensanchando el mundo. Hoy conocemos muchas cosas de las que apenas se tenía noticia o ignorábamos.

—Eso es cierto —confirmó el navegante, dejando escapar un suspiro.

—¿Sabéis que el rey ha organizado, para después de Pentecostés, un espectáculo que acabe con el debate desatado en la corte?

—¿Qué espectáculo y qué debate?

—Una pelea entre el rinoceronte, al que algunos llaman unicornio, y uno de los elefantes que el rey tiene en su Casa da Fieras. Unos dicen que el elefante es más poderoso por su mayor envergadura…

—Eso no tiene que suponer una ventaja.

—Así lo creen en la corte muchos otros. Afirman que el rinoceronte, por su menor envergadura, puede hincar su cuerno en la barriga del elefante y desgarrársela.

—He visto a esa bestia y me parece mucho más ágil que el elefante. Su cuerno debe ser un arma temible. No deja de afilarlo con los barrotes de la jaula.

—Se han cruzado importantes apuestas. Alguna… llamativa. ¿No habéis oído lo que se dice que ha apostado el esposo de doña Leonor de Meló?

—No ando pendiente de esas zarandajas. ¿Qué ha apostado?

Arruda carraspeó, arrepentido de haber dicho aquello. Solo era un rumor que las afiladas lenguas cortesanas habían puesto en circulación.

—Mejor que lo sepáis por otro conducto. Magallanes frunció el ceño.

—Alabo vuestra discreción y a mí me interesan poco esos rumores.

—¿Tenéis algo en perspectiva? —Arruda cambió de conversación.

—En la corte se han olvidado de mí. No sé si será por culpa de mi cojera o porque no soy fidalgo y carezco de padrinos.

—Pero un navegante con vuestra experiencia y conocimientos…

—Eso parece valorarse poco en estos días.

—Os veo pesimista. ¡No os dejéis vencer por el desánimo! Llegará vuestra oportunidad.

Magallanes asintió y se despidió. Lo que para Arruda resultaba tan atractivo era para él un tiempo de añoranza. Cada vez que veía salir por el estuario una nave con las velas henchidas por el viento pensaba que podía ser él quien la mandara. Era un hombre de mar que se encontraba varado en tierra.

Con paso cansino se encaminó a la Praza do Pago buscando algo de distracción. Enrique lo seguía unos pasos por detrás, como correspondía a su condición de esclavo. Embelesado, comprobó cómo el animal afilaba su cuerno contra uno de los barrotes de la jaula. Tan distraído estaba que no se percató de que alguien se había acercado hasta él.

—¿Habíais visto algo parecido cuando anduvisteis por Malaca?

Al volverse, se encontró con un sujeto de mediana estatura y de unos treinta años, poco más o menos. Se llamaba Ruy Faleiro. Tenía grandes ojos negros, el mentón pronunciado y una cicatriz en la mejilla izquierda. En su jubón se veía algún remiendo y los botines que calzaba tenían el cuero cuarteado. Cubría su cabeza con un deslustrado bonete negro y el cuello de su camisa estaba desgastado. Tampoco su capa ofrecía mejor aspecto y era demasiado abrigo para un día de primavera.

Magallanes pensó que la llevaba para ocultar remiendos mayores. Era un reputado cartógrafo y cosmógrafo —posiblemente el mejor—, que también ejercía como piloto. Era persona versada en astrología, con fama de extravagante y había protagonizado algunos sonados escándalos. Tenía vetado el acceso a la corte, lo que incluía la documentación que se guardaba en la Casa da Índia, considerada secreto de Estado. Muchos pensaban que no andaba bien de la cabeza, pero nadie discutía sus conocimientos. A su pericia se debían varios portulanos y algunas de las mejores cartas de marear con que contaban los marinos portugueses.

La cartografía era poco menos que una ciencia oculta y las cartas se mantenían a buen recaudo. Se contaban numerosas historias de robos porque una buena carta suponía una valiosa información sobre rutas, derrotas o latitudes. Elaborar una que fuera fiable suponía un gran esfuerzo y eran muchos los sacrificios y el dinero necesario para obtener la información que luego se trasladaba al pergamino o al papel. Un trabajo que solo unos pocos eran capaces de hacer con la precisión necesaria.

—¡Nunca! ¿Acaso vos… en alguno de vuestros viajes?

—¡Jamás! —respondió el cosmógrafo mirándolo a los ojos—. Os veo un tanto abatido —añadió con un punto de malicia.

Magallanes pensó que su imagen debía ser patética. Arruda, con otras palabras, le había dicho lo mismo.

—Supongo que mi ánimo está como el vuestro —replicó sin disimular su malhumor—. Por lo que sé, tampoco a vos os van las cosas demasiado bien.

¿Me equivoco?

—Acertáis de pleno. Esos envidiosos de la corte y quienes controlan la Casa da Índia me la juraron. ¡Hatajo de bastardos! Paso los días mano sobre mano. ¡Como vos!

Tenían en común estar apartados de los círculos cortesanos. Aunque Magallanes no era un proscrito como el cosmógrafo, se sentía maltratado y consideraba que el rey no reconocía sus méritos. Había perdido el favor real desde que planteó una querella a los vecinos de Azamur cuando los moros levantaron, a toda prisa, el asedio al que sometían a aquella población. En su huida abandonaron gran cantidad de bienes y pertrechos. Magallanes no estaba de acuerdo con el reparto del botín y acudió a los tribunales. La justicia le dio la razón, pero en la corte sentó mal y se le cerraron las puertas. No obstante, seguía perteneciendo a la Junta dos Mathemáticos y podía acceder a los secretos que se guardaban en el archivo de la Casa da Índia.

En aquel momento se preguntó cómo era posible que lo que pasaba por su cabeza no se le hubiera ocurrido antes. Se quedó mirando fijamente al cosmógrafo y pensó que tal vez…

—¿Estáis muy interesado en esa fiera?

—La verdad es que no. He venido porque no tengo mejor cosa que hacer. Magallanes sabía que Faleiro era un punto soberbio. Estaba muy pagado

de su saber y era fama en Lisboa su temperamento irascible. Su vida estaba llena de lances y alguno, como sus amoríos con la esposa del capitán de un barco que hacía la ruta de Lisboa a Cabo Verde, había dado mucho que hablar. El cornudo lo sorprendió en la cama con su esposa y el cosmógrafo buscó una salida para salvar el pellejo. Le propuso hacer su carta astral y el marino aceptó, pese al escarnio que suponía para su honra. Faleiro confeccionó la carta y le explicó que una conjunción planetaria de Venus, Marte y la Luna mostraba que su próximo viaje le reportaría grandes beneficios. El marido le juró que si no era así, lo mataría. El viaje fue exitoso y las ganancias extraordinarias. Se convirtió en un cornudo consentido y aceptó compartir su esposa con él. La relación duró hasta que el navegante falleció en un viaje y la viuda fue obligada por la familia del difunto a ingresar en un convento de Elvas. La cicatriz que adornaba su mejilla era el recuerdo que le había dejado uno de los numerosos duelos que había librado.

—¿Os apetece una jarrilla de vino?

—Siempre que vos paguéis… En mi bolsa solo hay telarañas. Aprovecharé para contaros algo que ha llegado a mis oídos y es de vuestro interés.

—¿A qué os referís?

—Al memorial que hace meses elevasteis al rey.

Magallanes arqueó las cejas. Faleiro estaba excluido de los círculos de poder.

—¿Qué sabéis de eso?

—Mejor buscamos un lugar más discreto. Nunca se sabe qué ojos pueden estar viendo ni qué oídos oyendo.

—¿Tenéis alguna preferencia?

El cosmógrafo se acarició el mentón que, adornado con una perilla, necesitaba con urgencia la afilada navaja de un barbero.

—Hay una posada a la espalda de la iglesia de los carmelitas que es sitio resguardado. Conozco bien al posadero y puedo aseguraros que es persona discreta.

—¿Un posadero persona discreta? —dudó Magallanes.

—Os juro que podremos hablar sin temor. La discreción es…

imprescindible para la buena marcha de su negocio.

Magallanes no parecía muy convencido, pero aceptó después de despedir al esclavo, al que indicó que se fuera a casa sin entretenerse, ni perder el tiempo.

3

El sol estaba bien alto cuando abandonaron la Praza do Pago. Caminaban despacio. La cojera de Magallanes le impedía andar más deprisa.

—¿Lo decís por la brisilla que sopla del océano?

—No, por la forma en que me pica la cicatriz que tengo en la rodilla.

—Va llover pronto —auguró el navegante. Nunca falla. Si no llueve mañana, lo hará pasado. Dadlo por seguro.

El paseo fue breve. Los carmelitas estaban cerca. Sobre el dintel de la posada estaba escrito su nombre: Posada do Carmo. Al rótulo lo acompañaba un ramo de tomillo seco. Allí podía encontrarse algo más que alojamiento, bebidas y viandas. Las autoridades se mostraban puntillosas con los prostíbulos fuera de la mancebía, pero los toleraban siempre que no alterasen la tranquilidad del vecindario.

La Posada do Carmo no era el mejor lugar de Lisboa. El aspecto deslucido de su fachada era reflejo de la suciedad que imperaba en su interior. Casi todas las mesas estaban ocupadas. Las mozas que servían a los clientes se mostraban desenvueltas y sus camisas, generosas de escote, dejaban ver buena parte de sus senos. Alguna mesa quedaba libre entre las cobijadas en una pequeña estancia, separada del resto por un arco apuntado de grandes dimensiones. A Magallanes no le pareció un lugar a propósito para mantener una conversación lejos de oídos indiscretos. Su mirada hizo ver al cosmógrafo que no le gustaba el lugar. Conociendo sus andanzas empezó a recelar y se preguntó si no lo había llevado hasta allí con algún propósito avieso y la alusión a su memorial solo había sido una añagaza… Pero aquella prevención tenía poco fundamento: la idea de hablar delante de una jarrilla de vino había sido suya.

—Aguardad un momento. Será solo un instante.

Faleiro se dirigió a un sujeto barrigudo, con la cabeza monda y cara de pocos amigos, que contaba sobre un mostrador las monedas que le había llevado una de las mozas. La conversación fue breve y a oídos de Magallanes apenas llegó alguna palabra suelta antes de que el cosmógrafo le hiciera una señal para que se acercase.

—Podemos subir a una sala reservada. Allí estaremos tranquilos.

El posadero cogió un candilillo y los condujo por un angosto pasillo de paredes mugrientas hasta una escalera, cuya estrechez la convertía en una trampa, caso de tener que huir. El navegante, que iba el último, palpó la daga que llevaba oculta, una misericordia florentina de afilada hoja.

La sala desdecía del resto de la posada. Era pequeña, pero limpia. Una de sus paredes estaba decorada con motivos florales. Tenía el suelo embaldosado y el mobiliario era decente: un aparador con algunas piezas de vajilla, una mesa de tablero pulido sobre la que había un candelabro y a su alrededor, bien dispuestos, varios sillones. En un rincón había un velón de ocho picos, que el posadero encendió con la lumbre del candil. En otro, un pequeño mueble sobre el que podían verse una jarra de peltre vidriado, un par de cubiletes, una baraja de cartas y varios dados.

—¿Enciendo las velas? —preguntó el posadero mirando el candelabro.

—No, con la luz del velón es suficiente —respondió el cosmógrafo.

—Como deseéis. ¿Qué tomarán?

—¿Vino? —Magallanes miro al cosmógrafo, que asintió con la cabeza—. Dos jarrillas. —Cuando el posadero abandonó el reservado, echó una ojeada al lugar y dijo—: No es mal sitio. Habría apostado a que no lo encontraría en una posada de esta clase.

—Es un reservado para… ciertos clientes.

—¿Aquello es una puerta? —Magallanes señaló hacia la pared decorada.

—Un trampantojo.

El navegante torció el gesto.

—Un trampa ¿qué?

—Trampantojo, amigo mío. Una… realidad disimulada. Esa puerta está camuflada entre el… follaje. Como os dije, esto, además de posada y prostíbulo, es lugar de citas. Algunos caballeros de mucho renombre, que acceden por una puerta excusada, se citan aquí para… bueno… ya me entendéis.

—¿Qué hay tras esa puerta?

—Una alcoba. —Abrió la disimulada puerta que daba a una estancia en la que había una amplia cama con dosel—. Puede accederse por aquella otra puerta. Pero esa está cerrada con llave.

—Observo que estáis bien informado.

—Aquí he tenido alguna cita de amor.

Magallanes dudó otra vez si no se habría precipitado al invitarle a una jarrilla de vino y si haría bien en hacerle partícipe de sus inquietudes. Se acomodaron y le preguntó:

—¿Qué tenéis que decir sobre mi memorial?

—Que os lo han desestimado —respondió sin andarse con rodeos.

El semblante de Magallanes se ensombreció. Guardó silencio. Necesitaba digerir lo que consideraba una injusticia.

—¿Cómo lo sabéis?

En los labios de Faleiro apuntó una sonrisilla.

—Puedo contaros el milagro, pero no revelaros el santo. Tened por seguro que el aumento de la paga que recibís no vais a conseguirlo.

—¿Sabéis algo de la otra pretensión que he elevado a su majestad?

—¿Otra pretensión?

—Sí, en el mismo memorial iba otra petición.

—No sé nada de eso. Lo que ha llegado a mis oídos es que el rey no accede a aumentaros la renta de que ya gozáis. Es posible que la negativa guarde relación con las obras de la Torre de Belém y del monasterio. Se tragan todo el oro que rentan las especias y doble que se sacara de ellas. ¿Qué otra pretensión es esa?

—Un hábito de la Orden de Cristo —respondió Magallanes cuando entraba una moza con las jarrillas de vino.

Al ver el panorama las dejó sobre la mesa y se marchó sin hacer ruido. No era momento para zalemas ni carantoñas buscando unas monedas, si es que no conseguía que la cosa pasase a mayores.

Magallanes dio un largo trago a su vino. Tenía la garganta seca. No creía que se le doblase la asignación como él había solicitado, pero esperaba algún aumento de la exigua renta que se le había concedido por quedar cojo y que solo le permitía vivir con estrecheces. Si también le negaban su pretensión de un hábito de la Orden de Cristo, además de un maltrato, sería una humillación que no merecía después de los importantes servicios que había prestado a la Corona. Negarle el hábito era herirlo en su orgullo de hidalgo, después de haber sufrido penalidades sin cuento en la expedición a la Especiería y su bravo comportamiento en la defensa de Azamur, donde aquella maldita lanzada lo dejó cojo de por vida.

Si se confirmaba lo que Faleiro acababa de decirle, su tiempo en Lisboa había concluido. Con cara de pocos amigos, dejó escapar un suspiro y, después de dar otro trago y limpiarse la boca con el dorso de la mano, miró al cosmógrafo que, inmóvil, guardaba un prudente silencio.

—¿Qué os parecería participar en una expedición para encontrar un paso que permita llegar al mar del Sur navegando por el Atlántico?

El cosmógrafo clavó sus negras pupilas en los ojos de Magallanes, quien le sostuvo la mirada con los labios apretados.

—Vos sabéis que no podemos navegar por esas aguas. El acuerdo que cerró nuestro rey con los castellanos en Tordesillas nos lo impide. Allí se fijó un meridiano que delimitaba en el Atlántico las tierras que quedaban bajo el dominio de nuestro rey y del monarca castellano. Por lo que sé, no fue fácil. Los castellanos se aferraban a que el papa había publicado una serie de bulas por las que quedaba establecida la línea de separación a cien leguas al oeste de las Cabo Verde o de las Azores, eso era algo que no quedaba claro, y amenazaba con penas de excomunión a todo aquel que se atreviera a cruzar dicha línea sin el consentimiento de Castilla.

—Lo que dictaminó aquel papa, que era español, nos perjudicaba.

—Por eso nuestro rey protestó —apostilló el cosmógrafo—. Se había invertido mucho esfuerzo y dinero en bordear la costa africana para que, tras el viaje de Cristóbal Colón, a quien aquí se le hizo poco caso, Castilla quedara en posición tan ventajosa. Con mucho menos esfuerzo habían encontrado lo que pensaron que era otro camino para llegar a la Especiería. Lo que a nosotros nos había costado décadas ellos lo resolvieron en pocos meses. En Tordesillas se acordó que ese meridiano se trasladase hasta trescientas setenta leguas al oeste de las Cabo Verde. Eso nos ha permitido poner pie en el continente descubierto por Colón.

Magallanes, que tras la disquisición de Faleiro parecía haberse olvidado de la cuestión que le había planteado, comentó:

—Siempre me he preguntado por qué los castellanos accedieron a cambiar esa línea de demarcación que tanto nos ha favorecido, contando ellos con el apoyo del papa.

Ruy Faleiro dio un trago a su vino.

—Porque en las reuniones de Tordesillas nosotros jugábamos con ventaja. Magallanes frunció el ceño.

—¿Qué queréis decir?

—Que los nuestros conocían de antemano las posiciones que iban a defender los castellanos. Nuestro rey contaba con la información de los espías que tenía en la corte de sus rivales. Tenían acceso a todo lo que allí se cocinaba. Juan II no reparó en gastos, consciente de lo mucho que había en juego.

—Siempre me ha costado creer que el papa aceptase que le enmendasen la plana.

—No lo aceptó. Alejandro VI nunca ratificó aquel tratado. Hubo que esperar a que fuera proclamado Julio II para que se promulgase una bula dando por bueno lo acordado. Nos curamos en salud al exigir una cláusula por la cual ninguna de las partes podría alegar la no ratificación del papado para incumplir lo acordado.

—Sin embargo, su interpretación ha dado lugar a varios conflictos. Si las trescientas setenta leguas quedaron claras, no se precisó el punto a partir del cual se medían.

—Es cierto —ratificó el cosmógrafo después de apurar el vino de su jarrilla—. Los castellanos admitieron desplazar el meridiano de separación hasta las trescientas setenta leguas siempre y cuando se contasen a partir de las Cabo Verde. Pero hay varios grados de diferencia de un extremo a otro de ese archipiélago. Calculo que unas cincuenta o sesenta leguas entre la punta más oriental y la más occidental. ¿Desde dónde se miden las trescientas setenta leguas?

A Magallanes no le interesaba seguir hablando de aquello. Al menos, en aquel momento. Trató de reconducir la conversación.

—¿Qué pensáis de lo que os he propuesto acerca de participar en una expedición para encontrar un paso que permita llegar al mar del Sur navegando por el Atlántico?

—Ya os lo he dicho. No podemos navegar por esas aguas. Corresponden al hemisferio de los castellanos.

—¿Y si esa expedición fuera impulsada por Castilla?

Faleiro trató de dar un trago a su vino, pero había apurado su jarrilla.

—¿Estáis proponiéndome entrar al servicio de Castilla para que encuentren una ruta que les permita llegar a la Especiería?

Magallanes asintió con un leve movimiento de cabeza. Le parecía menos comprometido.

El cosmógrafo contuvo la respiración. Por un momento, temió que fuera una trampa. Estuvo tentado de marcharse. Se levanto y, asomándose a la puerta, comprobó que no había nadie. La cerró y volvió a sentarse.

—¡Qué diablos estáis diciendo! ¿Es que habéis perdido la cordura?

¿Acaso os habéis vuelto loco? Si ya supone un grave riesgo meter las narices en un asunto de esta naturaleza, lo que acabáis de decir está considerado alta traición. ¡Olvidaos de eso, si es que en algo estimáis vuestra vida!

Por un momento Magallanes se arrepintió de haber hecho al cosmógrafo partícipe de su planteamiento. Comprobó que estaba muy nervioso. Nunca hubiera creído que Faleiro, un hombre de mundo, fuera a reaccionar de aquella forma. Sabía que el cosmógrafo había participado a lo largo de su vida en proyectos donde se había actuado sin escrúpulos. En Lisboa era conocido que había incumplido la ley en muchas ocasiones. Incluso había cometido graves delitos que podían haber dado con sus huesos en la cárcel.

—Tranquilizaos, amigo mío. Solo estoy hablando de posibilidades.

—Lo que me estáis proponiendo está castigado con la pena de muerte.

—Lo que he dicho no supone ninguna novedad y vos lo sabéis. Es frecuente entre los hombres de mar ponerse al servicio de un rey que no es el suyo. Algunos compatriotas han estado y siguen estando al servicio de Castilla. Al igual que hay castellanos al servicio de nuestro monarca.

—Es cierto. Pero un camino a la Especiería… Además, ¿qué interés pueden tener los castellanos en financiaros esa expedición? Algunos de sus mejores marinos buscan ya ese paso. No creo que presten mucha atención a vuestra propuesta.

Ahora fue Magallanes quien acabó con el contenido de su jarra.

—Prestad atención porque no repetiré lo que voy a deciros y sabed también que, si decís que yo lo he dicho, lo negaré.

La explicación de Magallanes fue breve. Sin entrar en detalles.

—¿Estáis seguro de eso? —preguntó el cosmógrafo.

—Tengo que completar algunos datos y vuestra colaboración sería importante. Los castellanos no tienen ni idea de las posibilidades que se les abren. Solo tengo sospechas. Por eso necesito que vos hagáis las mediciones y emitáis un informe. Vuestro prestigio sería un aval importante.

Magallanes invirtió la jarrilla, de la que cayeron unas gotas sobre la mesa.

—Creo que habría que pedir más vino —indicó Faleiro.

El cosmógrafo hizo ademán de levantarse, pero, antes de que lo hiciera, Magallanes le preguntó:

—¿Estaríais dispuesto a trabajar en ese proyecto?

—No sé, amigo mío. ¿Habéis sopesado el peligro que eso supone? Hay quien ha perdido la vida por bastante menos. Nos considerarán traidores y, si nos descubren, terminaríamos colgados de una soga. Lo que acabáis de insinuar es muy grave. Los intereses que hay en juego son… son… bueno, no encuentro la palabra adecuada. Si alguien sospechara, solo sospechara, que estamos sopesando lo que acabáis de decirme, vuestra vida y la mía no valdrían nada. Nuestros cadáveres aparecerían flotando en el estuario, si es que no los lastraban para que se pudrieran en su fondo.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias Mayores

Acontecimiento: Primera Circunvalación de la tierra

Personaje: Fernando Magallanes

Comentario de "La ruta infinita"

20 de Septiembre de 1519, 4 naos y una carabela parten de Sanlucar de Barameda iniciando así su ruta transoceánica. Al frente de las mismas un marino portuges en el que confía Carlos I, Fernando Magallanes. Su viaje no era sencillo, desde que Vasco Niñez de Balboa en 1513, divisó las aguas del Océano Pacífico, la idea de llegar viajando hacia occidente hasta las islas de las especias, fue tomando consistencia en Fernando Magallanes y en su amigo el cosmógrafo Ruy Faleiro. Era imposible su apoyo por parte de la corona portuguesa, que ya tenía sus rutas hacia las Molucas circunvalando África, por lo que como única salida para desarrollar su idea era convencer al rey de España Carlos I. La misión, no era circunvalar el globo terràqueo, era alcanzar las islas de las especies por un camino mas corto que el usado por los portugueses, pero muerto Fernando Magallanes, y tras llegar a las Molucas, Elcano tomó la decisión de regresar por el camino usado por los los marinos portugueses

Es esta una novela histórica perfectamente documentada, en la que , viviremos, como si fuéramos un tripulante más, los avatares de una expedición que duró hasta septiembre de 1522, en que una sola nave al mando de Juan Sebastián Elcano, la Victoria, con dieciocho personas a bordo hizo su entrada por las mismas aguas que la habían visto partir tres años antes.

Booktraile

Presentación de la Ruta Infinita en FNAC

Presentación de «La ruta infinita! en Cadena Ser por su autor

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/08/radio_cordoba/1570524293_360925.html