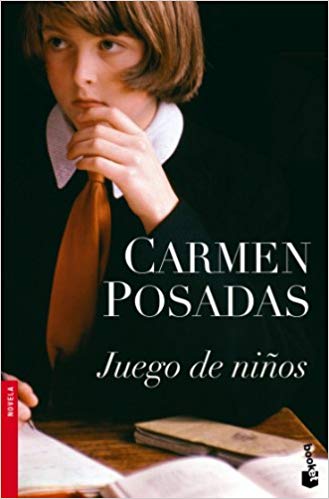

Juego de niños

Juego de niños

CARMEN O’INNS

—Qué hermoso edificio —dijo Carmen O’Inns.

—Y un colegio de excelente reputación, además —añadió Isaac Tonñu. Tan célebre que nadie diría que aquí pudiera haber ocurrido algo temible.

La reja del jardín acababa de abrirse silenciosamente. Isaac arrancó, y las ruedas del taxi parecieron hacer chirriar cada uno de los guijarros de la grava del camino. Este era de forma circular con el colegio al fondo, de modo que uno podía acercarse al edifico por un lado y salir por el otro recorriendo al pasar primero un grupo de rododendros, más allá un ordenado cantero de rosas y por fin las ventanas de Saint Severin, todas pintadas de verde, todas en forma de guillotina.

—¿Qué se sabe de la víctima?

Carmen O’Inns consultó su libreta de hule negro. Nombre: Óscar Beil; edad: ll años; última vez que fue visto con vida: en clase de gimnasia, a las l0.30 de la mañana. Causa de la muerte: parece que se ahogó en la piscina, pero esas marcas, esas marcas…

—¿Qué marcas, O’lnns?

—Aún es pronto para saberlo, pero según el padre del niño y a la espera de lo que dictamine el forense, sobre la sien izquierda podía apreciarse una hendidura en forma de media luna, algo parecido a una muesca.

—¿Alguna sospecha?

Carmen O’Inns estiró las piernas. No viajaba en la parte trasera del taxi sino en el asiento del copiloto; así, que noventa y dos centímetros de extremidades inferiores enfundadas en unas medias Wolford «Individual l0» podían extenderse cómodamente.

—¿Quién encontró a la víctima? —preguntó entonces Isaac Tonñu. Pero Carmen O’Inns tampoco respondió a esta pregunta. Acababa de sacar del bolso una polvera y se disponía a hacer una inspección rutinaria en todas sus investigaciones: la comprobación de que su atractivo estaba al máximo nivel. Examinó primero la correcta caída del flequillo de un negro profundo, ni muy largo ni muy corto, ni muy abundante ni tampoco escaso, el volumen perfecto para resaltar sus rasgos aindiados y el verde de sus ojos irlandeses. Luego dirigió la mirada a sus labios; a estos una sabia combinación de belleza natural con silicona los hacía parecer mucho más jóvenes que los 37 que proclamaba el carnet de identidad de su dueña. El hechizo se mantenía también en el resto del cuerpo: como en los hombros, muy rectos, de bailarina; como en las caderas que eran anchas sin parecerlo y que enmarcaban un vientre plano que ahora se agitaba suavemente con cierta preocupación.

Cuando le preguntaban de dónde era, Carmen O’Inns solía contestar siempre lo mismo: de la tierra del ron con unas gotitas de whiskey. «Whiskey» y no whisky añadía a continuación con un guiño —nada de brumas escocesas—; en otras palabras: soy medio caribeña y medio de la tierra de Eire.

También le gustaba puntualizar que era psicoanalista y no psiquiatra ni psicóloga, que creía en la paz mundial, en las fuerzas de la naturaleza y en la bondad innata del ser humano pero que, por alguna razón que no llegaba a comprender, siempre se veía metida en líos. Como en este, por ejemplo.

—Han sido los padres del niño los que han acudido a usted, ¿verdad?

—El padre —corrigió O’Inns—. Óscar Beil no tenía madre y además era hijo único.

—Qué terrible tragedia, un muchachito tan joven. Y luego están esas marcas en la sien…

—dijo Isaac Tonñu justo al pasar por delante de las ventanas de guillotina y sin poder evitar un escalofrío.

Isaac Tonñu no se llamaba así. Su verdadero nombre era Isaac Newton, pero al llegar a España desde su Belice natal, había decidido invertir las silabas de su apellido: Tonnew o, mejor dicho, Tonñu, sonaba menos foráneo y desde luego mucho más acorde con su metro ochenta y nueve de carnes prietas, morenas. Y también se prestaba a menos burlas, aunque él jamás hubiera tolerado una; Isaac Newton o Isaac Tonñu sabía defenderse.

Llegaron por fin a la entrada principal del edificio, pero O’Inns no se movió. Aguardaba a que Isaac rodeara el vehículo y le abriera la puerta del taxi. Ambos eran fieles a ciertos rituales desde que trabajaban juntos, hacía de esto tres largos años. Muchos eran los peligros que hablan compartido hasta el momento como el Misterioso asunto Balanchine o el caso denominado La muerte baila el son.

—Gracias, Isaac —dijo Carmen O’Inns, y al incorporarse para salir, casi susurró ambas palabras al oído de su socio, de modo que uno y otro notaron la corriente de alto voltaje que se establecía entre sus cuerpos. «Ahora no», se dijo O’lnns, «no, querida no es momento», pero su mente rebelde se empeñó en regalarle dos recuerdos sensoriales e irresistibles: primero, el tacto de aquella piel endrina hundiéndose en la suya tan clara, tan irlandesa y luego el tenue olor a almizcle que envolvía sus noches juntos, desnudos en la terraza del nuevo penthouse de Isaac Tonñu con vistas a la Casa de Campo, los dos solos en la oscuridad, aislados en la inmensidad de la ciudad dormida. ¿Por qué siempre pensamos en sexo cuando la muerte acecha?, meditó, ¿por qué la muerte es tan orgásmica?, añadió, y ya se disponía a contestar esta pregunta cuando.

Cuando… ¿Cuando qué? ¿Cuando qué demonios qué?, se dijo Luisa deteniendo sus dedos sobre el teclado y mirando el último párrafo que había escrito. ¿La muerte es orgásmica? Orgásmica nada menos y luego: ¿puede un tipo llamado Isaac Tonñu o Newton qué más da, ser taxista y al mismo tiempo tener un penthouse? Eso por no ponerse a analizar más incongruencias en lo que acababa de escribir, como lo inverosímil que resulta que alguien, por muy investigadora intrépida que sea, piense semejante letanía de cosas en un trayecto tan corto como el camino que lleva desde la entrada hasta la puerta principal de un colegio. ¿Y el colegio? ¿Dónde en España se ha visto un colegio (un internado, mixto para más señas, llamado Saint Severin para acabar de arreglarlo) tan parecido a la mansión de Rebeca, con rododendros y todo? Por cierto, ¿crecen en España los rododendros? ¿Cómo se escribe? ¿Rodendros?

¿Rhododendros?

Luisa se tapó la boca. Era un gesto habitual en ella, como si así quisiera poner freno a su imaginación tan calenturienta y osada, la misma que había dado vida a Carmen O’Inns. Dicen que los personajes que los escritores crean son sus alter ego, el compendio de todo lo que les gustaría ser y no son, pero en este caso no era verdad. Bueno, tal vez trece años atrás, cuando Luisa Dávila, después de un discreto éxito como autora de libros infantiles y un no menos discreto éxito en la literatura con mayúsculas, se decidió a dar vida a esta sexy psicoanalista metomentodo, la premisa fuera cierta. Por eso la hizo varios años más joven que ella, la dotó de un físico parecido al suyo pero más rotundo, de unos ojos verdes que ella no tenía y le inventó un origen exótico con un nombre sonoro como acompañamiento. Porque si ella se llamaba Luisa y era rioplatense nacionalizada española, su personaje en cambio tenía un apelativo que, en cualquier idioma (posiblemente con la excepción del castellano, pero eso qué más daba una vez que Luisa Dávila se había convertido en una autora conocida en el mundo entero) invocaba belleza, y aventura: Carmen. En cuanto a la nacionalidad, también al elegirla había sido visionaria, porque mucho antes de que se pusiera de moda lo étnico, antes de que la música latina invadiera el planeta con sus merengues y congas, ya había imaginado a Carmen O’Inns, latinoamericana como ella pero no argentina ni uruguaya, que siempre tiene un componente tristón de arrabal amargo, sino cubana y cadenciosa. Isaac Newton por su parte era un personaje que había utilizado ya tangencialmente en un libro anterior y que sospechaba podía dar mucho juego en este. Y es que en cada entrega de las aventuras de Carmen O’Inns (y esta era la sexta) la protagonista debía debatirse entre dos amores. Uno solía ser sensato, inofensivo. El otro, inconveniente, canalla o peligroso… Naturalmente no acababa con ninguno de los dos al final (dónde se ha visto que James Bond escoja pareja) pero a lo largo de toda la aventura se sucedían diferentes escenas de amor que añadían un agradable contrapunto romántico a las pesquisas detectivescas. En esta ocasión, por ejemplo, Luisa sospechaba que Carmen O’Inns acabaría alternativamente en brazos de Newton y en los del padre del niño asesinado. Sospechaba, sí, porque una de las cosas más agradables de su oficio de escritora, en realidad la única (aparte del placer del éxito, pero incluso este —siempre según Dávila— tenía un precio mucho más elevado del que la gente pudiera imaginar) era ser la primera y más sorprendida lectora de aquello que escribía. Un topicazo dicha afirmación, claro está, y así lo recalcaba ella cada vez que le hacían la clásica pregunta de «Díganos, señora Dávila: ¿sabe usted de antemano lo que va a ocurrir en sus novelas o los personajes crecen y escapan de su control?». Sonaba a tópico afirmar que ella desconocía lo que iba a pasar veinte páginas más adelante, pero era la pura verdad. O no del todo. Para ser exactos habría que decir que Luisa Dávila se sorprendía al ver lo que hacían sus personajes, pero no porque estos cobraran vida propia, vaya pamplina, tampoco porque ella escribiera al dictado de quién sabe qué misteriosa musa, tal como aseguraban hacer otros colegas, sino porque, al igual que ocurre en la vida, las cosas suceden y a partir de ahí uno improvisa como buenamente puede. Lo mismo hacían sus criaturas: se adaptaban a cada circunstancia y, así, se iba tejiendo la trama. Luego, si algo no encajaba, si un personaje no daba suficiente juego, ella volvía atrás, mataba al descarriado y, a continuación, recortaba los cabos sueltos; muy sencillo en realidad.

Lo difícil eran otras cosas. Lo difícil era, sobre todo, lograr que aquello que contaba sonara verosímil y alcanzar lo que los ingleses llaman the suspension of disbelief, anular la incredulidad del lector, o lo que es lo mismo, escribir de modo que lo que se narre, por inverosímil que parezca, sea aceptado como real. «Las alfombras no vuelan» solía decir un antiguo profesor suyo al que hace tiempo que no ve, más o menos desde que ella empezó a tener éxito con sus libros y él desarrolló una envidia insuperable. «Tampoco las niñas Remedios de la vida real por muy bellas que sean ascienden a los cielos; en las novelas, en cambio, todo es posible, hasta lo más disparatado, siempre y cuando el escritor sea una buena Sherezade o un tolerable gabo». Era esto precisamente, lograr la suspensión de la incredulidad y conseguir que el lector entrase en su juego, lo que más preocupaba a Luisa Dávila y le hacía sentir una considerable zozobra. ¿Era verosímil, se preguntaba ahora, que en España, un país en el que los detectives privados apenas se ocupan de espiar a esposos adúlteros y poco más, donde cualquiera que se dedique a esta profesión tiene tantas limitaciones legales a la hora de conseguir un permiso de armas, y no digamos a la hora de cotejar huellas con una base de datos informatizada (eso por no hablar de la imposibilidad de realizar pruebas de ADN) era verosímil que existiera una señorita de aspecto caribeño y psicoanalista de profesión que lograra resolver todo tipo de misteriosos asesinatos con la sola ayuda de un físico contundente y —esto dicho en términos que hubiera utilizado el viejo Hércules Poirot— de sus «pequeñas células grises»? Otros escritores de thriller europeos hacía años que habían optado Por crear detectives más acordes con los tiempos, de ahí que sus investigadores fueran ahora miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, antiguos policías o CSI capaces de pinchar teléfonos, de recurrir a laboratorios policiales y de contar por tanto con todos los medios que la tecnología pone al servicio de la Ley. Los amateur de lupa y olfato de sabueso, los viejos detectives a lo Conan Doyle o Chesterton eran tan inverosímiles hoy en día como un caballero andante del medievo embarcado en la santa misión de desfacer entuertos.

Sin embargo, a pesar de que la duda la asaltaba al comienzo de cada nueva novela y la hacía titubear y tener mil reparos, lo cierto era que Luisa Dávila, hasta el momento, había conseguido to get away with murder, esto dicho en palabras de un muy entusiasta crítico del New York Times, o lo que es lo mismo, sobrevivir donde tantos otros escritores fracasan y hacer creíbles las aventuras de aquel personaje, mezcla extravagante de la cigarrera de Merimée con la señorita Marple. Ahí estaba ahora Luisa Dávila con 52 años recién cumplidos, comenzando una nueva novela al tiempo que estrenaba casa en un edificio antiguo vecino al Museo del Prado con vistas al Retiro. Le había costado una pequeña fortuna pero qué más daba, por fin tenía dinero, respetabilidad, independencia y lo había conseguido todo ella sola, sin ayuda de nadie, ni de padres, ni de maridos, ni de amantes. El resto de su vida era fácil de resumir. Había llegado a España a mediados de los años sesenta por razones de trabajo de su padre, que ejerció de cónsul en Madrid hasta el 69, y, después de vivir en otros países, por fin había vuelto a la ciudad de su adolescencia, hacía de esto más de una década. Atrás quedaban dos lejanos matrimonios que le habían dejado como impronta el primero (con un escritor francés de sonoro nombre entre los náufragos del mayo del 68) una muy conveniente aureola de escritora gauchista; y el segundo, muy breve (esta vez con un tarambana chileno tan guapo como societero, pecado de la crisis de los treinta y tantos) cierto gusto por la buena vida que contrastaba con una personalidad demasiado introvertida. Nada más. Eso era todo lo que le debía a sus maridos, porque incluso su hija Elba, nacida cuando ella estaba a punto de cumplir cuarenta años, no era de ninguno de los dos, sino consecuencia de otras circunstancias de las que Luisa hablaba lo menos posible. ¿Por qué habría de hacerlo? Una de las muchas ventajas que tiene ser mujer a comienzos del siglo XXI — y así se lo había hecho decir a Carmen O’Inns en diferentes ocasiones con motivo de situaciones de lo más diversa— «es que ya no tenemos que explicar ni justificar ninguna de nuestras acciones de ombligo para abajo». Y esto, que en los labios caribeños de Carmen podía sonar procaz, era cierto también en la muy razonable y convencional vida de Luisa Dávila.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Monarquía Parlamentaria

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Juego de niños"