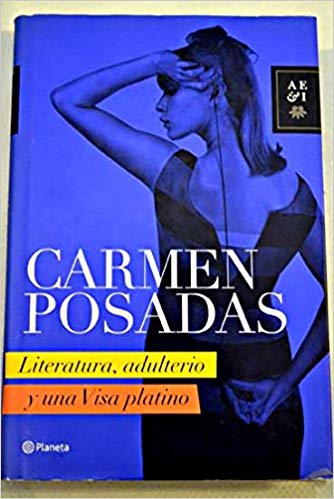

Literatura, adulterio y una Visa platino

Literatura, adulterio y una Visa platino

PRÓLOGO

Los cuentos que forman este volumen están escritos en épocas muy distintas, pero aun así creo que configuran un retrato bastante veraz de lo que yo soy. Creo incluso que casi podría decirse que forman la novela de mi vida. Los señalados con * en el índice están escritos cuando tenía veintipocos años y apenas había logrado publicar. Los marcados con ** datan de hace diez años y los demás son actuales. Al releerlos ahora me doy cuenta de que los primeros son un poco ingenuos (sobre todo «Mi hermano Salvador», que tiene un tema central muy interesante como es la rivalidad y la suplantación). Otros son decididamente malvados como «La moral de un esnob»,

«La manzana podrida» o «Eres un imbécil, Hugo». Un par de ellos son filosóficos:

«El club de los Millonarios Aburridos» y «El tic japonés». Algunos de amor como

«Alma, que tiene los ojos de Chagall», «La complicidad del tejedor» o «El amante nubio». Y, por fin, yo diría que todos ellos reservan al lector una pequeña sorpresa final, una pirueta inesperada. De los más antiguos, el llamado «Las bodas de Margarita» tiene además una anécdota que puede ser curiosa para aquellos que hayan leído otros libros míos y, en concreto, Pequeñas infamias. Ellos recordarán tal vez que la novela empieza con un chef que se queda encerrado en una cámara frigorífica. Muchas veces me han preguntado cómo se me ocurrió semejante escena y yo siempre contesto lo mismo: no tuve que imaginarla, la viví. Ocurrió hace muchos años cuando pasaba unos días de verano en Córdoba invitada por unos amigos que eran cazadores. Una noche, mientras ayudaba a preparar la cena, tuve que entrar en una gran cámara frigorífica que había fuera de la casa y en la que se guardaban todo tipo de bichos muertos sin desollar ni desplumar. Quería coger un pollo que había al fondo y entré dejando la puerta abierta, lo que me permitía ver mi camino con la ayuda de la luz del exterior. Estaba ya casi al fondo cuando me di cuenta de que la luz empezaba a menguar. Evidentemente alguien estaba cerrando la puerta a mis espaldas pensando que se había quedado abierta por descuido. Mientras se cerraba me dio tiempo a pensar, les aseguro, muchas cosas. Cosas como: «Nadie me ha visto entrar», «La puerta es hermética, si se cierra no podrán oírme aunque grite», «Afuera hace cuarenta grados a la sombra pero yo voy a morir aquí congelada como un sorbete»,

«La muerte además de terrible puede ser ridícula…». Todas estas reflexiones y muchas más que me dio tiempo a hacerme antes de correr para que la puerta no se cerrara del todo, son el comienzo de Pequeñas infamias que escribí veinte años más tarde. Sin embargo, no era la primera vez que me valía de esa anécdota, hacia 1981 ya la había utilizado en un cuento: precisamente en este «Las bodas de Margarita» que ahora incluyo en una antología por primera vez. Si no lo he querido publicar antes, a pesar de que considero que el cuento es uno de los mejores que he escrito, es porque tenía miedo. Miedo de que mis lectores pensaran que me estaba autoplagiando. Ahora que soy más vieja y con más horas de vuelo sé que no es así y que todos los escritores repiten situaciones, lo que incluso resulta curioso e interesante para el lector. Quien conozca ambos textos se dará cuenta, además, de que los personajes de uno y otro son muy distintos. En la novela, el que queda atrapado es un chef, en «Margarita…», en cambio, es una novia el día de su boda.

Esta anécdota me sirve también para reflexionar sobre las obsesiones de los escritores. Se dice siempre que cada uno tiene sus fantasmas y sus demonios y que estos se repiten una y otra vez. Los míos son tres o cuatro pero desde luego muy contumaces. El primero sería el demonio de las apariencias. Se me reprocha con frecuencia que hable tanto de ricos y de sentir debilidad por los esnobs y por los frívolos. Es cierto, en toda mi obra hay fatuos y superficiales pero teniendo en cuenta que lo mismo ocurre en la de Scott Fitzgerald, Proust, Henry James, Evelyn Waugh y Truman Capote, por mencionar solo unos pocos, creo que puedo presumir de estar en muy buena compañía literaria. E incluso me atrevería a apuntar que este tipo de personaje tan vacuo tiene un interés psicológico considerable que puede resumirse en la siguiente frase: «Hablar en broma es la mejor manera de decir las cosas más serias». Eso afirma al menos uno de los esnobs de Waugh cuando alguien lo acusa de frívolo y superficial y yo no puedo estar más de acuerdo: pienso que el mundo es demasiado serio como para tomárselo en serio.

En este libro, como en todos los que he escrito, hay por tanto, muchos personajes que aparentan lo que no son, pero, de hecho, tal actitud no es solo propia de frívolos y fatuos, todos lo hacemos todo el tiempo. Usamos máscaras. Máscaras muy diversas que únicamente caen en un momento: el anterior a la muerte. Por eso, en estos cuentos, la segunda constante sería la presencia de la muerte. Esta me interesa mucho y de hecho, ya lo verán, las próximas páginas están llenas de muertos y también de no pocos asesinos. Algunos se descubren y son castigados, otros no se descubren jamás porque la muerte es, a menudo, una cómplice muy discreta.

Se dice siempre que en literatura existen solo dos temas y el resto son derivaciones de ambos: uno es la muerte, el otro es el amor. Aunque sé que queda muy mal decirlo, lo cierto es que me interesa más el primero que el segundo, pero no por un interés morboso, sino porque, como decía antes, es ante la muerte cuando se acaban las apariencias, caen las máscaras y se descubre realmente quién es quién.

Aunque haya hecho una confesión tan políticamente incorrecta como la anterior, lo cierto es que el amor no puede estar ausente en ninguna antología y en esta tampoco. Así, «El amante nubio» es un cuento de amor y «Alma que tiene ojos de Chagall» también, o «El hombre de su vida», pero todos ellos tienen una cierta paradoja, como por otro lado ocurre siempre que se habla de amor. En realidad, el único cuento de amor romántico es «La complicidad del tejedor» y está basado en una bella canción de Juan Manuel Serrat, que seguro que ustedes recuerdan, se llama Penélope.

Otra constante que recorre todos los cuentos es el humor. Como les decía antes, siempre he creído que el mundo es demasiado serio como para tomárselo en serio y por eso pienso que la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Mis disgustos me ha costado, sin embargo. Porque aquí en España, a diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón, el humor está considerado algo de segunda fila. Curioso realmente si tenemos en cuenta que la obra cumbre de nuestra literatura, el Quijote, destila humor desde la primera página. Aun así, existe la creencia muy extendida de que la buena literatura debe ser seria. Y solemne y trascendente. Y pesada. Y aburrida. Muchas veces me he preguntado a qué se debe esta particularidad que para mí resulta bastante incomprensible. Porque, como sudaca que soy, el humor es algo que aprecio sobremanera y, lejos de creer que es algo de segunda, pienso que los libros que más admiro lo tienen, incluso los más trágicos, La metamorfosis de Kafka es un buen ejemplo.

Por último, me gustaría decir que, aunque este libro de cuentos no lleve dedicatoria, está dedicado a mi padre. Él adoraba este género y me hizo amarlo también. Leyendo juntos a Quiroga aprendí, por ejemplo, que un relato puede ser a la vez tierno y cruel. Con Henry James descubrimos papá y yo el sutil uso de la palabra para evocar una sensación inconfesable. Y los trucos de Cortázar y la inteligencia de Borges, y la maldad de Roald Dahl y la cualidad malabarística de Melville. Leyendo con mi padre aprendí además que hacerlo en voz alta es otra forma de comulgar con la literatura y con quien uno está en ese momento. Una vez muerto él, he continuado fiel a este rito y leemos así con mis hijas. A la gente cuando se lo cuento le parece un poco extraño. Al fin y al cabo, ya no son niñas a las que uno lee para que se duerman sino mujeres de más de treinta años. Pero yo creo que reunirse para leer es una forma de revivir esa vieja y maravillosa costumbre de conjurarse en torno al fuego para contar historias. En este mundo apresurado y un poco absurdo en que vivimos, es bueno saber que existen aún ritos simples como este, que nos ayudan a compartir. Y también a vivir.

LITERATURA, ADULTERIO Y UNA VISA PLATINO

Fíjese bien e incluso puede repetir conmigo:

Érase una vez un hombre llamado Albinus, que vivía en Berlín, Alemania. Era rico, respetable, feliz. Un día abandonó a su mujer por una amante joven; amó, no fue amado y su vida acabó en un desastre. ¿Se da cuenta del efecto beneficioso de esta pequeña historia, doctor?

Tras decir estas palabras, el paciente hizo una pausa para mirarse los zapatos que estaban allá, lejísimos, en los confines del diván en una posición que marcaba aproximadamente las 12.10 horas (y eso que no estaba muerto y ni siquiera había leído nunca a Juan Benet). El doctor Pistorius, por su parte, estaba acostumbrado a este tipo de intrusismo profesional. Sabía que, a continuación, el paciente iba a decirle que aquel párrafo —según él, sedante, «un verdadero bálsamo para el espíritu, doctor, se lo juro, estoy como nuevo»— lo había leído en algún libro religioso o de autoayuda. Eran muchos los pacientes que hacían alusión a esa clase de publicaciones de rigor ínfimo cuya técnica consistía en hacernos ver que todos somos unos mindundis, pero, mal de muchos, consuelo de todos: «Yo sufro, tú sufres, él sufre», y así hasta conjugar el verbo completo. Paparruchas, se dijo Pistorius, ¿a quién demonios podría reconfortar el banal y por otro lado muy frecuente ejemplo de ese tal Albinus que vivía en Berlín, Alemania?

El doctor Pistorius estaba inquieto aquella mañana. La pierna derecha, que tenía cruzada sobre la izquierda, basculaba arriba y abajo como un péndulo llegando casi a alcanzar los pies del paciente que ahora habían cambiado de posición y marcaban las

12.15 horas confiriendo a la situación un ambiente cronométrico estúpido e innecesario, «Vamos, Pistorius», pensó el médico, «controla la pierna, concentrémonos en lo que dice este señor». (¿Cuál era su nombre? ¿Sánchez Gil y era vendedor de valores intangibles? ¿O se trataría tal vez de Gómez Huesa, el experto en marketing directo?, cualquiera sabe, pero poco importaba, las angustias vitales eran las mismas en todos sus pacientes masculinos últimamente, eso lo sabía él desde hace mucho tiempo, igual que sabía que su misión era escuchar y esperar a que ellos mismos desenredaran la madeja de sus entuertos).

—Se lo aseguro, doctor, me siento mucho mejor desde que he leído lo del tal

Albinus que vivía en Berlín, Alemania, ¿le parece un disparate?

—En absoluto —le tranquilizó Pistorius—, no hay nada como comprobar que todos somos iguales y que la vida nos asienta las mismas dolorosas puñaladas — añadió, al tiempo que su pie (el de Pistorius, no el del paciente) se columpiaba arriba y abajo al compás de cierta sospecha: sería…, no sería… ¿Sería esa carta hallada hoy sobre su mesilla de noche y que él había guardado en el bolsillo con un «Bah, otra amenaza de Marta», algo aún peor que una advertencia? Algo así como un: «Que lo sepas, Enrique, esta vez va en serio. Si no dejas hoy mismo a esa zorra, te dejo yo a ti y, entonces, adiós confortable rutina familiar, adiós a tus hijos porque me los quedo yo y a ti que te arranquen los hígados junto con la casa (un millón de euros, querido imbécil), la pensión alimenticia y, por supuesto, el Cherokee V.8, porque a ver si no cómo voy a llevar a los niños al colegio ahora que has destrozado la familia».

—No, doctor, no crea que la historia del tal Albinus me ha impactado por lo que parece evidente —continuó Gómez, vendedor de intangibles, o Sánchez Gil, el experto en marketing, o quien quiera que fuese su paciente—. No crea que me consuelo así de pronto por leer un librito cualquiera, no, no, que uno tiene su cultura aunque se dedique solo a ganar pasta. Si me ha llamado la atención el párrafo antes mencionado, es por lo idéntica que resulta la infelicidad de todo hombre apasionado. Pero sería yo un tonto si fuera solo eso lo que me tranquilizara —insistió—. Lo que verdaderamente me ha hecho re-la-ti-vi-zar mis problemas, como ahora se dice, es que, por puro azar, he podido relacionar la historia de Albinus (que es de Nabokov, por cierto) con otra cosa que leí, esta vez de Marguerite Yourcenar. Y es la combinación de estas dos sabidurías la que me dio la clave de todo, ¿me oye usted, doctor? Bonitos zapatos los suyos, por cierto, pero no hace falta que los balancee tanto delante de mis narices. ¿Son marca Church, verdad? Yo también usaba solo Church antes de que la loca de mi ex mujer me arrebatara hasta el pan de la boca…, todo se lo ha quedado, eso por no mencionar a nuestras hijas gemelas a las que únicamente puedo ver un fin de semana cada quince días.

El doctor Pistorius trata entonces de refrenar la pierna descontrolada y concentrarse en su paciente. Intenta leer el lenguaje corporal de Gil Gómez o de Sánchez Huesos, o quien demonios sea. Resulta interesante el detalle de cómo su cliente va formando distintas horas del reloj con los pies, doce y diez…, once y cuarto… Y Pistorius, que sí ha leído a Benet y ese libro suyo que comienza con la aparición de un cadáver con los pies en escuadra, apunta en su libreta dos frases que luego subraya: «Este tipo está muerto. Muerto en vida, lo han matado». Es cierto, cavila a continuación, a aquel infeliz le han sacado no solo los hígados, sino hasta la voluntad de luchar, eso sin contar la sangre de su sangre, es decir, a sus hijas, porque los magistrados de hoy día son más implacables que el juez Roy Bean, todo va para las mujeres, y a los maridos, una limosna: fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones, amén de tener que entregar la mitad de su sueldo y su casa seguramente tan cara como la mía.

—No es que yo sea una rata de biblioteca, doctor, pero tengo mi cultura. En mi caso lo que tengo es cultura aérea… de puente aéreo me refiero. Figúrese que el otro día, la revista Ronda, que trae extractos muy interesantes de los grandes maestros, va y me regala la siguiente idea de Marguerite Yourcenar. La verdad es que topé con ella por puro aburrimiento, ya sabe cómo son los retrasos en el puente aéreo: de los periódicos no le queda a uno por leer ni los anuncios por palabras cuando aún no ha despegado el avión y es entonces cuando yo suelo abrir la revista, y un día, después de repasarme bien la lista de los artículos libres de impuestos, voy y me encuentro con un texto de esta señora que viene a decir algo así como que la vida no es más que un fugacísimo momento de luz entre dos sombras infinitas: la de antes de nacer y la de después de morir, dos Nadas inertes, eternas. A renglón seguido, ella compara nuestra andadura vital con el vuelo de un pájaro que, una noche oscura, entra por la ventana a una habitación iluminada en la que hay cosas maravillosas, es cierto, y también peligros, por lo que el pájaro puede malherirse un ala o quemarse con una vela, pero en cualquier caso, tarde o temprano volverá a salir hacia la oscuridad por la ventana opuesta, un tránsito mínimo, ¿ve usted?, eso es la vida, un fulgor insignificante entre la Nada y la Nada, durante el cual el tonto pajarito (o lo que es lo mismo, nosotros los humanos) creemos que todo lo que pasa en esa habitación es muy importante y doloroso cuando en realidad no se trata más que de una micronésima de segundo en la inmensidad del cosmos. ¿Me comprende?

A Pistorius le gustaría comprender. A la pierna de Pistorius, por su parte, le gustaría dejar de cabecear arriba y abajo con la anticipación de algo que tanto ella como su dueño intuyen: «Te lo advierto, Enrique, hasta los ojos te voy a sacar, en pelotas te quedarás como no plantes a esa furcia. ¿Cómo se llama? Adela, ¿verdad? Y le has jurado amor eterno, como el tontogilipollas que eres. Claro que lo sé, yo lo sé todo. El que no te enteras eres tú, querido: para empezar, a los niños no les verás ni el pelo, que lo sepas. A lo sumo podrás llevártelos al McDonald’s los sábados y luego a ver una de Disney en un minicine, que para eso eres su padre, pero del resto res de res… Eso por no mencionar la pasta gansa que voy a pedirte por el divorcio».

Pistorius está cada vez más seguro de que algo así debe de decir la carta que lleva en el bolsillo, pero… cabe la posibilidad de que la cosa sea aún peor: que no se trate de una amenaza, sino de una realidad, de una fría demanda de divorcio como la que, según él sabe, recibieron en su momento tanto Gómez-Goll, el jefe de marketing, y Sánchez-Grasa, el vendedor de intangibles, cuyos pies (¿cuál de sus pacientes tiene ahora delante?, imposible saberlo, el divorcio parece una pandemia últimamente) marcan otra vez las 12.10 horas mientras su dueño habla de consuelos cósmicos…

«Se lo juro, doctor, todo es cuestión de relativizar». Como ya digo: nuestro sufrimiento no es más que la fugaz travesía de un pájaro que llega de una noche oscura y vuelve a salir a otra igualmente negra y sedante en la que ya no se sufre ni se siente, de modo que ¿por qué preocuparse si la vida nos maltrata como al Albinus, ese del que hablaba Nabokov? Todo es un suspiro, lo malo, sí, pero también lo bueno. Y lo mismo ocurre con la andadura vital de la parte contraria, la de la hija de satanás de mi ex, por ejemplo, que allí está, en «La Moraleja», como una reina viviendo en mi casa, con mi dinero y con mis hijas, mientras yo malmuero en un apartamento de

40 metros cuadrados. La muy tonta no lo sabe, pero para ella también la vida es un suspiro, una ráfaga de luz (aunque ojalá la suya sea un pelín más larga para que le dé tiempo a descacharrarse un ala como el pájaro en la metáfora de la Yourcenar, o mejor dicho, una pierna o la mismísima crisma si es posible).

Pistorius mira entonces a su alrededor y piensa en todo cuanto ha conseguido en sus cuarenta y siete años de vida. «La vida es un suspiro, una ráfaga», se consuela Gómez-Gel o Sánchez-Guasa con los pies marcando las 10.15 horas; pero él, Pistorius, considera a su «ráfaga» muy agradable y no piensa tomarse las cosas con filosofía cósmica. Seis años le costó conseguir el título de licenciado en medicina. Luego tuvo que soportar tres años de MIR, más años de especialización en psiquiatría, eso sin contar el tiempo dedicado a hacerse una eminencia en la materia, pero ahora todo eso le permite poder cobrar doscientos euros por consulta y gozar de las comodidades que da una vida de éxito. La que se merece. La que la familia ha adquirido con su esfuerzo, no el de Marta. ¿Y ahora resulta que todo lo logrado más el cariño de sus hijos, su casa de Madrid, también la de Menorca, el coche, la tranquilidad… todo, TODO está al pairo, columpiándose sobre el abismo igual que su pierna derecha, que continúa oscilando arriba… abajo… no ya como una premonición, sino como una certeza?

Sí, porque Pistorius ahora lo ve claro, todo se conjura contra él: la carta en el bolsillo, las intenciones de Marta, que, unidas a los designios de los jueces Roy Bean de este mundo, dejan a los maridos en la ruina como a este desgraciado que tiene sobre el diván: un muerto en vida.

Cuando Pistorius, mirando su reloj (un Patek Philippe nuevo, por Dios, ¿también tendrá que prescindir de ese tipo de juguetitos a partir de ahora? Mucho se teme que sí, porque además de mantener a Marta y a los niños, está ella, Adela, a la que, en efecto, ha insinuado amor eterno y tal como están las cosas seguro que querrá casarse porque Adela es de las que pasa por la vicaría, para colmo)… cuando Pistorius, mirando su casi ex Patek Philippe, anuncia al paciente que se ha acabado la sesión, este se levanta del diván. Se pone la chaqueta, se ajusta las gafas, se alisa el pantalón, pero el doctor Pistorius no ve ninguna de estas maniobras rituales porque está muy ocupado en buscar su teléfono móvil que por algún lado debe de estar, sobre la mesa de raíz quizá (joder, ¿también la mesa ha de volar? ¿Y el secreter Biedermeier? ¿Y el Tàpies?). Y a Pistorius, que hasta hace apenas unas horas acariciaba la idea de hacer un viajecito con Adela aprovechando un congreso sobre autismo en Copenhague («ya verás, tesoro, te llevaré a un hotel que te va a encantar, superromántico»), le tiembla la mano al tantear entre sus amados objetos en busca del móvil mientras que un ojo escapa hacia su paciente, que está terminando de arreglarse antes de salir a la calle con el mísero consuelo de que todos somos unos desgraciados como el tal Albinus. Entonces es cuando el doctor mira los zapatos de aquel pobre individuo, los mismos que ha estado observando desde atrás durante toda la consulta mientras marcaban distintas y caprichosas horas: «Mira qué desastre, sucios, desgastados, se dice, seguro que hace meses que nadie se los limpia, apuesto a que ni betún tiene el pobre tipo este en su apartamentucho de 40 metros». «Y con todo», añade, «él es afortunado. Al menos no tiene otra mujer que esté esperando a que su esposa le ponga las maletas en la puerta para entrar en su vida».

—Hasta la semana que viene —dice Pistorius, dando una palmadita en el hombro de su paciente—. Me alegro de que haga progresos usted solo, muy interesante su teoría de la ráfaga.

—¿Verdad que sí, doctor? La vida es un suspiro y como tal hay que tomarla —

añade.

Y es entonces cuando Pistorius repara en que el tipo no se ha afeitado para venir a la consulta, aunque la voz es firme, positivamente firme, al añadir que:

—El que no se consuela es porque no quiere… pero huy, doctor, cuidado, se le ha caído… —Y le entrega al doctor su pequeño teléfono móvil que acaba de resbalar de los dedos de Pistorius hasta el suelo.

El médico se lo agradece, le estrecha la mano como mandan los cánones psicoanalíticos, y Gilgámez o Gómez Cuesco aún no ha desaparecido por la puerta cuando Pistorius se apresura a sentarse ante su mesa Biedermeier. Los pies sobre una silla cercana marcan una hora como lo hacían los de su paciente, pero él rápidamente se corrige, no en vano ha leído a Juan Benet y no le da la gana de convertirse en muerto en vida. «Al diablo con todo», dice, y comienza a marcar un número. Un número que no es el de Marta, tampoco el de Adela; todo eso ya lo hará más tarde, lo primero es lo primero:

—¿Diga?

—¿Viajes Livingstone? —pregunta, y luego a toda velocidad, como quien formula un conjuro en el que no hay que equivocar ni una sílaba so pena de que no funcione, de que no logre deshacer el terrible entuerto en el que estaba a punto de caer, un abismo, un agujero, un camino sin retorno, dice—: Oiga, mire, llamo para cancelar un viaje a Copenhague para dos personas programado para pasado mañana… ¿Imposible, dice usted? ¿Gastos de cancelación? ¡Cóbreme el viaje entero si le da la gana! Sí, eso he dicho, señorita… ¿Mi nombre? Ah, sí, Albinus, de Berlín, Alemania. Pero qué digo, en qué estaré pensando. Pistorius, sí, ese es mi nombre. Doctor Enrique Pistorius y no pienso, se lo aseguro, viajar a ninguna parte… ¿El número de mi tarjeta? Claro que sí, señorita, con mucho gusto… es una Visa Platino y el número… apunte bien, por favor, no vaya a equivocarse —añade, y se alegra al comprobar que sus pies sobre la silla no marcan ninguna desagradable hora como hacen los de los muertos.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Varios

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Literatura, adulterio y una Visa platino"