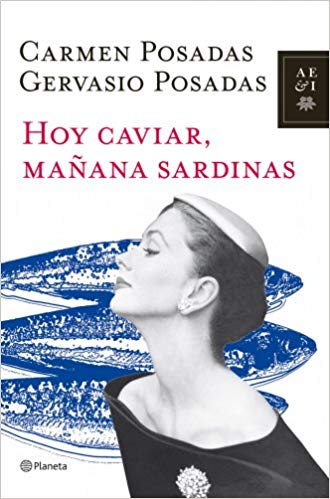

Hoy caviar, mañana sardinas

Hoy caviar, mañana sardinas

PRÓLOGO

—El amor es como un suflé —solía decir nuestra madre— algo muy, pero que muy complicado de cocinar. Si abres el horno durante la cocción se «resfría»; si tardas en abrirlo, se desborda. A veces queda crudo por dentro, otras se quema, la mayoría de las veces se desinfla…

También la vida de los diplomáticos se parece a un suflé, pero por razones distintas: aparentemente, vista desde fuera, es dorada, redonda, bella. Huele bien y da gusto verla. Por dentro, en cambio, es otra cosa. Y lo peor no es que esté llena de aire como maliciosamente piensan muchos (que lo está). Lo peor es que sube y baja: un día está uno tomando caviar en una recepción del Kremlin o el té con la reina de Inglaterra y al siguiente comiendo un bocadillo de sardinas mientras pega sellos en una oficinucha minúscula de un oscuro ministerio o haciendo los temibles «pasillos». Tal vez por eso, porque pasamos de subir a los castillos a bajar a las cabañas sin solución de continuidad, los hijos de los diplomáticos solemos pertenecer a dos bandos muy diferentes: los que odian la vida precaria e insegura y hacen todo lo posible por aparentar, por pertenecer, por «estar», y los que se acostumbran a la montaña rusa y necesitan que su vida sea un perpetuo chute de adrenalina. No sabemos muy bien a qué categoría pertenecemos Gervasio y yo. Supongo que tenemos un poco de ambas cosas, lo que es aún más complicado que haber elegido uno de los dos bandos. Porque la indefinición es siempre un problema para todo, para el amor, para las relaciones personales, para el trabajo… a menos que uno se dedique a la literatura, donde la indefinición no resta, sino que suma, pues permite ser un observador desapasionado de conductas ajenas. Quizá sea esa la razón por la que haya tantos escritores relacionados con el mundo diplomático y también tantos diplomáticos que aspiran a ser escritores. Claro que hay quien considera que, si existen tantos diplomáticos que escriben no es porque su vida sea un suflé o una montaña rusa, sino porque son testigos de excepción de momentos interesantes, estratégicos o simplemente curiosos. Es verdad, pero también es cierto que la mayoría de quienes han escrito sus experiencias tomando como punto de partida la idea de que su vida es extraordinaria, apasionante y, por tanto, digna de pasar a la posteridad literaria, lo único que han conseguido es dar a luz unas aburridísimas y pedantes memorias.

Excepciones a esta regla hay, por suerte, muchas. Sobre todo las que se valen del humor para retratar la vida de estos abnegados funcionarios que son una extraña mezcla de pararrayos, relaciones públicas, templadores de gaitas, cocineros, agentes secretos, confesores…

—Ya van a ver —nos decía nuestra madre muy a menudo—. Un día de estos los sorprenderé a todos con algo.

Y ese «algo» era un libro que pensaba escribir y que se iba a llamar Payalsta. Payalsta, que en ruso quiere decir algo así como «¡Por favor!» y es una muletilla que sirve para todo: tanto para agradecer como para demostrar incredulidad o expresar ironía. Payalsta, según nos contó muchas veces, no se iba a parecer en nada a otros libros escritos sobre la vida diplomática. No sería un diario, ni unas memorias, ni tampoco uno de esos libros de buenas costumbres y protocolo. Iba a ser exactamente como un suflé: ligero, suave, lleno de anécdotas de su vida en distintos países y envuelto en un halo gastronómico. Porque un diplomático suele trabajar con dos armas: la política y la cocina.

Los tratados comerciales, las inversiones industriales, la creación de destinos turísticos, la resolución de las diferencias de criterio suelen ir acompañadas de almuerzos, cenas, desayunos y cócteles donde la comida sirve para romper el hielo, proporcionar un tema de conversación amable y acercar a los interlocutores más improbables. O para provocar crisis diplomáticas: no hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar el gran revuelo que se montó, por ejemplo, cuando en el almuerzo de bienvenida a una reunión de la Unión Europea en Finlandia, el presidente Chirac, sin reparar en la proximidad de los micrófonos de prensa, les comentó indignado a Schroeder y a Putin que la cocina finlandesa era la peor de Europa, incluso peor que la inglesa, y que uno no se podía fiar de gente que comiera tan mal.

En el caso de una misión diplomática o embajada, la comida es imagen, dice muchas cosas de un país, y la imagen es particularmente importante cuando se trata de la embajada de un país pequeño. Si uno es embajador de Estados Unidos, por ejemplo, cuenta siempre con una poderosísima organización de secretarios sociales, responsables de protocolo, decoradores, cocineros, amas de llaves, etcétera, que hacen muy difícil que una recepción pueda salir mal. Se planifica, se organiza milimétricamente como el lanzamiento de un trasbordador espacial desde Cabo Cañaveral y el jefe de misión sólo tiene que apretar el botón para que despegue el cohete. En cambio, cuando se representa a un país al cual la mayoría de las personas tiene dificultades para situar en el mapa, como es el caso de nuestro Uruguay, hay que suplir los medios con imaginación, encanto personal, trabajo, más trabajo y enormes dosis de suerte, para que el castillo de naipes no se derrumbe en el último momento, cuando los invitados están entrando por la puerta. Y en el caso de estos países, la presión del éxito o el fracaso recae en una sola persona: la mujer del embajador.

La gente prefiere imaginarse a estas mujeres como una mezcla de Mata Hari y Emmanuelle, siempre en grandes fiestas, vestidas con las mejores joyas, bebiendo champán, tramando conspiraciones y teniendo líos con apuestos oficiales para matar el tedio de los ratos muertos entre cóctel y recepción, mientras unos negritos de su numeroso servicio las abanican. Sin embargo, y exceptuando aquellos países donde las mujeres siguen sin poder abrir cuentas corrientes sin la autorización de su padre o de su cónyuge, en la actualidad las esposas de los diplomáticos son una especie en claro peligro de extinción.

Porque, ¿quién, en su sano juicio dejaría un trabajo, probablemente muy prometedor, sabiendo que no va a volver a trabajar mientras su marido esté en el servicio? ¿Y quién se marcharía, sin la menor idea de cuándo va a volver, a un país de cuya existencia no tenía noticia (los profanos piensan siempre en destinos como París, Nueva York o Bruselas en vez de los más probables Ulan Bator, Harare o Sanaa) y donde ni siquiera entiende los letreros indicadores de los cuartos de baño?

¿Arrastraría a sus hijos de colegio en colegio, del francés al ruso, pasando por el portugués, el tagalo y el suahili? ¿Organizaría una mudanza para darse cuenta una vez allí de que se han perdido, roto o han sido robadas sus pertenencias más queridas? ¿Se echaría a los hombros la organización y, en muchos casos, la reconstrucción de una casa en un país extraño mientras su marido está trabajando tan ricamente, sin enterarse de nada? ¿Se resignaría a representar el papel de consorte ideal, sin más personalidad que ser «la mujer de», cóctel tras comida tras cena, rodeada de gente desconocida que suele importarle un pito? ¿Se esforzaría en crear un círculo de relaciones profesionales y personales sabiendo que al cabo de cuatro años tendrá que desmontar el tinglado, trasladarse a la otra punta del mundo y volver a empezar de cero? Y por añadidura, ¿quién haría todo esto sin cobrar ni una perra gorda?

Aunque la realidad sea tan poco amable para los amantes del glamour y exagerando sólo un poquito, la mayoría de las mujeres de los embajadores suelen ser actrices que no llegan a fin de mes pero que actúan en un lujoso decorado teatral. Pueden vivir en grandes casas, pero obviamente no son suyas ni suelen tener fondos con qué repararlas. Para cambiar una cortina o lo hacen de su propio bolsillo o tienen que mandar un largo memorando al ministerio. Si no se encuentran en la improbable situación de tener suficientes muebles para decorar esos grandes caserones tienen que disimular toda la tramoya como buenamente puedan. Organizar una recepción no se soluciona cogiendo el teléfono y llamando al mejor catering de la ciudad, sino trabajando codo a codo con la cocinera durante quince días. Muchas veces se encuentran en la situación de ese embajador español en la Roma de principios del siglo xx que, después de dar una gran fiesta para los más notables de la ciudad, mandó la siguiente nota al ministerio en Madrid: «Hice todo lo que debía y debo todo lo que he hecho.»

Al menos así eran las cosas en la época de nuestra madre. Durante más de treinta años, ella acompañó a nuestro padre a sus destinos: España, la Unión Soviética, Argentina, Gran Bretaña y Naciones Unidas montando y desmontando casas, con infinitas mudanzas a sus espaldas, en las que perdió sus recuerdos más queridos e intentó representar a su país con la mayor dignidad posible. Ella siempre dijo que no estaba preparada para la vida que la suerte le había deparado, que estaba hecha para haberse quedado en Montevideo llevando la tranquila vida de un ama de casa y cocinando para sus amigos en la vieja casona del Prado. Sin embargo, estaba casada con un viajero impenitente y un político de raza; eran jóvenes y a ella le gustaba la cocina. Parecían predestinados a dar tumbos por esos mundos.

A todos estos viajes, y a pesar de las malas artes de las empresas de mudanzas internacionales, mi madre siempre llevó un compañero inseparable: su viejo cuaderno de hule negro con el dibujo de dos tomates recortados pegados en la portada. En él fue anotando, con esa letra suya tan característica del colegio Sacre Coeur de Montevideo, algunas anécdotas relacionadas con su gran afición, menús de comidas que organizó o a las que asistió y muchas, muchas recetas, unas de su infancia, de la mítica (para nosotros) Ramona, la cocinera que la crió. Unas de amigos, otras de restaurantes o de embajadas. Estas anotaciones debían de ser el embrión de ese Payalsta, su proyecto de libro de historias de la vida diplomática, siempre postergado por atender a cuatro niños, un marido y un sinfín de viajes y obligaciones.

Año tras año aquel cuaderno fue engordando con nuevos sabores. Para nosotros, sus hijos, era fascinante eludir la férrea vigilancia a la que ella lo tenía sometido y ver qué habían comido en tal o cual ocasión, cuándo perenganito o zutanito habían venido a nuestra casa, o reconocer los aromas que habíamos intuido desde la cocina, a la espera del regreso de las bandejas con los restos que habían dejado los invitados para probar también nosotros aquellos manjares. Con el tiempo empezamos a copiar recetas e intentábamos replicarlas, buscando dar con ese toque maestro que siempre parecía eludirnos, escondido en alguna otra página o papel suelto.

Ahora, quizá con la intención de atrapar y embotellar aquellos deliciosos momentos, inspirándonos en aquellas anotaciones del cuaderno de los tomates, Gervasio y yo nos hemos lanzado a novelar algunas de las aventuras y desventuras de nuestra vida, poniendo el relato en boca de nuestra madre, en recuerdo de aquel libro que se le quedó en el tintero. En otras palabras, hemos intentado escribir Payalsta con la misma filosofía con que ella quiso hacerlo: presentar al lector un relato amable y divertido de la vida diplomática y de su lado gastronómico. Como ella hubiera hecho, procuraremos no entrar en el lado amargo de la profesión, sin contar tampoco las muchas plumas que una familia se deja en ese alborotado vagabundeo por el mundo.

A diferencia de nosotros, que lo hemos perdido, mis padres siempre conservaron su acento rioplatense. Para facilitar la lectura, Gervasio y yo nos hemos permitido la licencia creativa de «españolizar» gran parte de estas anotaciones y así evitar al lector los constantes viajes al diccionario para comprobar que arvejas son guisantes, choclo es maíz o porotos son judías. De esta forma podrá disfrutar de las anécdotas y recetas familiares sin más preocupaciones.

Aunque nuestra madre siempre decía que para evitar la nostalgia nunca hay que volver a los países donde se estuvo destinado, nosotros romperemos la regla y los llevaremos a un paseo muy personal e intransferible por el Madrid de la década de los sesenta, inmersa en su tardofranquismo. Luego por el Moscú de Breznev de los setenta y más tarde por el Londres de los ochenta, en plena euforia de lady Di. Hemos elegido estos destinos por ser los que Gervasio y yo compartimos con nuestros padres. Esperamos que a ustedes les resulte un viaje divertido y suculento. Para nosotros es la oportunidad de meternos en la máquina del tiempo y recuperar unos años que marcaron nuestras vidas y, lógicamente, también nuestra forma de comer.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XX

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Hoy caviar, mañana sardinas"

Presentación del libro por la autora en «Ecodiario.es»

Presentación del libro por la autora en «Telemadrid»