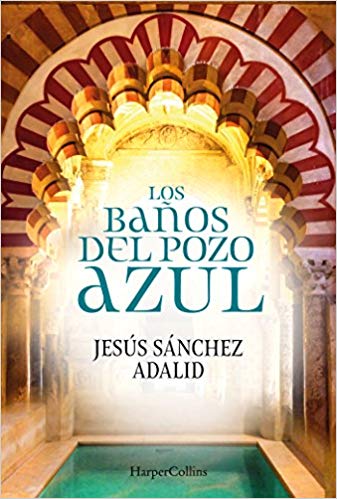

Los baños del pozo azul

Los baños del pozo azul

Parte Primera

Los palacios viejos

No te aferres y no aprisiones recuerdos.

Todo lo soltarás, porque todo se acaba soltando…

Del Diwán del poeta Farid al Nasri

Córdoba, año 388 de la Hégira

Capítulo 1

Córdoba, miércoles 2 de julio del año 994 (Al arbiaá 15, Djumada l-Ula del año 384 de la Hégira)

La señora se despertó en medio de la noche, de repente, aunque sin sobresalto. No había oído voces ni ruidos extraños, pero estaba excitada por su costumbre de abandonar el sueño cada mañana con puntualidad. Abrió los ojos y sacudió la cabeza, pues dudó un instante de que en realidad estuviera despierta del todo. Aún se mezclaban en su mente los pensamientos y los murmullos de las ensoñaciones, pero enseguida reparó en que su cuerpo estaba ardiendo y que tenía la abaya empapada en sudor. Entonces deseó con verdadera ansiedad lavarse con agua fría la cara, el cuello y los brazos, para mitigar, aunque fuera por un momento, los sofocos que le abrasaban las entrañas y la cabeza, avivados por el calor de julio. Sin vacilar, se sentó en la cama, sintiendo la suave lanosidad de la cobija, cuya calidez le desagradó en tales circunstancias. Se levantó y anduvo en la oscuridad, tanteando con las plantas de los pies la sucesión de alfombras, por las que se fue guiando hasta que tocó la puerta y la abrió. El viejo perro, grande, somnoliento, la recibió afuera.

El jardín estaba en calma bajo la débil luz de las estrellas. La señora inspiró el aire puro, perfumado, y suspiró aliviada mientras caminaba entre los foscos setos de mirto tupido y fragante. Algunos pájaros se removieron bulliciosos en las copas de los árboles, pero enseguida retornó el silencio. Más adelante, iluminada muy tenuemente por la llama oscilante de una solitaria y pequeña lámpara de aceite, resplandecía la fuente de puro mármol rosado, cuyo chorro rumoreaba y lanzaba destellos en medio de la penumbra. Un techo de palmas ocultaba el firmamento.

La señora se detuvo y palpó primero con ansiedad la piedra fresca. El perro se echó sobre el enlosado. Luego ella metió las manos en el agua fría y se lavó la frente, las mejillas y la nuca. Pero esto no era suficiente para ahogar el fuego que le nacía dentro y le brotaba hasta la piel. Así que acabó quitándose la abaya para quedarse desnuda del todo. Alzó una pierna y la introdujo en la pila. Sintió un alivio grande y finalmente toda ella estaba sumergida hasta la cintura, recibiendo el chorro en la espalda. Le gustó tanto que se relajaron sus facciones; y permaneció así muy quieta, con el rostro sereno y los ojos cerrados, durante un largo rato, sin saber que era observada…

El eunuco Sisnán estaba apenas a diez pasos, oculto entre las sombras de las adelfas, muy quieto y gozando de la ilusión de ser invisible. Observaba a la señora en trance de adoración: todo su cuerpo se le mostraba a la luz floja y amarillenta de la lámpara de aceite, y la piel mojada, clara y brillante, se fundía con el mármol rosado de la fuente, perlada por las gotas que le salpicaban del chorro. La altura, la anchura y la armonía ya sabidas cobraban ahora para él una entidad diferente, misteriosa y casi sagrada. Aunque era una mujer madura, de más de cincuenta años, su naturaleza conservaba aún ese raro secreto de la hermosura. Seguía teniendo la espalda recta y una estatura superior a la media. Parecía delgada, pero su figura era prieta y rellena, con proporciones agradables. El rostro, de frente altiva y facciones delicadas, traslucía dignidad, tal vez por la nariz alargada y los ojos claros y profundos. Hasta el pecho y el vientre poseían un algo inalterado que despertó en Sisnán una sonrisa vibrante. También el cabello encanecido, ahora mojado y radiante por aquella luz, se le antojó dorado, como fue en su juventud. A él se le concedió entonces recordar como en una visión la imagen de la señora, tal y como era veinte años atrás. Se emocionó hasta las lágrimas y se dijo para sus adentros: «Lo que poseyó sigue siendo manifiesto de algún modo». Y deseó salir de la oscuridad para expresar a viva voz esto que había pensado, alegremente, como una proclama. Pero el temor reverencial que ella le inspiraba le obligó a permanecer en la invisibilidad.

La señora siguió durante un rato dentro de la pileta, dejando de vez en cuando que el agua del chorro le refrescara la parte de atrás de la cabeza. Los restos del sueño habían desaparecido y ya no sentía nada de calor. Por el contrario, se estremeció y empezó a tiritar. Se apresuró a salir del agua y se frotó la piel con las palmas de las manos. Luego se vistió y atravesó de nuevo el jardín de vuelta a su estancia. Cuando llegó ante la puerta, se detuvo en espera de recobrar el aliento. Entonces una voz le habló a la espalda:

—Señora, ¿necesitas algo?

Detrás venía el eunuco con la lámpara en la mano, esbozando una sonrisa enigmática. Era un hombre de aspecto extraño: alto, pálido, delgado, de ojos velados y edad indefinida; con un aspecto juvenil, pese a que pasase ya de los cuarenta. Su ropa escueta, holgada, le caía floja, dejando ver unos hombros escuálidos, un cuello largo y unas piernas muy flacas.

Ella se volvió algo sobresalta y le recriminó:

—¿Qué haces por aquí a estas horas?

—No podía dormir por el calor —respondió él un tanto azorado—. ¡Este horroroso verano!

La señora sacudió la cabeza y después se recogió el pelo en la nuca, mientras le lanzaba una mirada cargada de suspicacia.

—¿No me habrás estado espiando?

—¿Cuándo? ¿Dónde? —contestó él.

—¡Tú sabrás!

Hubo un instante de silencio entre ellos. Luego Sisnán entornó los ojos, impotente, bostezó de manera poco creíble y se estiró, diciendo:

—Con este calor no hay quien duerma… Oí murmullo de pájaros entre los árboles y bajé al jardín… Luego te vi pasar por entre los arrayanes y acudí con la lámpara por si necesitabas algo…

Ella clavó en él una mirada de duda.

—¿Me viste en la fuente?

Él contestó visiblemente azorado:

—¿Desnuda? ¡Qué cosas dices, señora!

—Yo no te he dicho que estuviera desnuda —repuso con sequedad la señora—. Lo has dicho tú. ¿Cómo lo sabes si no me has estado espiando?

Él se ruborizó y bajó la mirada.

—Lo vi sin querer… —se excusó—. Pero había muy poca luz y me encontraba alejado…

La señora soltó un bufido de fastidio.

—¡Una no puede estar sola un momento…! ¡Anda, dame la lámpara y entremos!

—Señora, te prometo que no fue adrede…

Ella se dirigió hacia la puerta después de haber cogido la lámpara. Antes de atravesar el umbral, se volvió y dijo:

—Yo tampoco podía dormirme por el calor y… Bueno, ya conoces mis preocupaciones…

Entraron y la luz se reflejó arrancando destellos pálidos y temblorosos de los adornos nacarados del artesonado. La estancia amplia estaba rodeada de sombras. Ella dejó la lámpara sobre una mesita situada en medio de un gran tapiz de oscuro tono granate. Entonces él se apresuró a encender un par de llamas más y las colocó en los candeleros de los rincones. La habitación se iluminó más y mostró su planta rectangular, sus altas paredes, las columnas y las vigas paralelas del techo, además del espléndido mobiliario y la abundante cacharrería de plata y cobre.

—No enciendas más luces —ordenó la señora—. Así estamos bien. Pronto amanecerá y ya no seré capaz de dormirme. Otra noche en vela…

Después de esta queja, ella se dirigió hacia el diván y se tumbó, echando la cabeza sobre el almohadón. Extendió las piernas y se arremangó la abaya húmeda, descubriendo sus piernas largas, fuertes y de gratas formas. Entretanto, Sisnán estaba de pie, como a la espera, observándola con un interés mezclado de inquietud. Ella le sonrió condescendiente y le preguntó:

—¿Qué haces ahí mirándome como un pasmarote? Él sonrió y dijo:

—Señora, cuántas jóvenes quisieran… Alá te ha bendecido con un cuerpo sobre el que no pasa el tiempo…

—¡Qué tontería! —replicó ella, sacudiendo la mano con displicencia—. El tiempo pasa para todo el mundo… ¡Anda, vete a dormir!

A un lado del diván, sobre un mueble pequeño, había una jofaina y una delicada toalla. Él las señaló y dijo:

—Tienes todavía el pelo empapado. Te puedes resfriar.

La señora no respondió con palabras, sino cerrando los ojos. Él interpretó esto como un asentimiento y se apresuró a coger la toalla, con la que se puso a secarle la frente, las mejillas, el cuello y el escote. Después abrió un cajón del mismo mueble y extrajo un pequeño frasco. Cuando ella sintió que estaba siendo perfumada, dio un respingo y abrió los ojos diciendo:

—¡No! No me eches eso. Prefiero el aroma natural que llega desde el jardín.

—Perdona —murmuró el eunuco—. Pensé que el agua de azahar te ayudaría a estar más tranquila.

La señora incorporó la cabeza y le miró vivamente.

—Estoy muy tranquila.

Siguieron mirándose durante un rato, como si compartieran una misma preocupación. Luego él suspiró, sentándose junto a sus pies con las piernas cruzadas.

—¡Que Alá nos ayude! —rezó en un susurro.

Ella volvió a recostar la cabeza sobre el almohadón, cerrando los ojos y diciendo:

—Nos ayudará. Tiene que ayudarnos…

Al eunuco le hubiera gustado ser valiente en ese momento y hablarle con palabras animosas, alentadoras; pero su miedo y su duda le mantuvieron callado. Y la señora, que le conocía muy bien, pareció leer sus pensamientos durante el largo rato que duró el silencio, por lo que acabó añadiendo:

—Todo va a salir bien. No dejes que los temores te venzan y te hagan sufrir. Nuestro plan es perfecto. Contamos con los medios y las ayudas suficientes. ¿Por qué habríamos de fracasar? Y además está Dios… ¿Va a salirse el demonio con la suya?

Sisnán sonrió, como regocijándose confortado con estas palabras, pero sintiendo a la vez que debían haber sido dichas por él. Miraba a la señora, que le parecía ahora diferente a la mujer desnuda que había visto hacia un rato en la fuente. Su rostro se había alargado y la palidez se había apoderado de las mejillas. Las canas se extendían por los mechones húmedos todavía. Resultaba evidente que ella había alcanzado ya una cierta edad que sin duda dejaba su huella. No obstante, seguía impregnada de sobria belleza y salud. Él quiso manifestarle todo su cariño y devoción; decirle algo para fortalecerla aún más, para infundirle ánimo y asegurarle lealtad. Pero no le salían las palabras. Así que extendió sus manos pequeñas y temblorosas y se puso a acariciarle los pies.

Una vez más, fue ella quien habló.

—No te preocupes… ¿No te acuerdas de aquel dicho? «Lo que Dios quiere pasa, lo que Él no quiere no pasa».

Capítulo 2

Eran los tiempos de gloria que los poetas de Córdoba nombran como días del «agrado». Reinaba el tercer califa, Hixem. Pero nadie dudaba de que el triunfo y la fortuna, que alegraban tanto la ciudad esplendorosa, eran propiciados por la determinación y la lucidez del hayib Abuámir Almansur.

Todas las tardes, después de pasar una hora en los baños, el joven poeta Farid al Nasri bajaba a pie hacia la medina mezclado entre la muchedumbre que, desde el alba hasta la llamada a la oración del ocaso, se arremolinaba abarrotando las inmediaciones del Zoco Grande. Se encontraba limpio, lavado a conciencia y nutrido, en medio de aquella multitud variopinta de cordobeses escuálidos, sucios y cubiertos con harapos parduscos en su mayor parte, aunque resaltaban como contraste los coloridos atavíos de los ricos, que se pavoneaban ufanos en compañía de sus criados, también ellos con su propio fasto. Grupos de soldados fanfarrones e impetuosos, compuestos por hombres de todas las razas, se abrían paso a codazos y puntapiés, e injuriaban sin distinción a pobres y pudientes en todas las lenguas y dialectos del mundo. Una alegría jactanciosa e indefectible resplandecía en los rostros, como si todo el mundo gozase igualmente de un merecido premio. A nadie parecía caberle la duda de que el hayib Almansur, y por consiguiente Córdoba, había ganado la guerra a los tercos e idólatras rumíes del Norte. Un sentimiento unánime palpitaba en el corazón del pueblo: la codiciada y envidiada gloria que viene de la victoria se extendía a raudales e iba a beneficiar a todos de una manera u otra. Hasta los mendigos sonreían dichosos al solicitar las limosnas.

Mientras caminaba, Farid al Nasri iba sintiéndose cada vez más imbuido por el universal y sincero entusiasmo que le rodeaba. Era el caluroso mes de julio; brillaba el sol, derramándose pletórico sobre los tenderetes y las infinitas tonalidades de los tejidos, baratijas, cerámicas y toda clase de géneros que abarrotaban el mercado. Pero el joven poeta llevaba consigo además un motivo propio para estar alegre y esperanzado: por fin parecía que se iban a solucionar ciertos problemas monetarios que le habían venido robando la tranquilidad y hasta la salud últimamente. A su espíritu llegaba por primera vez en mucho tiempo un soplo de confianza. Por eso miraba el mundo y todo lo que le rodeaba con una agitación arrebatadora, turbulenta, y con un optimismo que tal vez no había sentido nunca antes; y hasta le daban ganas de avanzar a saltos, o danzando incluso entre la locura vocinglera de la muchedumbre exultante. Disfrutaba de esta fresca sensación. Se regodeaba imaginando, gozaba con su magia y la degustaba; como el enfermo que es consciente de la extrema felicidad que le sobreviene cuando se le calma el dolor y se encuentra sano de repente.

Iba el joven envuelto en este torbellino de ilusiones cuando, antes de lo que esperaba, vio al hombre que había ido a buscar al Zoco Grande: su amigo Yacub al Amín, que estaba sentado bajo la gran higuera que extendía su sombra por delante del negocio de Umar Efendi, el perfumista. El aire era allí extremadamente cálido, aunque los últimos rayos del sol se estaban retirando de los callejones y las plazuelas. Era esa hora de la tarde, blanda, vaporosa, en la que se aguanta la vida y hasta el calor, porque cesan los trabajos de la jornada. Otros rostros conocidos estaban también en aquel apacible rincón, relajados y sonrientes. Eso fue lo único que fastidió algo al poeta, pues estaba deseoso de verse a solas cuanto antes con Yacub, para tratar del asunto que le llevaba allí y que era el motivo de su felicidad. Ahora tendría que saludar a todos los que le rodeaban, y mantener por cortesía un rato de conversación, teniendo que soportar su propia impaciencia.

Pero no fue ese el caso, puesto que su amigo se levantó nada más verle desde lejos, y le hizo una disimulada señal con la mano para que se detuviera a distancia. Farid comprendió entonces que Yacub estaba igualmente impaciente, y que no iba a permitirse perder el tiempo en una charla vana, teniendo como tenían un negocio de tanta trascendencia entre manos. Esto hizo que el joven poeta sonriera por dentro y se quedase quieto, medio oculto entre unos tenderetes de telas.

Yacub se despidió de aquella gente, con el afectado aire de quien debe excusarse a causa de algún asunto importante; y salió del cobijo de la higuera con semblante grave, mirando a la vez de reojo a Farid, e indicándole con un levísimo gesto que debía seguirle por el estrecho callejón que discurría cuesta abajo hacia su izquierda. El poeta supo enseguida que debían encontrarse en el lugar íntimo y apartado que ambos conocían y donde nadie los iba a molestar: el viejo caravasar de Abén Samer.

Llegaron al sitio, entraron decididos, atravesaron el primer patio y penetraron en el umbrío edificio. Los viajeros descansaban conversando plácidamente o dormitaban bajo las altas bóvedas. El conjunto del caravasar era un espacio grande, con baños públicos, fonda, almacenes y establos. Su parte trasera era la más reservada y en ella se hallaban los asientos más cómodos. No resultaba pues barato estar allí. Pero no hubieran podido encontrar en toda Córdoba un rincón más agradable y adecuado para el encuentro que estaban necesitando. Farid lo sabía y seguía a su amigo como un perro fiel, regodeándose por el privilegio que suponía disfrutar de lo que únicamente los ricos podían permitirse.

En el último de los patios rumoreaba el agua que brotaba de los tres caños de una preciosa fuente, toda ella de piedra negra labrada. No es que fuera aquel un lugar demasiado fresco —ninguno podía serlo en el julio de Córdoba —, pero el enlosado regado, las verdes enredaderas que cubrían las paredes y las plantas que salían de los arriates proporcionaban un cierto ambiente húmedo, umbroso, que resultaba una delicia a esa hora de la tarde. Además, no había nadie; todavía era temprano para la clase de clientes que solían frecuentar esa parte del caravasar.

Yacub y Farid fueron a sentarse en un rincón, el uno frente al otro, sobre un buen tapiz. Cruzaron las miradas sonriendo, compartiendo los pensamientos que tanta felicidad les proporcionaban. Pero todavía no pudieron hablar, porque no tardó en presentarse el mesero. Pidieron vino del mejor, aceitunas y alcaparras. No tenían mucho apetito, pero les llegaba aroma de cordero asado y se animaron a encargar también un plato de carne.

—¡La ocasión lo merece, qué demonios! —exclamó Yacub, y se echó a reír con una aparatosa carcajada, mientras se frotaba las manos.

Cuando el mozo llevó la jarra, llenó él los dos vasos con satisfacción y orgullo, levantó el suyo y brindó:

—¡A la salud del viejo!

Su avidez los llevó a beberse todo de un trago. Luego Farid dijo resoplando:

—¡Bendigamos su ofrecimiento! ¡Qué regalo! ¡Dios de los cielos, qué regalo! ¡Alá bendiga al viejo Chawdar!

Al oírle pronunciar ese nombre, Yacub dio un golpe con el vaso en la mesa, miró a un lado y a otro con preocupación y, en voz baja, le recriminó:

—¡Calla, insensato! ¿Cómo se te ocurre nombrarle?

—Tú le nombraste antes —replicó Farid.

—No, yo he dicho simplemente: «A la salud del viejo». No he pronunciado su nombre. ¿No te das cuenta de que pueden oírnos?

—No hay nadie aquí.

—¡Estúpido! ¡Las paredes oyen!

Se hizo un silencio entre ellos, en el que escrutaron cada rincón del patio, con evidente temor a que alguien pudiera estar escuchando.

Estaban completamente solos. Pero si alguien los estuviera viendo, repararía en lo diferentes que eran ambos, aun teniendo edades semejantes. Yacub era de mediana estatura, grueso, panzudo, bien vestido y con demasiado oro encima para ser tan joven; su cara, siempre brillante y amena, traslucía una avidez afanosa. El poeta en cambio iba peor vestido, con ropa corriente y gastada; pero no restaba nada su atavío a la dignidad y apostura que le conferían su armónica figura, la esbeltez de su cuerpo y el cabello rizado, negro. Los ojos oscuros, brillantes, daban vida a su rostro, y los sugestivos labios gruesos, heredados de su origen egipcio, le aportaban un aire sensual y encantador.

Conscientes ambos de que no habían ido allí solo para divertirse, comieron y bebieron apresuradamente, temiendo que entrara alguien más y ocupara una de las mesas vacías. Su nerviosismo les impedía disfrutar de cualquier otra cosa que no fuera lo que se traían entre manos.

—¿Fuiste por fin al palacio? —preguntó en un susurro Farid, con una exaltación imposible de disimular.

—Fui —contestó sonriente Yacub, y luego apuró su copa de un trago.

—¡Habla, por el Dios de los cielos! —le apremió el poeta, clavándole los dedos en el antebrazo.

Yacub miró hacia todos los lados y, cuando estuvo seguro de que seguían estando solos allí, comenzó diciendo:

—Todo está ya apalabrado. Fui ayer y el viejo eunuco me recibió. Hablé con él largo y tendido. El negocio está en marcha. Está dispuesto a soltar el dinero, todo lo que le pedí…

—¿Todo?

—¡Todo! No solo nos dará lo apalabrado, sino que estuvo conforme con pagar además los gastos.

Al oír esto, Farid puso la mirada feliz en el cielo y exclamó:

—¡Alá sea bendecido!

Viendo la alegría de su amigo, Yacub soltó una carcajada, llenó el vaso de nuevo y volvió a brindar.

—¡A nuestra salud!

Vaciaron enseguida los vasos. De este modo, el vino empezó a dejar sentir sus efectos en ellos, aumentando la euforia.

—Pero… ¿qué tenemos que hacer? —preguntó Farid.

—De momento todo es muy sencillo, según parece a primera vista. El viejo eunuco es reacio a dar demasiadas explicaciones, pero me dio a entender que nuestro cometido en el negocio será largo y que nos irá reportando mayores beneficios con el tiempo.

—¿Más dinero? —quiso saber el poeta, con los ojos bailándole de felicidad.

—¡Claro, mucho más!

—¡Madre mía! Pero… ¡dime de una vez lo que nos pide!

—Debemos hacer un viaje hasta Badajoz. ¡Fíjate qué cosa tan simple!

—¿Un viaje? No comprendo…

—Sí, un viaje para llevarle una carta al hermano de la señora.

—¿Una carta? ¿Solo eso?

—Chist… No levantes la voz.

El poeta miró con preocupación hacia todos los rincones y, luego, sin ocultar su impaciencia, observó:

—No comprendo que quiera pagarnos tanto dinero solo por llevar una carta… ¿No te parece extraño?

—No —respondió con seguridad Yacub—. El viejo me dijo que la señora es muy celosa en sus asuntos. No quiere hacer uso de mensajeros oficiales; y, además, no desea que nadie sepa nada acerca de sus relaciones personales. Por eso se confía a mí, porque conoce a mi padre desde hace mucho tiempo, y sabe que en nuestra familia somos gente discreta y muy segura a la hora de guardar secretos.

—Comprendo —asintió Farid—. Cada uno que haga lo que quiera con sus cosas… ¡Y con su dinero!

Los dos se echaron a reír. Sus rostros exaltados, brillantes de sudor, intercambiaron miradas de optimismo y complicidad. Después Yacub rebuscó entre sus ropas, sacó una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a su amigo, diciéndole:

—Mira ahí dentro.

El poeta palpó la bolsa, la abrió y puso sus ojos relucientes de felicidad en el interior. Vio el resplandor del oro y exclamó:

—¡Dios de los cielos!

—Esto me lo ha dado el viejo para cubrir los gastos de momento. ¿Te das cuenta, Farid? ¡Solo para el viaje! ¡Luego nos pagará el resto!

—¡Alá!… ¡Alá! —dijo el poeta, afectado por la emoción—. ¿Y cuándo nos vamos?

—Mañana. Cuanto antes mejor. ¿Por qué hemos de esperar? Si antes lo hacemos, antes cobraremos. Lo tengo todo preparado ya. Mi padre se ocupó de mandar a los criados que dispusieran lo necesario. Mañana, antes de que salga el sol, nos encontraremos aquí mismo, en la puerta del caravasar, y emprenderemos el viaje a Badajoz. Así que ¡apúrate esa copa! Debemos irnos a descansar. Por el camino te daré más detalles de la conversación que tuve con el viejo eunuco.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Al-Ándalus Califato

Acontecimiento: Varios

Personaje: Subh Umm Walad

Comentario de "Los baños del pozo azul"

Presentación del libro por el autor en «Vamos a ver» de CyLTV

Entrevista al autor en «Libros de Arena» de RNE

Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» de Cadena SER

Entrevista al autor en «Herrera en COPE»