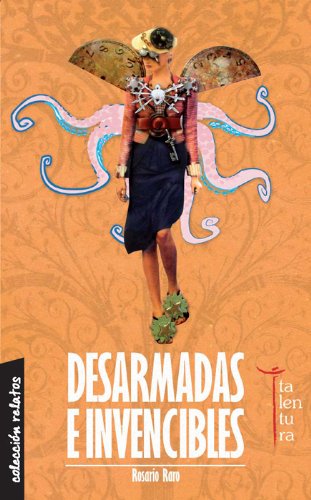

Desarmadas e invencibles

Desarmadas e invencibles

Prólogo

Soy de la opinión de que no se debe escribir de un tirón. La literatura exige la máxima perfección si es que el autor ambiciona apropiarse para siempre del asunto sobre el que escribe. ¿Cómo se consigue eso? Solo hay un procedimiento: mediante la forma inobjetable de que lo revestimos. De ahí la gran dificultad de volver a escribir un Macbeth, un Rey Lear. Esos temas, por la escritura cuajada y perfecta de Shakespeare, han quedado a resguardo de cualquier otro escritor.

Pues igualmente tampoco me parece muy recomendable leer de un tirón. Muchos lectores abandonan la lectura de una novela si el texto les presenta la menor dificultad. Entre esas lecturas hay libros malos pero los hay también muy buenos. Decía Borges, refiriéndose precisamente a la lectura, que no existe la felicidad obligatoria. Yo no voy a corregirle. Pero, de tener un prejuicio, prefiero tenerlo contra esos libros que se leen de un tirón. No es infrecuente que estén faltos de ambición literaria o de pensamiento o que tengan demasiadas páginas con explicaciones innecesarias, contando aquello que no debe ser contado.

Me pregunto a veces por qué existe la convención universal de que entregar nuestro esfuerzo a un pasatiempo de periódico, un sudoku, un crucigrama, merece la pena; lo hace el joven, el adulto, el anciano. Los vemos esforzándose en los aviones o en los trenes, en las mesas de los cafés. Es algo natural, incorporado a nuestras costumbres cotidianas. Todos parecen disfrutar de ese esfuerzo. Y ¿cuál es la recompensa? Matar el tiempo, casi como si dijéramos acortar nuestra vida.

Leer es otra cosa. Leer siempre deja una recompensa. No mata el tiempo, lo duplica. Mientras leemos vivimos nuestro tiempo y el del libro. Por eso, no seamos cicateros con nuestras lecturas, un buen libro probablemente se disfruta más en una segunda y una tercera lectura que todos aquellos que solo se leen de un tirón. La dificultad suele multiplicar la recompensa.

Los libros buenos ofrecen al lector mucho más de lo que suele creerse. El libro es una máquina del tiempo, la única que existe, pues permite oír las voces del pasado, ese “y escucho con mis ojos a los muertos”, de que hablaba el clásico poeta. Su resistencia a mostrarse no es otra cosa que el premio enorme que esconden, entregado en su momento al lector consciente como el hallazgo feliz del buscador de tesoros.

No, los libros no son para leerlos de un tirón, porque no son cosa efímera, son máquinas del tiempo y máquinas contra el tiempo, las únicas también que pueden guardarlo y conservarlo. Porque la palabra escrita lucha contra el tiempo. Troya y sus héroes se nos hacen presentes en La Ilíada con cada lectura del libro. Así, un cuento es como una píldora de tiempo, una cucharada de tiempo.

La lectura es un ejercicio que debe estimular nuestro intelecto, no solo entretenerlo o aletargarlo para que pase imperceptiblemente el tiempo. “A la búsqueda del tiempo perdido”, tituló el gran maestro francés su ciclo narrativo, una epopeya íntima contra el paso del tiempo, en sus páginas está guardada para siempre la vida del Segundo Imperio, con sus emociones y sus desengaños, con ese pálpito de vida caliente que don Miguel de Unamuno acertó a llamar intrahistoria; o sea, tiempo, un tiempo domesticado por las palabras, capaz de revivir en nosotros con cada lectura. La literatura es, pues, para mí, expresión de vida.

Estas reflexiones mías, que supongo más vetustas que originales, me han venido de nuevo a la mente, mientras me deleitaba con la lectura y relectura de esta estupenda colección de relatos raros, lo digo ya, pues el adjetivo acude a los labios sin esfuerzo dado el apellido de su autora, tan literario como el más feliz de los seudónimos, evocador de esas librerías en las que uno busca la clase de libros llamados raros y descatalogados, que hacen las delicias de los amantes de la literatura.

JUAN PEDRO APARICIO, Rabat, abril de 2012.

Cubismo

Connie Francis. Siboney

Acudí a la entrevista completamente a ciegas: un pintor ofrecía un trabajo de modelo sorprendentemente bien remunerado, pero el anuncio no especificaba más detalles. Una vez frente a él me propuso recrear la historia del desnudo femenino en el arte.

Firmamos un contrato que fijaba en un mes el tiempo que dedicaríamos a cada cuadro y me tendió a modo de guía un libro profusamente ilustrado de la editorial Taschen.

Se me ocurrió que como el artista pretendía comenzar su proyecto con La Venus de Willendorf y yo estaba embarazada —aunque aún no se me notaba ninguna protuberancia en mi cintura— me eligió inconscientemente.

Mi caracterización fue sencilla: solo debía cubrirme la cabeza con un tocado de volantes de ganchillo que parecían faldas sucesivas con forma de concha de molusco. Aunque según la interpretación de otros arqueólogos no se trataba de un accesorio o prenda de lana ni de ningún otro tejido de la figurilla, sino de un peinado compuesto por varias trenzas enrolladas.

La Venus de Willendorf no tiene rasgos faciales, es cualquier mujer, su identidad concreta no importa porque no es un retrato sino un símbolo que transmite el mensaje de que gracias a su capacidad, cavidad y convexidad la especie está a salvo. Eufórico optimismo paleolítico sobre la orilla izquierda del Danubio.

Carece de pies, no gozaba de ninguna autonomía, siempre debía trasladarla o transportarla otra persona y solo mide once centímetros. Las hipótesis más extremas la consideran un amuleto de prescriptiva introducción vaginal cuyo contacto, en la misma línea procreadora, promovía la fertilidad.

El pintor me situó ante una tela negra, muy tensa, y me frotó todo el cuerpo con ocre rojo de Bucovina, la región de los monasterios pintados de Rumanía. Los trazos del color acentuaban mis pliegues.

El sueldo incluía las molestas duchas con que cada tarde lo eliminaba.

Me dijo exactamente que no me preocupara demasiado porque se trataba de un primer apunte que retocaría incansablemente hasta conseguir que ni siquiera yo distinguiera su obra de una pintura del mismo tamaño del original.

No entendí cuál era mi función entonces si podía reproducir la escultura a partir de cualquier fotografía.

Hablaba de revisitar los lugares míticos del arte utilizando como filtro una mujer actual para llegar, sin embargo, al mismo resultado. Algo así como un elogio a la importancia del tránsito, una relectura lenta del camino de la creación siendo otro para ser él mismo.

Me resultó pura y vacua excentricidad. Y no le presté desde entonces demasiada importancia a sus reflexiones.

Todo aquello sucedió en los primeros días.

Ausenté mi mirada bajo el gorro trenzado. Ninguna expresión del rostro era necesaria.

En el plazo establecido terminó y me asomé a su caballete donde aparecía yo gibarizada, o ella a tamaño natural.

No me atreví a comentarle lo absurdo que me resultaba su trabajo y lo que nos habría evitado a ambos un viaje suyo al Museo de Historia Natural de Viena para enfrentarse a la original en vez de tenerme a mí allí, desnuda, durante treinta días.

La diferencia entre su obra y la fotografía que aparecía en el libro de Taschen no existía.

Sin embargo, y a pesar de mis dudas, después pasamos a Grecia. Mi barriga dejó de ser solo incipiente, pero tampoco denotaba necesariamente un embarazo todavía, pasaba perfectamente por una armónica silueta aún proporcionada.

Nada menos que La victoria alada de Samotracia era su objeto de análisis, deconstrucción y recomposición.

Me apoyó contra la proa de un navío invisible, en realidad un bloque de metacrilato.

Para que no apareciera en su cuadro, me dijo, como si alguien no pudiera pintar lo que quisiera sino solo lo que tiene ante los ojos.

Me rodeó con un eximio manto casi transparente y tan ligero que apenas lo notaba sobre mí. Pensé en la palabra impalpable. Él disertaba mientras sobre la técnica de paños mojados que cultivaba Fidias: enfundar las formas corporales en túnicas translúcidas. Extendí mis alas triunfales y deseé que el mármol se fragmentara con un exultante desprendimiento de calor y vida porque me sentía de piedra.

En este caso no solo mi rostro, sino toda mi cabeza, carecía del más mínimo interés. Sonreí ante la idea de que la victoria no tiene cabeza, el triunfo es acápito o descabezado. Y con esta incompletitud o carencia sobrevenida me representó.

Esperé encontrarme en medio del lienzo con un automóvil de carreras o cualquier otra cosa, pero no, de nuevo sentí el absurdo del hiperrealismo con que no me retrataba a mí, sino a una escultura que ya era un cliché.

Se le notaba satisfecho.

Yo no emitía juicio alguno porque no me escuchaba. Sabía de ciertos caracteres egocéntricos pero su caso era inconmensurable. Él era el vértice, la cúspide de todo lo que refería ignorándome; hablaba para distraerse, entronizarse y envanecerse. Se enardecía a sí mismo con sus disparates y soltaba unas carcajadas atronadoras.

A ratos sentía miedo, me sentía vulnerable y no precisamente por mi desnudez.

Todos estos raptos de narcisismo coincidieron con nuestra inmersión en el arte religioso. Para el tercer mes me anunció la María de Magdala atribuida a Da Vinci. Enmarcada con una capa brillante de ribetes negros, y ante un paisaje con luz de acuario, me colocó de nuevo sobre la cintura una gasa y frotó contra su blusa un broche dorado antes de colgarlo con un cordoncillo entre mis pechos prominentes.

Siempre la figura femenina era la única protagonista, no compartía plano con otros habitantes. Por este motivo desestimó la Venus del espejo de Velázquez y la de Rubens, quien a su vez reinterpretaba a Tiziano pero, a diferencia de mi jefe, con evidentes variaciones.

La maja desnuda de Goya fue, sin embargo, ineludible. Al menos la postura me resultó sumamente cómoda.

Cuando decidió que cada imagen elegida debía expresar su estado de ánimo y aterrizamos en el Romanticismo todo empeoró todavía más. La libertad de Delacroix solo semidesnuda y demasiado acompañada fue previsiblemente descalificada.

Y nos detuvimos en Ingres, exactamente en La gran odalisca. En esta ocasión me encargué también de la escenografía a cambio de un mes de vacaciones.

Tuve muchas tentaciones de no regresar a su estudio, pero reaparecí y cargada además con todo el atrezo exigido para su nuevo desmán: el abanico de plumas de pavo real con empuñadura de cuero y plata, la pipa turca fabricada con el mineral que allí se llama espuma de mar, las pulseras de cuerda, el prendedor para el cabello, el turbante y las telas doradas y azules exactamente iguales. Una búsqueda muy fructífera sumergida en tiendas bicentenarias, mercadillos de pulgas y ferias medievales, anticuarios, rastros varios y ateliers de modistas que me mostraban montañas de disfraces, flecos, cortinas, tapices y adornos insospechados.

Aunque el resultado del fondo y los objetos era un calco del recreado por Dominique Ingres en 1814, supe de antemano que mi búsqueda era un ejercicio tan inútil como todas las pinceladas del incongruente retratista de desnudos femeninos preexistentes.

En esta ocasión me recompensó con creces aunque solo económicamente, ni un simple atisbo de simpatía o agradecimiento.

Profería elogios pero nunca dirigidos a mí porque yo no era arte sino un ingrediente más que mezclar en su almirez mágico para alcanzarlo, conduciendo su propio brío para llegar a lugares ya muy frecuentados.

La penúltima pintura fue Mujer después del baño de Pierre–Auguste Renoir. No tuvo ningún interés en mantener caliente el agua que me cubría hasta las rodillas y en la que había disuelto nitrato de plata y aluminio, decía que, para volverla resplandeciente. Me cubrí el pubis con una mano mientras con la otra giraba sobre mi pecho izquierdo el extremo de aquella artificiosa melena, una peluca pelirroja definida por él como del mismo color ambarino que alcanzan algunas frutas maduras. Mi piel reflejaba el naranja pajizo a juego con los pastos otoñales del fondo.

Cuando llegamos al cubismo me descuartizó.

Sopa de letras

Antonio Vega. Lucha de gigantes.

Para Rafa Trillo, quien le inventó antes que yo

una sopa de letras contenida en una postal a Antonio Vega.

«Se me viene a bocanadas la tristeza con mis muertos de entonces, cuerpos acumulados como torre macabra.

Escucho los compases que aún hoy hacen vibrar a una generación entera, la mía: loca de ganas de volver al Rock Ola o al Marquee».

Estrella de Diego. La chica de ayer.

El País. Babelia. 06 de junio de 2009

Detrás de la puerta de caoba de la casa del doctor Vega olía a alcanfor. Todos sus muebles pertenecieron a la residencia de un embajador sueco en la India durante el siglo XIX. Solo quien habita la exquisitez hasta el paroxismo es capaz de distinguir el aroma de esta valiosa madera de la naftalina antipolillas.

Allí nada era falso: el mármol veteado formaba islas ante el alicatado de ajedrez de los dos baños: nácar y azabache, salmón y verde esmeralda.

La colección de peinetas de baquelita alineada sobre el lavabo, el juego de tocador de plata y cristal de bohemia en la vitrina de enfrente, entre las plantas de oreja de elefante. La biblioteca ecuménica, encuadernada por los laureles alejandrinos de un patio que la rodeaba como una corona vegetal. Y la otra joya, el cuarto de los juguetes en la zona más soleada de la casa; el sitio de recreo de los siete hermanos Vega, repleto de estanterías, armarios y baúles. Entre sus tesoros: un piano de cola, dos guitarras, un cine Exin, las Nancys de todas las razas, el Scalextric, decenas de clics de Playmobil y la caja sonriente de los Juegos Reunidos Geyper. Un paraíso en la tierra donde el elixir de juventud propiciaba que crecieran alimentados de protección. Sobre aquellos juguetes ya sobrevolaba la idea de Uhu–helicopter que después Antonio, el mediano de los siete, llenó de pasajeros e hizo girar.

El médico leonés regresaba cada tarde sobre las ocho: colgaba el maletín de cuero inglés y la gabardina en el perchero con incrustaciones de jade y sonreía a sus hijos, que aún vestían el uniforme del Liceo francés, satisfecho de no tener que ver más huesos rotos hasta el día siguiente.

Antonio, el mediano, llegaba a la hora del crepúsculo de la facultad; cada día de una distinta porque no encontraba la suya. Se dejaba llevar. Transitaba entre los pisos de algunos amigos, espacios inusitados, irisados, escenografías y anticipaciones neoyorkinas, uno en el paseo Imperial, otro en la calle Montesquiza. Se asomaba por las redacciones incipientes, en germen, de algunas revistas como Madrid me mata en la calle Buen Suceso. Lugares de la modernidad, de la creatividad sin complejos que no olían a alcanfor sino a hoy. Él deambulaba callado, insólitamente flaco. Mirando siempre, sonriendo a veces, esperando nada porque la edad de oro ya había llegado.

Hasta que se sorteó en una décima de segundo su destino y la rueda de la fortuna le envió a Valencia. Antonio lo sintió a medio camino entre el destierro y los trabajos forzados. Apareció allí un domingo por la tarde bajo las palmeras de una arboleda que camuflaba un cuartel, vestido de verde oliva con su guitarra rescatada del cuarto de juegos. Con la misma actitud diletante de poeta extraviado. Aquel paisaje solar le animó, nada iba a cambiar, con tal de regresar a la vida edénica de Madrid desde aquella pausa litoral de 1977, en la ciudad donde no se acaban las calles, porque se esquinan con el mar y este las prolonga hasta otras islas.

Un par de meses después, detrás de las persianas de madera del cuartel, atisbó el océano de sol, un mediodía rotundo que lo impregnaba todo, calor enlatado, solidificado, que compactaba el oxígeno. Un bosque fundido a altas temperaturas. El puente de enfrente convertido en una postal líquida, con los contornos de piedra movedizos y cenagosos, el asfalto plateado, metálico y astral. Alta tensión.

Un momento antes de languidecer, Antonio vio entre la nebulosa una silueta turbia, imprecisa e incierta como si tuviera problemas de visión y los ojos por este efecto térmico se giraran hacia dentro y mirasen hacia el fondo de sus cuencas, recorriendo sus circunvoluciones cerebrales y haciendo emerger a aquella figura desde la última curva de su paisaje mental.

Este espejismo, justificaba la mili entera.

Ella cruzó la calle desde un lugar perdido para materializarse, corporeizarse ante él. Sonreía al mediodía. Era estival, exultante, vital. No podía describirla más allá de estas sensaciones fascinantes, solo invocarla con la voz y escribirle un conjuro sobre la guitarra con el que componerla, darle forma, atisbar su torso y sus piernas a través de pistas delirantes e indicios alucinados. Así supo que creció en calles mojadas, que lloraba con la frecuencia modulada de su radio y que jugaba en un jardín que siempre era el de al lado, nunca el suyo. Todo era tan cierto como imaginar. Convirtió aquellos acordes en una urna con la que la transportó hasta la playa de la Malvarrosa, la tendió en la arena para poder observarla mejor. Aquel lugar era un triunfo y aquella escena la victoria definitiva e inigualable, un hogar portátil en cualquier sitio. Anatomía de una ola.

Pudo quedarse allí, construir tejados, pilares, vigas, fundamentos sobre los que habitar y no regresar nunca a Madrid, no atravesar noches sin fin, ni desnortarse, deslumbrado solo con la luz de cruce, sobrevivir sin heroína ni melancolía. Acercar los labios a la mano de ella y aspirar el olor inventado a flores silvestres, a dalias y a amaranto. Tocar la guitarra únicamente cuando se emborrachara o se pusiera romántico en las fiestas con sus únicos dos amigos.

Pero bajó de la litera, se subió al tren y volvió a la vorágine, a los tiempos modernos y agitados, a rasguear cuerdas de acero y a rasgar chaquetas de cuero contra clavos ardiendo: el guitarreo incansable y químico, el alcohol en las buhardillas, enmoquetadas de colillas y tapizadas de vinilos. Brillos efímeros de papel de aluminio y cucharas de café, delirio y humo entre futuras ruinas de bares a deshoras desde los que regresar a una desordenada habitación, a otro circo, a otros rumbos. Puntualmente, filtrada por un amanecer de neón entreveía a la chica de la alameda: nunca definitiva, siempre breve. Protegida porque ya no estaba, supernova, estrella muerta, demasiado tarde para comprender. A Antonio le daba vueltas la cabeza persiguiéndola, incapaz de rebobinar: irrecuperable moviola imposible.

Desde cada balcón gritó mil noches al fondo de las avenidas para llamar su atención y que reapareciera… pero supo que ella era demasiadas chicas posibles. Solo quería invitarla a un gin-tonic mientras escuchaban determinadas canciones, jaculatorias paganas que podrían volverla real y conseguir que fuera de nuevo ayer cuando aún se encontraba en la encrucijada de caminos, antes de decidir, para que fuera la víspera y no morir.

La efervescencia comenzó a perder burbujas, desaparecieron muchos de los que producían reacciones y aceleraban las moléculas del arte. Algunos locales de ensayo se despoblaron de ideas, los cartelistas perdieron audacia, los diseñadores se repitieron hasta la uniformidad y la edad de cemento mitigó el ingenio, la osadía y sobre todo el altruismo.

Ajeno a todo lo demás, Antonio seguía escribiendo, arrancando las hojas de las estaciones, sobreviviendo a sí mismo, con un mar al sur, desgranando versiones acústicas, actuando en cafés, acudiendo a estas citas por si la veía.

Exhausto por la búsqueda, enflaqueció hasta lo inverosímil, con la mirada cada vez más adentrada, más introspectiva, vaciado por las sustancias que necesitaba para su adaptación a este planeta, para superar la descompresión desde otro medio más leve.

Ambientó su mitología en la constelación Orión, él era el ángel que recorrió tres mundos: el de los niños, el del loco y el por venir. Escrutando cada esquina, cada solar, con la esperanza de que ella aún llegara a tiempo de cubrirlo con sus flores atadas con cintas y mensajes.

Treinta años después de sus veinte, el aire comenzó a volvérsele mineral. Atrapaba algunas bocanadas con las que apartar las sombras solo por instantes, decía palabras sobre una última montaña, detrás de una puerta de hierro, miraba el pasillo que desembocaba en la alameda, en un océano de sol, dentro de él las persianas de madera del cuartel y detrás sus ojos, el patio enorme, el jardín esta vez a su alcance y ella esperándolo en la puerta. Junto a su cama isla todo el mundo la recordaba, el la había convertido en real. Le atribuían un rostro ovalado, un cuerpo áureo y proporcionado. Pero él sabe que no es cierto porque quienes la conocen ya no están aquí.

Porque cuando ella se haga presente y atraviese la puerta, entrará en la habitación ignorando a todos los demás porque le dan igual. Solo sabe de él, con quien se cruzó hace tres décadas y con quien fue magnánima porque le dio cuerda para un rato más.

El día 2 de mayo de 2009, la chica de ayer se convirtió en la de hoy, reveló su nombre: no era Marga, la mujer que lo acompañó durante 3000 noches. Siempre ha sido así: lucha de gigantes. Cuando el encuentro se produce uno de los dos desaparece.

Demasiado tarde para comprender.

El deseo de ser pulpo

(The desire to be octopus)

The Clash. Should I stay or should I go?

«Por culpa del azar o de un desliz, cualquier mujer puede convertirse en madre.

Dios la ha dotado a mansalva del “instinto maternal”

con la finalidad de preservar la especie.

Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa criatura minúscula, arrugada y chillona, sería arrojarla a la basura».

Inés del alma mía. Isabel Allende.

«Solo un imbécil confía su vida a un arma».

Gray Fox de la serie de videojuegos Metal Gear.

En el centro del salón hay un orinal de plástico del que emana un preludio de Rajmáninov.

Los dos niños de tres años gritan el nombre de un juego. Un mensajero llama impetuosamente. Después de firmarle el documento descarga en el rellano una hamaca brasileña con soporte. Espero que no caduque.

Kate Sanders, la profesora de inglés del otro niño, o preadolescente, de trece años llama por teléfono. Se siente toreada dice, a pesar de su origen. Mi hijo no es bilingüe, como le dijo ni mucho menos nació en Edimburgo. No encuentra el eufemismo adecuado para describir su conducta absolutamente inactiva durante el curso.

Con el inalámbrico presionado entre el hombro y la oreja entro y salgo de la terraza cada vez con un cargamento de ropa de distinto color.

El correo electrónico es como un estor japonés, baja incesantemente a medida que se llena el buzón. Las peticiones son numerosas y sobre todo variopintas. Gajes de un oficio que no se puede definir con una sola palabra. El principal aliciente del pluriempleo es lo divertido que resulta.

Uno de los niños de tres años pide Isostar, «la bebida de los corredores», repite a modo de eslogan publicitario. El otro quiere gaseosa. Cada uno me da con un objeto en el hombro para apremiarme: una flauta dulce en el derecho y una peonza galáctica en el izquierdo.

Abro la página de la compañía de trenes y compruebo una vez más el horario para esa tarde. El don de la ubicuidad me permite situarme delante del ordenador, de la cocina y ante el tendedero a la vez.

«Demasiados calderos al fuego», dicen los canarios para describir una situación multitarea. En este caso es literal: sopa de marcianitos (de trigo), codillo al horno con manzanas y farfalle para el segundo turno de comidas que tendrá lugar alrededor de las tres.

Deshueso dos piernas de pollo mientras concluyo mentalmente un mensaje de texto en el que aclaro que no siempre un verso de catorce sílabas puede considerarse alejandrino si carece de dos hemistiquios, la acentuación pertinente y demás pautas métricas.

Llega mi madre con los datos de un hotel de Salou. Quiere que le muestre fotos en la web. Sobre todo del bufé y la piscina.

En el teléfono suena el pitido de llamada simultánea. Me avisan desde la imprenta de que el encuadernador no encuentra en el almacén las cajas con los libros que supuestamente presentaremos el viernes por la tarde. Aún es jueves.

Mi madre me pregunta si el hotel está céntrico. Los niños se pulverizan con un espray para limpiar moqueta. «¡Nieve del Belén!», gritan. La profesora de inglés pide permiso para abandonar el circo. Yo soy zen, una atleta de la mente.

Sobre el sofá está la última revista Savoir faire de mi sobrina. La frase que corona a la top model dice: Superwoman, ¿mito, timo o desdoblamiento imposible?

A todo volumen suena Libérate de Rafael Conde. Salgo irreflexivamente al balcón y saludo a mi sonriente vecino de setenta años. Permanezco unos segundos en stand by. Dentro, los dos niños de tres años con los pantalones bajados andan como pingüinos. Mi madre dice que cogerán la gripe A.

La mujer maravillosa de la portada vuela sobre todo esto. Lejos de condenas a trabajos forzados y me guiña un ojo.

Mi madre se queja del trámite por internet de su viaje que le impidió elegir como destino Lloret de Mar.

Mi abuela me decía que no tengo hiel y me he propuesto no contradecirla nunca.

Me siento en una silla de mimbre minúscula y comienzo a repartir sopa. En cada cucharada debe aparecer al menos una nave espacial, un astronauta y un alienígena.

Suena el teléfono y me ofrecen un descuento para la suscripción a una revista de ciencia ficción. Escucho la Vespa del cartero. Por suerte no llama.

Mi madre aprovecha para cantarles a sus nietos el Salve Regina de Poulenc íntegro. Ellos graznan como cuervos.

Anoto en la lista de la compra. O la compra de la lista, que dice una amiga mía a la que no veo desde hace tres años: miel, ajos tiernos y servilletas de papel. Sigo con el segundo plato: el pollo ya deshuesado mientras resolvía de cabeza varias consultas electrónicas. Solo me queda escribirlas antes de que se me volatilicen.

En el otro extremo del pasillo, el cubo en el que he disuelto limpiador aroma a vainilla espera para no convertir el suelo en una pista de patinaje.

El de trece años vuelve del instituto. Una vez en la cocina abandona la mochila de veinte kilos sobre el pavimento. Es una isla con forma de joroba. Después de responder con monosílabos a todas mis preguntas sobre la jornada me pregunta si Moisés es de Disney.

Su abuela refunfuña y le pregunta qué ha almorzado como si no confiara en mis posibilidades alimenticias.

Necesito imprimir varios artículos aún.

Si ganara puntos creo que el casillero no albergaría tantas cifras como las que obtengo con cada acción.

Reservo cita con la pediatra para el día siguiente. Por el tono condescendiente, el alarde de paciencia, advierto que la recepcionista también es zen u olla exprés que evita la explosión mediante varias válvulas, como yo. Después de la consulta vendrá el aprovisionamiento en la farmacia, la recogida de los disfraces, del pan, pequeños agujeros negros por los que se cuela una cantidad de tiempo inmensa.

A punto de comenzar con el postre, también con aroma de vainilla, advierto que tengo conciencia de las piezas de mi cuerpo: las cervicales, los discos de la columna. Soy un depósito que se vacía, una batería que se descarga demasiado rápidamente. De fondo el zumbido ininterrumpido de la lavadora y el lavavajillas y mi agradecimiento hacia ellos por ser los heraldos, la anticipación de la domótica que algún día será: la casa y los niños autolimpiables.

Mi madre comienza la sección necrológica. Por suerte no conozco a ninguno de los finados. Es un alivio.

El parpadeo del cronómetro me indica que ya no me queda demasiado tiempo. Comienza la etapa contrarreloj: ingesta apresurada, incursión en el vestidor mientras ando a la pata coja para colocarme las botas a la vez que el foulard y, como desafío final, el asalto al tren con varios segundos de margen para que los pitidos me pillen ya, por fin, sentada.

Todo esto sucede hasta la pantalla número ocho de la Mujer tentacular u Octopus woman. En la siguiente aparece en escena el marido. En la novena se compra un libro de heteroayuda y en la fase final, que como es previsible es la más difícil, se lo juega todo para pasar de nivel.

El momento culminante comienza con la llamada de una amiga soltera, sin hijos a la que su madre le prepara a diario la comida mientras una tercera mujer le limpia su escueto estudio de cuarenta metros. Es dueña de una agencia matrimonial en la que sus dos empleadas gestionan el grueso de la agenda, la base de datos y los encuentros garantizados. Ella se limita a probar de vez en cuando el género.

El desafío tiene lugar cuando la amiga le dice que va de puto culo y que no tiene tiempo para nada. La pira prende dentro de los ojos de Octopus woman cuando la otra nombra las clases de pilates, el curso de sushi que sigue los sábados por la mañana y las tres tardes que ha tenido que dedicar durante la misma semana a buscar un cinturón blanco pero estrecho.

Es entonces cuando debe conservar la calma, mantener el pulso, ser más zen que nunca, no estallar y eliminar tensión con algo como te entiendo perfectamente.

Nadie me discutirá que la profesión de probador de videojuegos es una de las mejores que se pueden ejercer en la actualidad. Además de divertirte, acabas sabiendo de muchas cosas aunque estas pertenezcan a mundos ficticios.

Ya tengo bastantes datos para el informe:

—La ambientación real, que aparezcan nombres de lugares reconocibles y las alusiones a los grados de parentesco le añade credibilidad y cercanía. En esta misma línea están las reflexiones insertadas. La profundidad psicológica de los personajes ayuda a la identificación y se trata de adoptar el punto de vista de quien realiza la acción. Es un juego en primera persona.

—El planteamiento es novedoso, aunque intencionadamente exagerado.

—Señalo el lenguaje soez del final en boca de la amiga, para que se considere en la calificación por edades, pero no se me ocurre una expresión alternativa.

—Citan siempre como ejemplos de entornos agobiantes Resident Evil, Silent hill, Clock tower y Alone in the dark, en castellano, Diablo residente, La colina silenciosa, La torre del reloj y Solo en la oscuridad, pero este de Octopus woman es inigualable.

—Sé que muchos jugadores no soportarán el nivel de estrés que produce el juego. Por eso sugiero que aparezca una advertencia al respecto. Una vez quitado el celofán de la caja ya no se puede devolver. Los superpoderes de la heroína son eso precisamente, habilidades desproporcionadas.

—Y un último detalle que contraviene aún más las leyes de la verosimilitud: todo esto que he narrado lo realiza Octopus woman con un bebé de cuatro meses en el pecho al que sostiene con una de las ventosas de su brazo tentacular (sic).

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Varios

Periodo: Varios

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "Desarmadas e invencibles"