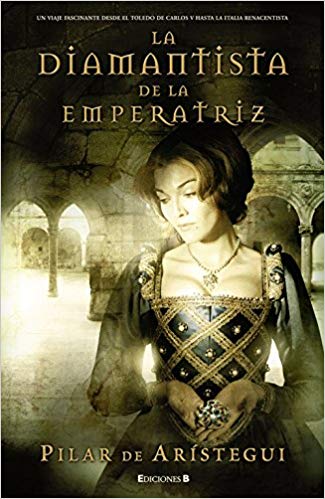

La diamantista de la emperatriz

La diamantista de la emperatriz

TOLEDO (1528-1530)

La justicia de Dios es verdadera, y la misericordia, y todo cuanto

es Dios todo ha de ser verdad entera.

FRANCISCO DE QUEVEDO,

Epístola satírica y censoria

1

Un día de fiesta

—¡Dios sea bendito y alabado! ¡Qué mañana tan hermosa! La ribera estará llena de gente moza, con ganas de solazarse… ¡Vamos, Micaela!

Marialonso, la dueña de Micaela, daba vueltas sobre sí misma, embriagada de alegría al pensar en el éxito que su bellísima niña iba a tener en ese día de fiesta. La excitación la hacía girar en círculos concéntricos, sin realizar nada en concreto. Sus sayas negras y su toca revoloteaban con sus movimientos, dándole un aspecto cómico y alegre. Micaela la miraba con ternura: esa mujer le había dedicado toda su vida, con un amor simple y generoso que le había acompañado en toda ocasión, y ahora compartía su ilusión por la nueva etapa que se abría ante ella.

Micaela era una hermosa joven, tremendamente hermosa, alta, trigueña, ojos claros (verdes o grises según la luz), con una expresión entre concentrada y divertida que desconcertaba un poco a los hombres que la rodeaban. Era inteligente y contaba con un profundo sentido de la independencia; su hermano le había ofrecido trabajar con él en el taller de su padre, en la búsqueda de piedras y joyas extraordinarias. Micaela tenía un don especial para ver de inmediato, en la forma de una piedra, un coral o una perla, la joya única resultante de un diseño ingenioso. Damián le había pedido que colaborara con él, ¡su hermano tan admirado, tan amado, con quien compartía una delicada complicidad desde niños!… La vida era un prodigio.

Escuchando a Marialonso, empezó a pensar en lo que se pondría para que Diego Santibáñez, su novio, la encontrara guapa y atractiva. Primero iría con Damián y la novia de este, Inés, a la procesión del Corpus, y de ahí a un almuerzo campestre en la ribera del Tajo, muy cerca de su hogar.

Micaela y Damián vivían en una morada singular a la vera del río: una casa de piedra, cuyo alto muro protegía el jardín de aire medieval de las miradas de la calle. Un embarcadero con una preciosa falúa esperando siempre, y una escalerita que accede desde el mismo jardín al río. Un patio central permite a las habitaciones privadas gozar de noches perfumadas de jazmines, en total intimidad. Tiene razón Micaela, la vida es maravillosa en esta casa llena de belleza que su madre, Teresa, dirige con mano firme y dulzura. Teresa es una mujer rubia, su pelo comienza ya a platear, sus ojos azules brillan con bondad y su objetivo en la vida es que su pequeño mundo funcione a la perfección. Preocupa a Teresa la inclinación a la independencia de su hija Micaela. La comprende en cierta medida, pero piensa que la sociedad no acepta de buen grado la voluntad decidida de una mujer. Tiene constantes discusiones, pacíficas pero discusiones al fin y al cabo, con su marido Juan, para disculpar «la voluntad decidida» de Micaela. Pero la inteligencia y belleza de su hija acaban casi siempre amansando al padre.

Piensa Micaela, mientras observa distraída dos vestidos, en Diego. Diego el tierno, Diego el constante, Diego que la comprende y apoya, Diego enamorado hasta las cachas de Micaela.

Le invade a esta una dulce sensación de felicidad, de algo completo y perfecto. Mas de repente, siente miedo. Miedo de que tanta felicidad no sea posible. La expresión de su cara sorprende a Marialonso, que le pregunta:

—Pero niña, ¿qué te pasa?, ¿qué es ese gesto sombrío en un día del Corpus? Vamos a elegir el vestido.

Micaela reacciona, sonríe y empieza a acariciar el suave algodón de la prenda: es color marfil, satinado, cálido y luminoso, con un corpiño ajustado, con cintas color coral, que le confieren una vida intensa al marfil; las mangas hasta el codo, con gran volumen, y, de nuevo, lazos color coral de largas cintas que danzarán al viento cuando ella y Diego bailen. El otro, también de fino algodón, es verde muy claro, verde almendra, con el corpiño y la saya ribeteadas con cinta de seda gris muy claro.

—Marialonso, me pondré el marfil. ¡Esas cintas color coral lo alegran tanto! ¡Son tan bonitas!

Es un maravilloso día de primeros de junio: el sol ilumina la estancia y se posa de manera precisa en una mesa de piedras duras. Allí brilla un precioso collar de perlas y oro que el padre de Micaela realizó con gran ilusión y cuidado como regalo de cumpleaños para su hija el pasado febrero. Es un collar de apariencia sencilla, pero cada perla, perfecta, de maravilloso oriente, ha sido engastada en un chatón de oro. El diamantista sabe y conoce de las joyas únicas que existen en toda Europa, y está en permanente contacto con proveedores capaces de conseguirle los elementos más extraordinarios: corales de Sicilia y el mar Rojo, diamantes de las entrañas de África, rubíes y esmeraldas de las Indias, perlas de Asia, y todo aquello que permite crear un objeto extraordinario, al que algunos confieren poderes mágicos. El taller de Juan no se encuentra muy lejos de su casa, y siempre viven allí varios orfebres jóvenes que cuidan de las piezas, aunque algunas las conserva el diamantista en su casa para mirarlas, admirarlas, y estudiar si se pueden perfeccionar añadiendo o restando algo. Una de ellas es un collar de fuego, fuego del mar, en forma de corales. Ese es el collar que descansa también sobre la mesa, y que crepita bajo la luz de Toledo. Micaela lo coge y lo acaricia, y lo pone al lado del vestido:

—Es perfecto, Marialonso. Esto sí.

Entra Teresa en la estancia y sus ojos azules brillan al ver a Micaela: Micaela decidida, Micaela inteligente, Micaela llena de bondad… «¡Es tan hermosa! —piensa

—. Dios mío, cuántas gracias tengo que darte todos los días por los dos hijos que me has dado. Y además, me regalas una nuera como Inés: buena, bella, cabal… Y un yerno como Diego, tan generoso, lleno de vida y enamorado de mi hija. Son dos hijos más». Va vestida de gris, elegante y sobria, con un collar de perlas al cuello. Micaela, al verla entrar, inicia un paso de baile (¿un paso de gallarda, quizá?) y con gesto serio coge a su madre por la mano y la invita a bailar, con un mohín cómicamente serio:

—Micaela, ¡a mi edad!

—¡Madre, soy tan feliz! ¡Deseo que el mundo entero baile! —replica Micaela.

—¡Vamos, niña, que pasa el tiempo y hay que estar cabales en la procesión! —

refunfuña Marialonso.

Micaela se deja hacer. Una doncella le recoge parte de su cabello, y deja suelto sobre su espalda la otra parte del mismo. Está espectacular, y su madre le abrocha el collar de corales de Sicilia, que contrasta con su piel joven y luminosa. Salen las tres al jardín, donde les esperan su padre y su hermano. En el arco de la puerta, las tres componen un cuadro: Marialonso a la izquierda, de negro, con su toca blanca y negra; al lado Micaela, una explosión de luz y de vitalidad, con su traje marfil de cintas color coral, movidas por el viento, rozando y acariciando tanto el vestido negro de Marialonso como el gris de Teresa. Los jazmines perfuman el momento. Juan está orgulloso y feliz, pero solo carraspea y dice:

—Bueno, ¡vamos o llegaremos tarde!

Teresa y Juan Vallesteros se situarán en un lugar del recorrido para contemplar con devoción el paso de la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo a la que Teresa pertenecía; y Micaela con Damián y Marialonso en otra tribuna, donde se reúnen los más jóvenes.

Toledo rebosaba de gente; gente alegre, que exterioriza la expresión de piedad de todo un pueblo, en una antigua tradición, la fiesta del Corpus Christi. Era, como había exclamado Marialonso, una espléndida mañana. El sol estallaba en una dorada luz, que iluminaba todo cuanto tocaba, y una suave brisa procedente del Tajo refrescaba el ambiente. Un inmenso palio blanco cubría las calles desde las alturas, generando bellísimas sombras. El suelo, según la tradición, cuajado de fresco romero, tomillo y cantueso, formaba la alfombra que, bajo los pasos de la custodia de Juan de Arfe, que en su interior portaba al Señor, desprendería un aroma profundo y campestre. Los aligustres con su sensual perfume y los magnolios de magnífico aroma se unían a un torbellino de color, olor y luz, que inundaba los sentidos y producía una sensación de intensa euforia. Por segunda vez en el día, Micaela pensó en lo hermosa que era la vida.

Pero ya empezaban a escucharse los clarines que anunciaban el inicio de la procesión. En ese instante, las primeras figuras aparecieron en el recodo de la plaza de Zocodover, el Pertiguero, precediendo la cruz que Alfonso V de Portugal regalara a la catedral de Toledo en agradecimiento a la hospitalidad de los castellanos. Detrás, el gremio de los hortelanos, vestidos de gran fiesta, con su capa parda, su cinta verde, y el hermano mayor llevando el pendón de san Pedro. A continuación, la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo, la más antigua de la ciudad, entre ordenadas filas de sacerdotes. Inmediatamente, la Cruz del cardenal Mendoza, de gran carga simbólica, ya que fue la primera cruz que coronó la Torre de la Vela, en la Alhambra, cuando fue tomada Granada en 1492. Sigue el cabildo primado y, justo después, la extraordinaria custodia de Juan de Arfe que refulge con el sol.

El momento es de intensa emoción y el grupo de jóvenes amigos se recoge en un momento de plegaria. Al instante, la música, los aplausos de la gente, devuelven el ambiente de alegría a esta demostración de fe.

Micaela abraza a sus amigas Inés y Refugio, y ve a Diego a lo lejos; siente un cálido sentimiento en el corazón.

«Diego será el compañero de mi vida, juntos crearemos una familia, y en nuestro proyecto de vida nos ayudaremos el uno al otro. Él es comprensivo, y me apoyará en mi trabajo junto a mi padre y Damián. El trabajo será mi afán, y Diego mi ternura y mi pasión».

Le miró como si le hubiera visto por primera vez: era alto y guapo, muy hombre, con ese aplomo que tienen los seres buenos de verdad. Diego la vio de repente, y sus ojos y su sonrisa le dijeron a Micaela que ella era el centro de su vida. Inés, que ya estaba junto a Damián, captó una mirada que Refugio dirigió a Micaela. Refugio era una buena amiga, o eso parecía, pero durante una fracción de segundo, Inés percibió algo en ella, que la llenó de inquietud. «¡Qué tontería! —se dijo—. A veces hilo demasiado fino».

Diego vino hacia ellas y, cogiendo las manos de Micaela, las besó mientras la miraba a los ojos, con tal pasión, que ella sintió vértigo. Miró a su vez a Diego, y se detuvo en sus labios carnosos, sensuales, que invitaban al amor; y esas manos que ahora cogían las suyas: manos fuertes, que seguro serían espléndidas en la caricia. Por un momento, se hallaron solos en el mundo, envueltos en una cálida onda de dicha. Les trajeron de nuevo a la realidad las voces de sus amigos, a los que se había unido Tarsicio: guapo, rico, caprichoso, creía que el mundo entero le debía adoración, aunque también sabía ser divertido y simpático. Les recordaban que la fiesta a la vera del río iba a empezar y, alegres y decididos, se dirigieron hacia el Tajo, seguidos por sus dueñas —Marialonso y Pepa—, que trotaban detrás de sus niñas, un poco ahogadas por los años y las tocas. Llegando a la ribera, el espectáculo era fascinante: el agua corría libre y limpia por encima de las piedras, y de vez en cuando formaba pequeñas cascadas; caían estas sobre las bandadas de patos, que esperaban con paciencia el refrescante regalo del río. La margen estaba todavía verde, y las cañas y juncos de la ribera se mecían suavemente. La música de una guitarra y un laúd daba ya inicio al baile, que propiciaba la ocasión de acercarse más al objeto del deseo. Algunas falúas completaban el ambiente: unas pintadas de almagre con toldillas a rayas; otras, oscuras con toldos marfil; otras, con una pequeña vela para cortos desplazamientos por el Tajo.

Al llegar, Diego encontró a un amigo suyo, con el porte gallardo de esos hombres que han vivido ya mucho y conocido muchos mundos. Era alto, de ojos claros y barba rubia, que le daba un aspecto serio y le hacía parecer mayor que los otros jóvenes. Diego le presentó al resto del grupo: era Íñigo de Vidaurre, capitán en las campañas de Italia, a las órdenes del marqués del Vasto. Se unió al resto de los jóvenes y pudieron comprobar que era mucho más alegre y divertido de lo que sugería la primera impresión. En los distintos puestos se vendían platos deliciosos de comida, especialidades de toda la comarca, y dulces que traían de las provincias cercanas: rosquillas, alcorzas, alfeñiques, yemas de Ávila, textones de ajonjolí, alfajores, flores de hojaldre de Alcalá de Henares y otras maravillas, resultado gastronómico del cruce de culturas, pues algunos de ellos eran dulces típicos de origen árabe. Inés, Micaela y Refugio se sentaron con sus dueñas, a la sombra perfumada de un gran aligustre, y allí les trajeron los jóvenes algo para comer y unos cántaros con agua de hidromiel y hojas de hierbabuena.

«Qué ocasión para un buen pintor», pensó Íñigo.

Miró a Micaela, que estaba realmente espléndida con su traje de ligero algodón. El collar en su cuello hacía su piel más cálida y sedosa; la vivacidad de sus ojos y la expresión de su cara, el brillo de su pelo, que seguía acompasadamente el movimiento de su rostro al ritmo de la animada conversación, le conferían un aspecto de diosa pagana, que anunciaba el verano a punto de llegar. Íñigo sintió una punzada en el corazón al recordar que era la novia de su amigo Diego.

«Beato lui», se dijo con un suspiro.

Los jóvenes estaban animados y felices. Comieron, bebieron, hablaron, jugaron a las adivinanzas y luego bailaron; se refrescaron los pies en el río, y volvieron a bailar. Tarsicio, gallardo y osado, probaba suerte con todas las jóvenes. Muy guapo, muy seguro de sí mismo, su buena planta le garantizaba la aprobación de las damas. Refugio revoloteaba a su alrededor, como una mariposa atraída por la fulgurante luz, pero Tarsicio la ignoraba con persistencia. Detrás de un bosquecillo apareció una hembra deslumbrante: pulposa, morena, de labios carnosos y ojos de fuego. Se llamaba Magdalena. Reía con fuerza, y a la primera invitación de Tarsicio le siguió en un revuelo de sayas, brazos y cintas del pelo. Se acercaban, se separaban al son de la música, y cada vez se percibía una mayor tensión erótica entre la pareja. Al cabo de un momento, cuando Diego fue a buscar a su amigo, este había desaparecido, así como la provocativa Magdalena.

Al atardecer las dueñas, ya cansadas de tanto trajín, comenzaron a recoger a sus niñas. Micaela se hallaba en la ribera atándose las cintas de su calzado, cuando llegó Diego, se sentó a su lado y, decidido, cogió a Micaela y la besó. Ella sintió que era el fin del mundo, una comunión a la vez carnal y espiritual, que incendiaba todo su ser. Apareció en ese momento Marialonso que, asustada ante el peligro, urgió la vuelta a casa. Al despedirse, Diego volvió a besar las manos de Micaela.

Súbitamente, el cielo empezó a cubrirse, nubes grises hicieron su aparición, y un viento fuerte y oscuro irrumpió en la pacífica fiesta. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer, y entre risas y despedidas los amigos corrieron cada uno a sus casas, perseguidos por la tormenta de verano.

Llegando a su morada, Micaela y Damián encontraron a sus padres preocupados por el aguacero que les había sorprendido en plena ribera.

—Marialonso, que Micaela se cambie pronto de traje, y tú, Damián, dile a Pedro que te dé ropa seca. Cuando bajéis al patio tendremos preparado un chocolate caliente con picatostes de canela —anunció Teresa con énfasis.

Juan estaba un poco escandalizado ante el dispendio de su mujer: el chocolate era una bebida de la corte del Emperador, traída de las Indias por el gran Hernán Cortés, y que pocos privilegiados estaban en condiciones de degustar y disfrutar. Pero qué diantre: era un día de Corpus, sus dos hijos eran un regalo de Dios, y Teresa llevaba su casa con orden y mucha cabeza. «¡Es un día especial!», pensó Juan.

Cuando se reunieron en el patio, anochecía.

La casa de dos plantas constaba de dos cuerpos: el principal con salida al jardín, que a su vez daba al río, y un segundo cuerpo, más recogido e íntimo, donde se distribuían las estancias que la familia utilizaba para reunirse. En el segundo piso se encontraban los dormitorios, que recibían mejor el frescor de la brisa que producían los árboles del jardín, y que se alejaban más de la humedad fluvial en el invierno. Los jazmines que trepaban por las paredes aromaban el ambiente y un galán de noche, que empezaba a abrirse, exudaba su perfume denso y sensual.

Mientras tanto, Diego, emborrachado de amor, sintiendo que el corazón le sofocaba de pasión, decide ir en busca de su amigo Íñigo para compartir confidencias de felicidad. Después de la tormenta la noche había quedado oscura y pesada, pero el olor a tierra mojada anima a Diego en su paseo hacia la casa del capitán. Pasa frente a la torre de Santa Leocadia y sube por la calle de las Tendillas, habitualmente bulliciosa a causa del mercadillo, pero hoy y ahora despoblada. Deja atrás Los Aljibes, antiguos depósitos de agua, de época árabe, y se adentra en el callejón de los Cobertizos, oscuros y solitarios.

De repente, Diego cree sentir una presencia:

«¡¡Alerta, Diego!!», se dice, y echa mano a la espada. Agarra con fuerza la cruz de la empuñadura, que se clava fría en su palma. Siente en su costado la presencia de su daga de rica empuñadura. Se detiene. Escucha. Nada.

«Debe de ser mi tumultuoso corazón».

Ríe y vuelve a caminar, feliz hacia la casa de su amigo.

Micaela está en la altana que su padre ha mandado construir sobre la casa por influencia de sus viajes a Italia. Allí se siente más cerca del cielo aunque no han acudido hoy las estrellas que otras noches viene a contemplar. Regresa a su cámara y se duerme feliz.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias Mayores

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "La diamantista de la emperatriz"

La novela se desarrolla bajo el reinado de Carlos V concretamente en 1528, La protagonista es Micaela, una joven orfebre que trabaja en el taller de su padre en Toledo. A través de un amigo de Hernán Cortes, es invitada a la corte en uno de los viajes que este realiza desde Nueva España. Allí, la emperatriz Isabel queda maravillada de las joyas que Micaela confecciona en su taller de Toledo.

Y para perfeccionar su técnica, la emperatriz le facilita un viaje Roma y a Dos Sicilias que Micaela realizará acompañada de su hermano y de un joven militar

Y a partir de aquí, se desarrolla una trama de espionaje y misterio en la que Micaela será testigo de grandes acontecimientos de la historia europea del siglo XVI

Novela perfectamente ambientada en su época y contada con gran riqueza narrativa, lo que hace que su lectura nos atrape desde las primeras páginas

Entrevista a la autora en la librería «Dialogo» por parte de Fernando Moro