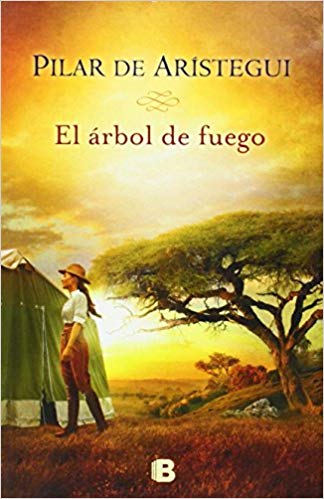

El árbol de fuego

El árbol de fuego

Inicio

Salvo mi hermana Julia, y Laura cuando conseguía verla entre alguno de sus viajes, nadie en mi entorno se interesaba por mi vida pasada ni sentían curiosidad por un lugar tan alejado como Kenia.

—¿Qué tal, pochola? Contenta de estar aquí, ¿verdad?

Y cuando la memoria me asediaba y yo intentaba iniciar el relato de lo que había sido mi vida, zarandeada por el dolor, y exaltada por el descubrimiento de personas y sucesos inesperados, alguien preguntaba:

—¿Quieres más natillas?

Yo comprobaba que no me escuchaban, que su mirada se había hecho transparente, que un mundo tan lejano como había sido el mío, no podía interesarles durante más de cinco minutos. La realidad cotidiana, con sus luces y sus sombras, sus anhelos y sus decepciones, constituía su único horizonte.

¿Cómo iba yo a contar, sin aburrirles, de amaneceres y crepúsculos gloriosos?

¿Sobre esa sensación incomparable de participar en el inicio de la creación? ¿Sobre la felicidad entrañable de abrazar a la hija añorada durante, me parecía, siglos? ¿Sobre la pasión entreverada de ternura, complicidad, éxtasis y amor profundo que encontré en un hombre único?

Nunca lo hubieran entendido. Es más, percibía que, en el fondo de sus corazones, anidaba un reproche que acallaban para no ser tachados de intransigentes, racistas, clasistas o cualquiera de los términos que en la sociedad actual se emplean para descalificar a toda persona que ose ser diferente.

Excepto Julia. Su mente era una senda abierta hacia sus semejantes, a quienes no juzgaba. Al contrario: para ella, el ser humano era tan interesante, que intentaba desentrañar el misterio que cada uno lleva dentro. Su ejemplo me orientó en los muchos avatares que me asediaron, y que a menudo me sumergían en una profunda confusión.

Estoy segura de que cada etapa de mi vida, cada sorpresa inexplicable, cada persona que marcó mi mundo tienen un sentido. Y debo admitirlo: he sido muy rica. En afectos.

El amor es la gran fuerza que mueve el universo. Por amor se cometen disparates, se sufre, se goza, se crece… Y se realizan las obras más generosas de las que es capaz el ser humano. La búsqueda de ese ideal me acompañaría a lo largo de mi atribulada existencia, de mis penas y mis alegrías, de una vida que ha sido plena, con sus errores y sus aciertos, en la que al fin encontré la paz.

LIBRO I

SAN SEBASTIÁN

1957-1967

Aquel que canta al dios un canto de esperanza, verá cumplirse su deseo.

ESQUILO

Uran Etxea

Mi hermana Julia era el sueño de toda madre. Su perfecta sintonía con su progenitora era, y lo fue siempre, una mar en calma que yo envidiaba pero que no lograba nunca imitar. Julia es prudente, serena, y tiene un corazón generoso. Yo la admiraba, más aún cuando comprendí que no me parecía a ella. Marichu se apoyaba en su hija mayor, quien, a pesar de su juventud, ofrecía siempre el juicio sensato sobre los problemas que, por desgracia, se acumularon en nuestro hogar.

Nuestra madre, en los tiempos en que formábamos una familia casi feliz, era una persona risueña que cantaba mientras se ocupaba de nosotras y de las tareas del hogar, para que, cuando llegara su adorado marido, nos encontrara dispuestas a hacerle la vida lo más agradable posible: la lámpara encendida junto a su sillón, el más cómodo de la casa; las zapatillas preparadas para aliviar sus cansados pies; la comida, sencilla pero humeante, siempre puntual y bien sazonada; y nosotras, peinadas, con las manos lavadas y una amplia sonrisa pintada en el rostro, mientras ella besaba a nuestro padre con devoción.

A lo largo de los años, me he preguntado muchas veces si lo que mi madre sentía era verdadero amor, o más bien una especie de adoración a un ídolo que resultó ser de barro.

Mis abuelos maternos, originarios de un pueblo de Zamora, habían consentido que su única hija se trasladara al País Vasco con Miguel, su marido, en busca de una vida mejor para todos nosotros. Mi padre trabajaba en la estación, y aunque su sueldo no permitía locuras, mi madre se encargaba de que cualquier necesidad cotidiana fuera una fiesta. Era menuda, de rostro amable y un glorioso pelo castaño aureolaba sus finas facciones. Pero su mayor atractivo residía en su inagotable caudal de alegría; en su agradecimiento a la vida, por todos los bienes que, decía ella, había recibido de su Creador, y que le hacían sentir una felicidad que derramaba, como si fuera un maná, sobre todos nosotros.

Un día, mientras Julia estaba en la escuela, Marichu quiso quitar unas cortinas para lavarlas. La escalera en la que estaba subida cedió y, con un estruendo espantoso, cayó mi madre contra el duro suelo de cerámica. El dolor contrajo sus facciones, y conteniendo las lágrimas me dijo:

—¡Corre, Mayte, corre! ¡Ve a avisar a tu padre a la estación! Eché a correr por la avenida de Francia.

No pude tardar mucho, pues nuestro piso del barrio de Gros distaba pocos minutos, pero a mí me pareció una distancia insalvable. Y sin embargo, al llegar a la estación y ver a mi padre, me quedé atónita: quien yo creía que era un marido enamorado estaba haciendo, en ese momento, unas ridículas carantoñas a una joven pizpireta, que yo odié con la intensidad que produce la juventud y la sensación de peligro. Él, al verme, se extrañó y dijo, sin comprender que algo grave sucedía:

—Mayte, ¿tú aquí? ¿Qué ocurre? Esa fue su inteligente deducción.

En cuanto a mí, el ídolo había iniciado su descenso.

Una cura equivocada, o la múltiple rotura de los huesos de su pierna, dejaron a mi madre la marca indeleble del estúpido incidente en una cojera que fue empeorando su movilidad a medida que pasaban los meses. Y un mal día, acababa yo de cumplir ocho años, vi cómo Miguel se marchaba con las pocas pertenencias que cabían en una exigua maleta. Ya nunca le daría el nombre de «padre».

Por la noche hube de sufrir el llanto quedo de mi madre, que me destrozaba el corazón. Me incorporé angustiada, intuyendo lo que sucedía, pero ahí estaba Julia, alerta, fuerte, como siempre. Ella me abrazó, me dio un beso y me dormí en su regazo, confiada en que mi hermana mayor hallaría un remedio a la pena de nuestra madre.

Pasaron varios días brumosos de invierno, y una tristeza infinita se infiltró poco a poco en el reducido espacio de nuestra casa, creando una atmósfera que corroía el ambiente.

Pero ni una queja salió de los labios de Marichu. Ella, tan religiosa, rezaba entonces con una intensidad que revelaba una profunda desesperación. El pequeño piso que ocupábamos había sido mi refugio, a pesar de la absoluta sobriedad en que vivíamos. Sin embargo, la ausencia de mi padre era una traición que envenenaba mi vida. Por suerte, a solo dos calles me aguardaba la mar. Y cuando la vida se me antojaba insoportablemente injusta, o bien la pena callada de mi madre me laceraba el alma, acudía a la llamada vivificante de la rompiente, en el Paseo Nuevo. Yo, que me sentía tan impotente, buscaba refugio en el espectáculo grandioso de las olas en pleno furor, que me inspiraba un sentimiento de apabullante admiración. La espuma al batir el agua turbulenta contra las rocas, me exaltaba hasta envolverme una euforia embriagadora, que cegaba el paso a la tristeza.

Volvía a casa regenerada.

Aunque entonces no supiera expresar mis sentimientos, mi madre comprendía y, según su costumbre, daba gracias a Dios por enseñarme el poder curativo de la mar.

Unas semanas más tarde, Marichu nos hizo sentar a la mesa camilla que albergaba el reconfortante brasero, y con calma teñida de invencible tristeza nos explicó la nueva situación.

—Vuestro padre —contuvo un sollozo—… está de viaje y tardará en volver. No tenemos medios para continuar en esta casa. Buscaré otro lugar. Ya veréis cómo os gustará. —Y mirándome con pena continuó—: Mientras tanto, tendré que trabajar unas horas al día para mantenernos, y no quiero que tú, Mayte, te quedes sola en casa.

—Madre —interrumpió Julia—, puedo salir yo a trabajar. Soy joven y fuerte.

—No, hija, no. Tú debes seguir con tus estudios. Así podrás defenderte en la vida.

—¡Yo también puedo trabajar! ¡Quiero ayudar! —anuncié, decidida.

—No será necesario vuestro sacrificio. No os preocupéis; saldremos adelante — dijo, pero sus ojos estaban nublados por las lágrimas—. Mayte, he visitado a la madre Asunción, y te ha aceptado en el colegio. Empezarás en breve.

Julia, que ya tenía doce años, estudiaba en el colegio del Alto de Miracruz, en la sección reservada a las niñas pobres.

Yo me sentí importantísima al incorporarme al mundo de Julia, sin comprender que mi vida acababa de dar un giro definitivo. Nada sería lo mismo.

Así, mi madre comenzó a trabajar de interina, lo que le hacía volver a casa exhausta, pues a las muchas horas, se le añadía el esfuerzo de arrastrar su pierna mal curada.

Por esas fechas, se acercaba la fiesta grande de San Sebastián, y mi madre decidió que necesitábamos un poco de distracción.

Llegamos temprano a la iglesia de Santa María, en la parte vieja de nuestra hermosa ciudad. Mi madre no se hubiera perdido esa ceremonia por nada del mundo, y habíamos de anticiparnos, pues su maltrecha pierna no le consentía permanecer en pie. El tranvía que nos condujo hasta El Bulevar estaba abarrotado, pero un chico, que a mí me pareció guapísimo, le cedió el asiento.

Era el mes de agosto, pero ese día, como sucede con frecuencia en el norte, había amanecido gris y fresco, y así se había mantenido. La iglesia conservaba una temperatura agradable y lucía unas espléndidas flores blancas, que aromaban el templo con un sutil perfume.

Marichu, Julia y yo nos adentramos en la oscura nave de la iglesia con respeto reverencial y el sentimiento de anticipación que, en muchas ocasiones, supera la realidad.

Poco a poco, con la parsimonia que merece un rito sagrado, unos rotundos sacristanes comenzaron a encender las velas, que chisporrotearon con inusitada alegría, en un canto glorioso de luz. Mis ojos contemplaban, asombrados, las llamas titilantes, que desprendían una magia reconfortante.

En las naves laterales se iban acomodando todas aquellas personas previsoras que aspiraban a tener una buena visión de la solemnidad. Las primeras filas frente al altar estaban reservadas a las autoridades, que entrarían por último en el templo repleto de gente.

Y de repente, las voces cálidas de los arrantzales, los marineros, se elevaron en una Salve Marinera que envolvió mi corazón de niña, inundándolo de una dulce emoción.

Ahora, cuando los recuerdos se adentran por los senderos de mi mente, logro entender lo que sucedió en el instante en que dieron inicio a la ceremonia: mi alma tuvo la revelación de la belleza. Tan solo el ser humano es capaz de comprenderla.

Los animales sienten de manera imperiosa el instinto de reproducción. Y está bien que así sea. Pero apreciar la belleza significa un salto cualitativo. Es un acto intelectual, un ideal. Es un don de Dios.

Y ese fue Su regalo en aquel atardecer de agosto. Su don me acompañaría toda la vida.

Una tarde en la que Julia me hacía escribir unas interminables planillas con letras inverosímiles, apareció nuestra madre con la fatiga pintada en el rostro pero esbozando una insólita sonrisa.

—La madre Asunción me ha mandado llamar. ¡Es un ángel! Me ha recomendado a unos conocidos que viven en Ategorrieta. La casa se llama Urane Etxea, «la Casa del Agua», y necesitan una persona de confianza para la portería.

—Madre, ¿de verdad tenemos que marcharnos de esta casa? —pregunté, alarmada—. Nos alejaremos de la mar…

Sentí el brazo protector de Julia sobre mis hombros. Ella ya lo había comprendido.

—Ya os dije que no puedo pagar el alquiler de este piso. Nos iremos a vivir a una casita que está en la entrada del jardín.

—¡Vivir en un jardín, como los ricos! —exclamé, y el entusiasmo me hizo aplaudir.

—Madre, no puede usted aceptar ese empleo —dijo Julia—. Tendrá que hacer duras tareas que no debería realizar.

—¡Menuda aguafiestas! —exclamé, agitada—. ¡Por una vez que viene algo bueno, y esta no quiere!

—No, Julia. No te preocupes. Ya he hablado con doña Solita Irigoyen. Hay un jardinero que viene durante el día y se encarga de esas labores pesadas.

—¿Y qué ha de hacer, pues? —preguntó mi hermana.

—Tengo que estar siempre atenta y vigilar quién acude a la casa, pero también recibir el correo o cualquier paquete que llegue para ellos.

Yo escuchaba con atención y me parecía estupendo que mi madre tuviera que pasarse el día sentada mirando por la ventana para ver quién salía y quién entraba.

—Yo puedo hacer alguna labor que necesiten… —añadió Julia. De inmediato, sentí no haber tenido yo esa idea.

—Gracias, hija, pero no será necesario. Tendré mucho tiempo, pues es una casa tranquila, y coseré lo que me pidan. Estando sentada, no me fatigaré.

Permanecimos las dos calladas, expectantes. Julia, temerosa del futuro, y yo, imaginando aquel jardín que se me antojaba un bosque mágico.

—Además —continuó nuestra madre—, estaremos al lado del colegio. Iréis dando un paseo. ¡Dios me ha escuchado!

Julia cogió con ternura la mano de Marichu y la besó con todo el amor del mundo.

«Eso es lo que debería haber hecho yo», pensé.

Pero mi hermana siempre se adelantaba, enseñándome el camino.

Unos días más tarde, abandonamos nuestra casa. Toda la curiosidad de mis pocos años hizo que el viaje en trolebús desde el piso del barrio de Gros hasta la villa de Ategorrieta fuera como el descubrimiento de un nuevo mundo.

Al llegar, el jardinero nos hizo esperar en la entrada de servicio.

—A que venga la señora y que ella disponga —dijo.

Cuando esta apareció en la puerta, creí ver a la Virgen. Era alta, rubia, y con voz melodiosa preguntó:

—¿Y estas niñas tan monas, Marichu…? ¿Cómo se llaman?

Yo la miraba embobada. Observaba la rutilante seda de su vestido azul, su pelo brillante peinado en un moño precioso, el lujoso collar de perlas… Cuando se acercó a darme un beso, su perfume me acarició como una pluma.

Tras unas palabras de bienvenida y buenos deseos sobre nuestra estancia allí, nos invitó a comer en la cocina.

—Ya he mandado comprar algunos alimentos para vuestra casa. Pero hoy comed y cenad aquí. Y a partir de mañana, ¡vida normal!

Los primeros tiempos fueron felices. La casa, de tamaño reducido, se parecía a la casita de chocolate de Hansel y Gretel que había visto en los viejos cuentos que alguna vez prestaban las monjas a Julia, para despertar mi gusto por la lectura.

Mi hermana y yo compartíamos un exiguo dormitorio con una ventana que daba al jardín. Era mi reino.

Afuera, un seto de camelias perfumadas, que el jardinero mantenía no muy alto, separaba nuestra casita del portón de entrada. Ese olor peculiar me acompañaría toda la vida. Al otro lado de la vivienda se extendía un bosquecillo formado por unos cuantos castaños, que en otoño se vestían de un suntuoso manto de oros y ocres.

Yo jugaba a que ese reducido territorio era otro país al que me trasladaba volando a lomos de una amable cigüeña. Mantenía largas conversaciones con seres imaginarios, que me tenían en mucha consideración, alabando mis muchas cualidades. Y mi madre era una gran señora cubierta de perlas y enfundada en un vestido de terciopelo granate, como uno que llevaba Solita Irigoyen en fechas importantes. Todos estos parlamentos los realizaba en voz alta, hasta que mi madre me oía y me devolvía a la brusca realidad.

—¡Mayte, deja de soñar! Despierta y ve a hacer tus deberes. ¡Ay, qué niña esta!

—se quejaba.

Julia me tomaba de la mano y me llevaba hasta la mesa de la cocina, donde nos poníamos a estudiar.

Por la ventana yo seguía observando ese cielo por donde la grácil cigüeña volvería para transportarme, en sus alas, en pos de la libertad.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XX

Acontecimiento: Sin determinar

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El árbol de fuego"